Слабомодифицированные костяные орудия из Денисовой пещеры на Алтае

Автор: Козликин М.Б., Рандю У., Плиссон Х., Боманн М., Шуньков М.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования палеолитической костяной индустрии из Денисовой пещеры - важного объекта для изучения сложного взаимодействия между различными группами древнейшего населения и понимания механизмов перехода от среднего к верхнему палеолиту. Вместе с останками денисовцев в слоях начальной стадии верхнего палеолита обнаружены древнейшие на территории Северной и Центральной Азии украшения и костяные орудия. Основной целью данной работы является анализ слабомодифицированных костяных орудий из слоев позднего среднего - ранней стадии верхнего палеолита из восточной галереи пещеры. Из более 10 тыс. костных фрагментов, которые были разделены на три группы в соответствии с выявленными на поверхности типами следов - тафономическими, техническими и утилизационными, для изучения отобрано 51 слабомодифицированное орудие. По локализации следов износа и степени выраженности признаков, обусловленных назначением изделий, впервые на стоянке были выявлены слабомодифицированные орудия, такие как ретушеры, шилья, посредники и ножи. На основе морфологического и трасологического изучения определено, что эти изделия использовались в процессе обработки различных органических материалов - кожи, растительных волокон, древесины. В работе показано, что слабомодифицированные орудия являются свидетельствами существования полноценной костяной индустрии, предшествовавшей и синхронной формальным типам изделий - шлифованным и полированным остроконечникам и иглам с ушком.

Горный алтай, денисова пещера, ранняя стадия верхнего палеолита, денисовцы, костяная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145980

IDR: 145145980 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.016-028

Текст научной статьи Слабомодифицированные костяные орудия из Денисовой пещеры на Алтае

Вопрос об истоках верхнепалеолитической культуры продолжает оставаться дискуссионным, по скольку картина эволюционного развития, созданная на основе европейских материалов, уже не считается универсальной. Как показывают результаты исследований, проводившихся в последние десятилетия в Африке, Евразии и Океании, модель последовательной смены культур в европейском палеолите учитывает только локальный сценарий расселения человека.

Контекст Денисовой пещеры и других многослойных палеолитических стоянок в северо-западной части Алтая не укладывается в рамки европейской концепции развития палеолита. Результаты исследований этих объектов свидетельствуют об одновременном существовании на юге Сибири денисовцев – ранее неизвестной популяции рода Homo – с неандертальцами. Кроме того, они указывают на относительно раннее – ок. 50–45 тыс. л.н. – появление технологий обработки камня и кости, а также предметов неутилитарного назначения, которые соответствуют поведению анатомически современного человека, хотя какие-либо следы присутствия на Алтае в начале верхнего палеолита такого человека пока не найдены. Само понятие «современное поведение» базируется на анализе видов деятельности Homo sapiens sapiens , представители которого положили начало формированию традиций верхнего палеолита на территории Европы.

Отдельные черты поведения, присущие анатомически современному человеку, нашли отражение на африканском континенте в материалах более раннего времени [Henshilwood, Marean, 2003]. Некоторые группы европейских неандертальцев до появления анатомически современных людей использовали инновации, в частности в неутилитарной деятельности [Hoffmann et al., 2018]. Упрощение понимания человека как биосоциальной системы, если исходить из опыта изучения древнейшей истории, при расширении географического и хронологического обзора может привести к ограниченности суждений. Во избежание подобной ситуации контекст любого памятника необходимо анализировать с учетом его специфики, независимо от того, что происходило в это время в западной части Евразии.

Археологические и антропологические материалы из Денисовой пещеры свидетельствуют о постепенном эволюционном развитии поведенческих признаков, характерных для человека современного анатомического типа, на местной культурной основе [Деревянко, 2010]. Этот процесс отражает не только каменная, но и костяная индустрия.

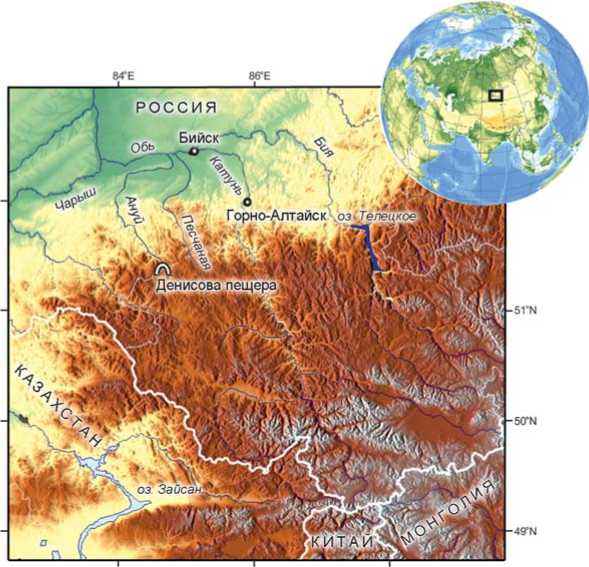

Денисова пещера расположена в долине верхнего течения р. Ануй в низкогорно-среднегорной зоне Северо-Западного Алтая на высоте 690 м над ур. м. (рис. 1). Пещера состоит из нескольких узких темных галерей, сообщающихся через центральный зал. Культурнохронологический диапазон плейстоценовых отложений стоянки – наибольший для памятников Северной и Центральной Азии, он охватывает период от ранней стадии среднего палеолита (ок. 300 тыс. л.н.) до финала палеолита [Jacobs et al., 2019]. В отложениях возрастом 50–35 тыс. лет (слои 11.5–11.1 в центральном зале, слои 11.2 и 11.1 в восточной галерее, слой 11 в южной галерее) обнаружены украшения и орудия из органических материалов. Об их создании на ранней стадии верхнего палеолита свидетельствуют даты не только вмещающих осадков, но и самих подвесок из резцов лося, костяных острий [Douka et al., 2019].

Сырьем для изготовления украшений служили камень, кости и зубы животных, бивень мамонта, скорлупа яиц страуса и раковины моллюсков. Они обрабатывались при помощи различных техник – скобления, шлифования, полировки, пиления и сверления [Деревянко, Шуньков, Волков, 2008; Шуньков, Федорченко, Козликин, 2018]. В Денисовой пещере вместе с украшениями и каменными орудиями ранней стадии верхнего палеолита были обнаружены костяные изделия, в основном иглы с ушком и шилья.

Митохондриальная и ядерная ДНК, выделенные из антропологических остатков и пещерных отложений, принадлежат денисовцам и неандертальцам [Slon et al., 2017]. Этот факт позволяет предположить, что переход к верхнему палеолиту здесь происходил на местной среднепалеолитической основе, как, например, на стоянке Арси-сюр-Кюр во Франции, если исходить из результатов анализа костяной индустрии и украшений из шательперронского слоя этой пещеры [D’Errico et al., 2003].

Каменные индустрии из Денисовой пещеры и Арси-сюр-Кюр отражают непрерывность разви-

Рис. 1. Карта расположения Денисовой пещеры.

тия: среднепалеолитические типы орудий использовались наряду с новыми формами. При этом следы H. s. sapiens на ранней стадии верхнего палеолита на этих стоянках отсутствуют. Костяные артефакты здесь – это не только новая группа изделий, но и свидетельство использования нового вида сырья, которое традиционно считается культурной спецификой анатомически современных людей [Henshilwood, Marean, 2003].

Неформальные орудия из кости в палеолите

Орудия из органиче ских материалов зафиксированы в комплексах раннего и среднего палеолита, не связанных с людьми современного анатомического типа [D’Errico, Henshilwood, 2007; Backwell, d’Errico, Wadley, 2008; Li, Shen, 2010; Mozota, 2012; Soressi et al., 2013; Stout et al., 2014; Julien et al., 2015; Zutovski, Barkai, 2016; Doyon et al., 2018]. Для среднепалеолитических костяных индустрий характерны незначительная морфологическая и типологическая вариабельность, а для верхнепалеолитических – большое разнообразие форм и техник изготовления (резание, скобление, шлифовка, полировка). Если формальные костяные орудия, типичные для европейского верхнего палеолита, обнаруживают в более ранних комплексах, их рассматривают как признак зарожда- ющегося поведения анатомически современного человека.

Сравнительный анализ костяных индустрий проводится по сериям изделий, в которых слабомодифицированные орудия, как правило, не учитываются. Однако такие изделия фиксируются не только в средне-, но и в верхнепалеолитических комплексах.

Комплексы солютрейской кул ьту-ры последнего ледникового максимума, представляющие развитую технологию расщепления камня, содержат древнейшие в Европе иглы с ушком. При этом значительную часть костяной индустрии данной культуры составляют слабомоди-фицированные орудия. В числе последних – отжимники для изготовления тонких листовидных бифасов. Эти орудия, выявленные с помощью технологического и трасологического анализов, не имеют выраженных признаков социальной или символической специализации. Од- нако, поскольку они выполняли важную техническую функцию, их следует рассматривать в качестве одного из руководящих типов в солютрейской индустрии. Изготовление заготовок для ориньякских орудий базировалось главным образом на простой ударной технике [Tartar, 2018]. Предметы ориньякского мобильного искусства и роговые наконечники копий с рассеченным основанием известны больше, чем неформальные костяные орудия этой культуры.

Неформальные костяные орудия стали предметом специальных исследований относительно недавно, что объясняется несколькими причинами. Первая – ввиду отсутствия стандартов в оформлении их трудно выделить по типологическим критериям; вторая – костяные изделия часто подвергаются механическому и химическому разрушению, поэтому представлены в основном фрагментами; третья – их нелегко отличить от костей, которые целенаправленно расщеплялись человеком для добычи мозга или были погрызены хищниками. Таким образом, даже если фрагменты кости хорошей сохранности, отличить на них признаки обработки от признаков естественного воздействия при отсутствии соответствующей методики подчас очень трудно.

В рамках данного исследования важно отметить иглы и шилья ранней стадии верхнего палеолита из Денисовой пещеры. Уникально сть этих орудий определяется не техникой обработки, а назначением. Иглы с ушком и шилья ассоциируются, как правило, с пошивом одежды, ткачеством и плетением, т.е. с умением обрабатывать шкуры и растительные волокна, предполагавшим применение разных типов орудий. Единичные находки такого рода не играют важной роли при проведении пространственного анализа. Однако нахождение в одном стратиграфическом контексте серии изделий одного типа может считаться признаком существования производственных площадок на стоянке и ее продолжительного заселения. Мы допускали наличие в костяных индустриях начального верхнего палеолита Денисовой пещеры орудий и других типов (кроме игл с ушком и шильев).

Материалы и методы

В ходе исследования были проанализированы фаунистические материалы из слоев 11.4–11.2 в восточной галерее пещеры. В слое 11.2, который накапливался в период, соответствующий первой половине МИС 3, найдены артефакты ранней стадии верхнего палеолита. Слои 11.3 и 11.4, формировавшиеся во время, которое совпадало с МИС 4 и 5, содержали находки среднего палеолита. Фрагменты костей (более 10 тыс. ед.) размером от 1 см изучались визуально без привлечения технических средств, а также с помощью стереоскопического микроскопа Nikon SMZ-1. Фотофиксация материалов производилась с использованием камер Canon 1000D и 100D SLR с макрообъективом Canon EF-S 60 мм.

Фрагменты костей были разделены на три группы в соответствии с выявленными на поверхности типами следов – тафономическими, техническими и утилизационными. В качестве сравнительной базы использовались ранее опубликованные материалы [Семёнов, 1957; Fisher, 1995; Villa, d’Errico, 2001; Maigrot, 2003; Pickering, Egeland, 2006; Baumann, Maury, 2013; Baumann, 2014] и экспериментальные данные по изготовлению слабомодифицированных и формальных костяных орудий.

Постседиментационные органические (микроорганизмы, животные, растения) и неорганические (выветривание, просадки грунта, водотоки) воздействия вызывают эрозию, растрескивание, вермикуляцию, появление царапин, осаждение карбонатов и фрагментацию кости. В Денисовой пещере одним из наиболее деструктивных факторов являлась деятельность хищников, особенно гиен. Существуют критерии, позволяющие отличить повреждения на костях, оставленные животными, от следов деятельности человека [Blumenshine, Selvaggio, 1991; Villa, Bartram, 1996; Villa et al., 2004]. Следы, связанные с активностью гиен, – это покусы, выгрызенные участки, глубокие царапины, ямчатая или глянцевая поверхность, формировавшаяся во время переваривания пищи. Последние являются наиболее распространенным признаком жизнедеятельности гиен. Костные фрагменты со сле- дами погрызов довольно многочисленны. Видоизменение их поверхности и краев, возможно, объясняется тем, что обломки костей очень быстро оказались погребенными в условиях низкой температуры, которые в свою очередь обеспечили сохранность генетического материала. Следовательно, установить различия между следами естественного и антропогенного происхождения относительно просто. Общая сохранность костного материала хорошая, губчатый слой, имеющийся у некоторых образцов, находится в идеальном состоянии; оксидный и особенно марганцевый налет, наблюдаемый на поверхности большей части фрагментов, отсутствует.

Дробленые длинные трубчатые кости чаще всего были результатом действий по извлечению костного мозга. Полученные осколки могли использоваться в качестве заготовок для костяных орудий. Однако, чтобы установить, выполнялся ли при этом ряд последовательных операций, не связанных с разделкой, необходимо проведение ремонтажа. Признаками антропогенного расщепления считаются первичные сколы на костях и выемки от ударов. Гладкая поверхность, изогнутые или V-образные очертания, угол наклона грани слома [Villa, Mahieu, 1991] рассматриваются как свидетельства раскалывания свежей кости.

Результаты

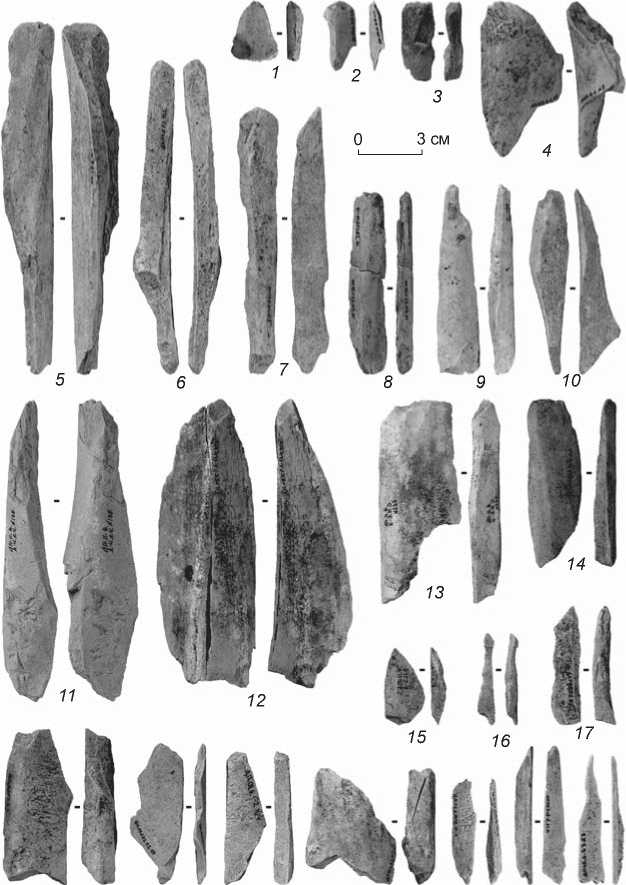

В ходе сортировки костных фрагментов из слоев 11.4– 11.2 в восточной галерее обнаружено 51 слабомоди-фицированное орудие (см. таблицу ; рис. 2); при этом было проанализировано только 30 % фаунистических материалов из данной части разреза. Общая сохранность костного материала из Денисовой пещеры хорошая, губчатый слой находится в идеальном состоянии.

Слабомодифицированные орудия изготавливались, как правило, из длинных трубчатых костей копытных животных крупного (57 %) и среднего (43 %) размера. Найдены одно изделие, выполненное из позвонка, и два – из фрагментов ребер. Определимые до вида кости принадлежат бизону Bison priscus и благородному оленю Cervus elaphus . В качестве основы служили большеберцовые кости. Плечевые, бедренные и плюсневые кости использовались реже.

Слабомодифицированные орудия из ко сти были разделены на три категории с учетом локализации следов износа и степени выраженности признаков, позволяющих определить функциональное назначение изделий. Ко сти со следами износа на кортикальной поверхности отнесены к группе орудий, которые с конца XIX в. принято атрибутировать как ретушеры [Daleau, 1883]. Изделия со следами износа на одном или обоих концах разделены на две группы. Первая – орудия с заглаженным острым окончанием,

Слабомодифицированные костяные орудия из слоев 11.4–11.2 в восточной галерее Денисовой пещеры, экз.

|

Изделия |

Слой |

Всего |

||

|

11.4 |

11.3 |

11.2 |

||

|

Ретушеры |

2 |

2 |

4 |

8 |

|

Орудия с округленным концом |

1 |

1 |

1 |

3 |

|

Орудия с поврежденными противолежащими краями |

13 |

4 |

15 |

32 |

|

Орудия с поврежденными краями |

4 |

– |

4 |

8 |

|

Всего |

20 |

7 |

24 |

51 |

18 19 20

21 22 23 24

Рис. 2. Слабомодифицированные костяные орудия из слоев 11.4 ( 1, 11, 12, 15, 16, 20 ), 11.3 ( 4, 13, 18, 21, 24 ) и 11.2 ( 2 , 3 , 5–10 , 14 , 17 , 19 , 22 , 23 ) в восточной галерее Денисовой пещеры. Фото М. Боманн.

1–14 – орудия с повреждениями на противолежащих краях; 15–17 – орудия с поврежденным краем; 18–22 – ретушеры; 23, 24 – орудия с округленным концом.

наподобие шильев, предназначенные для работы с мягкими материалами; вторая – орудия-посредники с осевым повреждением обоих окончаний, по назначению такие же, как предыдущие, но, судя по разнообразию следов износа и морфологии окончаний, использовавшиеся для разных целей. Орудия с ретушью и/или следами износа на продольных краях функционально, видимо, различались.

Ретушеры. Изделия этого типа являются самыми распространенными костяными орудиями каменного века. Они известны с периода раннего палеолита [Smith, 2013; Kolfschoten et al., 2015]; в наибольшем количестве представлены в среднепалеолитических индустриях [Costamagno et al., 2018], продолжали использоваться в верхнем палеолите [Tartar, 2012b; Guadelli et al., 2013] и неолите [Taute, 1965]. Для всех ретушеров характерно наличие следов ударов об острый край каменных орудий. Первое исследование функционального назначения ретушеров было выполнено А. Мартеном на материалах из грота Ля Кина во Франции [Martin, 1906]. По его мнению, эти изделия могли использоваться в качестве отбойников при нанесении ретуши и наковален при выполнении работ, связанных с резанием. Позднее были проведены эксперименты с целью изучения функции этих орудий [Семёнов, 1957; Щелинский, 1983; Bourguignon, 2001; Rigaud, 2007]. Как считает большинство специалистов, под ударами ретушеров края каменных орудий приобретали нужную форму.

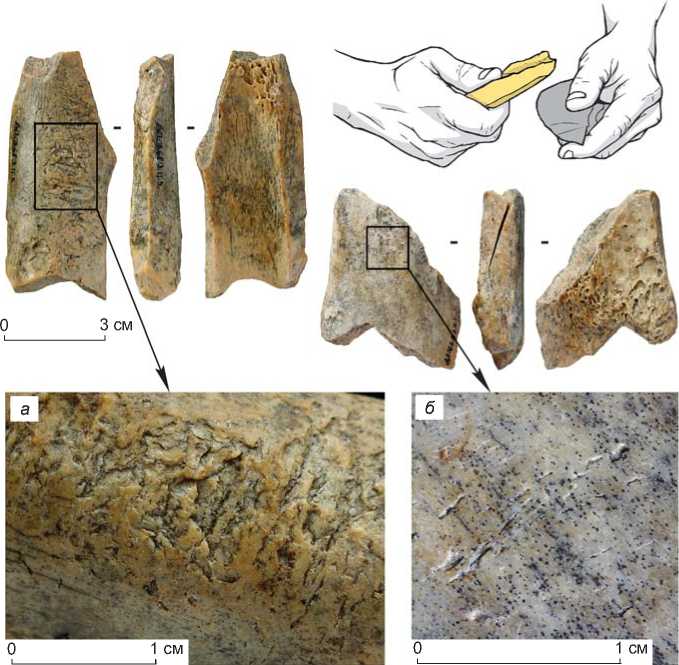

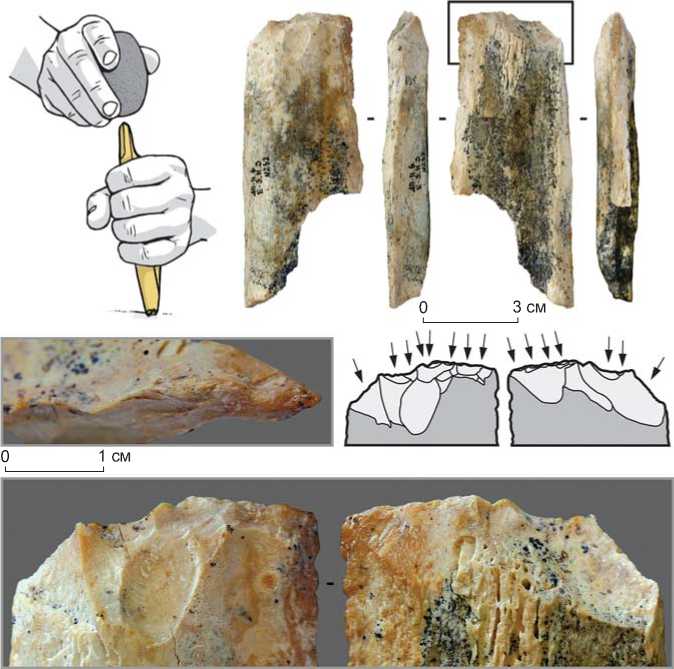

Костяных ретушеров в слоях 11.4–11.2 Денисовой пещеры немного, однако это первые орудия данного типа, обнаруженные на стоянке. Заготовки варьируют от длинных узких до коротких и крупных. Их длина 4,7–9,9 см, ширина 1,1–3,6, толщина 0,4– 1,0 см. По плотности следов ударов орудия распределяются неравномерно. Следы ударов представлены как отдельными насечками (рис. 3, б ), так и зонами сплошной забитости (длина 1–4 см) на кортикальной поверхности кости (рис. 3, а ). Ретушеры характерны не только для слоев 11.4–11.2, в подстилающем среднепалеолитическом слое 12 обнаружено шесть подобных орудий.

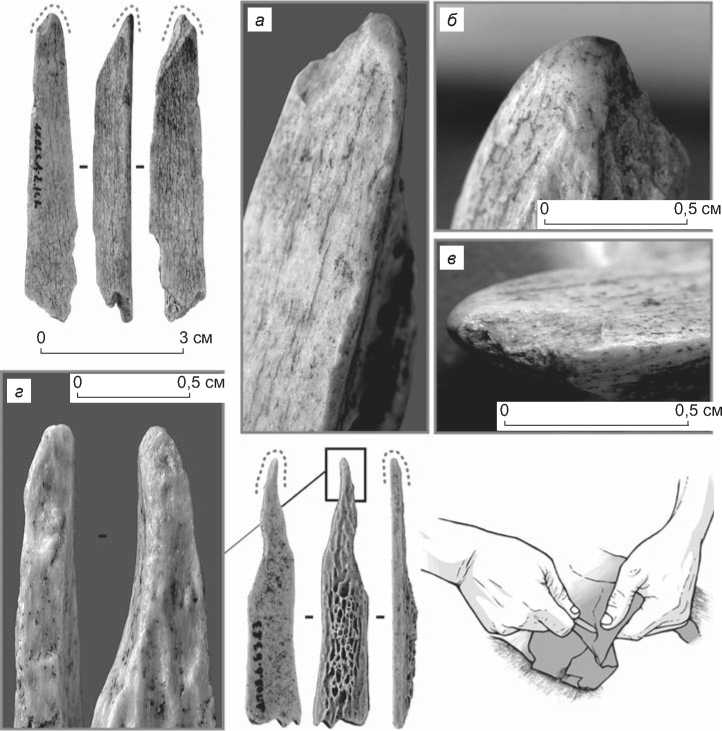

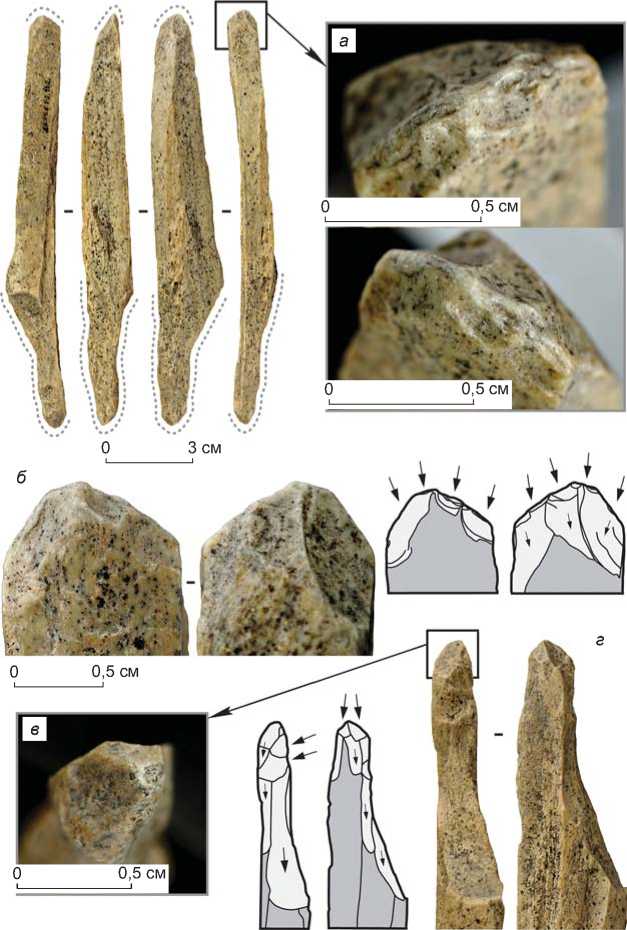

Орудия с округленным концом. В коллекции имеются три небольших острия со следами заглаживания. Длина изделий 5,6, 3,8 и 6,3 см, ширина 1,2, 2,1 и 1,0, толщина 0,2, 0,3 и 0,2 см. Такое разнообразие по размерам может объясняться нестандартными параметрами заготовок, а также их фрагментацией, по крайней мере на пяти из восьми образцов разлом произошел по трещине, которая образовалась до высыхания кости. Два орудия изготовлены из ребер копытных животных среднего или крупного размера, третье – из небольшого осколка диафиза. На одном ребре рабочим краем является скошенный слом, который образует естественное трехгранное острие без следов дополнительной обработки (рис. 4, а–в). Рабочие края других изделий оформлены мелкой крутой одно- или двусторонней ретушью, как на каменных проколках (рис. 4, г).

Эти орудия соответствуют общему определению шильев: «изделия удлиненной формы из кости, частично или полностью оформленные, разные по размерам и диаметру, с относительно острым концом, иногда со следами полировки или подправки» [Camps-Fabrer et al., 1990]. Шилья обычно рассматриваются как инструменты для прокалывания шкур или других мягких материалов [Maigrot, 2003; Christidou, Legrand-Pineau, 2005]. Не только иглы для шитья и метательные наконечники, определяемые по их гладкой поверхности и специфическому базальному окончанию (ушко или прорези для крепления), но и любое другое остроконечное изделие обычно интерпретируется как шило, независимо от его фактической функции. Острые концы этих изделий затупились, скорее всего, в результате работы с мягким органическим материалом (см. рис. 4, а , б ). Следы износа на двух орудиях, похожих на каменные проколки, очень малы

Рис. 3. Костяные ретушеры со следами длительного ( а ) и кратковременного ( б ) использования из слоя 11.3 в восточной галерее Денисовой пещеры. Фото и рисунок М. Боманн.

Рис. 4. Орудия с округленным концом из слоев 11.2 ( а–в ) и 11.3 ( г ) в восточной галерее Денисовой пещеры. Фото и рисунок М. Боманн.

а – сглаженная кортикальная поверхность и следы модификации дистального конца; б – сглаженная внутренняя поверхность дистального конца; в – рабочий край; г – ретушированный край.

и соответствуют функции перфорации органического материала средней мягкости (см. рис. 4, г ). Следы износа на третьем изделии более выраженные; орудие использовалось, безусловно, при пошиве одежды, но не в качестве шила. Гладкое закругление и за-полировка придают кончику вид шпателя (см. рис. 4, а , б ), с помощью которого уплотняют шов или складывают кожу.

Эти изделия в отличие от найденных в пещере шильев ранней стадии верхнего палеолита были изготовлены без скобления и шлифовки. Похожие по форме слабомодифицированные орудия, возможно, залегают в слоях переходного от среднего к верхнему палеолиту времени на стоянках Арси-сюр-Кюр (шательперронский горизонт), Кавалло, Кала и Ка-стельчивита (слои улуццо) в Италии, где обнаружены многочисленные шилья, сделанные с помощью скобления и шлифовки [D’Errico et al., 2004; D’Errico, Borgia, Ronchitelli, 2012]. Слабомодифицированные острия зафиксированы и в более ранних комплек- сах – в мустьерских горизонтах стоянки Комб-Греналь в Дордони [Tartar, Costamagno, 2016], в отложениях возрастом 80–100 тыс. лет на стоянке Линцзин в китайской пров. Хэнань [Li, Shen, 2010], в раннепалеолитических горизонтах стоянки Шёнинген в Нижней Саксонии [Julien et al., 2015].

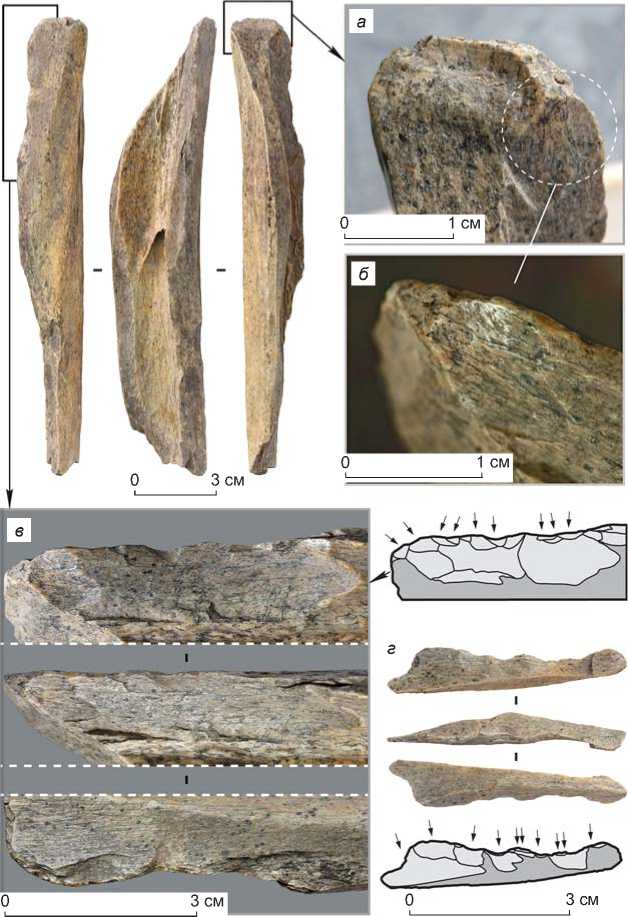

Орудия с поврежденными противолежащими краями. Эти изделия составляют наиболее многочисленную группу слабомодифицированных орудий – 32 экз. Большая их часть имеет следы утилизации, характерные для посредников. Один конец орудия (базальный) являлся ударным, а противоположный (апикальный) – рабочим. В результате нанесения ударов по базальному краю происходило уплотнение костной ткани, сопровождавшееся иногда разрушением кромки и зачастую появлением краевых сколов на обушке. Скошенный апикальный край мог быть уплотненным и иметь сколы, при этом царапины от контакта с обрабатываемым материалом покрывали его режущую кромку и заполированные участки. Степень концен-

Рис. 5. Орудие-посредник из слоя 11.3 в восточной галерее Денисовой пещеры. Фото и рисунки М. Боманн.

трации и характер следов на обоих концах инструмента зависели от обрабатываемого материала, отбойника и угла нанесения ударов [Rigaud, 1984; Provenzano, 1998; Tartar, 2012a]. Орудия-посредники хорошо известны по многочисленным верхнепалеолитическим находкам, идентификация которых не вызывала затруднений благодаря сходству с этнографическими аналогами [Lartet, Christy, 1865; Chauvet, 1910].

Верхнепалеолитические орудия-посредники изготавливались преимущественно из рога оленя. Все находки такого рода из Денисовой пещеры сделаны из кости. Длина целых или почти целых изделий 4,5– 16,1 см (в среднем 9,2), ширина – 0,9–4,5 (в среднем 2,0), толщина – 0,5–1,6 см (в среднем 1,0). Орудия преимущественно длинные и массивные (соотношение ширины и толщины, как правило, 2:1). По морфологии эти изделия можно разделить на две группы. Первая – орудия на относительно крупных заготовках, с выпуклым или прямым режущим краем. Следы износа представляют собой мелкие перекрывающиеся субпараллельные снятия (рис. 5). Вторая – орудия на более длинных и узких, по сравнению с вышеуказанными, заготовках. Их рабочий край толще и притуплен в результате ударных нагрузок (рис. 6, а , б ).

Базальная часть покрыта тангенциальными снятиями, связанными, скорее всего, с оформлением орудий (рис. 6, в , г ).

Более сотни подобных изделий было обнаружено в раннеориньякских комплексах [Tartar, 2012а]. Однако эти артефакты характерны не только для объектов раннего верхнего палеолита, но и для стоянок позднего мустье, таких как Гацария в Баскских землях, Франция [Ibid.], Акслор в Бискайе, Испания [Mozota, 2012], Караби Тамчин в Крыму, Россия [Burke, d’Errico, 2008]. Для их изготовления, как и в Денисовой пещере, использовались в основном большеберцовые кости крупных копытных животных или прямые и толстые осколки диафизов.

Орудия из большеберцовых костей, выделяющихся длиной, толщиной и плотностью ткани, были наиболее устойчивые к ударным нагрузкам. Несколько находок из раннепалеолитического комплекса стоянки Шёнинген можно также отнести к изделиям этого типа [Julien et al., 2015]. Результаты экспериментально-трасологического анализа и сравнение с этнографическими материалами позволили выдвинуть несколько предположений о назначении посредников, в т.ч. об их использовании в качестве долото-

Рис. 6. Орудие-посредник из слоя 11.2 в восточной галерее Денисовой пещеры. Фото и рисунки М. Боманн.

а – уплотнение апикального края; б – сколы на апикальном крае; в – уплотнение базального края; г – продольные и поперечные сколы на базальном крае.

видных орудий и инструментов для обдирания коры. Некоторые трасологические признаки и морфология рабочих кромок изделий из Денисовой пещеры (см. рис. 2, 10, 13, 14 ) допускают возможность такого их применения [Семёнов, 1957; Rigaud, 1984; Maigrot, 1997; Camps-Fabrer et al., 1998; Provenzano, 1998]. Экспериментально доказана эффективность этих орудий. Сфера их использования, скорее всего, была широкой. Не все следы свидетельствуют о работе с древесиной, например, кончик образца, приведенного на рис. 2, 10 , вероятно, был смят в результате повторяющегося контакта с более твердым, чем дерево, материалом.

Орудия с поврежденными краями. Два целых орудия изготовлены из длинных трубчатых костей (большеберцовая и плечевая), скорее всего, бизона; шесть изделий, разных по размерам и морфологии, были фрагментированы до высыхания кости. Размеры двух самых больших изделий 16,1 × 21,5 × 1,0 и 11,1 × × 3,5 × 1,0 см. У них на поперечном крае, примыкающем к боковой рабочей кромке, выявлены типичные для орудий-посредников следы износа (рис. 7, а ), что свидетельствует о многофункциональности изделий.

У всех орудий на одном продольном крае имеется ретушь. На целых предметах она занимает 1/3 длины. Ретушь двусторонняя, краевая с дорсальной стороны и захватывающая костно-мозговой канал или губчатое вещество на вентральной поверхности (рис. 7, в ). На двух изделиях ретушь бифасиальная. Одно изделие по форме напоминает резцовый скол (рис. 7, г ), полученный, возможно, случайно в процессе утилизации или подправки орудия. О назначении ретуши свидетельствует ряд продольных снятий – результат использования орудия в качестве ножа. Атрибуцию подтверждают легкое закругление и блеск режущей кромки, которые появились, возможно, при срезании растений (рис. 7, б ).

Упоминания о таких орудиях встречаются редко. Наиболее известными костяными ретушированны- ми изделиями являются ашельские бифасы из слоновой кости, найденные в Африке, Европе и на Ближнем Востоке [Zutovski, Barkai, 2016]. Это полностью оформленные изделия. Среднепалеолитические орудия из кости с ретушированными краями известны по артефактам со стоянок Вофре [Vincent, 1993], Комб-Греналь и Ля Фер-раси [Tartar, Costamagno, 2016] во Франции, Акслор [Mozota, 2012] и Боломор [Blasco et al., 2013] в Испании, а также по находкам из позднемустьерского горизонта в пещере Фумане в Италии [Romandini, Cristiani, Peresani, 2014]. На большинстве объектов, как и в Денисовой пещере, костяные ретушированные арте факты обнаружены в одном контексте со шлифованными остроконечниками и с орудиями-посредниками.

Рис. 7. Орудия с поврежденными краями из слоев 11.2 ( а , б ) и 11.4 ( в , г ) в восточной галерее Денисовой пещеры. Фото и рисунки М. Боманн.

а – следы износа на дистальном крае; б – за-полировка режущего края; в – ретушированный край; г – резцовый скол с ретушированного края.

Обсуждение

Слабомодифицированных костяных орудий в слоях 11.4–11.2 в восточной галерее Денисовой пещеры обнаружено немного, но это не случайно подобранные осколки ко стей, оставшиеся по сле разделки туш животных и использовавшиеся для ретуширования каменных орудий, а свидетельства существования полноценной индустрии. Согласно морфологии орудий, они использовались при работе с различными материалами – пошиве одежды из кожи, срезании или нарезке растений, расщеплении, ошкуривании и резьбе древесины. Чтобы определить функции каждого орудия необходимо расширить базу данных экспериментальных исследований. Разнообразие заготовок, рабочих кромок и следов микроизноса позволяет считать данный орудийный набор частью сложившейся производственной системы. То, что эти орудия были изготовлены только с помощью ударной техники, нельзя считать основанием для отказа

от термина «индустрия», в противном случае этот термин также не следует применять, когда речь идет о каменных орудиях, полученных раскалыванием. В связи с вопросом об отсутствии стандартизации неформальных изделий, которое подчеркивается многими исследователями, не признающими слабомодифициро-ванные костяные орудия как индустрию, необходимо отметить, что удлиненные заготовки из кости использовались при изготовлении этих изделий в принципе так же, как каменные пластины.

Каменные индустрии Денисовой пещеры отражают не только непрерывность развития в целом, но и становление традиций верхнего палеолита на местной среднепалеолитической основе. В материалах из литологических слоев 11.4–11.2 в восточной галерее пещеры наряду со среднепалеолитическими орудиями представлены верхнепалеолитические формы. Если в слое 11.4 среди орудий позднего среднего палеолита костяные изделия обращали на себя внимание только как свидетельства использования нового вида сырья, то в слое 11.2 слабомодифицированные орудия раннего верхнего палеолита вместе с иглами с ушком, пронизками, подвесками и другими украшениями образуют часть развитой индустрии. Костяные изделия имеют очень хорошую сохранность, что исключает вероятность механического воздействия и значительного перемещения в толще пещерных отложений.

Антропологические материалы и палеогенетиче-ские данные, относящиеся к этим отложениям, позволяют связывать инновации с деятельностью, скорее всего, денисовцев, хотя в отложениях слоя 11.4 отмечено присутствие и неандертальцев. Следы человека современного анатомического типа на ранней стадии верхнего палеолита в Денисовой пещере отсутствуют.

Заключение

До недавнего времени слабомодифицированные орудия не удавалось зафиксировать в костяных индустриях ввиду сложности выделения изделий этого типа из массового фаунистического материала. Такие находки можно атрибутировать как орудия только по следам использования – сколам, уплотненным участкам, забитости, сглаженности, вдавлениям и др. Уникальная сохранность органического материала в Денисовой пещере во многом упрощает идентификацию данных следов. Результаты анализа слабомо-дифицированных орудий эпохи среднего палеолита из восточной галереи позволяют сделать вывод о том, что изделия указанного типа были достаточно архаичными. Начиная со среднепалеолитического времени их изготавливали на оббитых фрагментах кости, но при этом не использовали, например, технику скобления; она получила распространение в по следующую эпоху верхнего палеолита. Рассматриваемая костяная индустрия, как и каменная, отражает непрерывный процесс развития культуры и становления традиций верхнего палеолита на местной среднепалеолитической основе. Поскольку какие-либо свидетельства обитания людей современного анатомического типа в эпоху палеолита в Денисовой пещере, как и на Алтае в целом, отсутствуют, полученные результаты позволяют связывать изготовление костяных орудий и развитие верхнепалеолитических традиций на этой территории с культурой денисовцев.

Исследование выполнено за счет гранта Франко-Российского центра исследований в Москве (2015), постдокторской стипендии фонда FYSSEN (2016), Лаборатории мультидисци-плинарных исследований древнего искусства Евразии АРТЕМИР (2015–2018) и гранта РФФИ (проект № 18-09-40100).

Список литературы Слабомодифицированные костяные орудия из Денисовой пещеры на Алтае

- Деревянко А.П. Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту. Сценарий первый: переход к верхнему палеолиту на территории Северной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2010. – № 3. – С. 3–17.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Волков П.В. Палеолитический браслет из Денисовой пещеры // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 2. – С. 13–25.

- Семёнов С.А. Первобытная техника. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1957. – 240 с. – (МИА; № 54).

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Персональные украшения ранней стадии верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 198–202.

- Щелинский В.Е. К изучению техники, технологии изготовления и функций орудий мустьерской эпохи // Технология производства в эпоху палеолита. – Л.: Наука, 1983. – С. 72–133.

- Backwell L.R., d’Errico F. Palaeolithic bone tools // Encyclopedia of global archaeology. – N. Y.: Springer, 2014. – P. 950–962.

- Backwell L.R., d’Errico F., Wadley L. Middle Stone Age bone tools from Howiesons Poort layers, Sibudu Cave, South Africa // J. of Archaeol. Sci. – 2008. – Vol. 35. – P. 1566–1580.

- Baumann M. A l’ombre des feuilles de laurier, l’équipement osseux solutréen du Sud-ouest de la France: Apports et limites des collections anciennes: Ph.D. dissertation, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. – P., 2014. – 593 p.

- Baumann M., Maury S. Ideas no longer written in antler // J. of Archaeol. Sci. – 2013. – Vol. 40. – P. 601–614.

- Blasco R., Rosell J., Cuartero F., Peris J.F., Gopher A., Barkai R. Using Bones to Shape Stones: MIS 9 Bone Retouchers at Both Edges of the Mediterranean Sea // PLoS One. – 2013. – Vol. 8, iss. 10. – P. 1–10.

- Blumenshine R.J., Selvaggio M.M. On the marks of marrow bone processing by hammerstones and hyenas; their anatomical patterning and archaeological implications // Cultural Beginnings: Approaches to Understanding Early Hominid Lifeways in the African Savanna. – Bonn: GMBH, 1991. – P. 17–32.

- Bourguignon L. Apports de l’expérimentation et de l’analyse techno-morpho fonctionnelle à la reconnaissance de processus d’aménagement de la retouche Quina // Préhistoire et Approche Expérimentale. – Montagnac: Monique Mergoil, 2001. – P. 35–66.

- Burke A., d’Errico F. A Middle Palaeolithic bone tool from Crimea (Ukraine) // Antiquity. – 2008. – Vol. 82. – P. 843–852.

- Camps-Fabrer H., Cattelain P., Choï S.-Y., David E., Pascual-Benito J.-L., Provenzano N., Ramseyer D. Fiches typologiques de l’industrie de l’os préhistorique. – Treignes: Cedarc, 1998. – Cah. VIII: Biseaux et tranchants. – 128 p.

- Camps-Fabrer H., Ramseyer D., Stordeur D. Fiches typologiques de l’industrie de l’os préhistorique. – Aix-en-Provence: Université de Provence, 1990. – Cah. III: Poinçons, pointes, poignards, aiguilles. – 200 р.

- Chauvet G. Os, ivoire et bois de renne ouvrés de la Charente, Hypothèses palethnographiques. – Angoulême: E. Constantin, 1910. – 191 p.

- Christidou R., Legrand-Pineau A. Hide working and bone tools: experimentation design and applications // From Hooves to Horns, from Mollusc to Mammoth. Manufacture and Use of Bone Artefacts from Prehistoric Times to the Present. – Tallinn: Tallinn Book Printers, 2005. – P. 385–396.

- Costamagno S., Bourguignon L., Soulier M.-C., Meignen L., Beauval C., Rendu W., Mussini C., Mann A., Maureille B. Bone retouchers and site function in the Quina Mousterian: The case of Les Pradelles (Marillac-Le-France, France) // The Origins of Bone Tool Technologies: Retouching the Palaeolithic: Becoming Human and the Origins of Bone Tool Technology. – Mainz: RGZM-Tagungen, 2018. – P. 1–31.

- Daleau F. Sur des lésions que présentent certains os de la période paléolithique // Congrès de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences. – Rouen: Comptes-Rendus, 1883. – P. 600–602.

- D’Errico F., Henshilwood C.S. Additional evidence for bone technology in the Southern African Middle Stone Age // J. of Hum. Evol. – 2007. – Vol. 52. – P. 142–163.

- D’Errico F., Julien M., Liolios D., Vanhaeren M., Baffi er D. Many awls in our argument. Bone tool manufacture and use in the Châtelperronian and Aurignacian levels of the Grotte du Renne at Arcy-sur-Cure // The Chronology of the Aurignacian and of the Transitional Technocomplexes. Dating, Stratigraphies, Cultural Implications. – Lisbon: Inst. Português de Arqueologia Publ., 2003. – P. 247–270.

- D’Errico F., Julien M., Liolios D., Baffi er D., Vanhaeren M. Les poinçons en os des couches châtelperroniennes et aurignaciennes de la grotte du Renne (Arcy-sur-Cure, Yonne): comparaison technologiques, fonctionnelles et décor // Approches fonctionnelles en Préhistoire: XXV Congrès préhistorique de France, Nanterre, 24–26 novembre. – P.: Société préhistorique française, 2004. – P. 46–65.

- D’Errico F., Borgia V., Ronchitelli A. Uluzzian bone technology and its implications for the origin of behavioral modernity // Quaternary Intern. – 2012. – Vol. 259. – P. 59–71.

- Douka K., Slon V., Jacobs Z., Ramsey C.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Mafessoni F., Kozlikin M.B., Li B., Grün R., Comeskey D., Devièse T., Brown S., Viola B., Kinsley L., Buckley M., Meyer M., Roberts R.G., Pääbo S., Kelso J., Higham T. Age estimates for hominin fossils and the onset of the Upper Palaeolithic at Denisova Cave // Nature. – 2019. – Vol. 565, N 7741. – P. 640–644.

- Doyon L., Li Z., Li H., d’Errico F. Discovery of circa 115,000-year-old bone retouchers at Lingjing, Henan, China // PLoS One. – 2018. – Vol. 13. – P. 1–16.

- Fisher W.J. Bone Surface Modifi cations in Zooarchaeology // J. of Archaeol. Method and Theory. – 1995. – Vol. 2. – P. 7–68.

- Guadelli A., Fernandez P., Guadelli J.-L., Miteva V., Sirakov N. The retouchers from the Gravettian Levels in Kozarnika Cave // The sound of Bones, 8th Meeting of the ICAZ

- Worked Bone Research Group, Salzburg 2011. – Salzburg: ArchaeoPlus, 2013. – P. 155–162.

- Henshilwood C.S., Marean C.W. The Origin of Modern Human Behavior: Critique of the Models and Their Test Implications // Current Anthropol. – 2003. – Vol. 44. – P. 627–651.

- Hoffmann D.L., Angelucci D.E., Villaverde V., Zapata J., Zilhão J. Symbolic use of marine shells and mineral pigments by Iberian Neanderthals 115,0 00 years ago // Sci. Advances. – 2018. – Vol. 4, N 2. – P. 1–6.

- Jacobs Z., Li B., Shunkov M.V., Kozlikin M.B., Bolikhovskaya N.S., Agadjanian A.K., Uliyanov V.A., Vasiliev S.K., O’Gorman K., Derevianko A.P., Roberts R.G. Timing of archaic hominin occupation of Denisova Cave in southern Siberia // Nature. – 2019. – Vol. 565, N 7741. – P. 594–599.

- Julien M.-A., Hardy B., Stahlschmid M.C., Uraban B., Conard N.J. Characterizing the Lower Paleolithic bone industry from Schöningen 12 II: A multi-proxy study // J. of Hum. Evol. – 2015. – Vol. 89. – P. 264–286.

- Kolfschoten T.V., Parfi tt S.A., Serangeli J., Bello S.M. Lower Paleolithic bone tools from the ‘Spear Horizon’ at Schöningen (Germany) // J. of Hum. Evol. – 2015. – Vol. 89. – P. 226–263.

- Kuhn S.L., Stiner M. Middle Palaeolithic ‘creativity’: refl ections on an oxymoron? // Creativity in Human Evolution and Prehistory. – N. Y.: Routledge Publ., 1998. – P. 143–164.

- Lartet É., Christy H. Reliquiae Aquitanicae: Being Contributions to the Archaeology and Palaeontology of Perigord and the Adjoining Provinces of Southern France. – L.: Jones, Ruppert, 1865. – 204 p.

- Li Z.Y., Shen C. Use-wear analysis confi rms the use of Palaeolithic bone tools by the Lingjing Xuchang early human // Chinese Sci. Bull. – 2010. – Vol. 55. – P. 2282−2289.

- Maigrot Y. Tracéologie des outils tranchants en os des Ve et IVe millénaires av. J.-C. en Bassin parisien, Essai méthodologique et application // Bull. de la Société préhistorique française. – 1997. – Vol. 94. – P. 198–216.

- Maigrot Y. Etude technologique et fonctionnelle de l’outillage en matières dures animales, La station 4 de Chalain (Néolithique fi nal, Jura, France): Ph.D. dissertation, Université Paris I Panthéon-Sorbonne. – P., 2003. – 284 p.

- Martin H. Maillets ou enclumes en os provenant de la couche moustérienne de la Quina (Charente) // Bull. de la Société préhistorique française. – 1906. – T. 3, N 4. – P. 155–162.

- Mithen S. From domain specifi c to generalized intelligence: a cognitive interpretation of the Middle/Upper Paleolithic transition // In the Ancient Mind: Elements of Cognitive Archaeology. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994. – P. 29–39.

- Mozota M.M. El hueso como materia prima: El utillaje óseo del fi nal del Musteriense en el sector central del norte de la Península Ibérica: Ph.D. dissertation, Universidad de Cantabria. – Santander, 2012.

- Pickering T.R., Egeland C.P. Experimental patterns of hammerstone percussion damage on bones: implications for inferences of carcass processing by humans // J. of Archaeol. Sci. – 2006. – Vol. 33. – P. 459–469.

- Provenzano N. Fiche générale des objets à biseau distal // Fiches typologiques de l’industrie osseuse préhistorique. – Treignes: Cedarc, 1998. – Cah. VIII: Biseaux et tranchants. – P. 5–16.

- Rigaud A. Utilisation du ciseau dans le débitage du bois de Renne à La Garenne-Saint-Marcel (Indre) // Gallia Préhistoire. – 1984. – Vol. 27. – P. 245–253.

- Rigaud A. Retouchoirs sur éclats diaphysaires ou “affûtoirs” de la Labastide (Hautes-Pyrénées) // Archéologie des Pyrénées Occidentales. – 2007. – Vol. 26. – P. 193–200.

- Romandini M., Cristiani E., Peresani M. A retouched bone shaft from the Late Mousterian at Fumane cave (Italy). Technological, experimental and micro-wear analysis // Comptes Rendus Palevol. – 2014. – Vol. 14. – P. 63–72.

- Slon V., Hopfe C., Weiß C.L., Mafessoni F., de la Rasilla M., Lalueza-Fox C., Rosas A., Soressi M., Knul M.V., Miller R., Stewar J.R., Derevianko A.P., Jacobs Z., Li B., Roberts R.G., Shunkov M.V., de Lumley H., Perrenoud C., Gušić I., Kućan Z., Rudan P., Aximu-Petri A., Essel E., Nagel S., Nickel B., Schmidt A., Prüfer K., Kelso J., Burbano H.A., Pääbo S., Meyer M. Neanderthal and Denisovan DNA from Pleistocene sediments // Science. – 2017. – Vol. 356, iss. 6338. – P. 1–12.

- Smith G.M. Taphonomic resolution and hominin subsistence behavior in the Lower Palaeolithic: differing data scales and interpretive frameworks at Boxgrove and Swanscombe (UK) // J. of Archaeol. Sci. – 2013. – Vol. 40. – P. 3754–3767.

- Soressi M., McPherron S.P., Lenoir M., Dogandžić T., Goldberg P., Jacobs Z., Maigrot Y., Martisius N.C., Miller C.E., Rendu W., Ricahrds M., Skinner M.M., Steeles T.E., Talamo S., Texier J.P. Neanderthals made the fi rst specialized bone tools in Europe // PNAS. – 2013. – Vol. 110. – P. 14186–14190.

- Stout D., Apel J., Commander J., Roberts M. Late Acheulean technology and cognition at Boxgrove, UK // J. of Archaeol. Sci. – 2014. – Vol. 41. – P. 576–590.

- Tartar E. The recognition of a new type of bone tools in Early Aurignacian assemblages: implications for understanding the appearance of osseous technology in Europe // J. of Archaeol. Sci. – 2012a. – Vol. 39. – P. 2348–2360.

- Tartar E. Réfl exion autour de la fonction des retouchoirs en os de l’Aurignacien ancient // Bull. de la Société préhistorique française. – 2012b. – T. 109. – P. 69–83.

- Tartar E. La fracturation du bois de renne à l’Aurignacien, mise en évidence d’une nouvelle modalité d’exploitation // A coup d’éclats! La fracturation des matières osseuses en préhistoire. – P.: Société Préhistorique Française, 2018. – P. 119–138.

- Tartar E., Costamagno S. L’utilisation des matières osseuses au Moustérien // Néandertal à la loupe. – Les Eyzies: Musée National de Préhistoire, 2016. – P. 89–97.

- Taute W. Retoucheure aus Knochen, Zahnbein, und Stein vom Mittelpaläolithikum bis zum Neolithikum // Fund-berichte aus Schwaben. – 1965. – Vol. 17. – P. 76–102.

- Villa P., Bartram L. Flaked bone from a hyena den // Paléo. – 1996. – Vol. 8. – P. 143–159.

- Villa P., Mahieu E. Breakage patterns of human long bones // J. of Hum. Evol. – 1991. – Vol. 21. – P. 27–48.

- Villa P., d’Errico F. Bone and ivory points in the Lower and Middle Paleolithic of Europe // J. of Hum. Evol. – 2001. – Vol. 41. – P. 69–112.

- Villa P., Castel J.-C., Beauval C., Bourdillat V., Goldberg P. Human and carnivore sites in the European Middle and Upper Paleolithic: Similarities and differences in bone modifi cation and fragmentation // Revue de Paléobiologie. – 2004. – Vol. 23. – P. 705–730.

- Vincent A. L’outillage osseux au Paléolithique moyen: une nouvelle approche: PhD dissertation, Université Paris X. – P., 1993. – 274 p.

- Wadley L. What is Cultural Modernity? A General View and a South African Perspective from Rose Cottage Cave // Cambridge Archaeol. J. – 2001. – Vol. 11. – P. 201–221.

- Zutovski K., Barkai R. The use of elephant bones for making Acheulian handaxes: A fresh look at old bones // Quaternary Intern. – 2016. – Vol. 406. – P. 227–238.