Славянская археология в Германии после Второй мировой войны: научная направленность вчера и сегодня

Автор: Шнеевайсс Й.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Конференция памяти В.В. Седова (Москва, 2014 г.)

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос о влиянии советской славянской археологии, в частности работ В. В. Седова, на археологическое изучение славян в Германии.Представлен краткий обзор послевоенной историографии до объединения Германии.Автор приходит к заключению, что влияние советской археологической науки на исследования немецких ученых оказалось незначительным. Концепция исторического материализма как модель интерпретации была политически обязательной в зоне советского влияния (ГДР), причем марксистские формулировки и терминология давали право на существование научного направления, не оказывая существенного влияния на практический или методический аспект исследовательского процесса в ГДР и ФРГ.Наибольшее воздействие на развитие славянской археологии в послевоенной Германии оказали три исследователя: Герберт Янкун, Вильгельм Унферцагт и Йоахим Херрманн. Их вклад в послевоенную славянскую археологию Германии рассмотрен более подробно. Выработка взглядов на историю археологии началась в 1990-х гг. в объединенной Германии в ходе дискуссии о целях и методах археологических исследований. Отмечается, что современные научные исследования и предлагаемые реконструкции приобрели более комплексный, многообразный и динамичный характер.Значительные изменения произошли в организации археологической науки. Политическое давление на археологию в принципе существует всегда, оно особенно заметно в области протоистории. Противодействие такому давлению является одной из наиболее актуальных задач археологического сообщества

Научные традиции, историография, западные славяне, городища, политически обусловленное исследование, герберт янкун, вильгельм унфер-цагт, йоахим херрманн

Короткий адрес: https://sciup.org/14328225

IDR: 14328225

Текст научной статьи Славянская археология в Германии после Второй мировой войны: научная направленность вчера и сегодня

Поводом для данной статьи стал мой доклад, прочитанный на конференции памяти Валентина Васильевича Седова (ноябрь 2014 г., Москва). В докладе я отвечал на вопрос, какой вклад в изучение славян на территории Германии внесли работы В. В. Седова. Анализ историографии дал достаточно ясную картину, которую подтвердили еще живые немецкие ученые1 его поколения: вклад работ Валентина Васильевича в изучение археологии западных славян, если говорить о влиянии на труды немецких специалистов, невелик. Важно отметить, что дело здесь не в работах именно В. В. Седова, а в том, что основные направления исследований и конкретные проблемы, важные для советской славянской археологии в целом, не сильно влияли на направленность и проблематику изучения западных славян в Германии2. Славянская археология в Германии развивалась в значительной степени независимо от советской славянской археологии и от советских археологов. Этот результат на первый взгляд кажется неожиданным и противоречащим тому факту, что у немецких и советских ученых были хорошие контакты. Поэтому встает вопрос, по каким причинам исторически именно так сложилось.

Причины этого, конечно, разнообразные, но можно назвать два, наверное, главных момента. С одной стороны, археология в Германии имеет давние достойные научные традиции. Поэтому археологические исследования в послевоенной Германии могли развиваться на основе традиций довоенного времени, которые стали базой для работы в новых условиях. С другой стороны, из-за злоупотребления археологией, когда у власти в Германии были нацисты, после войны имелась определенная осторожность в отношении вопросов этногенеза и схожих проблем протоистории, а также территориальное ограничение исследований ареалом западных славян. Поэтому с основными областями разработок и теорий В. В. Седова, касающимися в первую очередь восточных славян и славянского этногенеза, тематических или пространственных пересечений почти не было. В сводной книге 1985 г. «Die Slawen in Deutschland» есть всего лишь две ссылки на советские работы, одна из них – на книгу В. В. Седова ( Седов , 1979) при обсуждении миграций славян на территорию современной Германии (Die Slawen..., 1985. Ѕ. 24, примеч. 48). Однако, когда речь идет о восточных славянах, немецкие специалисты и сегодня продолжают ссылаться на работы Валентина Васильевича (например, Brather , 2008. Ѕ. 390). Использовались тексты В. В. Седова и при рассмотрении общих вопросов археологии. Например, Й. Херрманн ссылался на них и даже критиковал при обсуждении отождествления археологических культур с народами, известными по письменным источникам ( Herrmann , 1979. Ѕ. 53). Результаты немецких исследований по археологии славян воспринимались и использовались В. В. Седовым «симметрично»: в своих работах он ссылается на них там, где касается западных славян, например, когда пишет о «венедской» или «словенской» группах ( Седов , 2002. С. 295–348).

Для дальнейшего рассмотрения двух вышеназванных моментов необходим краткий обзор развития славянской археологии в Германии после Второй мировой войны3.

В науке многое зависит от личностей. Наиболее значительными археологами в Германии непосредственно после Второй мировой войны были Херберт Янкун (Herbert Jankuhn) и Вильгельм Унферцагт (Wilhelm Unverzagt). Они оба продолжительное время влияли на направленность науки в послевоенной Германии, в частности, славянской археологии4.

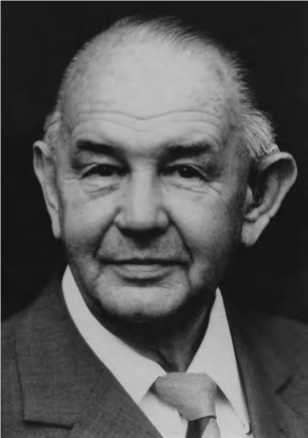

Западная Германия

Х. Янкун (рис. 1), после войны работавший в Западной Германии, в современной историографии оценивается неоднозначно ( Mahsarski , 2011). Он родился 8 августа 1905 г. в Ангербурге в Восточной Пруссии; умер 30 апреля 1990 г. в Гёттингене; учился у Макса Эберта (Маx Ebert) в Берлине, а после смерти М. Эберта в 1929 г. руководителем его диссертации, защищенной в 1931 г., был Карл Шухгардт (Carl Ѕchuchhardt). Современной археологической методике он обучался на раскопках славянских и других городищ, проводившихся В. Унферцагтом ( Leube , 2010. Ѕ. 59). Полевая и научная деятельность Х. Янкуна тесно связаны с Хе-дебю (нем. Haithabu), где он вел раскопки с 1930-х гг. Первая его монография о Хеде-бю вышла в 1937 г. ( Jankuhn , 1937) и была переиздана несколько раз после войны, 8-е (последнее) издание вышло в 1986 г. ( Jankuhn , 1986). В нацистское время Х. Ян-

Рис. 1. Херберт Янкун

кун был ведущим членом входившего в ЅЅ общества Аненербе (Ahnenerbe)5, и раскопки в Хедебю велись под покровительством рейхсфюрера ЅЅ Генриха Гиммлера. Во время войны Х. Янкун также копал на оккупированной Украине (см., например, Ейкхоф, 2010; Mahsarski, Schöbel, 2013), где искал германские древности. С 1942 г. он был профессором в Ростокском университете. После войны, с 1945 по 1948 г., Х. Янкун был арестован. Однако уже в 1949 г. он, по поручению правительства земли Гольштейн, сумел продолжить исследования в Хедебю. В 1952 г. он стал «гостевым» профессором в Кильском университете, в 1956 г. – директором отделения предыстории и ранней истории и профессором в Гёттингенском университете, где заведовал кафедрой до пенсии в 1973 г. Но и потом он влиял на раннеисторические исследования в ФРГ до 1980-х гг. (Jankuhn, 1980).

С Х. Янкуном в значительной степени связано формирование в Германии методов современной поселенческой археологии, которая не имеет ничего общего с «поселенческой археологией» Густава Коссинны (1858–1931 гг.). Теории Г. Коссинны ( Kossinna , 1896; 1911; 1912; 1927; 1932) широко использовали в нацистское время (см. Reinerth , 1938. Ѕ. 362)6, но Х. Янкун уже тогда дистанцировался от них. Стоит отметить и то, что Г. Коссинна был кабинетным археологом ( Leube , 2010. Ѕ. 16), а Х. Янкун много работал в поле. Современная поселенческая археология, основы которой заложил Х. Янкун, отличается комплексным подходом, изучением не только поселений, но и их окрестностей ( Jankuhn , 1977). Она интердисциплинарна и близка поселенческой географии. Все это нашло отражение в основательной монографии Х. Янкуна 1977 г. и в нескольких масштабных исследовательских проектах (см. ниже). Как мы видим, его вклад в развитие методологии и методик археологии весьма значителен.

Исходя из своих многолетних исследований в Хедебю, Х. Янкун интересовался соотношением древностей и взаимными контактами славян с древними германцами, викингами, немцами ( Jankuhn , 1970; 1980). В 1980 г. он стал почетным членом Международной унии славянской археологии.

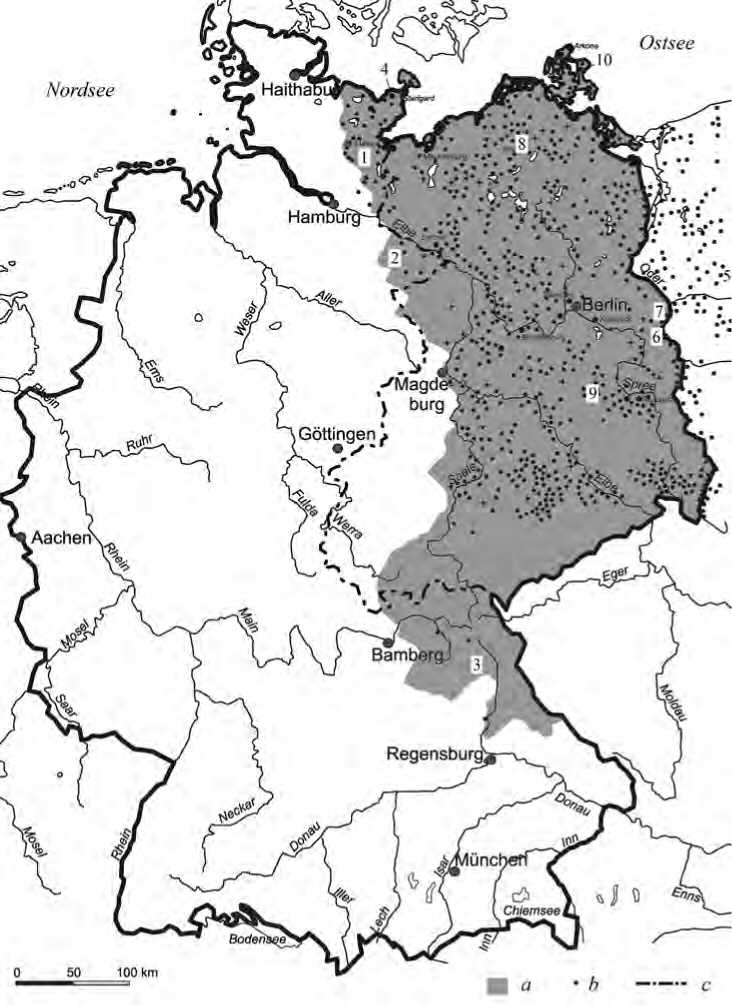

В Западной Германии есть только три региона, где можно изучать археологические памятники славян – в Шлезвиг-Гольштейне, Нижнесаксонском Приэльбье (Вендланд) и Северо-Восточной Баварии (рис. 2). В Баварии долгое время практически не проводились исследования археологических памятников славян; специалисты занимались главным образом письменными источниками ( Schwarz , 1960), а в поле работали краеведы-любители ( Losert , 2009. Ѕ. 219–221). Систематические археологические исследования начались только в 1970-е гг. ( Schwarz , 1975; 1977; 1984); большим шагом вперед в этом направлении стало основание кафедры археологии Средневековья и Нового времени в Бамберге в 1981 г. ( Häusler , 2004; Losert , 1993; 2009). В то время как в Баварии исследование славян было до определенной степени отдельной тематикой, которая никогда не связывалась с советской археологией и главным образом базировалась на небольших раскопках и письменных источниках, в двух других упомянутых регионах планировались и проводились масштабные археологические проекты.

В Шлезвиг-Гольштейне особенно важными были комплексные исследования славянских памятников близ современной деревни Бозау (Bosau)7, а также многолетние исследования городища Старигард / Ольденбург и его окрестностей (Ѕtarigard / Oldenburg..., 1991). Раскопки на городище Ольденбург (славянское название Старигард) проводились Карлом Вильгельмом Штруве (Karl Wilhelm Ѕtruve; 1917–1988 гг.) до 1986 г. Он был профессором

Рис. 2. Ареал со славянскими памятниками в Германии ( а ) и славянские городища ( b ); с – граница между ФРГ и ГДР

1–3 – регионы; 4–10 – памятники

1 – Шлезвиг-Гольштейн; 2 – Вендланд; 3 – Бавария; 4 – Старигард-Ольденбург; 5 – Цан-тох; 6 – Лоссов; 7 – Лебус; 8 – Тетеров; 9 – Торнов; 10 – Ральсвик в Кильском университете и начинал исследование в Ольденбурге и на других городищах уже в 1950-е гг. (Struve, 1981). Особенно интенсивными работы стали с 1970-х гг., когда вместе с Бозау они вошли в общий проект. Из результатов раскопок в Старигарде особенно большое значение имеют стратиграфические наблюдения и в связи с ними – обработка находок и славянской керамики (Gabriel, 1984; Kempke, 1984; 1991). Торстен Кемпке (Torsten Kempkе) на базе системы Э. Шульдта (см. ниже) разработал новую типологическую схему керамики для самого запада славянской территории, которая, как и система Э. Шульдта, используется до сегодняшнего дня. В 1980-х гг. личные научные контакты с археологами из СССР вышли на новый уровень: К. В. Штруве приглашал коллег из Института археологии АН Украинской ССР (Киев) для участия в раскопках в Старигарде, где они работали последние четыре сезона. На V конгрессе славянской археологии в Киеве (1985 г.) К. В. Штруве сделал доклад о работах на городище (Штруве, 1987).

Планировавшийся еще Х. Янкуном проект о взаимоотношении германцев – славян – немцев в Вендландском Приэльбье остановился на этапе предварительных исследований в начале 1970-х гг. ( Jankuhn , 1970; Steuer , 1973; 1974; Bernatzky-Goetze , 1991; Wachter , 1998; Willroth , 2011. Ѕ. 3, 4). Их продолжением в рамках нового проекта стали работы, проводившиеся недавно, уже в рамках единой Германии ( Schneeweiß , 2011; Slawen... , 2013).

Восточная Германия

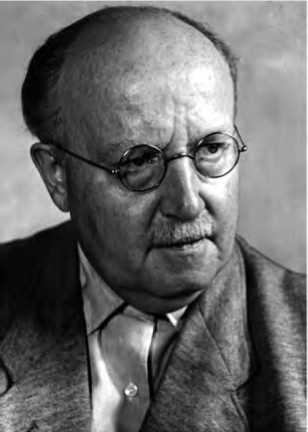

Рис. 3. Вильгельм Унферцагт (по: Grimm , 1964)

Как было сказано выше, кроме Х. Ян-куна, важнейшей фигурой в археологии послевоенной Германии был В. Унферцагт (рис. 3). Он родился 21 мая 1892 г. в Висбадене; умер 17 марта 1971 г. в Берлине. Его профессиональная карьера тесно связана с Карлом Шухгардтом (Carl Ѕchuchhardt; 1859–1943 гг.) и с Музеем предыстории и ранней истории в Берлине, который был в это время крупнейшим среди музеев этого профиля в Германии. К. Шухгардт – «первооткрыватель столбовой ямы» – принадлежал универсалистской традиции Рудольфа Вирхова (Rudolf Virchow; 1821–1902 гг.), придерживался идей интернационализма и скептически относился к школе Г. Коссин-ны ( Herrmann , 2002. Ѕ. 86, 87). Уже в возрасте 34 лет в 1926 г. В. Унферцагт унаследовал от К. Шухгардта пост директора музея. В 1927 г. они заложили основы программы исследования городищ – «Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung der vor- und frühgeschichtlichen

Wall- und Wehranlagen Mittel- und Ostdeutschlands»8. После ухода Г. Коссинны на пенсию В. Унферцагт стал преподавать в Берлинском университете, а после смерти Г. Коссинны получил там в 1932 г. должность внештатного профессора. В 1937 г. В. Унферцагт вступил в нацистскую партию (Национал-социалистическая рабочая партия Германии, National-Ѕozialistische Deutsche Arbeiterpartei; см. Brather , 2001), но, несмотря на это, в 1930-е гг. его исследовательская программа городищ прекратилась. Лишь на некоторых городищах он все же смог провести раскопки, например, Цантох (Zantoch), Лоссов (Lossow), Лебус (Lebus) ( Brackmann,Unverzagt , 1936; Unverzagt , 1958). В. Ун-ферцагт всегда уделял большое внимание и возглавляемому им музею. Ближе к концу Второй мировой войны он заботился об эвакуации и спасении коллекций; ценные находки из раскопок Г. Шлиманна в Трое он охранял лично и после окончания войны передал Советской военной администрации в Германии (СВАГ) в Берлине9.

В восстановленном после войны Берлинском университете предмета «предыстория» не было. В. Унферцагта нельзя было приглашать на должность профессора из-за того, что он был членом нацистской партии. В итоге было принято решение, что лучше пока этого предмета не будет, тем более, что нацисты им злоупотребляли, и теперь он расценивался как «не жизненно важный» ( Leube , 2010. Ѕ. 126). Зато в 1946 г. В. Унферцагту поставили задачу подготовить создание Института изучения материальной культуры древних славян10, очевидно, по образцу учреждений такого профиля в Советском Союзе ( Brather , 2008. Ѕ. 23). В СВАГ планировали его тесное сотрудничество с АН СССР. Почти одновременно с согласия СВАГ историк Фриц Рёриг (Fritz Rörig; 1882–1952 гг.) уже в следующем 1947 г. основал и возглавил «Комиссию предыстории и ранней истории» при Германской АН в Берлине, успев до своей смерти преобразовать ее в Секцию, что было предпосылкой для основания Института. В 1949 г. В. Ун-ферцагт стал членом Германской академии наук (с 1972 г. – АН ГДР) и с 1953 г. директором академического «Института предыстории и ранней истории»11, который был основан в этом году. В. Унферцагт планировал Институт как общегерманский, сформулировав главные темы и направления археологического исследования исходя из того, чем он раньше занимался, в том числе проблем археологии славян. Направляя археологическую науку ГДР в следующее десятилетие, он возобновил программу исследования городищ, особенно активно выступая за изучение славянских городищ. Он был инициатором и редактором первых двух томов издания по древним городищам и укреплениям12 ( Grimm ,

1958; Herrmann , 1960). Первым городищем, которое масштабно исследовалось, стало Тетеров (Teterow) в Мекленбурге, где шли раскопки с 1950 по 1953 г. ( Un-verzagt , Schuldt , 1963). В связи с этим необходимо отметить Эвальда Шульдта (Ewald Ѕchuldt; 1914–1987 гг.), директора Шверинского археологического музея. Он внес существенный вклад в развитие славянской археологии в Мекленбурге, раскопал несколько ключевых городищ13 и особенно известен благодаря исследованию и типологии славянской керамики ( Schuldt , 1956; 1964; 1981). Эта типологическая схема употребляется не только для Северной Германии, но и для

всей северо-западной части славянского мира.

Важно отметить, что исследования в то время всегда предусматривались в общенемецких рамках. Конечно, были и тесные личные связи между исследователями из Восточной и Западной Германии. Несмотря на должность, занимаемую в Восточном Берлине, В. Унферцагт жил в Западном Берлине. Ему представлялось развитие немецкой науки как единой, которая равно не была бы наукой ни ФРГ, ни ГДР ( Herrmann , 2002. Ѕ. 98).

В 1960-е гг. политический климат похолодал, была закрыта граница между ГДР и ФРГ, построена Берлинская стена. В 1964 г. В. Унферцагт ушел на пенсию, его преемником в Институте стал Карл-Хайнц Отто (Karl-Heinz Otto; 1915–1989 гг.), который был в то же время профессором в Берлинском университете. Но уже в 1969 г. в ГДР в ходе реформы Академии наук научные структуры изменились по советскому образцу: произошла их централизация. В рамках Академии был создан Центральный институт древней истории и археологии14 с четырьмя подразделениями: предыстории и ранней истории; востоковедения; древней истории; истории греко-римской культуры15, где были сосредоточены все исследовательские проекты. Директором этого Института (с учетом ходатайства В. Унферцагта) стал молодой Йоахим Херрманн (Joachim Herrmann; 1932–2010 гг.) (рис. 4). До ликвидации АН ГДР в 1990 г. он был фактически «главным археологом» ГДР, определявшим направление археологических исследований в стране, и, таким образом, его можно считать третьей (после двух выше-

Рис. 4. Йоахим Херрманн упомянутых) выдающейся личностью после-

(по: Donat et al ., 2012) военной археологии в Германии.

Научные цели славянской археологии в ГДР были сформулированы Й. Херрманном вскоре после ухода В. Унферцагта на пенсию ( Herrmann , 1966b), очевидно, что они были согласованы с ним. Сразу после того, как Й. Херрманн стал директором Института, он изложил конкретные задачи и первые результаты славянской археологии в ГДР на втором конгрессе славянской археологии в Берлине ( Herrmann , 1970).

Й. Херрманн продолжил программу исследования славянских городищ, возглавил масштабные публикационные проекты, в т. ч. «Корпус археологических источников по ранней истории на территории ГДР»16, фактически посвященный памятникам, связанным со славянами, фундаментальный справочник «Славянe в Германии»17, который издавался неоднократно (Die Ѕlawen..., 1970; 1985). Эта книга является обобщением всех исследований западных славян в Германии, не только археологических, но и основанных на письменных источниках, данных языкознания, антропологии, естественных наук. Показательно, что территориальные рамки обобщающей работы охватывали ГДР и ФРГ, но не западнославянские земли Польши и Чехословакии. Среди продвигавшихся Й. Херрманном проектов масштабных полевых исследований следует назвать, прежде всего, изучение (с широким привлечением естественнонаучных методов) городища (раскопано полностью) Торнов (Tornow) и близлежащих селищ ( Herrmann , 1966а; 1973)18 и раскопки торговых поселений викингов и славян на южном берегу Балтийского моря, например, Ральсвик (Ralswiek) на острове Рюген, публикации которых вышли только недавно в нескольких томах ( Herrmann , 1997; 1998; 2005; 2006; Herrmann, Warnke , 2008).

В тематическом плане славянская археология в ГДР ограничивалась изучением западных славян, особенно на территории Германии. Вопросами, требующими выхода на материалы за пределами ГДР, мало кто занимался. Более, чем другим, уделялось внимание результатам исследований в Польше и Чехословакии; с коллегами из этих стран было и наиболее тесное сотрудничество (Die Ѕlawen..., 1970. Ѕ. 134).

В целом можно констатировать, что основная проблематика славянской археологии в Восточной и Западной Германии существенно не отличалась ( Jan-kuhn , 1980; Die Ѕlawen..., 1985; Donat , 2001). Там и там были характерны междисциплинарный подход, внимание к этнокультурным вопросам. Среди главных тем можно назвать:

– Соотношение культур германцев и славян, прежде всего, вопрос о контактах славян, появившихся к западу от Одера, с возможными остатками германского населения. Особенно важным являлась датировка наиболее ранних славянских памятников между реками Эльба, Заале и Одер. Археологи ГДР пришли к выводу о наличии германо-славянского контакта и датировке первых волн миграции славян в регион VI в.;

– Конструкции и функции славянских городищ, что связано с их датировкой и пониманием исторического контекста. Рассмотрение этих проблем нередко испытывало влияние политики. В ГДР славянские городища рассматривались сквозь призму самостоятельного развития раннефеодальных общественных структур с момента появления славян в регионе;

– Взаимодействие с природной средой и экономикой, для исследования которых все больше привлекались данные естественных наук. Не позднее 1970-х гг. во взаимосвязи с археологией стали активно развиваться палеоботаника, палеозоология, радиоуглеродное датирование, дендрохронология19. В ГДР была основана естественнонаучная лаборатория при академическом Институте (после объединения Германии перешла в Германский археологический институт). В ФРГ естественнонаучные лаборатории были созданы в разных исследовательских учреждениях и университетах, например в Киле, так как наука в ФРГ не была централизована. Постепенно данные естественных наук стали непременной частью поселенческой археологии в Германии.

Изучение взаимоотношения славян и немцев во время так называемой Немецкой экспансии на Восток не было среди тем, которым в ГДР уделялось большое внимание. Показательно, что в упомянутом обобщающем справочнике о славянах в Германии изложение заканчивается предшествующим временем, то есть XII–XIII вв. Этой теме стали уделять больше внимания после объединения Германии (см. ниже).

Как мы видели, славянская археология развивалась в ГДР самостоятельно, но это не значит, что она была изолирована или что не было контактов с советскими археологами. Й. Херрманн был членом многих международных научных объединений, в 1990 г. стал иностранным членом Академии наук Украинской ССР. Он (как и немногие другие археологии ГДР) участвовал в многочисленных конференциях за рубежом, выступая представителем археологии ГДР не только в социалистических, но и в капиталистических странах. У него было много зарубежных друзей, в том числе и Валентин Васильевич Седов, у кого он несколько раз был дома в гостях20. С советскими коллегами Й. Херрманн разделял, конечно, мировоззрение марксистско-ленинской исторической науки, но это ему никогда не мешало продуктивно работать и с «западными» коллегами. Стоит отметить различие между конкретно-археологическими работами и теоретикометодологическими текстами Й. Херрманна. В последних речь идет о темах, базовых для марксистско-ленинской исторической науки, часты ссылки на труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, советские работы (см., например, Herrmann , 1975; 1977)21. Очевидно, что Й. Херрманн был в курсе развития археологии в Советском Союзе, официально хвалил ( Herrmann , 1977. Ѕ. 9), но особо не комментировал. Заметно, что немецкая археологическая, историческая

(как и политическая, и философская) школы были ему ближе и, видимо, более полезны для работы. Теоретическая основа и терминология у Й. Херрманна в общем не отличалась от использовавшихся коллегами из других социалистических стран22, но собственно археологический материал был представлен так, что с ним можно работать и без идеологической интерпретации. Поэтому многие публикации Й. Херрманна до сих пор не потеряли свою научную ценность.

Важную роль в контактах археологов ГДР с коллегами из других социалистических стран играли Международные конгрессы славянской археологии (или археологов-славистов), основы которых были заложены на симпозиуме по славянским древностям, прошедшем в Кракове в 1957 г.23 Первый прошел в 1965 г. в Варшаве24, второй – в 1970 г. в Восточном Берлине, где среди ведущих специалистов на пленарном заседании доклады сделали В. В. Седов ( Седов , 1970), Х. Янкун ( Jankuhn , 1970), Й. Херрманн ( Herrmann , 1970). Третий конгресс прошел в 1975 г. в Братиславе, четвертый – в 1980 г. в Софии, пятый – в 1985 г. в Киеве, шестой – и пока последний – в 1996 г. в Новгороде. Эти конгрессы и подготовка к ним, несомненно, были важны для научных контактов, но надо отметить, что для большинства немецких исследователей участие в них было лишь одной из редких возможностей встретиться с советскими коллегами. Для систематической работы были, видимо, более актуальны контакты с поляками, чехами, словаками, немцами из ФРГ главным образом вне упомянутых конгрессов.

Объединенная Германия

Падение ГДР в 1990 г. имело существенные последствия для всех областей жизни, включая археологию. Академию наук, в том числе Центральный археологический институт, закрыли; связанный с ними Й. Херрманн утратил лидирующие позиции в археологии Восточной Германии. Централизованный государственно-научный механизм был уничтожен, вместо него созданы новые структуры, включая новые исследовательские учреждения и законы по охране памятников. Многие задачи по охране памятников и организации научных исследований были переданы в ведение регионов (земель). На уровне ведущих кадров также фактически не было преемственности: за редкими исключениями, места археологов в бывшей ГДР заняли специалисты из Западной Германии.

В 1990-х гг. появилось новое поколение археологов, старые теории и модели перепроверялись, многое можно и нужно было рассматривать заново (ср. Donat, 2001). Особенно важны были новые датировки, полученные благодаря развитию дендрохронологии, которые ставили старые интерпретации и теории под сомнение. В рамках новой программы датирования славянских городищ, в частности, оказалось, что кольцевые городища типа Торнов были построены не раньше конца IX или начала X в., то есть не связаны с эпохой славянского расселения, как думали раньше (Herrmann, Heußner, 1991; Henning, 1991; Henning, Heußner, 1992; Frühmittelalterlicher..., 1998), а принадлежат совершенно другому историческому контексту. Также в связи с дендрохронологическими данными были пересмотрены датировки основных типов славянской керамики (Зуков, Фельдберг, Менкендорф и др.) и время появления славян на северо-западе раннеславянского мира (Leube, 1995a; 1995b; Henning, 1998; Biermann, 1999; Biermann et al., 1999; Brather, 2004a; Dulinicz, 2006; Schneeweiß, 2007). Освоение славянами территории Северо-Восточной Германии, видимо, происходило только на рубеже VII и VIII вв., а не раньше. Впрочем, этот вопрос далеко еще не решен (см., например, Dulinicz, 2006), в целом же процесс расселения славян представляется как имеющий несколько волн, связанных с двумя направлениями: юго-восточным (например, от Карпат и Дуная, затем по реке Эльбе)25 и восточным, то есть из бассейна Вислы. Однако и это ставится под сомнение, исходя из того, что процессы миграции (если допустить, что происходила именно смена населения) пока сложно понять археологическими методами (см., например, Brather, 2008. Ѕ. 52–62).

Для славянской археологии в бывшей ФРГ исследования в Старигарде / Ольденбурге имели очень большое значение (см. выше) и стали поводом для хороших отношений между специалистами ФРГ и восточноевропейских стран. Уже в конце 1980-х гг. планировалось масштабное сотрудничество советских, польских и западногерманских коллег в совместном археологическом проекте, который состоялся в 1990-х гг. как международный исследовательский проект, охватывающий южнобалтийское пространство и сознательно связывающий за-падно- и восточнославянские ареалы, что отражает и его название «Ѕtarigard / Oldenburg – Wolin – Novgorod» ( Müller-Wille , 1998; 2011). Михаель Мюллер-Вилле (Michael Müller-Wille), тогда профессор в Киле, был инициатором и во многом «мотором» этого проекта, который смог состояться также благодаря хорошему политическому климату эпохи перестройки в СССР и последующих лет. Проект окончился в 2006 г.; по нему опубликованы серия статей и несколько монографий, но обобщающего издания пока еще нет (Novgorod..., 2001; Wehner , 2007; Müller-Wille , 2011).

Некоторые перспективы

В объединенной Германии с новым поколением археологов связан не только пересмотр ряда представлений и концепций по истории региона, но и переориентация в поиске научных тем и вопросов, включая дискуссию по теоретическим и методологическим проблемам. И в ГДР, и в ФРГ теоретической археологией занимались мало, но в течение двух последних десятилетий «ландшафт» науки Германии в значительной мере изменился. Ряд современных научных направлений, вопросов и перспектив в развитии археологии сформулировал Себастьян

Братер ( Brather , 2008. Ѕ. 365–380 и др.), автор значительных работ по археологии западных славян. Прошлая проблематика часто направлялась историей и связана с изучением исторических событий, нередко использовалась как иллюстрация политической истории. Но следует исходить из того, что археология является самостоятельной наукой, которая имеет свои источники и методы, отличающиеся от источников и методов других наук, как гуманитарных (например, история), так и естественных (например, химия). Специфика археологических источников позволяет, прежде всего, делать выводы структурального характера, освещая вопросы социальной, экономической и культурной истории, то есть может прояснять главным образом бытовые условия в прошлом.

Хорошим примером современных направлений в археологии являются «археология окружающей среды»26, или «ландшафтная археология»27. В отличие от «обычной» поселенческой археологии, эти направления занимаются комплексным изучением развития культурного ландшафта в целом, включая не только поселения, но и пространство вне памятника, хозяйственные структуры, дорожную сеть и т. д., а также реконструкцию восприятия ландшафта древним населением и весь спектр взаимоотношения человека и природы.

Новые импульсы для поселенческой археологии дают крупномасштабные раскопки на трассах строящихся дорог и трубопроводов, когда вскрываются такие большие площади, как никогда ранее. Благодаря систематическому использованию металлоискателей постепенно закрывается «хронологический хиатус» между памятниками, относимыми к эпохе Великого переселения народов, и раннесредневековыми. С изменением картины распространения находок значительно меняется и интерпретация памятников.

С многими строительными проектами, особенно в восточногерманских городах после объединения Германии, связан существенный прогресс городской археологии и археологии средневековых деревень. Это дало новый импульс в изучении т. н. Немецкой экспансии на восток, поскольку большинство восточногерманских городов было основано в это время. Картина этой «экспансии» сегодня выглядит не столь простой, как представлялось ранее. Исследователи пришли к выводу, что название «славяне» в то время в немецком языке обозначало не обязательно этническую принадлежность, а, прежде всего, низкий социальный статус в основном сельского населения ( Gläser , 1982). Исключительно этническое содержание за этим словом закрепилось гораздо позже.

Вопросы этнической интерпретации особенно значимы при рассмотрении пограничных зон между разными культурами. Некоторые исследователи ставят вопросы, ответы на которые должны быть за пределами понятия «этнос», так как оно оказывается не всегда адекватным для археологических исследований. Обращается внимание, что, например, в VII–VIII вв. на территории Северной Германии раннеславянская материальная культура имеет много общего с соседней позднесаксонской культурой. Речь идет не только о лепной керамике, но и о характере вещевых комплексов в целом. Возможно, что среда обитания и хозяйство в те времена были важнее для носителей культуры, чем принадлежность к определенному этносу. Не исключено, что этнос стал действующей общественной категорией довольно поздно – не раньше, чем в раннем Средневековье (см. Brather, 2004b; 2008. Ѕ. 49–50). В среднеславянское (и частично в позднеславянское) время материальная культура западных славян на огромном пространстве весьма единообразна, хотя сами славяне никогда не были едиными, например, политически. «Славянами» как общностью они были только из чужой перспективы, в глазах авторов дошедших до нас письменных источников. Фактически же славяне были разделены на более или менее самостоятельные «племена» или союзы, которые действовали нередко друг против друга. На сегодняшний день имеются доказательства военных действий внутри «славянского лагеря», возможно, связанных и с работорговлей (см., например, Biermann, Henning, 2012).

Есть целый ряд других открытых вопросов славянской археологии, которые перечислить невозможно: от внутренней структуры поселений и особенностей хозяйства, механизмов производства и распределения товаров до реконструкции социальных групп и религиозных представлений славян. Большинство этих тем и вопросов не новы, но важны перспективы и современные методики, которые соответствуют источникам, так же как и открытый диалог с другими науками.

Нынешние условия для научной археологической работы не самые лучшие ни в Германии, ни в России: раскопки проводятся в основном в виде новостро-ечных работ, оплаченных деньгами частновладельческого или государственного хозяйства; бюджеты для чисто научных исследований становятся меньше и меньше, конкурс на гранты больше и больше. Наука сегодня управляется деньгами. Как показывает опыт, славянская археология находится под особенной угрозой злоупотребления в политических целях. Перед нами стоит задача, требующая особых усилий: в данных условиях работать в строго научных рамках и поддерживать связи, чтобы научная общность была единой и расхождения касались только научных проблем. Будем надеяться, что наука сильнее намерений некоторых политиков.

Organisation der archäologischen Forschung hat sich grundlegend geändert und hat heute mit ganz anderen Ѕchwierigkeiten zu kämpfen als noch vor 30 Jahren. Die Gefahr einer politischen Ausrichtung der Archäologie besteht grundsätzlich immer, besonders in der Frühgeschichte. Ihr entgegenzuwirken gehört zu unseren vornehmlichsten Aufgaben.

Schlüsselwörter : wissenschaftliche Traditionen, Forschungsgeschichte, Westslawen, Burgen, politisch ausgerichtete Forschung, Herbert Jankuhn, Wilhelm Unverzagt, Joachim Herrmann.

Список литературы Славянская археология в Германии после Второй мировой войны: научная направленность вчера и сегодня

- Ейкхоф М., 2010. «Романтика 1001 ночи» за восточным фронтом? Микроисторическое исследование раскопок СС-Аненербе в Соленом (Украина, 1943 г.)//Археологiя. № 2. С. 107-117.

- Седов В. В., 1970. Славяне и племена юго-восточного региона Балтийского моря//Berichte über den II. Internationalen Kongreß für Slawische Archäologie. Berlin, 24.-28. August 1970. Bd. 1. Berlin: Akademie-Verlag, 1970. С. 11-23.

- Седов В. В., 1979. Происхождение и ранняя история славян. М.: Наука. 153 с.

- Седов В. В., 2002. Славяне. Историко-археологическое исследование. М.: Языки славянской культуры. 622 с.

- Штруве К. В., 1987. Раскопки княжеской крепости славян-вагров в Ольденбурге (Гольштейн)//Труды пятого Международного конгресса славянской археологии, Киев, 1985 г. Т. I. Вып. 2б, секция II. М.: Наука. С. 139-147.

- Bernatzky-Goetze М., 1991. Die slawisch-deutsche Burganlage von Meetschow und die slawische Siedlung von Brünkendorf, Landkreis Lüchow-Dannenberg. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen, 19, S. 229-367.

- Biermann F., 1999. Dendrochronologie und Keramik des 8.-12. Jahrhunderts zwischen Elbe und Oder/Neiße. Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie und naturwissenschaftlichen Beiträge zur Talaue der March. Internationale Tagungen in Mikulcice 5. L. Polaček, J. Dvôrska, eds. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, S. 97-123.

- Biermann F., Dalitz S., Heußner K.-U., 1999. Der Brunnen von Schmerzke, Stadt Brandenburg an der Havel, und die absolute Chronologie der frühslawischen Besiedlung im nordostdeutschen Raum. Prähistorische Zeitschrift, vol. 74, no. 2, S. 219-243.

- Biermann F., Henning J., 2012. Burgwall, Silber, Sklavenhandel. Ausgrabungen an der slawischen Burg von Potzlow, Lkr. Uckermark. Archäologie in Berlin und Brandenburg, 2011, S. 92-93.

- Birnbaum H., 1986. Weitere Überlegungen zur Frage nach der Urheimat der Slaven. Zeitschrift für slavische Philologie, vol. 46, no. 1, S. 19-45.

- Brackmann А., Unverzagt W., 1936. Zantoch. Eine Burg im deutschen Osten, 1. Zantoch in der schriftlichen Überlieferung und die Ausgrabungen 1932/33. Leipzig: S. Hirzel. 140 S. (Deutschland und der Osten, 1).

- Brather S., 2001. Wilhelm Unverzagt und das Bild der Slawen. Eine hervorragend nationale Wissenschaft. Deutsche Prähistoriker zwischen 1900 und 1995. H. Steuer, ed. Berlin; New York: Walter de Gruyter, S. 475-504. (RGA. Ergänzungsband, 29).

- Brather S., 2004a. The beginnings of Slavic settlement east of the river Elbe. Antiquity, vol. 78, no. 300, pp. 314-329.

- Brather S., 2004b. Ethnische Interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie. Geschichte, Grundlagen und Alternativen. Berlin; New York: Walter de Gruyter. 807 S. (RGA. Ergänzungsband, 42).

- Brather S., 2008. Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im früh-und hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa. Berlin; New York: Walter de Gruyter. 449 S. (RGA. Ergänzungsband, 61).

- Corpus archäologischer., 1973-1985. Corpus archäologischer Quellen zur Frühgeschichte auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik (7.-12. Jahrhundert). J. Herrmann, P. Donat, eds. Berlin: Akademie-Verlag. 8 vols. (2471 S.).

- Die Slawen., 1970 -Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrhundert. Ein Handbuch. J. Herrmann, ed. Berlin: Akademie-Verlag. 530 S.

- Die Slawen., 1985 -Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrhundert. Ein Handbuch. J. Herrmann, ed. Berlin: Akademie-Verlag. 630 S.

- Donat P., 2001. Aktuelle Fragen der archäologischen Forschungen zur Geschichte der Slawen im nördlichen Deutschland. Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern: Jahrbuch, 48 (2000), S. 215-257.

- Donat P., Gramsch B., Klengel H., 2012. Joachim Herrmann (1932-2010). Bericht der RömischGermanischen Kommission. Band 91, 2010. S. 7-22.

- Dulinicz M., 2006. Frühe Slawen im Gebiet zwischen unterer Weichsel und Elbe. Eine archäologische Studie. Neumünster: Wachholtz Verlag. 423 S. (SSAO, 7).

- Frühmittelalterlicher., 1998 -Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel-und Osteuropa. J. Henning, A. T. Ruttkay, eds. Bonn: Habelt-Verlag. 450 S.

- Gabriel I., 1984. Starigard/Oldenburg. Hauptburg der Slawen in Wagrien, 1. Stratigraphie und Chronologie (Archäologische Ausgrabungen 1973-1982). Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 216 S. (Offa-Bücher N. F., 52).

- Gebers W., 1981. Bosau. Untersuchung einer Siedlungskammer in Ostholstein, 5. Der slawische Burgwall auf dem Bischofswarder, 1. Katalog und Beilagen. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 96 S. (Offa-Bücher N. F., 45).

- Gebers W., 1986. Bosau. Untersuchung einer Siedlungskammer in Ostholstein, 5. Der slawische Burgwall auf dem Bischofswarder, 2. Auswertung der Funde und Befunde. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 128 S. (Offa-Bücher N. F., 57).

- Gläser M., 1982. Das Restslawentum im Kolonisationsgebiet. Dargestellt am Beispiel der Hansestadt Lübeck und ihrer Umgebung. Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte, 6, S. 33-76.

- Grimm P., 1958. Die vor-und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magdeburg. Berlin: Akademie-Verlag. 500 S. (Handbuch vor-und frühgeschichtlicher Wall-und Wehranlagen, 1). (SSVF, 6).

- Grimm P., 1964. Varia Archaeologica. Wilhelm Unverzagt zum 70. Geburtstag dargebracht. Schriften der Sektion für Vor-und Frühgeschichte Band 16. Berlin: Akademie-Verlag.

- Häusler I., 2004. Der Beitrag des slavischen Siedlungsträgers zur Raumerschließung in der Oberpfalz eine historisch-geographische Analyse. Regensburger Beiträge zur Regionalgeographie und Raumplanung, 9, S. 1-175.

- Henning J., 1991. Germanen -Slawen -Deutsche: Neue Untersuchungen zum frühgeschichtlichen Siedlungswesen östlich der Elbe. Prähistorische Zeitschrift, vol. 66, no. 1, S. 119-133.

- Henning J., 1998. Neues zum Tornower Typ: Keramische Formen und Formenspektren des Frühmittelalters im Licht dendrochronologischer Daten zum westslawischen Siedlungsraum. Slavonic countries in the Middle Ages. Kraje Słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum. Collection of papers dedicated to Prof. Zofia Hilczer-Kurnatowska on 45th anniversary of her scientific work. Poznan: Wydawn. Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk, S. 392-408.

- Henning J., Heußner K. U., 1992. Zur Burgengeschichte im 10. Jahrhundert. Neue archäologische und dendrochronologische Daten zu Anlagen vom Typ Tornow. AF, 37, S. 314-324.

- Herrmann J., 1960. Die vor-und frühgeschichtlichen Burgwälle Groß-Berlins und des Bezirkes Potsdam. Berlin: Akademie-Verlag. 230 S. (Handbuch vor-und frühgeschichtlicher Wall-und Wehranlagen, 2). (SSVF, 9).

- Herrmann J., 1966a. Tornow und Vorberg. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Lausitz. Berlin: AkademieVerlag. 255 S. (SSVF, 21).

- Herrmann J., 1966b. Zu den nächsten Aufgaben und Zielen der slawischen Archäologie in der DDR. AF, II, S. 173-175.

- Herrmann J., 1970. Hauptaufgaben, Probleme und Ergebnisse der archäologischen Frühgeschichtsforschung in der DDR in den Jahren 1965-1970. Berichte über den II. Internationalen Kongreß für Slawische Archäologie, 1. Berlin: Akademie-Verlag, S. 133-159.

- Herrmann J., 1973. Die germanischen und slawischen Siedlungen und das mittelalterliche Dorf von Tornow, Kr. Calau. Berlin: Akademie-Verlag. 540 S. (SUF, 26).

- Herrmann J., 1975. Die Rolle der Volksmassen für den historischen Fortschritt in den vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen. Probleme der Forschung. Die Rolle der Volksmassen in der Geschichte der vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen. J. Herrmann, I. Sellnow, eds. Berlin: AkademieVerlag, S. 17-28.

- Herrmann J., 1977. Archäologie als Geschichtswissenschaft. Archäologie als Geschichtswissenschaft. Studien und Untersuchungen. J. Herrmann, ed. Berlin: Akademie-Verlag, S. 9-28. (SUF, 30).

- Herrmann J., 1979. Probleme der Herausbildung der archäologischen Kulturen slawischer Stämme des 6.-9. Jh. Rapports du IIIe Congrès International d’Archéologie Slave, Bratislava 7-14 septembre 1975, 1. B. Chropovsky, ed. Bratislava: Vydavatel’stvo slovenskoj Akadémie vied, pp. 49-76.

- Herrmann J., 1997. Ralswiek auf Rügen. Die slawisch-wikingischen Siedlungen und deren Hinterland, I. Die Hauptsiedlung. Lübstorf: Archäologisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern. 224 S. (BUFMV, 32).

- Herrmann J., 1998. Ralswiek auf Rügen. Die slawisch-wikingischen Siedlungen und deren Hinterland, II. Kultplatz, Boot 4, Hof, Propstei, Mühlenberg, Schloßberg und Rugard. Lübstorf: Archäologisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern. 184 S. (BUFMV, 33).

- Herrmann J., 2002. Tradition und Neubeginn ur-und frühgeschichtlicher Forschungen an der Berliner Akademie der Wissenschaften 1946-1952. Zum 110. Geburtstag von Wilhelm Unverzagt. Sitzungsberichte derLeibniz-Sozietät, 54, S. 85-101.

- Herrmann J., 2005. Ralswiek auf Rügen. Die slawisch-wikingischen Siedlungen und deren Hinterland, III. Die Funde aus der Hauptsiedlung. Schwerin: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. 262 S. (BUFMV, 37).

- Herrmann J., 2006. Ralswiek auf Rügen. Die slawisch-wikingischen Siedlungen und deren Hinterland, IV. Der Silberschatz vor 850. Naturwissenschaftliche Untersuchungen. Versuch einer Bilanz. Schwerin: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. 193 S. (BUFMV, 45).

- Herrmann J., Heußner K.-U., 1991. Dendrochronologie, Archäologie und Frühgeschichte vom 6. bis 12. Jahrhundert in den Gebieten zwischen Saale, Elbe und Oder. AF, 36, S. 255-290.

- Herrmann J., Warnke D., 2008. Ralswiek auf Rügen. Die slawisch-wikingischen Siedlungen und deren Hinterland, V. Das Hügelgräberfeld in den «Schwarzen Bergen» bei Ralswiek. Schwerin: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. 222 S. (BUFMV, 46).

- Hinz H., 1977. Bosau. Untersuchung einer Siedlungskammer in Ostholstein, 2. Die Ausgrabungen und Untersuchungen im Dorf 1971-1975. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 180 S. (Offa-Bücher N. F., 37).

- Hinz H., 1980. Bosau. Untersuchung einer Siedlungskammer in Ostholstein, 4. Naturwissenschaftliche Untersuchungen. Beiträge zur Zoologie, Palynologie, Dendrochronologie und RadiokohlenstoffDatierung. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 138 S. (Offa-Bücher N. F., 42).

- Hinz H., 1983. Bosau. Untersuchung einer Siedlungskammer in Ostholstein, 6. Die Grabungen auf dem Möhlenkamp von 1974-1979. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 212 S. (Offa-Bücher N. F., 51)

- Hinz H., 1996. Bosau. Untersuchung einer Siedlungskammer in Ostholstein, 7. Die Ausgrabungen und Forschungen in der Siedlungskammer Bosau, Kreis Ostholstein, von 1970-1981. Neumünster: Wachholtz-Verlag. 106 S. (Offa-Bücher N. F., 79).

- Jankuhn H., 1937. Haithabu, eine germanische Stadt der Frühzeit. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 207 S.

- Jankuhn H., 1970. Germanen und Slawen. Berichte über den II. Internationalen Kongreß für Slawische Archäologie, 1. Berlin: Akademie-Verlag, S. 55-74.

- Jankuhn H., 1977. Einführung in die Siedlungsarchäologie. Berlin; New York: Walter de Gruyter. 204 S.

- Jankuhn H., 1980. Die archäologische Slawenforschung in der Bundesrepublik Deutschland seit 1945. Beiträge zur Archäologie Nordwestdeutschlands und Mitteleuropas. Klaus Raddatz zum 65. Geburtstag am 19. November 1979. T. Krüger, ed. Hildesheim: Lax Verlag, S. 139-146. (Materialhefte zur Ur-und Frühgeschichte Niedersachsens, 16).

- Jankuhn H., 1986. Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikingerzeit. Neumünster: Wachholtz Verlag. 311 S.

- Kempke T., 1984. Starigard/Oldenburg. Hauptburg der Slawen in Wagrien, 2. Die Keramik des 8.-12. Jahrhunderts. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 140 S. (Offa-Bücher N. F., 53).

- Kempke T., 1991. Starigard/Oldenburg. Hauptburg der Slawen in Wagrien, 3. Die Waffen des 8.-13. Jahrhunderts. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 103 S. (Offa-Bücher N. F., 73).

- Kiefmann H.-M., 1978. Bosau. Untersuchung einer Siedlungskammer in Ostholstein, 3. Historischgeographische Untersuchungen zur älteren Kulturlandschaftsentwicklung. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 128 S. (Offa-Bücher N. F., 38).

- Kilger C., 1998. The Slavs Yesterday and Today. Different Perspectives on Slavic Ethnicity in German Archaeology. Current Swedish Archaeology, 6, pp. 99-114.

- Kossinna G., 1896. Die vorgeschichtliche Ausbreitung der Germanen in Deutschland. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, 6, S. 1-14.

- Kossinna G., 1911. Die Herkunft der Germanen. Zur Methode der Siedlungs-Archäologie. Würzburg: Kabitzsch Verlag. 30 S.

- Kossinna G., 1912. Die deutsche Vorgeschichte: eine hervorragend nationale Wissenschaft. Würzburg: Kabitzsch Verlag. 100 S. (Mannus-Bibliothek, 9).

- Kossinna G., 1927. Altgermanische Kulturhöhe. Eine Einführung in die deutsche Vor-und Frühgeschichte. München: Verlag J. F. Lehmann. 80 S.

- Kossinna G., 1932. Germanische Kultur im 1. Jahrtausend nach Christi, I. Leipzig: Curt Kabitzsch Verlag. 367 S. (Mannus-Bibliothek, 50).

- Leube A., 1995a. Germanische Völkerwanderungen und ihr archäologischer Fundniederschlag. Das 5. und 6. Jahrhundert östlich der Elbe. Ein Forschungsbericht (I). Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, vol. 36, no. 1, S. 3-84.

- Leube A., 1995b. Germanische Völkerwanderungen und ihr archäologischer Fundniederschlag. Slawisch-germanische Kontakte im nördlichen Elb-Oder-Gebiet. Ein Forschungsbericht (II). Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift, vol. 36, no. 2, S. 259-298.

- Leube A., 2010. Prähistorie zwischen Kaiserreich und wiedervereinigtem Deutschland. 100 Jahre Urund Frühgeschichte an der Berliner Universität unter den Linden. Bonn: Habelt Verlag. 258 S. (Studien zur Archäologie Europas, 10).

- Losert H., 1993. Die slawische Besiedlung Nordostbayerns aus archäologischer Sicht. Vorträge des 11. Niederbayerischen Archäologentags, Deggendorf, 1992, S. 207-270.

- Losert H., 2009. Moinvinidi, Radanzvinidi und Nabavinidi. Geschichte und Archäologie der Slawen in Bayern. Siedlungsstrukturen und Burgen im westslawischen Raum: Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 17. Jahrestagung des Mittel-und Ostdeutschen Verbandes zur Altertumsforschung in Halle an der Saale, 19. bis 21. März 2007. F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt, eds. Langenweissbach: Beier & Beran, S. 219-294. (Beiträge zur Ur-und Frühgeschichte Mitteleuropas, 52).

- Mahsarski D., 2011. Herbert Jankuhn (1905-1990). Ein deutscher Prähistoriker zwischen nationalsozialistischer Ideologie und wissenschaftlicher Objektivität. Rahden (Westfalen): Verlag Marie Leidorf. 381 S.

- Mahsarski D., Schöbel G., 2013. Archäologen im besetzten Osteuropa. Graben für Germanien. Archäologie unterm Hakenkreuz: Ausstellung im Focke-Museum, Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte vom 10. März bis 8. September 2013. Stuttgart: Theiss Verlag, S. 140-146.

- Müller-Wille M., 1998. Starigard/Oldenburg -Wolin -Novgorod. Besiedlung und Siedlungen im Umland slawischer Herrschaftszentren. Ein fachübergreifendes Forschungsprojekt. Struktur und Wandel im Früh-und Hochmittelalter. Eine Bestandsaufnahme aktueller Forschungen zur Germania Slavica. C. Lübke, ed. Stuttgart: Steiner Verlag, S. 187-198. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 5).

- Müller-Wille M., 2011. Zwischen Starigard/Oldenburg und Novgorod: Beiträge zur Archäologie westund ostslawischer Gebiete im frühen Mittelalter. Neumünster: Wachholtz Verlag. 312 S. (SSAO, 10).

- Novgorod.., 2001 -Novgorod. Das mittelalterliche Zentrum und sein Umland im Norden Rußlands. M. Müller-Wille, ed. Neumünster: Wachholtz Verlag. 399 S. (SSAO, 1).

- Reinerth H., 1938. Gustaf Kossinna als Vorkämpfer und Begründer der völkischen Vorgeschichtsforschung. Germanen-Erbe, 3, S. 354-362.

- Schneeweiß J., 2007. Die Rolle des Gewässersystems bei der slawischen Einwanderung am Beispiel des Werders bei Neubrandenburg. Ein Beitrag zur Kontinuitätsdiskussion. Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum: Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte des 5. Deutschen Archäologenkongresses in Frankfurt an der Oder, 4. bis 7. April 2005. F. Biermann, T. Kersting, eds. Langenweissbach: Beier & Beran, S. 19-28.

- Schneeweiß J., 2011. Sachsen, Franken, Slawen -zur Geschichte einer Grenzregion an der Elbe. Ein Vorbericht zu den Ausgrabungen des Göttinger Seminars für Ur-und Frühgeschichte am Höhbeck. Slawen an der Elbe. K.-H. Willroth, J. Schneeweiß, eds. Göttingen: Wachholtz Verlag, S. 57-102. (Göttinger Forschungen zur Ur-und Frühgeschichte, 1).

- Schuldt E., 1956. Die slawische Keramik in Mecklenburg. Berlin: Akademie-Verlag. 188 S. (SSVF, 5).

- Schuldt E., 1964. Slawische Töpferei in Mecklenburg. Schwerin: Museum für Ur-und Frühgeschichte. S. (Bildkataloge des Museums für Ur-Frühgeschichte Schwerin, 7).

- Schuldt E., 1965. Behren-Lübchin. Eine spätslawische Burganlage in Mecklenburg. Berlin: AkademieVerlag. 252 S. (SSVF, 19).

- Schuldt E., 1967. Die slawischen Burgen von Neu-Nieköhr/Walkendorf, Kreis Teterow. Schwerin: Museum für Ur-und Frühgeschichte. 75 S. (Beiträge zur Ur-und Frühgeschichte der Bezirke, Rostock, Schwerin und Neubrandenburg, 1).

- Schuldt E., 1981. Gross Raden. Die Keramik einer slawischen Siedlung des 9./10. Jahrhunderts. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften. 176 S. (Beiträge zur Ur-und Frühgeschichte der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg, 14).

- Schuldt E., 1985. Groß-Raden. Ein slawischer Tempelort des 9./10. Jahrhunderts in Mecklenburg. Berlin: Akademie-Verlag. 268 S. (SUF, 39).

- Schwarz E., 1960. Sprache und Siedlung in Nordostbayern. Erlanger Beiträge zur Sprach-und Kunstwissenschaft, 4. Nürnberg: Carl. 465 S.

- Schwarz K., 1975. Der frühmittelalterliche Landesausbau in Nordost-Bayern -archäologisch gesehen. Ausgrabungen in Deutschland. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 1, 2. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, S. 338-409.

- Schwarz K., 1977. Regensburg während des ersten Jahrtausends im Spiegel der Ausgrabungen im Niedermünster. Jahresberichte der Bayerischen Bodendenkmalpflege, 13/14 (1972/73), S. 7-98.

- Schwarz K., 1984. Frühmittelalterlicher Landesausbau im östlichen Franken zwischen Steigerwald, Frankenwald und Oberpfälzer Wald. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. S. (Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 5).

- Slawen.., 2013 -Slawen an der unteren Mittelelbe. Untersuchungen zur ländlichen Besiedlung, zum Burgenbau, zu Besiedlungsstrukturen und zum Landschaftswandel: Beiträge zum Kolloquium vom 7.-9. April 2010 in Frankfurt a. M. K.-H. Willroth, ed. Wiesbaden: Reichert-Verlag. 306 S. (Frühmittelalterliche Archäologie zwischen Ostsee und Mittelmeer, 4).

- Starigard/Oldenburg.., 1991 -Starigard/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein. M. Müller-Wille, ed. Neumünster: Wachholtz Verlag. 328 S.

- Steuer H., 1973. Probegrabungen auf germanischen und slawischen Siedlungen im Hannoverschen Wendland. Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, 42, S. 293-300.

- Steuer H., 1974. Probegrabungen auf slawischen und deutschen Siedlungs-und Burgplätzen im Hannoverschen Wendland (2). Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, 43, S. 181-190.

- Struve K. W., 1981. Die Burgen in Schleswig-Holstein, 1. Die slawischen Burgen. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag. 115 S. (Offa-Bücher N. F., 35).

- Udolph J., 1983. Gewässernamen der Ukraine und ihre Bedeutung für die Urheimat der Slaven. Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongreß in Kiev 1983. R. Olesch, ed. Köln; Wien, S. 579-595.

- Unverzagt W., 1958. Ausgrabungen in der Burg von Lebus/Oder während der Jahre 1941-1944. AF, 3, S. 119-126.

- Unverzagt W., Schuldt E., 1963. Teterow. Ein slawischer Burgwall in Mecklenburg. Berlin: AkademieVerlag. 246 S. (SSVF, 13).

- Wachter B., 1998. Die slawisch-deutsche Burg auf dem Weinberg in Hitzacker/Elbe: Bericht über die Grabungen von 1970-1975. Ein Beitrag zur Frühgeschichte des Hannoverschen Wendlands. Neumünster: Wachholtz Verlag. 300 S. (Göttinger Schriften zur Vor-und Frühgeschichte, 25).

- Wehner D., 2007. Der frühgeschichtliche Seehandelsplatz Wolin und sein Umland. Eine Studie zu Zentrum und Peripherie. Neumünster: Wachholtz Verlag. 258 S. (SSAO, 8).

- Willroth K.-H., 2011. «Germanen -Slawen -Deutsche..» -Eine unendliche Forschungsgeschichte. Interdisziplinäre Forschungen zum frühen und hohen Mittelalter im Hannoverschen Wendland. Slawen an der Elbe. K.-H. Willroth, J. Schneeweiß, eds. Göttingen: Wachholtz Verlag, S. 1-14. (Göttinger Forschungen zur Ur-und Frühgeschichte, 1).