Следы дахо-сарматского культурного наследия в Древнем Туране и Древней Руси

Автор: Сулейманов Р.Х.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу миграции дахов и сармат - двух родственных народностей из числа ранних кочевников Восточной Европы и Средней Азии - на юг и запад от территории, которая была их родиной. Автор ставит задачу проследить по археологическим комплексам и сооружениям, письменным и фольклорным материалам дахов и сармат пути их продвижения на протяжении многих веков до периода распространения ислама в Центральной Азии и христианства на Руси. Особое внимание уделяется погребальным сооружениям, храмам и крестообразным в плане культовым святыням мигрантов и их наследников. Подробно рассматривается крупная миграция дахов в конце III- начале II в. до н.э. из низовий Сырдарьи на юг, оказавшая большое влияние на этно- и культурогенез населения Средней Азии. Это движение было направлено на захват земель ослабленных наследников Александра. Отмечены признаки культуры дахов в градостроительстве и архитектуре, погребальном обряде, вооружении и др. на всей захваченной ими территории. Обсуждается миграция наследников дахов в лице носителей каунчинской и отрарской культур под флагом гуннов в ходе Великого переселения народов из бассейна Сырдарьи на юг. Носители каунчинской культуры двигаются в оазисы Самарканда и Кеши, отрарской культуры - в Бухарский оазис, джетыасарской культуры - в Каршинский оазис. Прослежено, что крест в планировке культовых сооружений превращается в восьмилепестковую розетку, но погребальный обряд не меняется (всюду отмечены остатки погребений и зола кострищ). Выявляются реликты скифо-сарматского наследия в культуре Древней Руси. Отмечено, что культовые сооружения, посвященные Перуну, представляли собой крестообразные или восьмилепестковые в плане валы и рвы, заполненные кострищами с остатками жертвоприношений животных, в их центре возвышался идол главы древнеславянского пантеона. Ранние капища Перуна в Киеве и Ходосовичах были крестовидные, более поздние (вдоль рек Збруч и Волхов) - восьмичастные. Сделан вывод о связи этих следов обрядов с культурой сармат и дахов, принявших участие в формировании народов Древней Руси и Турана.

Погребальные обряды, традиции, миграции, культы, археологические культуры, экология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146315

IDR: 145146315 | УДК: 903/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.3.060-074

Текст научной статьи Следы дахо-сарматского культурного наследия в Древнем Туране и Древней Руси

Согласно традиции Авесты и Шахнаме, земли оседлых ариев находились в бассейне южной Амударьи – верховья Вахш – Окс (Иран и Хорасан (от Хорс, Хор-шид – Солнце)), а земли склонных к кочеванию туров – в бассейне Сырдарьи – Танаис, верховья Як-сарт (Туран). На основе археологических материалов давно установлено, что Сырдарья была южной границей степей, а междуречье Амударьи и Сырдарьи – Согдиана – часто оказывалось зоной соперничества и взаимодействия культур земледельческих и кочевых народов Центральной Азии. Нечто подобное происходило в Восточной Европе и Южной Сибири, где южные предгорья и северные лесостепи средних широт разделял т.н. степной коридор.

Дельта Сырдарьи, ограниченная с северо-запада Аральским морем, – обширная аллювиальная равнина, окруженная полупустынной степью и песками Кызылкумов, – имела традиционные связи с Хорезмом, Поволжьем и степями Казахстана. Оседло-земледельческая урбанизированная культура населения нижней Сырдарьи формировалась в середине I тыс. до н.э. под влиянием урбанизации Хорезма и на основе культур кочевников, занимавшихся сезонным земледелием вдоль древних дельтовых протоков Сырдарьи.

В ходе миграций древних обществ происходит перенос всего комплекса этнических признаков, которые в новой экологической и этнокультурной среде в зависимости от конкретных условий могли прижиться или со временем исчезнуть под влиянием этногенетических процессов. О миграциях в древности мы знаем в основном по отрывочным сведениям, представленным в письменных источниках. Комплексный анализ погребальных и храмовых сооружений, а также следов культовых обрядов позволяет дополнить эту информацию и реконструировать обычаи и ритуалы тех или иных народов. В древности ритуалы и обряды были тесно связаны с мифологией и языком. В периоды оседания мигрантов, стабилизации этнических границ в пределах тех или иных экологических зон происходил обмен мифологическими сюжетами, религиозными идеями и лексикой. В материальной культуре шел обмен технологиями производства, сти- лями изобразительного искусства, типами оружия, монет и т.д. Сложение особого кочевого типа скотоводства привело к тому, что на обширных просторах степей Евразии ежегодные масштабные и длительные сезонные миграции стали образом жизни, при этом формирование локальных культур оседло-земледельческого населения периодически прерывалось с появлением новой волны кочевников.

Миграция дахов на юг Средней Азии

Крупная миграция дахов в конце III – начале II в. до н.э. из низовьев Сырдарьи оказала большое влияние на этно- и культурогенез населения Средней Азии. В различных письменных источниках об этом событии сохранились многочисленные, но очень краткие сведения. Кочевые народы степей были неоднородны, но обладали сходными археологическими комплексами. Греко-римские источники называют их саврома-тами, сирматами и сарматами, хотя изредка в числе кочевников упоминают дахов. Китайские источники знают страну Кангюй. В персидских источниках сообщается о дахах. Этот этноним в форме дайи встречается и в греко-римских источниках. Дахи и сарматы, передвижения которых прослеживаются по археологическим находкам, имели сходные материальную культуру, мифологию; во всяком случае бóльшая их часть говорила на близких диалектах восточно-иранской языковой группы.

Исследованиями Хорезмской археолого-этнографической экспедиции установлено, что после разгрома Кира армией кочевых племен и народов во главе с массагетами к середине I тыс. до н.э. в районе древних дельтовых протоков Сырдарьи сложились чирикрабатская и джетыасарская археологические культуры. После двух веков успешного развития чи-рикрабатская культура оказалась в состоянии кризиса. Дело в том, что движение тектонических плит в Туранской низменности вызвало серьезные изменения ландшафта – постоянно увеличивался гипсометрический уклон всего Восточного Приаралья с юга на север, в результате чего сокращались объемы поступления воды из среднего русла реки в юж- ные протоки древней дельты Сырдарьи. В III в. до н.э. река в своем нижнем течении прорывается в новое северное русло и впадает с северо-востока в Аральское море, что приводит к окончательному осушению территории распространения чирикрабатской культуры, сформировавшейся в V–IV вв. до н.э. Эту культуру Б.И. Вайнберг обоснованно считает принадлежащей упоминаемым в письменных источниках дахам [1999]. Особенности их культуры расмотрены в ряде работ Б.И. Вайнберг и Л.М. Левиной [Вайнберг, Левина, 1993; Вайнберг, 1999]. Дахи уходили с низовьев Сырдарьи – территории своей родины – постепенно по мере нарастания кризиса.

Дахи указаны в Фравардин – Яште Авесты вместе с арья, тура, саирима и саина [Вайнберг, 1999, с. 207]. Упоминание дахов и саирима в одном списке (неважно, сопоставлены ли вторые с савроматами или сарматами) является свидетельством того, что эти народности в это время представляли самостоятельные политические образования, хотя материальная культура их очень близка, а вооружение из погребений идентично. С IV в. до н.э. дахи известны как воины сначала войск Ахеменидов, а затем и Александра. Генетически дахи были связаны с савроматами и сарматами юга Приуралья. Река Урал – средневековый Яик, у Птолемея – Даик, это название связано с этнонимом дахов или даев. В IV–II вв. до н.э. дахи упоминаются в числе населения территорий, расположенных к югу от Амударьи, – Хорезма, Узбоя и Атрека, а также бассейна Зарафшана. Их археологический комплекс генетически связан с прохоровской культурой Южного Приуралья [Балахванцев, 2016].

Согласно греко-римским источникам, парны, входившие в объединение дахов, во главе с Арсаком и Ти-ридатом захватили Парфию. При Митридате Великом правители Парфии расширили свои границы до Месопотамии на юго-западе и теснили кушан на востоке, на севере им принадлежали земли до Туривы – Тараба и Казбиона – Каспи на юго-западных окраинах Согда. История Парфии – отдельная большая тема.

После того, как дахи покинули свою родину на рубеже III–II вв. до н.э., жизнь вдоль старых русел Ку-вандарьи, Инкардарьи, Жанадарьи замерла. Вдоль северной, новой нижней части реки началось освоение земель, но здесь не было поселений до II в. до н.э.

Древнейшим среди памятников чирикрабатской культуры является городище Чирикрабат на месте первой столицы носителей этой культуры, которая представлена руинами с погребальными сооружениями вождей V–IV вв. до н.э. Город опоясан овальной в плане оборонительной стеной. Вторым по времени является городище Бабиш-Молда. Это сооружение крепостного типа в виде монументального, квадратного в плане высокого замка, обнесенного по периметру оборонительной стеной с высокой неприступ- ной башней у входа, которая была связана с замком перекидным мостом. Б.И. Вайнберг датирует замок IV в. до н.э. и считает, что он был возведен как резиденция сатрапа после включения земель дахов в состав империи в каче стве союзников Ахемени-дов. Замок остался недостроенным, т.к. уже в конце IV в. до н.э. Хорезм, а с ним и дахи обрели независимость. Страна дахов, по которой протекали большие и малые протоки дельты Сырдарьи, была обжита и возделана, но в процессе упомянутой эндогенной экологической катастрофы она обезлюдела.

Дахи, как отмечалось, и ранее, с V–IV вв. до н.э., кочевали и ходили в походы по Средней Азии. Об этом свидетельствуют материалы многочисленных могильников подбойного и катакомбного типов, расположенных в среднем течении Сырдарьи, Зарафшана, а также в Кызылкумах. В Приаралье дахам предшествовали саки, родственные савроматам [Смирнов, Петренко, 1963, с. 5]. Практически все специалисты придерживаются мнения об общем происхождении дахов и сармат, единстве их материальной культуры. Дахи, покинувшие во II в. до н.э. низовья Сырдарьи, при всем сходстве со скифо-сарматским миром ранних кочевников имели 200-летний опыт оседлой земледельческо-скотоводческой и к тому же урбанизированной культуры, о чем свидетельствует 200-летняя история упомянутой чирикрабатской культуры. Последнее и окончательное передвижение дахов на юг и восток на рубеже III–II вв. до н.э. стало толчком миграции других кочевых народов, которая смела во II в. до н.э. последних греческих правителей – наследников Александра – и положила начало новым династиям автохтонного происхождения. Неслучайно именно в III в. до н.э. на пространствах к западу от Аральского моря и Урала начинается движение сармат.

На юге, как отмечалось, одна часть дахов вторглась в Парфию, другая часть, пройдя Согд и Бактрию и перевалив через Гиндукуш, оккупировала земли до долины Гильменда и среднего течения Инда, где в первые века до нашей эры были т.н. индо-скифские или индо-парфянские царства. В этих царствах чеканили свою серебряную монету, по которым известны имена таких их правителей, как Вонон, Мауес (Мах-ваш ?), Азес.

Римские письменные источники сообщают, что Бактрию у греков отняли асии, асианы или пасиа-ны, сакарауки или сакараулы. Следует полагать, это названия основных племенных объединений дахов. Чжань Цянь, который с дипломатическим визитом посетил да – юэчжей, расположившихся в верховьях Амударьи после вытеснения их гуннами и усунями из Восточного Туркестана, – называет страну, которую они недавно заняли, Даха. Предполагается, что тохарам греко-римской исторической традиции соответствуют юэчжи китайских источников.

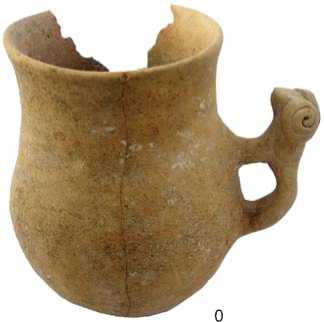

Таким образом, к I в. до н.э. в степной зоне Средней Азии складывается большая культурная общность, которая занимает территорию от низовьев Волги и Урала до нижнего и среднего течения Сырдарьи. На западе она граничит с землями греческих колоний; это отражено в греческих источниках о появлении сармат, которые на юге Средней Азии известны как дахи или дайи. Китайские источники называют их кангюй. Для населения перечисленных районов характерен единый археологический комплекс. С начала нашей эры маркирующим признаком этой культурной общности являются красноглиняные кружки с боковой ручкой в виде барашка с закрученными рожками [Подушкин, 2015].

Материальная и духовная культура населения Средней Азии в результате указанных масштабных миграций и этнокультурных процессов претерпевает глубокие изменения, которые получили отражение прежде всего в денежном хозяйстве этого обширного региона. Новые правители каждого отдельного владения, декларируя свой суверенитет, начинали чеканить монету от своего имени. Не все правители имели возможность выпускать полноценную серебряную монету, но они по мере возможности старались придерживаться весовых и номинальных стандартов греческой драхмы и халков. В большинстве владений, за исключением парфянской державы, монеты быстро теряют свои вес и качество; появляются посеребренные драхмы. По типологии монеты разнообразны, все медные являются подражанием греческим монетам разных типов. Новым было то, что на монетах появляются родовые тамги правителей, а на реверсах – изображение обожествленного предка, зачастую верхом на коне. Это уже несомненные признаки символики власти кочевников.

Первоначально дахи в лице своих воинственных родов, склонных к кочевничеству, оккупировали обширные раздробленные территории наследников империи, но со временем, когда последняя волна мигрантов покинула освоенные их предками земли в среднем течении Сырдарьи, они начали заселять их. Это был исход с родины и тех общин дахов, которые уже давно вели оседлый образ жизни на базе комплексного скотоводческо-земледельческого хозяйства. Они двигались вверх по течению Сырдарьи по правобережью, которое частично орошалось мелкими речушками, сбегавшими с южных склонов Каратауского хребта. В процессе медленной миграции эти общины дахов начинают осваивать земли, пригодные для земледелия. Позже часть их уходит в Семиречье, на что указывают обнаруженные здесь керамические комплексы первой половины I тыс. до н.э. В результате в бассейне среднего течения Сырдарьи во II в. до н.э. складываются две новые этнокультурные общности, представленные отрар-каратауской и каунчинской археологи- ческими культурами, которые давно и в достаточной мере изучены. Осевшие здесь группы дахов распространили на правобережье Сырдарьи свою самобытную раннегородскую культуру. Во II–I вв. до н.э. здесь формируются основы таких городов и городков, как Сыгнак, Сауран, Ясси (Туркестан), Отрар, Чимкент, Ташкент, Тараз и расположенных пунктиром между ними укрепленных поселений. Материалы многолетних раскопок, проводившихся в Ташкенте, Чимкенте и Таразе, подтвердили их более чем 2-тысячелетний возраст.

Эти передвижения в корне отличаются от предшествующего перемещения кочевых дахов, соответствовавшего традиционной модели миграции кочевников, когда они сплачиваются и благодаря своей мобильности и военному превосходству, несмотря на малочисленность, захватывают состоятельные, но беззащитные земледельческие районы с целью получения дани. В этом случае дахи выступают как оккупанты, их аристократия в роли новых хозяев вселяется в городские центры занятых территорий.

Везде, где появлялись дахи, имеются признаки их культуры. Они обнаруживаются в градостроительстве и архитектуре, в погребальном обряде и вооружении, в искусстве и религиозных традициях. При этом особенности облика материальной культуры дахов сохраняют черты, присущие не только прохоров-ской, но и сарматской культуре Восточной Европы. Это подчеркивается исследователями курганных могильников в долине Сырдарьи, Зарафшана и на правобережье Амударьи [Ягодин, 1982; Подушкин, 2015]. Сарматские кружки с ручкой в виде барашка типичны и для каунчинской культуры Ташкентского оазиса I– IV вв. н.э. (рис. 1).

Сложение чирикрабатской и прохоровской культур происходило, по моему мнению, не только синхронно, но и сингенетично, носители обеих археологических

Рис. 1. Кружка с ручкой в виде барашка. II–III вв. Янгиюль .

5 cм

культур составили объединение дахов. Как было отмечено, в III в. до н.э. все дахи в связи иссушением их оазиса в дельте Сырдарьи приходят в движение, часть их проникает на территорию савромат. Вероятно, после слияния с пришельцами последние стали называться сарматами.

Влияние дахов на градостроительство и культуру Согда проявилось и в Нахшабе в низовьях Кашка-дарьи. Здесь во II в. до н.э. в 10 км к югу от столичного города – городище Еркурган – возводится новый грандиозный укрепленный город крепостного типа Калаи Захаки Морон – Крепость Змеиного Захака (Дахака). Это был колоссальных размеров квадратный в плане замок со 100-метровыми сторонами, высотой более 15 м; его окружали три ряда стен: размеры первого сооружения 210 × 210 м, второго 400 × 400 м, третьего 1 500 × 1 500 м (его стены не сохранились). Уцелели стены высотой до 8 м и шириной у о снования до 10 м. Ранее подобных сооружений не было ни в Со-где, ни в Бактрии. Калаи Захаки Морон повторяет все особенности укрепления Бабиш-Молда – недостроенной резиденции IV в. до н.э. сатрапа дахов Приаралья в низовьях Сырдарьи, у него гипертрофированно увеличенные размеры и втрое больше стен. Сам замок и второй ряд стен Калаи Захаки Морон на южном фасе имеют массивные выступы, похожие на предвратный донжон Бабиш-Молды. Можно предположить, что именно этот город-крепость дахов являлся средоточием суверенитета новых хозяев страны. Само имя За-хака или Дахака указывает на его связь с этнонимом Даха. Судя по грандиозным масштабам Калаи Захаки Морон, власть владельцев новой резиденции дахов в Нахшабе простиралась далеко за пределы собственно Нахшаба и Согда. Прежней эллинизированной столице Нахшаба (городище Еркурган) отводилась, видимо, роль торгово-ремесленного центра оазиса. Важно отметить, что на территории городища до ее освоения современным г. Карши находилось поселение Кат, старожилы помнили об этом еще во второй половине XX в. Кат – традиционный топоним городов и укреплений Восточного Приаралья, в т.ч. название столичного города и раннесредневекового Хорезма; скорее всего, слово связано с языком дахов.

К этому времени относится возведение таких крупных древних городов Ферганской долины, как Ахсикет и др.

В Древнем Нахшабе (Каршинский оазис) помимо крепостного центра Калаи Захаки Морон за стенами городища Еркурган была построена монументальная зороастрийская дахма. Город окружили второй внешней стеной с полукруглыми фланкирующими башнями. Дахму, которая оказалась внутри городской стены, замуровали.

Город Самарканд при дахах переживал не лучшие времена, в это время было обжито менее поло- вины его площади. Небольшие укрепленные городки с цитаделями строятся в Самаркандском, Бухарском и Кешском оазисах (Пайкент, Варахша, Дабусия, Китаб и др.), а также в Ферганской долине и на юге Казахстана.

В II–I вв. до н.э. на вновь освоенных дахами землях возводятся храмовые сооружения неизвестных здесь ранее типов: в плане в виде массивного креста, с помещениями внутри, снаружи обнесены округлой или квадратной в плане стеной.

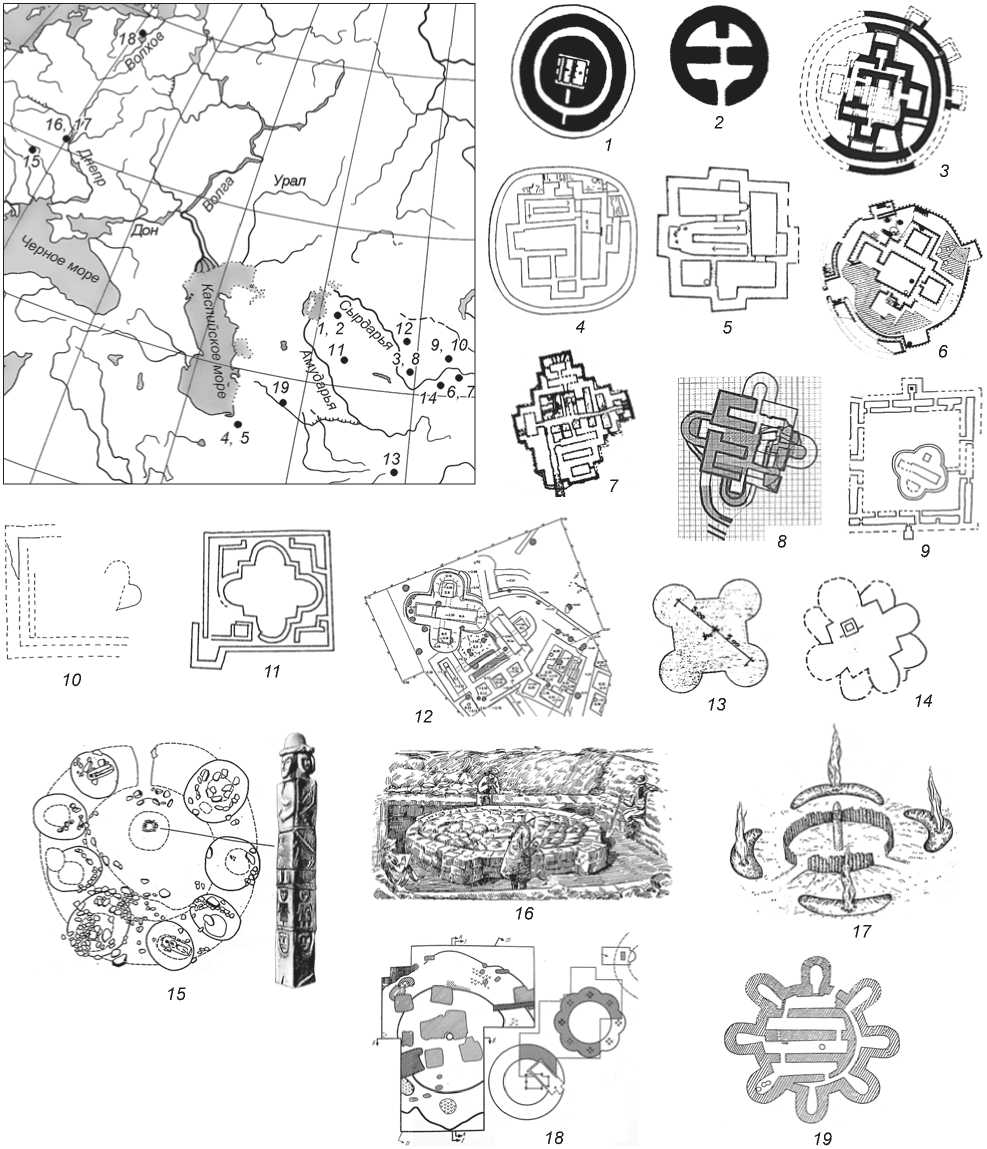

Классическим образцом подобного культового сооружения является самый древний храмовый комплекс II в. до н.э. в Ташкенте Шаштепа. Аналогичную планировку имеют сооружения того же периода Арктепа и Биловуртепа в Ферганской долине, а также раннепарфянские Шахрикумис VII и Шах-рикумис XIII в Северо-Восточном Иране. Все они несут следы культово-мемориальных обрядов, которые во сходят к таковым Во сточного Приаралья и погребальным ритуалам сармат. Раннескифские мавзолеи на могильнике Северного Тагискена и чи-рикрабатской культуры в низовьях Сырдарьи в планировке сочетали различные комбинации креста, круга и квадрата. Однако за пределами своей родины дахи продолжают воспроизводить лишь одну модель планировки своих мемориальных сооружений – в виде креста, обнесенного круглой или квадратной в плане стеной (рис. 2).

В начале I тыс. н.э. в фарсахе выше по течению р. Салар на месте городища Мингурюк (территория Ташкента) возводится культовое сооружение крестообразной планировки с четырьмя башнями. Башни не прямоугольные, как на зданиях Шаштепа, а полукруглые; благодаря им сооружение в плане имеет вид четырехлепестковой розетки [Филанович, 2010, с. 131 и сл.]. В переходный период от древности к раннему Средневековью эта модель культового сооружения широко распространится в Средней Азии. М.И. Филанович, ссылаясь на Г.В. Григорьева и А.И. Тереножкина, открывших каунчинскую культуру, отмечает, что керамика этапа каунчи 2 (I–II вв.) с кружками, имеющими ручки в виде рогатого барашка, сходна с керамикой сармат. Каунчи 3, или джунская культура, относится уже ко времени движения гуннов (III–V вв.), а керамика каунчи 1 находит аналогии с таковой чирикрабатской культуры [Филанович, 1983, с. 112].

Открытие С.П. Толстовым в центре городища Чи-рикрабат погребения облаченного в стальной ламинарный панцирь вождя, с которым связано начало полуоседлой раннегородской культуры и государственности дахов в низовьях Сырдарьи, сделало возможным определить истоки формирования знаменитой конницы катафрактариев Центральной Азии. Четко увязать этот аристократический тип воинов

Рис. 2. Карта языческих культово-мемориальных памятников Древнего Турана и Древней Руси.

1 – мавзолеи могильника Северный Тагискент, X–VIII до н.э. (по: [Итина, Яблонский, 2001]); 2 – мавзолеи чирикрабатской культуры, V–III вв. до н.э. (по: [Вайнберг, Левина, 1993]); 3 – Шаштепа, II в. до н.э. – IV в. н.э. (по: [Филанович, 2010]); 4 , 5 – Шахри Кумис, II в. до н.э. – II в. н.э. (по: [Филанович, 2010]); 6 – Биловуртепе, I–III вв. (по: [Заднепровский, 1985]); 7 – Арк-тепе, I–III вв. (по: [Горбунова, 1994]); 8 – Мингурюк, I–IV вв. (по: [Филанович, 2010]); 9 – Кзыл-Кайнар-тюбе, I–IV вв. (по: [Мерщиев, 1970]); 10 – Чоль-тюбе, I–IV вв. (по: [Мерщиев, 1970]); 11 – Сеталак I, III–VI вв. (по: [Сулейманов, Мухамеджанов, Ураков, 1983]; 12 – Культобе, I–IV вв. (по: [Смагулов, Ержигитова, 2013]); 13 – Хайр Хане, V–VI вв. (по: [Hachkin, Carl, 1936]); 14 – Тепе-5, III–VI вв. (по: [Горбунова, 1985]); 15 – святилище Перуна на г. Богит близ Збруча, начало нашей эры – IX в. (по: [Рыбаков, 1987; Иванов, Топоров, 1982]); 16 – капище Перуна в Киеве, VIII–X вв. (по: [Седов, 1982]); 17 – святилище Ходосовичи, X–XI вв. (по: [Седов, 1982]); 18 – святилище Перуна в Новгороде, IX–X вв. (по: [Седов, 1982]); 19 – восьмибашенное строение Гарры-Кяриз I, VII–VI вв. до н.э. (по: [Пилипко, 1984]).

с дахами, сарматами, а также с воинством Кангюя и Парфии позволяют иконографические материалы. Имеются в виду изображения воинов-катафрактариев на поясной пряжке из Орлатского курганного погребения рубежа эр, которые фактически являются документальной иллюстрацией повествования Плутарха о закованных в железный панцирь катафрактариях парфянского предводителя Сурены, разбившего римскую армию Красса. Однако показанные на пластинах Орлата кони не защищены панцирем, т.к. на обширных просторах Средней Азии в этом не было надобности. При мелких стычках степняков между собой важнее была мобильность и скорость. Панцири и комплекс оружия, подобные переданным на орлатской пряжке, представлены и на монетах индо-скифских правителей, римских барельефах и немногочисленных находках иконографического характера из самой Парфии. Позже воинский панцирь этого типа будут изображать на монетах правителей Кушан, а в Согде и Восточном Туркестане – и в раннесредневековой живописи.

В керамическом производстве в оазисах Средней Азии с влиянием дахов – сармат связаны появление больших сферических фляг, уплощенных по бокам, в Согде и Бактрии – колоколовидных бокалов и некоторые специфические черты гончарства самих дахов, известные по материалам чирикрабатской культуры. Украшение горшков и кувшинов потеками коричневого ангоба – особенно сть гончарства дахов.

Немногочисленные образцы живописи и скульптуры из храмов Средней Азии первых веков до нашей эры – начала нашей эры, а также сюжеты торевтики из знаменитых погребений Тилля-тепе I в. до н.э. в Северном Афганистане свидетельствуют о распространении культа женских божеств племен дахо-сар-матского круга. Традиционно высокое положение женщины и матери, безусловно, было наследием более ранних савромат, у которых греческие источники отмечали гинекократию. Савроматы сыграли свою роль в сложении культуры как сармат, так и дахов.

Историю женских божеств в Центральной Азии стоит рассмотреть отдельно. В древних земледельческих обществах в связи с развитием экономики, накоплением богатства и милитаризацией образа жизни с энеолита формировался патриархат. В степной зоне этот процесс протекал медленнее – в кочевых обществах слишком высока была роль женщины, мужчины бóльшую часть года пасли скот в необъятных степях или участвовали в продолжительных походах в чужие земли. В Центральной Азии, в районах Северного Прикаспия и Приаралья, бассейне Сырдарьи, Семиречье, предгорьях Восточного Туркестана в комплексных скотоводческо-земледельческих обществах роль женщины и ее культ сохранялись очень долго.

Известно, что зороастризму соответствует патриархальный пантеон, в нем всего два женских персонажа – богиня воды и плодородия Ардвисура Анахита и богиня земли Спента Армаити. Главным в пантеоне является мужское божество Ахура Мазда. В этом отношении пантеон зороастризма не отличался от греческого и римского, во главе которых стояли соответственно Зевс и Юпитер. После захвата ранними кочевниками всего наследия Ахеменидов и Александра в первые века до нашей эры на культовые пьедесталы возвращаются женские божества. В городских храмах Хорезма и Бактрии, в Парфии и на юге Со-гда появляются скульптурные изображения женских божеств. Письменные источники сообщают о храме Кибелы в Самарканде. Образы азиатских богинь передаются в традициях эллинистического искусства. Происходит слияние азиатских богинь с греческими образами. Но о том, что эти божества имели местное происхождение, свидетельствует фраза Клемента Александрийского: в Бактрах стояла фигура Афродиты Та-наис, т.е. богини р. Сырдарьи [Тревер, 1940, с. 21].

Существенным отличием Афродиты от зоро-астрийской Анахиты были ее спутники – представители водной стихии: рыбы, драконы, змеи, лягушки. В зороастрийском бестиарии эти существа считались нечистью из мира зла, но в большинстве мифов народов древности они являлись спутниками акватических женских божеств. Ранее мы подробно рассмотрели образ женского божества, воплощенного в скульптуре богини, которая находилась в храме Еркурга-на – античной столицы Южного Согда – вместе с металлической фигуркой змеи и выточенным из агата изображением лягушки. Там же на территории квартала керамистов был обнаружен оттиск печати правителя страны: властелин изображен восседающим на драконе с плетью в руке, а напротив него – фигура богини, протягивающей ему кубок (рис. 3). Это была классическая сцена инвеституры, характерная для прокламативного искусства Древнего Востока и Скифии. Возможно, что в оазисы бассейна Амударьи образ женского божества был привнесен дахо-сармат-скими народами, сокрушившими власть наследников Александра [Сулейманов, 2000, с. 274].

Следует остановиться и на образе дракона – Аждара. Согласно заключению А.Д.Х. Бивара, Аждар или Ажи Дахака Авесты означает Дракон дахов [Данда-маев, 1991]. Мифологический Ажи, славянский Ясси и Ящер, индийский Ахи связаны с водной стихией. У дахов это образ священного осетра – крупнейшего хищника Арало-Каспийского бассейна. Можно предположить, что Астрахань – Аштархан на севере Каспия и Астрабад на юге были местами поклонения этой рыбе с первобытных времен. На золотой бляхе, которую нашли в одном из женских погребений, сопровождавших захоронение правителя на Тилля-тепе

Рис. 3. Булла с изображением сцены инвеституры правителя. III в. Еркурган [Сулейманов, 2000].

в Северном Афганистане, изображена богиня воды, держащая в каждой руке по одному крупному осетру (рис. 4). У дахов осетр считался спутником Великой богини водной стихии, дающей жизнь. На удаленных от моря территориях дахов осетр превратился в мифического дракона – аждара. В Шахрисабзе до XX в. существовал культ могилы святого Малика Аждара или Аштара. По мнению Н.С. Нюберга, Анахита первоначально могла быть речной нимфой саков Сырдарьи [Nyberg, 1938, S. 261].

Следует отметить, что тема дракона, мифического змея, обитателя трех стихий популярна в мифологии всех народов мира. У этих образов разный генезис. В Средней Азии это изначально была рыба. Наиболее ранние изображения аждара, известные по торевтике Тилля-тепе, сохраняют все анатомические особенности рыбы.

Миграции потомков дахов под эгидой гуннов, кидаритов, эфталитов

Вторая крупная миграция из бассейна Сырдарьи на юг происходила в IV в. В ней участвовали далекие потомки дахов – но сителей каунчинской и отрар-ка-ратауской культур, сдвинутые с насиженных мест в результате движения хионитов, на которое наложились вторжения кидаритов из Восточного Туркестана, а позже – эфталитов с Алтая. Этноним даха в источниках этого времени полностью исчезает.

Л.Н. Гумилев, рассматривая причины Великого переселения народов, приходит к обоснованному выводу о том, что толчком была вековая засуха, охватившая в III в. средние широты евразийского континента. В данный период претерпевают кризис все древние государства. Первой в начале III в. рушится Парфянская держава. В IV в. Римская империя, ослабленная внутренними противоречиями, делится на две части

Рис. 4. Бляшка с изображением богини воды. I в. до н.э. Тилля-тепе [Sarianidi, 1985].

с последующей деградацией западной. На территориях Индии и Китая исчезают Кушанская и Ханьская державы. Но особенно тяжело приходится степным кочевникам: отсутствие травянистой растительности приводит к массовому падежу скота и повсеместному голоду среди гуннов, господствовавших в это время вдоль всего степного пояса от Монголии до низовий Дуная. Все население степной зоны вынуждено мигрировать на юг в районы традиционного земледелия. Китайские, индийские, согдийские, иранские, римские письменные источники сообщают о вторжениях гуннов.

Засуха заставила мигрировать вме сте с гуннами и бóльшую субстратную часть других степных (в т.ч. оседлых) скотоводческо-земледельческих народов.

Аммиан Марцеллин отмечает, что против римлян в войске Сасанидов воюют их союзники гунны или хиониты. Последние белы телом, проявляют высокую культуру и соблюдают закон не хуже ромеев. Все это отличало их от остальных гуннов. Возможно, хиони-ты были потомками древнего населения территорий в среднем течении Сырдарьи, которое оказалось вовлеченным в общее движение мигрантов под флагом гуннов. То есть это могли быть носители каунчинской и отрар-каратауской культур – потомки древних дахов. Описанный Марцеллином обряд погребения погибшего сына предводителя хионитов сопровождается зажженим огня, как у сармат и дахов.

Археологические материалы, прежде всего массовые комплексы керамики, свидетельствуют о влиянии гончарных традиций, характерных для каунчинской и отрар-каратауской археологических культур средней Сырдарьи, на керамическое производство Согда, Хорезма, Мерва и Бактрии. С IV в. из типологии посуды оазисов в бассейнах Зарафшана и Кашкадарьи исчезают колоколовидные бокалы, их место занимают типичные для гончарства III–VI вв. широкие чаши с вертикальным бортиком. В Самаркандском и Шахрисабзском оазисах появляются сферические кружки с петлевидной ручкой. Более ранние их прототипы опять же можно найти среди керамических предметов с нижней и средней Сырдарьи. Однако если здесь ручки кружек выполнены в форме барашка, то на изделиях из Согда голова животного превращена в небольшую налепную пуговку на верхней части петлевидной ручки. Широко распространяется домашнее производство грубой лепной кухонной посуды – котлов, горшков, жаровен и т.п. В материальной культуре Нахшаба (Древний Нахшаб) также прослеживается сильное влияние джетыасарской культуры низовьев Сырдарьи. В данный период бóльшая часть носителей указанной культуры переселилась в низовья Кашка-дарьи и к границам Хорезма.

Именно с этим временем связано прекращение жизни на древнем урбанизированном поселении Шаштепа, расположенном в юго-западной части современного Ташкента, вдоль древнего русла Салара. Прерывается жизнь и на Мингурюке.

В результате миграции хионитов вместе с преобладающей частью земледельческо-скотоводческого населения средней и нижней Сырдарьи на юг на вновь занятых территориях, преимущественно в периферийных зонах оазисов, появляются возведенные пришлым населением характерные мелкие и сильно укрепленные замки. Мигранты сохраняют не только традиционные черты своей материальной культуры, но и свою идеологическую жизнь с ритуалами и реквизитом; они строят свои храмы в соответствии со священными прототипами, оставшимися на родине. Эти храмы в той или иной степени соответствуют модели храма на Мингурюке. К нему очень близок по времени и структуре храм Сеталак I на западной окраине Бухарского оазиса, раскопанный мною в 1970-е гг. Сначала здесь построили квадратное в плане храмовое сооружение (позже его замуровали) и к нему, по образцу храма на Мингурюке, с четырех сторон пристроили монолитные полуовальные башни [Сулейманов, Муха-меджанов, Ураков, 1983]. Аналогичные монолитные храмовые сооружения строятся в Семиречье близ Тараза. Это комплексы Чоль-тюбе и Кзыл-Кайнар-тюбе. В первом имеются два небольших помещения без входов, во втором – узкое коридорообразное помещение, в котором захоронен воин с вооружением гуннского образца [Мерщиев, 1970]. В Ферганской долине образцом аналогичного сооружения является храм Тепе-5 близ Керкидонского водохранилища (см. рис. 2). Он возведен в виде монолита с небольшим глухим помещением в центре [Горбунова, 1972]. В ходе последующей капитальной перестройки между четырьмя полукруглыми башнями были возведены еще четыре аналогичные башни, в результате сооружение в плане обрело вид восьмилепестковой розетки (см. рис. 2).

В последние годы подобное крестообразное культовое сооружение было раскопано Е. Смагуловым в центре г. Туркестана – Древнем Ясси. Оно датируется III–IV вв. по монете Хувишки, хотя монета могла попасть туда и позже. Сооружение неоднократно пере страивало сь и расширялось. Еще в 1936 г. были опубликованы фото обнаруженных близ Кабула остатков небольшого монолитного, крестообразного в плане башенного сооружения, которое относится к комплексу храма Солнца – Хайр Хане – V–VI вв. Но здесь крест иной конструкции – его представляют четыре башни по углам квадрата [Hachkin, Carl, 1936, pl. I]. Показательно, что современный топоним Хайр Хане переводится как Дом жертвоприношений (см. рис. 2).

Отметим, что раннесредневековые археологические комплексы Согда, Ферганы и Семиречья сохраняют, особенно в гончарном деле, свои особенности технологии и типологии, сложившиеся в IV–V вв., вплоть до эпохи ислама.

Скульптурные и живописные изображения женских божеств в городских храмах Нахшаба на городище Еркурган, Пенджикента, Шахристана и Дил-берджина указывают на то, что и в IV–VII вв. эти божества остаются до распространения ислама основными посредницами между небом и землей.

Реликты скифо-сарматского наследия в культуре Древней Руси

Из Северного Прикаспия и Приаралья на запад мигрируют сарматы. Римские источники сообщают об их войнах с даками Децибала во II в. до н.э. На колонне Траяна изображена кавалерия даков со знаменем в виде рыбодракона с разинутой пастью. На сходство дахов Приаралья и даков Западного Причерноморья обращал внимание С.П. Толстов [1948, с. 186]. Не исключено, что какая-то часть дахов, покинув родину – низовья Сырдарьи, вместе с сарматами ушла далеко на запад и создала свое владение на границах с Римской империей.

В греко-римских источниках наиболее часто упоминаются сарматы. Во II в. до н.э. они – полноценные хозяева Северного Причерноморья – покоряют скифское царство на Крымском п-ове. По мнению

Б.А. Рыбакова, праславяне – скифы – пахари Геродота контактировали с сарматами с рубежа эр в районах Северного Причерноморья [1987, с. 219–220]. Известно, что древние славяне и сарматы вместе с готами участвовали в формировании черняховской культуры Восточной Европы, а носители черняховской культуры после миграции гуннов на запад – в сложении восточно-славянской группы племен. Святилища черняховской культуры тоже имели вид квадратных площадок с идолами, на них разводили костры [Винокур, 1972, 1983].

В позднесарматское время – III–IV вв. – в результате продвижения гуннов на запад в сарматских погребениях появляются костяки с кольцевой деформацией черепа. Важно отметить, что могильники сармат распространяются на север в междуречья Волги, Хопра и Дона. В районах лесостепи и верховьях Волги и Дона сарматы смешиваются с венетами и принимают участие в сложении групп восточных славян [Берестнев, Медведев, 2015]. Эти наблюдения имеют принципиальное значение для понимания генезиса особенностей язычества Древней Руси.

Известно, что после крещения Руси в X в. древние капища и святилища славян были разрушены. Сообщения письменных источников о разрушении капищ Перуна в Киеве и Новгороде, а также идола на р. Збруч подтверждены археологическими исследованиями (см. рис. 2). Установлено, что всех идолов сбросили в реки. В Киеве и Новгороде идолы Перуна были деревянные. На святилище Збруча стояло четырехликое каменное изваяние, высеченное из местного известняка [Русанова, Тимощук, 1986].

Для нашей темы важно рассмотреть устройство таких святилищ с фигурой идола в центре. Это были круглые в плане возвышения, по периметру которых располагались восемь круглых обвалованных углублений. На Збруче и Перыни близ Новгорода сооружения в плане имели вид симметричной восьмилепестковой розетки. Аналогичные в плане раннесредневековым культовым сооружениям Ферганской долины и сопо ставимые с ними по размерам, все они датируются ранним Средневековьем. Однако в Ферганской долине такие святыни представляли собой монолитное глинобитное строение. На святилищах Збруча и Перыни холм с идолом окружали восемь ям, в которых возжигался огонь и совершались жертвоприношения животных. Это был традиционный ритуал жертвоприношений, уходящий корнями в общеиндоевропейскую архаику. Идентичные по содержанию зольники зафиксированы на всех перечисленных выше крестовидных сооружениях Средней Азии. Как на перечисленных памятниках Средней Азии, на святилищах Древней Руси встречаются о станки людей, захороненных в ямах вокруг идола. Авторы раскопок славянской святыни на Збру- че считают их человеческими жертвоприношениями [Там же]. Ранние христианские авторы Древней Руси, указывая на проведение обрядов принесения в жертву людей, обвиняли в этом язычников [Там же]. В выше перечисленных крестовидных в плане сооружениях Средней Азии тоже имеются захоронения людей. Например, около входа в сооружение V–VI вв. на Сеталаке в Бухарском оазисе в большом зольнике под глиняной насыпью были уложены в анатомическом порядке кости человека средних лет. В Казахстане близ г. Тараз в сплошной глинобитной кладке крестообразного сооружения Кзыл-Кайнар-Тюбе (см. рис. 2) находилась небольшая прямоугольная камера, в которой был захоронен воин с вооружением V–VI вв. В интерьерах крестообразных сооружений Шаштепа в Ташкенте и Шахрику-мис в Северо-Восточном Иране обнаружены захоронения черепов людей с признаками воздействия огня. Черепа принадлежали жрецам или почитаемых людям, жизнь которых, вероятно, была связана с этими святынями. Дело в том, что древнейшие прототипы интересующих нас сооружений представлены в низовьях Сырдарьи скифскими мавзолеями Северного Тагискена X–VIII вв. до н.э. и глинобитными мавзолеями чирикрабатской культуры V–III вв. до н.э. На планах всех этих сооружений мы видим одну и ту же композицию – сочетание круга, квадрата и креста – символов неба, земли и солнца (см. рис. 2). Данные мемориальные культовые сооружения отражают развитие погребальных практик – переход от кремации на Северном Тагискене к ингумации в Чирикра-бате с ритуальным сжиганием мавзолея. Может быть, ритуальные погребения на святилищах Древней Руси тоже представляют собой погребения жрецов древнеславянских культов, а их погребальный обряд свидетельствует о переходе от архаической индоевропейской кремации к ингумации, но в сопровождении древнего обряда зажжения огня. Известно, что следы огня имеются во всех сарматских погребениях. Сообщения ранних христиан могут оказаться клеветой на язычников, как и многие нелепые обвинения со стороны ранних мусульман в адрес населения Со-гда, которое придерживалось своей старой религии.

Что касается восьмичастного строения внешней периферии двух упомянутых святынь Древней Руси и раннесредневекового сооружения в Ферганской долине, то, возможно, это было воплощение закономерного развития идеи симметрии креста. Переход от четырехлепесткового плана к восьмилепестковому получил отражение в культовом сооружении в Ферганской долине. У данного крестовидного строения торчащие между четырьмя полукруглыми башнями углы центрального квадратного сооружения были превращены в полукруглые башни, в результате получилась монолитная восьмилепестко- вая в плане культовая башня или высокая площадка (см. рис. 2). Это мое предположение. Возможно, этими же путями шла эволюция древнеславянских святынь, изначально представленных круглыми и квадратными возвышенными площадками, на которых стояли идолы и горели костры. В Древней Руси были капища и святилища в виде крестовин. Раскопанное В.В. Хвойко в Киеве центральное сооружение капища Перуна, имевшее в плане вид овала, наложенного на крест, было возведено из каменных блоков в VIII в. На крестовидном в плане святилище X в. в Ходосовичах вокруг возвышенной центральной площадки, на которой стоял идол Перуна, по четырем сторонам света были вырыты полукруглые ямы, в которых разводили костры – в них бросали кости и другие отходы коллективных трапез в честь божества [Седов, 1982, с. 286–287]. О том, что восьмилепестковые в плане сооружения тоже имели свою историю, свидетельствует восьмибашенное сооружение VII–VI вв. до н.э. Гарры-Кяриз I в Туркменистане (см. рис. 2). Его назначение вызывает вопросы [Пи-липко, 1984]. Изве стно, что восьмилучевая звезда или восьмилепестковый цветок был символом Великой акватической богини – богини любви и деторождения. Ее планета Венера (Афродита, Чольпан, Зухра) появляется в течение 8 мес. как вечерняя звезда и 8 мес. – как утренняя. Это было известно с эпохи первобытности.

Все перечисленные святилища возводились, как правило, на берегах рек. Сохранились обрывки преданий о комплексе речных боже ств, главными среди которых были архаическая речная Нимфа и ее два спутника, в т.ч. речной дракон или священная рыба. Наиболее известным повествованием на эту тему на Руси является новгородская былина о Садко. Предания о Садко, записанные от различных сказителей, не совпадают в деталях, но имеют общие сюжет, фабулу и персонажи. В наиболее раннем дохристианском варианте былины события разворачиваются вокруг трех основных персонажей – Садко, Девы Белорыбицы и Царя морского. В более поздних версиях в сюжете появляется христианский святой, руководящий поведением Садко. Женский персонаж представляют два образа – мать Дева Белорыбица и дочь Чарнава, отождествленная с р. Чернавой, которая впадает в священное оз. Ильмень. Согласно этой наиболее распространенной версии, Садко – одинокий пришелец, популярный гусляр, он играет на гуслях, ублажая морского царя. Заручившись поддержкой этого царя, Садко заключает с купцами Новгорода пари, что может выловить Рыбку Золотое Перо и стать богаче их. Морской царь не подвел, и Садко, выловив рыбку, быстро разбогател. Морской царь за это требует платы. Садко опускается на дно морское и завораживает всех своей игрой на гуслях. Сам морской царь пускается в такой пляс, что на море поднимается ураган и волны топят все суда. Только появление перед Садко св. Миколы Угодника, который требует порвать струны гуслей, спасает всех. Опять воцаряются мир и покой на море. Довольный морской царь предлагает Садко породниться. На смотринах из сотен девушек подводного царства Садко по совету Девы Белорыбицы выбирает Чарнаву – дочь самого царя. Молодожены чудесным образом возвращаются в Новгород. По другой версии былины, молодожены на кораблях, подаренных морским царем, уплывают в Хвалынское море (Каспий); это намек на то, что по происхождению Садко был связан со страной сармат.

Данная новгородская былина сохранила древнейшую и, по сути, матриархальную мифологему о браке го стя с автохтонной девой. Такова легенда о происхождении скифов от Геракла, женившегося на змееногой деве, дочери р. Борисфен. Согласно Шахнаме, Рустам – герой сако – согдийского эпоса – женится на Тахмине, сам он по матери внук дракона Захака (Дахак), язычник, не знавший учения За-ратуштры.

В Хорезме, где со II в. правила династия выходцев из дахо-сарматской среды, до наших дней сохранилась легенда о Матушке Анбар (Анбар эна). Она была покровительницей материнства и рождения жизни. По легенде, ее сын Султен Хуби или Юби – Султан вод (об, ов – «вода») – в результате конфликта со своим отцом ушел жить под воды Амударьи, где и сегодня спасает тонущих и пасет стаи рыб. Легенда гласит, что Анбар эна по сей день ищет своего сына. Вплоть до XX в. ей поклонялись каючники и рыбаки Амударьи, носовая часть их судов была украшена вырезанной из дерева фигурой Матушки Анбар [Снесарев, 1969, с. 232 и сл.]. Кстати, в недавно размещенном в интернете ролике Азовского музея «Сокровища сарматов» сообщается о керамическом сосуде с изображением мужчины, который пасет стайку рыб (https:// ).

Продвижение поздних сармат на север, видимо, ускорилось после разгрома их гуннами в 375 г. в степях Северного Причерноморья. Часть сармат – асы – вошла в гуннский союз, непримиримые же ушли на север.

Выше отмечалось, что во II в. до н.э. дахи не только заняли весь бассейн Амударьи, но и, перевалив через Гиндукуш, оккупировали земли в среднем течении Инда и Афганистан. Именно здесь, в Гандхаре, сохранились архаические гимны Митре (авестий. Mihr «божество договора», рус. Мир), Ардвисуре Анахите, Фарну (Hvarn); впоследствии они вошли в канон зороастризма, хотя и противоречили доктрине Заратуштры, отраженной в его проповедях – гатах [Лелеков, 1992, с. 247–255]. Эта т.н. дран- гианская традиция Авесты связана с традицией долины р. Гильменд или Хильменд – повтор гидронима священного оз. Ильмень. Гильменд означает «отлагающий глину, ил». Вода в реке и озере, в которые она впадала, была мутной, как в оз. Ильмень и вытекающем из него Волхове.

Б.А. Рыбаков в книге «Язычество Древней Руси» дал исчерпывающий анализ культово-мифологической семантики идолов на Збруче и капища Перуна на оз. Ильмень и в Новгороде [1987]. Он подчеркивал, что идол на Збруче был установлен на святилище, появившемся в отдаленные скифо-сарматские времена, и оттуда в X в. был сброшен в реку. Самого же каменного идола на капище исследователь отождествляет с древнейшим божеством славян Родом – Свя-товидом, он же Сварог или Стрибог [Там же, с. 172– 173]. В Новгороде идол Перуна – покровителя князя и дружины, бога грозы и молнии славянского пантеона – был установлен Добрыней Никитичем в 980 г. и простоял всего 8 лет, пока князь Владимир не решил принять христианство. Все эти 8 лет при Перуне горел неугасимый огонь, как в культовых храмах парфянских правителей, выходцев из дахов и сармат. Авестийский Фарн, согдийский Парн тоже были связаны с небесным огнем. При проведении насильственной христианизации народ (словене) во главе со своим языческим жрецом Богомилом – Соловьем – восстал против Добрыни Никитича. Образ Соловья связан со змеем или ящером древнерусской мифологии. Это древнейшее водное божество. Источник сообщает, что лозунг «Лучше помрете, неже боги наши дати на поругание» поднял на протест 5 тыс. жителей Новгорода, но Добрыня победил язычников, и в 988 г. идол Перуна был сброшен им же в Волхов.

Б.А. Рыбаков приводит записанную в XVII в. на оз. Ильмень легенду о появлении словен. «Два племенных вождя покинули свои старые земли в “Скифе-нопонте” и начали искать во Вселенной “места благопотребна”, “яко орли острокрылатии перелитаху сквози пустыня”, через 40 лет блужданий они достигли Великого озера, названного в честь се стры Слове-на Илмеры. На берегу Волхова (“зовомого тогда «мутная»”) был построен город Словенск Великий (“а и же ныне – Новград”). И от того времени новопришельцы Скифстии начата именоватися словены…» [Там же, с. 179]. Отметим, что рядом с Самаркандом протекает мутная речка Карасу – «Черная вода», согдийское название Матруд – «мутная, матовая река», она тоже считается священной.

По заключению Б.А. Рыбакова, ранее до установки идола Перуна на этом месте было капище древнего бога р. Волхов (слав. Велес + ов, об – иранск. «вода». Ср. название древнейшего арийского г. Балх на р. Бал-хоб) – водяного ящера, которого христианский летописец называет Коркоделом [Там же, с. 180–190].

Б.А. Рыбаков приводит древнерусский текст о том, что Ов (некто) проводит магические обряды поклонения Богине реки и Богу – зверю, живущему в ней. Ов приносит жертву за богатый улов [Там же, с. 180]. Данный архаический текст предшествовал легенде о Садко. Эта классическая триада повторяется и в гимне Авесты о Богине реки Ардвисуре Анахите с драконом Гандхарвой, живущим в ее водах, и герое, поклоняющемся этой реке.

Исследователь указывает, что у найденных во время раскопок Новгорода XII в. гуслей в виде деревянного корытца со струнами имелась ручка с изображением головы дракона или ящера – морского царя. Это славянское водное божество Jassa – Яша, Ящер. Как отмечает Б.А. Рыбаков, в южной киевской триаде Ящер, Лада и ее дочь Лея Ящеру соответствует древнеславянский Род. По мнению В.В. Седова, словены генетически связаны с лехидским племенем Польши [1982]. Есть и другая версия: словены происходят с берегов Дуная. У славян Поднепровья VI–VII вв. фибулы украшены головами ящера, позже в декоре христианского зодчества Новгорода X–XIII вв. часто встречается образ дракона. Б.А. Рыбаков приходит к выводу о том, что история святилища на Перыни делится на три этапа: первый связан с языческим культом, озером, рекой и рыбой (во главе с Ящером), второй – с искусственным внедрением культа Перуна, третий – с насильственной христианизацией [1987].

Следует отметить, что сарматские святилища I в. представляли собой квадратные или круглые площадки под открытым небом, на которых зажигали большие костры. Такие же были святилища носителей черняховской культуры и древнеславянские культовые места, на которых стоял каменный идол [Винокур, 1972, 1983].

По мнению В.В. Седова, по обе стороны от капища Перуна, на месте которого ранее стоял идол Ящера – бога р. Волхов, находились еще две круглые площадки, которые могли быть посвящены двум женским божествам славянской триады [1982].

Для темы исследования важно, что в знаменитом кургане Черная Могила, где по обряду кремации похоронен один из дохристианских киевских князей X в., была обнаружена пара жертвенных ножей [Рыбаков, 1987, с. 216]. Самые ранние пары бронзовых жертвенных ножей найдены в скифских курганах Северного Причерноморья. Видимо, у скифов во время жертвоприношений крупных животных бронзовый нож быстро тупился, поэтому сложился обычай готовить для ритуальных торжеств два ножа. Мясники и сегодня при разделке туши пользуются обычно не одним ножом, а несколькими и часто затачивают их. Парные ножи имеются и в снаряжении царской персоны I в. до н.э., погребенной в Тилля-тепе

Рис. 5. Пара ножей «кош пичак». I в. до н.э. Тилля-тепе [Sarianidi, 1985].

(рис. 5). Два одинаковых ножа были вставлены в золотые ножны [Sarianidi, 1985, ill. 162; 1989, с. 98– 101]. В информации об этой находке, приведенной В.И. Сарианиди в книге 1985 г., кое-что напутано; по приглашению исследователя я участвовал в экспедиции, сам раскапывал и расчищал это царское погребение и знаю, что в одни ножны были вставлены два одинаковых узких ножа. Подобные ножны с парными ритуальными ножами имелись и на поясе одного из халатов эмира Бухары, который выставлялся в музейной экспозиции Арка г. Бухары в 1960-е гг. Фиолетовый бархатный халат эмира был расшит серебряной нитью, к широкому серебряному поясу у него крепились серебряные ножны, из которых торчали бирюзовые рукояти двух одинаковых ножей. Память о паре жертвенных ножей «кош пи-чак» сохранилась до наших дней в фольклоре узбеков: персонажи сказок затачивают «кош пичак» перед жертвоприношением животного.

В этой связи можно привести следующий сюжет узбекской сказки. Сестричка с братцем ушли в поле собирать «мама-каймак» (одуванчик). Когда они вернулись, на месте дома их ждало пепелище. Калмыки разорили и сожгли кишлак. Дети пошли искать кого-нибудь из оставшихся. Солнце палило нещадно. Братец про сит пить, сестричка уговаривает потерпеть. Но воды нигде нет. Неожиданно братец, увидев на земле след от копытца, заполненный водой, выпивает ее. Но это была козья моча, и мальчик пре-

5 cм

вратился в козленка. Сестричка, поняв все, оставляет братца на месте и бежит к священному роднику за чудесной водой. В это время неподалеку калмыки разбили лагерь, у их предводителя родился сын. Предводитель распорядился устроить народу «бешик-той» (угощение в честь пеленания новорожденного в люльке), люди, посланные на охоту, чтобы принести добычу для угощения, нашли козленка. Приготовления к празднеству на стоянке калмыков уже в разгаре. Братик громко блеет и зовет сестру:

Алтын бешик боуланди, апа кел, апа кел. – Золотую люльку завязали, сестричка, приходи, сестричка, приходи.

Мис казанлар кайнади, апа кел, апа кел. – Медные казаны вскипели, сестричка, приходи, сестричка, приходи.

Кош пичаклар кайралди, апа кел, апа кел. – Кош пичаки наточили, сестричка, приходи, сестричка, приходи…

В это время появляется сестричка с кружечкой в руке, она бросается к козленку и вливает ему в рот воду из священного родника. Происходит чудо: козленок оборотился в ее братика. Пораженные чудом калмыки отпускают их целыми и невредимыми.

Аналогичный сюжет имеет и русская сказка о сестрице Аленушке и братце Иванушке. Такие совпадающие сюжеты, принадлежащие, казало сь бы, отдаленным в пространстве и времени народам, фольклористы называют бродячими. Археология же позволяет по мере возможности проследить пути и время миграций этих сюжетов с учетом определенных по месту и времени типов материальной культуры конкретных этносов.

Заключение

Исторический поход Кира на кочевников был вызван необходимостью обезопасить перед далеким походом в Египет северо-восточные границы созидаемого им Царства царств, в котором он был Шахан Шахом – Царем царей. Кир знал скифов, оказавшихся в пределах его быстро расширяющейся державы, но недооценил мощный мобилизационный потенциал кочевых племен Великой степи, которые в это время и сами создавали обширные военно-политические образования, и стал жертвой своей ошибки. После победы объединенной коалиции кочевников Средней Азии над агрессором возникает два ранних государственных образования дахов и массагетов. В обширной дельте Сырдарьи создаются их оазисы. Образцом был юж- ный сосед – Древний Хорезм, появившийся в дельте Амударьи на 100 лет раньше, в мидийское время. Конечно, Хорезм не мог не участвовать в битве с Киром на стороне кочевников, хотя сведений об этом в источниках нет.

Дахи освоили юго-западную часть дельты Сырдарьи и сформировали свою полуоседлую раннеурбанистическую культуру. Через 200 лет после катастрофического иссушения дельтовых протоков в пределах их оазиса они мигрировали в основном на юг и восток и создали там свои большие и малые государства. Неслучайно именно в это время носители прохоров-ской культуры, продолжавшие кочевать в Южном Приуралье, мигрируют на запад и вторгаются в земли савромат, в результате этого появляется этноним сармат. Вероятно, часть дахов ушла в степи Казахстана, где в результате ее смешения с оставшимися в степи массагетами и саками во II в. до н.э. возникает сильное государство Кангюй, о котором сообщают китайские источники.

Сарматы, представлявшие западное крыло этой большой этнокультурной общности ранних кочевников, которая, возможно, являлась конфедерацией, начиная с III в. до н.э. мигрируют на запад. Они двигались по путям, по которым 500 лет до этого прошли скифы. Как и дахи в Средней Азии, сарматы господствовали в степях на территории юга России вплоть до появления в III в. гуннов.

В III–IV вв. в связи с очередной аридизацией климата и продвижением гуннов в Среднюю Азию носители каунчинской и отрар-каратауской культур – поздние дериваты культуры дахов – мигрируют на юг. Влияние гончарных традиций каунчинцев отмечается и в бассейне Сырдарьи. В это время крестовидные в плане культово-мемориальные сооружения с ритуальными помещениями внутри сменяются монолитными приземистыми башнями или площадками, крестообразными в плане, но у них, в отличие от более ранних, концы крестов не прямоугольные, а округлые, в виде полукруглых башен. Это были монолитные сооружения, на верху которых, видимо, проводились возжжения огня и совершались жертвоприношения. Данные строения в плане имеют вид четырехлепестковой розетки. Вокруг них сохранились мощные толщи зольников с о статками ритуальных жертвоприношений и трапез. В раннем Средневековье к подобному сооружению в Ферганской долине в промежутках между четырьмя башнями были пристроены еще четыре такие же башни. В результате строение обрело в плане вид восьмилепестковой розетки, подобно дохристианским святыням на Збруче и Перыни на священном оз. Ильмень. Возможно, и там, как на языческих святилищах Руси, стояли идолы, о культе которых сообщают арабы, и горели костры.

Эти древние традиции духовной культуры средних широт Евразии в Средние века были сметены монотеистическими религиями (исламом и христианством), пришедшими из Восточного Средиземноморья. Монотеизм больше отвечал реалиям средневековых обществ.

Список литературы Следы дахо-сарматского культурного наследия в Древнем Туране и Древней Руси

- Балахванцев А.С. Средне азиат ские дахи в IV–II вв. до н.э. // РА. – 2016. – № 1. – С. 11–24.

- Берестнев Р.С., Медведев А.П. Сарматские памятники в лесостепном междуречье Дона и Волги (опыт районирования) // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. Сер. 4. История. Регионоведение. Международные отношения. – 2015. – Т. 20, № 2. – С. 7–17.

- Вайнберг Б.И. Этногеография Турана в древности. VII в. до н.э. – VIII в. н.э. – М.: Вост. лит. РАН, 1999. – 359 с.

- Вайнберг Б.И., Левина Л.М. Чирикрабатская культура. Низовья Сырдарьи в древности. – М.: Наука, 1993. – Вып. 1. – 130 с.

- Винокур И.С. История и культура черняховских племен Днестро-Днепровского междуречья. II–V вв. н.э. – Киев: Наук. думка, 1972. – 180 с.

- Винокур И.С. Черняховские племена // Славяне на Днестре и Дунае. – Киев: Наук. думка, 1983. – С. 105–135.

- Горбунова Н.Г. В Древней Фергане. – Ташкент: ФАН, 1972. – 38 с.

- Горбунова Н.Г. Памятники Керкидонской группы в Южной Фергане // АСГЭ. – 1985. – Вып. 26. – С. 45–70.

- Горбунова Н.Г. Поселение Арк-тепе в Южной Фергане // РА. – 1994. – Вып. 4. – С. 191–206.

- Дандамаев М.А. [Рецензия] // ВДИ. – 1991. – № 3. – С. 209–215. – Рец. на кн.: Acta Iranica. Encyclopedie permanente des Etudes iraniennes. Deuxième série, XVII (28). A Green Leaf. Papers in Honour of Professor Jes P. Asmussen. Leiden: E.G. Brill, 1988. XXIX, 547 p., XXIV tabl.

- Заднепровский Ю.А. Городище Биловур-тепе (Восточная Фергана) // КСИА. – М., 1985. – Вып. 184. – С. 88–95.

- Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянская мифология // Мифы народов мира. – М.: Сов. энцикл., 1982. – Т. 2. – С. 450–456.

- Итина М.А., Яблонский Л.Т. Мавзолеи Северного Тагискена. Поздний бронзовый век нижней Сырдарьи. – М.: Вост. лит., 2001. – 294 c.

- Лелеков Л.А. Авеста в современной науке. – М: [Б.и.], 1992. – 362 с.

- Мерщиев М.С. Поселение Кзыл-Кайнар-тюбе I–IV вв. и захоронение на нем воина IV–V вв. // По следам древних культур Казахстана. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1970. – С. 79–93.

- Пилипко В.Н. Поселение раннежелезного века Гарры-Кяриз I // Туркменистан в эпоху раннежелезного века. – Ашхабад: Ылым, 1984. – С. 28–58.

- Подушкин А.Н. Сарматская атрибутика в археологических комплексах катакомбных погребений арысской культуры Южного Казахстана (I в. до н.э. – III в. н.э.) // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. Сер. 4. История. Регионоведение. Международные отношения. – 2015. – Т. 20, № 5. – С. 67–77.

- Русанова И.П., Тимощук Б.А. Збручское святилище // СА. – 1986. – № 4. – С. 90–100.

- Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1987. – 782 с.

- Сарианиди В.И. Храм и некрополь Тилля-тепе. – М.: Наука, 1989. – 240 с., ил.

- Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. – М.: Наука, 1982. – 326 с. – (Археология СССР).

- Смагулов Е.А., Ержигитова А.А. Цитадель древнего Туркестана: Некоторые итоги археологического изучения, 2011–2012 гг. // Изв. АН Республики Казахстан. – 2013. – № 3. – С. 82–99.

- Смирнов К.Ф., Петренко В.Г. Савроматы Поволжья и Южного Приуралья. – М.: Наука, 1963. – 40 с., 30 табл. – (САИ; вып. Д. 1–9).

- Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – 236 с.

- Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб. Проблемы цивилизации Узбекистана. VII в. до н.э. – VIII в. н.э. – Самарканд; Ташкент: ФАН, 2000. – 342 с.

- Сулейманов Р.Х., Мухамеджанов А.Р., Ураков Б. Культура Древнебухарского оазиса. III–VI вв. н.э. – Ташкент: ФАН, 1983. – 125 с.

- Толстов С.П. Древний Хорезм. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1948. – 352 с., 87 табл.

- Тревер К.В. Памятники греко-бактрийского искусства. – М; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – 178 с.

- Филанович М.И. Ташкент. Зарождение и развитие города и городской культуры. – Ташкент: ФАН, 1983. – 200 с.

- Филанович М.И. Древняя и средневековая история Ташкента в археологических источниках. – Ташкент: ФАН, 2010. – 311 с.

- Ягодин В.Н. Археологическое изучение курганных могильников Каскажол и Бернияз на Устюрте // Археология Приаралья. – Ташкент: ФАН, 1982. – Вып. I. – С. 39–81.

- Hachkin J., Carl J. Recherches Archéologiques au Col de Khair khaneh près de Kabul // Mémoires de la Délégation Archéologique Franşaise en Afghanistan. – P.: Les Éditions dʼArt et dʼHistoire, 1936. – T. VII. – P. 14–17.

- Nyberg N.S. Die Religionen des alten Iran. – Leipzig: MVAG, 1938. – Bd. 43. – S. 190–323.

- Sarianidi V.I. Bactrian Gold: from the Excavations of the Tillya-Tepe Necropolis in Northern Afghanistan. – L.: Aurora Art Publ., 1985. – 260 p.