Словене между Лугой и Мологой (эволюция взглядов В. В. Седова на новгородские сопки)

Автор: Исланова И.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Конференция памяти В.В. Седова (Москва, 2014 г.)

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

Древностям культуры сопок уделялось внимание почти во всех крупных монографиях В. В. Седова. По мере появления новых материалов и новых концепций некоторые взгляды исследователя, а иногда и основные положения корректируются. Дополняются и уточняются терминология и территория размещения памятников, соотношение их с другими древностями, намечается периодизация сопок. В. В. Седов отказывается от первоначально предложенного им деления сопок на три типа. Существенно трансформируется вопрос о времени появления в Приильменье предков носителей культуры сопок: от «второй волны», пришедшей в VI-VII вв.из междуречья Нижней Вислы и Одера, к участию их в «большом потоке среднеевропейского населения» в середине I тыс. н. э.

Этнос, словене, сопка, погребальный обряд, миграция, в. в. седов

Короткий адрес: https://sciup.org/14328221

IDR: 14328221

Текст научной статьи Словене между Лугой и Мологой (эволюция взглядов В. В. Седова на новгородские сопки)

В дальнейшем древностям культуры сопок уделялось внимание почти во всех крупных монографиях В. В. Седова. Естественно, что по мере появления новых материалов и новых концепций других исследователей некоторые его взгляды, а иногда и основные положения корректировались.

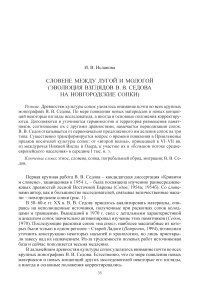

Рис. 1. Распространение сопок ( Седов , 1982. Карта 9)

а – могильники, имеющие в своем составе сопки; б – могильники с насыпями, отнесенные к сопкам условно; в – поселения, синхронные сопкам; г – территория плотного распространения длинных курганов; д – каменные могильники эсто-ливского типа; е – грунтовые могильники латгалов; ж – позднедьяковские городища; з – памятники мощинской культуры

Терминология

Данное в диссертации 1954 г. определение термина почти без изменений приводится в своде 1970 г. (Седов, 1970. С. 9): «Сопки – высокие крутобокие насыпи с уплощенной или горизонтальной вершиной и обычно с кольцом из камней в основании – образуют компактный ареал, составляющий древнее ядро Новгородской земли». В 1982 г. В. В. Седов дополняет определение: «Следует отметить, что среди сопок встречаются и насыпи с полусферическими и с коническими верхами. У некоторых высоких и крутобоких насыпей не заметно и валунной обкладки. Она могла не сохраниться, но иногда находится внутри насыпи» (Седов, 1982. С. 58). По всей видимости, дополнения появляются после критических замечаний Е. Н. Носова, активно обследовавшего во второй половине 70-х гг. XX в. памятники новгородских словен и иллюстрировавшего в докладах наличие у сопок иной формы вершины.

В последующих работах формулировки оттачиваются, дополнения подтверждаются ( Седов , 1995. С. 238; 1999. С. 158; 2002. С. 365). В разделах, посвященных культуре сопок, дефиниции почти идентичны: «Сопки – высокие крутобокие насыпи с несколько уплощенной вершиной, обнесенные в основаниях кольцеобразно выложенными валунами. Среди них, правда, есть и насыпи с полусферическими и коническими вершинами, и насыпи без видимой каменной обкладки» ( Седов , 1999. С. 158).

Ареал сопок на картах

Первоначально В. В. Седов делил сопки на три типа: ильменские, ладожские и псковские ( Седов , 1954а. С. 6, 7). Карты в работе 1954 г. нет, но приводится описание территорий размещения объектов. Ильменский тип представляет основная масса сопок, распространенных в Приильменье: на средней и нижней Ловати, на Поле, Мсте, Шелони, Волхове и в верхнем течении Луги. Они имеют кольцо из валунов в основании и ярусные захоронения по обряду сожжения на стороне. Сопки ладожского типа сосредоточены только в нижнем течении Волхова, там же, где и ильменские. Они отличаются наличием многочисленных сооружений из камней (площадок, стенок, кладок), связанных с погребениями. На основании аналогов каменных сооружений у эстов и води В. В. Седов предположительно связывает ладожские сопки с западными финнами. Немногочисленные сопки псковского типа находятся на территории псковских длинных курганов, иногда в одном с ними могильнике. В отличие от насыпей других типов, они сооружались в один прием, а захоронения находятся в ящике из каменных плит или в бревенчатой домовине вблизи вершины.

В дальнейшем исследователь отказывается от такой группировки сопок. Но следует отметить, что особый статус сопок псковского типа подтвердился после исследований подобных насыпей (и не только в Псковском регионе). Эти объекты в настоящее время отнесены к погребальным объектам культуры псковских длинных курганов и именуются в литературе как «сопки в борах», «сопковидные курганы», «высокие насыпи культуры длинных курганов» ( Кузьмин , 1990. С. 55).

В свод 1970 г. помещено наибольшее число карт, иллюстрирующих основные положения работы: общая территория памятников, область их плотного распространения, размещение исследованных к тому времени сопок в зависимости от их числа в могильниках, почвенная ситуация, способы сооружения сопок, наличие и форма каменных кладок ( Седов , 1970. Табл. I–IV, XI, XII, XVIII, XIX). Следует указать, что в основной район распространения сопок были включены также р. Плюсса и «система верхнего и среднего течения Мологи» (Там же. С. 9).

На карте монографии 1982 г., помимо памятников культуры сопок (обозначены не только могильники, но и некоторые поселения), очерчен ареал плотного

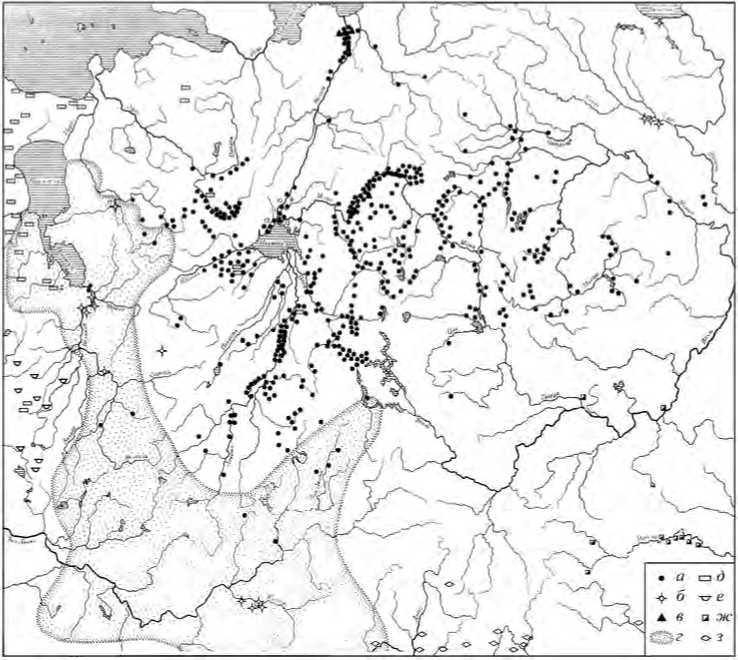

Рис. 2. Распространение сопок и длинных курганов ( Седов , 1999. Рис. 27)

а – могильники с сопками; б – могильники со смоленско-полоцкими длинными курганами; в – ареал культуры псковских длинных курганов; г – тушемлинской культуры; д – мо-щинской культуры; е – вятичей; ж – роменской культуры распространения длинных курганов для иллюстрации разного территориального размещения этих памятников (рис. 1) (Седов, 1982. Карта 9).

Исследования конца 70-х – начала 90-х гг. XX в. позволили значительно увеличить число памятников культуры псковских длинных курганов и расширить ее территорию. Вышла серия работ, где анализировалось чересполосное размещение сопок и длинных курганов и их разная ландшафтная приуроченность (Конецкий, 1977. С. 83–85; Носов, 1981. С. 46–49; 1982. С. 57, 58). На карте, которая приводится В. В. Седовым в работе 1995 г. и в последующих монографиях, обозначено наложение ареалов сопок и памятников культуры псковских длинных курганов (рис. 2). В текстовом разделе исследователь ссылается на безымянные «результаты археологических наблюдений, выполненных в отдельных регионах», позволившие говорить о том, «что какое-то время население, оставившее длинные курганы, и население культуры сопок проживало на одной и той же территории чересполосно» (Седов, 1995. С. 243. Рис. 65; 1999. Рис. 27; 2002. Рис. 77).

Хронология сопок

В 1954 г. В. В. Седов считал, что сопки сооружались от середины I тыс. н. э. до IX–X вв. ( Седов , 1954а. С. 7). Анализ вещевых материалов позволил к 1970 г. сузить «общие хронологические границы» погребений в сопках до VII–IX вв. ( Седов , 1970. С. 27). В монографии 1982 г. «общие хронологические границы» определены как VI–IX вв. Однако особо указывается, что нижняя дата опирается только на материалы из сопки у д. Репьи (раскопки Г. С. Лебедева), а основная масса этих памятников относится к VIII–IX вв. ( Седов , 1982. С. 64). Детальный разбор этапов возведения кургана в Репьях, возникновения здесь вымостки из валунов и плит вполне обоснованно позволил Е. Н. Носову отнести этот объект не к сопкам, а к высоким насыпям культуры длинных курганов ( Носов , 1981. С. 50–52). Тем самым был ликвидирован аргумент в пользу ранней датировки сопок.

В работах 90-х гг. XX в. остается датировка VIII–IX вв., но с оговоркой, что отдельные захоронения совершались и в X в. В монографии 2002 г. на основании не только хронологии инвентаря, но и после широкого привлечения материалов из исследованных поселений В. В. Седов намечает периодизацию для культуры сопок: VIII в. – сложение новой погребальной обрядности; IX–X вв. – постепенная трансформация в древнерусскую культуру ( Седов , 2002. С. 371–372).

Функциональное назначение

Во всех работах приводится общепринятое мнение, что сопки – это погребальные памятники новгородских (ильменских) словен, «коллективные усыпальницы» (Седов, 1954а. С. 6; 1970. С. 18–21; 1982. С. 62, 64). По мнению В. В. Седова, малочисленность погребений обусловлена только тем, что «какая-то часть их, кажется, довольно значительная, не сохранилась до нашего времени» (Седов, 1995. С. 240); высказывания о сакральном характере сопок «принадлежат гипотезам, не подтверждаемым фактологическими данными» (Седов, 1999. С. 160). Здесь В. В. Седов, видимо, имел в виду вышедшие публикации, где указывалось на сакральные и сакрально-погребальные функции сопок (Петров, 1992. С. 110–113; Конецкий, 1987. С. 72, 73; 1992. С. 128). А раскопанную сопку у бывшей деревни Мерлугино (Исланова, 1997. С. 100–110) исследователь считал исключением из правил и отнес к насыпи, где были выявлены «индивидуальные особенности» (Седов, 2002. С. 365).

Однако полностью культовый характер сопок в последних работах не отрицается. Так, при характеристике «существенного элемента» сопок – кольца из валунов в основании – В. В. Седов отмечает его «какой-то ритуальный смысл», а также пишет, что «сопки могли зародиться в Приильменье… как культово-погребальные сооружения» ( Седов , 1995. С. 239, 246) и что «…обычай сооружать сопки… связан с какими-то языческими представлениями» ( Седов , 2002. С. 371).

Исходная территория и пути расселения носителей сопок

В работах 50–80-х гг. XX в. В. В. Седов, отвергая гипотезу о переселении славян в Приильменье из Верхнего Поднепровья, склоняется к их «западному» происхождению и расселению через балтские земли из междуречья Нижней Вислы и Одера ( Седов , 1954а. С. 13–14; 1970. С. 33; 1982. С. 66). Привлекаются данные палеоантропологии и лингвистики, но указывается, что вопрос происхождения новгородских словен является сложным и материалов для его решения недостаточно. В 1982 г., после установления разной датировки сопок и длинных курганов, появляется описание двух этапов (волн) славянского расселения в лесную зону Восточной Европы: первой появилась группировка, сооружавшая длинные курганы, второй миграционный поток – славяне, воздвигавшие сопки. Местное прибалтийско-финское население при этом не покидает мест своего обитания ( Седов , 1982. С. 64, 66).

В середине 90-х гг. XX в. в связи с появлением новых материалов и, прежде всего, исследований памятников третьей четверти I тыс. н. э. и культуры сопок в Удомельском Поозерье ( Исланова , 1997. С. 22–88, 126–129) В. В. Седов существенно корректирует предыдущие построения и выдвигает новую концепцию. Он отказывается от «второй миграционной волны», указывая на отсутствие каких-либо археологических свидетельств. Предлагается иное решение проблемы: предки словен ильменских продвинулись «в большом миграционном потоке среднеевропейского населения» в Поильменье в середине I тыс. н. э. и какое-то время «проживали островками в восточном районе ареала культуры псковских длинных курганов», сохраняя свой культурный облик. В IX–X вв. «культура сопок постепенно трансформируется в древнерусскую культуру». При этом в «общем этногенетическом процессе» приняли участие и носители культуры псковских длинных курганов, и аборигенное прибалтийско-финское население ( Седов , 1995. С. 245, 246; 1999 С. 161–165; 2002. С. 368–372).

Оперируя для построений только одним поселением и могильником в Удомельском регионе, В. В. Седов предвидел, что подобные объекты будут выявлены «и в некоторых других местах Ильменского бассейна» (Седов, 1995. С. 246). В настоящее время (т. е. спустя 20 лет после выхода монографии «Славяне в раннем средневековье») можно говорить о наличии памятников, близких удомельским, еще не менее чем в трех регионах – Полужье, Приильменье, Верхнее Помостье (Исланова, 2015).

В заключение следует отметить, что В. В. Седов – исследователь, который последовательно отстаивал свои научные позиции, – при появлении новых источников и разработок других ученых мог отказаться от гипотез, «не выдержавших проверку временем», оперативно дополнял и корректировал собственные построения и предвидел будущие открытия.

Список литературы Словене между Лугой и Мологой (эволюция взглядов В. В. Седова на новгородские сопки)

- Исланова И. В., 1997. Удомельское Поозерье в эпоху железа и раннего Средневековья. М.: Эдиториал УРРС. 302 с.

- Исланова И. В., 2014. Культурная ситуация в ареале культуры псковских длинных курганов//КСИА. Вып. 235. С. 327-341.

- Конецкий В. Я., 1977. К вопросу о сопках и длинных курганах в бассейне р. Мсты//Проблемы истории и культуры РСФСР/Отв. ред. В. В. Мавродин. Л.: Ленинградский ун-т. С. 83-85.

- Конецкий В. Я., 1987. Некоторые проблемы общества и культуры населения Приильменья накануне образования Древнерусского государства//История и археология Новгородской земли: тезисы научно-практической конференции/Отв. ред. В. Л. Янин. Новгород: Новгородская правда. С. 18-21.

- Конецкий В. Я., 1992. К изучению социальных структур славянского населения Приильменья в конце I тыс. н. э.//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород/Отв. ред. В. Л. Янин. Новгород: Упринформпечать. С. 124-132.

- Кузьмин С. Л., 1990. Высокие погребальные сооружения Северо-Запада Новгородской земли 2-й пол. I тыс. н. э.//Новгород и Новгородская земля. История и археология: Тез. науч. конф./Отв. ред. В. Л. Янин. Вып. 3. Новгород. С. 53-56.

- Носов Е. Н., 1981. Некоторые общие вопросы изучения погребальных памятников второй половины I тысячелетия н. э. в Приильменье//СА. № 1. С. 42-56.

- Носов Е. Н., 1982. Проблемы изучения погребальных памятников Новгородской земли (к вопросу о славянском расселении)//Новгородский исторический сборник/Отв. ред. В. Л. Янин. 1 (11). Л.: Наука. С. 43-78.

- Петренко В. П., 1994. Погребальный обряд населения Северной Руси VIII-X вв.: Сопки Северного Поволховья. СПб.: Наука. 138 с.

- Петров Н. И., 1992. О двух традициях сооружения сопок на Северо-Западе//Новгород и Новгородская земля. История и археология/Отв. ред. В. Л. Янин. Новгород: Упринформпечать. С. 108-113.

- Седов В. В., 1954а. Кривичи и словене: Автореф. дисс.. канд. ист. наук. М. 18с.

- Седов В. В., 1954б. Кривичи и словене: Дисс.. канд. ист. наук//Архив ИА РАН. Р-2. № 1223.

- Седов В. В., 1970. Новгородские сопки. М.: Наука. 57 с. (САИ; вып. Е1-8.)

- Седов. В. В., 1982. Восточные славяне в VI-XiIi вв. М.: Наука. 327 с. (Археология СССР.)

- Седов В. В., 1995. Славяне в раннем Средневековье. М.: Фонд археологии. 416 с.

- Седов В. В., 1999. Древнерусская народность: Историко-археологическое исследование. М.: Языки русской культуры. 320 с.

- Седов В. В., 2002. Славяне. Историко-археологическое исследование. М.: Языки славянской культуры. 622 с.