Случай диссеминированного процесса в легких

Автор: Карнаушкина М.А., Аверьянов Александр Вячеславович, Кемеж Юлия Владимировна, Турусина Тамара Александровна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Cлучай из практики

Статья в выпуске: 1 (1), 2010 года.

Бесплатный доступ

Диссеминированные процессы в легких относятся к числу наиболее трудных диагностических ситуаций в практике врача пульмонолога, не только в силу многообразия патологических процессов, которые могут лежать в их основе, но и из-за значительного сходства клинических и рентгенологических симптомов гетерогенных заболеваний. Приводим собственное клиническое наблюдение.

Диссеминированные процессы в легких, приступообразный кашель, диффузная инфильтрация легких по типу "матового стекла"

Короткий адрес: https://sciup.org/14338313

IDR: 14338313

Текст научной статьи Случай диссеминированного процесса в легких

Диссеминированные процессы в легких относятся к числу наиболее трудных диагностических ситуаций в практике врача пульмонолога, не только в силу многообразия патологических процессов, которые могут лежать в их основе, но и из-за значительного сходства клинических и рентгенологических симптомов гетерогенных заболеваний. Приводим собственное клиническое наблюдение:

Больной П., 46 лет поступил в пульмонологическое отделение 18.06.2009 г. При поступлении предъявлял жалобы на приступообразный кашель с желтоватой мокротой, усиливающийся в положении лежа и при глубоком дыхании, одышку в покое и при незначительной физической нагрузке, сердцебиение.

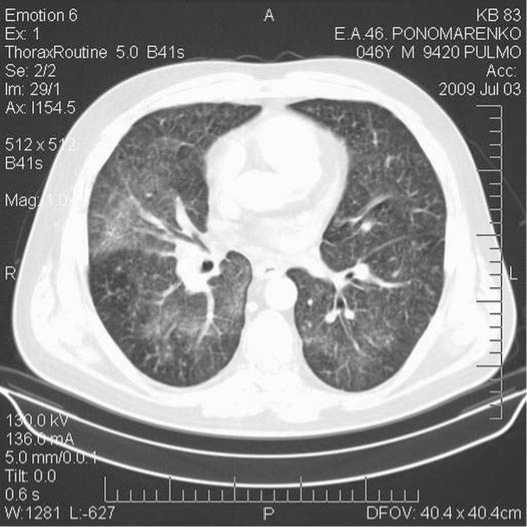

Первые признаки заболевания отметил за 10 месяцев до поступления в стационар, когда после перенесенного ОРВИ стал беспокоить постоянный кашель, чувство саднения за грудиной. Лечился в санатории без выраженного эффекта – кашель продолжался и усиливался. Рентгенологическое исследование легких не проводилось. В январе 2009 года отметил нарастание одышки. При проведении флюорографического исследования от 14.01.09 г. – без патологии. Вновь лечился в санатории с диагнозом хронический бронхит без эффекта. В течение последних 2 месяцев состояние стало прогрессивно ухудшаться: похудел на 10-12 кг, стали нарастать признаки дыхательной недостаточ- ности, резко усилился кашель, который стал носить приступообразный характер и усиливался в положении лежа. С 15.06.09 г. по 20.06.09 г. проходил стационарное лечение и обследование в больнице города Ноябрьск. При проведении КТ легких выявлено умеренное увеличение парааортальных и паратрахеальных лимфоузлов, диффузная инфильтрация легких по типу «матового стекла», множественные мелкоочаговые тени с двух сторон. (рис. 1, 2) Предполагаемый диагноз – саркоидоз легких. Осмотрен фтизиатром: данных за туберкулез не получено. Для уточнения диагноза и лечения госпитализирован в пульмонологическое отделение 83 КБ с направительным диагнозом Диссеминированный процесс в легких (Саркоидоз? Гистиоцитоз Х?).

При поступлении:

Состояние больного средней тяжести. Периферических отеков нет. Частота дыхательных движений: 24 в мин. Перкуторный звук над легкими: коробочный

Дыхание ослаблено, в нижних отделах с двух сторон небольшое количество влажных хрипов. Пульс: 100 в мин. АД 110/70. Тоны сердца звучные, шумов нет, ритм правильный

Печень не пальпируется

Картина КТ легких заставляла проводить дифференциальный диагноз между заболеваниями, проявляющимися мелкоочаговой или милиарной диссеми-нацией. Так как диссеминация носила двухсторонний

Рисунки 1-2. Компьютерная томограмма легких, аксиальный срез. Видны многочисленные милиарные тени, интерстициальная инфильтрация тотальный практически равномерный характер и сочеталось с двухсторонним увеличением бронхопульмональных лимфоузлов, а также лимфоузлов корней легких, на первый план в диагностическом ряду выходило три основных заболевания: карциноматоз, саркоидоз и диссеминированный туберкулез. В данном случае поставить правильный диагноз можно было только после проведения бронхофиброскопии с трансбронхиальной биопсией, а при ее неинформативности видеоторакоскопии с биопсией. Одновременно проводился поиск возможного источника опухоли, исключался диссеминированный туберкулез легких.

ДАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Общий анализ мочи : цв-соломенно-жёлтый; относ. плотность – 1025; рН – 6.0; белок, глюкоза, кетоновые тела, билирубин, нитритобразующие бактерии – не обнаружены; уробилиноиды – 3.20(норма 3.20-16.00). эпителий-единичный; лейкоциты – 1-2-3 в п/зр; эри-троц, цилиндры, слизь, соли – не обнаружены.

Кальций мочи – 3.93.

Коагулограмма – усиление коагуляции по внутреннему пути гемостаза, гиперфибриногенемия, повышение кол-ва РФМК, подавление фибринолиза.

Мокрота: бесцветная, слизисто-гнойная, без примесей, вязкая, без эпителия, альвеолярные макрофаги 10-12 в п/з , лейкоцитов – 40-50в п/зр; эритроц, эози-ноф., спирали Куршмана, кристаллы Шарко-Лейдена, микобоактерии туберкулёза, грибы – не обнаружены; флора – скудная кокковая.

Цитологическое исследование мокроты: выраженная пролиферация клеток бронхиального эпителия.

При посеве мокроты патогенной флоры не выделено.

Микобактерии туберкулёза методом флотации не обнаружены.

ИССЛЕД. ФВД С БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИЕЙ:

Заключение: Снижение ЖЕЛ 61%. Снижение резервного объема выдоха 49%.

ДИФФУЗИОННЫЙ ТЕСТ. Снижение диффузионной способности легких средней степени тяжести, обусловленные гиповентиляцией. 50.9%

ИССЛЕД. ФВД С БРОНХОЛИТИКОМ. с цифр. комп. обраб.на аппарате эксперт. кл. «Эгер»

Заключение: Нарушение вентиляционной функции легких по обструктивному типу тяжелой степени тяжести генерализованного характера. Положетельной реакции на сальбутамол не получено. ФЖЕЛ 58% ОФВ1 53.5% Коэффициент Тиффно 74.5% КОМПЛЕКС. УЗИ ОРГ. БРЮШН. ПОЛОСТИ (печень, желчн. сист., под-жел. жел., селез., забрюш. простр.). Заключение: Увеличение размеров печени. Изменения печени и поджелудочной железы диффузного характера.

В забрюшинном пространстве измененных лимфоузлов не выявлено

ЭКГ – выраженные диффузные изменения миокарда левого желудочка

ЭХО-КГ С ЦВЕТОВЫМ ДОППЛЕРОВСКИМ СКАНИРОВАНИЕМ

Заключение: Аорта не расширена. Клапанный аппарат сердца не изменен.Увеличение правых камер сердца (ПЖ-3,6 см, ПП-102 мл). Митральная регургитация 1-й степени. Трикуспидальная регургитация 2-3-й степени. Легочная регургитация 1-ой степени. Легочная гипертензия 1-ой степени. Систолическое давление в легочной артерии 50 мм.рт. ст. Зон нарушения локальной сократимости не выявлено. Глобальная сократимость миокарда в норме. Фракция выброса 65%.

Сцинтиграфия легких /перфузия/ с Тс 99 . Накопление РФП достаточное, распределение не равномерное диффузного характера, визиулизируются зоны диффузно сниженной фиксации РФП в базальных отделах легких, в большей степени левого легкого и по периферии обоих легких. Перфузионная способность легких снижена, 1-2 степени справа и 2-3 степени слева

Бронхофиброскопия, трансбронхиальная биопсия легочной ткани: Бронхоскоп (Olympus BF ТYPE P 40) проведен через ротовую полость.

Голосовая щель правильной формы. Голосовые складки подвижны в полном объеме. Подскладочное пространство свободно. Трахея свободна. Отмечается выпячивание мембранозной стенки трахеи и круп-нях бронхов во время выдоха на 1/2 просвета. Карина несколько расширена за счет отека, подвижная. Устья бронхов I-V порядка свободны. Шпоры их подвижные. Отмечается сужение сегментарных бронхов за счет отека. Слизистая оболочка всех видимых бронхов бледно-розового цвета с нежным сосудистым рисунком. Секрет слизистый, жидкий в умеренном количестве.

Заключение: картина диффузного двустороннего деформирующего бронхита I-II степени интенсивности воспаления с дистонией 1 ст.

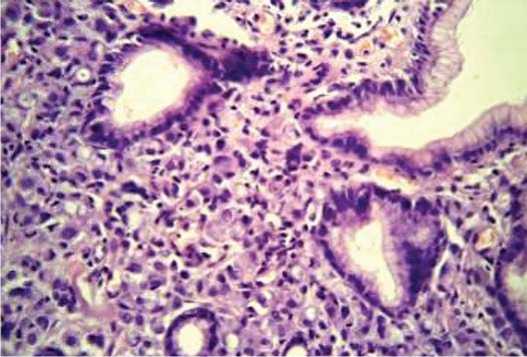

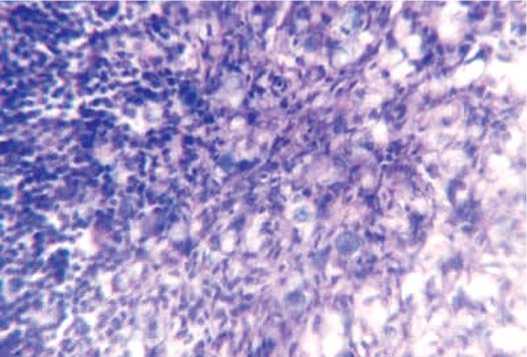

Цитологическое исследование: выраженная воспалительная реакция с элементами плоскоклеточной метаплазии. Гистологическое исследование: недифференцируемая аденокарцинома с инвазией клеток рака в лимфатические сосуды.

ПРОТОКОЛ повторного КТ легких (сделано в день смерти пациента после получения результатов гистологического исследования легочной ткани):

На серии полученных томограмм в легких на фоне выраженных интерстициальных изменений: неоднородного уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» с преимущественной локализаций в центральных отделах определяются множественные мелкие очаговые изменения. МДП утолщена с обеих сторон. Корни легких структурные, расширены за счет сосудистого компонента и лимфоузлов (больше справа). Вну-тригрудные лимфоузлы увеличены в парааортальной и бронхопульмональных группах до 10-12мм. Средостение структурное, не расширено, не смещено. В плевральных полостях и полости перикарда жидкость не выявлена. Заключение: Выявленные КТ-данные с учетом морфологических результатов ФБС не противоречат лимфогенному карциноматозу.

Проводившееся лечение: Эуфиллин, милдронат, дексон, поляризующая смесь, омез, кордарон, церукал.

В период пребывания в стационаре на фоне проводимой терапии кашель и одышка значительно уменьшились. Однако, 03.07.09 г. стали нарастать признаки дыхательной недостаточности, в 23.00 пациент был переведен в реанимационное отделение, где при нарастающей дыхательной и сердечной недостаточности больной скончался.

На вскрытие был направлен с диагнозом: Рак (морфологически аденокарцинома) неустановленной первичной локализации с метастазами в легкие и лимфоузлы средостения. Осложнения: Тромбоэмболия ветвей легочной артерии.

ДАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ КРОВИ

|

Результат |

Норма |

|||

|

Единицы СИ |

||||

|

Гемоглобин |

Ж М |

160 |

130,0 – 160,0 120,0 – 140,0 |

г/л |

|

Эритроциты |

М Ж |

4,3 |

4,0 – 5,0 3,9 – 4,7 |

* 1012/л |

|

Гемотокрит |

45,5 |

|||

|

Тромбоциты |

348 |

l80,0 – 320,0 |

* 109/л |

|

|

Лейкоциты |

13,0 |

4,0 – 9,0 |

* 109/л |

|

|

Миелоциты |

— |

%* 109/л |

||

|

Метамиелоциты |

— |

%* 109/л |

||

|

Палочкоядерные |

2 |

1 – 6 0,040 – 0,300 |

%* 109/л |

|

|

Сегментоядерные |

73,2 |

47 – 72 2,000 – 5,500 |

%* 109/л |

|

|

Эозинофилы |

1,5 |

0,5 – 5 0,020 – 0,300 |

%* 109/л |

|

|

Базофилы |

0,1 |

0 – 1 0 – 0,065 |

%* 109/л |

|

|

Лимфоциты |

10,0 |

19 – 37 1,200 – 3,000 |

%* 109/л |

|

|

Моноциты |

5,9 |

3 – 11 0,090 – 0,600 |

%* 109/л |

|

|

Плазматические клетки |

%* 109/л |

|||

|

Скорость (реакция) оседания эритроцитов |

М Ж |

16 |

2 – 10 2 – 15 |

мм/ч |

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

|

Относительная атомная или молекулярная масса |

результат |

норма |

Единицы СИ |

|

Общий белок |

89 |

66 – 88 |

г/л |

|

Альбумин общий |

43 |

32 – 52 |

г/л |

|

Мочевина |

3.9 |

2,6 – 8,0 |

ммоль/л |

|

Креатинин крови |

65 |

53 – 97 |

мкмоль/л |

|

Холестерин |

5.3 |

3,0 – 6,2 |

ммоль/л |

|

Триглицериды |

1,2 |

0,80 – 1,95 |

ммоль/л |

|

Билирубин общий |

11,3 |

1,7 – 21,0 |

мкмоль/л |

|

Аланиновая аминотрансфераза (АЛТ) |

19 |

5 – 31 |

Ед/л |

|

Аспарагиновая аминотрансфераза (АСТ) |

21 |

5 – 31 |

Ед/л |

|

Амилаза |

43 |

5 – 100 |

Ед/л |

|

Креатинфосфокиназа (КФК) |

140 |

24,0 – 145,0 |

Ед/л |

|

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) |

245 |

130 – 480 |

Ед/л |

|

Щелочная фосфатаза |

159 |

80 – 258 |

Ед/л |

|

Гамма-клютамилтранс-пептитаза (ГГТП) |

14 |

10 – 38 |

Ед/л |

|

Глюкоза |

6,1 |

3,9 – 6,4 |

ммоль/л |

|

С-реактивный белок (СРБ) |

17,8 |

до 5,0 |

Мг/л |

Рисунок 3. Макроскопический препарат брыжейки кишечника с лимфогенными метастазами

Рисунок 4. Гистологический препарат лимфоузлов с клетками перстневидноклеточного рака

ОБСУЖДЕНИЕ

-

1. Аденокарцинома:

-

- папиллярная;

-

- тубулярная;

-

- муцинозная;

-

- перстневидноклеточный рак.

-

2. Железисто-плоскоклеточный рак

-

3. Плоскоклеточный рак

-

4. Недифференцируемый рак

-

5. Мелкоклеточный рак

Изолированное лимфогенное метастазирование перстневидноклеточного рака в легкие является достаточно редким случаем, порой без специфических рентгенологических признаков как в описанном наблюдении.

Приведенный клинический пример поучителен с нескольких точек зрения.

Во-первых, несмотря на применение современных методов имидж-диагностики, картина заболевания на компьютерной томографии первоначально была интерпретирована как саркоидоз легких и внутригрудных лимфоузлов. Действительно, для саркоидоза 2 ст. характерна медиастинальная лимфаденопатия в сочетании с поражением паренхимы легких. При этом изменения ткани легких могут быть узелковыми, ретикулярными и интерстициальными по типу «матового стекла», нередко комбинируясь у одного и того же пациента. У нашего пациента имелись множественные мелкие очаги, интерстициальная инфильтрация с симптомом «матового стекла» с одновременным увеличением лимфоузлов средостения. Подтверждением интерстициального поражения послужили данные оценки диффузионной способности легких, выявившей снижение коэффициента диффузии до 51% и диффузное снижение перфузии легких по данным сцинтиграфии. Таким образом, у врачей, безусловно, имелись основания подозревать саркоидоз. Нетипичным для саркоидоза в приведенной картине КТ легких является, пожалуй, практически идеальная симметричность поражения. Для этого заболевания характерно разнообразие размеров и асси-метрия распределения очаговых изменений. Связано это с тем, что гранулемы при саркоидозе возникают не одновременно и в их образовании принимают многие клетки, мигрирующие как из кровотока, так и из дыхательных путей. Симметричность мелкоочаговых теней в легких свойственна гематогенному или лимфогенному распрастранению исходного процесса и встречается при гематогенно-диссеминированном туберкулезе и карциноматозе. Таким образом, для верификации диа- гноза обязательно нужно было получить клеточный материал, что и было сделано путем трансбронхиальной и браш-биопсии выявивших клетки аденокарциномы.

Третий интересный вывод нужно сделать о варианте течения заболевания. Больной поступил в удовлетворительном состоянии, на фоне лечения бронхолитиками и стероидами отмечал уменьшение одышки. Однако за 3 дня до смерти состояние стало прогрессивно ухудшаться, нарастали явления дыхательной недостаточности, резистентные к проводимой терапии. Вероятной причиной смерти по версии врачей была тромбоэмболия легочной артерии, которой на вскрытии не обнаружилось. Закономерен вопрос: от чего умер больной? По видимому, в данном случае мы имеем комбинацию двух процессов – нарастания интерстициального отека за счет блокады лимфооттока и прогрессирующей легочная гипертензии. При этом стремительность развития симптомов говорит о кризовом течении. Вероятность такого развития событий при метастатическом поражении легких нужно иметь ввиду, поскольку она противоречит традиционному взгляду на постепенное нарастание симптомов дыхательной недостаточности.

Список литературы Случай диссеминированного процесса в легких

- Лойт А.А., Гуляев А.В., Михайлов Г.А. Рак желудка. Лимфогенное метастазирование. М., МЕДпресс-информ, 2006. 56с.

- Трахтенберг А.Х., Чибисов В.И. Клиническая онко-пульмонология. М.,ГЕОТАР-МЕДИЦИНА,2000. 600 с

- Власов В.В. Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости. М.: Издательство дом Видар -М, 2006. 312с.,ил.