Случай прижизненной ампутации предплечья у воина среднесарматского времени

Автор: Перерва Е.В., Клепиков В.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественно-научные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

В процессе археологических раскопок кургана 52 могильника Пере-грузное I Октябрьского района Волгоградской области в погребении № 2 на дне был обнаружен скелет мужчины 45-50 лет, у которого отсутствовали кости левого предплечья. В связи с этим в данной работе предпринимается попытка определения возможных причин отсутствия костей предплечья у мужчины из этого захоронения. Изучение данного случая будет осуществляться на основе интерпретации обряда захоронения, анализа сопутствующего инвентаря, а также палеопатологического и рентгенологического исследования левой плечевой кости. В результате проведенного исследования было установлено, что дефект на левой плечевой кости является последствием удачно проведенной хирургической операции по экзартикуляции в области локтевого сустава.

Волгоградская область, средние сарматы, погребение, костные останки, ампутация, операция

Короткий адрес: https://sciup.org/143167106

IDR: 143167106

Текст научной статьи Случай прижизненной ампутации предплечья у воина среднесарматского времени

В июле 2012 г. экспедицией Волгоградского государственного университета исследовался курган 52 могильника Перегрузное I в Октябрьском районе Волгоградской области ( Балабанова и др ., 2014). В процессе осуществления зачистки погребения № 2 на дне был обнаружен скелет мужчины, у которого отсутствовали кости левого предплечья, а дистальный конец левой плечевой кости изменен патологическим процессом.

Целью данной работы является определение возможных причин отсутствия костей предплечья у мужчины из захоронения на основе интерпретации обряда захоронения, анализа сопутствующего инвентаря, а также палеопатологического и рентгенологического исследования левой плечевой кости.

* Статья выполнена в рамках Государственного задания Минобрнауки России, проект № 33.2830.2017/4.6 «Юг России в эпоху раннего железного века: диалог культур Восток – Запад».

Местоположение и характеристика археологического комплекса

Курганный могильник Перегрузное I находится в южной части Волго-Донского междуречья в бассейне реки Есауловский Аксай, левого притока Дона. Курган 52, в котором было обнаружено интересующее нас погребение, находился в центральной части могильника и выделялся среди других насыпей крупными размерами. Насыпь была сильно распахана, однако высота кургана на момент раскопок достигала 0,93 м, а диаметр – 36 м ( Балабанова и др ., 2014. С. 76–79). В кургане было обнаружено 2 погребения сарматского времени. Центральное женское захоронение было полностью ограблено. О высоком статусе погребенной свидетельствует размер насыпи и архитектурная особенность – курган был сооружен из грунтовых блоков, вырезанных из верхних слоев почвы рядом с курганом и уложенных по определенной системе ( Кривошеев и др ., 2014). Исследуемое нами погребение № 2 находилось на расстоянии чуть более 5 м к СЗ от центрального захоронения. Судя по стратиграфическим данным, погребение № 2 было совершено через короткий промежуток времени после возведения насыпи из грунтовых блоков. При этом при создании могильной ямы блоки над могилой были аккуратно вынуты, а после совершения обряда их попытались вернуть на место, восстановив целостность кургана. Не вызывает сомнения, что погребение № 2 связано с погребением № 1, как бы «сопровождая» его, датируется I – началом II в. н. э. и относится к среднесарматской археологической культуре ( Балабанова и др ., 2014).

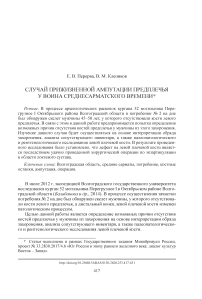

Погребение № 2 было совершено в подквадратной яме. Могила была незначительно углублена в материк. Длина ямы – 2,15 м, ширина – 1,85 м. На дне могильной ямы, по диагонали, вытянуто на спине лежал скелет мужчины 45–50 лет, ориентированный головой к ЗЮЗ. Ноги были вытянуты. Правая рука вытянута и отведена в сторону от туловища. Правое плечо отведено в сторону. Предплечье и кисть левой руки отсутствуют. Погребенного сопровождал инвентарь, характерный для воинских захоронений: длинный железный меч длиной 81,5 см с бронзовым перекрестием; короткий железный меч с прямым перекрестием и кольцевым навершием; крупный оселок; детали ременной гарнитуры, состоявшие из двух серебряных пряжек-карабинов, бронзовой пряжки с железным язычком и бронзового кольца (рис. 1).

Культурная интерпретация погребения № 2 кургана 52

Курган 52 является ярким памятником среднесарматского времени (I – начало II в. н. э.), о чем свидетельствует технология сооружения насыпи, идентичная среднесарматским комплексам курганов 45 и 51 из этого же могильника, а также находки в центральном (№ 1) и впускном (№ 2) погребениях (Там же).

В пользу среднесарматской атрибуции погребения № 2 в кургане 52 свидетельствует также диагональный обряд захоронения. Диагональное положение костяка во многом определяет «лицо» среднесарматской культуры.

Рис. 1. Перегрузное, кург. 52, погр. № 2

1 – план и разрез погребения; 2 – оселок; 3, 7, 9 – детали ременной гарнитуры; 4 – короткий железный меч; 5 – длинный железный меч с бронзовым перекрестием; 6 – глиняная жаровня; 8 – фрагменты железного предмета

На фоне богатых в инвентарном плане высокостатусных захоронений среднесарматского времени рассматриваемый комплекс выглядит достаточно аскетично. Находки двух клинков, которые, вероятно, входили в единый комплекс вооружения погребенного, могут свидетельствовать в пользу принадлежности этого человека к воинской страте. В условиях кочевой культуры, где каждый мужчина обязан был владеть оружием, в данном случае, вероятно, стоит говорить о профессиональной воинской деятельности. Погребения с комплектом клинкового вооружения и колчанным набором принято рассматривать как захоронения представителей неких профессиональных воинских групп ( Скрипкин , 2014; Вагнер , 2014). Такие захоронения уже в раннесарматское время часто демонстрировали аскетичность сопровождающего инвентаря ( Клепиков , 2016. С. 107). Однако этот воин отличается от погребенных в раннесарматское время тем, что подхоронен в полу кургана, а мечи с ременной гарнитурой портупеи уложены рядом, а не надеты на покойника, как практиковалось у ранних сарматов. К тому же отсутствуют наконечники стрел, традиционно включаемые в такой комплект вооружения. Правда, здесь можно предложить вполне прагматическое объяснение, поскольку прижизненная ампутация левой руки лишала воина возможности пользоваться стрелковым оружием.

Описание антропологических материалов

Обследование черепной коробки показало присутствие на лобной кости следов васкулярной реакции по типу «апельсиновой корки», что указывает на воздействия низких температур на человека и соответствующую компенсаторную реакцию организма ( Алексеева и др. , 2003. С. 52, 53). На затылочной кости резко выражены места прикрепления мышц и питательных отверстий, отвечающих за наклон и поворот головы: m. occipitalis, m. rectus capitis posterior minor, m. rectus capitis posterior major. Затылочные мыщелки со следами изношенности и краевыми разрастаниями. Стертость зубов средняя, местами до дентина. Корни зубов оголены на четверть. На зубах минерализованные отложения светлого цвета. В области альвеолярного возвышения второго нижнего правого резца имеется отверстие с острыми краями, которое следует связывать с развитием острого абсцесса размером 5 × 4 мм. На верхней челюсти прижизненно утрачен второй моляр с правой стороны, а на нижней первые резцы, с последующей облитерацией альвеол. На верхней и на нижней челюсти с правой стороны на молярах и премолярах наблюдаются интерпроксимальные желобки – последствия использования твердых зубочисток.

Обследование костей посткраниального скелета показало достаточно разнообразную картину патологических состояний. Практически все поверхности основных суставов конечностей, а также пояса свободной верхней и пояса нижних конечностей носят на себе следы резких изменений, которые следует связывать с развитием деформирующего артроза. В особенности это касается акромиальных суставов, левого плечевого, правого локтевого и левого подвздошного суставов, где деформация настолько сильна, что полностью изменила анатомическую форму костных соединений. Кроме этого, отметим полный перелом акромиального конца левой ключицы с образованием костной мозоли.

В костном наборе скелета отсутствуют кости предплечья и кисти левой руки. Наличие на нижнем эпифизе левой плечевой кости деформирующих изменений, утончение надкостницы и частичное разрушение эпифизарной части и суставной поверхности говорит о том, что нижняя часть руки была прижизненно утрачена.

Анализ состояния позвоночника показал, что шейный, грудной и поясничный отделы поражены остеофитозом. Седьмой и восьмой позвонки грудного отдела срослись посредством окостенения передней и продольных связок. На первых двух поясничных позвонках наблюдаются двусторонние узлы Шморля – хрящевые грыжи центральной ориентировки. Шейный и поясничный отделы позвоночника деформированы остеохондрозом. Двенадцатый грудной позвонок носит на себе следы компрессионного перелома. На пятом поясничном позвонке отсутствует задняя дуга с остистым отростком – спондилолизис.

Определение степени развития мышечного рельефа показывает, что на всех сохранившихся костях посткраниального скелета он гипертрофически выражен. В особенности на правых костях предплечья и плеча, что, скорее всего, является компенсаторным явлением при утрате левого предплечья. Тем не менее костный рельеф на нижних конечностях развит так же интенсивно, и прежде всего на левой бедренной кости.

Итак, постараемся определить причину утраты костей предплечья и кисти у мужчины из погребения № 2 кургана 52.

Макроскопическое исследование левой плечевой кости

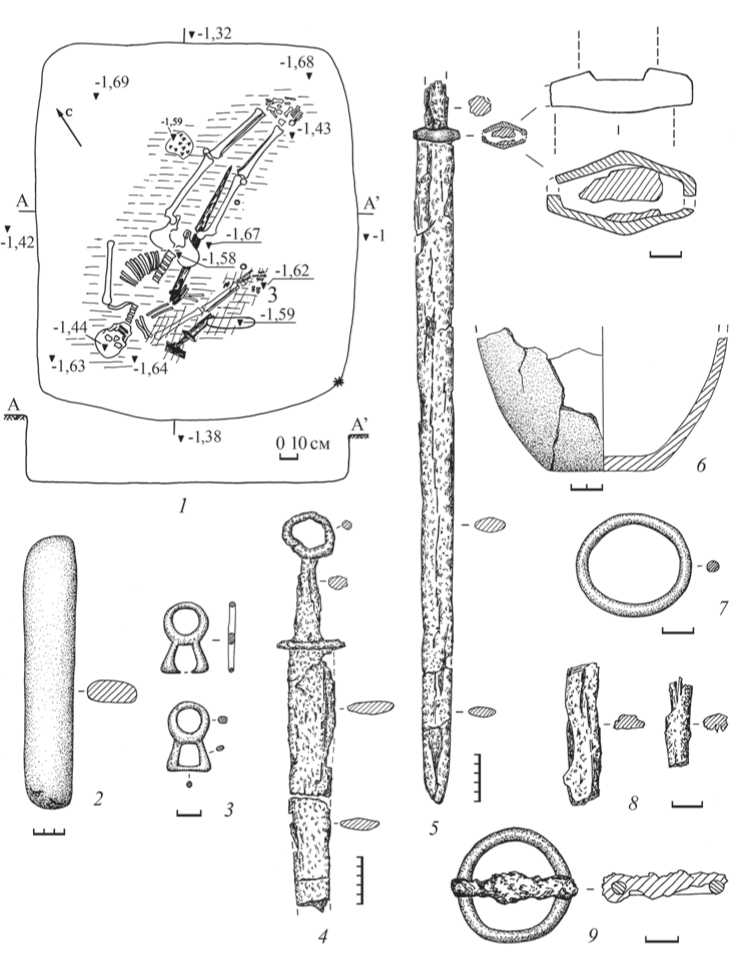

Левая плечевая кость частично посмертно разрушена и состоит из трех частей. Части крупные, поэтому кость поддается анатомической реконструкции. Длина левой плечевой кости 33 мм в длину и ширину 29 мм на уровне развития дельтовидной бугристости (рис. 2: A ).

Изучение дистального конца кости показало, что нижний эпифиз частично утратил анатомическую форму. Сохранились наружный и внешний мыщелки. На задней поверхности прослеживается ямка локтевого сустава. На передней поверхности кости отсутствуют следы блока и головки мыщелка плечевой кости. Не прослеживается венечная и лучевая ямки (рис. 2: B ). На медиальной стороне кости в дистальной части зафиксирован «Supracondyloid process / processus epicondyloides» – отросток над медиальным мыщелком (рис. 2: B ). Данная аномалия характеризуется отростком, загнутым книзу, обычно в виде крючка. Появление его у человека принято рассматривать как атавизм. Встречается данная аномалия в 1–2 % случаев ( Рогинский, Левин , 1955. С. 68). В нашем случае данный отросток больше похож на остеофит. Однако характерная локализация не оставляет сомнений, что это отросток над медиальным мыщелком.

На задней поверхности кости, в дистальной ее части, анатомически прослеживается только ямка локтевого сустава. Отсутствует борозда локтевого нерва, а также блок плечевой кости (рис. 2: C ).

Рис. 2. Левая плечевая кость погребенного из кург. 52, погр. 2

А – реставрированная левая плечевая кость; B – дистальный конец левой плечевой кости, передняя поверхность; C – дистальный конец левой плечевой кости, задняя поверхность; D – рентгенологический снимок левой плечевой кости

Место дистального эпифиза покрыто тонкой надкостницей, местами переходящей в гиперостоз. В торце кости (культи) наблюдается истончение надкостницы, которая местами пропадает и обнажает губчатую структуру дистального эпифиза. Поверхность культи сглажена и округлая, но не ровная (рис. 2). Надкостница представляет собой волнообразные возвышения и углубления. На задней поверхности наблюдаются множественные питательные отверстия. Следов активного, острого воспалительного процесса не обнаружено. Как указывают А. Аудерхейде и К. Родригез-Мартин, начало образования культи в поврежденной кости происходит с 14-го дня после операции или травмы. Облитерация завершается формированием культи с округлой и гладкой поверхностью, как наблюдается и в нашем случае (Aufderheide et al., 1998. P. 30). Через несколько лет после операции отмечается развитие остеопороза и атрофия конца длинной кости в связи с неиспользованием конечности (Rodriguez-Martin, 2006. P. 214).

Данные наблюдения указывают на благоприятный исход усечения предплечья.

Рентгенологическое исследование левой плечевой кости

В процессе исследования костных останков использовался микрофокусный рентген-аппарат ПРДУ-02.

Прижизненные изменения :

– гиперостоз наружной поверхности в средней части диафиза кости;

– на внутреннем краю дистального метадиафиза наблюдается мелкий остеофит;

– дистальный эпифиз плечевой кости деформирован за счет сглаживания нормальных анатомических структур (мыщелков, головчатого возвышения, борозды блоков), кортикальный слой истончен, костная структура перестроена с элементами широкой петлистости, наблюдаются проявления декальцинирования и остеопороз (рис. 2: D ).

Данные дефекты, вероятнее всего, могут соответствовать изменениям в структуре костной ткани, которые происходят в культе (на уровне локтевого сустава).

Таким образом, в результате макроскопического и рентгенологического исследования левой плечевой кости можно предположить, что наиболее вероятной причиной отсутствия костей предплечья и кисти у мужчины из погребения № 2 кургана 52 могильника Перегрузное I является усекновение или экзартикуляция (ампутация) части конечности.

Дискуссия

Ампутация конечностей считается одной из самых древнейших хирургических операций ( Wooster , 2012. P. 2). Первые упоминания о ней находятся в трудах древнегреческого ученого V–IV вв. до н. э. Гиппократа. Знаменитый врач рекомендовал усекать конечность предельно простым способом в границах омертвевших тканей, так как при этом исключалось смертельно опасное кровотечение . Кроме того, он предлагал отпиливать кость по следующим причинам: «... если нельзя ее вдвинуть на свое место, а между тем немного недостает, чтобы она вошла, и если можно ее извлечь, если она будет неуместна и может поранить мясо с какой-либо стороны, если будет причинять тягость при восстановлении и если будет обнаженною, то и в таких случаях следует произвести удаление» ( Hipp . 50. De fracturis. 34).

У древнеримского ученого Авла Корнелия Цельса (25 г. до н. э. – 50 г. н. э.) в его труде «О медицине» также имеются описания ампутации. Он предлагает альтернативный концептуальный подход, включающий в себя целый ряд уникальных приемов (Cels., XXXIII). Современники называли Цельса Цицероном в медицине и римским Гиппократом (Сонголов, Галеева, 2013. С. 3).

В палеопатологической науке случаев экзартикуляции суставов и ампутации конечностей приводится незначительное количество, что связывается с низкой частотой встречаемости костных останков со следами подобного рода операций, сложностью их интерпретации и определения ( Aufderheide et al , 1998; Malnasi , 2010. P. 151). Тем не менее палеопатологами описаны операции по ампутации верхних и нижних конечностей у древних народов в различных частях земного шара.

Так, одной из самых ранних считается операция, зафиксированная на неандертальских материалах из Северного Ирака, датирующаяся 46 000 л. н. У индивида отсутствовали пальцы кисти ( Aufderheide et al. , 1998. P. 30).

Группой французских ученых была описана ампутация, предположительно имеющая терапевтическое значение и со следами частичного заживления, в области дистальной части левой плечевой кости у взрослого мужчины из местечка Бутье-Буланкур из окрестностей Парижа, датирующаяся 4900–4700-ми л. до н. э. ( Buquet-Marcon et al ., 2007. P. 1).

Ампутации рук были изучены учеными у представителей эпохи средней бронзы с территории Израиля. А. Блуму и другим исследователям удалось зафиксировать удачную ампутацию руки на уровне дистальных концов лучевой и локтевой кости со следами облитерации и округления концов ( Bloom et al ., 1995. P. 188).

Мошира Заки с соавторами выявил случаи ампутации нижней конечности на уровне нижней части большой и малой берцовой кости, а также дистальной части предплечья на уровне нижней части лучевой и локтевой кости. Наблюдения датируются периодом Древнего Египта (2700–2190 гг. до н. э.) ( Zaki et al. , 2010. P. 913–917).

Т. Дюпрас исследовал 4 ампутации на материалах Среднего и Древнеегипетского царства из местечка Даир-Аль-Барша. У двух индивидов учеными были определены операции в области локтевого сустава и на правой плечевой кости. Анализ костных останков показал, что ампутации осуществлены с терапевтической целью ( Dupras et al ., 2010. P. 405–423).

Теперь остановимся на случаях ампутаций и усечения конечностей, датирующихся ранним железным веком.

Д. Вивер и Г. Перри исследовали ампутации в области дистальной части левой бедренной кости у индивида из некрополя III–II вв. до н. э. Айсола Сакра рядом с Римским портом. Учеными было сделано заключение, что в данном случае деформация кости является результатом успешной хирургической операции, которая имела осложнение в виде остеомиелита ( Weaver et al ., 2000. P. 686).

Р. Редферн приводит описание ампутации дистального конца плечевой кости у молодого мужчины, найденного при раскопках на Арлингтон-авеню города Дорсет в Англии. Погребение датировано ранним железным веком, РоманоБританским периодом ( Redfern , 2005. P. 473). Исследователь, изучив характер повреждения на кости, сделал предположения, что данный дефект является доказательством проведения хирургической операции (Ibid.).

Самой же близкой находкой по территориальному признаку является ампутация, выявленная на левой плечевой кости у мужчины 25–35 лет из погребения скифского времени могильника Аймырлыг ( Murphy , 2003. P. 78). Е. Мерфи, исследовавшая данный случай, предположила, что ампутация произошла в результате несчастного случая или могла быть следствием военной травмы (Ibid.).

Как видно из приведенных примеров, основными причинами усекновения конечностей могли быть медицинские показания или следствия каких-либо случайных событий, возникающих в повседневной жизни и в процессе военной деятельности.

Вообще палеопатологами приводятся разнообразные причины возникновения ампутаций. Вместе с тем большинство ученых указывают на то, что при попытке интерпретации подобного рода повреждений необходимо учитывать весь комплекс археологических, социокультурных и этнографических данных.

Так, Лоуренс Фридман в результате изучения археологического, антропологического и этнографического материала Доколумбовой и Колумбовой эпохи с территории Южной и Северной Америки предположил, что существует несколько причин возникновения ситуаций, когда у человека отсутствуют конечности: врожденные ампутации; ампутации, возникшие в результате болезни; магическо-хирургические ампутации; операции, проводящиеся по медицинским показаниям; лечебно-исправительные ампутации; ампутации как наказание ( Friedmann , 1972. P. 106–122).

Д. Ортнер и Д. Путчар (1981), а также С. Малнаши (2010), ссылаясь на работу С. Бротвелла и В. Меллера-Кристенсена (1963), которые исследовали ампутации верхних конечностей у скелетов, датирующихся IX династией Древнего царства в Египте, указывают, что существует несколько причин ампутации рук: в результате травмы в бою; наказание за кражу; способ учета количества заключенных или убитых солдат; хирургическая операция как следствие травмы или заражения ( Malnasi , 2010. P. 151).

Р. Хам и Л. Коттон пришли к выводу, что ампутации в древности проводились по следующим причинам: следствие травмы или развития инфекции/ганг-рены, а также в качестве наказания ( Ham, Cotton , 1991. P. 1, 2).

А. Ауфдерхейде и К. Родригез-Мартин в энциклопедии «Палеопатология человека» также выделяют целый спектр разнообразных причин ампутаций: социальное правосудие (наказание), случайные или военные травмы, преднамеренные хирургические операции, ритуальные действия, например отрезание мягких тканей или пальцев рук ( Aufderheide et al. , 1998. P. 29–31).

К. Родригез-Мартин выделяет преднамеренные и случайные ампутации, указывая, что различия между ними можно определить, только учитывая остео-археологический и судебный остеопатологический контекст ( Rodriguez-Martin , 2006. P. 213).

Еще одной причиной ампутации конечностей могут быть символически-ри-туальные действия. Так, по мнению А. Н. Дзиговского и А. С. Островерхова, у сарматов существовал так называемый культ руки (2008. С. 167). Упоминания о практике такого культа или операциях, проведенных в рамках его выполнения, имеются в работах Т. А. Прохоровой и В. К. Гугуева (1992), В. С. Флёрова (1993), В. П. Глебова и И. Н. Парусимова (2000), Ю. А. Прокопенко (2011),

Д. В. Пикалова (2014). Ссылаясь на материалы Нартского эпоса и на сообщения Геродота ( Her. IV, 62), ритуал отрубания рук, как считают А. Н. Дзигов-ский и А. С. Островерхов, можно интерпретировать как действие, направленное на повышение плодовитости и возрождение в потустороннем мире ( Дзиговский, Островерхов , 2008. С. 167).

По мнению Д. В. Пикалова, отрубание рук у погребенных было связано с обычаем «обезвреживания покойника». Данное предположение исследователь делает на основе изучения погребения № 7 кургана 7 могильника Китаевка в Ставропольском крае. В то же время ученый не приводит никаких описаний следов отрубания рук у покойников, руководствуясь лишь тем, что в парном погребении у мужчины и женщины отсутствуют кости предплечья ( Пикалов , 2014. С. 152).

Ответить однозначно на вопрос, в качестве наказания, ритуально-символически, по врачебному показанию или по случайной причине у мужчины из погребения № 2 кургана 52 могильника Перегрузное I была проведена операция, в результате которой на дистальном конце плечевой кости образовалась культя и в погребении отсутствуют кости предплечья и кисти, сложно. Тем не менее макроскопическое и рентгенологическое исследование левой плечевой кости дает возможность предположить, что в данном случае имеет место хирургическая операция по экзартикуляции предплечья путем вычленения в локтевом суставе. Следует сразу отметить, что в настоящее время к подобного рода операциям прибегают исключительно в условиях военно-полевой хирургии в порядке первичного усечения поврежденной конечности, так как после вылечивания в локтевом суставе культя не может считаться удовлетворительной ( Иванова и др ., 2007. С. 43).

Ампутация и экзартикуляция – калечащие операции, существенно нарушающие качество жизни больных, поэтому к ним прибегают только в случае, когда все возможные другие варианты лечения исчерпаны (Там же. С. 11). В современной медицинской литературе указаны несколько условий и показаний для подобного рода операций: гнойно-некротические осложнения заболевания сосудов при невозможности реконструктивного лечения; тяжелая хирургическая инфекция, угрожающая жизни; тяжелая травма; злокачественные образования; ортопедические заболевания, нарушающие функцию конечности и не подлежащие ортопедической коррекции ( Иванова и др ., 2007; Сонголов, Галеева , 2013).

Относительно случая у мужчины из погребения № 2 кургана 52 могильника Перегрузное I, ссылаясь на археологический контекст памятника, культурно-исторические особенности и палеопатологический анализ костных останков, можно сделать следующие предположения:

-

1. Зафиксированный дефект на левой плечевой кости является последствием удачно проведенной хирургической манипуляции. Отсутствие на плечевой кости следов насечек или спилов свидетельствует о том, что в данном случае имела место не просто ампутация, а операция по экзартикуляции в области локтевого сустава, т. е. его вычленение, что демонстрирует высокий уровень хирургических знаний и профессионализм людей, которые проводили эту процедуру.

-

2. Дефект, образовавшийся на плечевой кости, носит на себе следы удачного заживления, а характер формирования культи указывает на то, что человек длительное время прожил после получения травмы.

-

3. Локализация экзартикуляции и способ захоронения покойного (погребальный инвентарь, указывающий на принадлежность к воинскому сословию).

-

4. Удаление костей предплечья в локтевом суставе было проведено у взрослого человека. Резко развитый мышечный рельеф на костях скелета, дегенеративные изменения, присутствующие на практически всех основных суставах, указывают на то, что индивид на протяжении своей жизни испытывал чрезмерные нагрузки и, скорее всего, до момента получения увечья был физически здоров.

-

5. Этот человек, несмотря на инвалидность, продолжал входить в категорию профессиональных воинов, о чем свидетельствует погребальный инвентарь, и был связан с элитой среднесарматского общества. Его погребение «сопровождает» захоронение представительницы знати в центральной могиле № 1 кургана 52.

-

6. Наличие на скелете, суставах и позвоночнике следов систематической перегрузки организма в результате воздействия механического стресса и других травм, принадлежность индивида к группе профессиональных воинов предполагает его участие в военных столкновениях, поэтому хирургическое вмешательство, скорее всего, могло потребоваться в качестве терапевтической операции после ранения предплечья или кисти для сохранения жизни1.

Список литературы Случай прижизненной ампутации предплечья у воина среднесарматского времени

- Алексеева Т. И., Богатенков Д. В., Лебединская Г. В., 2003. Влахи. Антропоэкологическое исследование (по материалам средневекового некрополя Мистихали). М.: Научный мир. 126 с.

- Балабанова М. А., Перерва Е. В., Клепиков В. М., Кривошеев М. В., Демкин В. А., Ельцов М. В., Скрипкин А. С., Удальцов С. Н., Яворская Л. В., Дьяченко А. Н., 2014. Курганный могильник Перегрузное I: результаты междисциплинарных исследований: монография. Волгоград: Издво Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО Российской академии народного хозяйства и государственной службы. 360 с.

- Вагнер Е. В., 2014. Среднесарматские погребения Нижнего Поволжья с набором клинкового вооружения. Хронология и возможности исторической реконструкции//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 14/Ред. А. С. Скрипкин. Волгоград. С. 111-117.

- Глебов В. П., Парусимов И. Н., 2000. Новые сарматские погребения в бассейне реки Сал//Сарматы и их соседи на Дону. Вып. 1. Ростов-на-Дону: Терра. С. 61-89.

- Дзиговский А. Н., Островерхов А. С., 2008. Культ руки у сарматов//Краткие сообщения Одесского археологического общества/Отв. ред.: С. Б. Охотников, В. Г. Петренко. Одесса: Фаворит. C. 167-168.

- Иванова В. Д., Колсанов А. В., Миронов А. А., Яремин Б. И., 2007. Ампутации. Операции на костях и суставах: учебное пособие для студентов медицинских вузов. Самара: Офорт. 178 с.

- Клепиков В. М., 2016. Раннесарматские мужские погребения с двумя мечами (к вопросу о социальном статусе)//Константин Федорович Смирнов и современные проблемы сарматскойАлексеева Т. И., Богатенков Д. В., Лебединская Г. В., 2003. Влахи. Антропоэкологическое исследование (по материалам средневекового некрополя Мистихали). М.: Научный мир. 126 с.

- Балабанова М. А., Перерва Е. В., Клепиков В. М., Кривошеев М. В., Демкин В. А., Ельцов М. В., Скрипкин А. С., Удальцов С. Н., Яворская Л. В., Дьяченко А. Н., 2014. Курганный могильник Перегрузное I: результаты междисциплинарных исследований: монография. Волгоград: Издво Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО Российской академии народного хозяйства и государственной службы. 360 с.

- Вагнер Е. В., 2014. Среднесарматские погребения Нижнего Поволжья с набором клинкового вооружения. Хронология и возможности исторической реконструкции//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 14/Ред. А. С. Скрипкин. Волгоград. С. 111-117.

- Глебов В. П., Парусимов И. Н., 2000. Новые сарматские погребения в бассейне реки Сал//Сарматы и их соседи на Дону. Вып. 1. Ростов-на-Дону: Терра. С. 61-89.

- Дзиговский А. Н., Островерхов А. С., 2008. Культ руки у сарматов//Краткие сообщения Одесского археологического общества/Отв. ред.: С. Б. Охотников, В. Г. Петренко. Одесса: Фаворит. C. 167-168.

- Иванова В. Д., Колсанов А. В., Миронов А. А., Яремин Б. И., 2007. Ампутации. Операции на костях и суставах: учебное пособие для студентов медицинских вузов. Самара: Офорт. 178 с.

- Клепиков В. М., 2016. Раннесарматские мужские погребения с двумя мечами (к вопросу о социальном статусе)//Константин Федорович Смирнов и современные проблемы сарматскойархеологии: материалы IX международной научной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории», посвящ. 100-летию со дня рождения К. Ф. Смирнова: сб. ст. Оренбург: Изд-во ОГПУ. С. 104-109.

- Кривошеев М. В., Ельцов М. В., Мимоход Р. А., Борисов А. В., 2014. Грунтовые блоки как строительные элементы в курганной архитектуре сарматских памятников Волго-Донского междуречья//Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием по археологическому почвоведению, посвященной памяти проф. В. А. Дёмкина (Пущино, 14-16 апреля 2014 г.). Пущино: Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН. С. 226-229.

- Пикалов Д. В., 2014. Близнечный культ и обычай отрубания руки у сармат//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т. II/Ред. А. Г. Ситдиков. Казань: Отечество. С. 150-155.

- Прокопенко Ю. А., 2011. Связи населения Центрального Предкавказья (вторая половина I тыс. до н. э.). : LAP LAMBERT Academic Publishing. 584 с.

- Прохорова Т. А., Гугуев В. К., 1992. Богатое САрматское погребение в кургане 10 Кобяковского могильника//СА. № 1. С. 142-161.

- Рогинский, Я. Я., Левин М. Г., 1955. Основы антропологии. М.: Высш. шк. 502 с.

- Скрипкин А. С., 2014. Клинковое оружие в разработке хронологии и некоторых вопросов этнополитической истории раннесарматской культуры Волго-Уральского региона//Война и военное дело в скифо-сарматском мире: материалы междунар. науч. конф. памяти А. И. Мелюковой (с. Кагальник, 26-29 апреля 2014 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во Южного научного центра РАН. С. 191-197.

- Сонголов Г. И., Галеева О. П., 2013. Ампутации и экзартикуляции: учебное пособие. Иркутск: ИГМУ. 60 с.

- Флеров В. С., 1993. Погребальные обряды на севере Хазарского каганата. Волгоград: Перемена. 171 с.

- Aufderheide A. C., Rodriguez-Martin C., 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 478 p.

- Bloom A. I., Bloom R. A., Kahila G., Eisenberg E., Smith P., 1995. Amputation of the Hand in the3600-year-old Skeletal Remains of an Adult Male: the First Case Reported from Israel//International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 5, iss. 2. P. 188-191.

- Brothwell C. R., Moller-Christensen V., 1963. A Possible Case of Amputation, Dated to c. 2000 B.C.//Man. Vol. 63. P. 192-194.

- Buquet-Marcon C., Charlier P., Samzun A., 2007. The oldest amputation on a Neolithic human skeleton in France//Nature Preceding. Hdl: 10101/npre 2007.1278.1. Posted 29 Oct. 2007. P. 1-19.

- Dupras T. L., Williams L. J., De Meyer M., Peeters C., Depraetere D., Vanthuyne B., Willems H., 2010. Evidence of amputation as medical treatment in ancient Egypt//International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 20, iss. 4. P. 405-423.

- Friedmann M. D., 1972. Amputations and Prostheses in Primitive Cultures//Bulletin of Prothetics Reseach. P. 105-138.

- Ham R., Cotton L., 1991. Limb amputation: from aetiology to rehabilitation. London; New York: Chapman and Hall. 229 p.

- Malnasi C., 2010. Paleopathology in Ancient Egypt: evidence from the sites of Dayr Al-Barshā and Sheikh Said: A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in the Department of Anthropology in the College of Sciences at the University of Central Florida Orlando, Florida. Orlando. 211 p.

- Murphy E. M., 2003. Iron Age Archaeology and Trauma from Aymyrlyg, South Siberia. Oxford: Archaeopress. 231 p. (BAR International Series; 1152.)

- Ortner D. J., Putschar W. G. J., 1981. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Washington: Smithsonian Institution Press. 479 p.

- Redfern R. C., 2005. A Gendered analysis of health from the iron age to the end of the Romano-British period in Dorset, England (mid to late 8th century B.C. to the end of the 4th century A.D.): A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of Doctor Of Philosophy Institute of Archaeology and Antiquity School of Historical Studies The University of Birmingham December. Birmingham. 582 p.

- Rodriguez-Martin C., 2006. Identification and Differential Diagnosis of Traumatic Lesions of the Skeleton//Forensic Anthropology and Medicine: Complementary Sciences From Recovery toCause of Death. Totowa, NJ: Humana Press Inc. P. 198-221.

- Weaver D. S., Perry G. H., Macchiarelli R., Bondioli L., 2000. A surgical amputation in 2nd century Rome//Lancet. Vol. 356 (August 19). P. 686.

- Wooster M. E., 2012. Escape from a Greater Affliction: The Historical Evolution of Amputation: Submission to 2012 Howard A. Graney Competition for Undergraduate Writing in the History of Surgery. Des Moines, IA. 17 p.

- Zaki M. E., El-Din A. M. S., Soliman M. A.-T., Mahmoud N. H., Basha W. A. B., 2010. Limb Amputation in Ancient Egyptians from Old Kingdom//Journal of Applied Sciences Research. No. 6 (8). P. 913-917.