Смысл и значение орнаментации кисельниц из коллекции Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника

Автор: Грачева Мария Петровна

Журнал: Культурологический журнал @cr-journal

Рубрика: Музееведение

Статья в выпуске: 4 (46), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена попытка расшифровать смысл и значение изображений на 8 кисельницах из коллекции НГИАМЗ. Кисельница - это посуда для приготовления ритуальной пищи, и орнаменты на ней всегда символичны. Методом аналогии с другими видами декоративно-прикладного искусства на кисельницах были выявлены отдельные элементы орнамента с сакральным смыслом и целые их комплексы, которые позволили отнести некоторые предметы к тем или иным обрядам наших предков.

Глиняная посуда, кисельница, орнамент, нижегородский музей-заповедник

Короткий адрес: https://sciup.org/170191663

IDR: 170191663 | DOI: 10.34685/HI.2021.58.78.006

Текст научной статьи Смысл и значение орнаментации кисельниц из коллекции Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника

Этнографические коллекции в музеях нашей страны занимают значительное место и очень популярны у исследователей. Они включают изделия из дерева, глины, разнообразные предметы из ткани, украшенные вышивкой и ткаными узорами. Одним из важнейших направлений исследования является орнамент на предметах, ученые находятся в постоянном поиске путей раскрытия его смысла и значения для наших предков. Например, академик Борис Александрович Рыбаков использовал этнографический материал 19 в. для анализа языческих представлений Древней Руси, так как археологический материал раскопок славянских и древнерусских жилищ очень скуден. В своих работах ученый показал, что орнамент – это универсальный оберег, через который раскрываются представления наших предков об устройстве мира и функциях предметов, на которые он наносится. Орнамент зародился в глубокой древности и благодаря преемственности дошел до наших дней. Безусловно, как и любое явление, орнамент не статичен, он развивался и менялся под влиянием времени. Исходя из этого возникают два тесно связанных между собой вопроса: каков механизм сохранения орнамента и как расшифровать его смысл и значение?

Начнем с ответа на первый. Б.А.Рыбаков писал: «Разумеется, что русская деревня времен Тургенева и Льва Толстого уже не знала языческого содержания своих вышивок, что вышивальщицы лишь бессознательно повторяли старые узоры, т.к. уже не могли объяснить их содержания. Эстетическое начало давно заслонило собой архаичный смысл, и только романтика древней старины (которая входила составной частью в эстетический комплекс) и бережное отношение к родным традициям позволили русской пореформенной деревне сохранить языческие сюжеты в состоянии, пригодном для научной расшифровки» [1].

Если с эстетическим чувствами все понятно, то что имел в виду ученый под бережным отношением к родным традициям? Это становится более понятно, когда речь идет о ритуальных предметах наших предков. В статье «Традиционная обрядовая керамика Верхней Оки» сотрудник Калужского музея Г.Б.Сафонова отметила: «Обрядовые керамические предметы занимают особое место среди изделий народного гончарства кон. XIX – нач. ХХ в. Обряд становится цементирующей средой, которая способствовала сохранению архаичных черт в конструкции, технологии изготовления, способе бытования того или иного сосуда, сводя к минимуму неизбежные наслоения позднего времени» [2]. То есть не только эстетические чувства руководили нашими предками, когда они воспроизводили архаичные орнаменты на своих бытовых вещах, но и вера в то, что нарушение канона изображений приведет к утрате обрядовых функций предмета. Итак, отвечая на наш второй вопрос, можно сказать, что расшифровать орнаменты на предметах из этнографических коллекций музея возможно через находки и выводы, связанные с бытом Древней Руси и языческим мировоззрением.

Изучая этнографические коллекции, ученые чаще всего в качестве примеров берут вышивку и деревянную резьбу, украшавшую крестьянские дома, и предметы быта (ковши, вальки, прялки). Предметы из глины привлекались гораздо реже в силу отсутствия большого количества элементов декоративного орнамента. Однако кисельницы в данном случае представляют собой редкое исключение: они богато орнаментированы. В собрании НГИАМЗ находятся 25 кисельниц с различными изображениями из нескольких районов Нижегородской области, что позволяет широко взглянуть на традиции и обычаи наших предков. Для данного исследования была выделена группа из 8 кисельниц 19 – начала 20 вв. с наиболее, как нам представляется, архаичными орнаментами, обязательной частью которого является изображение птиц.

Главная функция орнамента – это защита от злых сил, которые повсюду преследовали человека. Как писал Б.А.Рыбаков, не только в архитектуре дома присутствовали декоративные, а в свое время – магическо-заклинательные по своему смыслу, элементы для защиты от нечистой силы, но они были обязательно и внутри дома на случай проникновения туда злыдней. При этом посуда имела особое значение: «Совершенно естественно, что одним из наиболее нагруженных защитительной символикой разделов бытовой домашней утвари была посуда. Посуда вмещала то, что непосредственно входило в человека как еда или питье и на пути из печи или из ушата с водой могло подвергнуться нападению невидимых злых сил» [3]. К посуде же для приготовления ритуальных блюд было особое отношение, она вдвойне была нагружена сакральной символикой.

Кисельницы, в данном случае, самый яркий пример такой посуды, так как кисель – одно из старейших традиционных блюд, подававшихся на стол по всем поводам – от свадьбы до тризны.

Для расшифровки орнаментов на кисельницах можно смело использовать уже полученные данные ученых, исследовавших резьбу, вышивку и ткачество, то есть применять метод аналогии. Язык орнамента универсален: «Поэтому все, что относится к приготовлению и потреблению пищи, все, что связано с изготовлением одежды и самой одеждой, вся мебель (особенно кровать) и сундуки для хранения добра - все это щедро покрывалось сакральной орнаментикой, которая как увидим, по своей смысловой основе не отличалась от системы ограждения дома извне» [4]. Аналогии мы будем проводить в большей степени с резьбой. Но избежать обращения к символике традиционной крестьянской вышивки также будет очень сложно, так как полотенца, украшенные вышитыми орнаментами, широко применялись в тех же ритуалах, что и кисель.

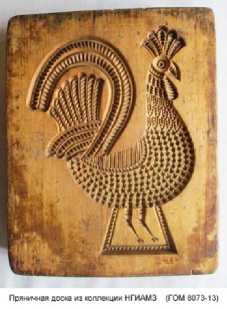

Однако наиболее тесной представляется связь кисельниц с резными пряничными досками, так как пряники также были ритуальным угощением: «Пряники использовались в ритуальных сельскохозяйственных обрядах и на религиозных праздниках. Их преподносили в знак уважения и любви родным, близким и почетным гостям, дарили на свадьбах и раздавали на похоронах. Назначением пряника определялась его форма, размеры и мотивы украшения. Существовал также обычай к каждому значительному дню выпекать строго определенные виды пряников» [5]. Даже по своим функциям на столе пряник и кисель схожи. Одно из местных названий киселя в Нижегородской губернии – выгонщик [6], то есть он подавался в конце трапезы как намек гостям, что праздник окончен, подобные функции мог выполнять и пряник: «Пряники с большим числом рельефных фигурок чаще всего продавались дольками. Иными украшали праздничный стол, но к концу торжества разрезали и раздаривали гостям, вежливо напоминая, что пора расходится по домам. Поэтому подобные пряники в народе получили образное название “разгоня” или “разгонные”» [7].

Кроме связи через символику орнамента ритуальных блюд кисель и печатный пряник может роднить и технология изготовления форм. Можно предположить, что резчики штампов могли изготавливать и пряничные доски или наоборот, поэтому можно провести сравнение. Сложно сказать, кто старше – пряник или кисель. Пряники пришли с княжеских и царских столов. Кисель же был издревле распространен в народе, но далеко не везде он был именно формованным: часто подавался жидкий кисель. Однако миграция орнаментов из одного промысла в другой была возможна. Эта ситуация описана на примере хохломской росписи, более глубоко исследованной: «Однако вернемся к теме городецкого печатного пряника. Ниже приведены рисунки с вариантами орнамента резных пряничных изложниц XIX и начала ХХ веков. Древний солярный символ в форме “розетки”, как видим, представляется доминирующим мотивом, если сравнивать эти рисунки с мотивами травного орнамента “пряник”, который писался в чашках в начале XIX века, – нельзя не заметить поразительного сходства деталей; это дает основание полагать, что мастера различных народных промыслов, живя неподалеку друг от друга, имели между собой тесное общение, что давало им возможность обоюдного творческого заимствования друг у друга художественных находок, мотивов, решений, касающихся “пряника”. Таким образом, зародившись изначально как резная форма для отжимки рисунка на хлебном лакомстве, орнамент пряника становится универсальным и выразительным приемом росписи на изделиях хохломы» [8].

Пытаясь расшифровать орнаменты кисельниц, в ходе работы над статьей к ним в пары были подобраны пряничные доски со схожими сюжетами изображений, а порой и техниками их создания. Анализ орнаментации пряничных досок не является целью данной статьи, однако даже чисто визуальное сравнение дает много пищи для размышлений.

Кисельницы из коллекции НГИАМЗ

1 - ГОМ 15296, 2 - ГОМ 19928-13

Один из самых распространенных мотивов изображений на кисельницах – это птицы, в частности петухи и курицы. В коллекции НГИАМЗ присутствуют предметы как с парными, так и с одиночными изображениями. Начнем с последних. На двух кисельницах, поступивших из Лысково, мы видим простое, но в тоже время вполне натуралистичное изображение хозяина курятника:

хорошо прорисован и гребешок, и хвост со свисающими перьями. Петух являлся символом солнца, это подчеркивается и тем, что он заключен в два круга. И сама форма посуды также связана с солнечной символикой: «… круглая форма посуды как бы сама в себе заключала идею солнца» [9]

Кисельницы из коллекции НГИАМЗ 1 - ГОМ 23821-1, 2 - ГОМ 19928-13

Такая форма характерна для многих кисельниц. Например, следующая пара. На ней уже более сложное, но менее натуралистичное изображение одиночных петухов. В отличие от первой пары здесь уже не вдавленный орнамент, а рельефный. На дне – рельефное изображение петухов, состоящее из бусинок и ребер, обе птицы держат в клювах ветки.

Анализируя сюжеты вщижских арок XII в., Б.А. Рыбаков упоминал птицу, клюющую ветку как

символ восхода и заката солнца [10]. Но первая композиция еще дополнена изображением у ног петуха двух веток, напоминающих папоротник, и между головой и хвостом расположен солярный символ – круг, разделенный на сегменты. Как и в предыдущем случае, центральная часть орнамента заключена в круги, только теперь из продолговатых бусин, а борта внутри разделены на сегменты с повторяющимися рельефными орнаментами. На первой кисельнице эти орнаменты более разнообразны, но, несомненно, перекликаются между собой.

Сложно сказать, для каких событий предназначался кисель с изображением петуха: это скорее универсальный оберег, как и все связанное с солнцем, так что повод вполне мог быть любым. Стоит отметить, что цвета поливы, покрывающей изделия как из белой, так и красной глины, -желтые, оранжевые, коричневатые дополнительно подчеркивают солнечную тему. Среди пряничных досок также встречаются предметы с орнаментом в виде петуха.

Кисельница (ГОМ 6438-2) и пряничная доска (ГОМ 8073-20) из коллекции НГИАМЗ

В коллекции НГИАМЗ есть и одна кисельница с лебедем из старых поступлений до 1924 г. «Изысканно изогнутая шея и крылья лебедя заполнились зубцами и ногтевидными выемками» -это описание орнамента пряника [11], хотя когда смотришь на кисельницу, кажется, что он повторен и в глине, что дает аргумент в пользу близости технологических приемов обоих ремесел. В коллекции

НГИАМЗ в пару к кисельнице есть и пряничная доска с лебедем, при взгляде на них сходство еще очевиднее. Что касается символики, то лебедь наряду с конем назывался Б.А.Рыбаковым одним из существ, несших солнце по небу от рассвета до заката: «Древнейшим на славянской почве примером показа динамики дневного солнечного пути при помощи трех позиций солнца является неоднократно упоминавшийся браслет из Радолинка, на котором есть и утреннее, и вечернее солнце, влекомое лебедями, а над ними в зените - полдневное солнце (без лебедей)...» [12]. В данном случае птица окружена четырьмя солнечными символами, показывающими полный цикл движения солнца за сутки. По борту идет надпись: «За столъ сятъ покушай да вонъ поди», она подтверждает функцию киселя-выгонщика - последнего блюда на столе для гостей.

Парное изображение птиц может быть связано со свадебным обрядом. На двух кисельницах мы видим пару птиц, повернутых друг к другу, а между ними символическое дерево из ребер и бусинок, скорее всего, древо жизни. Изображение на первой кисельнице заключено в полосу из ромбовидной сетки, которая часто украшала свадебные ритуальны предметы, так как ромб символизировал поле и плодородие. На второй кисельнице также есть фрагмент ромбовидной сетки, но он еще дополнен надписью, которую пока не удалось полностью расшифровать, но примерное ее содержание следующее: «На стол лучшую чашу гостю». Эта надпись отражает и традиции гостеприимства, и использование данной посуды для событий, связанных с приемом гостей. Форма обеих кисельниц квадратная, что также может быть связано и с плодородием, и с солнцем.

В коллекции Городецкого историко-художественного музейного комплекса есть кисельница, по форме и орнаменту близкая к двум вышеупомянутым. По сведениям, предоставленным музеем, она поступила в 1988 г. от жительницы Городца Р.Ф.Ценцовой. Ей предмет достался от родителей, которые проживали в деревне Желтухино Городецкого района. В семье он использовался для выпечки пряников, поэтому со слов дарительницы в книгу поступлений он записан как форма для пряника. Эта любопытная деталь еще раз подчеркивает связь между киселем и пряником: для их приготовления, получается, могла использоваться одна и та же посуда.

Изображение пары птиц с древом жизни между ними встречается и на пряничных досках для свадебных пряников, и на вышитых полотенцах: «На свадебных полотенцах часто изображались две птицы по сторонам куста. Они символизировали любовь, пожелание добра и счастья молодым. Такие птицы-павы с пышными хвостами, хохолками на головах и длинными клювами вышиты на концах полотенца из деревни Инема Петрозаводского уезда Олонецкой губернии» [13]. Все это подтверждает гипотезу о том, что, скорее всего, данные кисельницы предназначены для приготовления ритуального кушанья для свадебного стола. Кроме этого, к свадебным кисельницам примыкают гербовые, по аналогии с пряничными досками. Гербовые пряники с царского стола распространились и дошли до народа: «Самыми нарядными, богато разукрашенными были свадебные пряники и пряники, выпеченные по особо торжественному случаю. Так, например, один ржевский свадебный пряник с необычным названием “молена”, украшенный цветным сахаром, позолотой, орнаментом и изображением двуглавого орла, был 1,5 аршина длиной, 1,5 вершка толщиной и весил 1 пуд 35 фунтов» [14].

Орнаментация гербовых пряников могла быть различной; в коллекции Русского музея есть доска, на которой герб сочетается с древом жизни: «Внизу, в фигурном картуше помещено изображение двуглавого орла. Такое сочетание не покажется случайным, если учесть, что цветущий куст -“дерево” - это не только самый распространенный мотив в народном искусстве, но и древний символ возрождения природы, символ жизни. Появление его на гербовой доске, которая чаще всего использовалась при выпечке свадебных пряников, было продиктовано вековой традицией, обусловлено стойкостью древних языческих верований и обрядов» [15]. В

Кисепьница из коллекции НГИАМЗ (ГОМ 6438-1)

собрании НГИАМЗ также присутствует кисельница с изображением двуглавого орла с короной -герба Российского государства. Здесь изображение заключено в круги из продолговатых бусин, напоминающих солнечные лучи. За ними следует рельефная надпись «Изова тэ кша возми и поставъ на столъ». Вероятно, эта фраза означает: «изготовленную (приготовленную) пищу возьми и поставь на стол». Кисельницы с гербами встречаются в коллекциях Калужского музея [16] и Государственного исторического музея (Московская губерния, 18 в.), обе, правда, покрыты зеленой поливой.

Итак, в данной статье совершена попытка проанализировать изображения на 8 кисельницах из коллекции НГИАМЗ, исходя из того, что это посуда для приготовления ритуальной пищи и ее орнаментация не может быть просто декором, а имеет символическую нагруженность. Поиск аналогий расшифрованных изображений велся среди изученных видов декоративно-прикладного искусства – резьбы, вышивки и бранного ткачества. Методом аналогии на кисельницах были выявлены отдельные элементы орнамента с сакральным смыслом и целые их комплексы, которые позволили отнести некоторые предметы к тем или иным празднествам и обрядам наших предков. Эта была первая попытка исследования данной коллекции с таких позиций, так как орнаменты на глиняных изделиях редки и нечасто привлекают внимание ученых. Но они, несомненно, имеют большой потенциал, и эта работа будет продолжена в будущем.

Список литературы Смысл и значение орнаментации кисельниц из коллекции Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника

- Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. - М.: Акад. проект, 2016. - С. 482.

- Сафонова Г.Б. Традиционная обрядовая керамика Верхней Оки // Верхнее Подонье: Археология. История: [сб. ст.]. Вып. 4 / Гос. воен.-ист. и прир. музей-зап. "Куликово поле" и др.; отв. ред. А.Н. Наумов. - Тула, 2009. - С. 140.

- Добрых рук мастерство: Произведения народного искусства в собрании Государственного Русского музея / Сост. и науч. ред. И.Я.Богуславская. - Л.: Искусство, 1981. - С. 63-64.

- Трусова М.П. Глиняные кисельницы села Богородского конца XIX - начала XX века в собрании Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника // Вопросы музеологии. - 2016. - 2(14). - С. 102.

- Аветисян В.Б. Славянский круг. - Н. Новгород: Бегемот, 2003. - С. 145-146.