Смысложизненные ориентации как критерий личностного развития сотрудников органов внутренних дел в непрерывном образовании

Автор: Дмитрий Владимирович Литвин

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 4 (87), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Проблема развития личности сотрудника органов внутренних дел обусловлена рядом социальных и профессиональных факторов и отражает противоречия между традиционной системой унифицированной целевой ориентации образовательного процесса на профессионально-инструментальную составляющую образовательного результата, с одной стороны, и научными достижениями современной педагогики, демонстрирующими множественный, полисубъектный характер отношений при проектировании гуманистически ориентированных образовательных целей, учитывающих стремление личности к самообоснованию, рефлексии смысла образования, творческому саморазвитию, с другой стороны. Материалы и методы. Констатирующий педагогический эксперимент, тестирование, опрос (методика диагностики смысложизненных ориентаций Д. Крамбо, Л. Махолик в адаптации Д. А. Леонтьева). В экспериментальном исследовании приняли участие сотрудники органов внутренних дел мужского пола, являющиеся выпускниками образовательной организации по направлениям подготовки магистратуры, в количестве 51 человека. Результаты и обсуждение. Раскрываются особенности диагностики профессионально-личностного развития сотрудников органов внутренних дел в непрерывном образовании на основе интерпретации смысложизненных ориентаций. Выявлены значения развитости смысложизненной регуляции, субъектность индивидуальной истории, жизненных выборов, целеполагания. Определены четыре однородные группы (кластера) по степени выраженности значимых личностных качеств, относящихся к ценностно-смысловому блоку личностной организации. Кластеры характеризуются типическим личностно-средовым субъектным взаимодействием обучающегося взрослого в среде непрерывного образования системы МВД России. Качественный анализ состава кластеров показал наличие сотрудников с личностными проявлениями, свойственными ориентации на развитие, а также сотрудников с низким уровнем выраженности активно-преобразующей деятельности. Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости разработки технологий адресного педагогического сопровождения и педагогической поддержки личностного развития обучающихся в непрерывном образовании.

Развитие личности, непрерывное образование, личностно-развивающая среда, смысложизненные ориентации, технологии диагностики профессионально-личностного развития

Короткий адрес: https://sciup.org/149138499

IDR: 149138499 | УДК: 37.032 | DOI: 10.24412/1999-6241-2021-4-87-451-464

Текст научной статьи Смысложизненные ориентации как критерий личностного развития сотрудников органов внутренних дел в непрерывном образовании

Citation: Litvin D. V. Life-Meaning Orientations as a Criterion for Law Enforcement Officers’ Personal Development in Lifelong Education. Psychopedagogy in Law Enforcement. 2021. Vol. 26, No. 4(87). Pp. 451–464 (In Russ.). 24412/1999-6241-2021-4-87-451-464

Актуальность, значимость и сущность проблемы. Требования к личности сотрудника органов внутренних дел продиктованы объективной необходимостью формирования кадрового состава, способного успешно решать задачи, стоящие перед ведомством на современном этапе общественно-исторического развития. Однако, как указывает В. А. Колокольцев, к самым острым кадровым вопросам относится некомплект аттестованного состава (около 70 тыс. человек) 1. Увеличивается число сотрудников, не заслуживших права на пенсионное обеспечение по выслуге лет и увольняющихся по своей инициативе. Одновременно принимаются молодые сотрудники, причем в первую пятерку источников комплектования входят гражданские организации (до 26%) и гражданские образовательные организации (до 5%) 2. Актуальной проблемой остается и рост количества сотрудников, допустивших нарушения служебной дисциплины в течение последних пяти лет, значима и доля уволенных сотрудников в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В таких условиях внимание к профессионально-личностной адаптации сотрудников к специфике службы с возможностью сохранения потенциала для их личностного развития, а также педагогическая поддержка сотрудников со значительным стажем становятся важнейшим направлением педагогических и психологических исследований.

Проблема личности в контексте профессионального развития отчетливо проявляется в непрерывном образовании взрослых. Эволюция личности в течение всей жизни предполагает профессионализацию человеческой деятельности, которая выступает атрибутом личностного развития. Экономическая предпосылка образовательных подходов, отчетливо прослеживающаяся в большинстве нормативно закрепленных программ и проектов дополнительного образования, обусловлена пристальным вниманием к устранению несоответствия между квалификацией граждан, в том числе выпускников образовательных организаций, и значительным ростом научно-технических знаний и производственных технологий. Учитывая, что самым долговременным и прочным мотивом расширения профессионального опыта, поддержания профессионального роста и качественного развития выступают личностная направленность и стремление человека совершенствоваться, экономически обусловленная стратегия непрерывного образования предстает как односторонне образовательная практика. Образовательные механизмы при недостаточном их гуманистическом векторе, программно-целевой и содержательной ориентации играют роль профессионального обучения, повышения «ремесленных» навыков, важность которых не оспаривается.

Безусловно, непрерывное образование работника значимо повышает «экономическое благополучие и социальную устойчивость территорий» [1], а «стимулирование работодателей к инвестициям в человеческий капитал работников» [2] выступает направлением государственной политики в области непрерывного образования взрослых. Однако главным фактором развития и науки, и техники, и экономики является не «человеческий капитал», а личность конкретного человека. Без личностного опыта, опыта личностных функций — «выбора, рефлексии, поиска смысла, саморегуляции, выстраивания отношений с Другим, реализации себя как субъекта и др.» (по В. В. Серикову) [3], человек обречен быть средством научно-технического прогресса. Должное внимание в непрерывном образовании личностной сфере дает возможность не просто на сохранение, но и на преумножение человеческого в человеке.

Проблема исследования обусловлена необходимостью разрешения противоречия между сложившейся системой целевой ориентации образовательного процесса, характеризующейся унификацией профессионально-прикладных целей, с одной стороны, и научными достижениями современной педагогики, демонстрирующими множественный, полисубъектный характер отношений при проектировании гуманистически ориентированных образовательных целей, учитывающих стремление личности к самообосно-ванию, рефлексии смысла образования, творческому саморазвитию, с другой стороны.

Исследовательская гипотеза заключается в том, что общая выборка, на примере которой изучаются особенности профессионально-личностного развития сотрудников органов внутренних дел в среде непрерывного образования, статистически достоверно различается по степени выраженности значимых личностных качеств, относящихся к ценностно-смысловому блоку личностной организации. Сформированным таким образом однородным группам (кластерам) свойственно индивидуальное соотношение выраженности личностных проявлений, отражающих типическую для данного кластера их иерархию, которая характеризует личностно-средовое субъектное взаимодействие обучающегося взрослого в среде непрерывного образования системы МВД России. Анализ выделенных типических особенностей будет косвенно способствовать определению типа образовательной среды и ее развивающего потенциала, а также направлений совершенствования ее развивающего статуса для всех категорий обучающихся сотрудников.

Цель исследования: раскрыть особенности диагностики профессионально-личностного развития сотрудников органов внутренних дел в непрерывном образовании на основе интерпретации смысложизненных ориентаций.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. Обретение человеком личностных смыслов традиционно связано с социальным институтом образования. Воспитательное направление в непрерывном образовании взрослых исключает непосредственное и целенаправленное воздействие на обучающихся. Специфика взрослого контингента обучающихся, тесная связь развития личности с профессиональной деятельностью, а также ориентация на развитие личности взрослого обучающегося как непрекращающийся процесс определяют непрерывное образование.

Нерешенная в полной мере проблема диагностики профессионально-личностного развития выступает дискуссионным полем философов, психологов, педагогов. К. А. Абульханова утверждает, что на всех этапах развития человека в объективном мире можно охарактеризовать по «вырабатываемым личностью и проявляемым ею отношениям к объективным детерминантам: их принятием, преодолением или преобразованиям. Это и создает особое пространство противоречий, решая или не решая которые личность так или иначе организует свой жизненный путь, самореализуется в нем» [4]. Исследуя вопросы смысложизненных ориентиров, Л. М. Митина указывает, что существующее противоречие «между необходимостью меняться и желанием сохранить собственную индивидуальность, личностную и профессиональную идентичность» зависит от способности человека «к самостоятельной постановке цели своей жизнедеятельности (профессиональной деятельности, в част- ности) и ее практической реализации в континууме „исполнитель-специалист-профессионал“» [5]. Теория и практика образования взрослых получает первоначальный импульс и направление к развитию как проблему обеспечения адаптации современного человека к беспрецедентным по своим масштабам меняющимся условиям жизнедеятельности под преимущественным влиянием социально-экономических факторов. Однако «социализация и индивидуализация личности не сводится к адаптации, даже успешной, к стремительно изменяющемуся миру. Никакая адаптация не сможет угнаться за бегущим днем, поэтому любые адаптивные модели как личности, так и образования, сколь бы они ни были изящны, имеют ограниченный радиус действия» [6, c. 10–13].

В зарубежных исследованиях педагогическое сопровождение взрослых также становится предметом исследований. Так, С. Де Фрейтас с соавторами обосновывали образовательные системы в целях педагогической поддержки взрослого обучающегося в Великобритании на протяжении всей жизни [7]. Ю. Чжоу, Дж. Ван изучали стратегии обучения взрослых в Китае с акцентом на «саморегулируемое обучение» [8]. С. Ким, С. Янг анализировали самоидентификацию обучающихся в связи с «эффективностью принятия решений о профессиональной карьере», а также «роль адаптации и социальной поддержки как посредников в этих процессах» [9]. Чешские ученые Л. Прокесова, М. Вакулик, Л. Каспаркова, Ю. Прочазка посредством теории самоопределения исследовали влияние личностных характеристик взрослых на профессиональную вовлеченность и на потребности в компетентности [10]. Научный интерес к проблеме образования взрослых в отечественной и зарубежной науке обусловлен широким кругом экономических и социальнокультурных факторов.

Вопросы профессионально-личностного развития сотрудников органов внутренних дел разносторонне освещены в отечественных исследованиях. Однако чаще всего рассматриваются отдельные аспекты формирования личности в процессе профессионализации — обучения в образовательных организациях МВД России. Это можно объяснить, учитывая динамику личностных процессов, происходящих на этапе профессионализации личности, а также концентрацию исследователей в образовательных организациях, выступающих инициаторами подобных работ. Личностно ориентированный, гуманистический подход к личностному развитию сотрудников наблюдается в работах В. М. Мельникова, Н. Н. Федоскина, А. Н. Завьялова, В. С. Остапенко, Н. В. Сердюк, Н. В. Ерошенкова и др. [11–16]. С акцентом на необходимость саморазвития личности в процессе профессиональной подготовки и профессионального образования обосновывают положения своих иссле- дований Т. Л. Журавлева, А. В. Башков, И. В. Подпо-рин и др. [17–19]. На обобщенных интегральных позициях к развитию личности сотрудников органов внутренних дел (профессионально-аксиологических, профессионально-социологических), учитывающих общечеловеческие и профессионально-личностные качества, построены исследования П. А. Лась-ко, О. Н. Штаб, И. М. Лебеденко, С. И. Рабазанова, И. С. Скляренко и др. [20–24]. Вместе с тем методики использования смысложизненных ориентаций как критерия личностного развития профессионала в непрерывном образовании не получили должного отражения в исследованиях. Диагностика личностного развития в непрерывном образовании должна оставаться в рамках антропологических направлений философии, психологии, социологии, а также основываться на интерпретации выявленных фактов с позиции оценки направленности личности на развитие своей самости в связи с общественно значимыми видами деятельности.

Как указывают авторы, потребности, мотивы, интересы определяют специфику функционирования личностной системы, обусловливающей процессы развития (Л. С. Выготский [25], А. Н. Леонтьев [26], А. Г. Асмолов [27], Б. С. Братусь [28] и др.). Концентрация дальнейших усилий на определении структуры в связи с ведущим видом профессиональной деятельности сотрудника позволит определить основные опорные точки педагогической модели профессионально-личностного развития сотрудников в непрерывном образовании.

Материалы и методы

Помимо теоретических методов исследования (анализ философской, педагогической, психологической литературы, нормативных правовых актов, синтез взаимосвязей и взаимозависимости явлений в процессе формирования структуры исследования, его внутреннего содержания, заключения и выводы), использовались эмпирические методы (констатирующий педагогический эксперимент, тестирование, опрос). В процессе исследования личностных проявлений применялась методика диагностики смысложизненных ориентаций (Д. Крамбо и Л. Махолика в адаптации Д. А. Леонтьева (далее — тест СЖО) [26].

В экспериментальном исследовании приняли участие сотрудники органов внутренних дел мужского пола, являющиеся выпускниками Академии управления МВД России в 2020 г. по направлениям подготовки магистратуры, в количестве 51 человека.

Характер распределения полученных значений выборки определялся с помощью критериев согласия Пирсона, Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка и др. Использовались приемы интерпретации описательной статистики; метод кластеризации выборки с предварительной процедурой анализа по нормированным

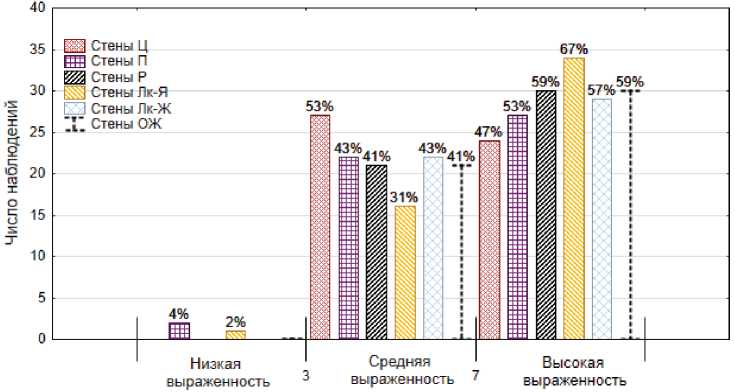

Примечание. Здесь и далее: Ц — цели в жизни; П — процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность; Р — результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией; Лк-Я — локус контроля — Я (Я — хозяин жизни); Лк-Ж — локус контроля — жизнь, или управляемость жизни; Общ. ОЖ — значения общей шкалы осмысленности жизни.

Рис. 1. Гистограмма распределения стеновых значений выраженности факторов теста СЖО

(Д. Крамбо, Л. Махолик. Адаптация Д. А. Леонтьева)

( Fig. 1. The histogram of the distribution of bar scores of the intensity of the factors of the test of life-meaning orientations (Crumbaugh J., Maholik L. adapted by Leontiev D. A.))

значениям тестов, результаты которого учитывались при интерпретации внутригрупповых распределений по итогам кластеризации, а также при формировании соответствующих заключений и выводов (построение гистограмм распределения исследуемых признаков по степени выраженности). Проводился корреляционный анализ исследуемых признаков посредством непараметрических статистических критериев (коэффициента ранговой корреляции Спирмена). В ходе кластеризации методом k-средних с предварительно стандартизированными переменными гипотеза относительно числа кластеров получала описательную интерпретацию (в том числе по данным дисперсионного анализа), а также графическую визуализацию.

Результаты и обсуждение

Преимущественное распределение значений выраженности различных показателей осмысленности жизни исследуемой выборки находится в средних и высоких оценочных интервалах (рис. 1).

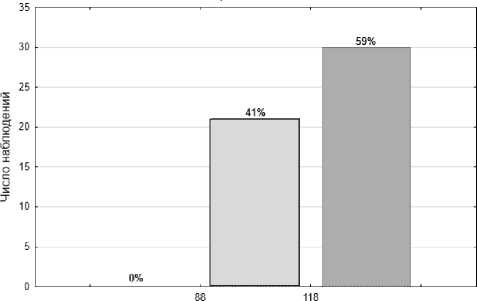

Смысложизненные ориентации придают жизни и деятельности человека осмысленность и направленность. Учитывая, что в Академии управления МВД России (АУ МВД России) обучаются действующие и потенциальные руководители территориальных органов МВД России, ожидаемо, что медиана выборки по данному фактору в сравнении со средними Д. А. Леонтьева сдвинута в сторону больших значений (рис. 2). Исходя из высоких и средних значений осмысленности жизни, можно сделать предположение, что сотрудники обладают достаточной личностной зрелостью, поскольку осмысленность жизни выступает значимым фактором развития личности, определяющим направленность человека на достижение социально и профессионально значи- мых результатов. Распределение выборки по значениям фактора осмысленности жизни позволило выделить две группы выпускников — с высоким (59%) и средним (41%) значениями фактора ОЖ (по нормированным значениям, приведенным Д. А. Леонтьевым).

В то же время в исследованиях ученых описываются значения теста СЖО для иных категорий респондентов [29, с. 74; 30–32]. Так, средние значения субшкал и общего показателя СЖО (по данным Е. А. Петровой, А. А. Шестакова, n=75) лиц в возрасте от 30 до 55 лет обоих полов (служащих банковских структур) также

Рис. 2. Гистограмма распределения значений шкалы ОЖ по степени выраженности ( х =103,10; σ=15,03 по Д. А. Леонтьеву: X≤88 — низкая степень выраженности признака; 89≤X≤118 — средняя степень выраженности признака; X≥119 — высокая степень выраженности признака) ( Fig. 2. Histogram of the distribution of the scores of the general scale of the meaningfulness of life according to intensity ( х =103,10; σ=15,03 according to Leontiev D. A.:

X≤88 — low intensity of the trait; 89≤X≤118 — mean intensity of the trait; X≥119 — a high degree of intensity of the trait))

отличаются в сторону высокой степени выраженности признаков и в целом находятся в границах соответствующих значений выпускников Академии управления (табл. 1). При этом сопоставимы и категории респондентов, поскольку «оцениваемые банковские работники находились на высоких стадиях профессионализации („мастер, авторитет или наставник“)» [30].

Таблица 1. Средние и стандартные отклонения субшкал и общего показателя ОЖ различных категорий

(Table 1. Mean and standard deviations of subscales and the general score of the meaningfulness of life of various categories )

|

Субшкала |

Сотрудники – выпускники АУ МВД России |

Служащие банковских структур (Е. А. Петрова, А. А. Шестаков) |

Представители спорта высших достижений (Д. С. Бакуняева) |

|||

|

х |

σ |

х |

σ |

х |

σ |

|

|

Цели в жизни |

37,47 |

3,74 |

38,91 |

3,20 |

35,94 |

4,66 |

|

Процесс жизни |

35,10 |

4,49 |

35,95 |

4,06 |

34,27 |

4,47 |

|

Результативность жизни |

30,47 |

3,23 |

29,83 |

3,00 |

29,56 |

3,40 |

|

Локус контроля — Я |

24,90 |

2,62 |

24,65 |

2,39 |

24,58 |

2,93 |

|

Локус контроля — Ж |

35,84 |

4,43 |

34,59 |

4,44 |

35,61 |

4,25 |

|

Общий показатель ОЖ (шкала) |

120,29 |

11,40 |

120,36 |

10,21 |

119,1 |

13,7 |

Сравнение характеристик с показателями представителей спорта высших достижений (Д. С. Бакуняева, n=500) показывает более низкие границы у спортсменов всей выборки эмпирического исследования по всем субшкалам и общему показателю ОЖ. Возможно, это объясняется возрастным диапазоном выборки, в которую входили спортсмены преимущественно в возрасте от 15 до 22 лет. Тогда как нашу выборку составили сотрудники преимущественно от 30 до 40 лет (70%), занимающие руководящие должности в органах внутренних дел, со стажем службы от 11 до 20 лет (64%), т. е. с определенной профессиональной и личностной зрелостью. Наше предположение может быть справедливым даже с учетом того, что проведенный корреляционный анализ не показал связи между возрастом и выраженностью всех исследуемых личностных проявлений в выборке. Если мы рассматриваем зрелого человека, то его биологическое развитие не находится в прямой зависимости от социальной и профессионально-личностной зрелости. Однако на этапе профессионализации молодого поколения происходит формирование соответствующих смысложизненных ориентаций, которые естественным образом могут располагаться в более низких границах, чем у зрелого человека.

Подобный анализ на уровне сравнения средних значений, как и анализ распределения по степени выраженности признака по нормам разработчиков тестов, дает лишь общее представление о выражен- ности исследуемых личностных проявлений, малоинформативен в контексте нашей работы. Необходим более дифференцированный подход к оценке закономерностей распределения значений по наблюдаемым факторам в выборке.

По утверждению Д. А. Леонтьева, показатели осмысленности жизни не представляются внутренне однородной структурой, хотя выступают целостным феноменом, отражающим целостность личности. Факторы теста, кроме второго (условно — верность ложному пути), рассматриваются автором как составляющие смысла жизни личности [26, с. 12–13]. При этом показатели делятся на две группы: собственно жизненные ориентации (цели в жизни, насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией), которые соотносятся с целью (будущим), процессом (настоящим) и результатом (прошлым), и внутренний локус контроля. Один из показателей локуса контроля характеризует общее мировоззренческое убеждение в возможности контроля, второй — отражает веру в собственную способность осуществлять такой контроль.

Как указывает Д. А. Леонтьев, каждый из факторов (за исключением второго) статистически значимо (p<0,01) коррелирует с общим показателем осмысленности жизни ОЖ. Корреляционная связь — это согласованные изменения двух или большего количества признаков. Корреляционная связь отражает тот факт, что изменчивость одного признака находится в некотором соответствии с изменчивостью другого [33, с. 200]. Действительно, корреляционный анализ посредством модуля непараметрической статистики приложения Statistica (распределение по субшкалам теста СЖО признано отличным от нормального) доказывает это утверждение применительно к исследуемой выборке сотрудников органов внутренних дел. С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена, который позволяет определить тесноту (силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками или двумя профилями (иерархиями) признаков, выявлена статистически значимая (р<0,05) сильная, в отдельных случаях средняя корреляционная связь между шкалами Ц, П, Р, Лк-Я, Лк-Ж, Общ. ОЖ (табл. 2).

Таблица 2. Результаты ранговой корреляции Спирмена между факторами теста СЖО в выборке выпускников

Академии управления МВД России (p<0,05)

(Table 2. Results of Spearman’s rank correlation between the factors of the test of life-meaning orientations in the sample of graduates of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia (p <0,05) )

|

Факторы |

Ц |

П |

Р |

Лк-Я |

Лк-Ж |

Общ. ОЖ |

|

Ц |

1,00 |

0,71 |

0,74 |

0,79 |

0,78 |

0,85 |

|

П |

0,71 |

1,00 |

0,68 |

0,67 |

0,78 |

0,86 |

|

Р |

0,74 |

0,68 |

1,00 |

0,71 |

0,83 |

0,88 |

|

Лк-Я |

0,79 |

0,67 |

0,71 |

1,00 |

0,77 |

0,82 |

|

Лк-Ж |

0,78 |

0,78 |

0,83 |

0,77 |

1,00 |

0,93 |

|

Общ. ОЖ |

0,85 |

0,86 |

0,88 |

0,82 |

0,93 |

1,00 |

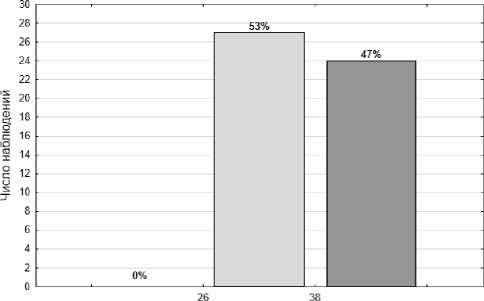

Это позволяет предположить, что при применении процедуры кластерного анализа по значениям факторов, заложенных в тесте СЖО, выборка дифференцируется на достаточно однородные и непротиворечивые по выраженности тестовых факторов группы. Поскольку кластерный анализ — это метод классификационного анализа, который осуществляется в целях формирования однородных по определенным признакам групп (кластеров), его применение даст возможность не только выделить однородные группы, но и сравнить их. Кластерный анализ при рассмотрении результатов распределения выборки по выраженности факторов теста СЖО будет играть базовую роль в формировании первоначального представления об объективно существующем порядке, присутствующем в выборке. Как отмечает Г. Ф. Лакин, при решении вопросов классификации наблюдений, относящихся к различным генеральным совокупностям, причем их взаимоотношения априорно обычно неясны, используют методы кластерного анализа [34, с. 316]. Несмотря на то что исследуемые выборки значений относятся к одной генеральной совокупности, сопоставление множества шкал и субшкал, невыраженная корреляция между отдельными факторами и противоречивые данные вызывают затруднения с дифференцированием выборки. Повторим, что это не относится исключительно к учету факторов смысложизненных ориентаций, хотя даже совокупное рассмотрение значений указанного теста по субшкалам ожидаемой однородности групп (кластеров) является непростой задачей, если в нашем распоряжении нормированная неспецифичная шкала. Так, на рисунках 3–7 представлены гистограммы распределения значений по степени выраженности факторов теста СЖО по субшкалам: 1) цели в жизни (Ц); 2) процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность (П); 3) результативность жизни, или удовлетворенность са-

Значения субшкалы Ц

Список литературы Смысложизненные ориентации как критерий личностного развития сотрудников органов внутренних дел в непрерывном образовании

- Коршунов И. А., Гапонова О. С., Пешкова В. М. Век живи — век учись: непрерывное образование в России : коллективная монография. М., 2019. 310 с.

- Непрерывное образование — стимул человеческого развития и фактор социально-экономических неравенств / под общ. ред. Ю. В. Латова. М., 2014. 433 с.

- Сериков В. В. Личностно-развивающее образование: два десятилетия исканий // Известия Волгоградского государственного пед. университета. Сер. Педагогические науки, филологические науки, социально-экономические науки и искусство. 2011. № 8(62). С. 14–20.

- Абульханова К. А. Время личности и ее жизненного пути // Человек и мир. 2017. Т. 1, № 1. С. 165–200.

- Митина Л. М. Система «образование–личность–профессия» как предмет психологического исследования // Образование — личность — профессия : сб. трудов IX междунар. науч.-практ. конф. 2–6 июля 2013 года. М., 2013. С. 12–16.

- Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б. Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха / пер. с англ. М., 2018. 240 с.

- De Freitas S., Harrison I., Magoulas G., Mee A., Mohamad F., Oliver M., Papamarkos G., Poulovassilis A. The development of a system for supporting the lifelong learner. British Journal of Educational Technology. 2006. Vol. 37. Рp. 867–880. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2006.00666.x.

- Zhou Y., Wang J. Goal orientation, learning strategies, and academic performance in adult distance learning. Social Behavior and Personality: An international journal. 2019. Vol. 47(7). Pp. 1–20. https://doi.org/10.2224/sbp.8195.

- Kim S., Yang S. The effects of Korean college students’ self-identity on career decision-making self-efficacy. Social Behavior and Personality: An international journal. 2019. Vol. 47(9). Рp. 1–6. https://doi.org/10.2224/sbp.8127.

- Prokesova L., Vaculik M., Kasparkova L., Prochazka J. An integrated model of work engagement: How the satisfaction of basic psychological needs explains the relationship between personality and work engagement. Psihologija. 2019. Vol. 52(3). Pp. 265–284. https://doi.org/10.2298/PSI181204004P.

- Мельников В. М. Формирование личностно-значимых качеств курсантов образовательных учреждений МВД России : автореф. дис. … канд. пед. наук. Елец, 2004. 24 с.

- Федоскин Н. Н. Формирование системы гуманистических ценностей у сотрудников правоохранительных органов : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2005. 26 с.

- Завьялов А. Н. Педагогические условия становления экзистенциальной направленности курсантов в вузе МВД : автореф. дис. … канд. пед. наук. Иркутск, 2005. 19 с.

- Остапенко В. С. Формирование научного мировоззрения курсантов вузов МВД России : автореф. дис. … д-ра пед. наук. Воронеж, 2011. 44 с.

- Сердюк Н. В. Теоретические основы развития герменевтического подхода в педагогической деятельности руководителя органа внутренних дел : автореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб., 2013. 43 с.

- Ерошенков Н. В. Профессионально-нравственная подготовка курсантов в образовательной среде вуза МВД России : автореф. дис. … канд. пед. наук. Белгород, 2014. 26 с.

- Журавлева Т. Л. Активизация профессионального саморазвития слушателей вузов МВД России : автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 1998. 23 с.

- Башков А. В. Проектирование самовоспитания профессионально значимых качеств курсанта вуза МВД России : автореф. дис. … канд. пед. наук. Барнаул, 2004. 21 с.

- Подпорин И. В. Формирование готовности курсантов к самообразовательной деятельности в процессе обучения в вузе МВД России : автореф. дис. … канд. пед. наук. Краснодар, 2012. 28 с.

- Ласько П. А. Социально-профессиональное воспитание курсантов учебных центров МВД России в процессе первоначальной профессиональной подготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук. Кострома, 2004. 19 с.

- Штаб О. Н. Формирование профессионально-ценностных ориентаций курсантов юридического института МВД России : автореф. дис. … канд. пед. наук. Барнаул, 2006. 21 с.

- Лебеденко И. М. Воспитательная среда образовательного учреждения МВД России : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2011. 24 с.

- Рабазанов С. И. Формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности у студентов вузов МВД России : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2011. 27 с.

- Скляренко И. С. Педагогическая система формирования профессиональных ценностных установок у курсантов вузов МВД России : автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2014. 51 с.

- Выготский Л. С. Психология развития ребенка. М., 2004. 512 с.

- Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). 2-е изд. М., 2000. 18 с.

- Асмолов А. Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа. М., 2001. 416 с.

- Братусь Б. С. Аномалии личности. М., 1988. 301 с.

- Ситникова Е. В. Самоотношение личности и его проявления в период адаптации к воинской службе. Хабаровск, 2017. 124 с.

- Петрова Е. А., Шестаков А. А. Социально-психологические основы ассесмента руководителей банковских структур. Новомосковск, 2002. 120 с.

- Нефедова Д. И. Ценностно-смысловые характеристики идентичности сотрудников ОВД на разных этапах прохождения службы // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2016. № 4(67). С. 25–31.

- Берсим А. В., Прокопьева С. А. Исследование социально-психологических детерминант смысложизненных ориентаций в различных социальных группах // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2008. № 1(32). С. 47–48.

- Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. СПб., 2000. 350 с.

- Лакин Г. Ф. Биометрия. М., 1990. 352 с.

- Бакуняева Д. С. Смысложизненные ориентации в системе факторов профессиональной успешности спортсменов — представителей спорта высших достижений : канд. психол. наук. М., 2018. 111 с.

- Буреева Н. Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП «Statistica». Н. Новгород, 2007. 112 с.

- Кроповницкий О. В. Взаимосвязь копинг-стратегий, локуса контроля и мотивации достижения у руководителей // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2018. № 4. С. 541–549.

- Бороздина Л. В., Залученова Е. А. Увеличение индекса тревожности при расхождении уровней самооценки и притязаний // Вопросы психологии. 1993. № 1. С. 112–118.

- Серый А. В. Система личностных смыслов: структура, функции, динамика // Экзистенциальная и гуманистическая психология. Кемерово, 2004. 272 с. URL: http://hpsy.ru/public/x1252.htm.

- Реан А. А., Кудашев А. Р., Баранов А. А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика. СПб., 2006. 479 с.

- Анохина Г. М. Дидактические условия развития личности в системе школьного естественнонаучного образования : автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2008. 55 с.