Снеговая съемка в пределах месторождений медных руд в горнопромышленных районах Урала

Автор: Гончар Н. В., Макаров А. Б., Гуман О. М., Антонова И. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 2 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты исследований пылевых остатков снегового покрова в пределах различных природно-климатических зон и месторождений меди Уральского региона. Исследование снегового покрова является одним из методов экологической оценки территорий. Это касается изучения пылевых остатков проб снегового покрова, что показано на примере территорий Северного и Южного Урала на разных стадиях работ на месторождениях меди. Начальная стадия изучения и разработки рассмотрена на примере медно-порфировых месторождений в Челябинской области, где для снеговых проб в пылевых остатках характерны семена березы, выявляется органика, очень незначительное количество минеральной части при низкой пылевой нагрузке (Р ˂ 100 кг/сут на км2). Для месторождений Ивдельского района (Северный Урал) в пылевых остатках в значительной мере присутствует органическая труха, обломки рудных минералов (пирита, халькопирита) и минералы вулканогенных пород и метасоматитов. Максимальное значение пылевой нагрузки установлено для отрабатываемого в настоящее время Ново-Шемурского месторождения. Изучение пылевых остатков в зоне влияния Карабашского медеплавильного комбината (до его реконструкции) показало, что в некоторых частях санитарно-защитной зоны уровень загрязнения снегового покрова очень высокий при значениях пылевой нагрузки до 12 633 кг/сут на км2, что определяется прежде всего широким использованием дробленых медеплавильных шлаков. В целом изучение пылевых остатков снежного покрова дает информацию как об экологическом состоянии территорий, так и минеральном составе остатков, что необходимо использовать в практических целях.

Месторождения меди, снеговая съемка, пылевые остатки, сульфиды, тяжелые металлы, copper deposits, snow survey, dust residues, sulfides, heavy metals

Короткий адрес: https://sciup.org/142240267

IDR: 142240267 | УДК: 550.42 | DOI: 10.21443/1560-9278-2024-27-2-158-169

Текст научной статьи Снеговая съемка в пределах месторождений медных руд в горнопромышленных районах Урала

В работе представлены результаты исследований пылевых остатков снегового покрова в пределах различных природно-климатических зон и месторождений меди Уральского региона. Исследование снегового покрова является одним из методов экологической оценки территорий. Это касается изучения пылевых остатков проб снегового покрова, что показано на примере территорий Северного и Южного Урала на разных стадиях работ на месторождениях меди. Начальная стадия изучения и разработки рассмотрена на примере медно-порфировых месторождений в Челябинской области, где для снеговых проб в пылевых остатках характерны семена березы, выявляется органика, очень незначительное количество минеральной части при низкой пылевой нагрузке (Р ˂ 100 кг/сут на км2). Для месторождений Ивдельского района (Северный Урал) в пылевых остатках в значительной мере присутствует органическая труха, обломки рудных минералов (пирита, халькопирита) и минералы вулканогенных пород и метасоматитов. Максимальное значение пылевой нагрузки установлено для отрабатываемого в настоящее время Ново-Шемурского месторождения. Изучение пылевых остатков в зоне влияния Карабашского медеплавильного комбината (до его реконструкции) показало, что в некоторых частях санитарно-защитной зоны уровень загрязнения снегового покрова очень высокий при значениях пылевой нагрузки до 12633 кг/сут на км2, что определяется прежде всего широким использованием дробленых медеплавильных шлаков. В целом изучение пылевых остатков снежного покрова дает информацию как об экологическом состоянии территорий, так и минеральном составе остатков, что необходимо использовать в практических целях. Гончар Н. В. и др. Снеговая съемка в пределах месторождений медных руд в горнопромышленных районах Урала. Вестник МГТУ. 2024. Т. 27, № 2. С. 158–169. DOI:

e-mail: , ORCID:

Gonchar, N. V. et al. 2024. Snow survey within the copper ore deposits in the mining regions of the Urals. Vestnik of MSTU, 27(2), pp. 158–169. (In Russ.) DOI:

Снеговая съемка является одним из методов оценки степени загрязнения атмосферного воздуха в течение зимнего периода ( Василенко и др., 1985; Гончар и др., 2023 ). Снежный покров обладает рядом свойств, делающих его удобным индикатором загрязнения природной окружающей среды. Это обусловлено тем обстоятельством, что концентрации загрязняющих веществ в нем обычно в два-три раза выше, чем в атмосферном воздухе. Особенности снежного покрова, устанавливающие его важную роль в решении экологических задач, определяются следующими факторами: в пределах Уральского региона – это длительность его существования (до 5 месяцев), которого хватает для накопления поллютантов в объеме, достаточном для количественного определения стандартными методами анализа (гидрохимического, атомной абсорбции, нейтронной активации). Снежный покров является накопителем витающей пыли, не осаждающейся гравитационным путем. Накопление снега сопровождается захватом аэрозольных частиц, что дает возможность определения поллютантов в каждом горизонте своеобразной пробы, отобранной в течение снегопада, а низкие температуры обеспечивают консервацию химических соединений, захваченных снегом в течение всего зимнего сезона, и чем длительнее существование снежного покрова, тем большее количество пыли в нем накапливается. Немаловажно и то, что опробование снежного покрова можно произвести в сжатые сроки на большой площади, определяя интегральное загрязнение, накопленное за весь зимний период. При этом учитывается, что снег перекрывает открытую поверхность почвы, поэтому исключается естественное пылевыделение и частицы, находящиеся в воздухе, имеют техногенное происхождение. В то же время картирование загрязнения снежного покрова обусловливает в ряде случаев структуру зимних воздушных потоков (преобладающих ветров) и горизонтальные перемещения снега в метель и вьюгу, что необходимо учитывать при интерпретации полученных данных1 ( Большаков и др., 1993; Макаров, 1997; Сергеев и др., 2002; Таловская и др., 2009; Таловская, 2022; Федоров и др., 1996 ).

Исследования снежного покрова в пределах Уральского региона выполнялись неоднократно ( Макаров и др., 2017; Удачин и др., 2014; Масленников и др., 2016; Udachin et al., 2003 ). Выполненные нами ранее исследования снежного покрова ( Макаров и др., 2017 ) на примере прилегающих к шлаковому отвалу Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) территорий показали, что пылевая нагрузка на снеговой покров при разработке шлакового отвала составляет от 69,2 кг/км2 в сутки в юго-юго-западном направлении до 1 544,7 кг/км2 в сутки в северо-западном направлении. Очевидно, что основная пылевая нагрузка здесь связана как с разработкой отвала, так и общим воздействием металлургического производства. В отобранных на участках с максимальной пылевой нагрузкой пробы почв в магнитной фракции были выявлены магнитные сферулы, отражающие техногенную составляющую выбросов. Следует лишь отметить, что эти исследования проводились преимущественно для урбанизированных территорий2 ( Емлин, 1984а; б ), а для г. Екатеринбурга А. А. Селезневым и др. ( Selesnev et al., 2021 ) изучен состав и особенности снегогрязевой смеси. При этом снеговая съемка являлась элементом комплексных геоэкологических исследований. Особенности снеговой съемки в пределах зоны воздействия горнопромышленных предприятий исследовались в данной работе.

Цель работы – минералогическое изучение пылевых остатков проб снежного покрова вблизи действующих горнорудных предприятий для оценки их воздействия на природную окружающую среду.

Материалы и методы

В процессе выполнения снеговой съемки в пределах горнорудных и металлургических предприятий Урала нами был изучен минеральный состав твердой нерастворимой фракции с целью получения данных об источнике и интенсивности поступления пыли в течение зимнего периода. Изучение проведено визуально под бинокуляром с выделением природных и техногенных частиц.

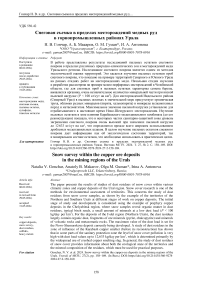

Исследования снегового покрова вблизи месторождений меди выполнялись в два этапа. На первом было выполнено опробование снегового покрова как депонирующей среды вблизи карьеров по добыче руд, что представляется необходимым для определения состава аэрозольных выпадений из атмосферы и последующей оценки экологического состояния этих территорий. В качестве методических указаний на этом этапе использовались "Методические рекомендации по геохимической оценке источников загрязнения окружающей среды ИМГРЭ", "Требования к мониторингу месторождений твердых полезных ископаемых"3, достаточно известные методические предпосылки в работах А. В. Таловской и других исследователей сибирского региона (Таловская и др., 2009; Таловская, 2022), а также РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы"4. Опробование снежного покрова выполняется либо по определенной сети, которая равномерно покрывает исследуемую территорию, либо по определенным профилям с учетом расположения возможных источников загрязнения, расстояние между пробами определяется масштабом исследований. Пример отбора проб снегового покрова по профилям, расположенным в направлении преобладающих ветров, для Карабашского медеплавильного завода показан на рис. 1. Опробование снегового покрова проводилось из шурфов, вскрывающих снеговой покров на всю мощность с размером сечения 25×25 см с отбором снега в полиэтиленовые пакеты.

I---------------------------1

1 KM

Рис. 1. Схема отбора проб снега по профилям от источников пыления по направлению преобладающих ветров (Источник: URL: ) Fig. 1. Snow sampling scheme by profiles from dust sources in the direction of prevailing winds (Resource: URL: )

Оттаивание снега производилось при комнатной температуре. Твердая нерастворимая фракция выделялась путем фильтрования, просушивалась и взвешивалась. Масса полученной пыли в пробе служила основой для определения пылевой нагрузки ( Р n ) в мг/м2 в сутки, расчет проводился по стандартной формуле (МР 5174-90 "Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве"5)

Pn = m /S x t, где m – масса пыли в пробе, г; S – площадь шурфа, м2; t – время от начала снегостава, сутки.

Снеговая вода, полученная при оттаивании, после фильтрования подвергалась химическому анализу с определением ее макрокомпонентного состава и растворимых форм металлов.

В процессе выполнения исследований в пределах горнорудных и металлургических предприятий Урала особое внимание уделялось изучению минерального состава твердой нерастворимой фракции с целью оценки поступления пыли в течение зимнего периода и ее вещественно-минерального состава. Для этого нерастворимый остаток подвергался стандартному минералогическому анализу под бинокулярным микроскопом с оценкой минерального состава и наличия техногенных частиц.

Было проанализировано 36 проб пылевых остатков различных территорий и медных месторождений Уральского региона. В результате был выделен ареал механического эолового рассеяния, сформированного воздушными потоками при осаждении взвешенной пыли и фиксируется распределение тяжелых металлов в метеорных осадках.

Результаты и обсуждение

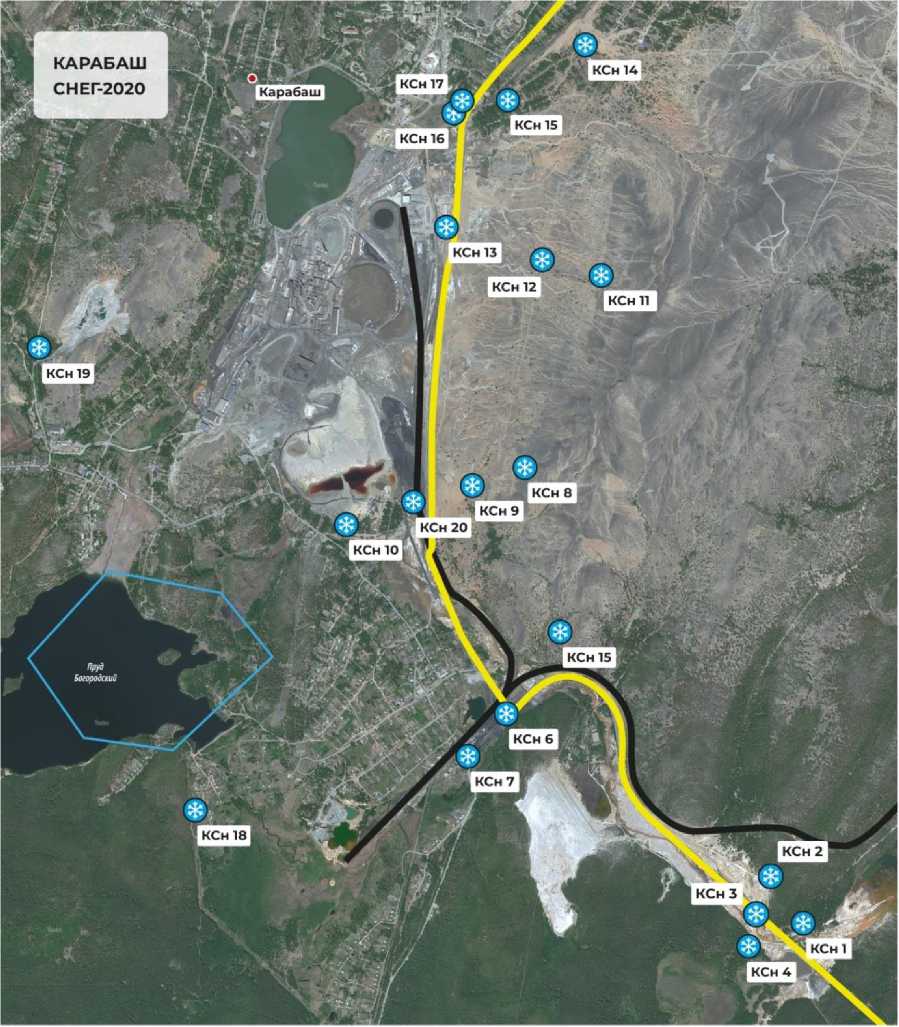

Для Уральского региона в настоящее время характерно освоение и разработка значительного количества сульфидных залежей медных руд различного генезиса, которые расположены в различных физико-географических зонах, различных климатических условиях и разрабатываются преимущественно открытым способом (рис. 2).

При этом главным эффектом техногенного воздействия является резкое увеличение дисперсности рудной и горной массы в результате механического разрушения на разных стадиях работ: бурение, взрывные работы, экскавация, транспортировка, погрузка и разгрузка. Мелкие фракции (менее 30 мкм) часто обогащаются рудными элементами: цинком, медью, кадмием ( Емлин, 1984а ). Таким образом, при разработке сульфидных залежей появляется минеральная пыль, обогащенная металлами в метастабильной сульфидной форме, миграция которых определяется воздушными и водными потоками. Интенсивность пылевыделения определяется не столько скоростью ее образования, сколько активацией пыли, накопленной в карьерах.

В пределах Ивдельского района Свердловской области, в Северо-Уральской предгорно-среднегорной северо-таежной области велась разработка Тарньерского медноколчеданного (законсервированное), Шемурского (отработанное, рекультивируемое) и Ново-Шемурского (отрабатываемое) месторождений. При разработке колчеданных залежей появляется минеральная пыль, обогащенная тяжелыми металлами (Zn, Cu, Cd, Pb) в метастабильной сульфидной форме, миграция которых осуществляется воздушными и водными потоками.

Исследования твердой нерастворимой фракции (пыли) в пределах этих месторождений показали, что во всех пробах в значительном количестве фиксируется труха – тонкий органический материал разложения растительных остатков (серая пыль) (табл. 1). Остальную, более значительную, массу пылевого остатка составляют рудные минералы (пирит и халькопирит), минералы метасоматитов (полевые шпаты, кварц, слюда) и темноцветные минералы вмещающих пород (амфибол, эпидот, хлорит и др.), в пяти пробах выявлен карбонат меди. Очевидна унаследовательность пылеватой фракцией снегового покрова минерального состава пород медноколчеданных месторождений.

Наиболее высокое содержание пыли обнаружено в пределах законсервированного Тарньерского месторождения, также здесь наблюдаются и низкие значения рудных минералов (пирит, халькопирит), что соответствует незначительной техногенной нагрузке. Более высокие содержания рудных минералов в пылевом остатке снега Шемурского и Ново-Шемурского месторождений (до 40–45 %). Техногенное воздействие фиксируется появлением единичных черных сфер и обломков шлака.

-

5 МР 5174-90. Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве / Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. М. : ИМГРЭ, 1990. 16 с.

Уральским

I I

60 км

• Месторождения нераспределенного фонда;

ф месторождения лицензированные на условиях эксплуатации;

О месторождения с затопленными (полностью или частично) горными выработками.

Рис. 2. Месторождения меди Уральского региона

(Источник: URL: )

Fig. 2. Copper deposits of the Ural region

(Resource: URL: )

Таблица 1. Минеральный состав пылевых остатков в зоне влияния участков разработки медноколчеданных месторождений

Table 1. Mineral composition of dust residues in the zone of influence of mining sites of copper-pyrite deposits

|

Материал |

Номер пробы, содержание в % |

||||

|

Тарньерское месторождение (законсервированное) |

Шемурское месторождение (отработанное, рекультивируемое) |

Ново-Шемурское месторождение (отрабатываемое) |

|||

|

ТС-4 |

ТС-5 |

ШС-3 |

НШС-1 |

НШС-2 |

|

|

Труха |

50–55 |

100 |

10–12 |

10–15 |

10–15 |

|

Пирит, халькопирит |

1–2 |

Ед. зн. |

40–45 |

35–40 |

5–7 |

|

Полевые шпаты, кварц, редко – слюда |

40–45 |

Ед. зн. |

40–45 |

45–50 |

55–60 |

|

Темноцветные минералы: амфибол, эпидот, хлорит и т. п. |

2–3 |

Отс. |

1–2 |

2 |

10–15 |

|

Карбонат меди |

Ед. зн. |

Отс. |

Ед. зн. |

Ед. зн. |

Ед. зн. |

|

Шлак |

Отс. |

Отс. |

Ед. зн. |

Отс. |

Отс. |

|

Черные сферы |

Отс. |

Отс. |

Ед. зн. |

Отс. |

Отс. |

|

Пылевая нагрузка, мг/м2 в сутки |

20,97 |

78,63 |

32,26 |

129,03 |

72,58 |

В целом, запыленность снегового покрова в зоне влияния объектов разработки медноколчеданных месторождений согласно МР 5174-906 оценивается как низкая (менее 250 мг/м2 в сутки). Максимальное значение пылевой нагрузки установлено для отрабатываемого в настоящее время Ново-Шемурского месторождения (129,03 мг/м2 в сутки).

На Южном Урале с 1933 г. работает Карабашский медеплавильный комбинат, что привело к значительной трансформации природной окружающей среды. Изучение состава пылевых остатков выполнено по лучам по направлению преобладающих ветров на расстоянии до 1,5 км от источников воздействия. В минеральном составе пылеватой составляющей выбросов ранее ( Удачин и др., 2014 ) выделены "первичные" минералы перерабатываемых медных концентратов (пирит, халькопирит, галенит, кварц, слюда, хлорит и др.) и минералы, образование которых обусловлено металлургическим процессом. К последним относятся металлургические шлаки, состоящие из железо-силикатного стекла и шпинелеподобных фаз медно-цинкового состава: цинкит, англезит, ганнингит.

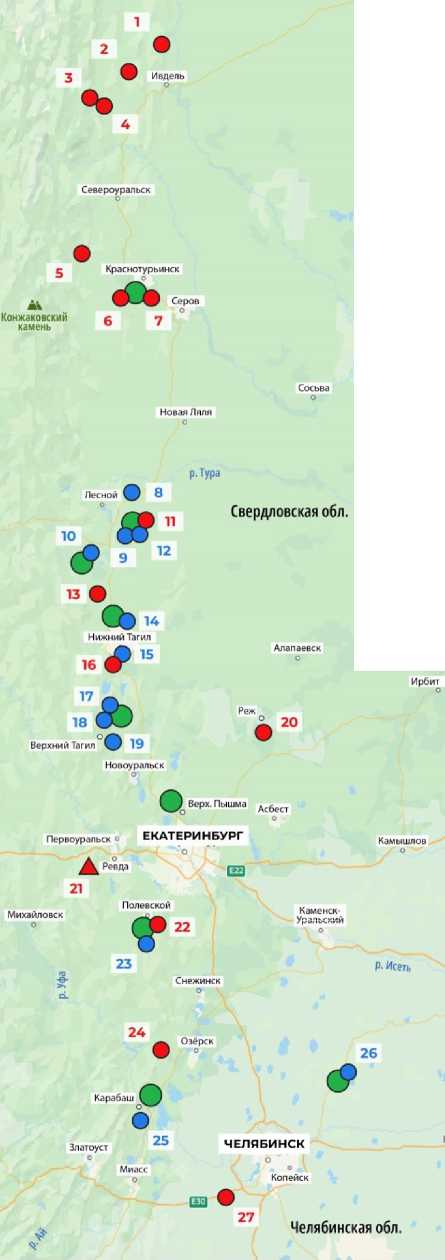

В пределах территории воздействия медеплавильного производства в результате проведения снеговой съемки получены данные, отраженные в табл. 2. Состав пылевых остатков определяется источником выбросов: вблизи автодороги в них фиксируются минералы, входящие в состав пескосоляной смеси и щебня, применяемых для дорожного покрытия (пробы КС-1, КС-3, КС-12 и др.). Другим компонентом, изученным в направлении ветра, являются частицы черных металлургических шлаков медеплавильного производства, часть из которых – магнитные (рис. 3).

Таблица 2. Состав пылевых остатков в снеговых пробах в зоне воздействия медеплавильного комбината Table 2. Composition of dust residues in snow samples in the impact zone of the copper smelter

|

Номер пробы |

Пылевая нагрузка P , кг/сут·км2 |

Состав пылевой фазы снегового покрова |

|

КС-1 |

110,14 |

Кварц ~60 %, полевые шпаты ~35 %, слюды (биотит, мусковит) ˂ 1 %, обломки желтого пластика, стекловатых черных шлаков |

|

КС-2 |

2926,90 |

Пирит 20 %, кварц ~70 %, глина ~10 %, мелкие (˂ 0,1 мм) черные магнитные частицы (шлак?) ˂ 1 %, полевые шпаты (˂ 1 %), слюда ~ ˂ 1 %, органика ~ ˂ 1 % |

|

КС-3 |

398,03 |

Кварц ~80 %, полевые шпаты ~15 %, слюда ~5 % |

|

КС-4 |

6,06 |

Труха (серая пыль) с частичками сосновой коры, иголок ~100 %, обломки металла (˂ 0,1 мм) |

|

КС-5 |

75,11 |

Кварц ~20 %, шлак стекловатый, остроугольные обломки ~80 %, единичные магнитные сферулы (˂ 0,1 мм) |

|

КС-6 |

811,89 |

Обломки стекловатых шлаков черного цвета, в тонких сколах прозрачные. Небольшое количество (5 %) шлаков магнитных |

|

КС-7 |

96,49 |

Кварц ~20 %, остроугольные обломки стекловатых шлаков черного цвета ~80 %, единичные немагнитные сферулы и листья растений |

6 МР 5174-90. Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве / Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. М. : ИМГРЭ, 1990. 16 с.

|

КС-8 |

425,26 |

Кварц ~50 %, полевые шпаты ~30 %, обломки стекловатых черных шлаков ~20 % |

|

КС-9 |

12 632,98 |

Кварц ~70 %, обломки стекловатых черных шлаков ~30 % |

|

КС-10 |

99,78 |

Кварц ~70 %, полевые шпаты ~10 %, слюда ~10 %, пирит ~5 %, обломки шлака ~5 %, магнитные мелкие сферулы (0,1 мм) и частички ˂ 1 % |

|

КС-11 |

225,96 |

Кварц (зерна полуокатанные до 1 мм, прозрачные, желтоватые и мелкие, остроугольные) ~60 %, слюда ~10 %, полевые шпаты ~10 %, пирит (светлый, желтый) ~10 %, обломки черных шлаков ~10 % |

|

КС-12 |

629,47 |

Кварц ~60 %, полевые шпаты ~35 %, слюда ~5 % |

|

КС-13 |

6 964,47 |

Черная пыль – частицы шлаков, кварца ˂ 1 %, единичные черные сферулы. Магнитная фракция ~5 % |

|

КС-14 |

84,80 |

Черная пыль с редкими зернами кварца, магнитная фракция ~20 %, в ней как угловатые зерна, так и редкие сферулы |

|

КС-15 |

150,77 |

50 % труха (серая пыль), кварц (полуокатанные угловатые зерна) ~30 %, обломки черных шлаков ~20 % |

|

КС-16 |

2393,13 |

Кварц ~100 %, ед. зерна гранат, роговая обманка, магнетит, стекловатые шлаки |

|

КС-17 |

154,61 |

Кварц ~90 %, черные стекловатые шлаки ~10 % |

|

КС-18 |

6,03 |

Шлак стекловатый (обломки 0,1 мм) ~100 %, мелкие сферулы, немного органики и кварца |

|

КС-19 |

8,77 |

Кварц ~60 %, полевые шпаты ~10 %, обломки стекловатых шлаков ~30 %, единичные черные сферулы |

|

КС-20 |

2945,96 |

Кварц ~80 %, обломки стекловатых шлаков ~20 % |

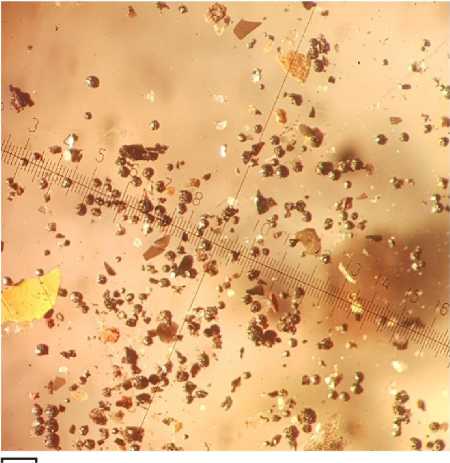

Пылевые остатки пробы КС-9 под бинолупой. Ув. 12

Рис. 3. Дробленые стекловатые черные шлаки медеплавильного производства в пылевом остатке талого снега

Fig. 3. Crushed glassy black slag of copper smelting production in the dust phase of snowmelt

Юмкм

Пылевые остатки пробы КС-7 под бинолупой. Ув. 12

Наличие дробленых стекловатых черных шлаков медеплавильного производства в пылевых остатках снеговых проб обусловлено их использованием как для отсыпки дорожного полотна, так и для планировки ландшафта, реже отмечается наличие сульфидов (воздействие обогатительной фабрики).

Медеплавильное производство определяет наличие в шести пробах мелких черных металлических сферул, ареал этих частиц соответствует зоне воздействия. Расчет пылевой нагрузки показал, что ее значения вне зоны влияния медеплавильного комбината и сопутствующих объектов составляют 6,03–8,77 кг/сут·км2, что характеризует наличие на территории незагрязненного снежного покрова.

Таким образом, изучая минералогию и состав пылевых остатков, достаточно четко можно установить источник выбросов, а по характерным образованиям (черные сферулы) – и зону воздействия некоторых видов производства.

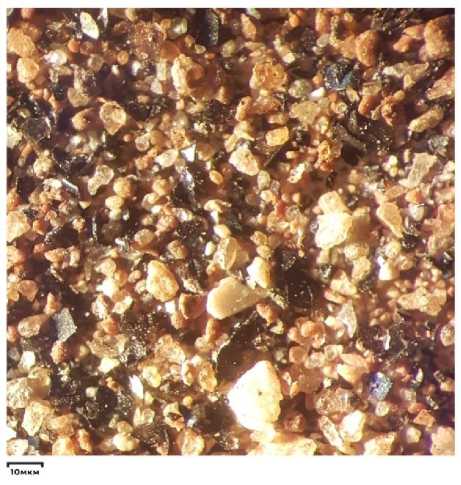

Снеговая съемка может проводиться и для установления выбросов и состава пылевых остатков вновь осваиваемых месторождений медно-порфировой рудной формации ( Гончар и др., 2023 ). Выполненные исследования в пределах Биргильдинского, Зеленодольского и Томинского участков показали, что основную массу пылеватых остатков составляет органика, представленная семенами трав, березы в виде характерных "бабочек" (рис. 4), обломки стеблей. В виде мелких обломков в единичных пробах встречены зерна пирита, обычно в ассоциации с кварцем (табл. 3).

Рис. 4. Отсутствие техногенной составляющей в пылевом остатке (семена березы). Ув.12 Fig. 4. Absence of a technogenic component in the dust residue (birch seeds)

Таблица 3. Состав пылевых остатков в снеговых пробах на территории месторождений медно-порфировой рудной формации

Table 3. Composition of dust residues in snow samples on the territory of deposits of the porphyry copper ore formation

|

Номер пробы |

Пылевая нагрузка P , кг/сут·км2 |

Состав пылевой фазы снегового покрова |

|

Биргильдинское месторождение |

||

|

СБ-1 |

5,2 |

Семена трав – вытянутые удлиненные зерна, берез – "бабочки"; неорганическая пыль – кварц прозрачный, карбонат, пирит (немного) |

|

СБ-2 |

2,1 |

Семена трав ~80 %, вытянутая удлиненная форма, мелкие зерна кварца, ед. хлорит, уголь |

|

СБ-3 |

3,5 |

Преобладают семена трав, по массе ~70 %, мелкая пыль, состоящая из кварца, очень мелких обломков пирита |

|

СБ-4 |

5,2 |

Органика – обломки стеблей, трав ~70 %, мелкая пыль, серая, различаются тонкие зерна кварца |

|

СБ-5 |

11,4 |

Органика – обломки стеблей, растений, немного семян березы ~60 %, пыль – тонкие зерна кварца и карбонатов |

|

Зеленодольское месторождение |

||

|

СZ-1 |

4,7 |

Органика, представленная обломками стеблей и ед. семечком березы, тонкая пыль, в которой немного кварца и чешуйки биотита |

|

СZ-2 |

8,1 |

Серая черная пыль – округлые комочки почвы, в которой зерна кварца, окатанные, ожелезненные ~20 %, немного органики – обломки стеблей и семечко березы |

|

СZ-3 |

6,7 |

Семена березы, немного зерен кварца и пирита (мелкий) |

|

СZ-4 |

41,7 |

Комочки серой почвы ~80 %, кварц ~20 %, немного семян березы, обломков стеблей |

|

СZ-5 |

83,4 |

Тонкая серая пыль с частицами кварца и биотита, семена березы до 30 % |

|

Томинское месторождение |

||

|

СТ-1 |

8,5 |

Органические остатки – тонкие обломки стеблей растений, семена березы; пыль тонкая – кварц. Биотит, редко карбонат, сульфиды (пирит) |

|

СТ-2 |

26,5 |

Органические остатки – семена березы составляют ~50 %, тонкая серая пыль, в которой по цвету и блеску выделяются кварц и сульфиды (пирит) |

|

СТ-3 |

50,8 |

Органические остатки – семена березы ~60 %, тонкая пыль серого цвета с обломками кварца и сульфидов (пирит) |

|

СТ-4 |

19,0 |

Органические остатки семена березы ~50 %, тонкая пыль серого цвета с обломками кварца и сульфидов (пирит) |

Фоновое значение пылевой нагрузки на территории разведываемых Биргильдинского и Зеленодольского участков медно-порфировых руд оценивается как низкое ( P < 100 кг/сут на км2) и определяется наличием вблизи объектов транспортной инфраструктуры. В зоне влияния отрабатываемого с 2017 г. Томинского месторождения в пылевых остатках фиксируются частицы техногенного происхождения, соответствующие минеральному составу пород месторождения, при этом на данном этапе разработки уровень загрязнения снегового покрова характеризуется как низкий ( P < 100 кг/сут на км2) при значениях пылевой нагрузки до 26,5–50,8 кг/сут на км2.

Начало отработки Томинского месторождения – 2017 г.; проектная производственная мощность Томинского ГОКа по сырой руде 45 млн т. К наиболее значимым достоинствам этого проекта можно отнести использование хвостов обогащения в производстве закладочного материала для заполнения и рекультивации Коркинского разреза, в последние годы являющегося источником техногенных, экологических и социальных проблем. Размещение закладочного материала в выработанном пространстве разреза позволит ликвидировать эндогенные пожары, снизить риск оползневых явлений, сократить размеры карьерной выемки, глубина которой достигает около 500 м ( Алтушкин и др., 2017 ).

Результаты исследований снегового покрова вблизи Коркинского разреза показали унаследовательность пылеватой фракцией снегового покрова минеральному составу пород разреза. Это объясняется тем, что закладочный материал подается в виде смеси с водой (табл. 4) и пыление тонкой фракции закладочного материала отсутствует, но вблизи разреза идут планировочные работы, экскавация горных пород, выбросы в атмосферу при горении как отвалов, так и пород карьера. В целом, уровень загрязнения снегового покрова отработанной выработки угольного разреза согласно МР 5174-907 – низкий ( P < 250 кг/сут на км2).

Таблица 4. Состав пылевой фазы снегового покрова вблизи Коркинского угольного разреза Table 4. Composition of the dust phase of the snow cover near the Korkinsky coal mine

|

Номер пробы |

Пылевая нагрузка P , кг/сут·км2 |

Состав пылевой фазы снегового покрова |

|

СК-1 |

63,5 |

Пыль тонкая, серая ~90 %, в пыли различаются угловатые зерна прозрачного кварца, редкие черные обломки угля, органика (кроме пыли, в которой следы горения) – семена березы ~5 %, тонкие нити и мелкий кусочек синего пластика |

|

СК-2 |

120,8 |

Основной материал пробы – пыль тонкая, серая, в которой присутствуют зерна кварца и редкие обломки черного угля. Довольно много органики – обломки стеблей, семян ~40 %, единичная сфера – металл |

Заключение

Результаты выполненного исследования показали, что специфика снеговой съемки в пределах осваиваемых и действующих горнопромышленных районов может сопровождаться детальным, на первой стадии визуальным, изучением пылевых остатков. Для месторождений меди Уральского региона различного генезиса на разных этапах освоения в пылевых остатках снега фиксируется новая тонкодисперсная фаза механического рассеяния – минеральная пыль, обогащенная металлами в метастабильной сульфидной форме (пирит, халькопирит). Количество пыли в пределах вновь осваиваемых и законсервированных месторождений незначительно, как и значение пылевой нагрузки. Материала для аналитических исследований здесь немного, поэтому главная роль принадлежит минералогическим исследованиям.

В пределах техногенно-измененной территории Карабашского медеплавильного комбината для пылевых остатков снегового покрова характерно наличие многочисленных техногенных частиц. В этом случае появляется возможность не только изучить вещественно-минералогический состав пыли с выделением техногенного материала (дробленные стекловатые шлаки медеплавильного производства, магнитные сферулы), но и определить источник их происхождения и ареал пылевых выбросов. Это может определять практическую значимость исследований, которая сводится к изучению фоновой нагрузки до разработки месторождений, и может служить основой для последующего мониторинга месторождений.