СО2-газообмен растений гороха посевного различных морфотипов под действием янтарной кислоты и эпина при ранней корневой засухе

Автор: Клочкова Н.М., Аканов Э.Н., Третьяков Н.Н.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Регуляторы роста растений

Статья в выпуске: 1 т.39, 2004 года.

Бесплатный доступ

В лабораторных и вегетационных опытах изучали влияние янтарной кислоты, эпина и смеси этих веществ на рост, СО2-газообмен, а также фотосинтетическую и дыхательную активность растений гороха двух морфотипов при дефиците влаги. Рассматривается возможность использования соотношения между интенсивностью фотосинтеза и дыхания для оценки адаптивного потенциала растений (устойчивость к засухе).

Короткий адрес: https://sciup.org/142132951

IDR: 142132951 | УДК: 636.656:581.1:58.03

Текст научной статьи СО2-газообмен растений гороха посевного различных морфотипов под действием янтарной кислоты и эпина при ранней корневой засухе

В последние годы в практике растениеводства широкое распространение получили синтетические регуляторы роста растений, в том числе стероиды (1). Однако до сих пор не раскрыт механизм физиологического действия этих соединений (2). Как известно, при стрессовых факторах в тканях растений образуются специфические вещества, наиболее активным компонентом которых является янтарная кислота. Считается, что янтарная кислота не представляет опасности для человека и окружающей среды, так как относится к «биогенным» стимуляторам роста (3). Имеются сведения об аддитивном действии некоторых регуляторов роста на процессы фотосинтеза и дыхания (4).

Изучение защитно-приспособительных реакций фотосинтетического аппарата растений под воздействием неблагоприятных факторов среды — одна из центральных задач физиологии растений (5). Актуальной остается и проблема разработки физиологических экспресс-методов для отбора высокоурожайных сортов. Сведения об устойчивости баланса между энергетическими затратами на защитнокомпенсаторные реакции (дыхание) и способностью растений восполнять их в процессе фотосинтеза могут быть использованы для определения адаптивного потенциала растений (6).

Недостаточная засухоустойчивость растений гороха ограничивает возможность получения стабильных урожаев. При влажности почвы ниже 50 % ППВ нарушается водный обмен, резко снижается интенсивность фотосинтеза и дыхания растений (7). У возделываемых в настоящее время сортов гороха листочкового типа число и площадь листьев близки к оптимальным, поэтому дальнейшие исследования, очевидно, должны быть направлены на увеличение фотосинтетической активности не только листьев, но и других органов растений (8).

В связи с этим целью нашей работы было исследование влияния антистрессовых адаптогенов (янтарная кислота, эпин и смесь этих веществ) на газообмен и фотосинтетическую активность растений гороха посевного различных морфотипов в условиях водного дефицита, а также возможности использования соотношения между этими показателями для оценки засухоустойчивости.

Методика. Объектом исследований служили растения гороха посевного двух морфотипов — усатого (сорт Норд, незасухоустойчивый) и листочкового (сорт Ор-ловчанин, засухоустойчивый) (селекция ВНИИ зернобобовых культур, Орловская обл.). Семена замачивали в растворах янтарной кислоты, эпина и смеси янтарная кислота + эпин в концентрации соответственно 0,1 г/л, 10-15 М и 0,05 г/л + 10-15 М в течение 2 ч; в контроле использовали водопроводную воду. Затем семена раскладывали по чашкам Петри (по 15 шт. в каждую) и в течение 8 сут проращивали в растворе Кнопа (2-кратное разведение) в вегетационной камере при освещенности 18 клк, температуре 23-25 оС, влажности воздуха 60-70 % и фотопериоде 16 ч. Через 8 сут одну часть чашек Петри с растениями использовали для проведения лабораторного, другую — вегетационного опытов.

В лабораторном опыте (3-кратная повторность) оценивали газообмен растений (на свету и в темноте) непосредственно во время действия корневой засухи и в последействии. Кратковременную засуху (3 сут) создавали посредством замены питательного раствора на раствор осмотика ПЭГ-6000 (10 атм.). При этом растения в контроле распределяли по двум вариантам: К — раствор ПЭГ-6000; АК (абсолютный контроль) — водопроводная вода. Через 3 сут во всех вариантах опыта и контроля осмотические растворы заменяли на исходный питательный раствор. СО 2 -газообмен регистрировали ежесуточно с 6- до 19-суточного возраста растений. Газообмен всего микроценоза оценивали, помещая поочередно чашки Петри в прозрачную герметичную камеру, соединенную по «замкнутому» контуру с ИК-газоанализатором ГОА-4 (концентрация СО2 0-0,05 %), что позволяло снизить влияние индивидуальных особенностей растений на показатели и учесть действие ценотического фактора на адаптивные реакции. При определении интенсивности фотосинтеза и дыхания в камере поддерживали те же параметры, что и в период подращивания растений; экспозиция составляла около 20 мин — 10 мин на свету и 10 мин в темноте.

В вегетационном опыте 8-суточные растения из чашек Петри пересаживали в сосуды емкостью 7 л с дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвой (по 9 шт. в каждый). Использовали те же варианты, что и в лабораторном опыте; повторность 3-кратная. Для создания водного дефицита прекращали полив растений. В течение 10 сут влажность почвы поддерживали на уровне 30 % ППВ, на 11-е сут — поднимали до 70 % ППВ и оставляли на этом уровне до конца опыта. СО2-газообмен оценивали на следующих фазах: семи-девяти листьев, ветвления, бутонизации, цветения и молочной спелости. О водообмене растений судили по интенсивности транспирации и водоудерживающей способности (9).

Результаты. При оценке в условиях вегетационного опыта высоты растений гороха листочкового и усатого морфотипов выявлено преимущество первых (в среднем на 3,3-3,5 см) (табл.). В оптимальных условиях высота растений сортов Норд и Орловчанин, начиная с фазы пяти-семи и до семи-девяти настоящих листьев увеличивалась на 7,7 см, а при засухе (фаза ветвления) — соответственно на 4,6 и 4,8 см. Максимальной высотой характеризовались растения гороха усатого морфотипа в варианте с обработкой семян янтарной кислотой. Высота растений листочкового морфотипа по вариантам опыта существенно не различалась. Аналогичные закономерности отмечены и в условиях лабораторного опыта.

По скорости образования очередных листьев не отмечено существенных различий как между растениями разных морфотипов, так и по вариантам обработки семян. Следует отметить, что растения листочкового морфотипа обладали более развитой корневой системой по сравнению с таковыми усатого морфотипа. В оптимальных условиях у растений обоих сортов после обработки семян янтарной кислотой не выявлено существенных преимуществ, однако при засухе у них продолжался рост корней, в то время как в контроле последний резко замедлялся. Так, в течение 4 сут длина корней у растений, полученных из семян, обработанных янтарной кислотой, увеличивалась на 1,33,0 см, а в других вариантах опыта — на 0,3-1,0 см.

Высота (см) растений гороха сортов Орловчанин и Норд в зависимости от воздействия различных физиологически активных веществ в оптимальных условиях и при дефиците влаги (вегетационный опыт)

|

Вариант опыта |

Фаза развития растений |

||

|

пять-семь настоящих листьев |

семь-девять настоящих листьев |

ветвление |

|

|

70 % ППВ |

30 % ППВ |

||

|

С о р т О р л о в ч а н и н (листочковый морфотип) Янтарная кислота 19,7 26,7 31,0 Эпин 19,7 27,0 32,4 Янтарная кислота + эпин 18,0 27,0 32,1 Контроль 18,7 27,3 32,0 Абсолютный контроль 17,0 23,6 28,0 Среднее 18,6 26,3 31,1 С о р т Н о р д (усатый морфотип) Янтарная кислота 16,2 24,1 28,9 Эпин 15,0 22,9 27,5 |

|||

Янтарная кислота + эпин14,9

22,5

22,0

23,7

23,0

27,0

26,4

28,4

27,6

Контроль15,0

Абсолютный контроль15,4

Среднее15,3

П р и м е ч а н и е. Описание вариантов опыта см. в разделе «Методика».

У растений листочкового морфотипа под воздействием засухи в условиях лабораторного опыта снижалась скорость образования сухого вещества; после обработки семян янтарной кислотой характер этого процесса соответствовал таковому при оптимальных условиях. У растений сорта Орловчанин в условиях вегетационного опыта отмечена б о льшая интенсивность транспирации, чем у таковых сорта Норд. Максимальная интенсивность транспирации у растений обоих морфотипов наблюдалась при оптимальных условиях водообеспечения. В условиях засухи интенсивность транспирации наиболее существенно снижалась в случае обработки семян эпином — до 120 мг/г сырой массы ⋅ ч-1, что, возможно, связано с максимальным закрытием устьиц или увеличением содержания в клетках коллоидно-связанной воды.

Листья растений гороха листочкового морфотипа характеризовались наибольшей водоудерживающей способностью. У растений усатого морфотипа при обработке семян янтарной кислотой водоудерживающая способность составляла 360 мг/г сырой массы ⋅ ч-1, листочкового морфотипа — 330 (под воздействием эпина) и 350 (контроль) мг/г сырой массы ⋅ ч-1. Увеличение водоудерживающей способности обусловлено более высоким содержанием в клетках осмотически активных веществ и свидетельствует об адаптации растений к недостатку влаги. По-видимому, при обработке семян янтарной кислотой и эпином увеличивается также количество коллоидно-связанной воды.

Нами отмечены значительные различия по составляющим СО 2 -газообмена растений в разных вариантах опыта. По данным литературы, минимальное снижение соотношения между интенсивностью фотосинтеза и дыхания у устойчивых сортов гороха под воздействием стрессоров обусловливает более стабильные физиологические процессы (10).

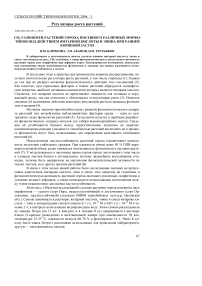

В условиях лабораторного опыта в течение первых 12 сут у проростков гороха во всех вариантах опыта не отмечено видимого фотосинтеза. В этот период рост растений осуществлялся за счет метаболитов, поступающих из семядолей. Поэтому суммарный газообмен отражал интенсивность дыхания. Выявлены различия по газообмену при оптимальных условиях, действии засухи и репарации. В оптимальных условиях в начальный период развития растений наблюдалось постепенное увеличение интенсивности фотосинтеза (рис. А).

Интенсивность фотосинтеза и соотношение между интенсивностью фотосинтеза и дыхания у растений гороха посевного сорта Орловчанин (листочковый морфотип) по фазам онтогенеза в условиях засухи под влиянием различных физиологически активных веществ : А — лабораторный, Б и В — вегетационный опыты; I — до засухи, II — период засухи, III — период репарации; 1, 2 и 3 — обработка семян соответственно эпином, янтарной кислотой и смесью эпин + янтарная кислота, 4 и 5 — соответственно контроль (водный раствор ПЭГ-6000, 10 атм.) и абсолютный контроль (водопроводная вода).

При обработке различными физиологически активными веществами (ФАВ) интенсивность газообмена существенно не менялась, а фотосинтеза — возрастала под воздействием янтарной кислоты до 1,7 мг СО 2 /г сухой массы ⋅ ч-1. В условиях засухи интенсивность фотосинтеза снижалась, особенно при обработке семян эпином. В этот период различия по вариантам обработки были более существенными, в период репарации они вновь нивелировались. При засухе интенсивность фотосинтеза растений возрастала медленнее, чем при оптимальной водообеспе-ченности. Интенсивность дыхания в начале засухи резко увеличивалась — в среднем с 2,5 до 4,0 мг СО 2 /г сухой массы ⋅ ч-1, а затем плавно снижалась. Наиболее стабильным этот показатель был у растений, полученных из семян, обработанных янтарной кислотой.

В условиях вегетационного опыта мы оценивали динамику газообмена микроценоза в зависимости от возраста растений. Интенсивность фотосинтеза у растений сорта Орловчанин с возрастом постепенно возрастала, а затем плавно снижалась (см. рис. Б). У растений сорта Норд этот показатель резко возрастал в фазе семь-девять настоящих листьев—ветвление, а в фазе бутонизация—молочная спелость также резко снижался.

У растений листочкового мор-фотипа интенсивность фотосинтеза под воздействием ФАВ увеличивалась, усатого морфотипа — уменьшалась. Интенсивность темнового дыхания растений сорта Орловчанин к концу периода вегетации увеличивалась; у растений сорта Норд наблюдалась обратная закономерность. После обработки семян эпином у растений листочкового мор- фотипа интенсивность дыхания повышалась до 140 мг СО2/(раст⋅ч), при засухе, но без обработки регуляторами роста — снижалась до 70 мг СО2/(раст⋅ч). В период засухи интенсивность дыхания растений в варианте обработки семян янтарной кислотой резко увеличивалась с 80 до 110 мг СО2/(раст⋅ч), а в последействии (фаза бутонизация—цветение) — снижалась; к концу периода вегетации — возрастала до 100 мг СО2/(раст⋅ч). Следует отметить, что на начальных стадиях развития интенсивность дыхания растений усатого морфотипа в контроле была меньше, чем при обработке семян ФАВ — соответственно 40 и 70 мг СО2/(раст⋅ч), однако в период бутонизации резко возрастала до 140 мг СО2/(раст⋅ч). Под влиянием регуляторов роста этот показатель увеличивался при оптимальных условиях.

Максимальное соотношение между интенсивностью фотосинтеза и дыхания наблюдалось в период цветения, что свидетельствует об эффективном использовании растениями фотоассимилятов (см. рис. В). В фазе семь-девять настоящих листьев— ветвление соотношение между интенсивностью фотосинтеза и дыхания у растений усатого морфотипа было выше, чем у таковых листочкового морфотипа, а на более поздних фазах (бутонизация—молочно-восковая спелость) — наоборот. У растений сорта Орловчанин это соотношение плавно возрастало до фазы цветения, а затем снижалось; сорта Норд — резко повышалось в период семь-девять настоящих листьев—ветвление, а затем снижалось. У растений сорта Орловчанин под воздействием ФАВ этот показатель в фазе ветвление—бутонизация (период засухи) увеличивался во всех вариантах опыта и был наибольшим (3,2) под воздействием янтарной кислоты, наименьшим (2,4) — при обработке семян смесью янтарная кислота + эпин. У растений усатого морфотипа различия между вариантами при обработке семян ФАВ были более существенными, чем у таковых листочкового морфотипа, что свидетельствует об их меньшей устойчивости. Максимальное соотношение между интенсивностью фотосинтеза и дыхания (1,6) также отмечено при обработке семян янтарной кислотой на более поздних этапах вегетации растений. Начиная с фазы семь-девять настоящих листьев—ветвление до фазы бутонизации, этот показатель увеличивался, а ближе к фазе молочной спелости — постепенно снижался. Аналогичная закономерность выявлена в варианте янтарная кислота + эпин, но соотношение в этом случае было наименьшим. У растений, полученных из семян, не обработанных ФАВ, в условиях засухи отмечено резкое снижение этого показателя, которое сохранялось на протяжении всего вегетационного периода.

Следовательно, у более устойчивых растений листочкового морфотипа газообмен нормализуется на более ранних стадиях развития, соотношение между интенсивностью фотосинтеза и дыхания снижается в меньшей степени, что, возможно, позволяет им оптимизировать энергоресурсы для обеспечения метаболических процессов в отличие от менее устойчивых растений.

Общая зерновая продуктивность микроценозов была обусловлена особенностями СО 2 -газообмена растений разных морфотипов в различных вариантах опыта. Наибольшей продуктивностью характеризовались растения в варианте с янтарной кислотой (на 30 % выше, чем в контроле).

Таким образом, растения гороха посевного листочкового морфотипа (сорт Орловчанин) характеризуются минимальной амплитудой изменчивости по соотношению между интенсивностью фотосинтеза и дыхания при действии ранней корневой засухи. Показано, что обработка семян гороха янтарной кислотой оказывает положительное влияние на СО 2 -газообмен и продуктивность растений как при нормальном увлажнении, так и при дефиците влаги, особенно у сорта Орловчанин (лис-точковый морфотип). Сопоставление характера СО 2 -газообмена в условиях лабораторного (до 19-суточного возраста) и вегетационного (до фазы молочной спелости) опытов свидетельствует о возможности диагностики устойчивости растений гороха посевного к засухе в возрасте 6-7 сут на средах с ПЭГ-6000 при использовании вышеприведенных методических подходов.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Т р е т ь я к о в Н.Н., Я к о в л е в А.Ф., Г о р я ч е в а О.В и др. Влияние эпибрассинолида на интенсивность фотосинтеза и продуктивность яровой пшеницы в условиях засухи. Мат. Междунар. на-уч.-метод. конф. «Продукционный процесс сельскохозяйственных культур». Орел, 2001, 1.

-

2. Е р ш о в а А.Н., В и н о к у р о в а Н.В. Действие кинетина и эпибрассинолида на содержание гликозида, свободных аминокислот, белка и семенную продуктивность растений гороха. Тез. докл. V Междунар. конф. «Регуляторы роста и развития растений». М., 1999: 91.

-

3. К о ф Э.М., Б о р и с о в а Т.А. Антистрессовое действие янтарной кислоты на проростки гороха. Агрохимия, 1999, 1: 55-59.

-

4. П у з и н а Т.И., К о р а б л е в а Н.П., К и р и л л о в а И.Г. и др. Действие синтетических регуляторов роста на некоторые физиологические показатели и продуктивность растений картофеля. Мат. Междунар. науч.-метод. конф. «Продукционный процесс сельскохозяйственных культур». Орел, 2001, 1.

-

5. У д о в е н к о Г.В. Физиолого-генетические аспекты адаптации растений к экстремальным условиям среды. В сб.: Физиолого-биохимические механизмы регуляции адаптивных реакций растений и агрофитоценозов. Кишинев, 1984: 118.

-

6. Р а х м а н к у л о в а З.Ф. Соотношение фотосинтеза и дыхания как энергетическая основа адаптации растений к неблагоприятным внешним условиям. Автореф. докт. дис. М., 2002.

-

7. Б а х т е н к о Е.Ю. Аутэкологический подход к физиологическому ответу растений на затопление и засуху. Автореф. докт. дис. М., 2001.

-

8. А м е л и н А.В. Морфофизиологические основы повышения эффективности селекции гороха. Авто-реф. докт. дис. М., 2001.

-

9. Г у с е в М.В. Малый практикум по физиологии растений. М., 1982.

-

10. Н о в и к о в а Н.Е. Физиологическое обоснование роли морфотипа растений в формировании урожайности сортов гороха. Автореф. докт. дис. Орел, 2002.

Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 49