Собрание памятников церковной старины в древлехранилище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. История формирования, состав и судьба экспонатов: 1900-е - 1930-е гг.

Автор: Пивоварова Н.В.

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: История церкви

Статья в выпуске: 2 (105), 2023 года.

Бесплатный доступ

Начало систематическому изучению собрания древностей и редких вещей, находившихся в Александро-Невской лавре, было положено С. Г. Рункевичем. В книге, изданной к 200-летию монастыря, автор не только сделал обзор предметов лаврской ризницы, но кратко упомянул и об открытом в 1910 г. Древлехранилище Лавры. В 1997 и 2012 гг. вышли в свет специальные исследования, посвященные истории Древлехранилища, основанные на архивных документах. Однако главное внимание в них было уделено событийной стороне организации музея, рассмотрение конкретных предметов в составе музейной коллекции не входило в задачу авторов. В предлагаемой статье анализируются памятники церковной старины, хранившиеся в Древлехранилище. Автор акцентирует внимание на вопросах происхождения предметов и обстоятельствах их поступления в Александро-Невскую лавру.

Свято-троицкий александро-невский монастырь, древлехранилище, ризница, русский музей, коллекция, экспонат

Короткий адрес: https://sciup.org/140301612

IDR: 140301612 | УДК: 271.2-788-055.1(470.23-25)-9+7:069(470.23-25) | DOI: 10.47132/1814-5574_2023_2_153

Текст научной статьи Собрание памятников церковной старины в древлехранилище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. История формирования, состав и судьба экспонатов: 1900-е - 1930-е гг.

История Древлехранилища Александро-Невской лавры, организованного в конце первого 10-летия XX в. в юго-западной башне монастырского каре, — не новая тема в отечественном музееведении. Благодаря исследованиям С. Г. Рункевича [Рункевич, 1913], а в наши дни — трудам А. А. Алексеева [Алексеев, 1997], Ю. М. Пирютко [Пирют-ко, 1997], Т. А. Яковлевой [Яковлева, 2000], Г. Э. Щеглова [Щеглов, 2012, 14–26, 31–33, 69–74] и др. авторов приведены в известность обстоятельства создания, основные вехи деятельности и судьба лаврского музея. Открытие Древлехранилища последовало 16 марта 1910 г. Его экспозиция была подготовлена менее чем за год под руководством почетного вольного общника Императорской Академии художеств художника Андрея Андреевича Карелина (1866–1928)1. Хотя расстановка и развеска экспонатов и издание краткой описи Древлехранилища были завершены уже в январе 1910 г.

Древлехранилище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Фото К. К. Буллы. 1909. ЦГАКФФД СПб

(РГИА. Ф. 815. Оп. 11 (1909). Д. 98. Л. 30), отдельные предметы или целые коллекции поступали в музей и впоследствии2.

Существование Древлехранилища было непродолжительным: всего 12 лет, а судьба экспонатов — печальной, поскольку с 1922 г. они несколько раз меняли владельцев и в итоге в большинстве своем утратили сведения о былой принадлежности лаврскому музею. Излишне лаконичным (за исключением отдела антиминсов) оказался каталог (краткая опись) Древлехранилища [Древлехранилище, 1910], который, к сожалению, мало что дает для отождествления бывших лаврских экспонатов в современных музейных собраниях.

Наше обращение к истории Древлехранилища объясняется тем, что в 1922 г. функции сохранения экспонатов лаврского музея принял на себя Русский музей. Сюда были свезены и здесь прошли первичную классификацию разнообразные предметы из Древлехранилища. Однако музейная политика 1920–1930-х гг. не способствовала дальнейшему сохранению в стенах ГРМ лаврских экспонатов: после многочисленных перераспределений из более чем полутора тысяч предметов древности в музее едва ли осталась третья часть (ВА ГРМ. Ф. ГРМ (I). Оп. 6. Д. 849. Л. 31 об.).

Работы по изучению памятников церковной старины из бывшего Древлехранилища позволили обратиться и к более сложной теме — поиску источников формирования собрания лаврского музея, поскольку значительная часть предметов не была связана с Александро-Невской лаврой исторически. Троицкий Александро-Невский монастырь возник гораздо позднее, чем другие обители, в стенах которых постепенно накапливались древние памятники и святыни. В петербургском монастыре сложилась своя особая практика собирания древностей, которая во многом определила и состав будущего лаврского музея. Он был пестрым и случайным по подбору экспонатов, а количество уникальных и редких предметов исчислялось не сотнями, а лишь десятками.

Поскольку основание монастырю, как и городу на берегах Невы, было положено царем Петром, инициировавшим переезд двора из Москвы в Санкт-Петербург, именно Петру и его ближайшему окружению монастырь был обязан своими первыми древностями. Со временем число вкладчиков увеличилось: приток предметов старины, прежде всего икон, нередко происходил за счет вкладов на помин души. Образа либо пополняли церковные интерьеры, либо оседали в ризнице, которая послужила своеобразной моделью будущей системы музейного хранения.

К началу XX в. стало очевидным, что в Александро-Невской лавре сложились предпосылки для создания музея. Однако осуществить подобный проект можно было лишь при условии участия в нем заинтересованного круга лиц. Как отмечал еще С. Г. Рункевич, инициатива исходила снизу: ее проводником стал лаврский послушник Ф. М. Морозов3, нашедший поддержку в лице митр. Антония (Вадковского) и лаврского наместника архим. Феофана (Тулякова) [Рункевич, 1913, 975]. Характеризуя период святительского служения владыки Антония, тот же автор писал: «Святительствование митрополита Антония вызвало Лавру, после долгого перерыва, на путь научно-просветительского служения Церкви. Близкий науке по своему профессорству в Академии, нашедший себе просвещенного помощника в лице наместника, архимандрита Феофана, владыка Антоний оставил после себя в Лавре образцово устроенные учреждения по охранению старины: богатое Древлехранилище и научно-оборудованный Архив» [Рункевич, 1913, 969].

Покровительство митр. Антония дало послушнику Федору Морозову возможность беспрепятственно обследовать помещения Александро-Невской лавры и отбирать в них предметы для будущего музея. Эти работы позволили сконцентрировать памятники в одном месте и впоследствии включить их в состав музейной экспозиции. Наряду с помещением ризницы, располагавшейся в северо-западной угловой башне, древности имелись также в библиотеке, устроенной в симметричной юго-западной башне. Их поиск облегчало существование записки И. А. Чистовича, осматривавшего ризницу и библиотеку в 1891 г. (РГИА. Ф. 815. Оп. 14. Д. 58. Л. 7–20 об.).

В наши дни, в условиях утраты пятитомной Описи церковных и ризничных вещей Лавры, составленной в 1859 г., сведения, приводимые И. А. Чистовичем, имеют исключительное значение как для изучения вопроса о формировании лаврского Древлехранилища, так и для реконструкции первоначального состава древностей ризницы4. Вместе с тем содержание его записки оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, в ней имеются указания на источники формирования ризничного собрания Лавры и названы отдельные древности, впоследствии попавшие в Древлехранилище, с другой стороны — явно ощущается некая недосказанность. Это касается в первую очередь той части текста, где идет речь о предметах, относящихся к богослужению старообрядцев. Характеризуя этот раздел лаврского собрания, И. А. Чистович замечал: «Кроме того в ризнице хранится несколько икон и крестов с мощами разных святых и разные предметы, имеющие религиозный характер, поступившие неизвестно когда и откуда, но по-види-мому также отобранные у раскольников» (РГИА. Ф. 815. Оп. 14. Д. 58. Л. 21 об.)5.

Это утверждение верно лишь отчасти. Работа с документами Св. Синода, Министерства внутренних дел и лаврского архива позволила сделать вывод о том, что к 1891 г. в Александро-Невской лавре хранились сотни икон, конфискованных из молелен старообрядцев [Пивоварова, 2009, 252]. Среди них наряду с иконами старообрядческих писем были и древние образа, к которым ревнители старой веры относились с особым почтением. Наиболее значительные партии икон (свыше 500) были вывезены в Лавру в 1859 г. по определению Петербургской Духовной консистории из двух петербургских моленных — поморской Долговой (Пиккиевой), находившейся на Моховой ул., и Дмитриевской филиппова согласия, существовавшей на Болотной (Коломенской) ул. (РГИА. Ф. 1284. Оп. 208. Д. 115. Л. 160–161 об., 163–165; РГИА. Ф. 815. Оп. 9 (1859). Д. 106). В 1879 г. в распоряжение митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Исидора было прислано еще 418 предметов «раскольничьего культа» (РГИА. Ф. 796. Оп. 160. Д. 2051).

Как удалось установить (см.: [Пивоварова, 2010, 548]), в 1864 г. владельцы Пиккие-вой моленной добились возвращения из Лавры большей части икон, однако немалое их количество так и осталось в ризнице (РГИА. Ф. 815. Оп. 14. Д. 37). Впоследствии они были перенесены в Древлехранилище6. Приведем сведения о некоторых из них.

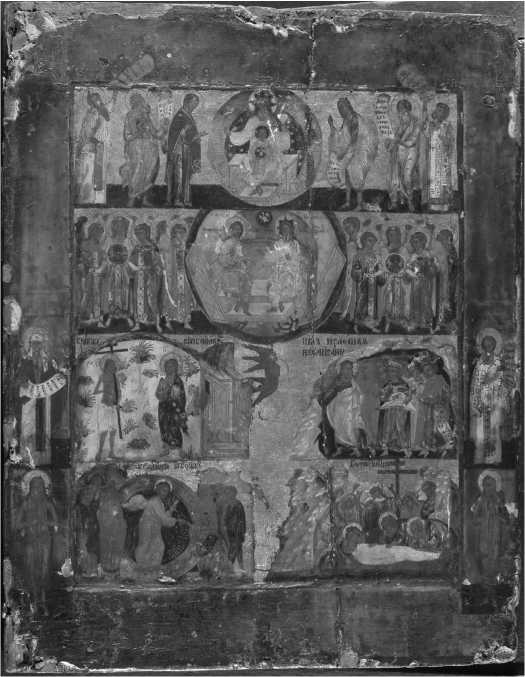

Четырехрядная икона «Во гробе плотски…»7 была написана в 1-й пол. XVI в. в Новгороде. Она относится к так называемым символико-аллегорическим композициям,

Икона «Во гробе плотски…».

1-я пол. XVI в. Новгород. ГРМ

чье распространение связано с деятельностью владыки Макария, митрополита Великого Новгорода и Пскова (1526–1542), а затем митрополита Московского (1542– 1563). Широкую известность такие иконы получили в середине XVI в. во время восстановительных работ после пожара царского храма — Благовещенского собора Московского Кремля (1547). Появление комплекса икон, написанных для местного ряда соборного иконостаса псковскими и новгородскими мастерами, было воспринято неоднозначно, но тем не менее послужило стимулом для появления многочисленных списков, быстро наполнявших храмы за пределами Москвы. «Макарьевские» иконы, отличающиеся усложненной иконографией, непростой для восприятия и понимания, тем не менее пользовались особым почитанием в среде старообрядцев, склонных к толкованиям догматов веры и богословским диспутам. Анало гичные композиции нередко воспроизводили на иконах и старообрядческие иконописцы, тем самым отдавая дань иконографическим нововведениям, санкционированным митр. Макарием.

Пока не удалось установить, когда и при каких обстоятельствах образ попал в поморский храм на Моховой улице. Он упомянут в описи моленной, составленной в 1852 г.: «Во гробе плотию (тропарь) такой же велич[ины] (7 х 6 вершков. — Н. П .), в се-ребр[яном] вызолоченном окладе» (РГИА. Ф. 1284. Оп. 204 (1849). Д. 971. Л. 26. № 135).

Тропарь проиллюстрирован на иконе в пяти сценах, помещенных в трех нижних ярусах. Их прочтение, в соответствии с текстом, начинается с композиции «Положение во гроб» («Во гробе плотцки…»), написанной в нижнем ярусе справа, и завершается ярусом выше изображением шествия ветхозаветных праведников, соотнесенным с заключительными словами тропаря: «И вся исполняяй неописанный». Словам «И на престол ѣ б ѣ яше Христе со ωтцем и Духомъ» соответствует композиция третьего снизу регистра, в центре которого представлен образ «Сопре-столие» (восседающие на престоле Бог-Отец и Бог-Сын и парящий между ними голубь — символ Святого Духа).

Аналогичный порядок следования сцен можно видеть в одном из четырех клейм на знаменитой «Четырехчастной иконе» из Благовещенского собора Московского Кремля, исполненной псковскими мастерами в середине XVI в. Однако иконографическая схема анализируемой нами иконы отличается еще большей сложностью. В ее верхнем ряду написан необычный Деисусный чин, сгруппированный по сторонам от композиции «Отечество». В Деисусе представлены парами: Пресвятая Богородица и Иоанн Предтеча, ап. Иоанн Богослов и Илия Пророк, свтт. Василий Великий и Иоанн Златоуст. Еще четверо святых написаны парами на боковых полях. Это прп. Иоанн Дамаскин и свт. Григорий Богослов, отшельники Онуфрий и Макарий Великие.

Складень трехстворчатый. Кон. XVIII — нач. XIX в. (с образца кон. XVI — нач. XVII в.). Поморские мастера (?). ГРМ

В XIX в. в Долговой моленной находился и уникальный памятник косторезного искусства — трехстворчатый складень «Праздники и святые». Он упомянут и в Краткой описи лаврского Древлехранилища [Древлехранилище, 1910, 63, № 224]8, и в описи Долговой моленной, где складень помещался в пядничном ряду иконостаса (РГИА. Ф. 1284. Оп. 204 (1849). Д. 971. Л. 25 об. № 122)9. Работа с архивными документами Министерства внутренних дел позволила установить имя вкладчика этого редкого предмета в поморский храм на Моховой. Им был петербургский купец Осип Васильевич Ковалев (РГИА. Ф. 815. Оп. 9. Д. 106. Л. 19 об.).

Изображения на складне организованы в четыре яруса и по расположению напоминают высокий русский иконостас. На среднике во втором сверху ряду в отдельных клеймах представлены образ Богородицы Одигитрии и лик Спасителя на убрусе (Нерукотворный Спас). Между ними (строго по центру ряда) помещена композиция «Отечество» (надпись: «ытецъ и сынъ и святыи духъ»). Ярусом ниже в трех аналогичных по расположению клеймах находятся изображения «София Премудрость Божия» и «Причащение апостолов» (под двумя видами). Вся остальная плоскость средника заполнена композициями Господских и богородичных праздников. На одной пластине левой створы и во всех клеймах правой вырезаны фигуры святых, сгруппированных по чинам святости. Важное место в иконографической программе складня отведено событиям из жития св. Иоанна Предтечи («Благовестие Захарии», «Рождество Иоанна», «Усекновение Честной главы Предтечи») и сценам поклонения богородичным реликвиям — Ризе и Поясу. Аналогичных складней пока обнаружить не удалось [Осень, 2018, 31, Ил. 28; Клюканова, 2020].

Резные костяные пластины с изображениями праздников и святых использовались как вставки под оправу на больших запрестольных или поклонных крестах. Один из примеров такого произведения — запрестольный крест из Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде 1-й пол. XVI в. (так называемый Киликиевский крест) — хранится в собрании Вологодского музея [Вздорнов, 1978, 89-91, Ил. 66-73]. К 1544 г. относится крест из церкви Рождества Богородицы бывшего Возмицкого

Кузов с Казанской иконой Пресвятой Богородицы. XVII–XVIII вв. ГРМ монастыря под Волоколамском (Сергиево-Посадский музей). Сохранились известия о костяных крестах в северных монастырях — Спасо-Каменном, Павло-Обнорском, Усть-Шехонском, Корнилиево-Комельском, Ферапонтовом [Вздорнов, 1978, 88].

Резьба на пластинах с «Киликиевского креста» по пропорциям и приемам обработки костяной поверхности разительно отличается от рельефов, закрепленных на складне. Пропорции фигур святых и построение композиций праздников на складне гораздо более реалистичны, а лики трактованы эмоционально. Вместе с тем резьба доличного отличается большей сухостью и определенной схематизацией. Эти особенности позволяют говорить не только об изготовлении пластин для складня в ином художественном центре, но и о более позднем времени их создания. Думается, что мастера (возможно, поморцы) резали пластины в конце XVIII — начале XIX в., ориентируясь на образцы конца XVI — начала XVII в. (именно так датирован складень в инвентарях Русского музея).

Еще один складень, поступивший в Русский музей из Древлехранилища, служит кузовом для вкладной Казанской иконы Божией Матери10. Он изготовлен из дерева и обложен серебряными позолоченными пластинами. На створках в технике резьбы и гравировки по металлу исполнены сюжетные композиции, расположенные в три яруса: «Зачатие Богородицы» и «Рождество Богородицы», «Рождество Христово» и «Собор Пресвятой Богородицы», «Похвала Богородице» и «О Тебе радуется…» (левая створка), «Введение Марии во Храм» и «Благовещение», «Сретение Господне» и «Успение Пресвятой Богородицы», «Покров Богородицы» и «О Всепетая Мати» (правая створка). Резьба на створах, как и вкладная богородичная икона, украшенная по полям финифтяным окладом XVII в. с растительным орнаментом и круглыми накладками по углам, а в среднике — кованой ризой и финифтяным венцом, исполнены в XVIII в.11

В начале XX в. сведения о кузове с Казанской иконой впервые встречаются в перечне экспонатов выставки, организованной в 1915 г. в Музее Училища технического рисования барона А. Л. Штиглица: «115. Икона-складень Казанской Богоматери в серебряном, вызолоченном чеканном окладе, с финифтью; мафорий шитый жемчугом, створы гравированные. XVII в.» [Выставка, 1915, 17]. К сожалению, никаких других сведений об экспонате составитель перечня не привел.

На тыльной стороне кузова сохранились несколько номеров и значительно потертая чернильная надпись, позволяющие отнести его к числу вкладов на помин души. Как и другие подобные предметы, кузов, исполненный из драгоценных

Икона ««Святитель Иоанн Златоуст». Середина XVII в. Оклад: между 1686–1698 гг.

Москва. Серебряная палата. ГРМ

материалов, хранился в ризнице, откуда и попал в Древлехранилище. На это указывают ссылки на статьи старой

и новой ризничных описей: «По новои описи // Ст. 11 № 5 //…По П. Л. описи // … № 167 // По Г. Софии (? — Н. П .) Еропкиной // весу ... фунтов».

Аналогичные ссылки на ризничную опись встречаются и на других лаврских предметах. Особый интерес представляют две иконы XVII в. в драгоценных окладах: «Святитель Иоанн Златоуст» и «Преподобный Сергий Радонежский», относящиеся, как удалось установить, к ранним вкладам в монастырь.

На первой иконе12 свт. Иоанн Златоуст представлен фронтально, в полный рост, с закрытым Евангелием на левой руке и с благословляющей десницей. Фон и поля иконы покрыты окладом с гравированным узором из трилистников, заключенных в круги. Вдоль контура фигуры оклад украшен каймой с прочеканенными «бусинами» (имитация жемчужной обнизи), которые продолжают ряд эмалевых «жемчужин», обрамляющих лик и идущих по наружному краю финифтяного венца.

На обороте иконы, под верхней шпонкой сохранилась бумажная марка с чернильной надписью: «Л. 125. || ч. № . 70. || По нов[ой] о[писи] 60.». Номер «60» повторен на доске еще раз. Вторая надпись дополняет сведения предыдущей: «По нов. оп. 60. № || По Но: Описи (зачеркнуто. — Н.П .) || Ст: 11. № 7.». В третьей чернильной надписи зафиксирован вес серебра: «Ст. 3 № 20. 35. золот[ников]».

Наряду с этими учетными данными, обычными для монастырского делопроизводства, на доске имеется еще одна помета, важная для атрибуции иконы. Она сделана под верхней шпонкой и частично перекрыта маркой: Р S (г) (7166=1658) Г[осу]д[а]-р(е)ва дача».

Икона «Преподобный Сергий Радонежский». 1680–1690-е гг. Оклад: между 1686–1698 гг.

Москва. Серебряная палата. ГРМ

Схожие по характеру учетные данные сохранились и на иконе прп. Сергия Радонежского13, которая, помимо всего прочего, украшена окладом и венцом, полностью идентичными окладу и венцу иконы свт. Иоанна Златоуста.

Преподобный Сергий Радонежский представлен на иконе фронтально, в рост, с развернутым свитком в левой руке и с благословляющей правой рукой. На верхнем поле написан образ Богородицы «Знамение». На обороте иконы имеются бумажная марка с чернильной надписью: «Л. 126. || ч. № . 71 || По но[вой] оп. 61» (номер «61» повторен на доске еще несколько раз), отсылка к новой ризничной описи: «По нов. описи || Ст: 11. № 8.» и данные о весе серебра: «Ст. 3 № 21 вѣсу окл. 39. ть зол:». Как можно убедиться, иконы были записаны в монастырских книгах рядом.

На окладе иконы прп. Сергия, повторяющем все особенности

оклада образа свт. Иоанна Златоуста, оттиснуто левковое клеймо Московской пробирной палаты, уточняющее время изготовления обоих окладов. Оно представляет собой овал с литерами «лв» внизу и «к» вверху (сокращение «левк»). Датировка окладов с таким клеймом укладывается в хронологические рамки 1686–1698 гг. [Постникова-Лосева и др., 1995, 148, № 6].

Наконец, данные еще одной надписи, имеющейся на обороте иконы прп. Сергия, позволяют установить год и источник поступления икон в монастырь. Помета нанесена другим почерком под верхней шпонкой: «Архiер[ея] Б ѣ лагра(д)скага».

В книге С. Г. Рункевича, основанной на документальных материалах архива Александро-Невской лавры, сделаны отсылки на две ранние описи лаврской ризницы. Первая из них, датированная 1724 г., приводит подробную информацию о ранних вкладах; вторая, составленная в 1725 г. после низвержения архиеп. Феодосия, менее информативна, но содержит сведения о тех же ризничных предметах. Как точно подметил Рункевич, «опись 1724-го года дает в дополнение к описи 1725-го года, указания на историю поступления в Лавру окладных образов» [Рункевич, 1913, 219]. Верность этого утверждения становится очевидной при сопоставлении имеющихся в нашем распоряжении данных и сведений описи. Среди прочих имен в ней названо имя Илариона, «архиерея Белоградского», — бывшего владельца икон свв. Иоанна Златоуста и Сергия Радонежского: «образа… Иоанна Златоустаго — „оклад сребряной, позлащен, венец сребряной с финифтью“ и Сергия, чудотворца Радонежскаго, — „оклад сребряной, позлащен, 2 венца, с финифтью“, „указом Императорскаго Величества взяты из Белаграда по смерти преосвященнаго Илариона, митрополита Белоградскаго “

(курсив наш. — Н. П .)» [Рункевич, 1913, 219]14. Изучение биографии преосвящ. Иларио-на и обращение к печатному описанию архива Александро-Невской лавры позволяют еще более конкретизировать сведения о поступлении икон в ризницу.

Преосвященный Иларион Властелинский (Властевинский) начал свое церковное служение в качестве патриаршего иеромонаха; в июле 1699 г. стал архимандритом Новоспасского монастыря, откуда в январе 1700 (по другим сведениям, 1701) г. был переведен в архимандриты Троице-Сергиева монастыря. В апреле 1703 (1704?) г. «поставлен в митрополиты на Крутицы» (имел титул «митрополита Сарского, Подонско-го и Козельского»); 11 марта 1711 г. переведен в Белгород (Курская епархия), архиереи которой в то время именовались «митрополитами Белоградскими и Обоянскими». Скончался владыка, пребывая на кафедре, 4 апреля 1720 г. [Строев, 1877, 140, 144, 433, 1036; Вкладная книга, 1987, 16; Печников, 2015, 69].

Переписка о присылке в Санкт-Петербург имущества покойного Белоградского митрополита сохранилась в деле архива Александро-Невского монастыря за 1720 г.15 Как явствует из содержания дела, имущество и деньги скончавшихся или осужденных за проступки архиереев собирались в Александро-Невском монастыре «на гошпиталь-ное строительство», предпринятое по воле Петра I. В указе президента штатс-контор-коллегии, тайного советника, сенатора И. А. Мусина-Пушкина сержанту лейб-гвардии Преображенского полка Осипу Украинцову от 22 мая 1720 г. предписывалось: «после умершаго Илариона, м. белоградцкаго и обоянскаго, в ризнице и в доме его, архиерейском, пожитки переписать, приехав в Белгород; в ризнице и онаго умершаго митрополита в доме его и в других местех святыя иконы и деньги и пасуду серебряную и всякие келейные пожитки переписать имянно онаго дому при казначее да при ризничем иеродиаконе Сергие, которому, по посланным указом, велено быть в невской м-рь на житье, и помянутому иеродиакону Сергию привезть с собою в Санкт-П.-Б.» [Описание, 1913, 129–130]. К августу 1720 г. имущество митр. Илариона было освидетельствовано и иеро-диак. Сергий готовился к отъезду из Москвы в Санкт-Петербург. В Невский монастырь он вез не только иконы митрополита Белоградского, но и имущество Дионисия, бывшего архиепископа Вятского, взятое из Монастырского приказа [Описание, 1913, 141].

Как можно догадаться, в Санкт-Петербурге иконы проданы не были и деньги, полагавшиеся на «гошпитальное строительство», за них не выручили. В Александро-Невском монастыре нашли более достойное применение образам, поместив их в ризницу. Тем самым было заложено прочное основание для дальнейшего приращения монастырских богатств. Древность и драгоценный убор всегда считались главными достоинствами ризничных сокровищ.

Список литературы Собрание памятников церковной старины в древлехранилище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. История формирования, состав и судьба экспонатов: 1900-е - 1930-е гг.

- ВА ГРМ — Ведомственный архив Государственного Русского музея. Ф. ГРМ (I). Оп. 6. Д. 271; Д. 578; Д. 849; Оп. доп. 1. Д. 535.

- РГИА — Российский государственный исторический архив. РГИА. Ф. 796. Оп. 160. Д. 2051; Ф. 815. Оп. 4 (1724). Д. 198; Оп. 9 (1859). Д. 106; Оп. 11 (1909). Д. 98; Оп. 14. Д. 37; Д. 58; Ф. 1284. Оп. 204 (1849). Д. 971; Оп. 208. Д. 115.

- Алексеев (1997) — Алексеев А.А. Древлехранилище Александро-Невской лавры. История создания и экспозиция // Музей в ансамбле Александро-Невской лавры: Сб. науч. ст. СПб., 1997. С. 25-45, 106-108.

- Вздорнов (1978) — Вздорное Г.И Вологда. Л., 1978.

- Вкладная книга (1987) — Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М., 1987.

- Выставка (1915) — Выставка церковной старины в Музее барона Штиглица в Петрограде. Перечень предметов. [Пг., 1915].

- Древлехранилище (1910) — Древлехранилище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. 1712 г. — 1910 г. Краткая опись. [СПб., 1910].

- Клюканова (2020) — Клюканова О. В. Резной костяной складень с изображением праздников из собрания Русского музея // Страницы истории отечественного искусства: Сб. статей по материалам научной конференции Русский музей, Санкт-Петербург, 2019. СПб., 2020. Вып. XXXV. С. 47-53.

- Описание (1913) — Описание архива Александро-Невской лавры за время царствования императора Петра Великого. Т. 3: 1720-1721 годы. Пг., 1913.

- Осень (2018) — Осень русского Средневековья. Искусство XVII века в собрании Русского музея. Каталог выставки. СПб., 2018.

- Печников (2015) — Печников М. В. Крутицкая кафедра // Православная энциклопедия. Т. XXXIX. М., 2015. С. 66-69.

- Пивоварова (2009) — Пивоварова Н.В. Старообрядческие памятники из древлехранилища Александро-Невской лавры в собрании Русского музея // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. Научный журнал. СПб., 2009. № 99. С. 251-257.

- Пивоварова (2010) — Пивоварова Н. В. Оазис древлего благочестия: Об идейной программе внутреннего убранства Долговой моленной в Петербурге // Старообрядчество в России (XVII-XX века) / Отв. ред. и сост. Е. М. Юхименко. М., 2010. Вып. 4. С. 542-567.

- Пивоварова (2014) — Пивоварова Н.В. Памятники церковной старины в Петербурге-Петрограде-Ленинграде. Из истории формирования музейных коллекций: 1850-1930-е годы. М., 2014.

- Пирютко (1997) —ПирюткоЮ.М. Сохранение и реорганизация музея Александро-Невской Лавры в первые послевоенные годы // Музей в ансамбле Александро-Невской лавры: Сб. науч. ст. СПб., 1997. С. 46-65, 108-109.

- Постникова-Лосева и др. (1995) — Постникова-Лосева М.М., Платонова Н.Г., Ульянова Б.Л. Золотое и серебряное дело XV-XX вв. [Территория СССР]. М., 1995.

- Рункевич (1913) — Рункевич С.Г. Александро-Невская лавра. 1713-1913. СПб., 1913.

- Святые (2010) — Святые земли Русской / ГРМ. Альманах. Вып. 287. СПб., 2010.

- Строев (1877) — Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 1877.

- Щеглов (2012) — Щеглов Г. Э. Хранитель. Жизненный путь Федора Михайловича Морозова. Минск, 2012.

- Яковлева (2000) — Яковлева Т.А. Роль А.А. Карелина в создании Древлехранилища Александро-Невской Лавры и проблема сохранения культурного наследия // Русь православная. История и современность. СПб., 2000. С. 30-35.