Социализация и социализированность через призму трудовой деятельности: определение понятий

Автор: Проскурина А.С.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

Предметом исследования является соотношение понятий «социализация» и «социализированность» в теории науки. Социализированность определяется как результат успешной социализации. В статье выбран фокус на трудовой деятельности как на отдельной области социализации. Исследование выполнено методом сравнительного анализа классических (Р. Мертон, Т. Парсонс, И.С. Кон) и современных (В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов, Г. Коллинз, И.В. Солодникова) подходов к определению сути и содержания как социализации, так и состояния социализированности. В результате исследования подтверждена особая роль профессиональной этики в социализации индивида, особенно в зрелом возрасте. Обоснована необходимость исследования не только социализации возрастных групп, но и групп по профессиям, включая новые, так как они добавляют к трудовой социализации виртуальную. Введено понятие метанавыков социализации. Предложено определение социализированности как сформированной способности понимать общественный запрос и навыка участия в коллективном сосуществовании. Разработана схема социализации с акцентом на роли труда, обосновывается необходимость интерпретации исследуемых понятий через экономическую практику. Результаты исследования могут быть применены при операционализации понятий «социализация» и «социализированность».

Социализация, социализированность, социология труда, профессиональная этика, ценностно-нормативная система, метанавыки, трансформация труда, life-span development, интернет-социализация, солидарность

Короткий адрес: https://sciup.org/149148413

IDR: 149148413 | УДК: 316.4.06 | DOI: 10.24158/spp.2025.6.1

Текст научной статьи Социализация и социализированность через призму трудовой деятельности: определение понятий

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,

Введение . Зачастую в повседневности и в науке мы оперируем понятиями, которые, по ощущениям, синонимичны или не нуждаются в дополнительном уточнении. К таковым в социологии можно отнести социализацию. Впервые это слово слышат на уроках обществознания, однако считать его самоочевидным было бы некорректно. К такому выводу приходят многие исследователи, так как существует целый ряд обзорных статей и диссертаций, посвященных уточнению содержания данного понятия и определению его места среди других.

В ходе работы с этими материалами обращает на себя внимание тот факт, что социализация – это процесс, имеющий, как предполагается, результат. Для обозначения этого результата используется понятие социализированности как свойства, которое приобретает человек в случае успешной социализации.

В данной статье систематизированы подходы к определению социализации и социализи-рованности индивида с точки зрения того, что эти процессы протекают не сами по себе, а в рамках осуществления совместной деятельности. В качестве контекста такой деятельности выбран труд – то, чем человек занят для участия в экономике, для ощущения своего места в сообществе или для собственного удовольствия. Трудовая деятельность обладает особым социализацион-ным потенциалом, в связи с чем она рассматривается как один из приоритетных способов складывания успешно социализированного индивида.

Труд и трудовая жизнь индивида выбраны в качестве фокуса по нескольким причинам. В современной экономике практически невозможно существовать, не занимаясь трудом. Пособие по безработице, выплачиваемое после официального признания россиянина нетрудоустроенным, составляет в 2025 г. от 1 764 до 5 880 рублей ежемесячно (15 044 руб. в первые три месяца )1, в то время как аренда жилья в Москве обходится в 50–100 тыс. руб .2 (в других городах России – 35–50 тыс. руб. в меся ц3) . Пособия едва хватает на стандартную продуктовую корзину (7 326,3 руб .4) . Так что поиск работы, ежедневная логистика и самочувствие индивида становятся объектами анализа как неизбежно присутствующие в повседневности элементы. Оптимистично можно заметить, что формы труда стали разнообразнее, особенно после пандемии, когда многие работодатели обнаружили экономически и культурно-выгодную возможность гибридной реализации деятельности (Рыкина, Филатова, 2021: 67). Новые профессии также оказались весьма кстати, так как позволяют иметь альтернативный график и получать доход, сравнимый с «классическими» профессиями. Например, работа на позиции UGC-блогер (UGC – user-generated content, контент, созданный пользователями; создатель контента для брендов в нативном стиле – обзоры, подборки, asmr и т. д.) в штате компании может приносить 50–120 тыс. руб., по описанию вакансий, размещенных на порталах по поиску работы.

Таким образом, неизбежность труда и одновременно его разнообразность с точки зрения форм и форматов актуализируют обзор имеющихся концепций, связанных с социализацией в целом и трудовой социализацией в частности.

Метод исследования . Для уточнения и определения соотношения понятий «социализация» и «социализированность» нами был проведен анализ высокоцитируемых публикаций в российских и зарубежных академических изданиях. Подбор материалов осуществлялся путем поиска по ключевым словам «социализация», «успешная социализация», «критерии социализиро-ванности», «профессиональная социализация». Статьи изучались с применением качественного контент-анализа, основанного на следующих исследуемых характеристиках текстов: вариант определения понятий «социализация» и «социализированность; опорные теории, выбранные авторами; фокальная точка определения, то есть какая характеристика считается для понимания социализации и социализированности центральной. Анализ выполнялся до момента сокращения объема новой информации, благодаря чему удалось выполнить обзор наиболее распространенных позиций по вопросу того, что в социологическом поле включается в определение выбранных понятий и как выглядит уточнение с фокусом на трудовой деятельности.

Результаты. И.С. Кон в работе «Социология личности» ставит вопрос о возможности двух взглядов на личность – социологического и психологического. Отличие между ними проводится через исследовательский фокус: изучать индивидуальное состояние сознания или то, как человек становится «человеком» в коллективе (Кон, 1967: 98). Социализацию И.С. Кон рассматривает как динамический процесс воплощения «потенции человеческой личности» через принятие социальных ролей в различных возрастах (и социально, и по состоянию здоровья, и в связи с жизненным опытом) и поколениях. Он отмечает, что востребовано цельное социологическое описание воспитания личностей как направленного процесса, то есть не в его стихийной форме, а как вида программирования коллективного будущего (Кон, 1967: 123). Место человека в этом будущем связано в том числе с тем, что станет его смыслом жизни, воплощенным в реализации призвания через труд (Кон, 1967: 167). То есть социализация – это процесс поиска, определения и уточнения своего места в общественных отношениях.

Усложнение процесса социализации происходит одновременно с аналогичными тенденциями в общественных отношениях в целом. Поэтому определения социализации увеличиваются в числе не столько в связи с необходимостью общей детализации, сколько в целях конкретизации относительно различных групп социализирующихся. Примером такой детализации может служить докторская диссертация и публикации И.В. Солодниковой, посвященные социализации и самореализации в зрелом возрасте (30–60 лет). В ее работах отмечается, что необходимо описывать жизнь человека в парадигме life-span development (развитие личности на протяжении всего жизненного цикла) (Солодников, Солодникова, 2012), и в более старшем возрасте социализация связана не столько с индивидуальными свойствами личности, сколько с ее способностью выполнять важные для других функции – передавать знания и опыт, заботиться о других, отделять себя от профессии (переносить фокус с работы на отношения, так как трудиться становится тяжелее). В диссертационном исследовании «Самореализация личности в зрелом возрасте: социологический анализ» И.В. Солодникова отмечает, что траектория развития личности сегодня не является настолько линейной, насколько она описана в классических социологических подходах. На смену освоению социальных навыков приходит самореализация, которая, в свою очередь, от профессиональной на протяжении жизни движется к межличностно й1.

Еще одним направлением исследования понятия социализации и его определения является сфера интернет-пространства. Пандемия актуализировала его и перевела из плоскости факультативных в обязательные, так как уже сегодня мы имеем дело с людьми, которые провели годы становления личности в состоянии неизбежности Интернета. Представляет ли онлайн-пространство аналог «традиционным» агентам социализации или же это нечто радикально иное? Если опираться на идею о том, что благодаря виртуальному пространству снимаются барьеры взаимодействия (языковые, пространственные, временные) (Malik, Haidar, 2023), то можно интерпретировать понятие социализации с позиции освоения субъектом социальных метанавыков, а не конкретных умений и локальных норм.

С учетом сказанного можно дать следующее определение: социализация – это освоение индивидом на протяжении всей жизни навыков, позволяющих ему найти, определить и уточнить свое место в общественных отношениях.

Результатом процесса социализации является состояние социализированности. Однако чтобы давать оценку того, насколько это состояние достигнуто, необходимо определить критерии, некий «чек-лист», с опорой на который возможно операционализировать и характеризовать абстрактное состояние, относящееся к домену социальных наук, а не повседневной практики.

Обзор существующих подходов (Макарова, 2007; Закурдаева, 2010) позволяет обнаружить несколько направлений научной мысли.

Ряд теорий связывает состояние социализированности со сформированной у индивида способностью изменять индивидуальное с ориентацией на общественные требования, ожидания и запросы. Р. Мертон отмечает, что социальный порядок – это система аккомодации различных степеней соответствия человека общепринятым нормам, которые социолог анализирует в двух направлениях – как цели и средства их достижения (Мертон, 2010). Цели – это устремления индивидов, различные по уровню престижа и эмоциональной нагрузки, а средства их достижения – это определенные, регулируемые морально или институционально общественными группами варианты действий. Предлагаемая Р. Мертоном градация соотношений целей и средств стала классической, поэтому останавливаться на ней не будем, лишь перечислим названия – конформизм, инновация, ритуализм, ретритизм и мятеж (Мертон, 2010). В этом подходе социализиро-ванностью можно считать любой вариант адаптации к целям и средствам.

Т. Парсонс также отмечает возможность различной степени интегрированности индивида в общественные процессы: существование связанных между собой структурно-функциональных подсистем подразумевает формы солидарности, в разной степени способствующие выполнению функций. Здесь снова (по следам Э. Дюркгейма) возникает идея органической и механической солидар- ности как вариантов освоения ценностей и норм общества (Парсонс, 2008). Если в последней ожидается единообразие оценок и функциональной нагрузки индивидов, то при органической солидарности появляется возможность для плюрализма – как в деятельности, так и в реакциях на происходящее. Т. Парсонс цитирует Э. Дюркгейма и, говоря об органической солидарности, отмечает, что в ней экономические отношения основаны на договорах и собственности, политическая сфера – на коллективном обмене мнениями и информацией, а культурная – на соединении интеллектуального, религиозного и искусствоцентричного осмысления прав и обязанностей (Парсонс, 2008).

Таким образом, критериями социализированности можно считать способность человека к заключению договоров и юридически значимому участию в экономической жизни, включенность в гражданский и политический полилог, а также к творческому осмыслению состояния нормативно-ценностной структуры общества. Мы не будем включать в критерии социализированности способность к адаптации, так как предполагается, что и общество приспосабливается к природе индивида, и он – к социальному существованию в модальной или маргинальной группе.

Следующая крупная характеристика социализированного индивида – освоенность универсальных ценностных установок конкретного общества. Этот подход встречается в теориях, детально характеризующих этапы социализации. Например, А.В. Петровский выделяет три этапа: адаптация (детство), индивидуализация (юность) и интеграция (взрослая жизнь) (Петровский, 1982).

Еще один интересный подход представлен в статье Г. Коллинза, посвященной возможностям появления «морального компаса» у искусственного интеллекта: в ней автор разделяет социализацию на три этапа. В ходе первичной человек осваивает устный язык и моральные концепции (дома и в ближнем кругу); в ходе вторичной – письменный язык и ранние технические концепции (получая образование в школе); а в ходе третичной – осваивается специальный язык и навыки (высшее образование и/или профессиональная деятельность) (Collins, 2025). Сравнивая статью Г. Коллинза и подход А.В. Петровского, обращаем внимание на то, что ценностные установки как будто могут быть освоены в разные периоды жизни человека. Однако основная часть их оформляется в детстве и юношестве: адаптация предполагает беспрекословное подчинение правилам среды, где человек растет, в том числе через принятие оценок, которые считаются правильными. Интеграция же в сочетании с необходимостью принятия определенной профессиональной идентичности дает возможность не только воспроизвести сложившийся в ходе первичной социализации моральный комплекс, но и «обновить» его во взаимодействии с носителями других комплексов. Особенно это важно отметить в свете перехода от «арочной морали» к неопределенности и массовой выработке ситуативных дискурсивных «этик», вариантом которых является и этика профессии (Проскурина, 2020). Локальные «логики» и варианты позиций в системе социальных отношений вполне возможно освоить, и многие определения результатов социализации связаны именно с таким «ограниченным» вариантом: социализированность осознается как понимание ценностно-нормативного круга и способность разместить себя в этой системе.

В продолжение этой идеи вариантом диагностики социализированности является констатация сформированной способности к активному построению собственного присутствия и участия в обществе, то есть не пассивное знание, а деятельностное участие в соответствии с локальными правилами. Такой вариант объяснения свойственен направлению позитивной психологии, самым известным представителем которой является А. Маслоу. В рамках позитивной психологии социализированным считается человек, осознанно работающий над своей самоактуализацией – максимально возможным воплощением своих сильных сторон, творческих способностей, индивидуальности вопреки сдерживающим и препятствующим проявлениям внешней социальной среды. В этой линии размышлений о результатах социализации, если сводить ее к общей логике, прослеживается идея сочетания индивидуального и коллективного, своих ценностей и приоритетов общества, реализации своего потенциала в заданных конкретным социумом «правилах игры».

Возможно, это влияние неизбежного психологизма в анализе индивидуального, но идея необходимости самоактуализации, воплощения собственного уникального потенциала встречается у многих исследователей, а также отражается в эмпирических данных. Так, в исследовании белорусских психологов на тему определения счастья (Левит, 2014) было выявлено три ключевых характеристики, создающих ощущение счастья. Первая – вовлеченность; ученый отмечает, что этот термин (engagement) предполагает как ощущение включенности, так и обязательства, принятые человеком. Это состояние погружения индивида в активность, соответствующую его личностным качествам. Смысл предполагает реализацию в деятельности своих сильных сторон, способностей и ценностей; а эгоизм исследователь определяет как «зрелый», то есть как осознание своей выгоды и осознанные действия в целях ее получения. Результаты исследований показали, что человеку важно жить именно собственную жизнь, воплощая свое представление о том, как именно необходимо действовать.

Социализированность как результат социализации с учетом данного выше определения представляет собой сформированную способность понимать общественный запрос (через ценности и нормы) и навыки обеспечения своего участия в коллективном сосуществовании.

Профессиональный труд находит свое место во всех перечисленных взглядах на результаты социализации. С его помощью человек занимает определенную позицию в профессиональном сообществе и корпоративной культуре, труд передает индивиду систему сигналов о том, какие существуют требования, ожидания и запросы, чтобы он мог изменить себя под эту систему. Профессионалы являются носителями определенной этики, и индивид осваивает ее, в том числе в процессе получения образования. Как пишут известные российские исследователи темы этики Ю.В. Согомонов и В.И. Бакштановский, профессионалы отделены от остальных своими особыми навыками, что создает иерархию; а она в свою очередь вызывает к жизни определенный «моральный долг», закрепляемый в этико-правовых комплексах – кодексах (Бакштановский, Согомо-нов, 2005). Задаваясь вопросом о том, в каких отношениях находятся профессиональная этика и общественная мораль, ученые определяют, что с точки зрения социологии эти два вида «неформальных» регулирующих поведение систем находятся в отношениях идеального и реального, теоретического и прикладного; профессиональная этика «приземляет» общественные требования и ищет способы обозначить правила их воплощения в конкретной деятельности.

Интересно отметить, что иерархизация общества в процессе выделения групп по роду деятельности накладывает на профессиональную этику функцию ограничения власти, дает возможности для самостоятельного определения критериев успеха (внутри профессии) и поднятия уровня деятельности за счет внутригрупповой критики и самокритики. Такие отношения между ними позволяют предположить, что профессиональные установки могут оказывать на индивида более непосредственное влияние, чем коллективные ценности, так как профессиональная этика напрямую связана с реализацией им трудовой функции. Для многих отраслей деятельности (медицина, социология, психология, математика) несоответствие носителя профессии существующему внутри нее кодексу этики может грозить лишением возможности быть представителем этой профессии – исключением из профессионального сообщества.

Труд также дает индивиду возможность «увидеть» себя в пространстве возможностей, выстроить свое присутствие и участие в обществе. Классической работой в данной области является исследование В.А. Ядова и А.Г. Здравомыслова «Человек и его работа »1. Данное исследование посвящено последовательному и системному описанию восприятия труда в СССР, включая факторы, способствующие превращению труда в первую жизненную потребность, и факторы, препятствующие этому. Ученые дают интерпретацию ключевых понятий исследования. Отношение к труду определяется как зафиксированные результаты трудовой деятельности и установка личности относительно понимания общественной значимости труда, степени удовлетворенности своей работой и специальностью. Руководствуясь идеями марксизма (материалистическая диалектика), исследователи отмечают, что труд является центральной категорией анализа различных процессов в обществе; для отдельного человека он выполняет функцию удовлетворения потребностей, а также утверждения личности. Логически они размещают труд в системе удовлетворения потребностей, которые могут быть материальными и духовными, и реализация жизненных планов – одна из таких потребностей, которые труд может удовлетворять. Он также может становиться самоцелью, когда осуществляется для общественного признания, для реализации творческого потенциала и выполнения своей лучшей функции в общественной системе. Интересно, что творчество и его возможность в процессе трудовой деятельности описываются В.А. Ядовым и А.Г. Здравомысловым как значимый компонент труда: фактически в своем идеальном воплощении труд и есть творчество, и такое приравнивание должно способствовать подъему статуса труда как самоцели существования человека. Творчество становится смыслом, отвечающим на вопрос «зачем». Оно же является способом «встроиться» в системы удовлетворения общественных потребностей, из чего и рождается смысл труд а2.

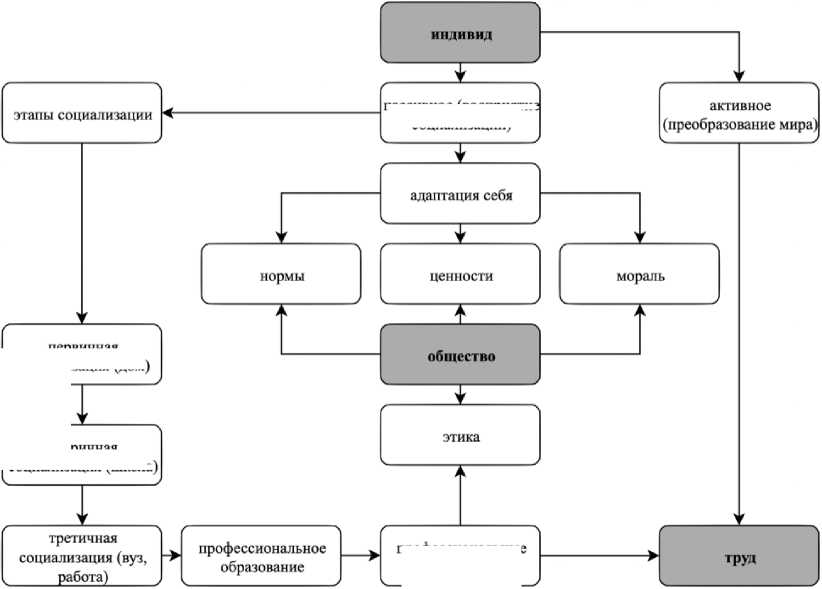

Имея понимание того, в чем заключается социализированность индивида и какое место в ее достижении занимает труд, разметим системный вариант описания процесса социализации.

Индивид – центральный элемент данной системы, так как именно на него направлено коллективное социализирующее воздействие и именно он имеет агентность для адаптации себя к общественной системе и принятым в ней формам отношений. Индивид имеет определенный со-циализационный бэкграунд, сформированный в несколько этапов по мере повышения самостоятельности и субъектности индивида (в разное время в зависимости от культуры). Общество как контекст – следующий элемент системы социализации, и с ним индивид находится в двух типах связей: активная (преобразование мира) и пассивная (социализация обществом). В исследуемом контексте профессиональная деятельность и труд в целом относятся именно к активной форме, так как в процессе работы человек достигает результатов, добивается собственных целей, взаимодействует с другими людьми, меняя их жизни иногда просто фактом своего присутствия. Профессиональные сообщества как компонент системы социализации не могут быть описаны в абстрактных терминах, так как на практике они имеют конкретные воплощения в двух крупных формах: профессиональный труд и образовательные организации. Эти формы, как было описано выше, управляют этапами социализации индивида, выполняя функцию размещения его в существующих правилах общественной жизни и задействования в экономике.

В качестве нематериального, но «участвующего» компонента мы также обозначим собственно труд. Конечно, стоит отметить, что профессионализация в процессе его осуществления происходит не всегда, да и не весь труд, особенно сейчас, направлен на достижение особых карьерных высот – как было отмечено в начале статьи, он необходим для выживания. Согласно докладу «Future of Jobs Report 2025», работодатели также не всегда способствуют профессионализации работников даже перед лицом демографического кризиса: 60 % компаний-участниц исследования отметили, что стараются удерживать сотрудников через карьерные возможности, однако на будущее основной стратегией остается повышение автоматизации производств а1.

Труд как процесс подробно описан в книге «Психология счастья» М. Аргайла: положительно влияют на восприятие труда четкость постановки задач, влияние труда на жизнь других людей, возможность задействовать различные навыки, свобода в трудовой деятельности и обратная связь по ней (Аргайл, 1990). Важность самооценки работника, то есть его восприятия себя, уже была раскрыта нами ранее – профессионально определяемое чувство собственного достоинства, осознание социальной значимости деятельности и уверенность в собственном успехе дают возможность сохранять эффективность труда в изменяющихся условиях (Проскурина, 2024).

Визуализируем описанную схему социализации индивида с акцентом на профессиональном труде (рис. 1).

профессиональные сообщества

Рисунок 1 – Достижение социализированности индивида в процессе осуществления трудовой деятельност и2

пассивное(восприятие социализации)

первичная социализация (дом)

вторичная социализация (школа)

Figure 1 – Achieving Socialization of the Individual in the Process of Performing Work Activities

Предлагаемая схема может быть использована для прикладных исследований в области социализации: как на уровне гипотез, так и на уровне операционализации. Проверка характера и направленности обоснованных теоретически связей представляется перспективным направлением дальнейшей разработки темы.

Заключение . Соединение рассмотренных нами компонентов дает возможность сделать несколько значимых для перспективы исследования выводов.

Социализированность проявляется в способности индивида осознавать общественные требования и соответствовать им как в процессе постановки целей, так и в ходе их достижения. В идеале адаптация себя к обществу должна быть целенаправленной и добровольной, так как это формирует органическую солидарность, не требующую высокого уровня вовлеченности институтов общественного контроля. Осваиваемые установки «по умолчанию» различны в зависимости от общества и культуры, а также ранжируются по этапу социализации индивида; однако существует проблема размывания установок, в связи с чем растет эффект от локальных этических систем, связанных в том числе с профессией, которую осваивает индивид.

Труд, который является основным средством выживания человека в условиях современной экономики, получает больше возможностей стать креативным – как творческим, так и созидающим. Он создает смысл жизни, обеспечивающий ощущение счастья и долгосрочной удовлетворенности. В условиях аномичного размытия ценностных оснований четкость критериев достижения счастья через труд становится альтернативной стабилизирующей системой. Также труд создает и поддерживает иерархию, основанную на степени владения навыками, предлагая альтернативу чисто денежному, материальному фактору иерархизации.

Прикладной характер этики, в отличие от более размытых современных моральных комплексов, делает ее более надежным социализирующим компонентом. Индивид и общество связаны друг с другом: субъект влияет на социум, активно преобразуя мир, но для возможности такого изменения индивид должен воспринять от общества систему ценностей, норм. Этика формируется в том числе профессиональными сообществами, определяющими третичную социализацию индивида – тот момент, когда он учится труду.

Разобрав принципы, по которым организуется труд, мы можем лучше понять, как именно сегодня происходит социализация индивида, становление его как социального существа, и как это становление может быть созидательным, способствующим всеобщему благополучию и ориентированному на процветание локального, странового и глобального сообщества.