Социальная активность как феномен проявления фенотипических признаков человека

Автор: Мулик Александр Борисович, Антонов Георгий Вячеславович, Мулик Ирина Геннадьевна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 (30), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты теоретического анализа и экспериментального исследования факторов формирования социальной активности человека. В качестве основных системообразующих принципов, объединяющих знания о социальной активности, выделены: эволюционность, индивидуальность, общественная приоритетность, социальная востребованность. Представленные принципы позволяют экстраполировать знания общественного масштаба на уровень жизнедеятельности конкретного индивида. В то же время выявленные закономерности организации индивидуального проявления социальной активности помогают осмыслению общественных явлений. В результате комплекса экспериментальных исследований обосновывается роль фенотипических признаков в формировании социального компонента сложных форм поведения. Определена возможность использования уровня общей неспецифической реактивности в качестве прогностического критерия социальной активности человека. Выявлена совокупность фенотипических признаков, характерных для развития различных векторов социального поведения и элементов социальной деструктивности. Яркая выраженность нервно-психической реактивности на фоне максимальных величин нейротизма наделяет представителей высокого уровня общей неспецифической реактивности организма свойствами импульсивности поведения. Максимальная экстраверсия в совокупности с умеренными проявлениями нейротизма и нервно-психической реактивности характеризует представителей среднего уровня общей неспецифической реактивности как наиболее социально активных, без риска проявления аффективных реакций. Минимальная выраженность нервно-психической реактивности, экстраверсии и нейротизма свидетельствует об отсутствии предпосылок к импульсивному и аффективному поведению у индивидов с низким уровня общей неспецифической реактивности организма. Совокупный учет физиологических (уровень общей неспецифической реактивности организма) и психологических (экстраверсия, нейротизм, акцентуации личности) характеристик позволяет прогнозировать сложные формы социального поведения человека с определением предметной направленности, степени активности, выраженности риска развития аффективных реакций.

Социальная активность, сложные формы поведения, фенотипические признаки, общая неспецифическая реактивность организма, психофизиологический статус

Короткий адрес: https://sciup.org/14974977

IDR: 14974977 | УДК: 316.6 | DOI: 10.15688/jvolsu7.2015.4.21

Текст научной статьи Социальная активность как феномен проявления фенотипических признаков человека

DOI:

Любая деятельность человека осуществляется путем взаимодействия с окружающей его внешней средой. Одной из наиболее распространенных форм активности человека при этом является социальная активность, реализуемая в процессе контакта индивида с его социальным окружением. В современных условиях нестабильной внешней среды, высокой скорости ее изменчивости такая активность в освоении социальной действительности является условием нормального функционирования и самореализации личности. Подвергаясь процессу социализации, индивид выступает одновременно и как объект, и как субъект социального воздействия. Внешние факторы, влияющие на особенности индивидуального развития личности, одновременно порождают ее социальную активность. Таким образом, социальная активность, развиваясь в онтогенезе, является наивысшей формой проявления активности человека.

Критерием социальной активности обычно считают интенсивность деятельности человека. При этом, как правило, оцениваются три стороны деятельности:

– участие индивида в различных сферах деятельности и готовность на высоком уровне к достижению цели;

– проявление личностных качеств в деятельности;

– общественная значимость полученного в результате деятельности продукта (материального или духовного).

Учитывая, что социальная активность всегда проявляется в конкретном виде деятельности, ее традиционно разделяют на следующие виды:

– трудовая социальная активность – выступает в качестве основы развития, самоутверждения личности и одновременно – функционирования и развития общества в целом;

– общественно-политическая социальная активность – определяется степенью участия личности (в своем политическом качестве) в преобразовании политических отношений, институтов, учреждений;

– духовная (научно-познавательная) социальная активность – заключается в приобретении знаний о мире, о самом себе.

Кроме этого дополнительно выделяются семейно-бытовой и досуговый виды социальной активности. В случае необходимости более детальной дифференциации основные виды социальной активности подразделяются на подвиды.

По степени выраженности социальную активность подразделяют на следующие две группы:

– нормативная (социальная активность в основной деятельности, связанная с удовлетворением насущных потребностей человека и его близких);

– активность выше нормативной, направленная на нужды общества (меценатство, спонсорство, волонтерство, активность в различных общественных объединениях).

Познание феномена социальной активности занимает одну из ключевых позиций в философских, гуманитарных, социальных и естественнонаучных исследованиях [5]. Это обусловливает широкое разнообразие определений и характеристик рассматриваемого явления [1].

В философии можно выделить два основных направления в понимании социальной активности личности:

– понятие «социальная активность» рассматривается как особый тип отношения социального субъекта к природной и социальной среде в процессе деятельности, как твор-чески-преобразовательное отношение;

– определение социальной активности как внутреннего свойства личности, базирующегося на ее потребностях и интересах.

В социологии понятие «социальная активность» трактуется как «совокупность форм человеческой деятельности, сознательно ориентированной на решение задач, стоящих перед обществом, классом, социальной группой в данный исторический период» и рассматривается с позиций двух взаимодополняющих подходов: 1) деятельностный подход, где социальная активность определяется как мера, характеристика целенаправленной деятельности человека, направленной на преобразование общественной среды и формирование социальных качеств личности, и 2) личностный подход, согласно которому социальная активность является системным социальным качеством личности, в котором выражается уровень ее социальности, уровень преобразования личности в субъект общественных отношений.

В психологии выделяются общая и поисковая активность. Общая активность определяется как результат проявления темперамента личности в процессе взаимодействия с окружающей средой; при этом подчеркиваются природно-обусловленные возможности характера и успешности данного взаимодействия. Понятие поисковой активности включает в себя особенности поведения в условиях отсутствия четкого прогноза результатов деятельности индивида; особенности проявления данного вида активности наиболее ярко можно определить в нестандартных условиях, таких как необходимость адаптации к изменившимся факторам среды, стресс.

В педагогике под социальной активностью подразумевается «способность человека производить общественно значимые преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры, проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении, поведении». Указывается, что формирование социальной активности возможно только в процессе включения личности в общественную деятельность. Особое значение в формировании социальной активности придается обучению, а также занимаемому индивидуумом общественному положению.

В экономическом понимании социальная активность – это способность управлять собственными результатами в профессиональной деятельности и контроль собственной рабочей биографии с целью самореализации.

В биологии основы индивидуальной активности человека определяются врожденными физиологическими особенности его организма, прежде всего, свойствами нервной системы, врожденными, генетически обусловленными устойчивыми особенностями нервной системы, влияющими – при прочих равных условиях – на индивидуальные различия в формировании способностей и характера.

В качестве основных системообразующих принципов, объединяющих знания о социальной активности, следует выделить: эво-люционность, индивидуальность, общественную приоритетность, социальную востребованность. Представленные принципы позволяют экстраполировать знания общественного масштаба на уровень жизнедеятельности конкретного индивида. В то же время выявленные закономерности организации индивидуального проявления социальной активности помогают осмыслению общественных явлений.

Индивидуальный уровень проявления социальной активности, являющейся базовым компонентом формирования сложных форм поведения человека, следует рассматривать в двух аспектах: как меру деятельности, определяющую степень включенности личности в систему общественных отношений; как генетически детерминированное, адаптированное в онтогенезе свойство, моделирующее отношение человека к социальной среде и его способность влиять на нее.

В контексте последнего необходимо признать наличие определенного вакуума знаний, раскрывающих механизмы фенотипической обусловленности социальной активности человека. В концепции «физиологии активности» Н.А. Бернштейна организм рассматривается не как реактивная, а как активная система. Согласно данной концепции активность представляет собой существенное свойство инди- вида, определяющее его поведение, зависящее от существующей в организме «внутренней программы», которая, в свою очередь, формируется исходя из потребностей личности с учетом постоянно поступающей информации из внешней среды [2]. Физиологическая обусловленность социальной активности (как одного из видов общей активности организма) объясняет многовариантность реагирования индивидов на сходные условия внешней среды, определяемую индивидуальными характеристиками живого организма.

Психологами и физиологами, изучающими динамические проявления активности, выделяются скоростные (индивидуальный темп деятельности), вариативные (склонность к разнообразию действий) и эргические (потребность индивида к напряженной деятельности) показатели активности. Таким образом, можно утверждать, что фактически реализуемая активность является непосредственным проявлением жизнедеятельности организма. Следовательно, для анализа социальной активности человека необходимо в первую очередь определиться с физиологическими показателями, характеризующими индивидуальную направленность ее проявления и степень выраженности.

Цель – определить роль фенотипических признаков организма в проявлении социальной активности человека.

Задачи:

-

1. Обосновать возможность использования УОНРО в качестве прогностического критерия социальной активности человека.

-

2. Выявить специфические сочетания различных векторов социальной активности с основными показателями психологического статуса человека.

-

3. Качественно и количественно охарактеризовать различные степени выраженности социальной активности человека.

В исследовании приняло участие 585 клинически здоровых мужчин и женщин в возрастах от 16 до 30 лет. В качестве регионов для отбора участников исследования были определены Республика Крым, Республика Адыгея, Ростовская область, Волгоградская область, Саратовская область, г. Санкт-Петербург. Выбор конкретных регионов был обусловлен их различиями в природно-климатичес- ких, социально-экономических, этнических и культурных параметрах, способных оказывать определенное влияние на формирование фенотипических признаков, обусловливающих, в свою очередь, уровень и специфику социальной активности человека. Выбор конкретной возрастной группы (16–30 лет) определяется выраженностью большинства параметров социальной активности у молодежи по сравнению с другими возрастными категориями. Все исследования выполнялись в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека» с оформлением информированного согласия.

В качестве интегративного показателя фенотипических признаков использовался уровень общей неспецифической реактивности организма (далее – УОНРО), комплексно отражающий структурные и функциональные характеристики организма человека [4]. Оценка УОНРО производится посредством определения порога болевой чувствительности (далее – ПБЧ) путем автоматического измерения времени наступления рефлекторного устранения кисти от светового луча, оказывающего стабильное температурное воздействие пороговой силы [3]. Порог боли измеряли в секундах в момент устранения кисти от раздражающего воздействия. Стандартность воздействия обеспечивалась использованием анальгезиметра «Ugo Basile» (Италия). Дифференцированное определение УОНРО выполнялось с учетом следующих границ ПБЧ: высокий УОНРО – 0,5–15,4 с, средний УОНРО – 15,5–30,4 с, низкий УОНРО – 30,5–45,5 с.

Выраженность и направленность социальной активности определяли методом анкетирования, взяв за основу способ самооценки включенности человека в социально значимую деятельность [6], дополнительно дифференцировав вопросы по шести позициям: поведенческая активность, собственно социальная активность, профессиональная активность, экономическая активность, политическая активность, социальная деструктивность. В качестве отдельных показателей социальной активности оценивали проявления экстраверсии, нейротизма, нервно-психической реактивности, акцентуаций личности посредством стандартных методов бланкового тестирования.

Статистическая обработка осуществлялась в программах Statistica 6.0 (StatSoft), MS Excel 2007 (12.0.6611.1000) (Microsoft).

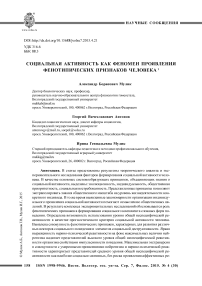

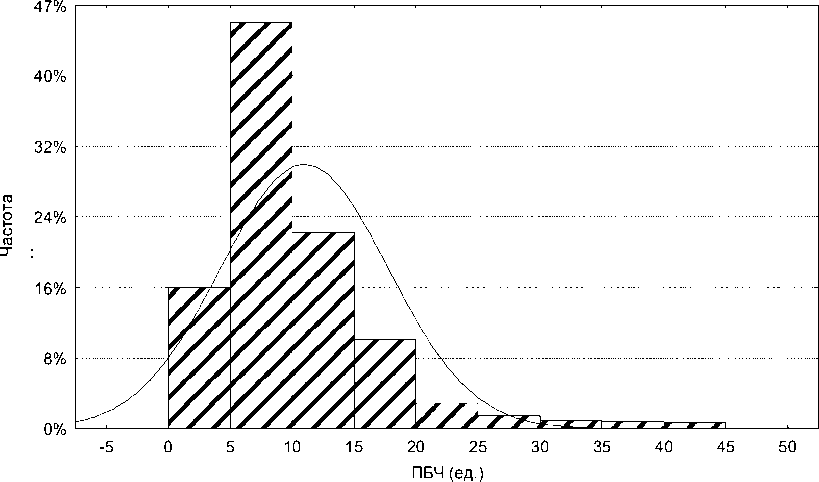

На первом этапе работы были оценены проявления основных исследуемых показателей в выборочной совокупности испытуемых. Распределение показателя УОНРО представлено на рисунке 1, а распределение суммарных значений социальной активности – на рисунке 2.

В результате исследования выявлено, что распределение анализируемых показателей в группе испытуемых носит статистически нормальный характер, подтверждая тем самым репрезентативность выборочной совокупности и биометрическую полноценность изучаемых показателей.

Рис. 1. Распределение значений порога боли в выборочной совокупности

Социальная активность (ед.)

Рис. 2. Распределение суммарных значений социальной активности в выборочной совокупности

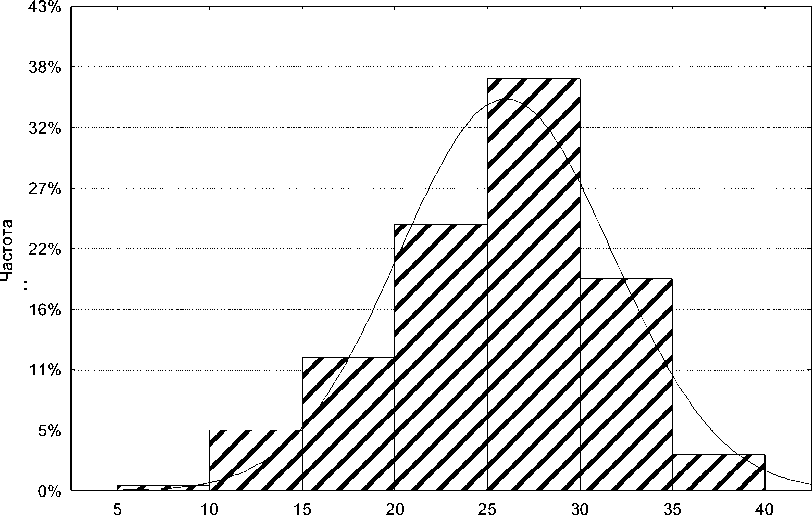

На втором этапе работы был изучен комплекс показателей параметров личности, отражающих поведенческие качества человека во взаимосвязи с УОНРО. Распределение выраженности нервно-психической реактивности, экстраверсии и нейротизма по группам УОНРО представлено на рисунке 3.

Полученные результаты свидетельствуют о неоднозначном соотношении показателей поведенческой и социальной активности в исследуемых группах. Во-первых, характер выраженности нервно-психической реактивности по группам УОНРО позволяет наделять представителей высокого УОНРО, на фоне максимальных величин нейротизма, свойствами импульсивности поведения. Во-вторых, максимальная экстраверсия в совокупности с умеренными проявлениями ней-ротизма и нервно-психической реактивности характеризует представителей среднего УОНРО как наиболее социально активных, без риска аффективных реакций. В-третьих, минимальная выраженность нервно-психической реактивности, экстраверсии и нейро-тизма наделяет индивидов с низким УОН-РО отсутствием предпосылок к импульсивному и реактивному поведению.

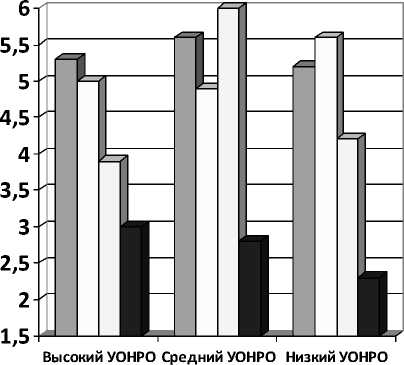

Третий этап исследований был направлен на изучение непосредственных показателей социальной активности во взаимосвязи с УОНРО. Отдельные проявления социальной активности и социальной деструктивности с учетом УОНРО представлены на рисунке 4.

Полученные данные позволяют дифференцировать проявления различных векторов активности человека в зависимости от УОНРО. Общая активность и экономи-

19 fl

17 fl

13 fl

11 fn

9 fl

7 fl

№

Высокий УОНРО Средний УОНРО Низкий УОНРО

-

□ Нервно-психическая реактивность

-

□ Экстраверсия

-

□ Нейротизм

Рис. 3. Распределение выраженности некоторых психологических показателей по группам УОНРО

□ Суммарная активность

□ Социальная активность

□ Экономическая активность

■ Деструктивность

Рис. 4. Распределение выраженности некоторых показателей социальной активности по группам УОНРО

ческая активность максимально выражены у лиц, обладающих средним УОНРО. Согласно результатам ранее выполненных исследований в данную группу входят преимущественно индивиды с сангвиническим темпераментом [4]. В то же время собственно социальная активность наиболее выражена в группе испытуемых с низким УОНРО, как правило, характеризующихся флегматическим темпераментом [4]. Социальная деструктивность в большей степени проявляется у лиц с высоким УОНРО, объединяющих индивидов с холерическим и меланхолическим темпераментом [4]. Выявленная дифференциация различных векторов активности полностью соответствует классическим представлениям о совокупности типологических факторов, формирующих анализируемые варианты социального поведения человека.

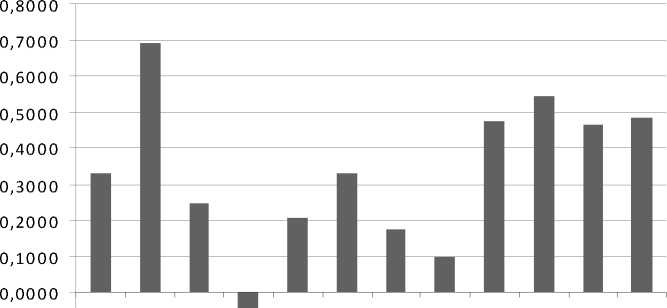

На четвертом этапе исследований была изучена специфика взаимосвязей социальной активности, экстраверсии, нейротизма и акцентуаций характера человека. Выраженность корреляционных связей анализируемых показателей представлена на рисунке 5.

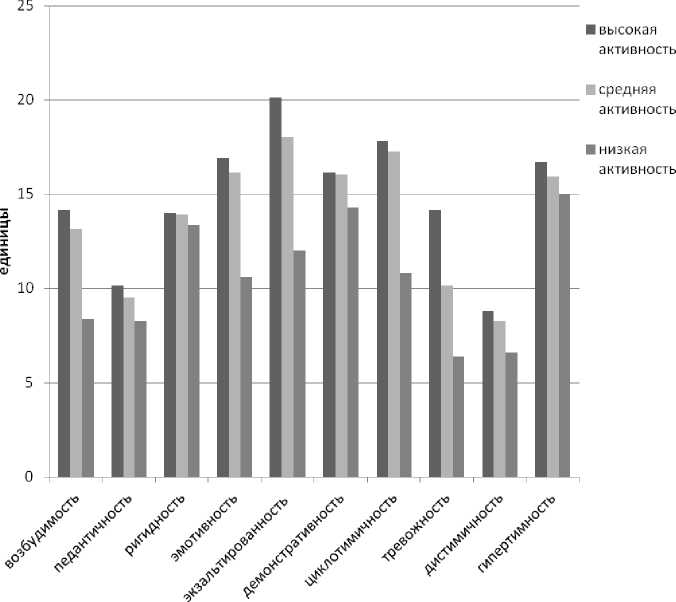

Результаты наблюдения позволяют выделить статистически значимую положительную связь выраженности социальной актив- ности с экстраверсией, нейротизмом, возбудимостью, тревожностью, циклотимичностью, экзальтированностью и эмотивностью, что подтверждает системность и комплексность проявления социальной компоненты в структуре сложных форм поведения человека. Дополнительное распределение акцентуаций по условно выделенным группам с высокой, средней и низкой социальной активностью (см. рис. 6) позволяет определить количественные и качественные соотношения психологических параметров, характерных для представленных групп наблюдения.

Обобщая результаты выполненных исследований, необходимо выделить ряд принципиальных моментов. Прежде всего, доказана роль фенотипических признаков организма в формировании социальной активности человека. Подтвержден интегративный характер УОНРО, распространяющий свое влияние на социальную компоненту сложных форм поведения. Совокупный учет физиологических (УОНРО) и психологических (экстраверсия, нейротизм, акцентуации личности) характеристик позволяет прогнозировать сложные формы социального поведения человека с определением предметной направленности, степени активности, выраженности риска развития аффективных реакций.

Рис. 5. Выраженность корреляционных связей показателя социальной активности с экстраверсией, нейротизмом и акцентуациями характера

Рис. 6. Проявления акцентуаций характера у индивидов с высоким, средним и низким уровнем социальной активности

Список литературы Социальная активность как феномен проявления фенотипических признаков человека

- Абрамова, С. В. Педагогические условия формирования социальной активности личности/С. В. Абрамова//Альманах современной науки и образования. -2013. -№ 1 (68). -С. 10-14.

- Бернштейн, Н. А. Физиология движений и активность/Н. А. Бернштейн. -М.: Наука, 1990. -496 с.

- Мулик, А. Б. Биометрическая характеристика болевой чувствительности организма/А. Б. Мулик, Ю. А. Шатыр, М. В. Постнова//Сенсорные системы. -2013. -Т. 27, № 1. -С. 60-67.

- Мулик, А. Б. Уровень общей неспецифической реактивности организма человека: монография/А. Б. Мулик, М. В. Постнова, Ю. А. Мулик. -Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2009. -224 с.

- Токарева, С. Б. Концептуальный смысл понятия «социальное»/С. Б. Токарева//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. -2010. -№ 1 (11). -С. 20-26.

- Харланова, Е. М. Развитие социальной активности будущих специалистов: психолого-педагогический аспект: учебное пособие/Е. М. Харланова. -Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2009. -250 с.