Социальная тревога и психологическая атмосфера в группе как корреляты жизнеспособности студентов различных профилей подготовки

Автор: Богомазова Кристина Олеговна, Байгужина Ольга Вадимовна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Общая психология, психология личности, история психологии

Статья в выпуске: 1 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. В статье представлены результаты исследования отдельных социально-психологических аспектов жизнеспособности, пока еще мало освещенных в научной периодике. Цель исследования: выявить особенности связей жизнеспособности с проявлениями социальной тревоги и спецификой психологической атмосферы в группах студентов различных профилей подготовки. Материалы и методы исследования. Использованы стандартизированные методики: «Жизнеспособность человека» (Е.А. Рыльской), «Социальная тревожность» (О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев), «Оценка психологической атмосферы в коллективе» (А.Ф. Фидлер). Выборка исследования: студенты выпускного курса педагогического ЮУрГГПУ (n = 69) и спортивного вуза УралГУФК (n = 35), в том числе 27 юношей и 77 девушек. Статистическая обработка проводилась с помощью корреляционного анализа с применением статистического пакета SPSS Statistics v. 17.0. Результаты. Выявлена относительно низкая вариабельность значений шкал «Общая жизнеспособность» и «Общая оценка социальной тревожности» у студентов спортивного вуза, «Способности адаптации» - у студентов педагогического вуза. Средние значения по интегральной шкале «Общая жизнеспособность» в сравниваемых группах студентов соответствуют уровню «ниже среднего». Значения шкал «Социальная тревога в ситуации наблюдения», «Постситуативные руминации …» и «Сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения» методики «Социальная тревога» отражают средний уровень значимости причин указанных вариантов тревожности у студентов всех профилей подготовки. Независимо от программы подготовки психологический климат в коллективе студентов характеризуется преобладанием положительных признаков, а в структуре связей жизнеспособности с социально-психологическими характеристиками выявляются отрицательные связи способностей адаптации c тревогой в ситуации «быть в центре внимания» и с тревогой, опосредованной страхом критики. Все остальные связи принципиально разные, что свидетельствует о высокой вариативности корреляционных структур жизнеспособности у студентов разных профилей подготовки. Заключение. Анализ структуры жизнеспособности человека должен учитывать ее связи с социально-психологическими свойствами, что может служить основой для разработки программ развития и поддержания жизнеспособности студенческой молодежи в период обучения в вузе.

Жизнеспособность, студенческая молодежь, социальная тревожность, профили подготовки

Короткий адрес: https://sciup.org/147237529

IDR: 147237529 | УДК: 159.9.07,

Текст научной статьи Социальная тревога и психологическая атмосфера в группе как корреляты жизнеспособности студентов различных профилей подготовки

Основа эффективности профессиональной деятельности формируется на этапе активного обучения человека. Условия образовательной среды сегодня предъявляют повышенные требования к возможностям (ресурсам) личности, а в случае их истощения становятся причиной ряда негативных состояний, деформирующих мотивационную сферу студенческой молодежи в процессе профессионального самоопределения и влияющих на жизнеспособность студента в целом [1–3].

Для студентов выпускных курсов особенно острыми являются проблемы профессионального самоопределения, выбора специализации, темы дипломной работы. Такие факторы, как частое недосыпание, истощение, ака- демические задолженности, трудности самоорганизации и несформированность конструктивных копинговых стратегий, дефицит социальной поддержки, сложные семейные обстоятельства, социальные стрессы, невозможность обеспечить свою жизнь, часто становятся причинами эмоциональной дезадаптации и психических расстройств у студентов. Обучение в вузе тесно связано с социальным взаимодействием. Такое явление, как социальная тревожность, способно оказать серьезное негативное влияние на процесс социальной и эмоциональной адаптации и качество жизни студентов. Социальная тревожность – это состояние эмоционального дискомфорта, страха, опасения и беспокойства в отношении социальной ситуации и оценки другими людьми [3]. Среди студентов наиболее высок риск манифестации психической патологии в связи с высоким уровнем нагрузки и стресса в этот период жизни [2].

В рамках концепции формирования жизнеспособности теоретическую значимость имеет ее социально-личностный компонент1. В своей работе Е.А. Рыльская (2014) определяет жизнеспособность как интегральную способность сохранения человеком своей целостности, принимая решения в условиях «постоянного сопряжения с требованиями социального бытия»2; как сложное биопсихо-социальное явление, проявляющееся в сочетанном воздействии природной и социальной сред на комплекс личностных характеристик человека [4]. Жизнеспособность человека, обеспечивая успешность профессиональной деятельности, обучения, развития и становления личности, является в значительной мере социально-детерминированным процессом, а динамика определенных социальнопсихологических свойств может вызывать согласованные изменения ее показателей. Вышесказанное определяет цель исследования: выявить особенности связей жизнеспособности с проявлениями социальной тревоги и спецификой психологической атмосферы в группах студентов различных профилей подготовки.

Организация и методы исследования

В обследовании на добровольной основе приняли участие студенты выпускного курса Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (n = 69) и Уральского государственного университета физической культуры г. Челябинска (n = 35), из них 27 юношей и 77 девушек. Опрос осуществлялся дистанционно с применением специализированного сервиса Google forms и включал несколько методик. Анализ данных проводился без учета половой принадлежности обследованных.

Тест «Жизнеспособность человека» представлен шкалами «Способности адаптации», «Способности саморегуляции», «Способности саморазвития» и «Осмысленность жизни» [5].

Методика «Оценка психологической атмосферы в коллективе» включает 10 биполярных шкал – факторов, детерминирующих психоэмоциональный фон: дружелюбие – враждебность, согласие – несогласие, удовлетворенность – неудовлетворенность, продуктивность – непродуктивность, теплота – холодность, сотрудничество – несогласованность, взаимная поддержка – недоброжелательность, увлеченность – равнодушие, занимательность – скука, успешность – безуспешность [6].

Опросник социальной тревоги и социофобии использован для определения выраженности аспектов проявления фобии оценивания личности в определенных ситуациях, обобщенных в следующих шкалах: «Социальная тревога в ситуации „быть в центре внимания, под наблюдением“»; «Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу»; «Сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и блокирование признаков тревоги» и «Тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери субъективного контроля» [7].

Соответствие распределения значений исследуемых показателей закону нормального распределения определяли с помощью критерия Шапиро – Уилка; уровень значимости различий между медианными значениями показателей в сравниваемых группах обследованных – с помощью U-критерия Манна – Уитни. Корреляционный анализ проведен с помощью коэффициента Спирмена [8]. Результаты считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты исследования

Представленные в таблице данные отражают показатели жизнеспособности и социальной тревоги у студентов различных профилей профессиональной подготовки.

Сопоставление медианных значений изучаемых показателей обеих методик не выявило значимых различий в сравниваемых группах студентов. Однако следует указать на относительно низкую вариабельность значений шкал «Общая жизнеспособность» и «Общая оценка социальной тревожности» у студентов спортивного вуза; «Способность адаптации» – у студентов педагогического вуза. Данное за-

Показатели шкал тестов «Жизнеспособность человека» и «Социальная тревога» у студентов различных профилей подготовки (Ме (Q1;Q3))

Indicators of the test scales “Human vitality” and “Social anxiety” among students of various training profiles (Me (Q1; Q3))

Примечательно, что медианные значения по интегральной шкале «Общая жизнеспособность» в сравниваемых группах студентов соответствуют уровню «ниже среднего».

Оценивая значения шкал «Социальная тревога в ситуации наблюдения», «Постситуативные руминации …» и «Сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения» методики «Социальная тревога», констатируем средний уровень значимости причин указанных вариантов тревожности у студентов независимо от профиля их подготовки. Однако в группе студентов спортивного вуза медианное значение шкалы «Тревога при проявлении инициативы в ситуациях из-за страха критики» соответствует низкому уровню выраженности данного вида тревоги.

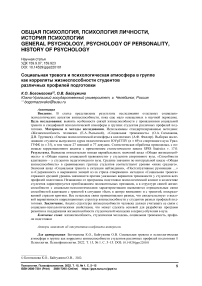

Метод семантического дифференциала, который реализован в методике «Оценка психологической атмосферы в коллективе», позволил дать оценку студентами проявления различных аспектов жизни по биполярным шкалам (позитивная/негативная стороны) в условиях учебного коллектива (рис. 1).

Полученные результаты отражают преимущественно выраженность положительных признаков, характеризующих психологический климат в коллективе студентов независимо от

Дружелюбие / Враждебность

Согласие /

Успешность /

Увлеченность / Равнодушие

Занимательность / Скука

"Удовлетворенность / Неудовлетворенность

Продуктивность / Непр одуктивнос ть

Взаимная поддержка

Недоброжелательность

Теплота /

Холодность

Сотрудничество / Несоптасованно сть

■Студенты спортивного вуза —О —Студенты педагогического вуза

Рис. 1. Показатели шкал методики оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру) у студентов различных профилей подготовки (Ме (Q1; Q3))

Fig. 1. Indicators of psychological climate (A.F. Fidler test) among students of different education fields (Me (Q1; Q3))

профиля их подготовки. Статистическая значимость различий сравниваемых показателей установлена лишь в биполярной шкале «дружелюбие – враждебность» с выраженным проявлением дружелюбия в группе студентов спортивного вуза (U = 577 при p = 0,031).

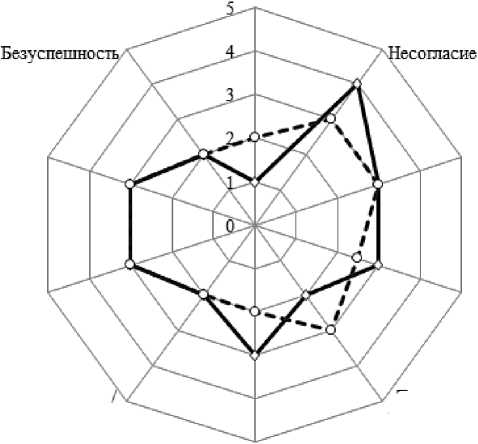

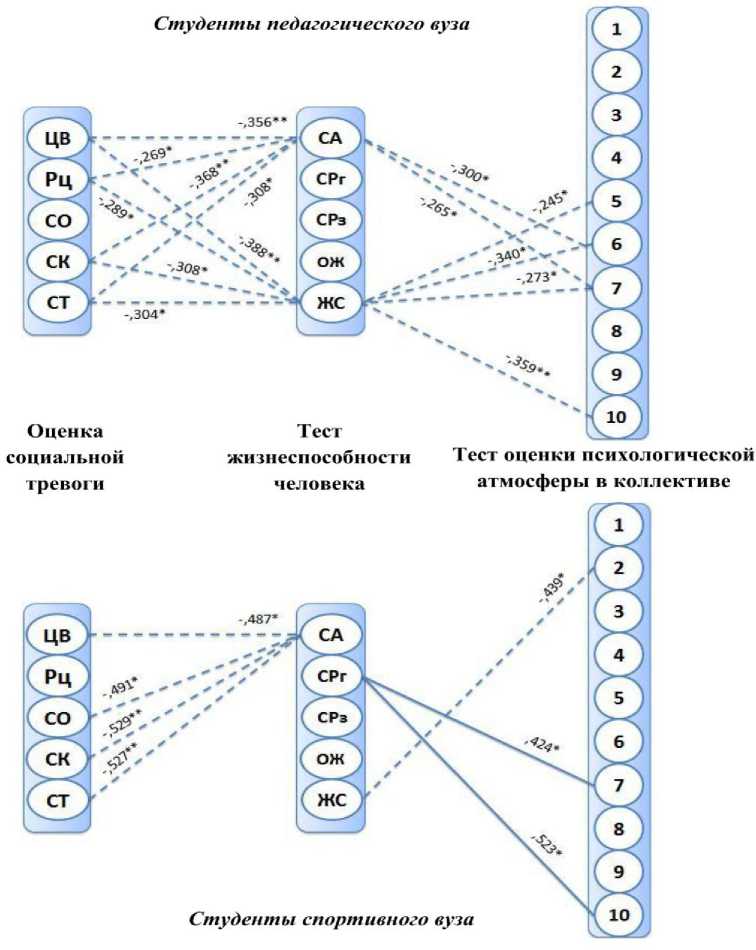

На рис. 2 представлена корреляционная плеяда взаимосвязей исследуемых показателей социально-личностных компонентов и жизнеспособности у студентов различных профилей профессиональной подготовки.

Независимо от программы подготовки, общим у студентов является ряд отрицательных взаимосвязей: показателя шкалы «Способности адаптации» (теста «Жизнеспособность человека») c тревогой в ситуации «быть в центре внимания» и с тревогой, опосредованной страхом критики. Все остальные взаимосвязи показателей изучаемых методик у студентов сравниваемых групп принципиально разные (см. рис. 2).

Так, например, показатель «Способности адаптации» (теста «Жизнеспособность человека») у студентов спортивного вуза имеет отрицательную взаимосвязь с блокированием эмоций и тревогой, связанной со страхом отвержения (rs = –0,491 при p < 0,05), тогда как у студентов – будущих педагогов – с руминаци-ей и желанием преодолеть тревогу (rs = –0,491 при p < 0,05).

Примечательно, что только в группе студентов педагогического вуза интегральный (обобщающий) показатель теста «Жизнеспособность человека» имеет значимые отрицательные взаимосвязи практически с каждой шкалой теста «Оценка социальной тревоги» и с бинарными шкалами «теплота – холодность», «сотрудничество – несогласованность», «взаимная поддержка – недоброжелательность» и «успешность – безуспешность» методики «Оценка психологической атмосферы». В группе студентов спортивного вуза интегральный (обобщающий) показатель теста «Жизнеспособность человека» имеет единственную отрицательную взаимосвязь со шкалой «согласие – несогласие» методики «Оценка психологической атмосферы». Особенностью в данной группе студентов можно считать положительные взаимосвязи показателя шкалы «способности саморегуляции» теста ««Жизнеспособность человека» со шкалами «взаимная поддержка – недоброжелательность» и «успешность – безуспешность» методики «Оценка психологической атмосферы».

Рис. 2. Корреляционная плеяда показателей тестов, отражающих взаимосвязи социально-личностных компонентов жизнеспособности у студентов различных профилей подготовки

Fig. 2. Correlation pleiades reflecting the relationship between social and personal components of vitality among students of different education fields

Примечание. Сплошная линия – прямая взаимосвязь, пунктирная – обратная взаимосвязь; * – статистически значимая взаимосвязь на уровне p < 0,05; ** – то же на уровне p < 0,01. Тест «Оценка социальной тревоги»: ЦВ – социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания, под наблюдением»; Рц – постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в экспертных ситуациях; СО – сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях; СК – тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери субъективного контроля; СТ – общая оценка. Тест «Жизнеспособность человека»: СА – способность адаптации; СРг – способность саморегуляции; СРз – способность саморазвития; ОЖ – осмысленность жизни; ЖС – общая жизнеспособность. «Тест оценки психологической атмосферы в коллективе»: 1 – дружелюбие – враждебность, 2 – согласие – несогласие, 3 – удовлетворенность – неудовлетворенность, 4 – продуктивность – непродуктивность, 5 – теплота-холодность, 6 – сотрудничество – несогласованность, 7 – взаимная поддержка – недоброжелательность, 8 – увлеченность – равнодушие, 9 – занимательность – скука, 10 – успешность – безуспешность

Note. Solid line – direct relationship, dotted line – inverse relationship; * – statistically significant relationship at p < 0.05;

-

** – statistically significant relationship at p < 0.01. Social anxiety test: ЦВ – social anxiety in the situation of being the center of attention; Рц – post-situational ruminations and the desire to cope with anxiety; СО – restraint in expressing emotions due to fear of rejection; СК – fear of being criticized; СТ – general score. Human vitality test: СА – adaptation skills; СРг – self-regulation skills; СРз – self-development skills; ОЖ – meaningfulness of life; ЖС – general vitality. Psychological climate in a team: 1 – friendliness-hostility, 2 – agreement-disagreement, 3 – satisfaction-dissatisfaction, 4 – productivity-unproductivity, 5 – warmthcoldness, 6 – cooperation-inconsistency, 7 – mutual support-ill-will, 8 – passion-indifference, 9 – joy-boredom, 10 – success-failure

Обсуждение

В данном разделе статьи считаем целесообразным провести обсуждение результатов корреляционного анализа, который выявил принципиальные различия в структуре взаимосвязей показателей социально-личностного компонента жизнеспособности у студенток с различным профилем профессиональной подготовки.

Специфика психологической стратегии адаптации личности к условиям социального взаимодействия в образовательной среде, вероятно, определяется программой подготовки студентов. Так, у студентов педагогического вуза общая жизнеспособность достигается и реализуется через механизм социальной адаптации, в котором первостепенными являются взаимосвязи с параметрами тревоги. У студентов же спортивного вуза взаимосвязи параметров социальной тревоги имеются лишь со шкалой «Способности к адаптации».

Возможно, способности к адаптации у студентов педагогического вуза детерминируются сформированностью качеств эффективного социального взаимодействия, в частности сотрудничеством и взаимной поддержкой. Общая жизнеспособность также достигается положительным психоэмоциональным фоном при оценке психологической атмосферы в коллективе за счет выраженности теплоты общения, сотрудничества, взаимной поддержки, что в итоге определяет успешность деятельности. Указанные особенности являются образовательным результатом формирования профессиональных компетенций, а также профессионально значимых качеств будущих педагогов.

Общая жизнеспособность студентов спортивного вуза определяется выраженностью согласия, вероятно, как формы проявления единомыслия в учебной группе или спортивной команде. Особенной считаем положительную взаимосвязь саморегуляции поведения с недоброжелательностью и безуспешностью. Интерпретация данной связи следующая: в ситуациях возникновения латентной конфликтной ситуации (недоброжелательность), равно как отражения деятельности студентов как безуспешной, повышаются требования к саморегуляции как компенсаторному механизму в социальном взаимодействии.

Выявленные различия в структуре взаимосвязей показателей социальной тревоги, психологической атмосферы в коллективе и жизнеспособности у студентов с различным профилем подготовки детерминируются не столько результатом формирования профес- сиональных компетенций, сколько условиями учебно-профессиональной деятельности.

Труд (деятельность) студентов старших курсов, реализующих первичные профессиональные навыки в рамках производственных практик (педагогической, тренерской), характеризуется высокой напряженностью [9]. Учебно-тренировочная деятельность студентов-спортсменов относится к очень тяжелому физическому труду3, а функциональное состояние организма соответствует низкому уровню, что характеризует напряжение адаптационных механизмов [10]. При этом показано, что функциональный уровень нервной системы, индекс напряжения являются надежными критериями социальной адаптации студентов-спортсменов [11]. Значимость проблемы социальной адаптации студентов старших курсов очевидна.

Жизнеспособность студентов сравниваемых групп как отражение качества социальной адаптации у будущих учителей проявляется через механизмы адаптации к условиям среды (шкала «Способность адаптации»), у будущих тренеров – через регуляторные механизмы (шкала «Способность регуляции»). Выявленные различия, как правило, обусловлены спецификой предыдущего опыта учебно-тренировочной деятельности студентов-спортсменов [12].

Практическую ценность имеет анализ взаимосвязей параметров социальной тревожности с жизнеспособностью у студентов сравниваемых групп. Имеются данные о формировании социальной тревожности у спортсменов-студентов, источником которой является социальнооценочный характер учебно-тренировочной деятельности, в частности – предъявление высоких требований к спортивной результативности [13]. В нашем случае это правомерно и подтверждается наличием взаимосвязи шкалы «Способности адаптации» со страхом быть отверженным, что характерно для блокирования тревоги за счет эмоциональной ригидности.

У студентов педагогического вуза взаимосвязь шкалы «Способности адаптации» с постситуативной руминацией, с одной стороны, указывает на активную рефлексию, направленную на преодоление тревоги. С другой стороны, и грань между руминацией (переживанием) и фрустрацией [14] или обсес- сивно-компульсивным расстройством достаточно условна [15, 16]. Так, например, тревожные расстройства выявлены более чем у половины студентов четвертого курса, причем у лиц женского пола в 1,5 раза чаще (выборка студентов медицинского вуза). Депрессивные состояния отмечены у каждого пятого студента независимо от курса обучения. Каждый третий студент четвертого курса страдает обсессивно-компульсивным расстройством разной степени тяжести [15].

Не в пользу студентов педагогического вуза интерпретируются результаты оценки эмоциональной зрелости: у 44,6 % диагностирован кризисный тип эмоционального развития. По данным исследователей, такие студенты демонстрируют высокую личностную тревожность и сопутствующие ей переживания страха, стыда и вины на фоне доминирующей стратегии избегания трудностей и проблем [17], а также агрессивного поведения по отношению к окружающим [17, 18].

Таким образом, особенности проявления собственно социальной тревоги детерминированы социальными страхами, источники которых у исследуемых групп студентов различные. Последствия неконтролируемой личностной тревожности и наличия (воздействия) социальных страхов искажают должную мотивацию к обучению [19], определяют соответствующий уровень академической успеваемости [20] и рассматриваются как прогностические предикторы неполноценности социальных отношений студентов в будущей профессиональной деятельности [21].

Заключение

Сравнение медианных значений шкал тестов, отражающих социально-личностные компоненты жизнеспособности, не выявило значимых различий между группами студентов, обучающихся по различным профессиональным программам подготовки.

В результате корреляционного анализа исследуемых показателей у сравниваемых групп студентов обнаружены специфические особенности в структуре взаимосвязей показателей социальной тревожности, психологической атмосферы в коллективе и жизнеспособности. В системе «жизнеспособность – социальная тревога» у студентов педагогического вуза компонент «способности адаптации» (как ведущий компонент) не имеет связи лишь со страхом отвержения; у студентов спортивного вуза – с руминацией. У будущих учителей с показателями «психологической атмосферы в коллективе» взаимосвязаны «способности адаптации», у будущих тренеров – «способности саморегуляции».

Выявленные различия в структуре взаимосвязей обусловлены, на наш взгляд, не столько спецификой профессиональной подготовки студентов, сколько демонстрацией и отражением стереотипов и стратегий поведения, сформированных в учебно-тренировочный период и опытом соревновательной деятельности студентов, обучающихся в спортивном вузе. Психологический портрет спортсмена в динамике его становления представлен завышенной самооценкой, мотивацией к успеху, демонстративностью, нервнопсихической устойчивостью.

Учитывая выявленные особенности проявления социально-психологических аспектов в структуре жизнеспособности студента-спортсмена в целях профилактики социальной тревожности целесообразно и эффективно применение коррекционно-формирующих программ, основанных на модели физкультурно-спортивного образования.

Анализ структуры жизнеспособности человека должен учитывать взаимосвязи социально-психологических свойств, определяющих его адаптационный потенциал, реализованный преимущественно за счет механизмов саморегуляции.

Список литературы Социальная тревога и психологическая атмосфера в группе как корреляты жизнеспособности студентов различных профилей подготовки

- Селезнёва Н.Т., Рубленко Н.В., Тодышева Т.Ю. Жизнеспособность личности: монография. Красноярск: Изд-во Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, 2015. 308 с.

- Краснова-Гольева В.В., Холмогорова А.Б. Социальная тревожность и студенческая дезадаптация [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2011. Том 3. № 1. URL: https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n1/39944.shtml (дата обращения: 14.12.2021)

- Корытко И.Д. Психологические факторы социальной тревожности студентов // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2021. № 1. С. 13-17. DOI: https://doi.Org/10.17805/trudy.2021.1.2

- Рыльская Е.А., Мошкина Л.Д. Жизнеспособность в структуре интегральной индивидуальности студентов // Психология. Психофизиология. 2021. Т. 14, № 4. С. 24-36. DOI: https://doi.org/10.14529/jpps210403.

- Рыльская Е.А. Тест «Жизнеспособность человека»: разработка и психометрические характеристики // Социум и власть. 2016. № 1 (57). С. 25-30.

- Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру). М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. C. 190-191.

- Сагалакова О.А., Труевцев Д.В. Опросник социальной тревоги и социофобии [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2012. № 4 (15). URL: http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2012_4_15/nomer/nomer19.php (дата обращения: 19.12.2021).

- Шишлянникова Л.М. Применение корреляционного анализа в психологии // Психологическая наука и образование. 2009. № 1. С. 98-107.

- Байгужин П.А. Гигиеническая оценка напряженности умственного труда студентов в ситуации тестирования теоретической подготовленности // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. 2011. № 39 (256). С. 16-18.

- Режим дня студентов в условиях сочетанного влияния умственных и физических нагрузок / О.А. Макунина, Е.В. Быков, О.И. Коломиец, И.А. Якубовская // Научно-спортивный вестник Урала и Сибири. 2018. № 1(17). С. 50-55.

- Психофизиологические критерии социальной адаптации студентов-спортсменов / О.А. Макунина, Е.В. Быков, И.Ф. Харина, М.В. Светлакова // Теория и практика физической культуры. 2021. № 11. С. 75-76.

- Отбор и медико-биологическое сопровождение одаренных обучающихся, реализующих образовательную и спортивную деятельность / Д.З. Шибкова, П.А. Байгужин, В.В. Эрлих, А.Э. Батуева, Е.С. Сабирьянова // Science for Education Today. 2020. Т. 10, № 5. С. 196-210. DOI: https://doi.org/10.15293/2658-6762.2005.11.

- Generalization of social anxiety to sporting and athletic situations: Gender, sports involvement, and parental pressure / P.J. Norton, J.A. Burns, D.A. Hope [et al.] // Depression and anxiety. 2000. Vol. 12 (4). P. 193-202. DOI: https://doi.org/10.1002/1520-6394.

- Мануйлов Г.В., Горелова Г.Г., Ященко Е.Ф. Особенности эмпатии и рефлексии личности на разных этапах учебной деятельности // Психология. Психофизиология. 2020. Т. 13, № 1. С. 513. DOI: https://doi.org/10.14529/jpps200101.

- Герасимова О.Ю., Семченко Л.Н. Тревожные расстройства у студентов медицинского университета // Психология. Психофизиология. 2020. Т. 13, № 4. С. 30-38. DOI: https://doi.org/10.14529/jpps200404.

- Cognitive mechanisms influence the relationship between social anxiety and depression among college students / J.D. Kraft, D.M. Grant, E.J. White [et al.] // Journal of American college health. 2021. Vol. 69 (3). P. 245-251. DOI: https://doi.org/10.1080/07448481.2019.1661844.

- Шабанова Т.Л., Тарабакина Л.В. Исследование эмоциональной зрелости у студентов педагогического вуза // Вестник Мининского университета. 2018. Т. 6, № 1(22). С. 13. DOI: https://doi.org/10.26795/2307-1281-2018-6-1-13.

- Байгужин П.А., Байгужина О.В., Прачева А.А. Структура агрессии студенток педагогического вуза // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2014. № 6. С. 6. DOI: https://doi.org/10.12731/2218-7405-2014-6-6.

- Заусенко И.В., Озерова Е.В. Связь тревожности и мотивации к обучению у студентов // Педагогическое образование в России. 2019. № 5. С. 90-96. DOI: https://doi.org/10.26170/po19-05-13

- Бородина К.М. Социальная тревожность как фактор снижения успеваемости студентов // Региональный вестник. 2019. № 22 (37). С. 7-8.

- Акопов Г.В., Акопян Л.С., Тимошкин С.И. Особенности эмоционального профиля и содержание социальных страхов студенческой молодежи // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2019. Т. 21, № 69. С. 10-15.