Социально-экономические особенности трудового потенциала в регионах Сибири

Автор: Дмитриева Юлия Николаевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется картина воспроизводства населения в регионах Сибири за двадцатилетний период. Акцентируется внимание на причинах роста и сокращения численности жителей в разрезе шестнадцати регионов. В демографической структуре проанализированы изменения процентного соотношения трех групп населения по трудоспособности. Выявлена значительная территориальная дифференциация прироста в трудоспособных возрастах от 5,3 % до сокращения на 26 %. На основе нескольких демографических показателей проведена типология регионов Сибири по благоприятности развития трудового потенциала. Выделены территории с наиболее, менее и наименее подходящими условиями для этого Проанализированы основные факторы, определяющие перспективы демографического развития в регионах: многолетние традиционные процессы воспроизводства населения, миграционная привлекательность ресурсных регионов, коэффициенты замещения населения. Заключается, что указанные факторы играют ключевую роль в формировании социально-экономических особенностей трудового потенциала Сибири.

Трудовой потенциал, территориальная дифференциация, регионы сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/149141865

IDR: 149141865 | УДК: 314.18(571.1/.5)+911.3 | DOI: 10.24158/spp.2022.12.9

Текст научной статьи Социально-экономические особенности трудового потенциала в регионах Сибири

России в результате процессов депопуляции встает проблема восполнения численности населения в трудоспособных возрастах. Общероссийские демографические изменения привели к уменьшению доли работающего населения и постарению общества. Данная проблема особенно актуальна для огромных слабозаселенных территорий Сибири с низкой плотностью населения и ресурсной направленностью экономики.

Трудовой потенциал страны и ее регионов – это соответствующие человеческие ресурсы, рассматриваемые в аспекте единства их качественной и количественной стороны. Количественные характеристики ресурсов для труда можно оценить на основе данных переписей населения, текущей демографической статистики и выборочных обследований по вопросам занятости населения. Качественная характеристика трудового потенциала не имеет единого синтетического выражения. Несмотря на многочисленные исследования, единой методологии оценки количественно-качественных характеристик трудового потенциала пока нет (Попова, Терентьева, 2014: 12).

Трудовые ресурсы региона и их изменения имеют определенные количественные, качественные и структурные характеристики, которые могут быть с определенной степенью достоверности измерены и отражены в различных относительных и абсолютных показателях (Крыжановская, Вер-такова, 2013: 230). В этом отношении мы опирались на теоретико-методологические аспекты изучения человеческого и трудового потенциала (Россошанская, 2019: 137); на исследования качества и формирования трудового потенциала в регионах России (Качество трудового потенциала регионов России …, 2012: 127; Попова и др., 2018: 163); на основы для выделения демографических типологий (Балина и др., 2019: 43). На уровне Сибири проанализированы работы по оценке трудового потенциала данного региона (Соболева и др., 2019: 184; Бюраева, 2018: 117), миграционным процессам (Воробьев, 2020: 184), половозрастным структурам (Дмитриева, 2019: 184).

Цель исследования – выявить социально-экономические особенности трудового потенциала в регионах Сибири с учетом процессов воспроизводства населения.

Методы исследования . Выполнен анализ демографических и социально-экономических показателей: общей численности населения; количества граждан, находящихся в трудоспособных возрастах; естественного и миграционного прироста населения за период 2002–2022 гг.; демографического рейтинга регионов России за 2018–2021 гг. Вычислен прирост общей численности населения и населения в трудоспособных возрастах за данные периоды. Для оценки трудовых ресурсов регионов Сибири применялось распределение населения на три укрупненные возрастные группы: моложе трудоспособного возраста (до 15 лет), в трудоспособном возрасте (мужчины – от 16 до 59 лет, женщины – от 16 до 54 лет) и старше трудоспособного возраста. В работе использованы старые границы пенсионного возраста, доступные на сайте Федеральной службы государственной статистики. В плане прогноза развития трудового потенциала вычислен коэффициент замещения трудоспособного населения – число лиц младше трудоспособного возраста на 1 тыс. чел. населения старше трудоспособного возраста.

Выбранные демографические показатели проанализированы в разрезе 16 регионов Сибири, включая Тюменскую область с автономными округами: Ямало-Ненецким (ЯНАО) и Ханты-Мансийским (ХМАО-Югра), Республику Саха (Якутия), Республику Бурятию, Забайкальский край и регионы Сибирского федерального округа.

Картографическим методом отображено воспроизводство населения в зависимости от сложившихся процессов естественного прироста (убыли) и миграционного прироста (оттока), типы возрастных структур и группировка регионов по благоприятности развития трудового потенциала.

Результаты . Анализ показал, что з а последние двадцать лет общая численность населения Сибири сократилась более чем на 500 тыс. чел.: в 2002 г. она составляла 24 276,8 тыс. чел., в 2021 г. – 23 714,1 тыс. чел.

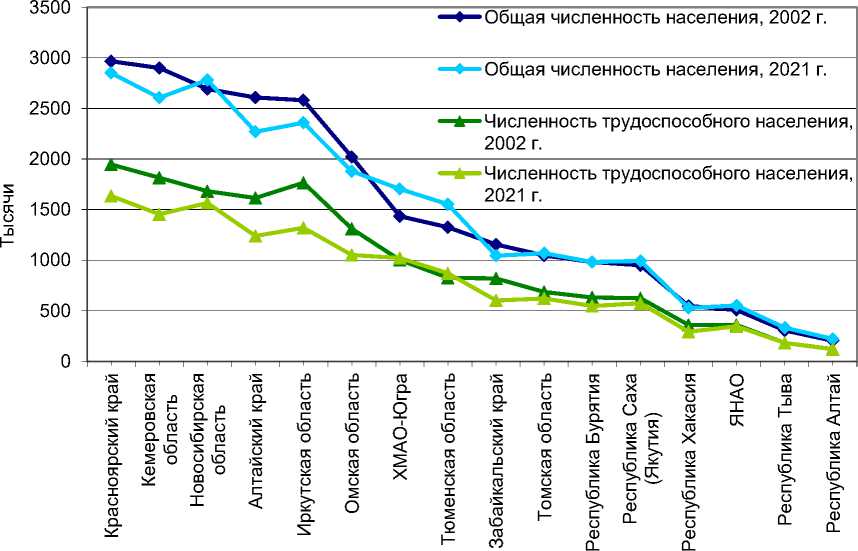

В общей демографической картине в 7 регионах из 16 за двадцатилетний период произошло сокращение населения (рис. 1).

В динамике за данный период для значений прироста населения характерна значительная дифференциация: от максимального прироста 17–18 % (ХМАО-Югра и Тюменская область) до наибольшей убыли 10–13 % (Кемеровская область и Алтайский край). За двадцатилетний период в группе трудоспособных возрастов численность населения сократилась на 2 млн 299,5 тыс. чел. (–14,6 %). Незначительный прирост в группе трудоспособного населения выявлен в Тюменской области (5,3 %) и ХМАО-Югра (2 %), в остальных регионах убыль составила от –0,2 % (Республика Тыва) до –26,5 % (Забайкальский край). В абсолютных значениях наибольшее сокращение населения в трудоспособных возрастах произошло в Иркутской области (на 444,3 тыс. чел.), в Алтайском крае (на 374,3 тыс. чел.), в Кемеровской области (на 361,8 тыс. чел.) и Красноярском крае (на 311,2 тыс. чел.).

Рисунок 1 – Динамика изменения общей численности населения и численности населения в трудоспособных возрастах в регионах Сибири, 2002–2021 гг.1

Процессы воспроизводства населения в Сибири аналогичны характерным демографическим процессам в целом по РФ: снижение рождаемости как последствие демографической ямы поколений 1990-х годов рождения, переход группы граждан из трудоспособного в пенсионный возраст, общее постарение населения.

Современная демографическая картина Сибири характеризуется крайне неравномерным размещением населения по регионам, что обусловило и значительные диспропорции распределения граждан в трудоспособном возрасте по ее территории. Основная часть населения Сибири сосредоточена в пяти ее регионах с численностью более 2 млн чел. в каждом: в Красноярском крае (2 849,2 тыс.), Новосибирской (2 780,3 тыс.), Кемеровской (2 604,3 тыс.), Иркутской (2 357,1 тыс.) областях, в Алтайском крае (2 268,2 тыс.), что составляет 54 % населения Сибири. Соответственно, в этих регионах сосредоточено наибольшее количество людей в трудоспособных возрастах: в Красноярском крае – 1 634,2 тыс., в Новосибирской области – 1 565,5 тыс., в Кемеровской – 1 452,9 тыс., в Иркутской – 1 320,3 тыс., в Алтайском крае – 1 239,8 тыс.

Для выявления особенностей трудового потенциала Сибири на современном этапе изучены рейтинги регионов по показателям воспроизводства населения за период 2018–2021 гг.; типы возрастных структур по трудоспособности (за 2021 г.) и коэффициенты замещения трудоспособного населения.

В группу первого типа с наиболее благоприятной оценкой развития трудового потенциала вошли пять регионов Сибири: Тюменская область, ХМАО-Югра, Республика Тыва и Республика Алтай. Здесь наблюдается стабильный рост общей численности населения (в результате естественного и миграционного прироста либо превышения естественного прироста над миграционным оттоком). Демографическая возрастная структура в четырех регионах из пяти соответствует прогрессивному типу (доля лиц младше трудоспособного возраста больше доли лиц старше трудоспособного возраста). Количество детей в общей структуре населения составляет от 22 до 34 %. Также в этой группе оказались единственные два региона с показателем прироста населения в трудоспособном возрасте за двадцатилетний период: Тюменская область (на 43,8 тыс. чел., или на 5,3 %) и ХМАО-Югра (на 20,3 тыс. чел., или на 2 %), сохранив эту тенденцию и за последние три года (табл. 1).

-

1 Составлено автором по: Базы данных показателей муниципальных образований [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm (дата обращения: 17.08.2022).

Таблица 1 – Демографические показатели для оценки трудового потенциала в регионах Сибири

|

Тип |

Регион |

Воспроизводство населения за период 2018–2021 гг., тыс. чел. |

1— .0 Q с и |

Доля возрастной группы в структуре населения, % |

>3 T и ЛI *" Q. > c*) |

КЗ |

||||

|

ЕП тыс. |

МП тыс. |

ОП тыс. |

МТ |

ТВ |

СТ |

|||||

|

I |

Тюменская область |

7,5 |

37,4 |

44,9 |

+5,3 |

22 |

56 |

22 |

С |

1 253 |

|

ХМАО-Югра |

30,6 |

2,3 |

32,9 |

+2,0 |

23 |

61 |

16 |

П |

1 385 |

|

|

Республика Тыва |

10,7 |

–1,9 |

8,8 |

–0,2 |

34 |

55 |

11 |

П |

3 035 |

|

|

Республика Алтай |

2,4 |

0,6 |

3,0 |

–1,3 |

28 |

54 |

18 |

П |

1 483 |

|

|

ЯНАО |

12,8 |

–4,1 |

8,7 |

–3,3 |

24 |

64 |

12 |

П |

1 884 |

|

|

II |

Новосибирская область |

–22,8 |

20,4 |

–2,4 |

–6,8 |

19 |

56 |

25 |

Р |

779 |

|

Республика Саха (Якутия) |

14,9 |

2,8 |

17,7 |

–8,0 |

24 |

59 |

17 |

П |

1 404 |

|

|

Томская область |

–6,1 |

–1,8 |

–7,9 |

–9,4 |

19 |

58 |

23 |

Р |

836 |

|

|

Республика Бурятия |

6,0 |

–4,9 |

1,1 |

–13,3 |

25 |

55 |

20 |

П |

1 225 |

|

|

Красноярский край |

–18,5 |

–1,2 |

–19,7 |

–16,0 |

20 |

57 |

23 |

С |

875 |

|

|

Республика Хакасия |

–3,6 |

–1,8 |

–5,4 |

–18,9 |

22 |

55 |

23 |

С |

936 |

|

|

III |

Кемеровская область |

–46,2 |

–14,7 |

–60,9 |

–19,9 |

19 |

55 |

26 |

Р |

761 |

|

Омская область |

–21,2 |

–34,6 |

–55,8 |

–19,9 |

20 |

55 |

25 |

Р |

780 |

|

|

Алтайский край |

–39,3 |

–14,0 |

–53,3 |

–23,2 |

19 |

54 |

27 |

Р |

697 |

|

|

Иркутская область |

–29,3 |

–19,4 |

–48,7 |

–25,2 |

22 |

56 |

22 |

С |

980 |

|

|

Забайкальский край |

–2,0 |

–17,0 |

–19,0 |

–26,5 |

23 |

57 |

20 |

С |

1 121 |

|

Примечание: ЕП – естественный прирост, МП – миграционный прирост, ОП – общий прирост; Прирост в ТВ (трудоспособных возрастах) за период 2002–2021 гг.; Возрастные группы: МТ – младше трудоспособного возраста, ТВ – трудоспособного возраста, СТ – старше трудоспособного возраста; Типы возрастных структур: П – прогрессивный, С – стационарный; Р – регрессивный; КЗ – коэффициент замещения 1

Важным перспективным демографическим показателем выступает коэффициент замещения трудоспособного населения со значением более 1 тыс. Возможно выделить несколько социально-экономических факторов, способствующих благоприятному формированию трудового потенциала в первой группе регионов: более высокая доля трудоспособного населения в общей численности (61 % – ХМАО-Югра, 64 % – в ЯНАО). Автономные округа вместе с Тюменской областью являются основным местом притяжения рабочей силы в Сибири. Миграция населения в Тюменскую область за последние три года составила 37 тыс. чел., что позволило ей занять первое место среди регионов Сибири по этому показателю. В регионах развит первичный сектор экономики с наиболее высокими заработными платами, например в Тюменской области: в отрасли добычи нефти и природного газа – 152,3 тыс. руб., других полезных ископаемых – 113,2 тыс. руб. Тюменская область также является современным многофункциональным развитым центром Сибири с высокими заработными платами у занятых в воздушном и космическом транспорте (более 120 тыс.), в научно-исследовательских разработках (более 100 тыс. руб.), в финансовой и страховой отрасли (99,1 тыс. руб.). В ХМАО-Югре и ЯНАО также зафиксированы высокие среднемесячные заработные платы, составляющие более 100 тыс. рублей. Для Республики Тыва и Республики Алтай основным фактором для развития трудового потенциала являются многолетние высокие показатели коэффициентов естественного прироста.

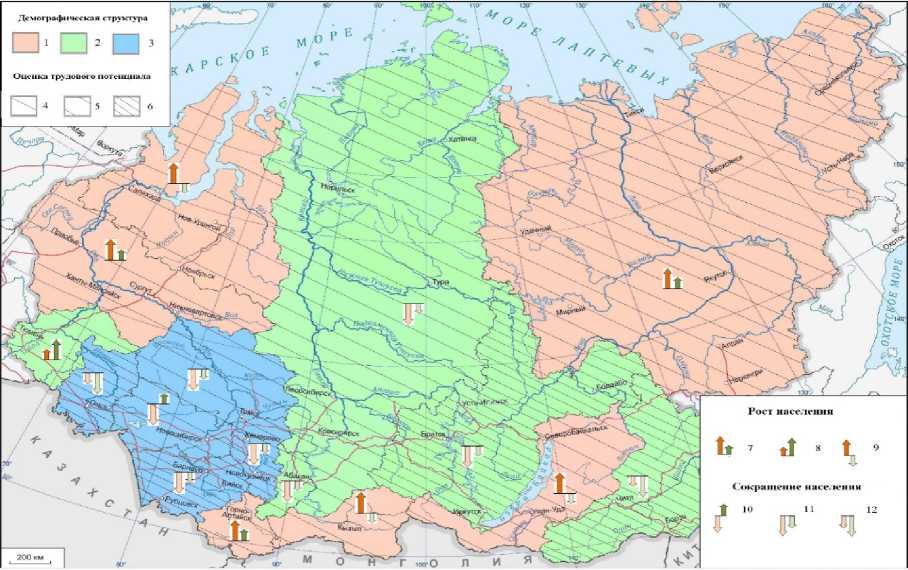

Для второй группы регионов – Новосибирская область, Республика Саха (Якутия), Томская область, Республика Бурятия, Красноярский край и Республика Хакасия – перспективы развития социально-демографического потенциала менее благоприятны. На этих территориях за двадцатилетний период произошло более значительное сокращение в трудоспособных возрастах (от – 5 до –19 %), чем в первой группе. Так, в пределах 13–20 % уменьшилось количество граждан этой категории в Красноярском крае, Республике Хакасии, Омской области и Кемеровской области. В настоящее время на территориях происходит сокращение населения, коэффициент замещения трудоспособного населения в регионах составляет менее 1 тыс., возрастные структуры соответствуют стационарному (доли лиц младше и старше трудоспособного возраста примерно равны) и регрессивному типу (доля лиц старше трудоспособного возраста больше доли лиц младше трудоспособного) (рис. 2).

1 Составлено автором: Демографический рейтинг регионов – 2021. Инфографика. Рейтинг [Электронный ресурс] // URL: (дата обращения: 12.06.2022) ; Федеральная служба государственной статистики РФ. Базы данных показателей муниципальных образований [Электронный ресурс] // URL: (дата обращения: 17.08.2022).

Примечание:

Тип демографической структуры: 1. – Прогрессивный; 2. – Стационарный; 3. – Регрессивный.

Оценка трудового потенциала: 4. – Благоприятная; 5. – Менее благоприятная; 6. – Наименее благоприятная.

Рост населения: 7. – Превышение естественного прироста над миграционным приростом; 8. – Превышение миграционного прироста над естественным приростом; 9. – Превышение естественного прироста над миграционной убылью.

Сокращение населения: 10. – Превышение естественной убыли над миграционным приростом, 11. – Превышение естественной убыли над миграционной убылью; 12. – Превышение миграционной убыли над естественной убылью 1 .

Рисунок 2 – Особенности трудового потенциала в Сибири, 2021 г.

Во второй группе более благоприятная ситуация в плане накопления трудового потенциала характерна для Республики Саха (Якутия) и Республики Бурятии, в которых наблюдается рост населения в результате многолетнего превалирования рождаемости над естественной убылью. Выделяется Новосибирская область, являющаяся подобно Тюменской области привлекательной территорией для мигрантов, приезжающих на ее территорию с целью получения образования и трудоустройства.

Наименее благоприятные перспективы развития социально-демографического потенциала характерны для третьей группы регионов, которая включает Кемеровскую, Омскую, Иркутскую области, Алтайский и Забайкальский край. Здесь за период 2002–2021 гг. произошло наибольшее снижение численности граждан, находящихся в трудоспособных возрастах: в Забайкальском крае – на 217,4 тыс., или на 26,5 %, Алтайском крае – на 374,3 тыс. чел., или на 23,2 %, Иркутской области (на 444 тыс. чел., или на 25,2 %). Также в данную группу вошли регионы с высокими процентными значениями (25–27 %) населения старшего возраста (Омская и Кемеровская области, Алтайский край), что определяет высокие демографические нагрузки на трудоспособных граждан. В настоящее время во всех регионах группы наблюдается стойкое сокращение населения в результате естественного и миграционного оттока, коэффициент замещения трудоспособного населения составляет менее 1 тыс. Более благоприятны перспективы развития трудового потенциала в Забайкальском крае (значение коэффициента замещения трудоспособного замещения – более 1 тыс.), однако негативным фактором здесь выступает многолетний миграционный отток населения.

1 Составлено автором по: Базы данных показателей муниципальных образований…; Демографический рейтинг регионов – 2021. Инфографика. Рейтинг [Электронный ресурс] // РИА Рейтинг. URL: (дата обращения: 12.06.2022).

Заключение . В ходе исследования были выявлены три группы сибирских территорий по сложившимся особенностям и уровню благоприятности развития трудового потенциала. В первой из них – с более благоприятной оценкой – проживает 19 % населения от общей численности жителей Сибири; в регионах средней группы с менее благоприятной оценкой – 39 %, в третьей группе административно-территориальных единиц с наименее благоприятной оценкой – 42 % населения.

Очевидно, что в ближайшие годы в большинстве регионов Сибири трудовые ресурсы будут постепенно сокращаться, подчиняясь демографическим общероссийским закономерностям. Благоприятным фактором является особенность демографического поведения в национальных республиках Сибири, проявляющаяся в высоких показателях рождаемости. При этом с учетом численности населения, сосредоточенного в данных регионах (10 % от всех жителей Сибири), задача восполнения трудовых ресурсов будет со временем иметь местное значение.

Следует заключить, что формирование трудового потенциала в регионах Сибири определяется крайне неравномерным размещением и плотностью населения, общероссийскими демографическими процессами и социально-экономическим статусом региона. Для процессов естественного и миграционного воспроизводства населения характерна значительная дифференциация демографических показателей, миграционная убыль из одних регионов и притяжение трудоспособных граждан в другие, имеющие развитый сектор добычи природных ископаемых либо являющиеся многофункциональными центрами Сибири.

Список литературы Социально-экономические особенности трудового потенциала в регионах Сибири

- Балина Т.А., Пономарева З.В., Чекменева Л.Б. Территориальные особенности демографических процессов в регионах России: анализ и типология // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2019. № 4. С. 31-43. https://doi/.

- Бюраева Ю.Г. Анализ демографической ситуации в регионах Сибирского федерального округа // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. 2018. № 3 (31). С. 113-117. https://doi/.

- Воробьев Н.В. Миграционные тенденции и проблемы регионов Сибири // География и природные ресурсы. 2020. № S5 (164). С. 178-184. https://doi/.

- Дмитриева Ю.Н. Изменение демографической структуры населения Иркутской области // География и природные ресурсы. 2019. № S5 (159). C. 178-184. https://doi/.

- Качество трудового потенциала регионов России / Н.М. Римашевская [и др.] // Народонаселение. 2012. № 3 (57). С. 111-127.

- Крыжановская О.А., Вертакова Ю.В., Положенцева Ю.С. Формирование региональной системы управления трудовым потенциалом // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 1. С. 229-244.

- Попова Л.А., Зорина Е.Н., Сивкова А.А. Проблемы формирования среднего класса в Северном регионе (на примере Республики Коми) // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2018. № 6 (62). С. 153-163. https://doi/.

- Попова Л.А., Терентьева М.А. Динамика трудового потенциала региона (на примере Республики Коми) // Региональная экономика: теория и практика. 2014. № 34 (361). С. 11-22.

- Россошанская Е.А. Комплексная агент-ориентированная модель воспроизводства трудового потенциала муниципального образования // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12, № 1. С. 124-137.

- Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. Изменения численности и половозрастной структуры населения Сибирского федерального округа и его регионов в 1989-2017 гг.: оценка последствий и риски // Регион: экономика и социология. 2019. № 2 (102). С. 151-184.