Социально-экономическое развитие периферийной территории: географический аспект

Автор: Дугарова Гэрэлма Банзаровна

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены проблемы периферийных территорий на примере Окинского района Республики Бурятия. В частности, отмечены такие его особенности, которые могут быть применены и к другим периферийным территориям, как слабая изученность, транспортная удаленность, богатство полезными ископаемыми, наличие территории проживания коренных малочисленных народов, низкий уровень развития социальной и культурной инфраструктуры, и как следствие - низкий образовательный уровень населения.

Периферия, социально-экономическое развитие, коренные малочисленные народы, золотодобывающая промышленность

Короткий адрес: https://sciup.org/148315707

IDR: 148315707 | УДК: 913

Текст научной статьи Социально-экономическое развитие периферийной территории: географический аспект

Прежде всего, определимся, что такое периферия. Феномен перифе-рийности многогранен и многомерен. Если раньше периферийность определялась только физической удаленностью, т.е. транспортногеографически, то в последние годы она чаще определяется такими нематериальными факторами, как доступ к информационным коммуникация, новым знаниям, скорость обмена по информационно телекоммуникационным сетям и т.д.47.

Географически периферийность принято рассматривать в разных масштабах: 1) в мелком масштабе – как периферию внешнюю, т.е. регионы и города, удаленные от столицы государства, 2) в среднем масштабе – как периферию внутрирегиональную (районы и небольшие города, уда-

∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Полевые исследования в труднодоступных районах севера Байкальского региона», проект №13-03-18017.

ленные от центров субъектов РФ), 3) в крупном масштабе – как периферию локальную (сельские территории, удаленные от городов). Именно на уровне регионов и муниципальных образований многие процессы и последствия периферийности проявляются максимально рельефно. Поэтому в данном контексте показателем периферийности служит не только физическая удаленность от некоторого центра (столицы государства, региона, города), но и отсутствие доступа к важнейшим каналам нового знания.

Данная статья посвящена исследованию региональных особенностей природной, экономической и общественной среды периферийной территории с целью оптимизации ее социально-экономического развития, а также изучению проблем, возникших в связи с преобразованиями социально-экономической структуры общества.

Объектом нашего исследования является одна из таких периферийных территорий – Окинский Сойотский национальный район Республики Бурятия (далее Окинский район ). Выбранный нами объект исследования весьма интересен по нескольким причинам: во-первых, Окинский Сойотский национальный район представляет собой один из самых малоизученных в социально- и экономико-географическом отношении административных районов Республики Бурятия (РБ). Он представляет собой по-своему уникальную территорию в плане историческом, своеобразной природы, населения, его образа жизни и хозяйства, разнообразия природных ресурсов и т.д. Продолжительная изолированность района от «внешнего мира», т.е. ее периферийность, с одной стороны, способствовала сохранению этой уникальности, но, с другой стороны, явилась причиной его экономической и социальной отсталости. Почти до 90-х годов транспортная связь района с наиболее развитыми районами Республики Бурятия и главным финансово-культурным центром (г. Улан-Удэ) осуществлялась только авиационным транспортом (наземных путей не было). Во-вторых, Окинский район относится к местностям традиционного проживания коренных малочисленных народов и ему присущи все те проблемы, которые переживают коренные малочисленные народы в современном мире.

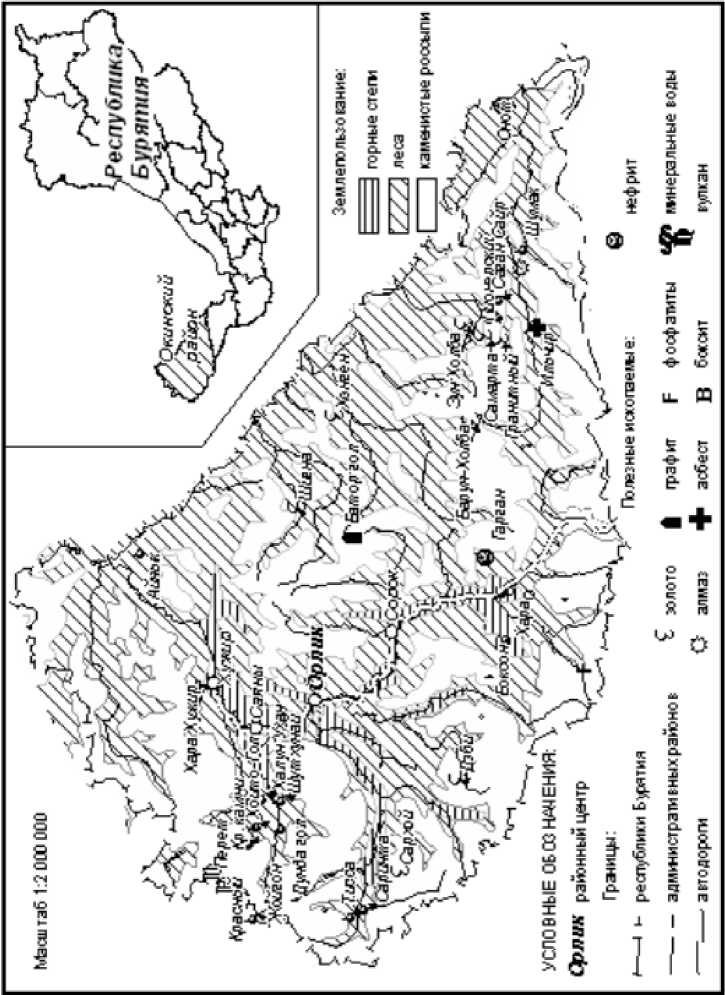

Окинский район является одним из самых отдаленных районов Бурятии. Его невыгодное природное и экономико-географическое положение, горный рельеф, суровые природно-климатические условия, продолжительная изолированность от «внешнего мира» – все это отразилось на структуре народного хозяйства, укладе и образе жизни населения, на культурно-бытовых отношениях периферийного сообщества и т.д. Большая часть территории Окинского района занята гольцами и каменистыми россыпями – 45%, леса занимают 44%, а сельскохозяйственные угодья – всего 1% (также 1% всей площади сельхозугодий в РБ) (рис. 1), (табл. 1.).

Рис. 1. Окинский Сойотский национальный район

|

СУ ЕГ Ю сУ н о о Рч о 5 2 В сУ Я |

6 |

я о у £ & И § й ст ё 1 ^ н а Е в й У си СТ В к & 6 S ° я й я Я Я О ч Я to 2 a rj '.> CD Я CD У ^ У СТ Я о |

я 6 g В S S g g p g и = Я у u Я Я Eq » ° u „ 2 и з а В g S О В 8 К |

сУ >Я Я о Ю G ° Р § 8 G О S1 Я - и ^ <и Я ° | ^ н я я о и cd CD Pi В щ о К s |

я § S я я CL> О ^^ 1Я В й и Щ о я Я О о й |

§ ° я 9 s CL) CD § и 5 о “ у 5 с О Р У Я Я 5 О О о |

Е Я ьд Я ^ S й в н в в 1 . у Рн >Я Зй Я В Я Й О1 v я о ю о н р О S й 8 |

||||

|

О 2 о О о ^ я |

3 1 д |

5 с <_ |

Я Р Рч Л г. ’Я я Я ст я И и |

к S ° о s § s a cd M a 5 в я E « ^ S ” |

к о я 1-1 (У й В ° я и § о | л У 3 О Рч Я В си ^ СУ СУ У Рч U я я ^ и |

g s’ О сУ ю Я Рч 3 S о я О изо |

в „ В £ В го 3 » п Я с § вся О а й " СУ СУ О и и |

§ СТ Я у ^ 8 щ и § 5 у s о я' 1О Й ъ и н В и я Щ 8 з |

|||

|

О рэ РЭ я о 5 рч я |

В Я S |

я Е С |

5 =в Р Я (д р я о fl 1 |

sag 3 И ail .8 S » Рч о Я Э м я Я й сУ О У о 1^3 1—। 2 Р |

6 с |

। 2 г Я СП (D S 3G 3 3 н « ы я я Я S 1ч у V |

с |

)Я у ст । m t Ё 1 в |

ti я я я 45 О ( Я 5 Го 6 S ^ Г. Я Рч О « Й g в н 5 я я СТ я । ср ь у Р |

я s 2 я Р о я1 ^ S )S S ст 3 м ст а В у о Я у Я и Soya lE р я 2 |

|

|

В |

6* g 1 я |

г |

Т) |

Ch |

о |

?i |

гч 4D |

||||

|

9 |

б б |

сУ Р 5 |

й X X |

О D§ ^ X б |

|||||||

Окинский район богат полезными ископаемыми, здесь можно встретить всю таблицу Менделеева, включая такие редкие элементы, как уран и платина. В конце 19-го начале 20-го столетий в небольших количествах здесь добывали графит, асбест, нефрит, россыпное золото. Были открыты месторождения боксита, фосфорита, проявления свинца, цинка, меди, олова, вольфрама, платины и др. Также в районе имеются достаточные запасы строительных материалов и поделочных камней (мрамор, офикальцит, строматолит и т.д.) 48 .

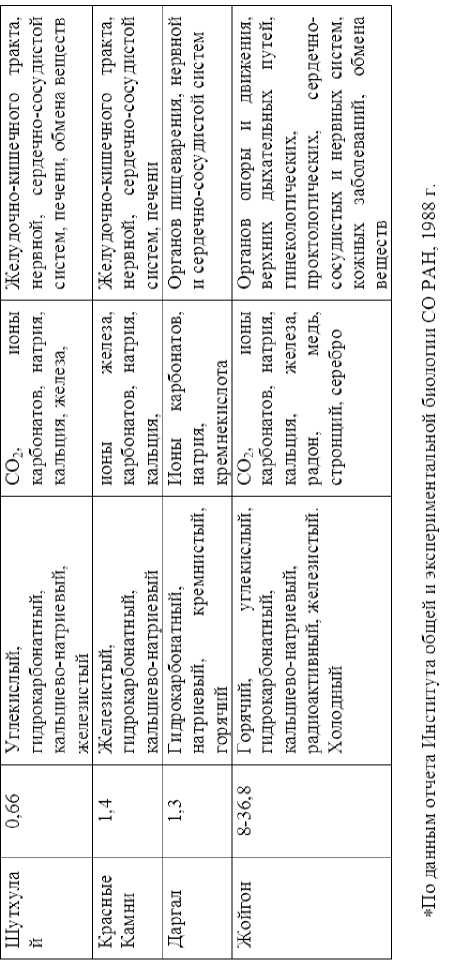

Окинский район богат минеральными источниками, которые издавна представляют значительную бальнеологическую ценность для местного населения и приезжих 49 . Почти все источники являются комплексными (табл. 1). Однако многие из них остаются еще полностью не исследованными. В силу отдаленности Окинского района от крупных транспортных магистралей, крупных промышленно-культурных центров и неразвитости социальной, информационной инфраструктуры эти минеральные источники пока малодоступны для многих потенциальных желающих.

Население Окинского района составляет всего 0,6% населения РБ. Его социально-демографическая характеристика имеет ряд специфических черт:

-

- для района характерна самая низкая плотность населения – 0,2 чел. /1 км 2 (тогда как по РБ – 2,6 чел./1 км 2 );

-

- в национальном составе большую часть составляют буряты – 75,9%, остальная часть – сойоты (21,8%) и другие национальности (2,3%).

-

- район имеет почти равное соотношение полов с небольшим преобладанием мужского населения (на 100 мужчин приходится 97 женщин), что отличает его от других районов Бурятии 50 ;

-

- для Окинского района всегда была характерна высокая рождаемость, превышающая среднереспубликанский уровень в несколько раз. Это обусловлено сохранением национальных особенностей и традиций в семейно-брачных отношениях, а именно многодетностью и совместным проживанием многопоколенных семьей.

В настоящее время расселение людей на территории района имеет очаговый характер. Почти половина населения живут в районном центре (с. Орлик), остальная часть расселена по долине реки Ока по не- большим селениям с численностью населения от 100 до 500 человек (рис. 1).

Происхождение окинских бурят в настоящее время недостаточно изучено. Наиболее ранними жителями Окинского района явились сойоты (XVII в., которые принадлежат к тюркскому племени. Немного позже эти края стали осваивать буряты (в основном выходцы из Тунки). Они пришли сюда для несения службы на русско-китайской границе. Основным занятием сойотов было оленеводство и охота, с которыми были связаны их хозяйственные традиции, характер и формы социальных отношений, обычаи, мировоззрение, уклад жизни. С приходом бурят начало развиваться скотоводство. Кроме того, сойоты частично заимствовали у бурят одежду, бытовые обычаи, устройство жилищ, пищу, а также и язык. Исторически в пределах района сложилось территориальное размещение сойотов на юго-востоке. Эта часть территории наиболее благоприятна для развития оленеводства, которое было главным занятием сойотов, в то время как буряты, занимаясь скотоводством, жили в центральной и северо-западной части. Поэтому внутри Окинского района образовались две этнотерриториальные области (сойоты и буряты) 51 .

Еще в 30-х гг. здесь возникла идея создания сойотского национального округа с непосредственным подчинением Иркутской области, а не Республике Бурятия. Однако движение сойотов по национальному возрождению было жестоко подавлено. А в 1940 г. Окинский район, получив статус самостоятельного административного района, фактически провозглашается однонациональным, и во всех официальных документах сойоты были записаны как буряты. С этого момента сойотский этнос окончательно вычеркивается с этнической карты региона, а с этим происходит и исчезновение языка как основы национальной культуры 52 . Таким образом, еще в те годы зарождалась идея преодоления периферии за счет сокращения расстояния между районом и региональным центром.

Суровые природно-климатические условия, наличие многолетней мерзлоты, недостаток земель, пригодных для земледелия – все это определило образ жизни местного населения и его хозяйства. С давних времен местное население занималось оленеводством и скотоводством. Коневодство и овцеводство в районе было развито слабо. В основном разводили скот, не требующий особого ухода и содержания (яков, хайнаков – гибрид яков-сарлыков и коровы ). Из-за ограниченности сенокосных угодий скот круглогодично находился на пастбищном содержании в горах с незначительной подкормкой сеном в зимний период 53 .

В советское время происходят кардинальные изменения в структуре хозяйства Окинского района. С одной стороны, происходит улучшение материально-технического снабжения сельского хозяйства: на более высоком уровне начинает функционировать зоотехническая и ветеринарная служба, проводятся работы по улучшению племенных пород (завозят быков, баранов, жеребцов разных пород), но с другой стороны, эти «планы сверху» проводились без учета местных особенностей, что привело ко многим негативным последствиям. Во-первых, многие завезенные породы не прижились к местным условиям, при этом был нарушен и утрачен генофонд местных пород с их веками выработанными способностями к круглогодичному выпасу в условиях высокогорья при низких температурах, скудной кормовой базе зимой. Во-вторых, для их содержания потребовались постоянный завоз кормов из соседних регионов (Тункинского района, Монголии) и расширение пахотных земель. Наряду с этим началось сокращение оленей. Одной из основных причин явился насильственный перевод кочевого населения на оседлый образ жизни. Он негативно сказался на жизни местного населения, а также привел к утрате преемственности поколений, т.е. дети и подростки, воспитываясь в интернатах, вырастали, не переняв опыта старших, и практически не возвращались к традиционным ремеслам и промыслам, утрачивая семейные традиции и трудовые навыки.

Промышленность в районе была развита слабо. Золотопромышленные разработки велись в небольших объемах из-за трудной транспортной доступности. Поэтому длительное время считалось, что в Окинском районе нет перспектив для развития промышленности. Однако с конца 80-х годов с возобновлением геологоразведочных работ и разработки Зун-Холбинского месторождения (предприятием «Холбинский») начинается новый этап развития золотодобывающей промышленности и социальноэкономического развития Окинского района (табл. 2). В связи с этим происходит увеличение численности населения и развитие социальной инфраструктуры: строятся жилые дома, детские сады, школы, больница.

Динамика численности населения, тыс. человек

Таблица 2

|

Годы |

1980 |

1990 |

2000 |

2010 |

2012 |

|

Население, тыс. чел. |

3,9 |

4,9 |

4,8 |

5,3 |

5,4 |

|

Доля населения в РБ |

0,4 |

0,5 |

0,5 |

0,6 |

0,6 |

∗ Данные отдела статистики Окинского района

Доля района в общем объеме промышленной продукции по РБ сразу же увеличилась с 0,1 до 5,5%. Рудник «Холбинский» стал своевременно производить в местный бюджет отчисления от прибыли и плату за природные ресурсы, что позволило улучшить экономическое и социальное положение района: появилась автотранспортная связь с другими района- ми РБ и Иркутской областью, повысился уровень и качество жизни населения. Средняя заработная плата в районе повысилась до уровня среднереспубликанского, увеличилась обеспеченность личными автомобилями, телефонами, компьютерами, улучшилось содержание объектов соцкультбыта. Однако большая часть дохода от золотодобывающей промышленности не учитывается в бюджете Окинского района и даже РБ. Окинский район до сих пор остается дотационным и поэтому денежные средства «оседают» где-то в другом месте, т.к. учредителями предприятия «Хол-бинский» являлись Московский Международный Банк РФ, Российский Банк Проектного Финансирования, Банк – депозитарий по программе американских депозитарных расписок Бэнк оф Нью-Йорк Соединенных Штатов Америки, открытое акционерное общество «Бурятзолото»54.

Несмотря на это, крупномасштабные экономические реформы в стране не могли не сказаться на социально-экономическом развитии Окинского района. В районе были ликвидированы такие предприятия, как ремонтно-строительное управление, комбинат бытового обслуживания, предприятие механизированной транспортной системы и др. Постепенно сократила объемы производства и золотодобывающая промышленность, которая прекратила финансирование в местный бюджет и содержание объектов социальной сферы. В связи с этим горняки перешли на вахтовый метод и вынуждены уезжать в места постоянного проживания. Наблюдается спад производства и в сельском хозяйстве. В связи с ликвидацией колхозов появились крестьянско-фермерские хозяйства, происходит раздел имущества и массовый забой скота. С 90-х гг. поголовье крупного скота сократилось в 2,1 раза, заготовка мяса – в 1,4 раза, шерсти – в 5,4 раза. Таким образом, мы видим, что существует сильная зависимость периферийной территории от внешних факторов, что делает ее развитие не устойчивым и уязвимым.

Возникшие экономические проблемы повлекли за собой и ряд социальных проблем: рост безработицы и социальной незащищенности, снижение уровня и качества его жизни населения, увеличение уровня бедности, снижение рождаемости и т.д.

К еще одной основной черте периферийности можно отнести низкий образовательный уровень местного населения. На 1января 2010 г. по данным сельских советов в Окинском районе имели высшее образование всего 23,4% экономически активного населения (539 чел.), среднее специальное образование – 29% (674 чел.), незаконченное высшее – 12% (269 чел.). Таким образом, необразованное население в районе составляет 35,6%. Все это отражается на трудоустройстве местного населения. Например, в 2010 г. на руднике «Холбинский» работало всего 5% местного населения (примерно 80 чел. из 1500).

Таким образом, из проведенного географического анализа можно отметить некоторые основные черты периферийного сообщества: это низкий уровень образования, отсутствие человеческих ресурсов с необходимыми для развития компетенцией и знаниями, малую мобильность местных жителей, архаичную инфраструктуру и примитивный характер институтов накопления и передачи знания (небольшие школы, сельские клубы, находящиеся в аварийном состоянии, недооснащенные фельдшерско-акушерские пункты и районные амбулатории), дефицит информационных обменов внутри сообщества и др. 55.

Для успешного социально-экономического развития Окинского Сойотского национального района необходимо решить множество различных проблем с учетом его региональных и национальных особенностей. Во-первых, как писал Е.Ф. Шумейкер, «развитие должно начинаться начинается не с товаров, а с людей – их образования, организованности и дисциплины. Без этих трех составляющих все ресурсы останутся лишь потен-циалом» 56 . Низкие подушевые доходы, значительный уровень бедности, высокая безработица – это лишь верхушка айсберга, под которым скрывается слабая способность к развитию, недостаток физической инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы, инновационных видов деятельности и др. Поэтому предполагаемые меры по улучшению социальноэкономического развития Окинского района, прежде всего, должны быть «стимулирующими» и скоординированы с реальными возможностями жизнедеятельности периферийного сообщества. Периферийная территория не обречена всегда быть отстающей; в результате целенаправленных усилий власти, бизнеса и структур гражданского общества выход из списка проблемных территории возможен.

Во-вторых, людей, приезжающих сюда за высокими заработками, не интересует и не волнует жизнедеятельность местного населения и состояние окружающей среды после их отъезда. После добычи золота остаются большие площади нарушенных земель, на которых почти не ведутся работы по рекультивации. Внедрение гидрометаллургического производства на основе цианистой технологии негативно отражается на здоровье местного населения, а также на уровне генетических изменений (т.е. возникновение онкологических заболеваний и различных патологий) 57 .

В-третьих, в последние годы в районе остро встал национальный вопрос. В 2000 г. Окинский район Указом Народного Хурала Республики Бурятия переименован в Окинский Сойотский национальный район. В 1995 году была произведена микроперепись населения района, где сойотами себя признали 1873 человека. Таким образом, сойоты составляют 39% от общей численности населения, из них мужчин больше, чем жен- щин на 101 человек. Однако провозглашение Сойотского национального района было чисто формальным, так как в настоящее время в связи с полной ассимиляцией сойот с бурятами очень трудно отличить их. В результате происходит, что одни члены семьи считают себя сойотами, а другие – бурятами. К сойотам было причислено в основном население призывного возраста, так как это дает некоторые преимущества, например, уклонение от воинских обязанностей.

Сойоты, как и любая другая нация, имеют право на национальную идентификацию, самоопределение и самовыражение. Однако сущность национального интереса состоит не в обособлении или абсолютной независимости национальной общности, а в воспроизводстве объективных условий, обеспечивающих ее развитие и сохранение как целостности. Воспроизводить свое существование, а тем более развивать в условиях взаимосвязанного мира национальная общность может только через отношения с другими общностями, иначе это может привести к национальной деградации. Поэтому наряду с решением социально-экономических проблем необходимо решать и национальный вопрос, но не наоборот, посредством него решать другие проблемы (экономические, политические).

Таким образом, периферийное сообщество – это система с очень высокими внешними и внутренними барьерами. Эти барьеры являются следствием природных, экономических, инфраструктурных факторов, сложившихся традиционных культурных ценностей и запретов. Общей чертой периферийной территории является низкая плотность дорожной сети, транспортная, информационная недоступность многих поселений. Поэтому индикаторы периферийности могут интерпретироваться как обратная функция от доступности: чем выше доступность, тем меньше пе-риферийность места и наоборот 58 .

Список литературы Социально-экономическое развитие периферийной территории: географический аспект

- Куклина В.В. Туристы и отдыхающие на минеральных источниках Жойган / Чойган: социальные связи, узлы, сети и границы / Культурная и гуманитарная география. Т. 1, № 2 (2012). - С. 180-190 http:/gumgeo.ru/index.php/gumgeo/article/view/55

- Пилясов А.Н. И последние станут первыми: Северная периферия на пути к экономике знания. - Москва: Либроком, 2009. - 544.

- Отчий край: краеведческий сборник. Вып. 2. - Улан-Удэ: Изд-во Вост. Сиб. гос. техн. ун-та, - 1995. - 204 с.

- Организация и развитие лесного хозяйств Окинского лесхоза. Обьяснительная записка, 2007. - 56 с.

- Край поднебесных долин. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГАКИ. - 2000. -247 с.

- Бурятзолото. Годовой отчет. - 1998. - 43 с.

- Будаева Ц.Б., Дармахеева О.П. Современные социальные проблемы Оки. - Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1995. - 100 с.

- Павлинская Л. Кочевники голубых гор (Судьба традиционной культуры Восточных Саян в контексте взаимодействия с современностью). - Санкт-Петербург: Европейский Дом, 2002.