Социально-педагогическое сопровождение детей иммигрантов: моделирование системы с учетом рисков интеграции

Автор: Данилова Марина Владимировна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

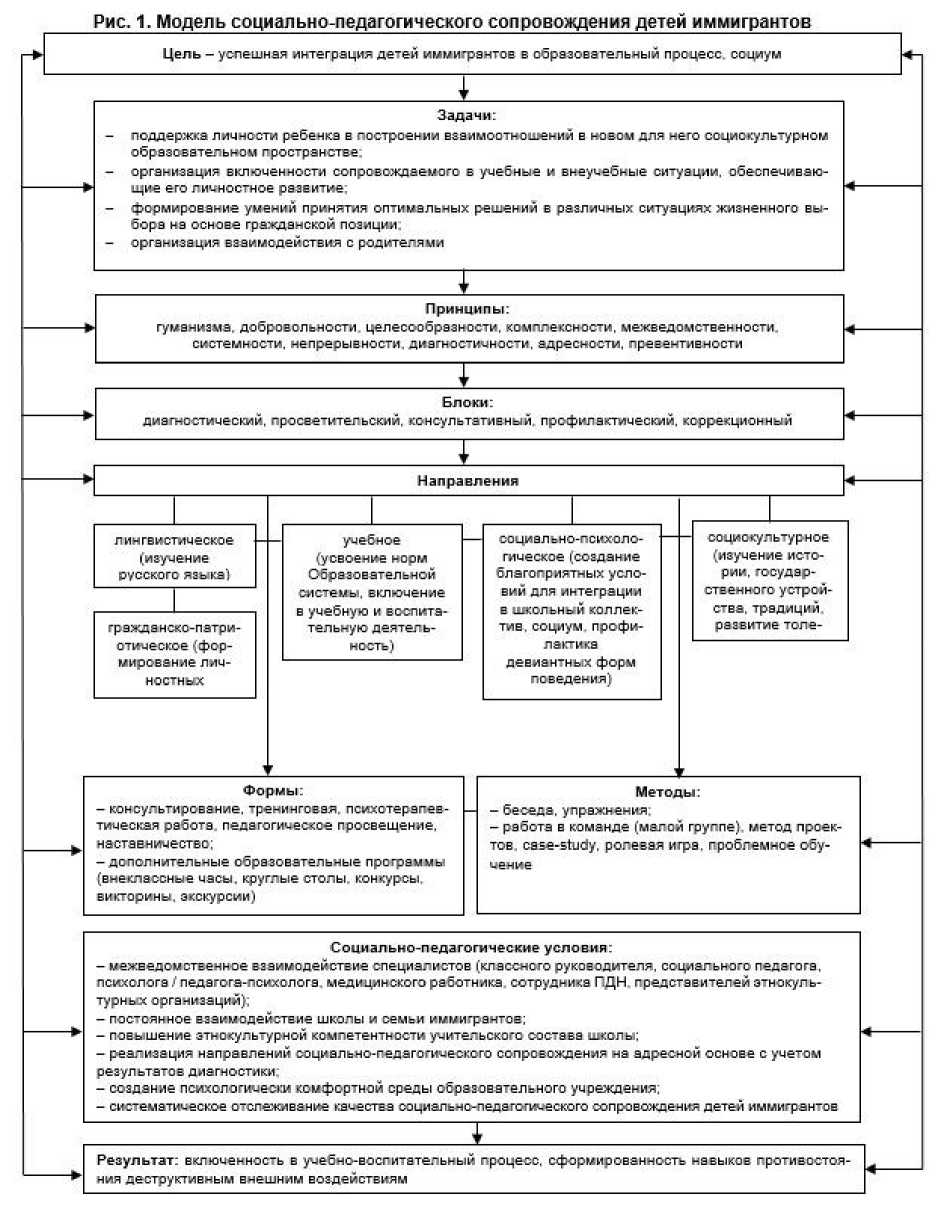

В статье анализируется нормативно-правовая база, обусловливающая актуальность и содержание социально-педагогического сопровождения детей иммигрантов в Российской Федерации. Представлены характеристика научного поля психологического и социально-педагогического характера темы и успешные практики территориальных программ по улучшению положения детей иммигрантов в регионах. Обосновывается необходимость разработки модели социально-педагогического сопровождения детей иммигрантов с учетом факторов риска интеграции и успешного зарубежного опыта в организации работы. Аргументируется целесообразность проведения систематического мониторинга результативности работы при определяющей роли диагностики. Предлагаются параметры отслеживания результативности социально-педагогического сопровождения согласно факторам риска интеграции: экономическому, социально-психологическому, этнопсихологическому, педагогическому. Определены принципы, основные направления, формы и методы социально-педагогического сопровождения детей иммигрантов. Сформулированы условия успешности реализации данного процесса. Представлен графический вариант модели.

Социально-педагогическое сопровождение, дети иммигрантов, интеграция, факторы риска, мониторинг, модель

Короткий адрес: https://sciup.org/149133483

IDR: 149133483 | УДК: 376.7 | DOI: 10.24158/spp.2020.2.17

Текст научной статьи Социально-педагогическое сопровождение детей иммигрантов: моделирование системы с учетом рисков интеграции

Российская Федерация является одним из самых многонациональных государств мира – на территории страны проживают представители свыше 190 национальностей. Данное положение отражено в Конституции РФ и подтверждается статистическими исследованиями различных уровней, в том числе Всероссийской переписью населения. Современный многонациональный состав населения представляет собой также результат глобализационных тенденций, обусловленных миграционными процессами. В этой связи нельзя не отметить, что одной из задач Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. является «привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции» [2]. Реализация данной задачи предусматривает также разработку и внедрение программ, направленных на интеграцию иммигрантов в российское общество «на основе уважения к российской культуре, религии, обычаям, традициям и жизненному укладу», развития терпимости [3].

В Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г. обозначены основные положения, включая цели, принципы, задачи и основные направления, в том числе в области «содействия адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом» [4].

Национальная доктрина РФ призывает к патриотизму и формирует политику, определяющую общенациональные ценности выше этнических, в то же время сохраняя уважение к национальности каждого прибывшего в страну. Следовательно, различные этнические общности признаются коллективными субъектами права, а их члены становятся россиянами [5].

Таким образом, действующее законодательство РФ относительно вопросов миграции способствует активизации разработки и реализации на различных уровнях программ, ориентированных на потребности регионов, с учетом достаточно изменчивой миграционной ситуации.

Как показал анализ нормативно-правовой, научной, методической литературы, в отношении ситуации в Российской Федерации в основном используется понятие «миграция» (перемещение внутри одной страны), которое включает в себя различные аспекты, связанные именно с иммиграцией (въездом в другую страну): незнание языка, кризис этнической идентичности, сложности в построении взаимоотношений с местными жителями в результате этнокультурных различий и др. Подчеркивая значимость процесса интеграции представителей различных этнических групп - граждан других стран (включая население бывших союзных республик), мы акцентируем внимание на процессе иммиграции, при этом сохраняя терминологию авторов, анализ работ которых приводится.

Проблематика исследований процесса миграции многогранна. Исходя из тематики статьи мы остановимся на представлении научного поля психологического и социально-педагогического характера:

-

- исследование этнической толерантности (А.Г. Асмолов, Н.М. Лебедева, Г.У. Солдатова, Г.Г Хайруллина, В.В. Шалин и др.);

-

- формирование культуры межнационального общения (Г.Н. Волков, З.Т. Гасанов, О.Б. Скрябина, М.Г. Тайчинов и др.);

-

- содержание поликультурного образования (З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова, А.Н. Джурин-ский, О.В. Гукаленко, Г.Д. Дмитриев, Е.В. Бондаревская, И.В. Бабенко и др.);

-

- проблемы адаптации и интеграции учеников-мигрантов (А.М. Григорьева, Л.Н. Зимакова, Е.А. Минакова, А.В. Петроченко, И.С. Сапожникова, Т.А. Силантьева, А.Б. Пантелеев, С.С. Ушакова и др.);

-

- социально-педагогическая работа с детьми мигрантов (М.В. Данилова, Л.А. Мохова, Е.И. Суровцева, Т.А. Спирина и др.).

На данный момент проблемы, связанные с различными аспектами жизнедеятельности детей иммигрантов (беженцев, вынужденных переселенцев), вызывают необходимость разработки и реализации территориальных программ по улучшению положения детей данной категории в регионах.

Приоритетным направлением программ, как показал анализ информационных ресурсов, является обучение русскому языку. В целях овладения им создаются различные организации и центры, например: клуб «Хочу знать русский!» (г. Екатеринбург); центр русского языка для детей-мигрантов и их родителей (г. Томск); проект «Интернет-школа “Говорим по-русски всей семьей” для детей мигрантов и вынужденных переселенцев и членов их семей, проживающих на территории Республики Коми»; проект «Уроки русского» (г. Оренбург) и др.

Характерными чертами данных программ являются подготовка к школьному обучению посредством изучения русского языка, методическое сопровождение педагогов по вопросам преподавания русского языка для детей мигрантов (инофонов), изучение культуры и традиций русского народа.

Указанное направление социально-педагогического сопровождения детей мигрантов подкрепляется Федеральной целевой программой «Русский язык» на 2016-2020 гг., целью которой является развитие всестороннего применения, распространения и продвижения русского языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства многонациональной России, эффективного международного диалога [6].

Кроме этого, функционируют центры и организации, направленные на социокультурную адаптацию детей мигрантов, например: волонтерская организация «Дети Петербурга», которая реализует культурно-просветительские проекты для детей мигрантов и их семей; Центр адаптации и обучения детей беженцев (г. Москва); НОУ ДО «Мир без границ» (г. Ростов-на-Дону); Центр адаптации и интеграции мигрантов (г. Красноярск); Школа образовательной подготовки мигрантов (г. Москва) и др.

Основными сферами деятельности перечисленных выше центров являются подготовка детей мигрантов к школе, оказание помощи их родителям в подготовке к тестированию по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, трансляция положительного опыта интеграции культур народов, снижение вероятности межнациональных конфликтов.

Несмотря на достаточный объем теоретических изысканий и успешных практик работы с детьми иммигрантов, потребность в создании модели социально-педагогического сопровождения обусловлена тем, что эта категория учеников составляет увеличивающуюся проблемную социальную группу и нуждается в систематической профессиональной поддержке; необходимо учитывать факторы риска при построении программы сопровождения; целесообразно внедрять успешный зарубежный опыт в организацию работы [7].

Исследование теоретических и прикладных аспектов реализации социально-педагогического сопровождения детей иммигрантов невозможно без учета рисков различного характера. Сложная динамика развития иммиграционных процессов, обусловленная разнообразным спектром участников - представителей различных систем общественного устройства, моделей жизнедеятельности, культурных норм и ценностей, определяет риски, оказывающие влияние на включение новых членов общества в складывающуюся поликультурную реальность социума.

На основе анализа зарубежных и отечественных исследований можно выделить следующие факторы риска, обусловливающие результативность социально-педагогического сопровождения детей иммигрантов: экономический, социально-психологический, этнопсихологический, педагогический. Под факторами риска мы будем понимать совокупность потенциально неблагоприятных объективных и субъективных обстоятельств и условий, которые повышают вероятность возникновения и развития негативных последствий.

Экономический фактор: трудности семьи в нахождении жилья, трудоустройстве по специальности (профессиональной переподготовке); возможность получения социальных льгот; сложности в определении детей в школу согласно их уровню образования и знания языка обучения.

Социально-психологический фактор: наличие родственников, друзей, которые помогают нивелировать трудности интеграции; средовая ситуация нового проживания, характеризующаяся как климатическими особенностями, так и возможностями социального взаимодействия; психологический климат в семье, которая представляет собой закрытую систему, традиционно решающую проблемы самостоятельно; функционально-ролевая согласованность, характер семейных отношений, обусловленный социально-экономическими и этнокультурными основами общества, который определяет специфику семейного воспитания и интегративные возможности самой семьи (например, ориентированные на взаимодействие со школой); характер детско-родительских отношений в результате приобщения детей к культуре большинства под влиянием референтной группы сверстников.

Этнопсихологический фактор: кризис основных компонентов социальной идентичности -этнической и гражданской; наличие толерантных взаимоотношений в ученическом коллективе, что способствует профилактике этнических конфликтов и формирует навыки конструктивного межкультурного взаимодействия.

Педагогический фактор: плохое владение языком обучения, различия в уровне подготовки и требованиях систем образования, наличие перерыва в обучении, иные правила поведения и дисциплина в пространстве школы, особенно во взаимоотношениях «учитель - ученик»; культурные противоречия, которые могут привести к конфликту, что связано с преподаванием некоторых предметов (например, «Основы религиозных культур и светской этики»), выполнение поручений (например, дежурство по классу); низкий уровень педагогической грамотности родителей по вопросам возможного деструктивного влияния среды (девиантное и делинквентное поведение).

На наш взгляд, результативность социально-педагогического сопровождения детей иммигрантов должна определяться с точки зрения ограничения, сокращения и снятия возможных факторов риска. Несомненно, определение качества проводимой работы требуется в первую очередь для ее усовершенствования и исправления недостатков. Наряду с такими методами оценки качества работы, как наблюдение, беседа, опрос, тестирование, которые часто проводятся по окончании запланированного периода реализации мероприятий, значительная роль должна отводиться процедуре мониторинга. Текущий контроль, осуществляемый периодично по определенным параметрам, дает объективную картину сильных и слабых сторон работы, определяет векторы укрепления отстающих направлений необходимыми ресурсами.

Среди значимых параметров отслеживания результативности следует выделить согласно факторам риска такие, как:

-

- наличие регистрации, места проживания, работы родителей, определение детей в школу;

-

- социально-психологическая адаптация, благоприятный психоэмоциональный климат в семье, взаимодействие родителей со школой (вовлечение в учебную работу ребенка дома, посещение родительских собраний, участие в школьной жизни);

-

– наличие позитивной этнической идентичности, как вариант – биэтническая идентичность, которая позволяет находить компромисс в сложной ситуации культурного выбора; степень сфор-мированности в ученическом коллективе эмпатийных тенденций, толерантности;

-

– показатели академической успеваемости, межличностного взаимодействия, включенность в учебно-воспитательный процесс, сформированность навыков противостояния деструктивным внешним воздействиям.

Положительная динамика достижения обозначенных выше параметров и определяет результативность проводимой работы. Социально-педагогическое сопровождение детей иммигрантов – интегративный процесс взаимодействия специалистов, включающий в себя диагностический, просветительский, консультативный, профилактический и коррекционный блоки и направленный на создание условий успешной интеграции сопровождаемого в социум посредством ресурсов образовательной среды. Социально-педагогическое сопровождение реализуется на основе следующих принципов: гуманизма, добровольности, целесообразности, комплексности, межведомственности, системности, непрерывности, диагностичности, адресности, превентивности.

К основным направлениям в структуре сопровождения учащихся из среды мигрантов относятся: лингвистическое (изучение русского языка), учебное (усвоение норм образовательной системы, включение в учебную и воспитательную деятельность), социально-психологическое (создание благоприятных условий для интеграции в школьный коллектив, социум, профилактика девиантных форм поведения), социокультурное (изучение истории, государственного устройства, традиций, развитие толерантных установок), гражданско-патриотическое (формирование личностных качеств гражданина).

С позиции комплексного подхода мы выделяем следующие формы работы с субъектами взаимодействия в процессе реализации социально-педагогического сопровождения детей иммигрантов при определяющей роли диагностики:

-

– формы работы с родителями: консультирование, тренинговая, психотерапевтическая работа, педагогическое просвещение, наставничество;

-

– формы работы с детьми: индивидуальное консультирование, тренинговая, психотерапевтическая работа, дополнительные образовательные программы, наставничество сверстников;

-

– формы работы с ученическим коллективом: внеклассные часы, круглые столы, конкурсы, викторины, экскурсии.

-

К основным методам социально-педагогического сопровождения детей иммигрантов с указанием примеров мы относим:

-

– методы работы с родителями: беседы просветительского характера по вопросам специфики системы образования, требований конкретного образовательного учреждения, возрастных особенностей детей и рисков влияния социального окружения, приводящих к девиантным формам поведения и т.д.; тренинговые упражнения на построение межличностного взаимодействия с детьми, представителями различных этнокультур, коррекцию внутриличностных и поведенческих изменений и др.;

-

– методы работы с детьми и ученическим коллективом: работу в команде (малой группе) – выпуск тематической школьной газеты, участие в работе школьной детско-юношеской организации; метод проектов – исследование этнокультурной специфики района, проведение соцопроса по определенной теме; сase-study – обсуждение и предложение решения заданных проблем межкультурного взаимодействия; ролевую игру – анализ ситуации интолерантного поведения; проблемное обучение – сопоставление и противопоставление фактов, мнений относительно этнокультурного многообразия социума.

Успешность социально-педагогического сопровождения детей иммигрантов определяется совокупностью таких условий, как:

-

– межведомственное взаимодействие специалистов (классного руководителя, социального педагога, психолога / педагога-психолога, медицинского работника, сотрудника ПДН, представителей этнокультурных организаций);

-

– постоянное взаимодействие школы и семьи иммигрантов;

-

– повышение этнокультурной компетентности учительского состава школы;

-

– реализация направлений социально-педагогического сопровождения на адресной основе с учетом результатов диагностики;

-

– создание психологически комфортной среды образовательного учреждения;

-

– систематическое отслеживание качества социально-педагогического сопровождения детей иммигрантов.

-

Г рафическое изображение модели представлено на рисунке 1.

Таким образом, приоритетная роль образовательного учреждения в реализации социально-педагогического сопровождения детей иммигрантов обусловлена значимостью воздействия на личность как с позиции наличия ресурсов, так и целевого ориентира воспитания граждан поликультурного социума.

Предлагаемая модель социально-педагогического сопровождения детей иммигрантов построена с учетом факторов риска интеграции с социумом и успешного зарубежного опыта в организации работы. Модель основывается на реализации следующих основных направлений: лингвистического, учебного, социально-психологического, социокультурного, гражданско-патриотического. Параметры отслеживания результативности социально-педагогического сопровож- дения характеризуют основные показатели успешности данного процесса, среди которых: благоприятный психоэмоциональный климат в семье; взаимодействие родителей со школой; наличие позитивной этнической идентичности учащегося; степень сформированности в ученическом коллективе эмпатийных тенденций, толерантности; показатели академической успеваемости, межличностного взаимодействия; включенность в учебно-воспитательный процесс; сформиро-ванность навыков противостояния деструктивным внешним воздействиям.

Ссылки:

Редактор: Фетисова Ирина Викторовна Переводчик: Бирюкова Полина Сергеевна

Список литературы Социально-педагогическое сопровождение детей иммигрантов: моделирование системы с учетом рисков интеграции

- Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00553\\19

- Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. URL: https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends (дата обращения: 09.12.2019)

- Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. URL: https://base.garant.ru/191961/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends (дата обращения: 09.12.2019)

- Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.). URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/ (дата обращения: 09.12.2019)

- Национальная доктрина Российской Федерации. URL: https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html (дата обращения: 09.12.2019)

- Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016-2020 годы. - URL: https://минобрнауки.рф/проекты/фцп-русский-язык (дата обращения: 11.12.2019)

- Educating Immigrants / ed. by J. Bhatnagar. L., 2017. 242 p. DOI: 10.4324/9781315114651

- Immigrant and Refugee Students in Canada / ed. by C.A. Brewer, M. McCabe. Toronto, 2014. 288 p. DOI: 10.1080/21931674.2016.1180883

- Parental Roles and Relationships in Immigrant Families / ed. by S.S. Chuang, C.L. Costigan. Springer, 2018. 280 p. DOI: 10.1007/978-3-319-71399-1_10

- Suárez-Orozco C., Suárez-Orozco M.M., Todorova I. Learning a New Land: Immigrant Students in American Society. Cambridge, 2010. 426 p. DOI: 10.1111/j.1741-3737.2008.00591.x

- Teaching immigrant and second-language students: strategies for success / ed. by M. Sadowski. Cambridge, 2004. 132 p. DOI: 10.5860/choice.42-6006