Социально-психологические факторы развития нервной анорексии

Автор: Погосов Альберт Вазгенович, Богушевская Юлия Владимировна, Плохих Алина Сергеевна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 3 (88), 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние социально-психологических факторов на развитие нервной анорексии. У подростков, страдающих нервной анорексией, обнаружены «подозрительный», «зависимый» и «альтруистический» типы межличностных отношений. В структуре детско-родительских отношений выявлены заниженный уровень эмпатии, высокая эмоциональная дистанция между родителем и ребёнком, недостаточный уровень сотрудничества, заниженный уровень совместного принятия решений, высокий уровень авторитарности матери, неудовлетворённость ребёнка степенью исполнения родителями материально-бытовых и духовных потребностей, искажение образа ребёнка, низкий уровень качества взаимоотношений родителей и подростков.

Нервная анорексия, социально психологические факторы, подростки

Короткий адрес: https://sciup.org/14295834

IDR: 14295834 | УДК: 316.6:616.33-008.44

Текст научной статьи Социально-психологические факторы развития нервной анорексии

Введение . В настоящее время нервная анорексия является достаточно распространённым расстройством в молодежной среде. Стойкое стремление избавиться от «лишнего» веса различными способами приводит к значительным соматическим нарушениям, проявляющимся эндокринными изменениями, патологией репродуктивной сферы, к смертельному исходу от истощения.

* Альберт Вазгенович Погосов, зав. кафедрой психиатрии и психосоматики, проф., д.м.н.

Алина Сергеевна Плохих, медицинский психолог.

В отечественной психиатрии научный интерес исследователей к проблеме расстройств пищевого поведения отмечен с 80-х гг. прошлого столетия [2]. Многие работы посвящены изучению этиологии, патогенеза, клинических проявления нервной анорексии, описаны терапевтические подходы [3, 5, 9, 11]. В настоящее время остаётся открытым вопрос о причинах распространения этого заболевания среди молодёжи, не изучены факторы, способствующие его формированию [6]. Недостаточное внимание уделяется социальным аспектам и психологическим механизмам формирования убеждений молодых людей в «лишнем» весе, условиям, способствующим закреплению патологических форм пищевого поведения [1, 4]. Ряд авторов подчеркивает значение ранней диагностики начальных проявлений анорексии [7, 8, 10], которая основывается на подсчете уже оформившихся клинических симптомов. Мы предполагаем, что исследование роли социально-психологических факторов в развитии нервной анорексии на донозологическом уровне поможет раскрыть психологические условия для формирования отдельных клинических симптомов анорексии и в дальнейшем осуществлять раннюю диагностику расстройства, предотвратить его тяжёлые последствия на следующих этапах развития заболевания, а также осуществлять профилактику распространения расстройств пищевого поведения среди молодежи.

Цель исследования – выявление социально-психологических условий развития нервной анорексии и разработка практических рекомендаций психокоррекционного и психопрофилактического характера в отношении указанного заболевания.

Материал и методы исследования . Экспериментальную группу составили 20 испытуемых с отдельными клиническими проявлениями нервной анорексии, не позволяющими диагностировать заболевание согласно современным диагностическим указаниям. В контрольную группу вошли 20 здоровых девушек, не страдающих психическими и соматическими заболеваниями в возрасте от 14 до 17 лет.

Методами исследования выступили клиникопсихопатологический (расспрос, наблюдение) и психодиагностический: методика диагностики межличностных отношений Т. Лири, методика Q-сортировка В. Стефансона, методика «Детско-родительские отношения подростков», предложенная О. А. Карабановой, П. В. Трояновской. Для проведения скрининга нервной анорексии нами разработана анкета, в основу которой положены диагностические критерии нервной анорексии в соответствии с МКБ-10. Анализ результатов исследования проводился с использованием программы Statistica 8.0.

В качестве методов статистической обработки в исследовании использован U-критерий Манна-Уитни, предназначенный для оценки различий между двумя выборками по уровню количественно измеренного признака.

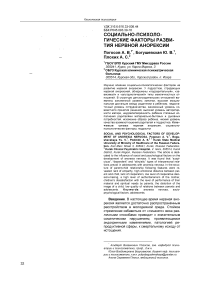

Результаты и обсуждение . При анализе результатов методики «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири статистически значимые различия выявлены по шкалам: «подозрительный», «зависимый», «альтруистический» типы (рис. 1, табл. 1).

Рис. 1 . Шкалы «Подозрительный тип», «Зависимый тип», «Альтруистический тип» в методике «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири

Результат шкалы «Подозрительный тип» характеризует девушек, страдающих нервной анорексией, как упрямых по отношению к окружающим, с низким уровнем доверия к близким, более подозрительных по сравнению с контрольной группой. В то же время для подростков с нервной анорексией в экспериментальной группе высокие показатели по шкале «Зависимый тип» указывают на особую значимость для них мнения «авторитетных» друзей, ближайшего окружения. Статистически значимые различия по шкале «Альтруистический тип» указывают на преобладание у обследуемых экспериментальной группы таких качеств, как обязательность, требовательность к себе, обостренное чувство долга, гиперответственность. У здоровых девушек в контрольной группе преобладали демонстративные, эгоистические, гипертимные черты.

Таблица 1

Статистически значимые различия показателей методики «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири

|

Тип межличностных отношений |

Экспериментальная группа |

Контрольная группа |

||||

|

Ме |

Q верх |

Q ниж |

Ме |

Q верх |

Q ниж |

|

|

Подозрительный |

9,5 |

11,5 |

9 |

4,5 |

6 |

2 |

|

Зависимый |

9 |

11 |

9 |

3 |

6,5 |

3 |

|

Альтруистический |

10 |

12 |

9 |

5 |

2,5 |

6 |

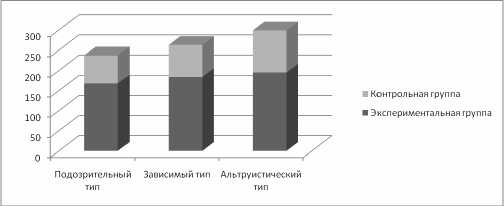

При анализе результатов методики «Q-сортировка» В. Стефансона обнаружены статистически значимые различия по следующим шкалам: «зависимость» и «избегание борьбы» (рис. 2, табл. 2).

Рис. 2 . Шкалы «Зависимость», «Избегание борьбы» в методике «Q-сортировка» В. Стефансона

Это указывает на принятие больными нервной анорексией групповых стандартов и ценностей, они соглашаются с существующими в их среде социальными и морально-этическими нормами. При этом у них обнаруживается стремление к уходу от взаимодействия, сохранению «нейтралитета» в групповых спорах и конфликтах. Отсутствие способности вырабатывать и отстаивать собственное мнение, нежелание задумываться о последствиях увиденного или услышанного приводит к легкому принятию навязываемых современными средствами информации (социальные сети, телевидение, «глянцевые» журналы) модных тенденций даже в ущерб собственному здоровью.

Таблица 2

Статистически значимые различия показателей методики «Q-сортировка» В. Стефансона

|

Тип межличностных отношений |

Экспериментальная группа |

Контрольная группа |

||||

|

Ме |

Q верх |

Q ниж |

Ме |

Q верх |

Q ниж |

|

|

Зависимость |

7,5 |

7 |

4 |

4 |

5,5 |

2 |

|

Избегание борьбы |

5,5 |

3,5 |

5,5 |

5 |

7 |

3 |

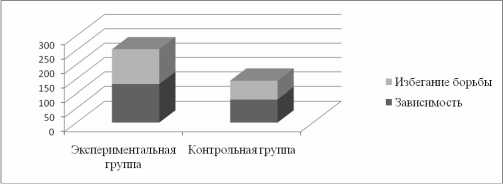

Рис. 3 . Шкалы «Эмпатия», «Эмоциональная дистанция», «Сотрудничество», «Принятие решений», «Авторитарность», «Удовлетворение потребностей ребёнка», «Неадекватность образа ребёнка», «Доброжелательность к супругу», «Общая удовлетворённость отношениями» по методике «Детско-родительские отношения подростков» О. А. Карабановой, П. В. Трояновской

При исследовании детско-родительских отношений в семьях подростков с помощью методики О. А. Карабановой, П. В. Трояновской обнаружены статистически значимые различия по шкалам «эмпатия», «эмоциональная дистанция», «сотрудничество», «принятие реше- ний», «авторитарность», «удовлетворение потребностей ребёнка», «неадекватность образа ребёнка», «доброжелательность к супругу», «общая удовлетворённость отношениями» (рис. 3, табл. 3).

Таблица 3

Статистически значимые различия показателей методики детско-родительских отношений О. А. Карабановой и П. В. Трояновской

|

Шкала |

Экспериментальная группа |

Контрольная группа |

||||

|

Ме |

Q верх |

Q ниж |

Ме |

Q верх |

Q ниж |

|

|

Эмпатия |

19 |

21 |

17 |

15 |

17,5 |

11,5 |

|

Эмоциональная дистанция |

20,5 |

22,5 |

17,5 |

17 |

20 |

24,5 |

|

Сотрудничество |

20 |

24 |

15,5 |

16 |

20,5 |

9,5 |

|

Принятие решений |

16,5 |

21 |

12,5 |

18 |

22 |

12,5 |

|

Авторитарность |

17 |

18,5 |

13,5 |

9,5 |

14,5 |

2 |

|

Удовлетворение потребностей ребёнка |

20 |

25,5 |

12,5 |

24,5 |

26 |

13 |

|

Неадекватность образа ребёнка |

20 |

21 |

17,5 |

4,5 |

7,5 |

3 |

|

Доброжелатель ность к супругу |

11,5 |

13 |

9 |

12,5 |

15,5 |

4 |

|

Общая удовлетворённость отношениями |

17,5 |

21,5 |

14 |

26 |

28 |

23 |

Результаты использованного опросника были сопоставлены с данными клинических наблюдений, расспроса и беседы с обследуемыми подростками. С точки зрения представителей экспериментальной группы, в семьях существует недопонимание родителями подростков, большая эмоциональная дистанция между ними, минимальное стремление выполнять любую совместную деятельность с родителями. Девушки с удовольствием большую часть свободного времени проводят в спортивном зале, иногда «придумывают» повод для избегания длительного времяпровождения с родителями. У больных нервной анорексией принятие решений происходит под влиянием взрослого, отмечается высокий уровень авторитарности в их семьях, такие дети не удовлетворены степенью исполнения их потребностей родителями. Зафиксировано искажение образа ребёнка у родителей, низкие значения показателей доброжелательности к супругу, а также низкий уровень качества взаимоотношений в тех семьях, где подростки страдают нервной анорексией. Большинство подростков экспериментальной группы отмечают, что родители не интересуются происходящими делами, успехами в учебе, больший эмоциональный интерес для них представляют другие «более актуальные» проблемы. В общении они чаще высказывают недовольство бытовыми мелочами, их взаимоотношения в семьях сводятся к указаниям выполнять какие-либо обязанности, чаще бытового характера, или формальным требованиям «слушаться старших». Часть детей отметили, что родители охотно дают им деньги для похода в кино, кафе, «куда-нибудь сходить», чтобы те «не мешали дома отдыхать». Взаимоотношения между супругами у девочек из полных семей нельзя назвать благополучными, дети отмечают частые ссоры родителей, отсутствие стремления проводить время вместе.

Таким образом, становятся очевидными семейные проблемы взаимоотношений, которым не уделяется особого внимания. Девочки отмечают непонимание со стороны матери, подчеркивают деспотичность, холодность. Отсутствие общих интересов и совместной деятельности с ребенком свидетельствует об эмоциональной отгороженности от него, формальном холодном отношении в семьях. В свою очередь, у родителей существуют искаженные представления о детях, неблагополучные отношения супругов между собой, отсутствие доброжелательных отношений между ними. Выявленные этой методикой результаты поднимают целый пласт социально-психологических проблем в семьях, которые могут способствовать развитию различных психосоматических заболеваний у детей, в частности нервной анорексии. Так, обнаруженные в ходе исследования сведения о разводе родителей, неполном составе семьи у девочек с начальными проявлениями анорексии не вызывают удивления, а являются закономерным результатом взаимоотношений супругов и особенностей воспитания детей.

Сравнение результатов в группе подростков, не страдающих нервной анорексией, подчеркивает выявленные различия. Для них характерен «дружелюбный» тип межличностного взаимодействия. Они ориентированы на принятие, социальное одобрение, для них характерно стремление образовывать эмоциональные связи как в своей группе, так и за её пределами. В семейной системе зафиксирован высокий уровень качества отношений родителя и подростка, достаточный уровень эмпатии, свидетельствующий о понимании родителями чувств и состояний ребёнка. Обследуемые контрольной группы показали малую эмоциональную дистанцию между родителем и ребёнком; совместное и равноправное выполнение заданий в семье; низкий уровень конфликтности, авторитарности матери, проявляющийся поощрением родителем инициативы и самостоятельности ребёнка. Для них характерны совместное принятие решений в семье, удовлетворённость детьми степенью исполнения родителями материально-бытовых и духовных потребностей, доброжелательность супругов друг к другу, что составляет общую благоприятную ситуацию семейных взаимоотношений. Подростки, не страдающие нервной анорексией, отличаются склонностью к сотрудничеству, доброжелательностью, гибкими установками, способно- стью к соблюдению групповых моральных норм, склонностью к самоутверждению, принятию авторитарных, лидерских позиций. Для них свойственным является социально точное поведение, соответствующее образу «Я», которое они строят самостоятельно.

Выводы . У страдающих нервной анорексией подростков преобладают «подозрительный», «зависимый» и «альтруистический» типы межличностных отношений. В представления о себе у них входит образ «Я» как нерешительных в общении, безропотных, робких. Преобладают тенденции к «избеганию борьбы» в связи с низкой самооценкой, возникающей в результате критичных замечаний окружающих.

В структуре детско-родительских отношений наблюдаются заниженный уровень эмпатии, эмоциональная дистанция между родителем и ребёнком, желание подростка свести к минимуму взаимодействие с близкими. Недостаточный уровень сотрудничества обусловлен отсутствием общих увлечений, интересов в семье, большими временными затратами подростков на посещение спортивных секций. В связи с эмоциональной отдалённостью ребёнка от семьи обнаружен заниженный уровень совместного принятия решений. У них также искажен и образ ребёнка, обусловленный неадекватным отражением потребностей и мотивов, их представления об индивидуально-личностных особенностях не соответствуют действительности. Зафиксированы высокий уровень авторитарности матери, неудовлетворённость ребёнком степенью исполнения родителями материально-бытовых и духовных потребностей. Больные нервной анорексией девушки ожидают поддержки от родителей в их стремлении к похуданию. Интересны обнаруженные в ходе исследования сведения о составе семьи подростков: 55 % обследованных воспитываются в неполных семьях, следовательно, отсутствие одного из родителей в семье можно рассматривать как неблагоприятный социально-психологический фактор, способствующий развитию нервной анорексии. В полных же семьях больных анорексией подростков отмечаются низкие значения показателей доброжелательности между родителями, низкий уровень качества отношений родителя и подростка.

Отдельные клинические проявления нервной анорексии при наличии социальнопсихологических условий формирования позволят своевременно обратить внимание на обозначенную категорию. Полученные результаты будут положены в основу практических рекомендаций для специалистов, осуществляющих свою деятельность в образовательных учреждениях – педагогов, социальных педагогов, психологов, клинических и медицинских психологов.

Список литературы Социально-психологические факторы развития нервной анорексии

- Артемьева М. С., Брюхин А. Е., Цивилько М. А., Карева М. А. Особенности патопсихологического исследования больных нервной анорексией в комплексной терапии//Вестник Рос. ун-та Дружбы народов. Серия Медицина. -2002. -№ 3. -С. 58-60.

- Коркина М. В. Дисморфомания в подростковом и юношеском возрасте. -М.: Медицина, 1984. -224 с.

- Малкина-Пых И. Г. Терапия пищевого поведения. -М.: Изд-во Эксмо, 2007. -1040 с.

- Минияров В. М. Психология семейного воспитания. -М.: НПО «МОДЭК», 2000. -256 с.

- Погосов А. В., Погосова И. А., Богушевская Ю. В. Психосоматические расстройства: учебное пособие. -2-е доп. изд. -Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2008. -212 с.

- Скугаревский О. А. Нарушения пищевого поведения. -Минск: БГМУ, 2007. -340 с.

- Сулейманов Р. А. Особенности доманифестного периода нервной анорексии: дис.. к. м. н. -М., 2005. -165 с.

- Angela F., Tenconi E., Santonastaso P. Perinatal Factors and the Risk of Developing Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa//Archives of General Psychiatry. -2007. -№ 31. -P. 82-88.

- Palmer B. Revisiting. The management of anorexia nervosa//Advances in Psychiatric Treatment. -2006. -№ 29. -P. 5-12.

- Cynthia M., Patrick F., Federica T. et al. Prevalence, Heritability, and Prospective Risk Factors for Anorexia Nervosa//Archives of General Psychiatry. -2006. -№ 63. -P. 305-312.

- Collier D. A., Treasure J. L. The aetiology of eating disorders//Br. J. Psychiatry. -2004. -№ 185. -P. 363-365.