Социально значимая образованность как перспективная цель образования человека

Автор: Сериков Геннадий Николаевич

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 1 т.7, 2015 года.

Бесплатный доступ

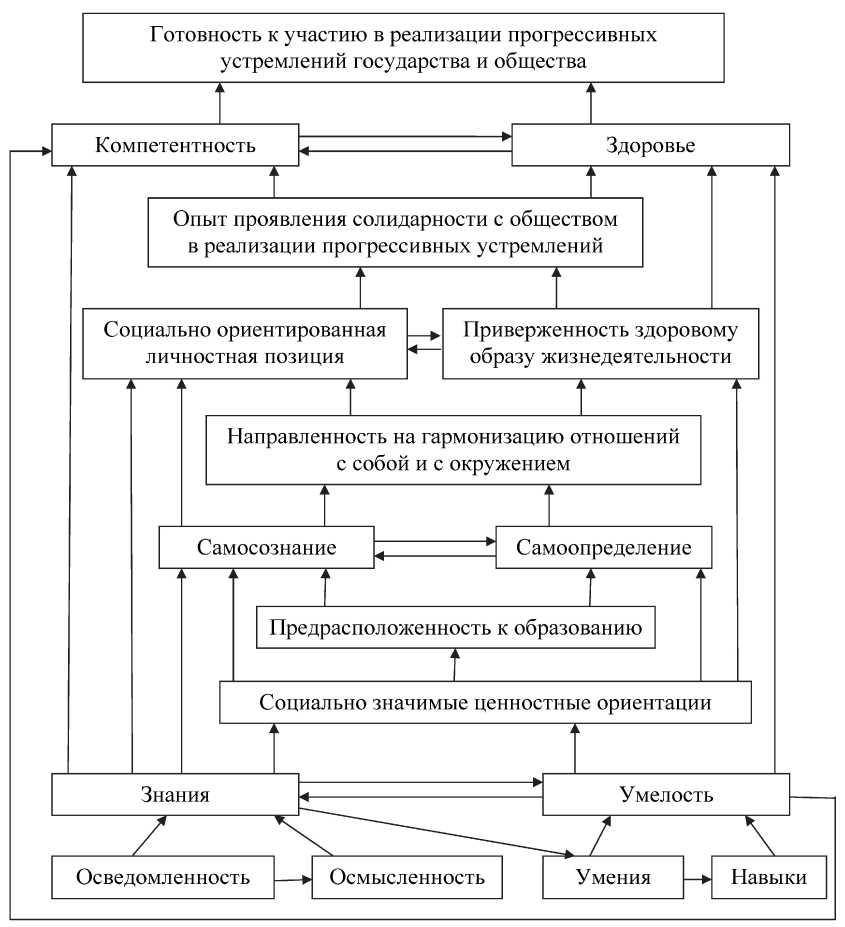

Разрешение противоречия между природоопределенными потребностями человека в познании себя и окружающего мира и социально обусловленными соображениями относительно ценности образования человека обусловливают необходимость поиска приемлемого образа цели и возможного результата образования. Такого рода образ образованного человека может быть выражен в форме социальной значимой образованности, которая развивается с учетом его индивидуальных особенностей. В статье предлагается возможный образ образованности человека, ориентируясь на который, он сам и партнеры могут способствовать разрешению соответствующего противоречия. Социальная значимая образованности как перспективная цель образования человека выводилась, в соответствии с существующими теориями человековедческих наук и с опорой на личный опыт автора в научной и педагогической деятельности. Основной результат - предложенный системный образ образованности человека, в структуру которого входят знания об отношениях людей с собой, друг с другом, с представителями окружения, умения пользоваться усвоенными знаниями в разных аспектах жизнедеятельности, которые, вместе с навыками, трактуются как умелость, а также личностные качества человека, обусловливающие его компетентность в реализации прогрессивных устремлений государства и общества, в здоровьесбережении, и в ценной для человека самореализации, - составляет научную новизну работы. Выявлены взаимосвязи между знаниями, умениями, навыками и личностными качествами человека, имея в виду которые, можно выстраивать стратегию образования человека, в которой сочетались бы личные и государственно-общественные потребности в образованных людях. Опираясь на предложенный образ образованности как на ориентировочную основу совместной деятельности всех субъектов, можно проектировать и реализовывать в практике образования людей комплексы педагогически целесообразных средств, пользование которыми будет способствовать развитию образованных людей, способных к разумному сочетанию исполнения возлагаемых на них социальных ролей с самореализацией социально приемлемым образом.

Образованность, знания, умения, навыки, умелость, личностные качества, компетентность, здоровье, готовность к участью в реализации прогрессивных устремлений государства и общества

Короткий адрес: https://sciup.org/147157738

IDR: 147157738 | УДК: 378.014

Текст научной статьи Социально значимая образованность как перспективная цель образования человека

Образование представляет собой многоаспектное явление социальной действительности, к одному из аспектов которого правомерно относить человекоцентрированный аспект [1, 2, 4, 6–8, 13, 19]. Он сводится к рассмотрению образования с точки зрения человека, осуществляющего отношения с кем-то (чем-то), сопровождающиеся обменом информацией с окружением. Благодаря этому происходят необратимые изменения во внутреннем мире человека. Речь идет о том, что расширяются и углубляются усвоенные знания, обогащаются запасы освоенных умений, растет опыт пользования ими, происходят изменения в ценностных ориентациях.

Словом, человекоцентрированный аспект образования предполагает целесообразность сосредоточения усилий исследователей на внутренних изменениях, обусловленных спецификой обмена информацией человека с собой и с окружением [11, 20]. В своей целостности такого рода изменения имеет смысл интерпретировать как развитие личного энергоресурса человека. Автор исходит из того, что развитие личного энергоресурса человека обусловлено не только доступной ему ин- формацией, но и от природоопределенных задатков, трактуемых как личный энергопотенциал. Вследствие обмена информацией с собой и с окружением развиваются знания, умения, навыки и личностные качества человека.

Развитие знаний, умений, навыков и личностных качеств человека происходит в образовательных отношениях с собой и с окружением. Участвуя в соответствующих отношениях с собой (в самообразовании), человек удовлетворяет собственные познавательные потребности. Это способствует обогащению его знаниевого энергоресурса, пользуясь которым, он может осваивать умения. Соответствующие знания влияют как-то и на самоопределение относительно ориентаций, что способствует развитию личностных качеств человека. Эти и, может быть, иные результаты самообразования человека [20] частично характеризуют его образованность как состоявшийся личный энергоресурс.

Образовательные же отношения человека с представителями государственно-общественной системы образования сориентированы на достижение востребованных государством и обществом результатов образования. Человек же, добровольно вступая в соответствующие образовательные отношения, принимает на себя обязательства усваивать содержание образования, регламентированное государством и обществом. Он должен усваивать соответствующие знания, осваивать умения пользоваться ими, приобретая навыки. В образовательных отношениях с педагогами, иными партнерами, человек проявляет свои личностные качества. Совокупный результат образовательных отношений человека с кем-то в государственно-общественной системе образования также относится к характеристике его образованности.

Таким образом, образованность человека правомерно представить как результат осуществленного обмена информацией в соответствующих образовательных отношениях с собой и с окружением. В ее составе находятся усвоенные знания, освоенные умения пользоваться знаниями в некоторых аспектах жизнедеятельности, приобретенные навыки пользования знаниями и умениями. Образовательные отношения человека оказывают влияние на его лично значимые ценностные ориентации, которые побуждают человека к проявлениям соответствующих личностных качеств. Следовательно, в состав образованности че- ловека необходимо включать и развившиеся в образовательных отношениях с собой и с партнерами личностные качества.

Проявляя себя как-то в образовательных отношениях с партнерами, человек информирует их о себе, о своем отношении к себе, к окружению. Усвоенные знания служат основанием пользоваться ими, в частности, в отношениях с партнерами. Умения и навыки осуществления образовательных отношений обогащают личный опыт человека, способствуют коррекции ценностных ориентаций. Отклики партнеров на те или иные проявления человеком себя являются информацией для него о том, насколько ценным для них является его поведение. Соответствующий обмен информацией с партнерами в образовательных отношениях [10, 11, 19] позволяет человеку самоопределяться в целесообразности тех или иных проявлениях себя в отношениях с кем-то (чем-то).

Перенос опыта участия человека в образовательных отношениях с собой и с окружением на иные виды социальных отношений позволяет ему сориентироваться относительно ценности усвоенных знаний, освоенных умений, приобретенных навыков. Тем самым ценностные ориентации человека могут подвергнуться ревизии (переосмыслению), что скажется как-то и на изменениях личностных качеств. Следовательно, отношения человека с собой и с окружением обусловливают изменчивость его образованности. Строго говоря, предпосылки изменчивости образованности человека, свойственны и его образовательным отношениям. В соответствующих процессах происходят изменения в усвоенных знаниях, освоенных умениях, приобретаемых навыках, зарождаются существенные связи между знаниями, умениями, навыками и проявлениями личностных качеств человека.

Изменчивость образованности человека может проявляться в разных тенденциях ее развития. В значительной мере та или иная тенденция в развитии образованности человека обусловлена его отношением к усваиваемым знаниям, осваиваемым умениям, приобретаемым навыкам. Негативное отношение человека к усваиваемым знаниями и (или) к осваиваемым умениям, как правило, приводят к тенденции роста фрагментарности в развитии знаниевого энергоресурса, к формализму пользоваться им. Между знаниями и умениями не возникают устойчивые взаимосвязи. К тому же эта тенденция характеризуется снижением ценности знании и умений в самосознании и самоопределении человека. Его самосознание остается существенно не определившимся. Это, в свою очередь, обусловливает аморфное отношение к себе и к окружению. В самоопределении человека доминируют спонтанность, непоследовательность, что ведет к неуверенности либо неуступчивости во взаимоотношениях с партнерами. Следовательно, в развитии личности человека становится реальной угроза социальной деформации. Отсюда понятно, что такого рода тенденции в развитии образованности человека социально опасны.

Скорее всего, ценностное отношение к усваиваемым знаниям, осваиваемым умениям, приобретаемым навыкам способствуют проявлениям тенденции интеграции знаний, умений, навыков в образованности человека. Безусловно, для ее проявления важно, чтобы человек стремился пользоваться усваиваемыми знаниями в разных аспектах жизнедеятельности. Тогда его знания вольно или невольно будут объединяться (интегрировать) с умениями пользоваться ими. Опыт пользования знаниями в образовательных и иных отношениях с кем-то (чем-то) обусловит зарождением навыков. Эти приведет к умелости человека к осуществлению отношений с собой и с окружением, что, в свою очередь, повысит качество усвоенных знаний.

Интеграция знаний и умелости вызовет прилив ценностного отношения человека к образованию. Его ценностные ориентации, подкрепленные успехами в пользовании образованностью, станут внутренними побудителями проявления позитивных личностных качеств в разнообразных отношениях с собой и с окружением. Очевидно, отличительным признаком такой образованности человека являются взаимосвязи между усвоенными знаниями, освоенными умениями, приобретенными навыками и развившимися личностными качествами человека. В идеале соответствующая образованность предстает целостной данностью (структурной определенностью), развитию которой благоприятствует тенденция интеграции знаний, умений, навыков и личностных качеств. С позиции системного отражения реальности тенденция интеграции знаний, умений, навыков (т. е. умелости) и личностных качеств приводит к поступательному продвижению образованности человека к целостности [16].

Начало развития образованности челове- ка обусловливается восприятием информации об окружении и о себе. Благодаря этому зарождается его осведомленность о ком-то (чем-то), которая, вследствие осмысления, преобразуется в знания. Соответствующие крупицы знаний обогащают сознание человека. Опираясь на них, он осваивает умения пользоваться знаниями, опыт применения которых в отношениях с кем-то (чем-то) способствует приобретению навыков. Поэтому интеграция знаний и умелости сопровождается самоопределением человека относительно ценностных ориентаций в осуществлении отношений с собой и с окружением. Опираясь на них, он может осознанно проявлять личностные качества не только в образовательных отношениях. Развивающееся самосознание личности и самоопределение относительно ценностных ориентаций становится основанием переноса собственной позиции на отношения с окружением. Речь идет о возрастании роли мировоззрения в отношениях человека с собой и с окружением. Тогда-то активизируется целеустремленность человека, что способствует созданию внутренних предпосылок для самоуправления собственной деятельностью в отношениях с собой и с окружением.

Следовательно, образованность как интегрированная общность знаний, умений, навыков и личностных качеств становится специфическим энергоресурсом, пользование которым способствует самореализации человека, а также служит основанием успешного исполнения им социальных ролей. Речь идет о том, что, опираясь на состоявшуюся образованность, человек может целеустремленно проявлять себя как субъект отношений с собой, а также с окружением, выполняя определенные социальные роли. Вступая в соответствующие отношения с собой и (или) с окружением, человек вольно или невольно пользуется развившейся образованностью, а также опытом участия в образовательных отношениях с собой и с партнерами. На этой основе продолжается развитие его образованности.

По сути, образованность человека представляет собой своеобразный синтез природоопределенных задатков и следствий осуществленных отношений с собой и с окружением. Тем самым, в образованности человека переплетаются уникальность врожденных предпосылок с реальным образом его жизнедеятельности. Ясно, что природоопределенные особенности человека неустранимы в принципе.

Они как-то сказываются и на развитии его образованности, образно выражаясь, в режиме саморегуляции, т. е. независимо от кого бы то ни было. В частности, благодаря природоопределенным задаткам образованность каждого человека отличается уникальными нюансами. Фактически, можно обнаруживать индивидуальные различия в содержании образованности разных людей, даже тех из них, которые осуществляют сходный друг с другом образ жизнедеятельности.

Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что образ жизнедеятельности человека, его отношения с кем-то (чем-то) неотвратимо влияют на развитие образованности. В настоящее время нет единого мнения о том, насколько полно образ жизнедеятельности обусловливает свойства образованности человека. Вряд ли можно с полной уверенностью утверждать о существовании приоритета влияний на развитие образованности природоопределенных или социальных факторов. Скорее всего, правомерно вести речь о паритете факторов, которые в целом обусловливают те или иные свойства развивающейся образованности человека. Так как социальные условия жизнедеятельности людей являются доступными для внешнего осмысления, то вполне допустимо соотносить свойства образованности человека с предпочитаемыми им отношениями с собой и с окружением.

Ясно, что у разных людей могут быть различные отношения с кем-то (чем-то). При этом, вступая в те или иные отношения с собой либо с представителями окружения, каждый человек может пользоваться свой образованностью, опираясь на те или иные мотивы. Более того, мотивация участия человека в тех или иных отношениях с собой и (или) с окружением может определенно зависеть от свойств его образованности. Имея в виду взаимозависимость между образом жизнедеятельности и образованностью человека, важно определиться с теми ее признаками, которые признавались бы ценными как для государства и общества, так и для него самого. Образованность человека, признаки которой признаются ценными для него и для окружения, имеет смысл называть социально значимой. Рассмотрим этот аспект образованности человека подробнее.

В нашем понимании социально значимая образованность человека отличается тем, что обладающий ею индивид стремится к продуктивному сотрудничеству с обществом и госу- дарством в реализации прогрессивных устремлений. Он готов направлять свои знания, умения и личный опыт пользования ими на исполнение принятых на себя социальных ролей (компетенций) так, чтобы способствовать успеху в реализации тех или иных прогрессивных устремлений государства и общества, испытывая при этом личное удовлетворение. Очевидно, человек способен самоопределяться с выбором таких устремлений государства и общества, которые вполне соответствуют его личностной позиции, образованности и тенденции в развитии здоровья. Следует подчеркнуть, что социально значимая образованность человека является открытой для продолжения образования, результаты которого могут способствовать успехам в продолжение его участия в реализации прогрессивных устремлений государства и общества.

Опираясь на предрасположенность личности к образованию, человек, стремящийся к социально значимой образованности, целенаправленно усваивает знания о ценном опыте развития человеческой цивилизации. Благодаря им, его самосознание обогащается социально значимыми ценностными ориентациями. Соотнося их с тенденциями развития государства и общества, человек самоопределяется относительно разных аспектов своего возможного участия в отношениях с теми, кто реализует прогрессивные устремления (либо намерен это делать). Обладая социально значимой образованностью, человек склонен к гармонизации отношений с партнерами.

Стремясь к гармонизации отношений с партнерами, человек, обладающий социально значимой образованностью, не только проявляет социально ориентированную личностную позицию. Он прилагает значительные усилия для того, чтобы сохранять и укреплять свое здоровье как один из основных аспектов личного энергоресурса [17]. При этом человек не игнорирует собственные потребности. Более того, они становятся тесно связанными с участием в реализации прогрессивных устремлений общества. Фактически, самореализация человека становится неотделимой от исполнения принятых им к исполнению социальных ролей в совершении прогрессивных устремлений государства и общества.

Забота о сохранении и укреплении своего здоровья, о совершенствовании собственной образованности неразрывно связана с участием человека в реализации прогрессивных устремлений государства и общества. Человек, обладающий социально значимой образованностью, не испытывает непреодолимых противоречий между собственными потребностями и необходимостью участия в реализации прогрессивных устремлений государства и общества. Он способен свободно преодолевать возможные разногласия с кем-то на основе разумного компромисса с партнерами и с собой. Главный мотив этого предопределен направленностью личности человека на гармонизацию отношений с собой и с окружением.

Таким образом, социально ценные личностные признаки человека предопределяют его социально значимую образованность. Структурируясь между собой, они становятся своеобразным стержнем в характеристике социально значимой образованности человека. В таком смысле личностные качества человека, характеризующиеся социально значимой образованностью, вполне могут рассматриваться как ведущий элемент его личного энергоресурса. Опираясь на него, человек может уверенно способствовать и прогрессивному развитию образованности, и осуществлять здоровьесбережение. Поэтому социально значимые личностные качества правомерно относить к источнику (основанию) готовности человека к участию в реализации прогрессивных устремлений государства и общества.

Важно подчеркнуть, что, обладая социально значимыми личностными качествами как признаком соответствующей образованности, человек испытывает удовлетворение своих потребностей в успешном участии в реализации прогрессивных устремлений государства и общества. Более того, его самореализация в значительной части может сливаться с исполнением социальных ролей в процессе участия в реализации прогрессивных устремлений государства и общества. В частности, по своей инициативе человек может самосовершенствоваться ради того, чтобы накапливать личный энергоресурс, позволяющий ему наращивать свой вклад в реализацию прогрессивных устремлений государства и общества [12], испытывая при этом положительные эмоциональные переживания.

Социально значимая образованность человека, как всякая иная, базируется на знаниях, умениях и навыках. Поэтому важно выделить ведущий признак знаний, умений и навыков, которые могут способствовать раз- витию социально значимой образованности человека. Прежде всего, следует подчеркнуть, что речь не столько об осведомленности человека о тех или иных объемах информации, о накопленном цивилизацией опыте (о социальных знаниях). Безусловно, такого рода информация значима для образования человека. Однако она не должна бы становиться самоцелью в его образовании. Предпочтительнее было бы, чтобы информация о социальном опыте служила ориентиром для человека в выделении тех аспектов информации, осмысление которых не только доступно для него, но и осознавалось бы лично значимыми в самореализации и в социальных отношениях [2–4, 14].

Дело в том, что усвоение социальных знаний человеком сопрягается с эмоционально-чувственным отношением к соответствующей информации. Одно дело, если его отношение к усваиваемой информации позитивно. Тогда человек способен мобилизовать свой личный энергоресурс на осмысление воспринимаемой информации как лично значимой для себя. Другое дело, если отношение человека к воспринимаемой информации безразличное либо даже негативное. Тогда ее усвоение осложняется, например, необходимостью преодоления безразличия (негативов) в отношении к ней. Скорее всего, и осмысление соответствующей информации будет поверхностным. Отсюда понятно, что качество усвоенных человеком знаний о социальном опыте напрямую зависит от его отношения к той или иной информации, воспринимаемой из окружения [4, 7, 9].

Очевидно, что государство и общество должны бы быть заинтересованы в том, чтобы одним из признаков (качеств) усваиваемых людьми знаний было бы гармоничное сочетание их личной ценности для каждого человека и социальной значимости. Именно на таких знаниях человека может базироваться его социально значимая образованность. Обладая лично ценными и одновременно социально значимыми знаниями, человек становится способным к продуктивным отношениям и с собой, и с обществом. Именно такого рода знания правомерно характеризовать как социально значимый знаниевый энергоресурс человека. На его основе человек становится способным как к социально приемлемой самореализации, так и к продуктивному исполнению социальных ролей в профессиональной и (или) в общественной деятельности.

Ценность знаниевого энергоресурса человека значима не столько сама по себе, сколько умениями пользоваться им в отношениях с собой и (или) с окружением. Умения пользоваться знаниевым энергоресурсом в самореализации или в исполнении социальных ролей является предпосылкой полезности соответствующих знаний для человека. Ясно, что осознание человеком полезности тех или иных знаний усиливает ценность знаниевого энергоресурса для него. Более того, пользование человеком знаниевым энергоресурсом способствует зарождению и становлению умелости как целостности знаний, умений и навыков. Благодаря умелости знания человека обогащаются новыми аспектами, относящимися к владению процессуально-действенными средствами пользования знаниевым энергоресурсом в инновациях.

Фактически, знаниевый энергоресурс в единстве с умелостью становится основанием зарождения и становления ценностных ориентаций человека. Действительно, целостность знаний и умений позволяет человеку успешно осуществлять отношения с собой и (или) с представителями окружения. Накапливаясь, соответствующий опыт способствует осуществимости нетривиального переноса умений пользоваться знаниями на инновационные отношения с собой или с окружением. Другими словами, знания, умения и навыки перерастают (трансформируются) в умелость -целостное состояние личного энергоресурса, проявляющегося в компетентности самореализации (в частности, в здоровьесбережении) и (или) при исполнении человеком определенных социальных ролей. Опираясь на умелость, человек способен расширять и углублять свои возможности в отношениях с кем-то (чем-то). Соответствующие успехи обусловливают рост личной значимости свершившегося образования.

Успешное пользование знаниями, умениями и навыками в разнообразных отношениях с собой и с окружением обусловливает зарождение и становление ценностных ориентаций человека. Если в его отношениях с собой и с окружением доминируют социально значимые аспекты, то, скорее всего, соответствующие оттенки будут преобладать и в его ценностных ориентациях. Следовательно, социально значимые ценностные ориентации человека непосредственно обусловлены умелым пользованием усвоенными знаниями в отношениях с кем-то (чем-то) не во вред (лучше - на пользу) себе и окружению.

Общепризнано, что ценностные ориентации человека обусловливают развитие его личности. Тогда, очевидно, социально значимые ценностные ориентации способствуют развитию личностных качеств человека, признаваемых ценными не только для него самого, но и для общества. Обладая социально значимыми признаками, личность в состоянии активно участвовать в достижении прогрессивных устремлений государства и (или) общественных объединений, нацеленных на поддержку благих намерений людей. Становлению такой личности способствует образование человека, если оно целенаправлено на это. Следствием же такого образования человека может стать его социально ориентированная образованность (см. рисунок).

Представленный на рисунке образ социально значимой образованности может служить лишь примером того, каким видится ценный с позиции государства, общества и человека результат его образования. При этом следует подчеркнуть, что взаимосвязи между представленными элементами образа социально значимой образованности могут варьироваться в зависимости от многочисленных причин. Дело в том, что неоднозначность са-моструктурирования элементов образованности является следствием природоопределенной специфики каждого образующегося человека, своеобразно реагирующего на условия своего образования. Особенность же социально значимой образованности видится в устойчивой направленности обладающего ею человека на участие в реализации прогрессивных устремлений государства и общества. Такая образованность побуждает человека изнутри к самореализации, не противоречащей прогрессивным устремлениям своего социального окружения.

Владея социально значимой образованностью, человек может постоянно пользоваться ею в различных отношениях с собой и с представителями окружения. Тем самым, его образованность находится в возбужденном состоянии, следствием которого являются и ее возможные изменения. Дело в том, что в отношениях с собой и с окружением человек не только проявляет свою активность ради достижения каких-то целей. Он извлекает опыт, осуществляя те или иные отношения с собой или с окружением. Соответствующий опыт оставляет некий след в его внутреннем мире. Пользуясь социально значимой образованностью, человек способен вовлекаться в действия, направленные на осуществление прогрессивных устремлений государства и общества. Тем самым, он набирает опыт деятельности во взаимодействии с партнерами, который правомерно признать не только лично, но и социально ценным.

Опыт участия человека в реализации прогрессивных устремлений государства и общества определенно сказывается на изменениях его образованности. Пользуясь знаниями, умениями и навыками, опираясь при этом на социально значимые личностные признаки собственной образованности, человек, вольно или невольно, вглядывается в себя, в свой внутренний мир. Он, в частности, осуществляет самооценку собственного участия в реализации прогрессивных устремлений государства и общества. Соотнося ее с тенденциями, доминирующими в государстве или в обществе относительно перспектив прогрессивных устремлений, человек, обладающий социально значимой образованность, самоопределяется с возможностями своего участия в их реализации.

Следовательно, с одной стороны, социально значимая образованность человека способствует выявлению ценности его вклада в реализацию прогрессивных устремлений государства и общества. С другой стороны,

Социально значимая образованность человека

опираясь на опыт участия в реализации прогрессивных устремлений государства и общества, человек самоопределяется и относительно перспектив продолжения образования ради того, чтобы успешно участвовать в прогрессивно ориентированных отношениях с собой и с окружением. Фактически, с той и с другой сторон социально значимая образованность человека правомерно рассматривать как индикатор ценностного развития его личного энергоресурса. Опираясь на социально значимую образованность, человек способен активно участвовать в отношениях с собой и с окружением, способствуя, в частности, наращиванию личного энергоресурса.

В соответствующих отношениях человек по определению должен заботиться не только о достижении успехов в реализации прогрессивных устремлений государства и общества. Он обязан рачительно пользоваться развившимся личным энергоресурсом, заботиться о его пополнении. Признаками этого является здоровьесбережение и непрерывность образования. Здоровьесбережение способствует росту возможностей человека во внесение вклада в реализацию прогрессивных устремлений государства и общества [5, 15, 17, 18]. Непрерывное образование позволяет усиливать возможности человека в обновлении содержания его участия в социально значимых отношениях.

Таким образом, социально значимая образованность человека является важным индикатором развития личного его энергоресурса, ценного и для него самого, и для созидательных отношений с окружением. Она способствует активизации отношений человека с собой и с окружением, устремленных на достижение прогрессивных целей. Более того, благодаря социально значимой образованности человек способен гибко пользоваться развившимся личным энергоресурсом, рационально распределяя его по всем аспектам жизнедеятельности. Социально значимая образованность позволяет человеку оперативно наращивать свои запасы с тем, чтобы быть успешным в продолжение социально и лично ценных отношений с кем-то (чем-то) во благо себе и не во вред (лучше - на пользу) государству и обществу.

Тем самым, образ социально значимой образованности правомерно рассматривать как ориентировочную основу взаимодействия образующегося человека с собой и с партнерами.

Список литературы Социально значимая образованность как перспективная цель образования человека

- Амонашвили, Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса/Ш.А. Амонашвили. -Минск: Изд-во «Университетское», 1990. -560 с.

- Анцыферова, Л.И. Психология самоактуализирующейся личности в работах Абрагама Маслоу/Л.И. Анцыферова//Вопр. психол. -1973. -№ 4. -С. 173-180.

- Бенин, В.Л. Гуманизация межличностных отношений в контексте диалогичности культуры/В.Л. Бенин, Р.М. Фатыхова//Образование и наука. Изв. Урал. науч.-образоват. центра РАО. -1999. -№ 1. -С. 122-128.

- Бондаревская, Е.В. Смыслы и стратегии личностно ориентированного воспитания/Е.В. Бондаревская//Педагогика. -2001. -№ 1. -С. 17-24.

- Волкова, М.А. Здоровье студента как вид личного ресурса/М.А. Волкова//Педагогическое сопровождение развития человеческих ресурсов: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 26 окт. 2010 г./под ред. И.О. Котляровой, К.С. Бурова. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2011. -Ч. 2. -С. 29-35.

- Гершунский, Б.С. Гуманизация образования: необходимость новой парадигмы/Б.С. Гершунский//Магистр. -1991. -Июнь. -С. 10-18.

- Гурьянова, М.П. Жизненные ценности, социальные ориентиры, профессиональные планы сельской молодежи/М.П. Гурьянова, В.Т. Лисовский. -М.: Изд-во АСОПиР РФ, 2002. -106 с.

- Загвязинский, В.И. О стратегических ориентирах развития образования на современном этапе/В.И. Загвязинский//Образование и наука. Изв. Урал. науч.-образоват. центра РАО, 1999. -№ 1. -С. 34-36.

- Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования: учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования/Э.Ф. Зеер. -2-е изд., испр. и доп. -М.: Издат. центр «Академия», 2013. -416 с. -(Бакалавриат).

- Зимняя, И.А. Педагогическая психология: учеб. для вузов/И.А. Зимняя. -Изд. второе, доп., испр. и перераб. -М.: Издат. корпорация «Логос», 2000. -384 с.

- Котлярова, И.О. Проектирование образовательно-научного процесса в университете: моногр./И.О. Котлярова, Г.Н. Сериков, Ю.В. Тягунова. -Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2012. -230 с.

- Котлярова, И.О. Социальное партнерство субъектов образования, культуры, науки и бизнеса в самореализации человека/И.О. Котлярова, Г.Н. Сериков//Соц. педагогика в России. -2010. -№ 3. -С. 22-27.

- Роджерс, К. К науке о личности/К. Роджерс//История зарубежной психологии. Тексты. -М., 1986. -С. 201-230.

- Сериков, В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии/В.В. Сериков. -Волгоград: Перемена, 1994. -152 с.

- Сериков, Г.Н. Здоровьесбережение в гуманном образовании: моногр./Г.Н. Сериков, С.Г. Сериков. -Екатеринбург; Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 1999. -242 с.

- Сериков, Г.Н. Уточненное понятие «образованность человека»//Человекоориен¬тированное управление сбережением личных энергоресурсов участников образования: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 14 окт. 2014 г./под ред. И.О. Котляровой, К.С. Бурова. -Челябинск: Изд-во Цицеро, 2014. -С. 32-38.

- Сериков, Г.Н. Компетенция педагогов в содействии сбережению энергоресурсов здоровья студентов/Г.Н. Сериков, С.Г. Сериков//Сибир. пед. журнал. -2013. -№ 4. -С. 263-268.

- Сериков, С.Г. Здоровьесберегающее образование: Паритет здоровья и образованности учащихся: моногр./С.Г. Сериков. -Челябинск: ЧГНОЦ УрО РАО, 2002. -226 с.

- Сериков, Г.Н. Образование и развитие человека/Г.Н. Сериков. -М.: Мнемозина. -416 с.

- Тягунова, Ю.В. Разработка оценочных средств для аттестации выпускника вуза//Проблемы педагогической теории и практики: сб. науч. ст. -СПб.: Балтийская пед. акад., 2012. -С. 78-82.