Социальное проектирование: консолидирующие практики муниципальной власти и местных сообществ в преодолении социокультурных рисков

Автор: Юлия Сергеевна Маркова, Елена Борисовна Плотникова, Татьяна Владимировна Сирковская

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Локальные управленческие практики

Статья в выпуске: 3 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение: современное общество характеризуется нарастанием социокультурных рисков, особенно остро проявляющихся на уровне муниципальных образований. В связи с этим социокультурное проектирование, направленное на смягчение и устранение данных угроз, приобретает особую актуальность. Цель: разработать классификацию проектов, реализуемых в муниципальных образованиях и направленных на преодоление социокультурных рисков. Методы: в качестве методологической стратегии исследования выступает кейс-стади: проанализированы шесть муниципальных образований Пермского края с различными социально-экономическими характеристиками. Эмпирическая база исследования сформирована на основе экспертных интервью (N = 32) с представителями муниципальных органов власти, некоммерческих организаций и общественных объединений. Результаты: выделены типы проектов в зависимости от инициатора (носители проблемы, некоммерческие организации, муниципальные организации, органы власти, совместные инициативы), источника финансирования (муниципальный, региональный, федеральный бюджеты, гранты, пожертвования, собственные средства, софинансирование) и целевой аудитории (дети, молодежь, пожилые люди, этнические группы, социально уязвимые слои населения). Также предложена типология на основе предметной направленности проектов, включающая градоустройство, туризм, культурно-массовые мероприятия, креативные инициативы, сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое воспитание, спорт, здоровый образ жизни, превентивные действия, экологию, семью и детство. Выводы: подчеркивается значимость консолидирующих практик (диалог, софинансирование, межмуниципальное сотрудничество) для успешной реализации проектов. Ключевым фактором является взаимодействие между муниципалитетами, некоммерческими организациями и гражданами при координирующей роли органов власти.

Социокультурные риски, муниципальные образования, Пермский край, социальные проекты, проектная деятельность, классификация проектов, финансирование проектов, экспертный опрос

Короткий адрес: https://sciup.org/147251780

IDR: 147251780 | УДК: 316.4:352.75 | DOI: 10.17072/2218-9173-2025-3-566-585

Текст научной статьи Социальное проектирование: консолидирующие практики муниципальной власти и местных сообществ в преодолении социокультурных рисков

Эта работа © 2025 Марковой Ю. С., Плотниковой Е. Б., Сирковской Т. В. распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

This work © 2025 by Markova, Yu. S., Plotnikova, E. B. and Sirkovskaya, T. V. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit

Современное общество характеризуется динамичными изменениями, порождающими разнообразные социокультурные риски и требующими оперативного и эффективного реагирования. Турбулентное состояние общественного развития на современном этапе определяется как «общество всеобщих рисков» (Яницкий, 2018, с. 7). В этом контексте обращение к анализу муниципальных образований представляется особенно важным, поскольку данные территориальные сообщества испытывают на себе непосредственное влияние злободневных социальных проблем. Жизненные миры людей, населяющих муниципалитеты, соприкасаются с множественными средами рисков, что актуализирует потребность комплексного управления социокультурными угрозами. Поэтому социокультурное проектирование, смягчающее или устраняющее такие риски, становится все более востребованным. Данная статья посвящена разработке классификации проектов, направленных на преодоление социокультурных опасностей в муниципальных образованиях.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

В работах российских ученых «социокультурный риск» трактуется как особый социокультурный феномен, отражающий возможную опасность и последствия реализации угроз как для физического состояния природной среды, жизни и здоровья человека, так и для состояния социальных отношений, норм, ценностей и культуры сообщества в целом (Исаченко, 2024; Муха, 2024; Шестопал и Селезнева, 2018). Современные подходы к исследованию данного феномена акцентируют внимание на способах конструирования как самих рисков, так и механизмов их предупреждения (Алейников и Сунами, 2022; Бек, 2000; Гидденс, 1994; Мозговая, 2021; Яницкий, 2018; Ida et al., 2024; Imperiale et al., 2021; Marshall, 2020; Mashi, 2020).

В соответствии со структурной дифференциацией общества способы регулирования рисков могут охватывать макро- и микроуровни. Макроуровень включает деятельность социальных институтов – в частности, отмечается высокая значимость власти, бизнеса, образования, здравоохранения (Деха-нова и Холоденко, 2024). На микроуровне существенное значение в предупреждении социокультурных опасностей имеют механизмы саморегуляции и солидаризации жителей, их объединений и организаций как субъектов гражданского общества. Обзор научных работ показывает, что социальное участие является важнейшей предпосылкой социальных инноваций (Davies and Simon, 2012), повышает эффективность местных программ и муниципальных расходов (Tomal and Nalepka, 2020; Захарчук и Костюков, 2022), спо- собствует преодолению бедности и повышению благосостояния людей (Kelly and Daly, 2011), а также имеет другие позитивные эффекты. В российском обществе отмечается рост гражданской активности, однако сдерживающими его факторами выступают слабая ресурсная обеспеченность и недостаточная организованность (Пантин, 2019, с. 127).

Качество практик управления социокультурными угрозами во многом определяется характером взаимодействия жителей с представителями государственной власти, бизнесом, социальными институтами в целом, выстраиваемого на основе риск-коммуникации (Rickard, 2021) и взаимного доверия (Зубок, 2022; Agamagomedova and Gamidullaeva, 2025). В качестве важнейшего условия защиты от социокультурных рисков отмечается формирование сообществ, основанных на солидарности и взаимной поддержке (Jabareen and Carmon, 2010; Monteil et al., 2020).

В современной России широкое применение получила практика социального проектирования, позволяющая объединять усилия и ресурсы разнообразных социальных акторов в преодолении локальных рисков (Солдатова и Семушенкова, 2020; Прудников и Лекторова, 2019). Социальные проекты, такие как инициативное бюджетирование, самообложение граждан, конкурсы грантов промышленных предприятий, государственных и частных фондов призваны стимулировать гражданское участие, вовлекать жителей в решение локальных проблем, способствовать укреплению социального капитала и идентичности.

Методология исследования социального проектирования в настоящей работе опирается на социокультурный подход (Лапин, 2021), позволяющий выделить ключевые характеристики данной социальной практики. Прежде всего, социальные проекты базируются на ценностях, традициях и социокультурном опыте жителей территориальных социумов. В широком смысле социокультурное назначение социального проектирования лежит в сфере повышения качества жизни населения и конкурентного потенциала территорий. Логика социокультурного подхода позволяет также обосновать идею о двунаправленной связи взаимного развития социокультурной системы поселенческой общности и творческого потенциала жителей благодаря социальным проектам. Институционализация социального проектирования, включающая широкое информирование населения муниципалитетов о возможностях данной практики (Фертикова и Андреев, 2023), является важнейшим основанием эффективности проектов в сфере снижения рискогенности социальных процессов.

Активное развитие социального проектирования на современном этапе актуализирует потребность в обобщающем анализе типов социальных проектов и их роли в предупреждении социокультурных угроз, что пока слабо представлено в научной литературе. Отсюда целью настоящей статьи выступает разработка классификационной модели социальных проектов как технологии снижения рисков социокультурного развития муниципальных образований (на примере Пермского края).

В рамках эмпирического исследования была применена методология кейс-стади. Выборка осуществлялась целенаправленно, с акцентом на слу- чаи, представляющие наибольшую информационную ценность. Объектом исследования стали шесть муниципальных образований (МО) Пермского края: Ильинский муниципальный округ (№ 1), Чернушинский муниципальный округ (№ 2), Красновишерский муниципальный округ (№ 3), Соликамский муниципальный округ (№ 4), Добрянский муниципальный округ (№ 5) и Пермский муниципальный округ (№ 6).

При отборе муниципальных округов использовались два критерия. Во-первых, учитывался уровень социально-экономического развития территории. Были отобраны МО, демонстрирующие высокий (№ 4, 6), средний (№ 2, 5) и низкий, депрессивный (№ 1, 3) уровни развития. Классификация основывалась на Рейтинге городских округов и муниципальных районов Пермского края1. Во-вторых, принимался во внимание тип поселения: выбор пал на МО с преобладающим городским (№ 2–5) и сельским (№ 1 и 6) населением.

Первый этап исследования включал экспертный опрос, который был проведен во второй половине 2024 года. В качестве экспертов выступили представители органов местного самоуправления, руководители социально ориентированных некоммерческих организаций, молодежных и добровольческих объединений, занимающихся проектной деятельностью. Критериями отбора экспертов являлись: 1) занимаемая должность; 2) наличие опыта в области социального проектирования; 3) участие в принятии управленческих решений по реализации социальных проектов. Всего было проведено 32 интервью.

Методика экспертного опроса соответствовала классической схеме глубинного интервью, принятой в качественной социологии. Инструментом служил путеводитель, структурированный по двум тематическим блокам: 1) роль социальных проектов в развитии муниципального образования; 2) характеристика организации социальных проектов в муниципалитетах. Каждый блок содержал серию общих и детализирующих вопросов. Продолжительность интервью варьировалась от 40 минут до 2,5 часа. С согласия экспертов велась аудиозапись интервью с последующей транскрибацией. Далее в тексте приводятся цитаты из интервью, сопровождаемые ссылкой на номер муниципального образования и транскрипта интервью (МО№И№).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научная литература предлагает определение проекта как временного предприятия, направленного на создание уникального продукта, услуги или результата (Макарова и Балясников, 2020, с. 96). Ключевыми характеристиками проекта являются четко сформулированные цели и задачи, ограниченный во времени бюджет, уникальность и команда. Таким образом, проект должен иметь измеримые результаты, достижение которых может быть проверено, и определенные сроки начала и окончания, а также финансовые ограничения (Вицелярова, 2021, с. 49). Проект направлен на создание чего-то нового или улучшение существующего и реализуется группой людей, объединенных общей целью (Маршова и Кириченко, 2022, с. 65–66). Это дало возможность выработать более четкую и содержательную классификацию, учитывающую специфику акторов, вовлеченных в проектную деятельность по преодолению социокультурных рисков.

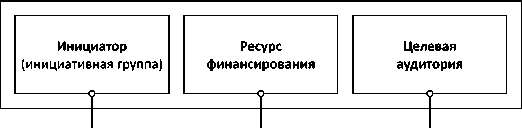

Анализ экспертных интервью с представителями различных сфер позволил выделить несколько типов проектов, классифицируемых по ключевым акторам, участвующим в их инициировании, финансировании и получении социального блага целевой аудиторией . Такой трехсторонний взгляд, «срез», проявляет сложные взаимосвязи между различными участниками и их ролями в формировании и осуществлении проектов (рис.).

Проекты, инициированные _________А_________ Носителями проблемы (благополучателями)

Проекты, финансируемые _______А_______

Из местного бюджета

Благополучатели

_______А_______

Дети, молодежь

Независимыми некоммерческими организациями

Из регионального или федерального бюджета

Пожилые люди

Муниципальными бюджетными учреждениями

За счет грантовой поддержки

Этнические и религиозные группы

Органами местного самоуправления

За счет пожертвований

Социально уязвимые слои населения

За счет собственных средств

Кооперативно, совместно

Софинансирование

Все население территории

Рис. Трехсоставная структура классификации проектов в категориях «инициатор – ресурс финансирования – целевая аудитория (благополучатели)» /

Fig. Three-component structure of project classification in the categories “initiator – funding resource – target audience (beneficiaries)”

Источник: составлено авторами.

В зависимости от инициатора можно говорить о следующих типах проектов, направленных на преодоление социокультурных рисков.

Первый тип проектов характеризуется инициативой, исходящей непосредственно от носителей проблемы . В данном случае в качестве двигателей изменений выступают жители муниципального образования, зачастую представленные лидерами мнений или инициативными группами. Эти проекты, как правило, отличаются высокой степенью вовлеченности населения, отражают реальные потребности сообщества и осуществляются на основе добровольных усилий. Эксперты подчеркивают, что подобные инициативы часто реализуются « по желанию », предполагают сбор « собственных денег » и объединяют « обычных людей, пенсионеров с какой-то своей позицией » (МО5И1), не обязательно связанных с формальными организациями, такими как территориальное общественное самоуправление (ТОС). Административные структуры со своей стороны признают, что отклонение подобных инициатив, даже при их « не совсем целесообразности » (МО5И2), затруднительно, поскольку они отражают волю населения.

Такие проекты обладают потенциалом для укрепления социальной сплоченности и развития гражданской активности: « Это просто инициативные граждане… создают команду свою. То есть они не организации » (МО6И2), однако могут столкнуться с ограничениями в масштабировании и устойчивости из-за отсутствия институциональной поддержки и профессионального менеджмента. Эксперты отметили, что нужно « больше проводить… социологических опросов, побольше спрашивать, что не хватает » (МО4И4). Ориентация на мнение граждан через социологические опросы является, с точки зрения экспертов, важным элементом в разработке проектов, отражающих реальные потребности населения.

Проекты второго типа инициируются некоммерческими организациями (НКО). Советы ветеранов, Добро.Центры и другие подобные организации предоставляют платформу для разработки и реализации проектов, направленных на решение конкретных социальных проблем. Информанты-эксперты акцентировали внимание на создании в школах и других образовательных учреждениях собственных объединений, например Добро.Центров, для участия в грантовых программах. В качестве ключевых проводников таких инициатив часто выступают и ТОСы, аккумулируя потребности населения и преобразуя их в проектные заявки.

НКО, благодаря своей специализации и опыту, способны разрабатывать более структурированные и эффективные проекты, привлекать финансирование из различных источников и обеспечивать профессиональную реализацию. Однако их деятельность может быть ограничена узкой направленностью и зависимостью от внешних источников финансирования.

Инициаторами проектов третьего типа выступают муниципальные бюджетные организации и учреждения. Эти проекты, как правило, связаны с решением внутренних задач учреждений: развитием музейного дела, организацией культурных мероприятий или модернизацией инфраструктуры. Участие учреждений культуры и детских школ искусств в «масштабных всероссийских проектах» (МО4И5) свидетельствует о стремлении к повышению качества предоставляемых услуг и привлечению дополнительных ресурсов. Однако такие проекты могут быть менее ориентированы на широкую общественность и в большей степени сосредоточены на потребностях самих учреждений.

Четвертый тип проектов инициируется органами местного самоуправления , которые координируют и руководят проектной деятельностью, объединяя различные группы и направляя их усилия на решение приоритетных социальных задач. В этом контексте государство играет ключевую роль в « формировании поддержки этих некоммерческих организаций », задавая « государственный вектор » (МО5И1) развития. Однако существует риск чрезмерной регламентации таких проектов и неполного учета ими мнения населения.

Пятый тип проектов является результатом совместно принятого решения . В данном случае инициатива возникает в ходе диалога между различными акторами: муниципалитетом, инициативными группами и населением. Такие проекты, как правило, отличаются высокой степенью согласованности и учета интересов всех сторон. Например, при осуществлении крупных городских проектов инициативная группа может договариваться с администрацией о совместном финансировании и реализации. Взаимодействие с различными организациями, такими как органы записи актов гражданского состояния, центры занятости, учреждения образования, спорта, культуры, НКО и ТОСы, позволяет реализовывать комплексные проекты, направленные на решение широкого спектра социальных проблем. Примером может служить совместное строительство детской площадки, когда « одна организация финансирует покупку качелей, а другая – качалок » ( МО5И3). Комплексный подход, сочетающий различные типы проектов и учитывающий интересы всех сторон, является наиболее эффективным способом преодоления социокультурных рисков и обеспечения устойчивого развития муниципального образования.

В зависимости от основного источника финансирования можно выделить следующие типы проектов:

-

1. Проекты, финансируемые из местного бюджета . Представляют собой основу для решения локальных проблем – « это конкурсы субсидий на финансовую поддержку » (МО5И2). Сюда же следует отнести муниципальные программы, в которые включены « деньги на мероприятия » (МО6И4). Как правило, ориентированы на удовлетворение потребностей жителей конкретного муниципального образования и реализуются под контролем органов местного самоуправления. Важной особенностью таких проектов является их тесная связь с бюджетным процессом, что хотя и накладывает определенные ограничения, однако гарантирует стабильность финансирования при условии соответствия приоритетам администрации территории. Вместе с тем, как отмечают эксперты, финансирование из местного бюджета часто сопряжено с необходимостью привлечения дополнительных средств, пусть и в небольшом объеме (порядка 10 %), что создает стимулы для поиска других источников финансирования и развития партнерских отношений.

-

2. Проекты, финансируемые из регионального или федерального бюджетов . Направлены на решение более масштабных проблем, затрагивающих интересы целых регионов или всей страны. Как правило, имеют более слож-

- ную структуру и требуют более тщательной подготовки, но и предоставляют возможность привлечь значительные ресурсы. Примером этого типа могут служить проекты, направленные на развитие туризма, поддержку молодежных инициатив или решение экологических проблем. Успешная реализация таких проектов часто требует координации усилий различных ведомств и организаций и активного взаимодействия с органами власти. Как отмечают эксперты, для решения некоторых социокультурных проблем необходима поддержка на уровне региона или федерации, поскольку местные ресурсы могут быть недостаточными. При этом важным фактором успеха является наличие опыта и экспертизы у организаций, претендующих на получение финансирования из регионального или федерального бюджета.

-

3. Проекты, финансируемые за счет грантов . Последние предоставляются различными фондами, как государственными, так и частными. Важная особенность грантового финансирования – его конкурсный характер, стимулирующий организации к разработке качественных и конкурентоспособных проектов. Участие в грантовых конкурсах требует от организаций не только наличия интересной идеи, но и умения грамотно ее представить, обосновать актуальность и социальную значимость проекта, а также разработать реалистичный план его реализации. Эксперты отмечают, что образовательные учреждения, библиотеки и музеи активно участвуют в грантовых конкурсах, но не всегда добиваются успеха, что свидетельствует о необходимости повышения квалификации специалистов, занимающихся проектной деятельностью, и развития системы поддержки организаций, участвующих в грантовых конкурсах.

-

4. Проекты, финансируемые за счет пожертвований (в том числе представителей бизнес-сферы). Играют важную роль в развитии гражданского общества и решении локальных проблем. Пожертвования могут поступать от разных источников, включая простых граждан, предпринимателей и крупные компании. Важной особенностью таких проектов является их ориентация на конкретные потребности местного сообщества и возможность оперативного реагирования на возникающие проблемы. Привлечение пожертвований требует от организаций умения выстраивать доверительные отношения с донорами, убеждать их в социальной значимости своих проектов и обеспечивать прозрачность использования средств. Эксперты отмечают, что привлечение пожертвований от граждан может быть сложным процессом, поскольку люди не всегда готовы отдавать собственные средства на решение общественных проблем. В то же время сотрудничество с бизнесом может быть взаимовыгодным, поскольку позволяет компаниям демонстрировать свою социальную ответственность и укреплять репутацию.

-

5. Проекты, финансируемые за счет собственных средств НКО и других инициаторов . Свидетельствуют о высокой степени самоорганизации и активности гражданского общества. Реализуются, как правило, небольшими организациями, которые не имеют доступа к другим источникам финансирования, но обладают достаточным энтузиазмом и ресурсами для решения локальных проблем. Финансирование за счет собственных средств позволяет организациям сохранять независимость и самостоятельно определять

-

6. Софинансируемые проекты. Софинансирование представляет собой комбинацию различных источников финансирования и является распространенной практикой в проектной деятельности. Софинансирование позволяет организациям привлекать дополнительные ресурсы и повышать устойчивость своих проектов. Варианты софинансирования различны: часть средств может быть предоставлена в виде субсидий, а часть – привлечена за счет пожертвований, собственных средств организации или волонтерского труда. Софинан-сирование стимулирует организации к поиску партнерских отношений и развитию сотрудничества с различными акторами.

приоритеты своей деятельности. Примером таких проектов могут служить мероприятия, проводимые советами ветеранов или другими общественными организациями.

В зависимости от категории благополучателей , то есть носителей проблемы, на решение которой направлен социальный проект, тоже можно выделить несколько типов проектов. Данный критерий оказывается одним из ключевых при проектировании и реализации подобных инициатив, определяя содержание, методы и ожидаемые результаты.

Во-первых, особое внимание уделяется проектам, ориентированным на детей и молодежь . Эксперты отмечают, что данная категория является приоритетной в силу своей уязвимости и важности для формирования будущего общества. При этом проекты часто направлены на вовлечение так называемой « неприколоченной » (МО6И3) молодежи, испытывающей недостаток в занятости и социальной интеграции. Встречаются проекты, задача которых – организация досуга (дискотеки, музыкальные вечера), а также создание для молодых людей пространств, стимулирующих их активность и самореализацию. Отдельное направление социального проектирования связано с профессиональной ориентацией и развитием трудовых навыков. Проект «Фабрика профессий», несмотря на финансовые трудности, демонстрирует стремление предоставить молодым людям возможность познакомиться с различными профессиями и приобрести практические навыки. Кроме того, следует выделить проекты, ориентированные на поддержку одаренных детей , в том числе через присуждение премий и организацию мероприятий, отмечающих их достижения. Наконец, важным направлением является развитие наставничества, когда опытные люди помогают молодым адаптироваться к жизни и профессии.

Во-вторых, наряду с молодежными инициативами значительную роль играют проекты для пожилых людей . Такие проекты часто ориентированы на поддержание социальной активности, самореализацию и улучшение качества жизни данной категории населения. В качестве примера можно привести проекты, целью которых является организация кружков по интересам, шахматных турниров, а также мероприятий, способствующих развитию мелкой моторики и восстановлению после инсультов и инфарктов.

В-третьих, отдельный блок составляют проекты, ориентированные на определенные этнические или религиозные группы. В данном контексте проекты направлены на укрепление идентичности, сохранение культурного наследия и содействие межкультурному диалогу. Эксперты отмечают, что в некоторых случаях этнические общности отличаются высокой степенью сплоченности, что облегчает реализацию проектов. Также проекты могут быть направлены на интеграцию приезжих семей, принадлежащих к другим культурам и религиям, в местное сообщество путем создания площадок для общения и взаимодействия.

В-четвертых, важное место занимают проекты, ориентированные на социально уязвимые слои населения , к которым относятся люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные и неполные семьи, лица, потерявшие работу или кормильца, а также дети, совершившие правонарушения. Задачи проектов для этой целевой аудитории – оказание социальной поддержки, обеспечение доступа к необходимым услугам, создание условий для социальной адаптации и реабилитации. В частности, эксперты упоминают проекты по профилактике детской преступности путем вовлечения детей в позитивные виды деятельности.

Наконец, существуют проекты, в которых целевой аудиторией выступает все население территориального (муниципального) образования . Такие проекты направлены на создание комфортной городской среды, организацию общегородских мероприятий и развитие социальной инфраструктуры. Эксперты отмечают, что подобные проекты пользуются большой популярностью и способствуют укреплению социальной сплоченности. Примером может служить « Парк культуры и отдыха » (МО6И3) – проект, призванный привлечь жителей всех возрастов и социальных групп. Проекты, связанные с улучшением имиджа и позиционированием работы местных властей, также можно отнести к социальному проектированию. Проект « Доверие » (МО2И1) демонстрирует стремление власти к укреплению связей с населением и формированию позитивного общественного мнения.

Анализ экспертных интервью позволил выделить еще одну типологию проектов по преодолению социокультурных рисков, основываясь на их предметной направленности и сфере реализации . Классификация охватывает широкий спектр инициатив, от направленных на улучшение физической среды и инфраструктуры до ориентированных на развитие человеческого капитала и укрепление социальных связей.

Первая категория объединяет проекты, связанные с градоустройством, созданием комфортной среды проживания и обустройством территорий . Основные инициативы градоустройства, по мнению экспертов, жители отмечают в необходимости « детских площадок» , «мест сбора мусора коммунальных отходов, освещения» (МО5И1). Важно отметить, что такие проекты часто реализуются в рамках государственных и муниципальных программ, что свидетельствует о признании значимости создания комфортных условий для жизни населения на всех уровнях власти.

Вторая выделенная категория включает проекты, ориентированные на развитие туризма и формирование позитивного имиджа территории. Цели подобных инициатив – привлечение туристов, продвижение местных брендов и создание уникальных туристических продуктов. Примеры включают развитие экскурсионных маршрутов, создание туристских объектов и организацию мероприятий, подчеркивающих историческое и культурное наследие территории. Успешная реализация таких проектов способствует экономическому развитию региона, повышает его привлекательность для инвесторов и создает новые рабочие места.

Третья категория охватывает культурно-массовые и развлекательные мероприятия (фестивали, концерты, праздники и т. д.), направленные на организацию досуга населения, развитие творческого потенциала и укрепление социальных связей. Эти проекты ориентированы на широкую аудиторию. Важным аспектом является вовлечение местных сообществ в подготовку и проведение этих мероприятий, что способствует формированию чувства сопричастности и гордости за свою территорию.

Четвертая категория представлена творческими и креативными инициативами , связанными с поддержкой и развитием талантов, созданием инновационных продуктов и формированием креативной среды. Эти проекты включают выставки, фестивали, конкурсы и мастер-классы, ориентированные на различные возрастные группы. Важным фактором здесь выступает поддержка молодых талантов и создание условий для их самореализации, что способствует формированию инновационной экономики и развитию креативных индустрий.

Пятая категория объединяет проекты, направленные на сохранение исторической памяти , что предполагает и увековечивание памяти о значимых исторических событиях и личностях, и воспитание патриотизма, и формирование уважительного отношения к прошлому. Примеры экспертов включают создание памятников, проведение исторических реконструкций, организацию выставок и публикацию книг. Важно отметить, что эти проекты способствуют укреплению национальной идентичности и формированию чувства гордости за свою историю.

Связанная с предыдущей категория охватывает проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание , формирование активной гражданской позиции и укрепление чувства патриотизма: « ...связанное с Великой Отечественной войной, поддержкой патриотизма » (МО6И2). Эти инициативы включают проведение уроков мужества, организацию военнопатриотических игр, поддержку ветеранов и участников боевых действий, а также оказание помощи семьям участников специальной военной операции. Следует подчеркнуть, что эти проекты способствуют формированию ответственных граждан, готовых к защите интересов своей страны: « ...отмечаем юбилеи Героев Советского Союза… в этом же проекте реализация патриотических мероприятий » (МО2И1). Традиционные мероприятия, например акция «Благоприятели» в День Победы, также относятся к социальному проектированию, вовлекая волонтеров в оказание помощи одиноким пожилым людям.

Шестая категория представлена спортивными проектами, направленными на популяризацию здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта, а также организацию активного досуга населения. Эти инициативы включают создание спортивных площадок, организацию соревнований и тренировок, а также поддержку спортивных клубов и секций. Важным аспектом является вовлечение различных возрастных групп в занятия спор- том, что способствует укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни.

В седьмую категорию входят проекты, пропагандирующие здоровый образ жизни, профилактику заболеваний и содействующие активному долголетию . Эти инициативы включают проведение информационных кампаний, организацию спортивных мероприятий, создание условий для занятий физической активностью и поддержку программ активного долголетия; также эти проекты способствуют улучшению здоровья населения, увеличению продолжительности и повышению качества жизни пожилых людей.

Восьмая категория – проекты, имеющие направленность превентивных действий, нацеленных на предотвращение негативных социальных явлений, таких как употребление алкоголя и наркотиков. Так, основная задача проекта «Территория БЕЗопасности» – создание безопасной городской среды, что способствует снижению уровня преступности.

Проекты экологической направленности , входящие в девятую категорию, ориентированы на решение экологических проблем и защиту животных. Приюты для животных проводят совместные акции с населением, в частности сбор корма, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных. Организация сбора вторсырья с помощью экомобиля способствует повышению экологической грамотности населения и снижению загрязнения окружающей среды. Зооволонтеры оказывают помощь в стерилизации и лечении животных, а также пристраивают их в новые семьи. Акция «Зеленая Россия» вовлекает школьников в уборку и благоустройство городских территорий, формируя у них экологическую культуру и ответственное отношение к окружающей среде.

Тематически связаны два последних типа проектов. Первый – в сфере семьи и детства – направлен на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Турниры поколений, посвященные Году семьи, укрепляют связь между поколениями и способствуют передаче традиций и ценностей. Установка досок семейных династий округа подчеркивает важность семьи и преемственности поколений. Семейные фестивали создают условия для совместного творчества и отдыха детей и родителей. Театральные постановки, в которых участвуют целые семьи, способствуют укреплению семейных связей и развитию творческих способностей. Второй тип – это социальные проекты для молодых семей и родителей , направленные на повышение родительской компетентности и создание благоприятных условий для воспитания детей.

Таким образом, все выделенные типы относятся к социальному проектированию как широкой категории, охватывающей различные инициативы, направленные на поддержку и развитие существующих социальных институтов и групп населения. Кроме того, рассмотрение проектов по преодолению социокультурных рисков выявило широкий спектр инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения, развитие человеческого капитала и укрепление социальных связей. Разнообразие проектов отражает комплексный характер социокультурных рисков и необходимость применения различных подходов для их преодоления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные данные свидетельствуют о многообразии консолидирующих практик в рамках муниципальных образований в отношении планирования, организации и реализации проектных инициатив. Эти практики включают диалог между различными заинтересованными сторонами, софи-нансирование проектов, межмуниципальное сотрудничество и использование ресурсных центров. Успешная реализация проектов по преодолению социокультурных рисков требует активного участия муниципалитетов, некоммерческих организаций, молодежных и добровольческих объединений, а также координации усилий на региональном и межрегиональном уровнях.

Взаимодействие между муниципалитетами, инициативными группами и администрациями является ключевым элементом проектной деятельности. Муниципалитет рассматривается как платформа для диалога, где различные заинтересованные стороны могут обсуждать потребности и совместно разрабатывать решения. Важно отметить, что такое взаимодействие не ограничивается только административными структурами, но включает и активное участие гражданских инициатив. Участие разных социальных групп в муниципальных проектах способствует обмену культурными ценностями, расширению кругозора и формированию новых партнерств, что, в свою очередь, повышает престиж муниципального образования и привлекает внимание к его социокультурным проблемам.

Софинансирование выступает важным механизмом кооперации. Практика софинансирования, когда организации привлекают собственные средства (включая волонтерский труд) в дополнение к субсидиям, стимулирует чувство сопричастности и ответственности за реализацию проектов, что также способствует более эффективному использованию ресурсов и повышает устойчивость проектов.