Социальные и символические проекции погребального обряда в протобактрийском культурном контексте

Автор: Ионесов В.И.

Рубрика: Культурология и искусствоведение

Статья в выпуске: 3 (102) т.27, 2025 года.

Бесплатный доступ

Как нет дерева без корней, так и нет культуры без символических и ритуальных манифестаций. Ни одна культура не обходится без символов и ритуалов. Ритуал удерживает в себе самые фундаментальные ответы на вызовы меняющегося культуры, особенно когда речь идёт о пограничных ситуациях – встрече жизни и смерти, что наиболее ярко отображено в погребальном обряде. В социальных константах ритуала содержатся незыблемые ценности культуры, которые делают различимыми жизнь и смерть, добро и зло, порядок и хаос. Сила ритуала в его выраженной символической природе. Культуре удаётся укрощать конфликты и преодолевать самые драматичные переходы именно благодаря способности ритуала осуществлять символические трансформации и сдвиги. Древние погребения как объект исторического познания представляют исключительный интерес для культурологических изысканий. Их историческая значимость обусловлена сохранением в них целого комплекса вещей (археологических артефактов), потенциально наделенных конкретным ритуальным смыслом и в силу чего способных отразить в той или иной мере различные стороны материальной и духовной культуры древнего общества. Исследуя погребения, археолог имеет дело с вещественными остатками прошлого, представленными тремя основными компонентами – погребальным сооружением, останками погребенного, погребальным инвентарем. Как правило, все эти составляющие даны исследователю с известной долей отклонения от своей первоначальной структуры (в результате разрушения, ограбления, выветривания и пр.). Реконструкция структуры погребения (тип погребального сооружения, поза и положение костяка, ориентировка, местонахождение погребального инвентаря и пр.) есть первая наиважнейшая предпосылка всего дальнейшего археологического анализа. Настоящая статья является попыткой показать погребальный обряд как культурную реальность и способ ритуализации социальной драмы через некоторые археологические проекции протобактрийской цивилизации.

Культура жизни и смерти, погребальный обряд, сапаллинская культура, погребение, ритуал, символическая трансформация, ритуальные действия

Короткий адрес: https://sciup.org/148331154

IDR: 148331154 | УДК: 168.522 | DOI: 10.37313/2413-9645-2025-27-102-112-123

Текст научной статьи Социальные и символические проекции погребального обряда в протобактрийском культурном контексте

EDN: HHQBWG

Введение. Обращение к ритуалу в дискурсе культурологического знания весьма значимо потому, что процесс ритуализации социальной драмы высвечивает своего рода «реперные точки» меняющейся культуры. Это позволяет лучше понять, как культура посредством ритуально-символического моделирования справляется с испытаниями перехода и спасается от утраты лица. Потребность в ритуальных практиках возникает в пограничных ситуациях, когда культура переживает эпохальные переломы, переклассификацию ценностей, смену мировоззренческих парадигм. Символическое маркирование культуры есть способ сверки и идентификации сущностных значений того, что предполагается изменить. Особенно это становится необходимым в ситуации утраты (смерти), когда требуется восполнить нечто важное, выпадающее из культуры. Ритуальный процесс – это почти всегда культурная кодификация или средство примирения, исчезающего и привнесённого, внутреннего и внешнего, тайного и явного, священного и мирского в культуре. Мифосимволические практики обеспечивают переходную культуру необходимым инструментариям для конструирования нового жизненного пространства, что позволяет также рассматривать ритуальный процесс как особую стратегию выживания социума.

Благодаря исследованиям А. ван Геннепа, М. Элиаде, В. Тернера, К. Леви-Стросса, В. Я. Проппа, В. Н. Топорова, Л. Бинфорда, К. Ренфрю, М. Глукмана, Б. Капферера, Г. Тромпфа, Р. Шехнера, Р. Жи- рара и др., наука о культуре располагает обширными сведениями по характеру и формам социального функционирования ритуально-символических систем в меняющемся обществе, в том числе церемониальных практик, связанных со смертью человека. Однако комплексные культурологические исследования по интерпретации природы и функции погребального обряда в свете археологических артефактов все еще недостаточны представлены в современной науке. Хотя именно археология имеет уникальную возможность проникнуть в сакральный мир символов и ритуалов через материальные проекции культуры жизни и смерти. Ведь в погребальных комплексах, в их предметных атрибуциях часто можно проследить весь путь ритуально-символической трансформации представлений людей о жизни и смерти – от первоначального замысла (идеи) до фактической регистрации и материализации перехода человека в «мир иной».

Методы исследования. Реконструировать обряд еще не значит показать его историческое и культурное содержание. «Закон нельзя раскрыть при помощи даже самого скрупулезного перечня признаков, черт данного явления, поскольку подобное описание неизбежно смешивает важное и неважное, случайное и необходимое» [Барг М.А., с. 85]. Здесь нельзя обойтись без выяснения специфики погребального обряда как такового. Необходимость такого подхода вызвана основополагающим методологическим требованием: прежде чем приступить к историко-культурологическому исследованию предмета, надо сначала знать, что такое данный предмет, какова его сущность, в чём состоят его смысловые проекции. Если эмпирический (источниковедческий) уровень познания построен преимущественно на формальном анализе и описательных процедурах, то теоретический (интерпретационный) уровень основан на культурологическом осмыслении и социальной реконструкции. Однако именно культурологический подход применительно к изучению ритуальных практик древних обществ всё еще слабо распространён в современной археологии. В свою очередь и культурологические разработки весьма фрагментарно используют предметный мир и артефакты археологии. Между тем культурно-генетический анализ погребального обряда как специфической модели символических трансформаций представляется весьма полезным для понимания того, что скрывается в церемониальных практиках перевода умершего в «иной мир».

История вопроса. В последние десятилетия идет интенсивный поиск различных междисциплинарных методов исследования древних погребений, позволяющих предельно полно и обоснованно охватить совокупность археологических признаков и построить на их основе когнитивную модель погребального обряда [Аванесова Н.; Алёкшин В. 1981, 1986; Антонова Е., Раевский Д.; Аскаров, А.; Ионесов В., 2019, 2023; Каменецкий И.; Лебедев Г.; Леонова Н., Смирнов Ю.; Массон В., 1976; Погребальный обряд; Прокопьева А., Яковлева К.; Проценко А.; Смирнов Ю; Смерть как феномен; Шеркова Т.; Archaeological perspectives; Aspöck E., Klevnäs A., Müller-Scheeßel N.; Ionesov V., 1999, 2002]. Исследования показали, что погребальный обряд содержит в себе весьма разнообразную информацию о древнем обществе. Так, В.А. Алекшин выделяет шесть информационных блоков погребального обряда, которые можно осветить при условии, если проведен всесторонний анализ артефактов [Алёкшин В., 1981]. Вызывает особый интерес предложенная в своё время Н.Б. Леоновой и Ю.Л. Смирновым (1977) модель трехступенчатого вычленения, связанного со смертью человека в структуре суперсистемы определенной культуры [Леонова Н.Б., Смирнов Ю.А., 1977]. Одним из первых обратил внимание на проблему социальной реконструкции в археологии известный археолог В.М. Массон [Массон В., 1976, 1989, c. 21]. Это касается прежде всего такого исключительно информативного источника культурологической реконструкции, как погребальный обряд, философская сущность которого и его регламентирующие функции в социальной системе древнего общества разработаны в научной литературе явно недостаточно, хотя нельзя не признать, что историографические предпосылки и корпус источников для культурологической разработки данной проблематики весьма обширны, причём как в отечественной, так и зарубежной науке [Аванесова Н.; Алёкшин В. 1981, 1986; Аскаров, А.; Генинг В., Борзунов В.; Ионесов В.,2019, 2023; Лебедев Г.; Леонова Н., Смирнов Ю.; Массон В., 1976; 24-26; 3038; Binford L.; Pearce J., Weekes J.; Renfrew C.; Schechner R.].

Результаты исследования. Фактом или регистрацией смерти человека запускается процесс актуализации различных переходов или вычленений в культурной системе социума. Основываясь на предложенной Н.Б. Леоновой и Ю.Л. Смирновым модели трёхступенчатого вычленения, вызванного смертью человека, можно структурировать порядок и последовательность этих трансформаций в дискурсе культурологического знания. Первое вычленение соотносится с моментом физической смерти индивида (физическое вычленение), второе – с изменением отношения к умершему со стороны живых (духовное вычленение), третье – с фактом совершения самого погребения [Леонова Н.Б., Смирнов Ю.А., с. 17-18]. Физическое вычленение (ФВ) – есть выбытие индивида из общества. Посколь- ку общество есть продукт взаимодействия людей и переплетено густой сетью материально -производственных отношений, то умерший индивид соответственно выбывает из системы общественного производства (культуры). Следовательно, это вычленение происходит на уровне общеэкономических или общекультурных отношений. Духовное вычленение (ДВ) есть сам факт осознания смерти человека. Оно предполагает психические переживания, страх, представления людей о переводе умершего в «потусторонний мир». Это вычленение происходит на уровне преимущественно идеологических и нормативно-ценностных отношений людей. Ритуально-символическое вычленение как бы концентрирует первые два и представляет собой «официальную» и окончательную «регистрацию» выбытия индивидуума из общества, его церемониальную мемориализацию. На уровне этого вычленения происходит предметно-ритуальное преломление осознанного бытия, где само погребение обретает символический статус монумента на границе двух миров.

Так, смерть жреца есть прекращение его физической жизни, а следовательно, означает выбытие его из социально-производственной сферы, то есть системы жизнедеятельности культуры. Эта смерть будет расцениваться соплеменниками жреца исходя прежде всего из его роли и значимости для общества, т. е. от его прижизненного социального вклада в общину. Только этот вклад в конечном счете предопределит меру затраченного труда на совершение его погребения, в котором, как правило, реализуется принцип, от экономических и социальных возможностей в земной жизни к адекватным потребностям в потусторонней. Вместе с тем, нельзя не учитывать, что на первых порах социальная дифференциация не обязательно влекла за собой имущественные различия [Хазанов А.М., с. 158]. Более того, в некоторых первобытных обществах «настоящие вожди всегда умирали бедными» [Аверкиева Ю.П., с. 128]. Однако по мере углубления социальной стратификации фактор общественного детерминизма все сильнее подчинял себе погребальный обряд на всех вышеуказанных уровнях. При доминировании половозрастной тенденции в развитии общества смерть мужчины, женщины, ребенка допускает только такое духовное вычленение, которое соответствует роли и месту, занимаемому ими в системе экономических отношений. Ещё не включенные в систему хозяйственно-производственных отношений малолетние дети, обычно, выпадают из устоявшегося церемониала погребения. Особенно это характерно для эгалитарного первобытного общества. С возникновением раннеклассовых отношений статус зажиточного индивидуума существенно возрастает, за счет повышения экономической роли последнего в системе общественного производства и управления. Постепенно этот статус становится наследственным. И поэтому уже за всеми членами его семьи, в том числе и за малолетними, в той или иной мере закрепляются привилегированные статусы и соответствующие им социальные права. Археологическую иллюстрацию подобной ситуации демонстрируют погребальные комплексы доурбанистической (сапаллинской/ протобактрийской) культуры эпохи заката первобытности (поздний бронзовый век, вторая половина II тыс. до н.э., южный Узбекистан). Если на ранних этапах сапаллинской культуры погребения детей совершались без устойчивого соблюдения ритуальных правил, то позднее, с развитием социально-ранжированных отношений, все чаще детей хоронят почти с теми же почестями, что и взрослых - с разнообразным инвентарем, с жертвоприношениями животных, с ритуальным возжиганием огня и престижно-статусными имитативными атрибутами [Ионесов В.И., 2019, 2023]. Разумеется, необходимо брать во внимание исторический контекст, этно-религиозные, культурно-территориальные и прочие особенности, которые в каждом конкретном случае специфицируют и неизбежно модифицируют содержание первых двух вычленений на уровне их предметно-ритуального преломления.

В ритуальном процессе следует различать и учитывать различные поведенческие, предметные и символические сопряжённости. Каждый ритуал объединяет в себе серию последовательных символических действий, которые в свою очередь связанны с соответствующими идеологическими установками и вещественными атрибутами. Как замечает А.Ф. Лосев, «все, что используется в обществе, всегда определенным образом ориентировано на социальные отношения» [Лосев А.Ф., с. 193]. Семи-осфера предметного мира определяет структурный порядок и драматургию ритуальных действий. Важно иметь в виду три стороны ритуальной формализации: 1. предметную (вещь, сопровождающий инвентарь, символические атрибуты); 2. процессуальную (жест, шествие, магические действия, жертвоприношения и т. п.) и - 3. вербально-коммуникативную (слово, молитва, заклинания и т. п.).

Сложность изучения погребального обряда и состоит в том, что он не имеет своего реального предмета отражения, он отражает уже вторичные, порою вымышленные, иррациональные представления людей. Материальный субстрат культуры сам непосредственно не формирует погребальные обряды, символические действия, объекты поклонения. Они развиваются на собственном «мыслительном материале», т.е. на почве религиозно-мистических воззрений общества [Капустин Н.С., с. 204].

Здесь уместно выделить две сущностные стороны обряда – реальную и иллюзорную/мистическую . Реальная отражает хозяйственно-производственные возможности общества, его экономический, социальный, культурный потенциал, т. е. меру познанного, «завоеванного» у природы. Напротив, иллюзорная показывает меру социально-экономической ограниченности, зависимости, сферу «нераспознанного», «невозможного», т. е. то, что нельзя сделать, добиться без обращения к ритуалу. Погребальный обряд выступает как средство передачи насущных потребностей, «запросов» общины в «потусторонний мир». Здесь ритуал выступает как посредник между возможным и невозможным, реальным и иллюзорным, рациональным и иррациональным, миром живых и миром мёртвых. Все эти символические проекции образуют в ритуальном процессе одно неразрывное единство. Вместе с тем каждая из сторон ритуальной практики отвечает за свое поле воздействия, имеет конкретные социальные детерминанты и адресаты. Так, затраты труда на погребение, сопровождающий инвентарь, жертвоприношения, поминальная трапеза пр. входят в сферу материальных возможностей общества. Чем выше экономические возможности индивидуума, семьи, рода, тем выше их потребности, тем больше «запросов» (посредством ритуальных действий) они ниспосылают в «мир иной», и тем содержательнее, информативнее сам погребальный обряд (достаточно сравнить погребение жреца и рядового общинника). При этом конкретный символический «запрос» имеет своего адресата, свой конкретный социальный «возбудитель». Поэтому, определив его содержание, расшифровав его код, мы можем выявить, зафиксировать и рассчитать его «земную» подоплёку, проследить, куда ведут его корни. Конкретный «запрос» как бы провоцирует конкретный ритуальный акт. Если мы распознаем круг социальных запросов, предметно сконструированных в погребальном ритуале, то от этих запросов логично перейти к историческим контекстам, их породивших. Представляется, что сплетение в тугой узел противоречий преимущественно в сфере социально-имущественных отношений чаще всего служит наиболее веской причиной, заставляющих людей обращаться к ритуалу. В этом случае с помощью ритуала заполняются неизбежно образующиеся в жизни социума трещины, дыры и пустоты. Под этим углом зрения вполне уместно видеть в погребальном обряде и оригинальный способ разрешения социальных коллизий, в том числе тех, которые вызваны смертью человека.

Если представить ритуальную практику в форме погребального обряда как вытянутую во времени церемонию, то она может выглядеть примерно так: ритуальные действия в момент смерти человека (РД 1), ритуальные действия после выноса тела и до его погребения (РД 2), ритуальные действия в момент погребения (РД 3),ритуал погребения (РД 4), ритуальные действия после погребения (РД 5 ) [Ionesov V.I., 2022, pp. 42-48]. К сожалению, археолог в состоянии достаточно полно использовать артефакты лишь РД 4 (само погребение, надмогильное сооружение) и частично РД 3 и РД 5 (следы поминальной трапезы, постпогребальное жертвоприношение и др.). Хотя само погребение является стержнем всего погребального обряда, оно не есть его конечный пункт, ибо ритуальные действия продолжают совершаться и после того, как умерший погребен. Погребение самая информативная часть (пункт) ритуальной практики и потому важно предельно полно изучить все его составляющие. В своей церемониальной протяжённости погребальный обряд позиционируется как некая целенаправленная траектория движения, исходящее от осознания факта смерти человека, идущее к его погребению и поминовению. Эта траекторию можно схематично изобразить в виде дискретного цикла погребального церемониала, не забывая о том, что символическая практика может выражаться и другими всевозможными артикуляциями. Так, в частности, весьма любопытно и полезно проследить символические преломления, происходящие в культурном процессе после РД 5. Свершившийся факт погребения человека и заупокойной по нему трапезы есть не только логический конец погребального обряда, но и качественное начало для нового движения в культурном пространстве диалога живых и мёртвых (предков). Ведь память об умершем не есть пассивное принятие факта смерти, скорее, это деятельностная парадигма, мотивирующая людей совершать различных мемориальные церемониалы в его честь на длительном промежутке времени. Жизнь мирян до смерти близкого человека и после его ухода – две сильно отличающиеся, хотя иногда и трудно уловимые, социальные протяжённости.

Воплощенная в погребении цель отправить покойника в «потусторонний мир» становится предпосылкой для своего обратного движения от погребения к реальной жизни. Смерть человека создаёт так называемую систему взаимообмена между «живыми и мёртвыми». Внутри этого символического пространства рождаются такие сакрально-идеологические явления, как культ предков, обряды жерт- воприношения и поминовение усопших, вера в магическое участие предков в жизни мирян и др. Как отмечает В.Б. Иорданский, «после погребения связь с умершими и его сородичами не обрывалась, напротив, тщательно поддерживалась. Видя в душах прародителей защитников и покровителей, община в то же время была убеждена, что их действенность зависит от того, какое внимание они получают с ее стороны. Между общиной и предками сохранялись максимально тесные отношения своеобразного обмена: в одну сторону шли жертвоприношения и благодарственные восхваления, в другую – помощь в трудную, кризисную минуту» [Иорданский В.Б., с. 180]. Все это не в последнюю очередь влияло на развитие погребальной практики первобытного общества и от нее проникало в структуру не только религиозного сознания, но и общественного бытия, иногда радикально меняя жизненный уклад культуры.

Рассмотрение погребального обряда в виде шестиступенчатого цикла ритуальных действий от момента смерти человека до его посмертной символической персонификации (справление по нему поминок и иных меморативных актов) наглядно иллюстрируется археологическими материалами памятников Джаркутан и Бустон VI [1; 6; 33-34]. Документальным подтверждением наличия данного погребального цикла ритуальной трансмиссии в сапаллинской культуре следует признать отмеченное Н.А. Аванесовой в погребальном комплексе Бустона VI «возведение специальных сакральных площадок не погребального назначения, где совершались обрядовые действия, церемонии литургического характера, предписанные традицией, как в момент погребения, так и с истечением времени похорон» [Аванесова Н.А., c. 511]. Некрополь Бустон VI выделяется обилием сложнейших погребальных культов: «Они демонстрируют разнообразие, как в способах захоронения, так и культовых действиях, связанных с ними, и свидетельствуют, таким образом, что мир идеологических представлений бустонцев был достаточно сложен» [Аванесова Н.А., c. 526]. Неординарный характер памятника, в сравнении с синхронными могильниками, определяется его системно организованной планигра-фической структурой. Как установила Н.А. Аванесова, некрополь являлся не только местом для захоронения, но и одновременно церемониальным центром – «святилищем» для отправления культовых церемоний и ритуальных действий [Аванесова Н., c. 6]. По сумме своих атрибутивно-вещественных характеристик Н.А. Аванесова классифицирует памятник Бустон VI как культово-погребальный комплекс – храмовый церемониальный центр открытого типа в Северной Бактрии [Аванесова Н.А., c. 511]. Об этом свидетельствует слаженно организованная ритуально-пространственная структура некрополя, служившая сценической площадкой для символической драматургии религиознообрядовых культов и погребальной практики [Аванесова Н.А., c. 21].

Заметное место в погребальном обряде сапаллинской культуры занимали кенотафы (др.-греч. κενοτάφιον, от κενός – пустой и τάφος – могила ) – захоронения, в которых отсутствуют останки людей и инвентарь или так называемые фиктивные погребения без останков человека, но с инвентарем, а также погребения с «благодарственными» или искупительными человеческими жертвоприношениями (части тела умершего разрублены по костям) [Аванесова Н.А., c. 16; 10-11]. Практика имитационного воздействия на «потусторонний мир», объективно вытекая из социальной драматургии переходной культуры, обретала глубокое сакрально-идеологическое содержание в погребальном обряде, особенно в ритуале кенотафных захоронений (рис.1) [Ionesov V.I, 1999, 2002].

В ритуальной практике кенотафов реализуется двойная символизация утраты индивидуума, вызванная: а) смертью человека («первичная потеря») и б) «смертью» тела («вторичная потеря»). Судя по ритуальной полистилистике и социальному ранжированию кенотафов сапаллинской культуры, их появление вряд ли сводилось к какой-либо одной исходящей установке. В культурном процессе «каждый символ выражает много тем, а каждая тема выражается многими символами» [Тернер В., с. 40], и потому подоплёка для обращения к ритуальным практикам кенотафов могла быть самой разной в зависимости от конкретного драматического события, места и причины смерти, социального статуса, этнической принадлежности умершего и пр. Человек поздней первобытности конструировал символико-ритуальными средствами модель «потустороннего бытия» для своего умершего сородича во многом исходя из анимистического восприятия окружающего мира, веры в магическую силу души, в её посмертное существование. Могила – это дом, погреб, обитель, пристанище для последнего упокоения души [Пропп В.Я., с. 160, 174).

Рис.1. Синдром двойной символизации в обряде кенотафных захоронений (Double symbolism syndrome in the cenotaph burial ritual)

По мнению В.Я. Проппа, судьба души в значительной мере зависит «от социального положения умершего». Души убитых в бою воинов и вождей отправляют в «небесный мир» для вечной жизни иначе, чем души умерших естественной смертью [Пропп В.Я., с. 101]. В этнографии известны многочисленные примеры, когда души умерших, тела которых остались непогребенными считались носителями злых и пагубных сил [Иорданский В.Б., с. 289] («Социальная дифференциация и вырастающий на ее основе культ вождей и выдающихся лиц делают образ духа умершего объектом почитания» [Токарев С.А., с. 192]). Связь кенотафов с развитием культа героев обнаруживается и у ахейских греков, которые в честь своих выдающихся соплеменников, не вернувшихся с троянской войны, и в память о них сооружали «холм гробовой», где душа умершего воина должна обрести заслуженное успокоение [Гомер, 287; 584].

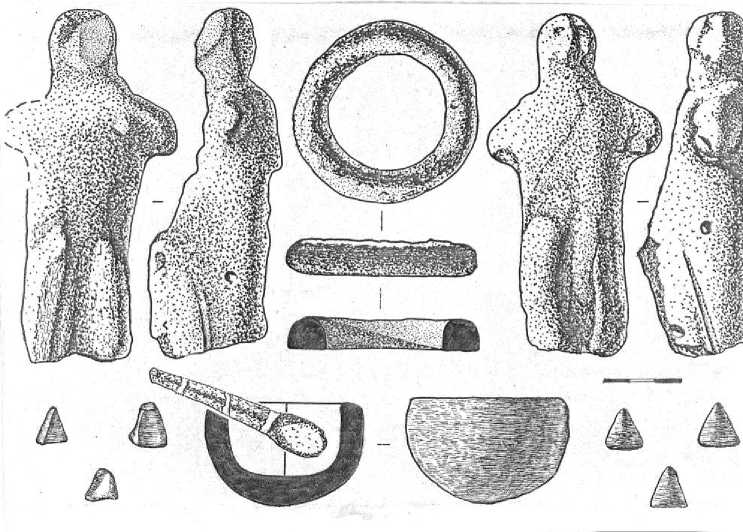

Как уже было отмечено, погребальный обряд не сводится лишь к его материализованной в погребении части (собственно археологическому источнику), а состоит из цикла различных ритуальных актов, условно обозначенных как РД 1, РД 2, РД 3, РД 4, РД 5. Археологические материалы, представленные в погребении (РД 3), почти никогда не охватывают весь цикл погребального обряда. В той или иной мере можно определить и распознать лишь некоторые ритуальные акты, предшествующие моменту предания тела умершего земле или свершившиеся уже после завершения похорон (следы возжиганий, поминальная тризна и пр.). Погребальный обряд сапаллинской культуры, в силу его всесторонней изученности, позволяет реконструировать некоторые важные эпизоды в предложенной выше церемониальной последовательности (рис. 2: две фигурки человека, круглый алтарь и ритуальные аксессуары символически воспроизводят церемонию (возможно, совершаемой в храме огня на Джаркутане) посмертного приготовления умершего к переходу в потусторонний мир (протобак-трийская цивилизация, конец II тыс. до н. э., Южный Узбекистан).

Первые два действия погребального цикла (РД 1-2) в археологических материалах почти не отражены. После смерти человека при выборе места для его захоронения сапаллитепинцы, судя по всему, руководствовались глубокой верой в магическую силу предков, способных отгородить их от вредоносных напастей. Возможно, этим объясняется то обстоятельство, что почти все захоронения на начальных этапах сапаллинской культуры (Сапаллитепа, Джаркутан 1) произведены внутри жилых домов, под стенами или под полами. Причем сородичи умершего старались разместить его тело, как правило, на пороге, под дверными проемами комнат. Известно, что порог в мифологических представлениях многих народов ассоциировался с пристанищем духов предков. Умершие мыслятся не ушедшими, а живущими в доме, у очага, под порогом здравствующих, считаются хранителями благополучия семьи, помощниками, указывающими дорогу в «царство мертвых» [Лавонен Н.А.; Пропп В.Я., с. 77]. Позднее на создаются обособленные некрополи (Джаркутан 3-7; Бустон 3, 5-6), для которых подбираются наиболее высокие площадки с привлекательным видом.

Рис. 2 . Ритуальный глиняный набор из кенотафа №12 (могильник Джаркутан- 4Б) (Ritual clay set from cenotaph No. 12 (burial ground Dzharkutan-4B)

К обрядовым действиям до момента погребения (РД 1-2) следует отнести и ритуал обряжения умершего. В сапаллитепинских могилах часто встречается на скелетах всевозможные поделки – бусы, бляшки, пуговицы, подвески, браслеты, шпильки. Их расположение соответствует современному их применению – бусы, подвески, бисер, пуговицы – на груди, браслеты – на руках, серьги – в ушах, шпилька – в волосах, бляшки – на поясе. В ряде случаев сохранились высохший кожный покров, истлевшие остатки волос, одежды, обуви. Есть основания полагать, что покойного обряжали в посмертный шелковый костюм, подпоясанный матерчатым ремнем, на ноги надевали мягкую кожаную обувь (тапочки). Женщин к тому же украшали роскошной бижутерией, в руки вставляли бронзовые зеркала. В некоторых погребениях находились деревянные гребни, что позволяет предположить о существовании ритуала расчесывания волос умершего перед его погребением.

Остатки пищи, имеющиеся почти во всех могилах, свидетельствуют о том, что сразу же после смерти человека начиналось приготовление различных блюд, предназначенных для умершего в качестве заупокойной пищи. В нее входили пшеничная и мучная каши, жидкая похлебка, мясной бульон, ритуальные опьяняющие напитки (типы бузы), выдержанных из отрубей пшеницы, косточек джиды и зерен винограда [Аскаров А.А, с. 151].

Добавим к этому и ритуал заклания барана после смерти человека, отдельные части животного или всю тушу приносили в могилу умершего в качестве жертвоприношения. В двух случаях погребению человека предшествовало изготовление гробов.

В поздний период существования сапаллинской культуры перед тем, как совершить погребение, сородичи умершего наряду с другими церемониями в ряде случаев изготовляли специальные ритуальные цилиндроконические глиняные сосуды с крышкой, так называемые астоданы, высушенные на солнце и покрытые красной краской. Примечательно, что такие сосуды предназначались исключительно для кенотафных захоронений. Возможно, они служили символической моделью миниатюрной погребальной «юрты», в которой нашла бы свое последнее пристанище душа покойника. Ритуалу обряжения подвергаются не только усопшие, но и заменяющие их в кенотафах деревянные и матерчатые куклы. В ряде кенотафных захоронений в местах имитированного трупа найдены брон- зовые украшения и прочие поделки.

Сопровождающий умерших инвентарь кузалинского и молалинско-бустонского периодов сапал-линской культуры позволяет говорить о том, что до момента погребения ключевое значение придавалось ритуальным действиям, связанным с жертвоприношением животных, изготовлением глиняных «волшебных» предметов и производством мелкой (обычно кованной) бронзовой вотивной атри- бутики. Итак, можно указать на следующие моменты начальных стадий погребального цикла: 1) изготовление бронзовой вотивной атрибутики в виде имитированных копий орудий труда и оружия; 2) изготовление ритуально-культовых глиняных сосудов, предназначенных для некоторых кенотафных захоронений; 3) изготовление посмертной куклы и ее обряжение в парадное платье или костюм с бронзовыми и каменными украшениями и предметами туалета в случае отсутствия трупа; 4) предварительное очищение (в исключительных ситуациях) костей умершего от телесных тканей с последующим уложением их в расчлененном аккуратно сложенном виде в могилу; 5) заклание «священного» барана с последующим его ритуальным захоронением.

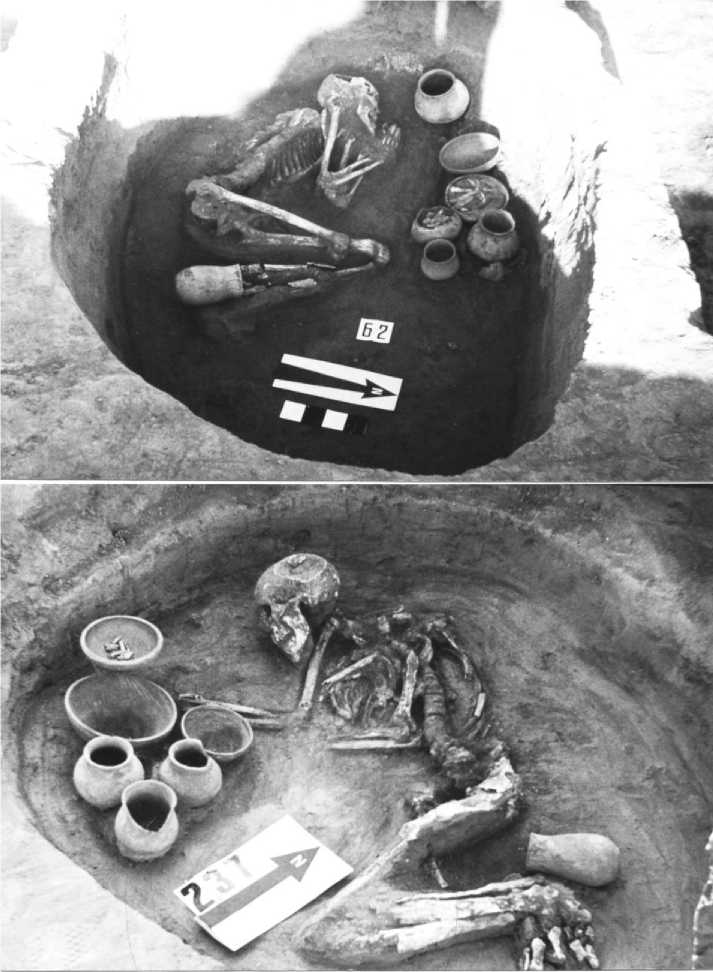

После всех необходимых приготовлений наступает сам момент погребения человека, то есть этапы погребального обряда (РД 3-4), которые включают в себя выкапывание и надлежащую заготовку непосредственно грунтовой могилы, размещение в ней тела человека и погребального инвентаря и прочие ритуальные действия, сопровождающие захоронение (рис. 3).

Судя по археологическим данным, в погребальном обряде широко распространён культ огня. Следы ритуальных возжиганий сохранились в значительном числе погребений. С обожествлением огня следует связывать и участившееся применение в погребальном обряде красной охры. Ею окроплялись останки человека и животного, а в некоторых случаях – вотивные глиняные и бронзовые предметы. Представляется, что на завершающей стадии погребального цикла (РД 5) ритуалу жертвоприношения и культу огня отводились первостепенные позиции. Почитание огня проявилось не только в обработке им дна могилы перед уложением в нее трупа, но и в ритуальных действиях последующих захоронению. Иногда покойника обсыпали красной краской (охрой). Такому ритуалу, в частности, подвергались почти все захоронения с расчлененным скелетом человека. Над некоторыми могилами сохранились густые зольные прослойки – свидетельство ритуальных возжиганий сразу же после погребения. Бывали случаи, когда могила намеренно заваливалась камнями.

По окончанию погребального акта у могилы совершается поминальная тризна, нередко сопровождаемая ритуалом жертвоприношения. В насыпях некоторых могил или на выявленных специальных площадках найдены сосуды с костями животных, оставленные сородичами умершего после погребения.

Выводы. Таким образом, погребальный обряд можно рассматривать как своего рода обобщенную модель жизнедеятельности людей, в котором через их ритуальные действия выразились взгляды и переживания различных групп общества. В символическом пространстве погребального обряда древнего общества лежат три определяющих компонента: а) ритуальные действия (церемонии), б) система взглядов о «потустороннем мире» (представления, идеи, принципы, мифы, легенды и пр.) и в) эмоциональная возбужденность (переживания, порыв, страх, оплакивание, самоистязание и прочие стрессовые состояния). Необходимо подчеркнуть, что все эти компоненты взаимопроникаемы и имеют между собой в церемониальном цикле теснейшую связь и зависимость. Как уже было отмечено: предметной артикуляции подвергается лишь один из компонентов погребального обряда – это сами ритуальные действия (РД). Но поскольку вся ритуальная практика обусловлена и выстраивается идеологическими представлениями, ценностями и эмоциями людей, то она не может не отражать на себе их воздействие. Вместе с тем символические артикуляции в погребальном обряде отнюдь не всегда получают свое вещественное оформление, ибо похоронный цикл занимает достаточно длинный отрезок времени (с момента смерти человека до оправления поминок), что и формирует его неоднородность и неравнозначность. Многие церемониальные проекции носят имагинативный или поведенческий характер, то есть лишены предметных форм, и поэтому выходят за границы археологического материала как такового.

Рис. 3 . Типичный ритуал одиночных захоронений – мужчины (погр. 237) и женщины (погр. 62) поздних этапов сапаллинской культуры (бустанское время, Джаркутан – 4В, конец II тыс. до н. э.). Фото и раскопки автора (1985-1987) (A typical ritual of single burials – men (burial 237) and women (burial 62) of the late stages of the Sapalli culture (Bustan period, Djarkutan – 4B, end of the 2nd millennium

BC). Photo and excavations by the author (1985-1987))