Социальные эмоции представителей региональных сообществ евро-арктических территорий России в отношении детей с инвалидностью

Автор: Афонькина Юлия Александровна, Жигунова Галина Владимировна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 11, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты социологического исследования по выявлению отношения граждан к детям с инвалидностью, проведенного авторами в 2022 году на арктических территориях европейской части России (n = 861). Проблема исследования обусловлена потребностью детей с инвалидностью во включении в социальные взаимодействия и все аспекты жизни, необходимые для формирования личности ребенка и его адаптации в обществе. Однако в настоящее время существует множество социальных барьеров, создающих препятствия для протекания процессов инклюзии, среди которых особое место занимают отношенческие, обусловленные спецификой восприятия и переживаний субъектов. Цель данной статьи - выявить эмоциональное отношение граждан к детям с инвалидностью в современном социуме как фактор, способствующий формированию инклюзии или эксклюзии. Обнаружение эмоциональных барьеров будет способствовать поиску направлений расширения поля инклюзии и механизмов интеграции людей с инвалидностью в социум.

Социальные эмоции, отношение к детям-инвалидам, евро-арктические территории России, инклюзивные процессы, региональный социум, социальное восприятие

Короткий адрес: https://sciup.org/149141969

IDR: 149141969 | УДК: 316.473-056.24 | DOI: 10.24158/spp.2022.11.1

Текст научной статьи Социальные эмоции представителей региональных сообществ евро-арктических территорий России в отношении детей с инвалидностью

,

,

Введение . Развитие инклюзивных процессов определило новые социокультурные условия, которые в свою очередь обусловили разного рода трансформации в сфере социальных эмоций граждан как реакцию на широкое включение людей с инвалидностью, в том числе детей, в общественные процессы. Актуализируя проблему изучения эмоций в условиях социальной инклюзии, следует отметить их значимые функции для преодоления сегрегации и дискриминации уязвимых категорий населения, к каковым относятся дети с инвалидностью.

Социальные эмоции, в значительной степени определяясь происходящими в обществе процессами, и сами оказывают на них влияние, выступая побудительным механизмом к проявлению тех или иных реакций, определяя социальные стереотипы, ограничения и разрешения. В целом, они представляют собой звено, связующее человека с общественной структурой, определяя его поведение в ходе выполнения тех или иных действий. При этом под социальными эмоциями в современной науке понимается широкий спектр переживаний индивидов, воплощенных в чувствах и переживаниях, возникающих в ходе социальных взаимодействий людей друг с другом и отражающих отношение индивидов к окружающим (Белобрыкина, Лимонченко, 2015: 230).

По мнению ученых, эмоции и чувства в социуме подлежат социальной регуляции на индивидуальном и групповом уровнях в соответствии с ролевыми ожиданиями в том или ином социокультурном контексте. При этом если чувства отражают внутренние переживания индивидов, то эмоции – их внешнее выражение, которое происходит в формах, понятных другим участниками взаимодействия (Ильин, 2016: 39).

Как отмечает О. Симонова, эмоциональная культура современного социума является результатом рационального отношения к эмоциям, связанного с институциональными ограничениями и способами управлениями своими чувствами и эмоциями (Симонова, 2018: 372). Тем самым социальные эмоции могут как способствовать установлению более справедливого общественного порядка и равноправных отношений членов социума, так и создавать барьеры для взаимодействия людей, во многом обусловливая дисфункциональность общественных институтов.

Социальные эмоции формируют устойчивые представления индивидов в отношении кого-либо и служат одним из механизмов трансляции в общество стереотипов и образов. Это четко прослеживается на примере длительного периода сегрегации лиц с инвалидностью, сопровождающегося устойчивыми негативными социальными проявлениями чувств сограждан, что отражено в результатах социологических исследований, проведенных на арктических территориях в начале 2000-х годов (Исследование толерантности различных групп населения в отношении детей с ограниченными возможностями …, 2008). Так, эмоции могут приводить к эксклюзии и социальной изоляции, порождая у субъекта ощущение беспомощности, апатию, пассивность, часто имеющие устойчивый характер (Козлова, Симонова, 2016: 107).

Результаты исследований, проведенных в различных регионах России, свидетельствуют о наличии в современном обществе проблемы неудовлетворительного восприятия людей с инвалидностью и соответствующего отношения сограждан к ним. Так, в ходе опросов населения Вологодской области, проведенного учеными регионального научного центра РАН в 2013–2016 гг., были выявлены представления граждан о людях с инвалидностью как об обидчивых, беспомощных субъектах. Кроме того, обнаружилось, что сами проблемы взаимодействия с ними связаны для населения исключительно с отношенческой сферой, что препятствует адекватному включению инвалидов в социум (Нацун, 2019: 107; Кондакова, Фахрадова, 2015).

По сведениям И.А. Шаповал, большинство лиц с инвалидностью ощущают пренебрежительное отношение к себе со стороны окружающих, в результате чего не стремятся интегрироваться в социальные отношения (Шаповал, 2019: 93).

Существующие стереотипы и предвзятость в восприятии инвалидов российскими гражданами сегодня выступают одним из главных барьеров для профессиональной и социально-культурной реализации в обществе людей с разной степенью ограничений здоровья (Жигунова, Ткаченко, 2019: 186).

Отметим, что дети-инвалиды наиболее остро нуждаются в эмоциональной поддержке окружающих в процессе социализации и самореализации, которые непосредственно влияют на успешность и результативность социальной инклюзии. Однако итоги исследований, проведенных российскими учеными за последние десять лет, показывают низкую социальную «отзывчивость» окружающих к проблемам семей с «особыми» детьми, даже со стороны близких людей и соседей (Вдовина, Семочкина, 2021: 290). Родители же в определенный момент становятся неспособными создать своим детям нужный эмоциональный фон, поскольку испытывают выгорание (Жигунова, Ткаченко, 2019: 289).

Таким образом, исследование эмоциональной стороны отношения общества к детям с инвалидностью является важной научной проблемой, в то же время недостаточно полно отраженной в современных работах данной проблематики. Исследовательские изыскания, как правило, посвящены анализу такого отношения через взаимодействия индивидов в разных средах, через оценку представителями социума возможностей людей с инвалидностью к выполнению тех или иных общественных функций, самостоятельной жизни и т.п. Вместе с тем именно анализ социальных эмоций может помочь интерпретировать внутренние механизмы возникновения того или иного отношения к людям с инвалидностью, а значит, прояснить ход протекания инклюзивных процессов и определить возможности социального управления отношенческими аспектами взаимодействий в современном обществе.

Материалы и методы . С целью определения эмоциональной окраски восприятия детей с инвалидностью населением Евро-Арктического региона Северо-Запада России нами в 2022 г. было проведено электронное анкетирование. Всего был опрошен 861 человек в возрасте 18-78 лет, из которых 8,8 % (76 чел.) - мужского пола, 91,2 % (785 чел.) - женского; 61,8 % опрошенных имели высшее образование. Представительство арктических территорий Северо-Западного федерального округа в выборке было пропорционально численности их жителей: 6 % (52 чел.) жителей арктических территорий Республики Карелии, 4,5 % (39 чел.) - Республики Коми, 3,9 % (34 чел.) Ненецкого автономного округа, 37,9 % (326 чел.) - Архангельской области, 47,6 % (410 чел.) - Мурманской области.

Результаты исследования . Подавляющее большинство респондентов (74,8 %), встречая ребенка с инвалидностью в общественных местах, чаще всего реагируют на него так же, как на любого другого человека. Однако 8,4 % опрошенных испытывают при этом чувство неловкости, 2,1 % - стараются не замечать субъекта с проблемами здоровья, а остальные участники исследования либо предлагают ему свою помощь (10,8 %), либо ведут себя каким-либо иным образом (3,9 %).

Что касается оказания помощи ребенку-инвалиду, то многие из опрошенных (63,3 %) отметили, что никогда не испытывали подобного желания; достаточно редко оно возникало у 18,9 % респондентов, в зависимости от обстоятельств - у 12,0 %, часто - у 3,3 %, всегда - лишь у 2,0 % опрошенных.

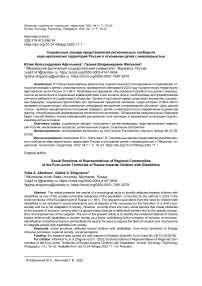

Результаты анкетирования показали, что большая часть респондентов в отношении детей с инвалидностью испытывает сострадание и сочувствие (68,9 % по совокупности ответов «всегда» и «достаточно часто»), а также наряду с указанными чувствами - страх, ужас (66,5 %). Около половины опрошенных ощущают жалость (45,2 %), почти треть - дискомфорт, смятение (26,7 %) (рис. 1).

Рисунок 1 – Эмоции, испытываемые респондентами по отношению к детям с инвалидностью, %

Важно отметить, что в представленной выборке явно проявилась дихотомия переживаний: один и тот же уровень имеют как позитивные эмоции - сострадание/сочувствие, так и негативные - страх/ужас. В целом, выраженные отрицательные эмоции (дискомфорт и смятение, неприязнь и отвращение, страх и ужас) испытывают 40,8 % опрошенных. Индифферентные эмоции (равнодушие) среди участников опроса распространены крайне незначительно (0,7 %).

В разрезе населения регионов евро-арктической территории России социальные эмоции граждан, отражающие их отношение к детям с инвалидностью, имеют следующие особенности.

Любопытство испытывают не более 10 % респондентов в каждом из регионов, однако отмечается и территориальная дифференцированность значений показателя: в Республике Коми – 2,6 %, в Мурманской области – 8,3 %, в Республике Карелии – 7,7 %, в Ненецком автономном округе (далее – НАО) – 5,9 %.

Такие социальные эмоции, как сострадание, сочувствие, более всего характерны для респондентов из Республики Коми – 56,5 % опрошенных назвали их в числе испытываемых регулярно; участники исследования из других регионов также отметили распространенность в своей среде этих эмоций. По совокупности ответов респондентов на вопрос о частоте их проявления «всегда» и «достаточно часто» лидирует Республика Коми (95 %), затем следуют Архангельская область (71,9 %), НАО (67,7 %), Мурманская область (66,1 %) и Республика Карелия (57,7 %).

Дискомфорт, смятение при встрече с ребенком-инвалидом испытывает около трети респондентов из Мурманской области (30,3 %), четверть участников исследования из НАО (26,5 %), Республики Коми (25,8 %), Архангельской области (23,8%) и почти пятая часть опрошенных из Республики Карелии (21,1 %).

Жалость к детям с инвалидностью присуща значительному числу респондентов: в Республике Коми это чувство характеризует 61,5 % участников исследования, в НАО – 55,8 %, по 50,0 % опрошенных в Республике Карелии и Архангельской области, в Мурманской области – 40,3 %.

Эмоцию восхищения испытывают при контакте с инвалидами лишь 8,8 % респондентов из НАО, 10,8 % – из Архангельской области, 12,8 % – из Мурманской области, 15,4 % – из Республики Карелии и 17,9 % респондентов – из Республики Коми.

Неприязнь, отвращение к инвалидам часто ощущают около 3,8 % опрошенных в Республике Карелии, однако достаточно редко или «когда как» подобные эмоции переживают в целом от 10 до 20 % опрошенных во всех регионах, относящихся к евро-арктическим территориям России.

Страх, ужас в качестве социальных эмоций достаточно часто или всегда при встрече с инвалидами переживают 84,6 % респондентов в Республике Коми, 71,9 % – в Архангельской области, 64,8 % – в НАО, 63,6 % – в Мурманской области, 50 % респондентов – в Республике Карелии. Никогда не испытывали данную эмоцию менее 10 % участников исследования в каждом регионе.

Надо сказать, что равнодушие к детям с инвалидностью большая часть респондентов никогда не проявляла. Достаточно часто эту эмоцию переживают 13,5 % опрошенных из Республики Карелии, 5,1 % – из Республики Коми, 1,8 % – из Архангельской и 3,1 % – из Мурманской областей.

Гордость по отношению к детям с инвалидностью всегда или достаточно часто ощущают 23,1 % респондентов в Республике Карелии, 19,4 % – в Мурманской области, 18 % – в Республике Коми, 14,8 % – в Архангельской области и 14,7 % – в НАО.

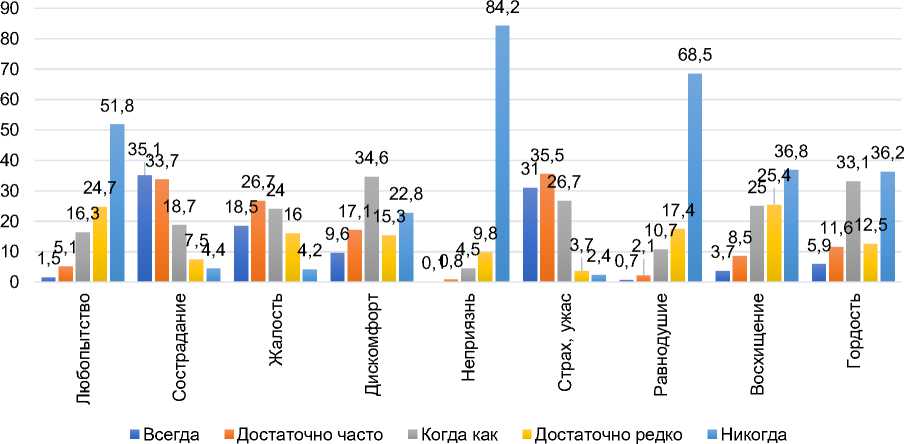

Осуществив пересчет полученных значений проявления гражданами социальных эмоций на индексы по разнице отрицательных и положительных оценок, где 1 – максимальное значение, а –1 – минимальное, мы можем заключить, что наибольшее сострадание к инвалидам проявляют жители Республики Коми (индекс 0,95), а наименьшее – представители Республики Карелии (индекс 0,4); наибольшую жалость к анализируемой социальной группе демонстрируют опрошенные из Республики Коми (индекс 0,46), а наименьшую – из Мурманской области (0,04). Восхищение, страх или дискомфорт при взаимодействии с инвалидами чаще других респондентов испытывают жители Республики Коми (рис. 2).

Любопытство Сострадание Дискомфорт Жалость Восхищение

Неприязнь Страх Равнодушие Гордость

Рисунок 2 - Индексы проявления респондентами тех или иных эмоций по отношению к детям с инвалидностью (по регионам, значения от 1 до -1)

Следует отметить, что страх по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья в трех субъектах – НАО, Архангельской и Мурманской областях – является доминирующей эмоцией населения, а в Республике Карелии он находится на одном уровне проявления с восхищением.

Любопытство, неприязнь и равнодушие имеют высокие отрицательные значения; они в наименьшей мере характерны для опрошенных всех регионов по сравнению с другими эмоциями.

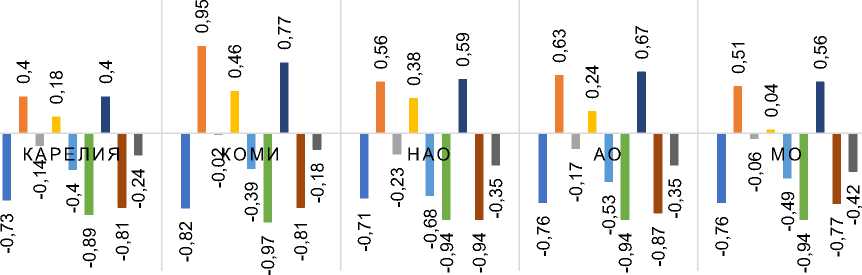

Выявляя отношение респондентов к детям в зависимости от тех или иных нарушений здоровья у последних, мы обнаружили, что в целом ко всем категориям инвалидов среди подрастающего поколения респонденты относятся доброжелательно. Более всего участникам исследования импонируют несовершеннолетние с опорно-двигательными нарушениями (62,7 %), нарушениями зрения (65,6 %) и слуха (64,2 %). В отношении детей с физическим внешним уродством ответов, свидетельствующих о позитивном восприятии населением, чуть менее половины (46,6 %), а в отношении детей с психическими нарушениями – лишь третья часть (33,1 %). Следует отметить, что на этом фоне в ответах респондентов возрастает доля нейтральных и отрицательных оценок (рис. 3).

Очень доброжелательно Скорее доброжелательно Нейтрально

Скорее недоброжелательно Очень недоброжелательно Затрудняюсь ответить

Рисунок 3 - Отношение к детям с инвалидностью в зависимости от типов нарушения здоровья, %

Рассматривая отношение населения арктических территорий к детям с инвалидностью в зависимости от типов нарушений здоровья, отметим, что наличие недоброжелательного их восприятия имеет место в каждом регионе, однако его цифровые значения не превышают 10%.

К детям с психическими нарушениями негативное отношение было зафиксировано во всех субъектах, однако оно дифференцировалось в зависимости от уровня цифрового выражения по регионам: в Республике Карелии недоброжелательно относятся к детям-инвалидам 7,7 % опрошенных, в Архангельской и Мурманской областях – по 5,8 %, в Республике Коми – 5,1 %, в НАО – 2,9 % респондентов. Из них абсолютно негативное отношение продемонстрировали 0,3 % опрошенных из Архангельской и 0,2 % – из Мурманской областей. В четырех из пяти регионов респонденты указали также на свое недоброжелательное отношение к детям с физическими изъянами: 1,9 % – в Республике Карелии, 2,9 % – НАО, 0,9 % – в Архангельской и 2,2% – в Мурманской областях. Негативное восприятие детей с опорно-двигательными нарушениями отметили лишь 0,3 % опрошенных из Архангельской области и 0,2 % – из Мурманской. Представители данных регионов обозначили свое недоброжелательное отношение также к несовершеннолетним с нарушениями слуха (0,3 и 0,5 % соответственно) и зрения (0,6 и 0,2 % соответственно).

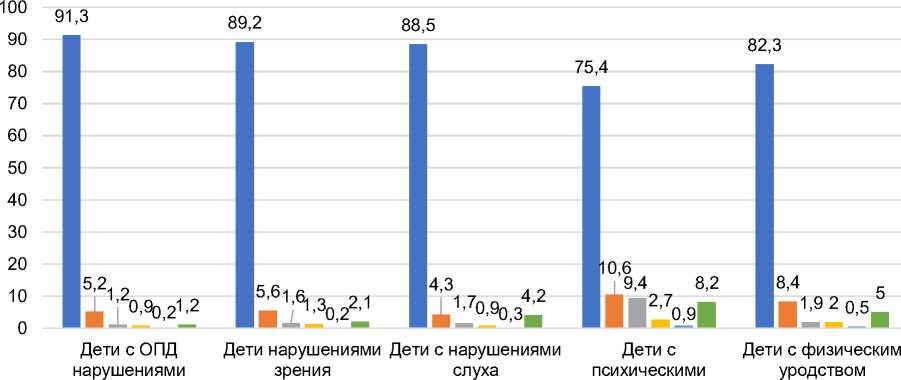

Большинство опрошенных жителей Евро-Арктического региона испытывают чувство восхищения детьми, имеющими инвалидность, но стремящимися вести активный образ жизни, и гордятся ими. Однако если в отношении несовершеннолетних с нарушениями опорно-двигательного аппарата указанные чувства испытывают 91,3 % респондентов, то в отношении детей с психическими нарушениями – 75,4 %. Остальные чувства и эмоции – сочувствие, равнодушие, жалость, неприязнь и другие – примерно одинаковы в проявлениях среди выборки по отношению ко всем категориям детей, но несколько более выражены в отношении несовершеннолетних инвалидов с психическими нарушениями (рис. 4).

нарушениями

■ Восхищение ■ Сочувствие Равнодушие ■ Жалость ■ Неприязнь ■ Другое

Рисунок 4 – Чувства, испытываемые респондентами к детям с инвалидностью, стремящимся вести активный образ жизни, в зависимости от типа нарушений здоровья, %

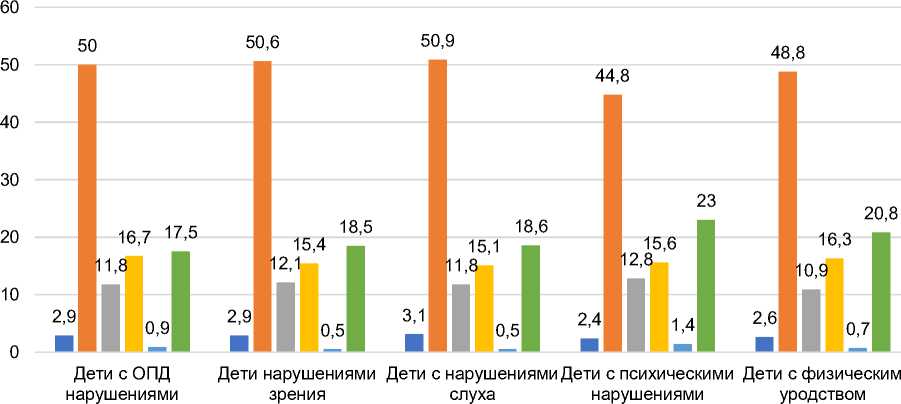

В отношении детей, ведущих пассивный образ жизни, доминирующая эмоциональная окраска восприятия респондентов меняется с восхищения на сочувствие, свойственное примерно половине опрошенных: от 44,8 % в отношении детей с психическими отклонениями до 50,9 % в отношении детей с нарушениями слуха. Также увеличивается доля респондентов, испытывающих жалость к инвалидам, достигая значений 15,1–16,7 % (рис. 5).

■ Восхищение ■ Сочувствие Равнодушие ■ Жалость ■ Неприязнь ■ Другое

Рисунок 5 – Чувства, испытываемые респондентами к детям с инвалидностью, которые ведут пассивный образ жизни, в зависимости от типа нарушений детей, %

Обсуждение и заключение . Таким образом, результаты исследования позволили выявить, что в целом отношение к детям с инвалидностью со стороны населения Евро-Арктического региона России положительное. Граждане, встречая ребенка-инвалида в общественных местах, в большинстве случаев относятся к нему так же, как и к другим людям. Однако эмоции и чувства, переживаемые ими, не являются однозначными. Наиболее распространенные среди них в отношении детей с инвалидностью – сострадание, сочувствие и страх, ужас; этот факт отметили около 70 % опрошенных. При этом жалость занимает лидирующие позиции среди других эмоций, встречаясь в ответах более 45 % респондентов.

При рассмотрении отношения населения к детям в зависимости от типа нарушений их здоровья было выявлено, что уровень доброжелательности респондентов несколько ниже к несовершеннолетним с физическим внешним уродством и на порядок ниже – к детям с психическими нарушениями. Кроме того, отношение респондентов лучше к инвалидам, которые стараются вести активный образ жизни.

Данные результаты находят подтверждение в исследовании В.Н. Петрова и И.Б. Кантемировой, которые отмечают, что наибольшему социальному исключению подвержены дети, имеющие внешние проявления заболеваний и привыкшие к «жалостливому» отношению окружающих, способствующему формированию пассивной социальной позиции и иждивенчеству ювенальной категории (Петров, Кантемирова, 2019: 133). Полученные результаты также коррелируются с результатами социологических исследований, проведенных в Мурманской области в 2018–2019 гг., в ходе которых было выявлено, что хуже всего общество воспринимает людей с ментальными нарушениями, а в целом отношение к инвалидам зависит от типа их заболевания, уровня активности и т.д. (Жигунова, Афонькина, 2019: 44).

Несмотря на общие тенденции для всех территорий Евро-Арктического региона России, отношение к детям с инвалидностью имеет некоторые местные отличия: если наибольшее сострадание к ним проявляют жители Республики Коми, то наименьшее – население Республики Карелии; наибольшую жалость к детям-инвалидам демонстрируют опрошенные из Республики Коми, а наименьшую – из Мурманской области. Эмоция страха преобладает над другими в НАО, Мурманской и Архангельской областях, в Республике Карелии она находится на одном уровне с сочувствием, а в Республике Коми ее показатели существенно выше в процентном отношении, чем в других регионах. Во всех случаях в отношении детей с инвалидностью опрошенные меньше всего склонны испытывать восхищение, гордость и равнодушие.

Результаты исследования выявили различия в эмоциональном восприятии граждан детей в зависимости от имеющихся у них нарушений здоровья. При этом несовершеннолетние с психическими отклонениями находятся в менее благоприятных условиях, чем дети, имеющие иные особенности здоровья. Полученные данные указывают на необходимость улучшения социального образа ребенка со стойкими психическими нарушениями здоровья в региональных сообществах на евро-арктической территории России.

Список литературы Социальные эмоции представителей региональных сообществ евро-арктических территорий России в отношении детей с инвалидностью

- Белобрыкина О.А., Лимонченко Р.А. Социальные эмоции и их роль в развитии личности и поведения подростка: теоретический анализ проблемы исследования // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 6 (55). С. 229-232.

- Вдовина М.В., Семочкина Н.Н. Социальное здоровье семьи с ребенком-инвалидом в период раннего детства и в школьные годы // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2021. Т. 29, № 2. С. 287-292.

- Жигунова Г.В., Афонькина Ю.А. Представления об инвалидности в региональном социуме // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 2019. № 4. С. 37-45.

- Жигунова Г.В., Ткаченко И.Л. Отношенческие барьеры инвалидности в социуме // Вестник университета. 2019. № 5. С. 182-188. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2019-5-182-188

- Ильин В.И. «Чувства» и «эмоции» как социологические категории // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. 2016. № 4. С. 28-40. https://doi.org/10.21638/11701/spbu12.2016.402

- Исследование толерантности различных групп населения в отношении детей с ограниченными возможностями / Г.В. Жигунова [и др.]. Мурманск, 2008. 216 с.

- Козлова М.А., Симонова О.А. Моральные эмоции в ряду механизмов социального сплочения // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2016. № 4 (43). С. 103-119. https://doi.org/10.15382/sturIV201643.103-119

- Кондакова Н.А., Фахрадова Л.Н. Отношение населения Вологодской области к статусу инвалида // Вопросы территориального развития. 2015. № 1 (21). С. 1-13. URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/1470 (дата обращения: 18.10.2022).

- Нацун Л.Н. Интеграция инвалидов и общества: результативность мероприятий региональной социальной политики (на примере Вологодской области) // Проблемы развития территории. 2019. № 2 (100). С. 95-114. https://doi.org/10.15838/ptd.2019.2.100.6

- Петров В.Н., Кантемирова И.Б. Феномен социальной эксклюзии/инклюзии в аспекте образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2019. № 2 (239). С. 129-137.

- Симонова О. Изучение эмоций как область междисциплинарной интеграции: история и социология в поисках объяснения «эмоционального поворота» // Социологическое обозрение. 2018. Т. 17, № 3. С. 356-378. https://doi.org/10.17323/1728-192X-2018-3-356-378

- Шаповал И.А. Социальная инклюзия лиц с ограниченными возможностями здоровья де-юре и де-факто: «включаемые», «включающиеся», «невключающиеся» // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2019. № 1. С. 84-99.