Социальные последствия иммиграции для принимающего региона (на примере Волгоградской области)

Автор: Дроздова Юлия Алексеевна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социология и социальные технологии

Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Позитивные и негативные последствия иммиграции в полиэтничный регион рассматриваются в статье на примере Волгоградской области. Автор статьи на основе комплексного социологического исследования, проведенного в рамках реализации гранта РГНФ № 16-13-34011 «Миграционные риски в полиэтничном регионе: социолого-управленческий анализ», определяет миграционную ситуацию в полиэтничном регионе как рискогенную, связанную с вероятностью межнациональных конфликтов из-за роста этнических миграционных потоков. В силу географических, социально-демографических и экономических причин этническая, трудовая миграции являются основными видами миграции в Волгоградскую область, которые обусловили, с одной стороны, необходимость данных миграционных потоков в связи с недостаточностью трудовых ресурсов и выбытием населения из региона по разным причинам, а с другой стороны, сложность процессов адаптации и интеграции в связи с преобладанием временных жизненных стратегий мигрантов, прибывающих на сезонные работы. Данные процессы создают ситуацию неопределенности и формируют новые вызовы социальной системе региона. Управление миграционными рисками, отказ от культивирования угроз и «ксенофобского» дискурса, акцентирование внимания на положительных последствиях неизбежных в современном взаимосвязанном мире миграционных процессов, их регулирование с учетом исторического, демографического, социально-экономического развития территории - стратегические направления в рамках обеспечения общенациональной и региональной безопасности, формирования солидарной социальной среды как гаранта предотвращения межнациональных конфликтов.

Региональная безопасность, этническая миграция, полиэтничный регион, межнациональные отношения, солидарность

Короткий адрес: https://sciup.org/14974834

IDR: 14974834 | УДК: 314.7(470.45) | DOI: 10.15688/jvolsu7.2017.1.11

Текст научной статьи Социальные последствия иммиграции для принимающего региона (на примере Волгоградской области)

DOI:

Миграционные процессы как фактор социальных преобразований влияют на страны/ регионы, участвующие в них в разном качестве. С точки зрения социальных последствий миграций можно выделить страны/регионы-

доноры, откуда выбывает население; страны/ регионы-реципиенты, принимающие мигрантов; страны/регионы-транзиты, которые рассматриваются мигрантами как временное место пребывания для дальнейшей миграции или в силу географического положения, являющиеся перевалочным пунктом на пути миграционных потоков.

Для всех сторон, участвующих в миграционном процессе, социальные последствия не могут быть охарактеризованы как исключительно положительные или отрицательные. С одной стороны, «миграция вызывает определенные изменения в социальном устройстве обществ-доноров: здесь становится все более ощутимой нехватка трудовых ресурсов; деформируется половозрастная структура населения за счет убытия из его состава наиболее здоровых, молодых, профессионально подготовленных граждан» [10]; происходят изменения традиционных ценностей, национальной культуры [6, с. 267–268]. Естественно, эти процессы вносят изменения в традиционное устройство семей, роли их членов, их отношения, а также порождают дефицит трудовых ресурсов, изменяют средовые характеристики в регионах/странах исхода. С другой стороны, «доходы, посылаемые эмигрантами в свои страны, дают средства для развития национальных экономик этих стран, вызывают изменения социально-экономического положения семей эмигрантов» [10], а некоторыми исследователями выдвигается идея о влиянии эмигрантов на качество управления и политическое устройство стран-доноров [6, с. 246; 11]. Гигантские потоки иммиграции привели к тому, что в принимающих странах происходят существенные социальные изменения: появились общества с большим культурным и этническим разнообразием. И каждой из принимающих мигрантов стран приходится выбирать собственный путь регулирования этого процесса [9, с. 7–8].

Волгоградская область является регионом, имеющим множество регионов-соседей с кардинально различными культурными и социально-экономическими характеристиками. Полиэтничные регионы – Казахстан, республика Калмыкия, Ростовская, Воронежская, Саратовская и Астраханская области, с которыми граничит Волгоградский регион, также по отношению к нему в миграционных процессах выступают и донорами, и реципиентами, и транзитными территориями. Исторически и вследствие данных внутренних и внешних (международных) миграций Волгоградская область является многонациональной. На территории Волгоградской области, согласно данным Переписи населения 2010 г., проживают более 150 национальностей и народностей, среди них представители бывших союзных республик, автономных округов и областей и многих зарубежных стран: болгары, турки, греки, афганцы, финны, чехи, румыны и другие, – численность которых составляет 11,5 % населения, и мы наблюдаем определенную растущую динамику. Русские составляют 88,5 %, то есть наибольшую часть населения Волгоградской области [7], но данную численность, в сравнении с предыдущим периодом (88,9 %) (Всероссийская перепись 2002 г.), характеризует незначительная убывающая динамика.

Для внутренних российских миграций полная статистика прибывающего населения отсутствует. По данным 2015 г. в Волгоградской области поставлено на миграционный учет (по месту пребывания, первично) 82 568 иностранных граждан и лиц без гражданства. По принадлежности к гражданству из Узбекистана прибыло 33,5 % иммигрантов, Украины – 13,6 %, Таджикистана – 10 %, Азербайджана – 8 %, Армении – 6,5 %, Турции – 4,8 %, Казахстана – 3,4 %, Китая – 2,2 %. Численность иммигрантов из других стран в совокупности составляет 18,0 % [3, с. 1]. Учитывая в статистических показателях, информирующих о миграционной ситуации на территории Волгоградской области, и количество уехавших из региона 53 737 человек, и приграничное географическое положение Волгоградской области, имеющей участок границы с Республикой Казахстан протяженностью 239 километров, Волгоградский регион одновременно является донором, реципиентом и регионом-транзитом.

Данная характеристика Волгоградской области актуализирует исследование миграционных процессов, выявление социальных рисков, связанных с ними, на что было направлено комплексное социологическое исследование, осуществленное в рамках реализации гранта РГНФ № 16-13-34011 «Миграционные риски в полиэтничном регионе: социолого-управленческий анализ», которое позволило описать социальные последствия этих процессов для принимающего региона.

Среди множества существующих типологий миграции в контексте данной статьи позволим остановиться на рассматривающей «структурный характер миграций» [10]. Согласно ей миграция имеет этнический, возрастной, половой, семейный, генетический, образовательный, квалификационный и иной характер. В данном виде миграции в качестве элементарных единиц рассматриваются миграционные потоки, объединенные каким-либо признаком (национальность, возраст, пол, семейное положение, квалификация) [8, с. 51].

Для Волгоградской области наибольшее значение имеет этническая миграция, поскольку регион является многонациональным, и по официальным данным основной процент прибывающего населения составляют представители иноязычного населения, а также образовательная и квалификационная, так как характер миграции таков, что при наличии других структурных признаков люди, имеющие высокую квалификацию, эмигрируют из региона. В регион прибывают менее квалифицированные трудовые ресурсы.

Этническая миграция для Волгоградской области является традиционной. В истории нашей страны, находясь на перекрестке крупнейших рек Европы и Великой степи (Волги и Дона), Волгоградский регион всегда был местом взаимодействий людей разных культур. Торговые пути, транзит путешественников, переселенцев формировали в этих местах определенные принципы, ценности, которые в современном обществе выходят на первый план. Представители разных языков, религий, рас, этносов плодотворно взаимодействовали, устанавливали солидарные связи и отношения. Русские, татары, калмыки, немцы, украинцы, армяне столетиями жили, осваивали пространство региона. Представители различных национальностей и народностей, при-бывающие/выбывающие из региона, сформировали особый тип взаимоотношений, характер людей Волго-Донского междуречья, ставшего перекрестком цивилизаций. Многообразие народов и народностей, языков, традиций, которое также представлено только в Краснодарском крае, свидетельствует в целом о культурном многообразии Волгоградской области и Нижневолжского региона в целом.

На основании официальных данных, на этапе разработки инструментария полевого исследования нами была выдвинута гипотеза – основание, что принимающее население региона (коренное население Волгоградской области или проживающее более 10 лет на данной территории, имеющее устойчивую региональную идентичность) определяет миграционную ситуацию в полиэтничном регионе как рискогенную, связанную с вероятностью межнациональных конфликтов из-за роста миграционных потоков и перспективы образования в районах Волгограда и области мигрантских анклавов, роста экономических, социокультурных, политических рисков, увеличения эмиграции из региона русскоязычного, образованного, квалифицированного населения [4, c. 1176–1177].

Так, по мнению 19,6 % опрошенного населения, отвечавшего на вопрос «Насколько актуальна, по Вашему мнению, проблема межнациональных отношений в Волгоградской области?» – «эта проблема – одна из самых важных в регионе»; 23 % респондентов считают, что «проблема важна, но ее решение требует времени и может быть отложено»; 39,8 % опрошенных считают, что «в Волгоградской области есть более значимые вопросы», а, по мнению 10,4 % респондентов, «для Волгоградской области это не является проблемой»; 7,2 % участников опроса затруднились с ответом на данный вопрос 2. С одной стороны, можно говорить, что проблемы, связанные с межнациональными отношениями, не являются острыми для большинства опрошенного населения Волгоградской области, но с другой стороны, эксперты гранта, ученые-специалисты в исследовании миграционных процессов в России и мире, объясняют ослабление интереса населения к межнациональным отношениям неблагополучной социально-экономической ситуацией, отодвинувшей на второй и третий план вопросы межэтнического взаимодействия.

Сопоставив другие полученные в ходе проведенного социологического исследования эмпирические данные, ситуацию, связанную с миграционными процессами в Волгоградской области, можно определить как рискогенную, неопределенную, когда возможны негативные или позитивные последствия для принимающего региона, которые мы не успеваем осознать в связи с увеличением объемов миграции и изменениями всей социальной системы вследствие этих процессов. Принимающее население области противоречиво относится к увеличивающемуся числу иммигрантов: «38,5 % респондентов выбрали вариант ответа “уважительно, пока не задевается достоинство собственной национальности”, только 14,4 % опрошенных считают, что “миграция создает множество проблем для коренного населения”» [5, c. 1461]. Но надо учитывать, что ситуация по сравнению с предыдущими годами изменилась фактически на диаметрально противоположную. Так, по данным 2007–2008 гг., при проведении пилотажного исследования в УФМС по Волгоградской области мы получили следующие данные: 61,5 % принимающего населения относились к иммигрантам «уважительно, пока не задевается достоинство собственной национальности», а 38,5 % опрошенных считали, что «миграция создает множество проблем для коренного населения». Изменение данных, с одной стороны, свидетельствует о поддерживаемом акторами равновесии в межнациональной сфере, влиянии различных позитивных факторов на толерантное восприятие принимающего населения, но, с другой стороны, опрос прибывшего в регион населения показал, что выросло количество иммигрантов, которые при ответе на данный вопрос выбрали варианты ответов, позволяющие говорить о социальных рисках, исходящих от прибывающего в регион населения, в сравнении с данными 2007 года (табл. 1).

Полученные данные позволяют прогнозировать, что при дальнейшем увеличении числа иммигрантов, без внимания к адапта- ции и интеграции, формированию солидарных связей и оптимальной среды управления могут возникнуть конфликтные ситуации между принимающим и прибывающим населением, социальная напряженность, обострение межнациональных отношений.

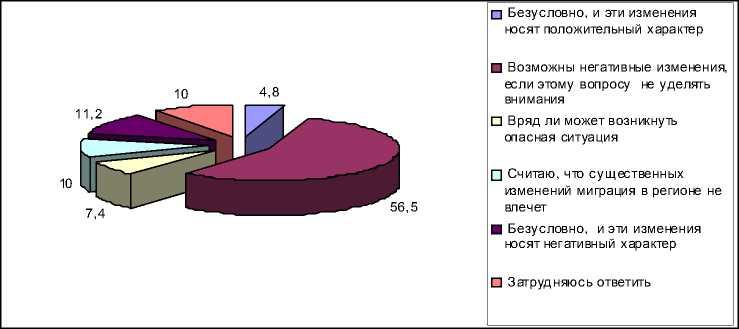

Оценить ситуацию в регионе, связанную с миграционными процессами, социальные последствия иммиграции для принимающего сообщества позволяют также ответы на вопрос «Считаете ли Вы, что увеличение объемов миграции в Волгоградскую область может привести к радикальным изменениям в развитии региона?» (см. рисунок).

Как видим, 56,5 % опрошенного населения говорят о возможных негативных изменениях вследствие растущей иммиграции, что позволяет рассмотреть миграционные риски исходя из традиционного сложившегося определения риска, как меру опасности и негативных последствий, что также актуализирует тему нашего исследования и позволяет определить ситуацию в Волгоградской области как рискогенную.

Отвечая на вопрос о сущности возможных социальных последствий увеличения числа мигрантов в регионе, респонденты выбрали следующие варианты ответов (см. табл. 2). В оценке принимающего населения преобладают негативные последствия, больше всего опасений вызывает повышение конкуренции на рынке труда (50,8 %), ухудшение криминальной ситуации в регионе (46,8 %) и бытовые конфликты на национальной и религиозной почве (40,2 %). Представления волгоградцев о негативных последствиях увеличения мигрантов, на наш взгляд, связаны со сформировавшимся дискурсом, основанным, с одной стороны, на

Таблица 1

Распределение ответов респондентов-иммигрантов на вопрос «Многонациональный состав населения области, по Вашему мнению, это...», %

|

Варианты ответов |

2007 г. |

2016 г. |

|

Безусловно, хорошо, так как мы можем изучать разные культуры |

78,4 |

52 |

|

С этим приходится мириться |

0,0 |

7,3 |

|

Для меня не имеет значения национальный состав нашего общества |

16,9 |

31,3 |

|

Безусловно, плохо, так как происходит размывание национальной культуры |

4,7 |

1,3 |

|

Затрудняюсь ответить |

0,0 |

0,0 |

|

Всего |

100 |

100 |

Распределение ответов респондентов на вопрос

«Считаете ли Вы, что увеличение объемов миграции в Волгоградскую область может привести к радикальным изменениям в развитии региона?», %

Таблица 2

Последствия увеличения числа иммигрантов в Волгоградской области, % (многовариантный ответ)

Категорически не согласны с мнением принимающего населения по поводу негативных последствий, связанных с миграцией в регион, эксперты гранта, представители научного сообщества, органов государственной власти и местного самоуправления, считая, что убывающий Волгоградский регион [по численности населения, в силу естественных (смертность, рождаемость), экономических, образовательных причин] объективно не может обойтись без восполнения трудовых ресурсов, особенно в сельскохозяйственном сегменте региональной экономики за счет прибывающего населения. Но замещение данных сегментов экономики представителями одной национальности, являющееся тенденцией в современных мегаполисах мира, может вызвать через определенное время конкуренцию в данных сегментах с представителями других национальностей, что несколько раз было причиной конфликтного взаимодействия в Волгоградской области и других регионах России, и хотя не оказало существенного влияния на отношения принимающего и прибывающего населения, но, безусловно, влияет на безопасность жителей и тоже должно быть объектом управления. Так, по мнению эксперта, «самый главный положительный момент – это занимают те рабочие места, которые местные занимать не хотят… Я глубоко сомневаюсь, что московский житель возьмет в руку метлу или другой инструмент и заменит этого самого мигранта из Средней Азии. Даже если у него нет работы и, даже, если ему платить в два раза больше, чем этому самому мигранту» (эксперт № 3, Москва, ИС РАН); «Я не знаю, кто бы сейчас работал на полях в 50-градусную жару, местные все в город подались, а узбеки работают, не жалуются» (эксперт № 16, администрация поселка Самофаловка, Горо-дищенский район, Волгоградская область) 3.

Учитывая растущую потребность в трудовых ресурсах в сельских поселениях и объем внутрирегиональной миграции из села в город (около 50 %), можно констатировать, что для сельских районов негативным последствием является эмиграция, так как убыль населения не компенсируется необходимой и приветствующейся сельскохозяйственными производителями иммиграцией. При этом данная динамика входящих и исходящих миграционных потоков может привести к замещению коренного населения прибывшим населением и изменению этнического состава сельских районов Волгоградской области.

В связи с этим, говоря о трудовой миграции в Волгоградскую область, можно, с одной стороны, отметить ее объективные положительные последствия для экономики региона, когда за счет прибывающего населения восполняются трудовые ресурсы в востребованных, но не престижных отраслях, но, с другой стороны, необходимо рассчитывать и прогнозировать возможные социальные риски: в сфе- ре занятости; связанные с образованием «иммигрантских секторов» в экономике; с изменениями качественного состава трудовых ресурсов; этнокультурным развитием территорий.

Анализируя социальные последствия иммиграции в Волгоградскую область, важно оценить социальные отношения, которые складываются между принимающим населением и прибывающим, характер взаимодействий и связей, а также необходимо выделить как положительные, так и отрицательные стороны, касающиеся миграционных процессов. Вот как оценивали эксперты эти отношения: «Нормальные. Почти все, приехавшие к нам, приехали, ну…, достаточно давно, от 10 и больше лет. Ну, по-простому говоря, обрусели, или по-научному, ну, скажем так, познакомились с местными обычаями, традициями. В основном относятся уважительно, хотя есть вопросы, есть» (эксперт № 15, районная администрация, р. п. Рудня).

«Хочу сказать, что никаких проблем, связанных с мигрантами, в отношении взаимоотношений, никаких нет. То есть, проводился ряд мероприятий, которые вот опять-таки, я повторюсь, это культура, традиции и т. д. И всегда положительно очень относится молодежь к познанию традиций, быта тех граждан, которые к нам приезжают» (эксперт № 18, районная администрация, г. Жирновск).

Эксперты гранта отношения между принимающим и прибывающим населением в целом оценивают как стабильные, нормальные, устойчивые, неконфликтные, однако отмечают некоторые случаи конфликтного взаимодействия, нуждающиеся в профилактике и прогнозировании. «Эмм... бывают разного рода ситуации, которые можно даже отнести к конфликтным. Когда в силу незнания, может быть, русского языка, или, может быть, незнания культуры, традиций и обычаев тех людей, которые приезжают на территорию Волгоградской области, а соответственно, может быть, даже законов и Конституции РФ, это для мигрантов, возникает некое недопонимание между гражданами другой страны и гражданами Волгоградской области» (эксперт № 9, администрация Волгоградской области, г. Волгоград); «...Дело в том, что са- мое и, пожалуй, главное, на мой взгляд, это то, что пытаются свои традиции и быт, и религию перенести на местных жителей. То есть, мы не против традиции и религии других..., значит, я имею в виду не христианской. Но, когда напрямую молодежь начинает навязывать и говорить о том, что нужно, например, там носить хиджаб и т. д. и т. п. И придерживаться каких-то там правил, ...а допустим, что наши девушки ходят в коротких юбках и т. д. Конечно же, это является тем резонансом... и той проблемой, с которой молодежь начинает сталкиваться» (эксперт № 18, районная администрация, г. Жирновск).

Необходимо сказать еще об одной проблеме, влияющей на отношения принимающего населения и иммигрантов. Она состоит в том, что основной поток иммигрантов в Волгоградский регион оседает в городах областного подчинения, сельских поселениях, имеющих ограниченное количество рабочих мест и отсутствие перспектив для создания новых. Крупные города имеют значительно перегруженную инфраструктуру вследствие внутренней/внешней миграции, и поэтому эти города также оказываются неприспособленными для дополнительного приема иммигрантов [2, c. 235]. Вместе с тем и ни один район Волгоградской области не имеет достаточного обеспечения объектами обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктурой. Дополнительное размещение населения повлечет дополнительные затраты на социально-экономическое развитие, областной бюджет. Отсутствие дополнительных мер, ресурсов для решения данных проблем, вызванных растущей иммиграцией, будут вызывать социальную напряженность, усиливать депрессивное состояние социальной и производственной сферы.

При отсутствии самых необходимых условий для прибывающего населения (жилье, работа, медицинское обслуживание и т. д.) трудно говорить о дальнейших необходимых программах адаптации, интеграции иммигрантов в культурную среду региона. Однако, на наш взгляд, именно комплексные программы по адаптации, интеграции иммигрантов при удовлетворительных условиях их проживания и работы позволили бы снизить уровень соци- альной напряженности, последовательно решать проблемы экономического, культурного развития региона.

Волгоградская область находится на начальной стадии процесса массовой иммиграции лиц иной национальности. И трудовая миграция, по существу являясь временной, может обернуться, и уже есть предпосылки к этому, миграцией постоянной. Культура иммигрантов, при отсутствии деятельности по ее вовлечению в культуру коренного населения в будущем при превышении определенного порога численности иммигрантов, скорее всего, уже не будет относительно легко поддаваться процессам адаптации и интеграции.

К сожалению, действенных мер по управлению миграционными процессами, миграционными рисками сегодня не принимается как со стороны Администрации области, так и со стороны федеральных структур. В соответствии с ответами экспертов по Волгоградской области, миграционная политика существует, но деятельность Администрации явно недостаточна для масштабов проблемы (так ответили 53,3 % опрошенных экспертов).

В целом данные опросов, статистики, анализ регионального законодательства говорят о том, что в регионе миграционной политикой всерьез не занимаются, и законы в сфере миграции, принятые на уровне области, функционируют только в рамках теории, пока не помогая решению практических задач. Такая же ситуация сложилась и в области средств массовой информации. Информационная политика практически сведена к освещению получения документов иностранными гражданами, или освещению конфликтов на бытовой почве между коренным населением и представителями других национальностей, что ни в малейшей степени не способствует нормализации обстановки в регионе. Так, согласно полученным данным, 52,5 % респондентов считают, что федеральные и региональные СМИ чаще всего при освещении проблем миграции пишут о «бытовых конфликтах между коренным населением и прибывающим населением, представителями других национальностей»; 19 % участников опроса выбрали вариант ответа, что СМИ освещают «экономическую конкуренцию из-за миграционного притока», 20,1 % опрошенных та- кими темами считают «конкуренцию на рынке труда». Данная негативная информация в СМИ не способствует формированию солидарных связей в регионе, конструирует в коммуникации латентную/явную конфликтность, образ мигранта как «чужого», что переводит категорию «миграционного риска» в категории «угроза» и «опасность», формируя в полиэтничных регионах агрессивную или инертную среду управления.

Региональная миграционная политика, основанная на расчете и управлении региональными миграционными рисками, должна разрабатываться с учетом всех особенностей Волгоградской области как региона-донора, реципиента и транзита, с учетом опыта других субъектов страны и мира со схожим социально-экономическим, политическим, географическим положением. Однако для того, чтобы строить управление миграционными рисками, необходимо идентифицировать эти риски и получить максимально полную и точную информацию по каждому из них и о социальных последствиях данных рисков для полиэтничного региона.

Выявление основных миграционных рисков для Волгоградского региона, определение их роли для жизни полиэтничного региона и перспектив его развития – наилучшая стратегия в реализации миграционной политики. Необходимо также отметить, что социальные риски региона часто носят комплексный характер, и миграционная их составляющая должна рассматриваться с учетом состояния других сфер общественной жизни.

Регион должен стать базой управления рисками, обладая соответствующими характеристиками, ресурсами, особенностями, присущими ему типами и моделями миграции. Выявление миграционных рисков, отказ от культивирования угроз и мигрантофобий, акцентирование внимания на положительных последствиях неизбежных в современном взаимосвязанном мире миграционных процессов, их регулирования с учетом исторического, демографического, социально-экономического развития территории, создание условий для успешной адаптации и интеграции иммигрантов, формирование региональной идентичности – вот стратегические направления в рамках обеспечения общенаци- ональной и региональной безопасности, поддержания солидарной социальной среды как гаранта предотвращения межнациональных конфликтов в полиэтничном пространстве российских регионов.

Список литературы Социальные последствия иммиграции для принимающего региона (на примере Волгоградской области)

- Бардаков, А. И. Политический заказ на миграцию и экстремизм/А. И. Бардаков//Стратегия и тактика противодействия вызовам экстремизма и терроризма в России на современном этапе: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (18-19 нояб. 2016 г.)/под ред. проф. М. Я. Яхьяева. -Махачкала: АЛЕФ, 2016. -С. 9-14.

- Гаспаришвили, А. Т. Трудовая миграция в Москве: факты, мнения, перспективы: (Ситуационный анализ и моделирование национальной миграционной стратегии/А. Т. Гаспаришвили, Н. А. Алисов, А. К. Исаев, А. А. Оносов. -М.: Изд-во МГУ, 2015. -448 с.

- Гладков, Е. С. Информация о миграционной ситуации на территории Волгоградской области за 2015 год/Е. С. Гладков. -Волгоград: Арх. Ком. по делам национальностей и казачества Волгогр. обл., 2015. -7 с.

- Дроздова, Ю. А. Миграционные риски как объект социологического анализа/Ю. А. Дроздова//Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость (Екатеринбург, 19-21 октября 2016 г.): материалы V Всерос. социол. конгр./отв. ред. В. А. Мансуров. -М.: Российское общество социологов, 2016. -С. 1169-1180.

- Дроздова, Ю. А. Модели миграционных процессов в Волгоградской области/Ю. А. Дроздова//Российское социологическое сообщество: история, современность, место в мировой науке: материалы науч. конф. к 100-летию Русского социологического общества им. М. М. Ковалевского, 10-12 ноября 2016 года/отв. ред. Ю. В. Асочаков. -СПб.: Скифия-принт, 2016. -С. 1460-1462.

- Коллиер, П. Исход: как миграция изменяет наш мир/П. Коллиер; пер. с англ. Н. Эдельмана. -М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. -384 с.

- Национальный состав и владение языками, гражданство. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г.: в 11 т./Федер. служба гос. статистики. -М.: Статистика России, 2012. -Т. 4, кн. 1. -1256 с.

- Практическая демография/под ред. Л. Л. Рыбаковского. -М.: Центр социального прогнозирования, 2005. -280 с.

- Хабриева, Т. Я. Роль субъектов Российской Федерации в государственном управлении в сфере миграции/Т. Я. Хабриева//Журнал российского права. -2008. -№ 4. -С. 3-16.

- Юдина, Т. Н. Миграция: словарь основных терминов/Т. Н. Юдина. -М.: Изд-во РГСУ: Академический Проект, 2007. -472 с. -(Gaudeamus).

- Hirschman, A. O. Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States/A. O. Hirschman. -2nd ed. -Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990. -162 p.

- Stephan, W. G. An integrated Threat Theory of Prejudice/W. G. Stephan, C. W. Stephan//Reducing prejudice and discrimination/еd. by S. Oscamp. -Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum associates, 2000. -Р. 23-44.