Социальные риски и правовая защищенность института семьи в современной России

Автор: Огородников А.Ю.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 7, 2024 года.

Бесплатный доступ

Институт семьи встроен в различные поля социальных отношений, которые можно разделить на три уровня: межличностный, групповой и социокультурный. На первом из них образуется установка на создание семьи, на втором - осуществляется поддержка социального окружения, на третьем - происходит формирование модели семейных отношений. Проблемы функционирования данного института во многом связаны с противоречиями между этими уровнями. Автором показано, что, несмотря на приверженность семье 90 % опрошенных, высокое недоверие человеку и низкая оценка нравственного состояния общества препятствуют кристаллизации данной ценности в жизни почти у половины респондентов. Ассоциация благополучной семьи с рождением и воспитанием детей характерна для большинства граждан, но понимание экономических рисков и социальной нестабильности в обществе существенно снижает желание иметь детей. Программы государственной поддержки семьи не снимают данных противоречий. Большинство даже состоящих в браке граждан не знают всего спектра актуальных для них программ и не чувствуют своей правовой защищенности в случае сложных жизненных обстоятельств, связанных с созданием семьи и воспитанием детей.

Институт семьи, ценности, демографический кризис, соборность, правовая защищенность семьи, государственная поддержка семьи

Короткий адрес: https://sciup.org/149146052

IDR: 149146052 | УДК: 316.356.2 | DOI: 10.24158/tipor.2024.7.3

Текст научной статьи Социальные риски и правовая защищенность института семьи в современной России

Moscow, Russia, ,

Введение . Институт семьи встроен в многомерное пространство генезиса социальных отношений. Характер семейных взаимодействий обусловлен культурным фоном, стабильностью общественной системы, психическим состоянием личности, степенью доверия к человеку и многими другими факторами, которые вместе невозможно включить в единую модель внутренней и внешней институциональной среды. Его регуляция не сводится только к управлению взаимодействиями между родственниками. При исследовании института семьи важно учитывать взаимосвязь трех уровней социальной организации: межличностного, группового и социокультурного. Одной из важнейших функций семьи является интеграция норм, ценностей и способов достижения целей между данными уровнями. Поэтому от устойчивости института семьи, его преемственности и успешности функционирования зависит стабильность государства, культуры, социальное настроение и качество психического состояния личности.

Президентом России В.В. Путиным было верно отмечено, что «семья – это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности» 1 .

Все это придает высокую значимость процессу отслеживания векторов изменения семейных отношений и стратегий.

Многие исследования социологов, политологов, психологов определяют существенные противоречия, вплоть до кризисных, характерные для современного института семьи. Например, отмечается, что «личностные цели и желания все чаще ставятся в приоритет, а значит, теряется сама сущность любви как чувства, отдающего больше, чем принимающего» (Москалев, 2023: 24), в обществе происходит «уход (освобождение) от институциализированной формы создания семьи через социально санкционированный брак» (Устинова, Пивоварова, 2014: 78), «на смену традиционным семейным ценностям пришли ложные, такие как утрата родительского авторитета, движение “чайлд фри”, пропагандирующее отказ от рождения детей, появление “однополых браков”, новых типов семейных отношений» (Марина, Вечерникова, 2023: 183). Такой кризис в современном российском обществе во многом обусловлен противоречием ценностей, ролевых наборов, норм и ожиданий между межличностным, групповым и социокультурным уровнями.

Многие авторы отмечают существенное снижение ценности семьи, установки на нее, радикальную трансформацию рассматриваемого института, находя в этом основную причину его кризисности (Разинский и др., 2009). Исследования ценностей, которые мы проводили ранее, в том числе среди молодежи, показывают, что названные явления не являются преобладающими. Ценность семьи в 2015 г. присутствовала у 81 % молодых людей в возрасте до от 18 до 27 лет (выборочная совокупность составляла 540 респондентов из 5 федеральных округов: г. Москва, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Ставропольский край), в 2023 г. – у 68 % опрошенных в возрасте 17–25 лет (выборочная совокупность составила 560 респондентов из 3 федеральных округов: г. Москва, Омская область, Ставропольский край) 2 . Поскольку в двух исследованиях совпадают три федеральных округа, а Новосибирская и Свердловская области не обладают существенными отличиями в культурной жизни, влияющими на семью, то мы считаем корректным сравнивать результаты этих двух срезов данных.

В старших возрастных группах распространенность данной ценности еще выше. Понимание актуальности института семьи как необходимой модели отношений для общества и в собственной жизни присуще 75 % респондентам в возрасте 17–25 лет. Проблема заключается в несоответствии ценностей, представлений и реального поведения, что и приводит к неустойчивости институциональных отношений. Поэтому мы поставили цель в настоящем исследовании с помощью методов социологии проследить развертывание семейных отношений на трех указанных уровнях, чтобы создать многомерную факторную модель конструирования семьи в современной России, выявить устойчивые причины распада семьи и на основе эмпирических обобщений установить направления совершенствования законодательства в сфере укрепления семьи и распространения семейных ценностей.

Факторы социального воспроизводства института семьи. Если рассматривать социальный институт как систему общественных норм, объединенных вокруг функционального регулирования коллективного удовлетворения потребностей, признаваемых как социально значимые3, то ключевым условием его устойчивости становится характер осознания связи социальных целей и личностных потребностей, определяющих установку на создание семьи. Возникает методологическая дуальность, при которой социальный и культурный контексты в виде моделей, ролей, функций, общественных ожиданий от семьи соотносится с рефлексией индивида, совершающего действия по ее созданию, пролонгации, трансформации или прекращению существования.

При исследовании эффективности правового регулирования семейных отношений, государственных программ по поддержке семьи важно учитывать фактор согласованности функционирования личностного и социального уровней. Для социальной системы семья – это источник поддержания равновесия, стабильности. Например, через социализацию она передает субъекту опыт вхождения в различные общественные организации, укрепляющие системные связи. Для личности семейный союз – это создание оптимальной среды удовлетворения высокого вариативного спектра потребностей – от соответствия ожиданиям окружения, поддержания социального статуса до глубинной психологической и духовной поддержки. Социальный уровень в конкретной социокультурной среде стабилен и может быть точно эмпирически зафиксирован. Личностный уровень вариативен, разнообразен, может неточно осмысливаться индивидом. Поэтому непосредственно социологическими методами его замерить невозможно. Мы используем метод типологизации и факторного анализа, чтобы построить статистическую модель установок и свойств личности, наиболее соответствующую социальным запросам в представлениях о семье, и модель, противоречащую социокультурной среде российского общества.

Вначале рассмотрим систему факторов генезиса семейных отношений и норм, чтобы на ее основе выстроить методику сбора социологических данных, определить измерительные шкалы.

На межличностном уровне ключевыми факторами являются: фактор мотивации; факторы, способствующие или противоречащие созданию семьи, рождению детей; факторы образа матери, отца, супругов, иных родственников; факторы, формирующие доверие или риски воспроизводства семейных отношений; динамика личностных ценностей, связанных с социальной ответственностью в зависимости от возраста. «Стабилизирующим фактором супружеских отношений или семьи в целом является удовлетворенность браком» (Котельникова, 2018: 63), встроенность семьи в иерархию ценностей личности.

На групповом уровне институт семьи зависит от государственных программ поддержки семей, материнства и детства, от степени правовой защищенности семьи, супругов, детей в различных жизненных ситуациях, что определяет ожидаемые модели «благополучной … семьи как субъекта социальных отношений» (Кашина, Клецина, 2021: 53).

На социокультурном уровне институциональные отношения семьи вытекают из трансляции традиций народа, связи данной ценности с иными исторически сложившимися социальными приоритетами, характера повседневности и его культурной обусловленности, «параметров (факторов), отражающих закономерности функционирования и развития семьи в нескольких поколениях» (Кабанова, 2022).

Для создания эмпирической базы исследования был подготовлен анкетный опрос, проведенный Центром социологических исследований Управления по молодежной политике и воспитательной деятельности Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в сентябре 2023 г. Выборочную совокупность исследования составили граждане России в возрасте старше 18 лет. Всего было опрошено 560 человек. Рассмотрим основные результаты анализа данных в соответствии с поставленной целью.

Особенности моделирования семейных отношений в современной России на межличностном уровне . Препятствием созданию семьи могут служить разнородные факторы – от материальных до духовно-нравственных. Наиболее значимыми для респондентов являются риски, связанные с психологическими причинами, а не с материальными. Типологизация опрошенных, не имеющих собственной семьи, позволила выделить три группы личностей. В первой группе основным является доверие другому, которое ассоциируется с ответственностью и уровнем нравственности. Низкая оценка последнего в обществе формирует опасение у таких личностей, связанное с тем, что у партнера для создания семьи проявится общая тенденция отсутствия должной ответственности. В результате возникнет неустойчивость отношений. Для второй группы опрошенных основной риск вытекает из опыта их социального окружения или из личных неудач. Экстраполируя семейные проблемы родственников, знакомых на свою жизнь, они испытывают опасения повторения чужих или своих ошибок, что также негативно сказывается на доверии к потенциальному партнеру. В третьей группе наиболее существенными являются материальные факторы. Опрошенные этого типа стремятся сделать хорошую карьеру, добиться определенного качества жизни. Только после достижения этих целей они готовы создавать семью. Любая неуверенность в сохранении материальных условий создает для них препятствие к созданию семьи (табл. 1).

Таблица 1 – Классификация факторов, препятствующих созданию семьи в соответствии с типом личности

Table 1 – Classification of Factors Hindering Family Formation According to Personality Type

|

Типы личностей |

|||

|

1 |

2 |

3 |

|

|

Стремление добиться хорошей карьеры |

0 |

0 |

0,823 |

|

Отсутствие финансовых возможностей |

0 |

0,298 |

0,698 |

|

Отсутствие отдельного жилья |

0 |

0 |

0,658 |

|

Желание пожить для себя, быть свободным |

0,271 |

0 |

0,638 |

|

Сложная обстановка в обществе, в мире |

0,236 |

0,248 |

0,567 |

|

Нежелание иметь детей |

0,401 |

-0,204 |

0,474 |

|

Отсутствие подходящих кандидатур для создания семьи |

0 |

0,770 |

0 |

|

Проблемы в отношениях между родителями, которые не хочется повторять |

0 |

0,739 |

0 |

|

Неудачи в предыдущих отношениях |

0,224 |

0,624 |

0 |

|

Неудачный семейный опыт родственников, знакомых, друзей |

0 |

0,620 |

0 |

|

Сложность найти порядочного, ответственного человека |

0,917 |

0 |

0 |

|

Низкий уровень нравственности людей |

0,785 |

0,300 |

0 |

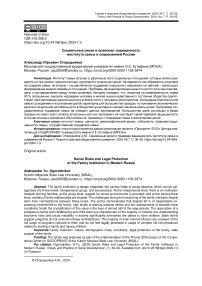

Таким образом, основными препятствиями для создания семьи на личностном уровне выступают социально-психологические, а не материальные факторы. Среди респондентов, которые не создали свою семью, распространено разочарование в человеке. Они не могут найти партнера, который соответствовал бы их образу спутника жизни, был бы при этом порядочным, ответственным (рис. 1).

Рисунок 1 – Причины сомнения или нежелания иметь семью, %

Figure 1 – Reasons for Doubting or not Wanting to Have a Family, %

Среди молодых респондентов в возрасте от 18 до 25 лет существенно возрастает вес материальных факторов, среди которых: желание добиться хорошей карьеры, отсутствие финансовых возможностей или отдельного жилья, стремление пожить для себя, быть свободным.

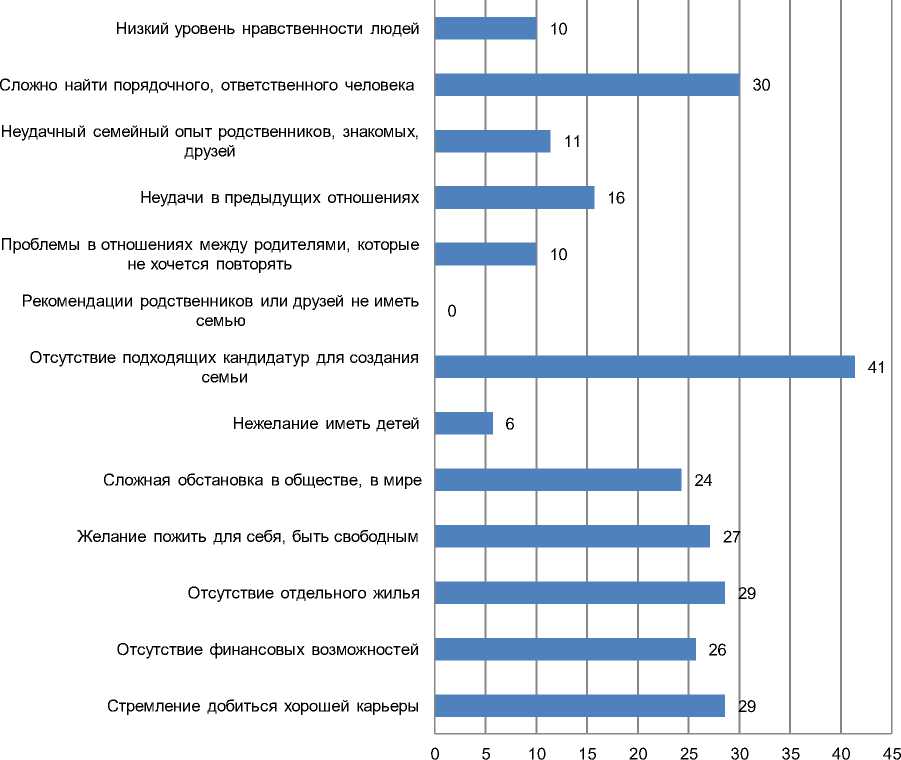

Указанные факторы можно считать достаточно весомыми, чтобы говорить о существенном снижении привлекательности института семьи и его влияния на повседневность граждан России. По данным опроса, среди респондентов только 42 % состоят в зарегистрированном браке и еще 7 % – находятся в отношениях сожительства. В возрастных группах 26–35 лет и 36–50 лет 42 % отпрошенных не состоят в браке. Таким образом, ситуация не меняется сразу в нескольких поколениях. Нет положительной динамики по созданию семьи в возрастных группах от 26 до 50 лет (рис. 2).

84,4

3,1

12,5

18–25 лет

29,4

11,8

58,8

Больше 50 лет

■ Да, в зарегистрированном ■ Да, но без регистрации ■ Нет

Рисунок 2 – Корреляция семейного статуса и возраста, %

Figure 2 – Correlation of Marital Status and Age, %

Корреляционный анализ возраста, желания создать семью и семейного статуса показал, что около трети опрошенных после 35 лет разочаровались в институте семьи, для них негативные факторы существенно перевешивают преимущества ее наличия.

Ценности материнства и отцовства все еще сохраняют свой высокий уровень распространенности в российском обществе. Даже у респондентов в возрасте 18–25 лет есть желание в ближайшем или отдаленном будущем иметь детей (80 %). Однако в группе опрошенных, не создавших семью, данная установка существенно снижается. Таким образом, наличие детей в сознании граждан является значимым индикатором благополучия брака. Сомнения в целесообразности института семьи, риски его создания формируют существенный барьер для решения иметь детей. Важными здесь также являются не материальные факторы, а ценностные – роли материнства и отцовства ассоциируются в основном с полной семьей, а при ее отсутствии наличие детей противоречит ценности качества жизни.

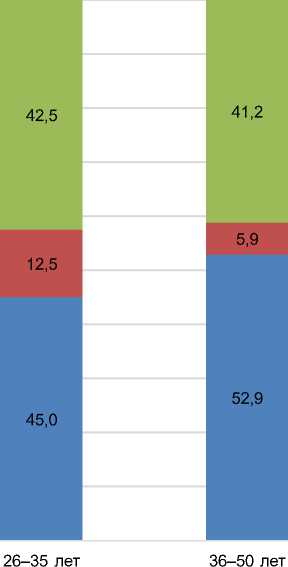

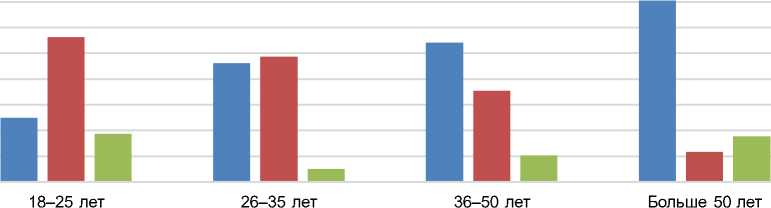

Если же рассматривать опрошенных, имеющих собственную семью, то здесь ситуация резко меняется. У семейных пар решение о рождении детей во многом связано с материальным положением – финансовыми возможностями и наличием подходящего жилья. Их отсутствие создает препятствие для рождения детей в 70 % случаев среди семейных опрошенных, еще не ставших родителями. Наибольший вес материальных факторов отмечается в возрастных группах 18–25 лет, то есть у молодых семей (рис. 3).

■ 18–25 лет ■ 26–35 лет ■ 36–50 лет ■ Больше 50 лет

Рисунок 3 – Корреляция возраста и значимых причин отсутствия детей у семейных респондентов, %

Figure 3 – Correlation of Age and Significant Reasons Absence of Children among Family Respondents, %

Следовательно, для формирования устойчивой установки иметь детей в семейных парах наиболее важными условиями являются: наличие возможности приобретения нового жилья, увеличение заработной платы и повышение стабильности в государстве, в том числе в экономике и внешней политике. Данные условия повлияют на желание завести ребенка у половины опрошенных без детей, чаще – из числа молодых респондентов. У одиноких опрошенных на первый план выходит доверие к институту семьи. Установка на рождение детей отодвигается на второй план по отношению к ситуации выбора жизненной стратегии: создавать семью или нет.

Таким образом, с целью повышения рождаемости в российском обществе важно разработать два направления управленческого воздействия: для семейных пар и одиноких граждан. Первым важно чувствовать реальную материальную и социальную поддержку, связанную с рождением детей и, что принципиально, сохраняющуюся при любом экономическом состоянии страны. Для одиноких граждан актуально повышать ценность доверия человеку, показывать, что риски вне семьи выше, чем в семье. Для этого, возможно, например, использовать принцип соборности, ориентированный на обнаружение в любом человеке потенциала совершенства, признающий раскрытие индивидуальности через другого, через помощь в развитии близкому человеку. При таком подходе создание семьи не ограничивает свободу, а, напротив, дает возможности раскрыть свой потенциал в развитии вместе с другим.

Другой проблемой на межличностном уровне, препятствующей стабильности института семьи, является риск развода, высокая доля распавшихся семей. Основными причинами разводов, по мнению опрошенных, являются противоречия ценностей и разность характеров. Остальные для них малозначимы. Данное мнение может быть субъективным, не отражающим подлинные причины разводов, поэтому мы с помощью однофакторного дисперсионного анализа исследовали возможные личностные позиции, которые характерны именно для тех опрошенных, у которых были разводы. Оказалось, они больше других чувствуют угрозу безопасности детей, нехватку нравственных принципов и религиозной веры, испытывают бытовые трудности, имеют низкие доходы или ощущают нехватку денег, боятся непредвиденной потери работы, у них доминирует желание иметь постоянного сексуального партнера, есть оторванность от народных традиций и отсутствие примера крепкой семьи (рис. 4).

отсутствие примера крепкой семьи

неуверенность в супруге 25

оторванность от народных традиций болезни, эпидемии

страх одиночества

нехватка религиозной веры

доминирование желания иметь детей

плохое здоровье, трудности с лечением

непредвиденная потеря 19 работы

низкие доходы, нехватка денег

18 16

угроза безопасности детей

нехватка нравственных принципов

бытовые трудности

Рисунок 4 – Особенности респондентов, состоящих в разводе1

Figure 4 – Characteristics of Divorced Respondents

При этом среди индивидов данной группы существенно меньше, чем у остальных распространено стремление к творчеству, к саморазвитию, к созданию уютного дома, благоустройству быта, желание о ком-то заботиться, чувство независимости во взглядах, уверенность в защите своих прав, снижен интерес к политическим процессам, почти отсутствует понимание того, что иметь семью и детей – нравственный долг человека, менее значима ценность демократии (рис. 5).

стремление к творчеству

стремление к 18 саморазвитию

чувство независимости во взглядах

стремление о ком-то заботиться 16

уверенность в защите своих прав

ценность демократии

стремление создать уютный дом, благоустроить быт

понимание, что иметь семью и детей — нравственный долг человека

снижение интереса к политическим процессам

Рисунок 5 – Особенности, в меньшей мере присущие респондентам, состоящим в разводе 1

Figure 5 – Features Less Common to Divorced Respondents

Таким образом, на межличностном уровне существует устойчивая группа факторов сознания, мировоззрения и некоторых жизненных условий, одновременное действие которых повышает вероятность развода от 10 до 50 %. Большая часть из них связана с противоречием между собой религиозных, политических, традиционных, нравственных, терминальных (ориентирующих на цели жизни) ценностей. Именно противоречия в их иерархии создают нечеткость понимания субъектами жизненных целей, размытие у них вектора саморазвития. На эти особенности сознания накладываются бытовые проблемы или сложности со здоровьем, переживание которых существенно острее, чем у опрошенных с четкой системой ценностей. Возникает недоверие к человеку как к таковому, в том числе к членам семьи, что ведет к конфликтам.

Затрудняет преодоление указанных противоречий отсутствие четкого представления о модели семьи, формируемой на основе примеров устойчивых браков. Понимание того, как решить конфликтные ситуации, отсутствует, что ведет к разводу. Следовательно, противоречия, зародившиеся на уровне ценностей, переходят в несоответствие жизненных целей, затем – на бытовые условия и на коммуникацию в семье.

Коллективно-групповые факторы генезиса института семьи . В данной группе факторов центром является рефлексируемое отношение общества к семье, к ее значимости, нормальной модели отношений, связи с другими институтами. Кристаллизация социальных ожиданий определяется через программы государственной поддержки семьи и защиту прав ее членов в сложных жизненных ситуациях.

Из всех государственных выплат, направленных на поддержку семьи, эффективными являются только пособия по беременности и родам («декретные») и ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Данные меры охватывают около трети семей. Наименее распространены такие меры финансовой помощи, как ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, увеличенные больничные по уходу за ребенком до семи лет, помощь многодетным семьям на погашение ипотеки, программа «Молодая семья» (единовременная безвозмездная помощь, направленная на улучшение условий проживания граждан), семейная ипотека (кредит по льготной ставке до 6 % годовых на покупку жилья или строительство частного дома), выплаты семьям инвалидов и детей-инвалидов, ежемесячных денежных средств опекунам, попечителям, приемным родителям, патронатным воспитателям, ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим ребенка, выплаты молодым семьям (табл. 2).

Таблица 2 – Масштабы государственных выплат, направленных на поддержку семьи, %

Table 2 – Scale of State Payments, Aimed at Family Support, %

|

2 со 2 1 g ° |

и q п О о R Ф О X Е |

2 О с ф |

R Ф ГЦ ^t Ф О § X с |

||

|

Выплаты молодым семьям |

2,9 |

0 |

89,5 |

1 |

6,7 |

|

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим (удочерившим) |

0 |

0 |

96,2 |

0 |

3,8 |

|

Выплата ежемесячных денежных средств опекунам, попечителям, приемным родителям, патронатным воспитателям |

0 |

0 |

95,3 |

0 |

4,7 |

|

Выплата семьям инвалидов и детей-инвалидов |

0 |

1,9 |

93,3 |

0 |

4,8 |

|

Семейная ипотека (кредит по льготной ставке до 6 % годовых на покупку жилья или строительство частного дома) |

2,8 |

0 |

91,7 |

0 |

5,6 |

|

Программа «Молодая семья» (единовременная безвозмездная помощь, направленная на улучшение условий проживания граждан) |

0,9 |

0,9 |

88,1 |

0,9 |

9,2 |

|

Помощь многодетным семьям на погашение ипотеки |

0 |

0 |

90,7 |

0,9 |

8,3 |

|

Увеличенные больничные по уходу за ребенком до семи лет |

0,9 |

1,8 |

82,9 |

2,7 |

11,7 |

|

Ежемесячное пособие на ребенка от восьми до 17 лет |

3,5 |

6,1 |

84,3 |

0 |

6,1 |

|

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |

0 |

0 |

94,5 |

0 |

5,5 |

|

Выплаты многодетным |

2,7 |

1,8 |

90,0 |

1,8 |

3,6 |

|

Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (для семей, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе) |

3,6 |

4,5 |

85,7 |

2,7 |

3,6 |

|

Дополнительные ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка |

6,4 |

5,5 |

81,8 |

2,7 |

3,6 |

|

Материнский капитал |

14,0 |

2,6 |

80,7 |

1,8 |

0,9 |

|

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет |

15,0 |

14,2 |

65,5 |

1,8 |

3,5 |

|

Пособие по беременности и родам («декретные») |

18,2 |

14,9 |

64,5 |

0,8 |

1,7 |

|

Выплата при постановке на учет в женской консультации |

12,0 |

6,8 |

65,0 |

4,3 |

12,0 |

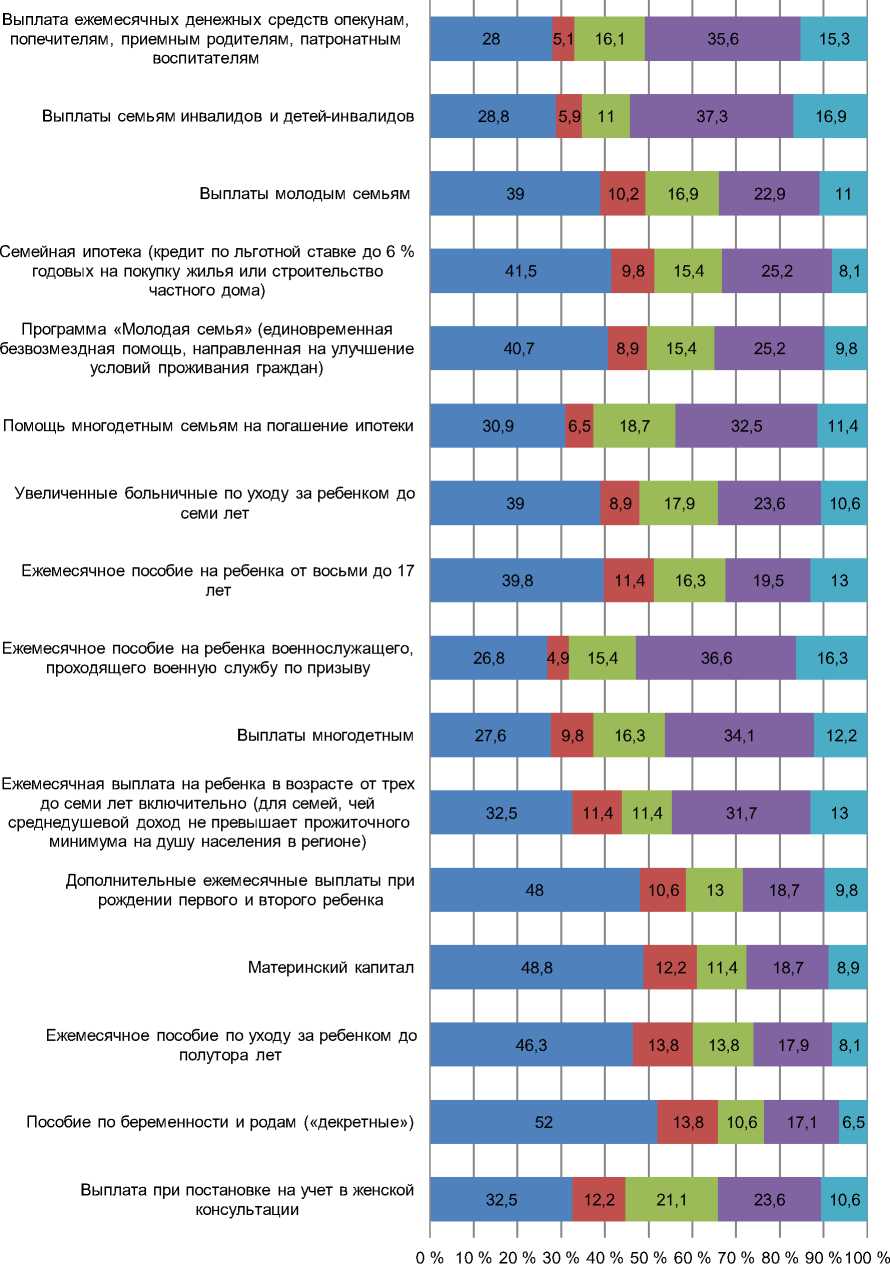

Вместе с тем опрошенные имеют существенную потребность в государственной поддержке семьи, которая могла бы стимулировать появление у них установки на рождение детей. Наиболее востребованы такие меры, как пособие по беременности и родам («декретные»), ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, материнский капитал, дополнительные ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка, увеличенные больничные по уходу за ребенком до семи лет, семейная ипотека (рис. 6).

■ высокая ■ средняя низкая ■ отсутствует ■ нет ответа

Рисунок 6 – Потребность в мерах государственной поддержки семьи (в % от числа опрошенных, состоящих в браке)

Figure 6 – Demand for State Support Measures for Families (in % of Married Respondents)

Такое расхождение реальной поддержки и потребности в ней говорит о низкой информированности граждан о механизме получения государственных выплат, пособий и иных льгот. Для снижения рисков создания семьи и рождения детей важно сделать более доступной и понятной для граждан процедуру получения пособий, повысить их информированность о собственных правах на такую поддержку, пересмотреть критерии оказания помощи.

Если государственная поддержка семьи осуществляется в типичных, распространенных ситуациях, то иные формы защиты прав членов семьи связаны с редкими, сложными ситуациями, выходящими за рамки представления общества о должном. Но такая защита не менее важна, так как снижает риски негативных последствий создания семьи, повышает у граждан чувство уверенности в себе. Чтобы эффективно защищать права членов семьи, важно учитывать наиболее распространенные опасения и создавать информационный фон о гарантиях в случае наступления негативных последствий семейной жизни.

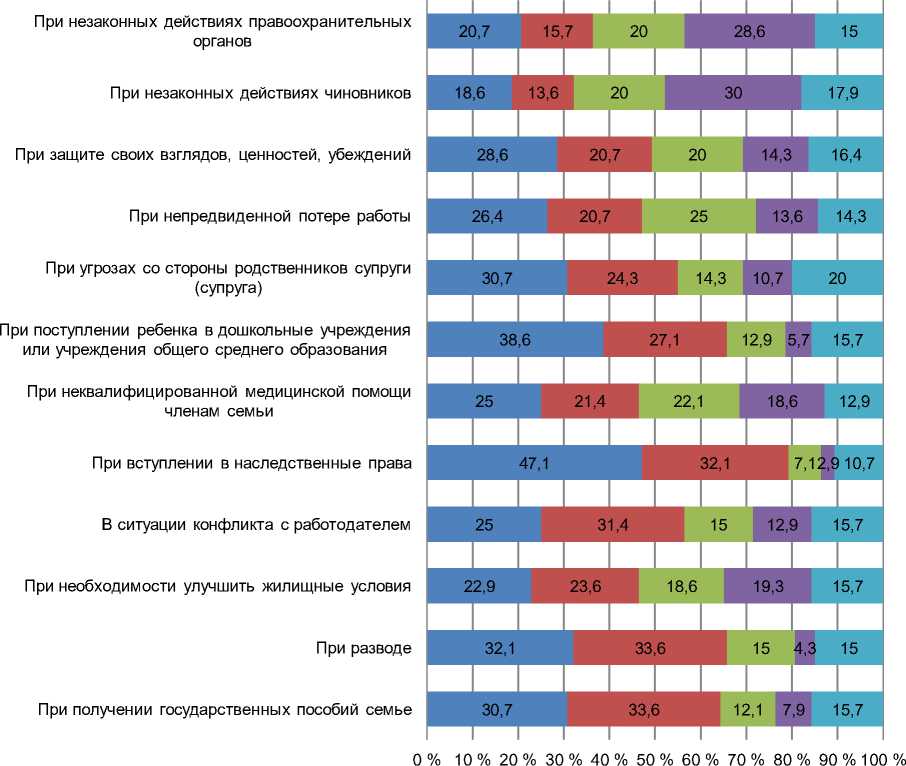

Риски семейной жизни мы разделили на внутренние и внешние. Оценивая первые, связанные с отношениями внутри семьи, опрошенные отметили, что наиболее полно защищены права семьи в ситуациях получения ее членами государственных пособий, вступления в наследственные права, приема ребенка в дошкольные учреждения или учреждения общего среднего образования в случае развода. В данном случае более половины опрошенных уверены, что смогут реализовать свое право или защитить себя от его нарушений. Чувство наименьшей защищенности своих прав и гарантий их реализации у респондентов возникает при необходимости улучшить жилищные условия, в случае незаконных действий чиновников или представителей правоохранительных органов (рис. 7). Наиболее уязвимыми в сфере защиты своих прав как члена семьи чувствуют себя опрошенные в возрасте 26–35 лет.

■ высокая ■ средняя низкая ■ отсутствует ■ нет ответа

Рисунок 7 – Степень защиты прав семьи в различных ситуациях (в %)

Figure 7 – Degree of Protection of Family Rights in Different Situations (in %)

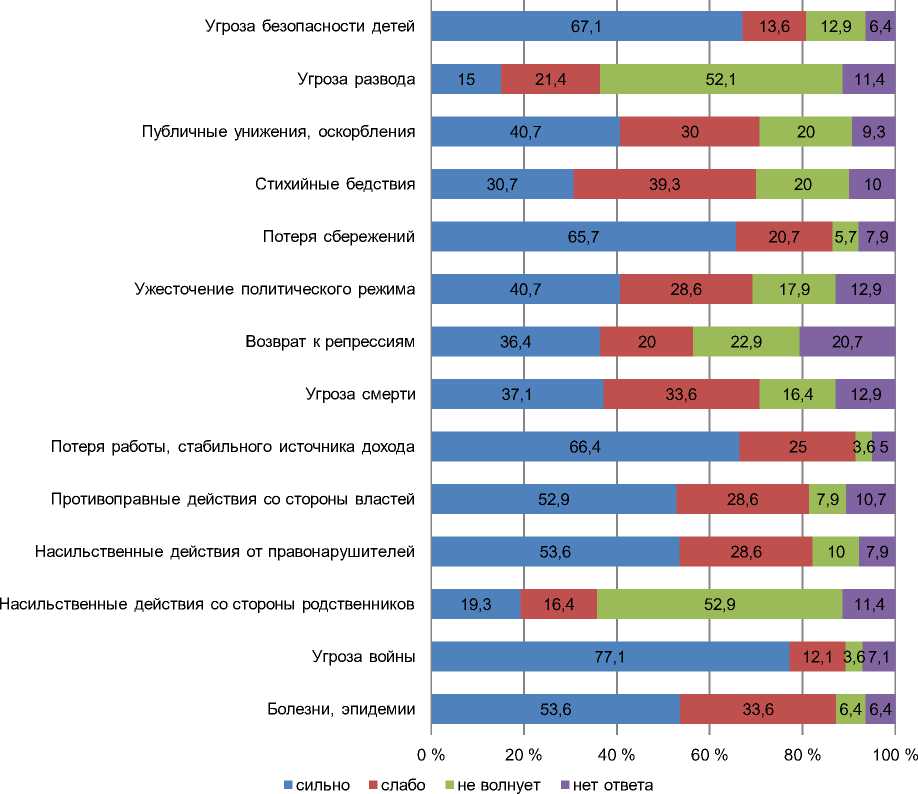

Среди рисков во внешней среде наибольшие опасения у опрошенных вызывают следующие: угроза войны, безопасности детей, потеря работы, стабильного источника дохода, сбережений. Именно эти факторы являются основными причинами депрессий, снижения жизненного оптимизма, что косвенно влияет и на оценку государственной политики. Только два риска не распространены среди опрошенных: риски насильственных действий со стороны родственников и угроза развода (рис. 8).

Рисунок 8 – Факторы риска внешней среды (в %)

Figure 8 – External Environment Risk Factors (in %)

При этом почти половина опрошенных испытывает высокое чувство риска от различных жизненных ситуаций. Среди тех, кто имеет собственную семью, меньше тех, кто боится негативного внешнего воздействия. Исключение составляют риски, связанные с безопасностью детей. Эти данные говорят о сохранении институтом семьи функции защиты от внешней среды, среднем уровне ее реализации. С возрастом усиливается страх пред болезнями, эпидемиями, стихийными бедствиями, но уменьшается опасение риска возврата к репрессиям и ужесточения политического режима.

Социокультурные особенности семейных отношений в России . Социокультурные особенности генезиса института семьи вытекают из доминирующего типа мировоззрения, определяемого ценностным полем, и семейных традиций, закрепленных в культурных паттернах. Чтобы обнаружить ценностные и иные мировоззренческие факторы достижения стабильности семейных отношений, мы сравнили ценности, жизненные установки и риски личностей, создавших семью и отказавшихся от этого. Было установлено, что респонденты, состоящие в браке, имеют приоритет семьи над материальным положением и над жилищными условиями, заботятся о безопасности детей, ожидают стабильности в государстве, знают семейные традиций предков, считают, что создать семью нужно до 30 лет, ожидают поддержку государства при создании семьи, рождении детей, ощущают ценность родительства, хотят иметь детей, имеют высокую культуру общения, думают о будущем и ожидают о нем правдивую информацию.

Те опрошенные, которые не создали семьи, отличаются более выраженным стремлением к высокой заработной плате, их приоритетная цель – получение нового жилья, они боятся насильственных действий со стороны родственников, потери работы или конфликта с работодателем, для них более значимы демократические принципы, преобладает отношение к браку как к обязанности, дани традиции, они демонстрируют стремление к финансовому благополучию до создания семьи и к индивидуальной свободе.

Таким образом, ценностные ориентации, жизненные цели и характер организации быта существенно влияют на вероятность создания крепкой семьи. Преобладание материальных и индивидуалистических ценностей негативно сказывается на устойчивости данного института. Напротив, ориентированность на традиции, крепкое государство, культуру общения, стабильное будущее и заботу о другом не только способствует желанию создать семью, но и позволяет сделать брак устойчивым, снизить риск развода.

Традиции своего народа в сфере семейной жизни актуальны для воспроизведения среди половины опрошенных. Еще 41 % респондентов считает нужным помнить лишь некоторые из них. Интерес к семейным традициям существенно возрастает в более старших группах. Среди молодых респондентов до 26 лет всю важность их сохранения понимают только 25 % опрошенных (рис. 9).

■ Это очень важно

■ Следует придерживаться лишь некоторых семейных традиций

Сегодня не стоит соблюдать традиции в силу их неактуальности

Рисунок 9 – Корреляция возраста и понимания важности сохранения семейных ценностей народа

Figure 9 – Correlation of Age and Understanding of the Importance of Preserving Family Values of the People

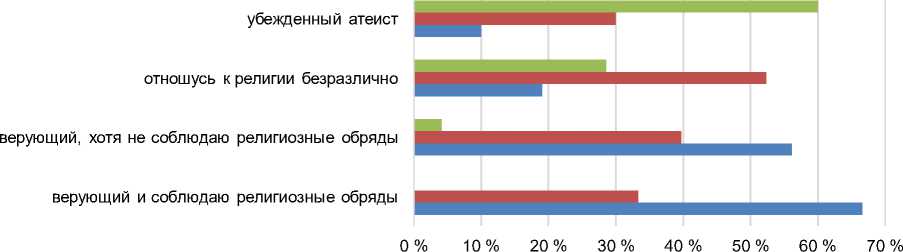

Религиозная вера способствует росту интереса к семейным традициям народа, усиливает ценность кристаллизации традиционной культуры в жизни (рис. 10). Чувство связей с культурой народа, с традициями и мировоззрением существенно повышает установку на рождение и воспитание детей. Среди респондентов, у которых есть дети, в 2,5 раза увеличивается доля тех, кто ценит всю полноту традиций народа.

■ Сегодня не стоит соблюдать традиции в силу их неактуальности

■ Следует придерживаться лишь некоторых семейных традиций

■ Это очень важно

Рисунок 10 – Корреляция отношения к религии и понимания важности сохранения семейных традиций народа

Figure 10 – Correlation of Attitude to Religion and Understanding of the Importance of Preserving Family Traditions of the People

Среди всех семейных традиций, которые смогли назвать респонденты, самой распространенной является совместное празднование значимых дат, например, Дня Победы, Пасхи, Нового года. Данную традицию отметили более половины опрошенных. Почитание родителей и главенство мужа при принятии важных решений признали важными 10 % опрошенных. Большинство из традиций, которые назвали опрошенные, им хотелось бы соблюдать. Самыми распространенными вариантами воплощения актуальных сегодня традиций являются праздничные ужины, иерархия в семье, венчание, совместное посещение храма.

Заключение . Данные проведенного нами исследования показывают, что среди абсолютного большинства опрошенных распространена устойчивая установка на создание или сохранение семьи вне зависимости от их ценностей и возраста. Полноценную ячейку общества с детьми, домашним уютом, своими традициями имеют или хотят иметь около 90 % респондентов. Среди факторов, способствующих актуализации установки вступления в брак, на первом месте стоят психологические, ценностные и коммуникационные. Материальные и социально-правовые факторы на этом этапе отходят на второй план. Вначале опрошенным важно найти человека, которому можно доверять, сформировать модель отношений в своей семье, получить поддержку родных. Среди респондентов, не вступивших в брак, преобладает недоверие человеку, его морально-нравственному уровню. Поэтому семья ассоциируется у них с высокой степенью риска на межличностном уровне, который не может быть снят на уровне права, поддержки государства. Для семейных респондентов, когда им нужно принимать решение о рождении детей, основными становятся финансовые и материальные факторы, понимание правовой защищенности родительства и детства. Именно недостаток финансовых возможностей, неопределенность с сохранением работы, уровня дохода или отсутствие достаточной жилой площади останавливает супругов в стремлении стать родителями. Ценностные и психологические факторы здесь уже менее значимы. В результате рождение детей откладывается на несколько лет и осуществляется только после 35 лет. Единственную группу, в которой ценностная ориентация на создание семьи слабая, составили респонденты в возрасте от 18 до 25 лет. Для них характерно стремление к карьере, достижению финансового благополучия, семья же для представителей данной категории опрошенных является абстрактной ценностью, актуализировать которую они в ближайшие несколько лет не намерены. Таким образом, семьи создаются в большинстве случаев в возрасте от 26 до 35 лет, но рождение детей чаще переносится на возраст от 35 до 50 лет.

Обобщая данные исследования, можно выделить две группы рисков для современного института семьи. Первая связана с его воспроизводством и обусловлена снижением личной и социальной значимости семейных отношений, уменьшением количества браков, особенно в возрасте до 35 лет. Настораживает тот факт, что около 40 % респондентов институт семьи не воспринимают связанным с повышением стабильности в жизни. Напротив, он соотносится с ситуацией неопределенности. Распространено мнение, что защитить свои права легче будучи одиноким, чем членом семьи. На первый план выходят риски не материального, а правового и духовного характера. Поэтому на юридическом уровне обнаруживается недостаток мер по защите членов семьи, в том числе отцов, матерей, супругов молодых семьей в сложных, непредвиденных ситуациях. Например, особые гарантии в получении или сохранении работы, образования, качественной медицинской помощи, юридической поддержки для членов молодых семей, существенно повысили бы интерес к созданию семьи. В духовном плане риски возникают из-за недоверия человеку, его нравственным качествам и степени ответственности перед другим. Чаще всего их источник – проблемы в отношениях родных, знакомых. Преодоление этих рисков во многом связано с возрождением семейных традиций, распространением ценности достоинства личности, механизмов ее реализации в семье, восстановлением в сознании граждан связи традиционной семьи и стабильности в жизни.

Вторая группа рисков связана с функционированием семьи. Их последствиями являются разводы и нежелание иметь детей. Здесь на первый план выходят материальные и социальноправовые аспекты. По данным исследования, население сегодня имеет недостаточно информации о государственных программах поддержки семей, материнства и детства. Большая часть их недоступна для семей или предполагает сложную процедуру оформления. В результате возникает чувство правовой незащищенности в различных жизненных ситуациях, в том числе связанных с рождением и воспитанием детей. Родительство воспринимается как дополнительный риск. Данные опасения носят во многом субъективный характер, так как в семьях с детьми их меньше. Поэтому для преодоления данных рисков важно давать больше информации населению о примерах успешной защиты прав членов семьи, о конкретных действиях по участию в программах поддержки семьи, о гарантиях реализации прав материнства в трудовой сфере.

Таким образом, укреплению института семьи в российском обществе способствует распространение принципа соборности, уверенности в нравственном развитии общества, граждан, знаний о семейных традициях, усиление чувства стабильности в государстве, понимание населением целей развития страны и механизмов защиты прав детей, поддержки материнства, повышение культуры речи, общения, распространение нравственных и религиозных ценностей.

Список литературы Социальные риски и правовая защищенность института семьи в современной России

- Кабанова К.В. Традиции и их роль в развитии семьи и общества // Психолог. 2022. № 1. С. 72-80. DOI: 10.25136/2409-8701.2022.1.35918 EDN: WLSUES

- Кашина М.А., Клецина И.С. Модели семьи и семейных отношений в государственных документах по семейной политике и в представлениях студенческой молодежи: точки соприкосновения и расхождения // Женщина в российском обществе. 2021. № 2. С. 47-64. DOI: 10.21064/WinRS.2021.2.4 EDN: BPIMME

- Котельникова Ю.С. Психологические факторы удовлетворенности браком в молодых семьях // Вопросы науки и образования. 2018. № 4 (16). С. 60-63. EDN: WBQUUH

- Марина А.А., Вечерникова Д.В. Актуальные проблемы современного института семьи в России // Право и управление. 2023. № 6. С. 182-185. DOI: 10.24412/2224-9133-2023-6-182-185 EDN: XTEUXM

- Москалев Е.Н. Философские факторы сохранения и укрепления института семьи в российском социокультурном пространстве XXI века // Гуманитарные и социальные науки. 2023. Т. 98, № 3. С. 20-26. DOI: 10.18522/2070-1403-2023-97-2-20-26 EDN: NHXEHS

- Разинский Г.В., Якушева Е.С., Бурова О.А. Российская семья в контексте кризиса // Вестник Пермского государственного технического университета. Социально-экономические науки. 2009. № 4. С. 67-80. EDN: KYXVRJ

- Устинова О.В., Пивоварова И.В. Преодоление кризиса института семьи в России // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2014. № 1. С. 78-82. EDN: RZRZDH