Социальные вызовы современному образованию: параметры и анализ содержания

Автор: Лукьянова Маргарита Ивановна, Данилов Сергей Вячеславович

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: История и философия образования

Статья в выпуске: 1 (19), 2017 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье предложена модель пространства вызовов современному образованию через определение параметров его описания. В качестве одного из них авторы обозначают организационно-управленческий, инструментальный параметр, который определяется государственным, либо рыночным характером регулирования образования. Вторым, аксиологическим, параметром являются ценностные характеристики, воплощённые в традициях и проявляющие себя в видении перспектив развития образования. В пространстве этих параметров авторы выделяют три вызова, наиболее актуальных для современного образования и соотносящихся друг с другом: источники заказа на образование и его финансирования, а также статус субъектов образовательных отношений.

Вызовы образованию, рынок и государство как источники регулирования образования, организационно управленческий параметр пространства вызовов, ценности образования, традиции и перспективы образования, аксиологический параметр пространства вызовов, пространство взаимоотношений вызовов современному образованию

Короткий адрес: https://sciup.org/14219764

IDR: 14219764 | УДК: 316.422

Текст научной статьи Социальные вызовы современному образованию: параметры и анализ содержания

Во втором десятилетии XXI века словосочетание «вызовы времени» стало весьма распространённым и применимым в отношении практически всех сфер социальной жизнедеятельности и культурной практики. Система образования не стала исключением, и от неё также требуют ответов на эти вызовы. Причина вполне понятна, поскольку миссия образования состоит в подготовке подрастающего поколения к жизни в обществе, а, значит, и в том, чтобы научить сегодняшних детей и подростков самостоятельно реагировать на вызовы современности.

Если обратиться к содержанию самого понятия «вызов», которое рассматривается как «требование явиться куда-либо, призыв к борьбе или состязанию; поступок, оцениваемый как объявление борьбы или оскорбление общепринятых норм» [Толковый словарь русского языка 2007: 160], то нетрудно обнаружить его стрессогенный характер.

Объединяя понимание «стресса» в терминах Ганса Селье и задачу «ответить на вызовы времени», которую должна решить система образования, мы понимаем, что последнюю побуждают продемонстрировать реакцию нападения, но не бегства, призывают «справиться», но не «обойти».

На что нападать, с чем справляться? Как сориентироваться в текущей ситуации и в вызовах, предъявляемых образованию? Что представляет собой пространство этих вызовов, и каковы параметры, характеризующие его? Поиск ответов на эти вопросы определяет сегодня актуальные задачи системы образования. В стремлении найти ответы на поставленные вопросы мы попробуем обозначить параметры для описания современного образования.

Первый из таких параметров образуется источниками регулирования системы образования, важнейшими из которых являются рынок и государство.

Образование стремительно и в подавляющем большинстве случаев без подготовки стало участником рынка. Практически все образовательные организации в настоящий момент строят свою деятельность в рыночных условиях, требующих конкурентоспособности в количестве и качестве услуг, предоставляемых условий, привлечённых средств, кадрах и др. Реальная цена за низкие конкурентные возможности школы – это лишение свободы собственно образовательных действий посредством таких ограничителей и угроз, как оптимизация, присоединение, ликвидация. Требуя от школы быть активным участником рынка, свободы действий в полной мере государство ей при этом не дает.

Вполне понятно, что вынужденное включение в рынок сопровождается возникновением разнообразных проблем. Назовём некоторые из них.

Принципиальный характер носит проблема изменения системы ценностей , поскольку ценности педагогической деятельности исторически и до сих пор связаны с содержанием образования (предмета, учебной дисциплины – если речь идёт об обучении, и личности – если мы говорим о воспитании), но не с получением прибыли.

«Диверсия» рынка в образование порождает переворот в этой ситуации, когда на первый план выходит оценка эффективности образования по количеству заработанных денег, а не по его качеству, которое плохо или почти не поддается измерению.

Еще одна проблема состоит в определении, точнее, в опредмечивании результата деятельности работника образования. Ранее эта проблема не была настолько острой, поскольку образование рассматривалось во многом как служение, направленное на формирование всесторонне и гармонично развитой личности, человека-творца.

В условиях рыночных отношений образованием предлагается два продукта. Первым из них являются образовательные услуги, под которыми, в общем, понимается нематериальный продукт, не позволяющий объективно оценить процесс, результат и качество образования. Любопытно, что дефиниция этого понятия нормативно нигде не представ-лена, но само оно активно используется. В частности, в законе об образовании применяется понятие «платные образовательные услуги».

Вторым продуктом становятся ресурсы, позволяющие обеспечить реализацию образовательных услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к их качеству. Это научно-методическое, организационное, нормативное, кадровое и др. обеспечение образовательных услуг. Уточним, что реализация и качество конкретной образовательной услуги во многом зависят от того, какая предварительная и/или параллельная работа по ее подготовке и сопровождению будет осуществлена. Причем, эффективность этого продукта зависит от компетентности, мотивации, характерологических особенностей, нравственных качеств, способностей тех педагогов и руководителей, которые будут разрабатывать и использовать это обеспечение (учебники, рекомендации, требования, документы и др.) в своей деятельности.

Качество этих услуг оценивается их востребованностью на рынке, одним из показателей которой является прибыль, полученная от их оказания. Такой показатель качества задаёт требование инновационности образовательной услуги и/или её соответствия фактически сиюминутным, быстро меняющимся запросам социума.

В результате мы получаем третью проблему, связанную с рыночным регулированием образования – смещение деятельности образовательных организаций с качества на количество предлагаемой продукции. Актуальным для образования становится вопрос времени, заставляющий образовательные организации сохранять и поддерживать свою конкурентоспособность за счет увеличения количества новых образовательных продуктов (что далеко не всегда возможно) при сокращении сроков их создания. Многие образовательные организации стараются ответить на вызовы рынка, постоянно придумывая что-то новое и, к сожалению, не всегда оправданно называя это новое инновациями.

Наряду с поощрением проникновения рыночных реалий в образование, государство в то же время наращивает свое присутствие в этой системе.

Примеров этому предостаточно:

-

• нормативное (подушевое) финансирование в общем образовании и ограничение количества бюджетных мест в вузах;

-

• количество инициированных со стороны органов власти преобразований. Так, с момента создания Министерства просвещения, то есть с 1803 года, по 1992 год в России было проведено 26 реформ образования [Новиков. Электронный ресурс], что в среднем

составляет одну реформу на каждые 7-8 лет. В нынешнем столетии количество приоритетов в системе образования, достижение которых призвано ответить на вызовы времени, значительно увеличилось;

-

• возросший соответственно этим преобразованиям, объём нормативных документов и их интенсивное обновление;

-

• активная стандартизация образования (ФГОС дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также профессиональные стандарты воспитателя и учителя, педагога-психолога, специалиста в области воспитания, педагога дополнительного образования - существуют уже сегодня, и разрабатываются новые версии стандартов).

На последнем примере остановимся чуть подробнее, так как со стандартизацией образования связано как минимум две проблемы, значимые в контексте настоящей статьи.

Одна из них заключается в неявном противоречии между направленностью стандартов на развитие, а также расширении круга компетенций педагога и наличием достаточных условий (как объективных, так и субъективных) для их практической реализации. С сожалением следует признать недостаточное организационно-управленческое, нормативное, кадровое, материально-техническое обеспечение стандартов на уровне большинства образовательных организаций (как городских, так и сельских), и тем более, на уровне педагогов, которые явно испытывают неготовность к реализации высоких требований образовательных и профессиональных стандартов в своей практической деятельности.

Одним из факторов сложности реализации стандартов выступает консервативность Школы (как системы образования, как социального института), а также самих педагогов, о чем свидетельствуют результаты исследований (например, [Собакин 1996]). Это не зависит от требований времени, так как является одним из атрибутов системы. На предъявляемые извне требования Школы часто реагируют бурными внешними изменениями (распространение новой терминологии, активное включение в выполнение поручений, демонстрация включенности в предлагаемые преобразования и т.д.), оставляя при этом практически неизменным внутреннее ценностное и смысловое ядро своей деятельности. Из-за этой консервативности и внутреннего сопротивления только небольшое количество педагогов и школ будут реально перестраиваться в соответствии с возникающими новыми требованиями.

Кроме того, предполагаемая скорость смены стандартов (один раз в десять лет) слабо сопоставима с большим объёмом трудозатрат , необходимых учителю для овладения профессиональной деятельностью в соответствии с предлагаемыми стандартами. Стандарты явно отличаются чрезмерной сложностью для понимания их педагогами, и на практике для соответствующей перестройки деятельности педагогов потребуется длительный период времени.

Тревожность, которая возникает у педагогов при обсуждении этой темы, свидетельствует, скорее, о сопротивлении введению новых стандартов, желании избежать сопутствующих трудоемких изменений или минимизировать свои усилия, ограничиваясь формальными действиями или имитируя включенность в требуемый процесс, чем реально соответствовать данному вызову.

Регулирование – рыночное и государственное – определяет содержание первого, организационно-управленческого, инструментального параметра, причём, «внешнего» по отношению к самой системе образования , с помощью которого задаётся пространство вызовов современному образованию.

Развитие образования – процесс непрерывный и нелинейный, многовекторный и противоречивый, характеризующийся на разных этапах разными традициями и разным видением перспектив. Ценностные характеристики, воплощённые в традициях и проявляющие себя в видении перспектив развития образования, образуют второй, аксиологический параметр рассматриваемого пространства [Лукьянова, Данилов 2011, 2014]. Он является «внутренним» для системы образования, поскольку задаёт отношение всех её субъектов к самим себе и к системе в целом, расставляет акценты в современном состоянии и приоритеты в развитии.

Исторически становление российского педагога происходило в контексте ценностей патриотизма и коллективизма, сочетавших в себе ориентацию на интересы государства и общества. Соответственно, своя профессиональная позиция и педагогическая деятельность воспринимались учителем как служение им, как форма духовной деятельности. В этом смысле образование, несомненно, относится к сфере культуры, которая «условно говоря, состоит из ядра в виде системы ценностей и защитного пояса, содержательно-смысловым наполнителем которого являются… традиции» [Бароненко 2012]. В них закрепляется опыт всех предшествующих поколений, который беспрепятственно пропускает во вне импульсы, идущие от ядра данной культуры, и вместе с тем задерживает или нейтрализует враждебные импульсы, идущие из внешнего мира. Образовательная культура, школа являлись во все времена и у всех народов самым консервативным социальным институтом, потому что во все времена все народы стремились в содержание школьного обучения включить всё самое надёжное, самое проверенное. Необходимость сохранения ценностей, обеспечивающих стабильность общественного устройства, с одной стороны – обуславливает высокое сопротивление предлагаемым изменениям, а с другой – вполне оправдывают консервативность отечественного образования и его институтов [Собкин 1997].

В то же время стремление спрогнозировать будущее и наметить планы его воплощения в действительность – вполне естественное желание человека, группы людей или организации. Проблема заключается лишь в том, что рыночные отношения, усилив социальное расслоение в обществе, вызывают к жизни различные видения перспектив развития образования и его субъектов. Противоречивость в восприятии и трактовке, к примеру, качества и доступности образования, его информатизации и профилизации, дистанционных форм обучения, инклюзивного образования и др. приводит к появлению таких разнонаправленных явлений, как, например, движение «За нашу советскую школу», возникновение виртуальных университетов и др.

Кроме того, предлагаемые различного рода образовательные перспективы порой настолько непонятны и сомнительны, что вызывают, по меньшей мере, удивление и даже настороженность не только у простого педагога, но и у научно-педагогического сообщества.

Примером перспектив такого рода, на наш взгляд, может являться Атлас новых профессий на период до 2035 года, разработанный в 2015 году Агентством стратегических инициатив и Московской школой управления «Сколково» в рамках «форсайт-флота», как элемент реализации национальной технологической инициативы [Атлас новых профессий. Электронный ресурс].

Так, в Атласе отсутствуют профессии учителя и воспитателя, а профессия преподавателя отнесена к «профессиям-пенсионерам». Фактически это относит к несостоятельным профессии почти всех педагогических работников, существующие в настоящее время.

Кроме того, очевидно, что часть профессий, заявленных в Атласе, будет пересмотрена и окажется не востребованной заказчиками, т.е. произойдёт обновление (уточнение) перечня «новых профессий», поскольку:

-

• отдельные уже отражены в квалификационных характеристиках должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования (например, «тьютор»);

-

• некоторые перенесены из необразовательных областей и могут не «прижиться в образовании» (например, «ментор стартапов»);

-

• ряд из них носит весьма сомнительные названия (например, «экопроповедник») или функционал (например, «разработчик инструментов обучения состояниям сознания», «модератор»);

-

• некоторые дублируют определенные функции друг друга («игромастер» и «игропе-дагог»; «разработчик образовательных траекторий» и «координатор образовательной онлайн-платформы»);

-

• есть и слишком «узкие», для того, чтобы становиться самостоятельной профессией в образовании («тренер по майнд-фитнесу» или «организатор проектного обучения»).

При этом для получения базового педагогического образования «Атласом новых профессий» рекомендуется всего пять ВУЗов России, что так же не вполне объяснимо: Московский педагогический государственный университет (МПГУ); Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; Московский государственный университет; Российский государственный гуманитарный университет; Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова [Атлас новых профессий: 181].

При условии, что Атлас является некоторым видением образа желаемого будущего отечественного образования не на столь отдалённую перспективу, можно было бы обсуждать приведённые в нём позиции [Атлас новых профессий: 173-182]. Однако их предполагается рассматривать как основание для построения дорожных карт, дающих начало вполне конкретным планам на ближайшее будущее образования. Подобное видение перспектив образования требует серьёзных уточнений и прояснений, соотнесения с реальностью.

Кроме того, преобладающая «англизация» названий настраивает на обсуждение возникающей дилеммы: интеграция в мировое сообщество или сохранение культурных традиций. Речь идёт о чрезмерном и не всегда оправданном привлечении заимствованных англоязычных названий для педагогических профессий (например: ментор стартапов, тренер по майнд-фитнессу, модератор и др.). Активное привлечение в российское образование такого тезауруса будет оказывать влияние на традиционную для этой сферы терминологию и вступать в противоречие со сложившимися в ней традициями.

Также в перечне «новых профессий» явно прослеживается некоторое их «упрощение», при том что компетентный учитель и преподаватель не может ограничиться функционалом одной из них. Более того, он интегрирует в своей работе сразу несколько «профессий будущего», например, тьютора, игромастера, экопроповедника, разработчика образовательных траекторий, организатора проектного обучения и др.

Следует заметить, что большое количество сложных и не всегда понятных намеченных целей, поставленных задач дезориентирует педагога, повышает его тревожность и отвлекает от непосредственной профессиональной деятельности с детьми. Осмелимся предположить, что мера трудности поставленных сегодня перед педагогами целей и задач выходит за пределы их зоны ближайшего развития. Это означает перегрузку и снижение эффективности педагогической деятельности, не говоря о других негативных последствиях затяжного профессионального стресса.

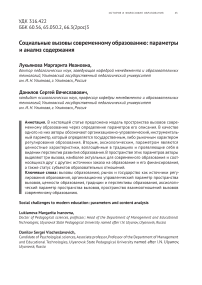

Пересечение названных параметров - регулирование системы образования и аксиологического, влияющих на социальные и культурные процессы в обществе, задаёт пространство вызовов системе образования (Рис. 1).

Анализ содержания этого пространства позволяет обнаружить три серьёзных вызова.

-

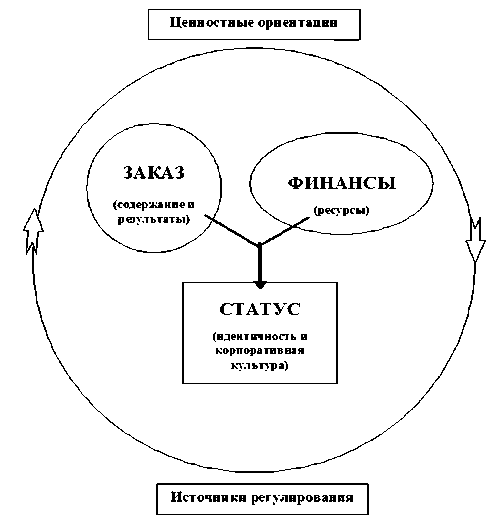

1. Заказ . Кто формирует заказ на образование: спонсоры, рынок, государство? Фактически этот вызов представляет собой вопрос «что делать?» и затрагивает такие сферы как содержание, результаты, формы и методы работы педагога и образовательной организации. Уже сегодня конкуренция за заказ на образовательные услуги высока, и в перспективе она будет еще больше возрастать.

-

2. Финансирование . Этот вызов состоит в вопросе о ресурсном обеспечении выполняемой работы и, соответственно, отношении к ней. Оно будет неодинаковым, если речь идёт об относительно стабильном, государственном финансировании через госзадание, либо о гораздо мене предсказуемом рыночном. Соревновательность, возникающая в условиях поиска и реализации рыночного заказа либо участия в конкурсах и грантах, также способствует развитию конкуренции в системе образования.

-

3. Статус всех субъектов образовательных отношений – ученика, учителя, родителей, образовательной организации и др. Здесь возникает целый блок вопросов – «Кто мы - те, кто это делает? кто в этом участвует?» - об идентичности и корпоративной культуре, самооценке и уровне притязаний, зоне контроля и самоуважении. В перспективе статус меняется с самостоятельного и уникального, имеющего свою самобытность, на элемент более крупной организации или объединения, позволяющего «выжить» в конкурентной борьбе.

Предлагаемые параметры пространства вызовов современному образованию позволяют нам предложить к обсуждению две модели, графически иллюстрирующих его основные проблемы (см. рис. 1 и рис. 2). Первая, на наш взгляд, моделирует само пространство, а вторая – характер взаимоотношений между вызовами.

ПЕРСПЕКТИВЫ

-

1. Заказ к образованию определяется рынком.

-

2. Финансирование (рыночное) под заказ.

-

3. Укрупнение (объединение) или оптимизация ОО.

-

1. Все государственные (областные, муниципальные) образовательные организации, которые финансируются в соответствии с:

-

• Государственным заданием.

-

• Грантами.

-

• Конкурсами.

-

2. Создание, развитие и функционирование региональных инновационных инфраструктур. Развитие сетевого взаимодействия ОО.

РЫНОК

Отдельные элитные образовательные учреждения, которые финансируются либо родителями учеников (спонсорами), либо организациями, которые и определяют особый заказ.

-

1. Определение государственного заказа к образованию.

-

2. Финансирование всей отрасли.

-

3. Дифференциация образовательных учреждений.

ГОСУДАРСТВО

-

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Рис. 1. Пространство вызовов современному образованию

Рис. 2. Пространство взаимоотношений вызовов современному образованию.

Объединяя эти вызовы, мы получаем три элемента, образующих, на наш взгляд, целостную проблему самоопределения Школы в современных условиях. От неё ждут ответа на вызовы, дать который она сможет только в том случае, если основательно перестроится, определив для себя новые цели и содержание, ресурсы и идентичность.

Список литературы Социальные вызовы современному образованию: параметры и анализ содержания

- Атлас новых профессий. М., 2015. . URL: gef.atlas-ru.pdf (дата обращения: 22.03.2017).

- Бароненко А.С. К вопросу о противоречиях и методологических проблемах инновационной деятельности/А.С. Бароненко. Вестник ЮУрГУ. Серия: «Образование. Педагогические науки», выпуск 15. № 4. 2012. С. 22-25.

- Лукьянова М.И., Данилов С.В. Ценностное поле современного образования//Ценности профессиональной деятельности современного педагога: межвузовский сборник научных трудов/под общ. ред. М.И. Лукьяновой, Е.А. Лодатко. Черкассы-Ульяновск: УИПКПРО, 2011. 272 с. C. 3-9.

- Лукьянова М.И., Данилов С.В. Аксиологическая модель современного образования /М.И. Лукьянова, С.В. Данилов//Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6; URL: http://www.science-education.ru/120-15348 (дата обращения: 22.03.2017).

- Новиков А.М. Нет веры к вымыслам чудесным /Интернет-ресурс «Сайт академика А.М. Новикова»: URL: http://www.anovikov.ru/artikle/nv.htm (дата обращения: 22.03.2017).

- Собкин В.С. Старшеклассник в мире политики. Эмпирическое исследование. М.: ЦСО РАО, 1997. 318 с.

- Собкин В.С., Писарский П.С., Коломиец Ю.О. Учительство как социально-профессиональная группа. М.-Рига: ЦСО РАО, 1996. 102 с.

- Толковый словарь русского языка/под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.).

- Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов/под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: Оникс, Мир и Образование, 2007. 1200 с.