Социальный капитал и адаптация южнокорейских мигрантов в России

Автор: Цой Гунвон

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Социальная психология

Статья в выпуске: 1 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено рассмотрению взаимосвязи соединяющего и связывающего социального капитала с социокультурной и психологической адаптацией южнокорейских мигрантов, проживающих на территории Российской Федерации. Социальный капитал включает в себя социальные связи и сети, которые позволяют эффективно взаимодействовать с людьми для достижения общих целей. В предложенной Р. Патнэмом классификации выделяются соединяющий (bridging) и связывающий (bonding) социальный капитал, которые направлены на взаимодействие в рамках ингруппы и аутгруппы соответственно. Целью настоящего исследования является проверка гипотезы о том, что связывающий и соединяющий социальный капитал южнокорейских мигрантов связан с их социокультурной и психологической адаптацией соответственно. В исследовании приняли участие мигранты из Южной Кореи, проживающие в России (N = 222). Было показано, что рассмотренные виды социального капитала имеют положительную корреляцию с адаптацией южнокорейских мигрантов в Российской Федерации, причем выявлены значимые связи между связывающим социальным капиталом и психологической адаптацией и между соединяющим и социокультурной адаптацией.

Психологическая адаптация, социокультурная адаптация, связывающий социальный капитал, соединяющий социальный капитал, мигранты, южная корея

Короткий адрес: https://sciup.org/147233026

IDR: 147233026 | УДК: 316.472.4 | DOI: 10.14529/psy180105

Текст научной статьи Социальный капитал и адаптация южнокорейских мигрантов в России

Предмет миграции из Северо-Восточной Азии, в частности из Республики Корея, малоизучен. Основные исследования на эту тему были выполнены в США (Park & Bernstein, 2008). Иммиграция корейцев на российскую территорию, прежде всего на Дальний Восток, началась в 1860-е гг. и сопровождалась освоением Уссурийского и, отчасти, Амурского краев. В процессе адаптации на новых землях корейцы сформировали собственную диаспору – группу из представителей одной нацио нальности, которые сохраняют единую куль- 58

турную целостность (Петров, 2000). Несмотря на столь длительное время проживания на российской территории, корейцы до сих пор поддерживают систему этнических ценностей, и новые переселенцы с Корейского полуострова также придерживаются своих народных традиций.

Современная Южная Корея – страна с солидным финансовым капиталом и постоянным экономическим ростом – активно налаживает взаимоотношения с мировым сообществом. По данным Министерства иностранных дел Республики Корея, в России в конце 2014 года проживало 166 956 граждан Кореи, в том числе 7 537 человек, родившихся в Южной Корее. Большинство из них живет в России на постоянной основе (5 474 чел., в том числе 320 лиц с двойным гражданством). Большинство корейских мигрантов проживает в центральной части России (Министерство иностранных дел, 2015).

В корейской литературе мигрантов из Кореи делят на «старых» и «новых». «Старые» мигранты – это беженцы, сельскохозяйственные и трудовые мигранты в Россию, Китай, Японию и США, покинувшие свою родную страну в период с 1860 по 1945 гг. Эмигрантов после Корейской войны (1950–1953 гг.) называют «новыми», их основу составляют те, кто является инвестиционными и семейными иммигрантами, переехавшими, в основном, в США, Германию, Канаду и Бразилию (Choi, 2001). Также важно заметить, что в России разделяют корейцев на три большие группы: этнические корейцы («старые» мигранты), северо- и южнокорейцы. Фокус нашего исследования лежит на южнокорейцах, которые входят в категорию «новых» мигрантов.

Согласно различным исследованиям, южнокорейские мигранты на территории постсоветских стран достаточно успешно адаптируются (Choi, 2001). Они, на ранней стадии, в первую очередь осваивают и стремятся сохранить собственную культуру, далее начинают принимать новую. Важно напомнить, что созданная в принимающей стране диаспора – «промежуточная культура» (interstitial culture, Pollock et al., 2010) –становится базовым фундаментом для успешной психологической, культурной и социальной адаптации в новом обществе.

И, наконец, в условиях созданного микросоциума становится актуальной проблемой поиск социальных ресурсов, позволяющих наладить социальные связи с представителями принимающей этнической группы, которые способствовали бы адаптации людей к изменениям и повышению их психологического благополучия и культурного понимания макрообщества. В настоящее время в социальной психологии накоплены полученные с помощью экономической и социальной науки обширные знания относительно интеграционных процессы, однако, психологические стороны интеграционных процессов изучены недостаточно (Татарко, 2013). Для того, чтобы описать социальный ресурс развития общества, считаем необходимым воспользоваться понятием социального капитала как сети взаимоотношений, существующих между людьми, нормы этих отношений и доверие, т. е. все, что позволяет участникам отношений действовать совместно более эффективно в достижении общих целей (Putnam, 2001).

Цель настоящей работы состоит в рассмотрении взаимосвязей двух видов социального капитала (соединяющего и связывающего) и различных видов (социокультурной, психологической) адаптации на примере южнокорейских мигрантов в Российской Федерации.

Представления об адаптации в контексте выполненного исследования основываются на следующих положениях. Встреча человека с новой культурой сопровождается динамическими процессами изменений, включающих установление и поддержание относительно приемлемых отношений с принимающей группой населения. Проблемы, с которыми люди сталкиваются в новой социальной среде, связанные с преодолением различных трудностей во взаимодействии с местными жителями и достижением внутреннего равновесия и стабильности, могут быть хорошо объяснены через призму теории адаптации.

Адаптация – это сложный процесс, в ходе которого человек приспосабливается к новой обстановке, сохраняя и увеличивая навык выживания в этой среде (Kim, 2001). Среди наиболее популярных и широко распространенных моделей адаптации есть так называемые U-образная модель (U-curve model, S. Lysgaand) и W-образная модель (W-curve model, Gullahorn J. & Gullahorn J.E.). Первая модель характеризуется относительно предсказуемыми фазами адаптации иммигрантов, т. е. приспособления к новой культурной ситуации: тревога и депрессия; культурный шок; дезориентация и кризис идентичности. Однако успешно адаптировавшийся человек в условиях чужой культуры по возвращению на родину сталкивается с «шоком возвращения» и острой необходимостью пройти процесс реадаптации. Для такого явления супругами Гуллахон в 1963 году была предложена вторая, W-образная модель, которая представляет собой дважды повторяющуюся U-образную кривую.

Вслед за этими моделями возникло понятие «культурный шок», представления о котором впервые были сформулированы антропологом К. Дуботой, а К. Оберг расширил использование этой концепции, считая, что он применим ко всем лицам, которые сталкиваются с новыми культурами (Oberg, 1960). По его мнению, этот процесс можно охарактеризовать как «медовый месяц – кризис – восстановление – адаптация». На сегодняшний день термин «культурный шок» чаще всего используется для того, чтобы отойти от негативной нагруженности с незнакомой культурой, сопровождаемый отсутствием навыков для его преодоления.

Еще одной моделью адаптации является модель обучения (learning model), которая ха- рактеризуется как процесс социальной коммуникации и обучения поведению (Furnham & Bochner, 1986). Самой известной моделью обучения является модель социокультурной адаптации (Searle & Ward, 1990;

В отличие от психологической адаптации, в ходе которой люди на начальной стадии проживания в новой среде испытывают психологическое расстройство, социокультурная адаптация постепенно растет, а затем выравнивается (Ward & Kennedy, 1999). Социокультурная адаптация, основанная на принципах культурообразования в теории стратегии аккультурации, относится к приобретению навыков, соответствующих культурным особенностям, и демонстрации функционально адаптивного поведения в культурно новых условиях, т. е. культурной компетентности (Searle & Ward, 1990;

В целом, социокультурная адаптация заключается в приобретении навыков поведения, необходимых для взаимодействия с окружающими в новой среде, выстраивании таких паттернов поведения, которые были бы эффективны в новых условиях выстраивания межличностного общения и выполнения повседневных задач.

Важно заметить, что успех адаптации мигрантов в значительной степени зависит от того, как складываются взаимоотношения с местными жителями. Говоря о степени социального взаимодействия мигрантов и принимающего населения, необходимо отметить значимость влияния на этот процесс миграционного дискурса, формирующего такие конструкты, как межэтнические конфликты (Stein, 2017). Таким образом, психологическая и социокультурная адаптация в целом невозможна без установления продуктивных отношений с принимающим обществом, и включение в отношения с местными жителями является предиктором адаптивности, а новые связи – социальным капиталом.

Цель первого фрагмента нашего исследования заключается в оценке психологического состояния и культурно-компетентного поведения мигрантов, необходимого для эффективной адаптации в новых культурных условиях.

Социальный капитал предполагает наличие социальной сети (Granovetter, 1985), которая строится через социальное взаимоотношение и социальное поведение взаимообмена. Согласно Р. Патнэму (2001), с помощью социального отношения образуются социальный капитал и через регулирование и управление взаимоотношениями развиваются личностные ценности.

Социальный капитал может быть концептуализирован как на групповом, так и на индивидуальном уровнях (Татарко, 2017). Групповой социальный капитал применим для описания характеристик сообществ, рабочих мест или районов, тогда как индивидуальный социальный капитал затрагивает проблемы когнитивного и структурного типа элемента личности. В нашем исследовании рассматривается взаимосвязь между индивидуальным социальным капиталом и адаптацией.

Высокий интерес к социальному капиталу вызвал развитие многочисленных концептуализаций и операционализаций этого понятия.

Подходы к моделированию метода исследования данной проблематики можно найти в работах Р. Патнэма (Putnam, 2001), где основное внимание уделяется межличностному доверию, нормам взаимности и взаимопомощи, а также социальной вовлеченности. Исследования показывают наличие положительной связи между удовлетворенностью жизнью и общением с друзьями и знакомыми (Hammond et al., 2017).

Считается, что социальные сети являются ключевым элементом социального капитала. Такой подход, основанный на работах и Н. Лин (Lin, 2001), называют подходом «сетевых ресурсов» (Ferlander, 2007). Несмотря на то, что изучение данного подхода началось совсем недавно, существует несколько работ о взаимосвязи социальных сетей с психическим состоянием здоровья людей (Song, 2011).

Важно, что Р. Патнэм (Putnam, 2001) определил две различные формы социального капитала: соединяющий (bridging) и связывающий (bonding). Соединяющий социальный капитал относится к слабым, отдаленным отношениям между людьми, у которых есть возможность для обмена информацией, в то время как связывающий применяется к сильным отношениям, обеспечивающим эмоциональное родство, доверие и социальную поддержку.

Предполагается, что взаимодействие с представителями принимающего общества (соединяющий социальный капитал) позволяет личности более эффективно адаптироваться к новым социальным условиям и достичь психологического благополучия и удовлетворённости жизнью. Также важно рассмотреть зависимость адаптивности мигрантов от социальных связей с собственной этнической группой, что особенно значимо для представителей коллективистской культуры (Цой и др., 2016), которые формируют малую закрытую этническую группу. Как было упомянуто выше, представители азиатских стран чаще всего доверяют людям из собственной культуры, и потому мигранты могут быть социокультурно адаптированы без сильного контакта с представителями принимающей группы.

Вышеизложенное позволило высказать следующие гипотезы :

H 1 . Соединяющий социальный капитал положительно связан с социокультурной адаптацией южнокорейских мигрантов в России.

H 2 . Связывающий социальный капитал положительно связан с психологической адаптацией южнокорейских мигрантов в России.

Предполагаем, что именно в этом заключается роль адаптации и социального капитала южнокорейских мигрантов в Российской Федерации. Соединяющий социальный капитал позволяет мигрантам легко понять прин- ципы и тонкости местной культуры, а связывающий становится причиной более высокого уровня удовлетворенности жизнью и психологической надежности.

Выборка исследования. Выборка включала 222 южнокорейских мигранта, проживающих в Российской Федерации (напр., граждане Республики Корея, обучающиеся в местных университетах или работающие в корейских компаниях), в том числе 102 женщины (45,9 %) и 120 мужчин (54,1 %), среднее значение возраста – 27 лет, продолжительность проживания на территории России составила от 1 года до 24 лет (в среднем 5,7 лет). Три четвертых выборки составили студенты, остальные – трудовые мигранты.

Процедура исследования. Участникам предлагалась для заполнения анкета, содержащая набор вопросов, позволяющих оценить показатели социального капитала и адаптации. Первоначальный опрос был составлен на русском языке. Далее методом прямого и обратного перевода был выполнен перевод шкалы на корейский язык, после чего было проведено десять когнитивных интервью методом «think-aloud». Для оценки надежности и валидности переведенной шкалы было проведено контрольное индивидуальное интервью методом «снежного кома».

Инструментарий исследования

Социальный капитал . Респондентам предлагалось оценить при помощи шкалы Лайкерта социальные связи с населением принимающей стороны (связывающий социальный капитал) и собственной культуры (соединяющий социальный капитал). Эти параметры определялись с помощью инструментария, разработанного на основе теории Р. Патнэма, проверенного с помощью метаанализа. Инструментарий состоит из девяти шкал для определения социальных ресурсов, получаемых от принимающего населения и собственной этнической группы соответственно (напр.: « Сколько Ваших знакомых среди россиян/корейцев в России смогут оказать помощь в поиске жилья? ») (van der Gaag, Snijders, 2005; Häuberer, 2011; Verhaeghe, Tampubolon, 2012).

Методика оценки адаптированности мигрантов

Психологическая адаптация. Респондентам предлагалось оценить при помощи шкалы

Лайкерта степень согласия с утверждениями, разработанными на основе двух методик:

-

• шкалы удовлетворенности жизнью (Satisfaction With Life Scale), состоящей из пяти вопросов (напр., « У меня отличные условия жизни ») (Diener, Emmons, Larson, & Griffin, 1985);

-

• шкалы психологических проблем, описывающих тревогу и депрессию респондента, состоящей из 15 вопросов (напр., « Я чувствую усталость ») (Berry et. al., 2006). Перед расчетом обратные пункты опросника были пересчитаны в соответствии с авторскими ключами.

Социокультурная адаптация. Респондентам предлагалось оценить при помощи пятибалльной шкалы степень согласия с двадцатью утверждениями (Ward & Kennedy, 1999).

Обработка данных. Данные обрабатывались при помощи моделирования структурными уравнениями (SEM), все расчеты производились с помощью программы SPSS и AMOS версии 20.0.

Результаты исследования

В таблице приводятся значения первичных статистик (среднее арифметическое и стандартное отклонение) по всем шкалам, а также значение коэффициента альфа Кронбаха.

Табличные данные свидетельствуют, что у южнокорейских мигрантов имеется большое число контактов как с местным населением, так и с представителями собственной этнической группы. Однако мигранты предпочитают и чаще участвуют в различных социальных организациях совместно с корейцами, нежели с россиянами. Знакомых россиян и корейцев в России, которые готовы оказать помощь, оказалось в среднем около 1–3 человек.

Значения коэффициента альфа всех используемых шкал высоки (α ≥ 0,70), что свидетельствует о высокой надежности-согласованности шкал.

Далее описаны модели, характеризующие корреляцию связывающего и соединяющего социального капитала, являющиеся базовыми показателями социального капитала в связи со способами адаптации респондентов.

Прежде всего, оценивалась связь каждого вида социального капитала (соединяющего и связывающего) со способами адаптаций (психологической и социокультурной) южнокорейских мигрантов в России. Приемлемым качеством модели считаются следующие наи-

Дескриптивная статистика и показатели надежности

|

Переменные (шкалы) |

Min |

Max |

M |

SD |

α |

|

Соединяющий социальный капитал |

|||||

|

Социальные ресурсы, полученные от принимающего населения |

1,00 |

5,00 |

1,86 0,71 |

– |

|

|

Связывающий социальный капитал |

|||||

|

Социальные ресурсы, полученные от собственной этнической группы |

1,00 |

5,00 |

2,26 |

0,71 |

— |

|

Психологическая адаптация |

|||||

|

Удовлетворенность жизнью |

1,40 |

5,00 |

3,37 |

0,69 |

0,73 |

|

Тревога |

1,14 |

5,00 |

3,46 |

0,88 |

0,85 |

|

Депрессия |

1,25 |

5,00 |

3,56 |

0,75 |

0,84 |

|

Социокультурная адаптация |

|||||

|

Адаптация в повседневной жизни |

1,38 |

5,00 |

3,83 |

0,71 |

0,79 |

|

Формальные отношения |

1,00 |

5,00 |

3,54 |

0,89 |

0,81 |

|

Неформальные отношения |

1,33 |

5,00 |

3,73 |

0,74 |

0,76 |

более распространенные (Marsh et al., 2004) критерии (CFI > 0,90; TLI > 0,90; RMSEA < 0,08; SRMR < 0,08).

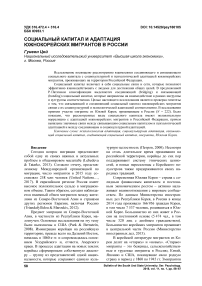

На рисунке представлены результаты оценки связи соединяющего социального капитала с видами адаптации проживающих в России южнокорейских мигрантов (показатели пригодности данной модели: CFI = 0,985; TLI = 0,974; RMSEA = 0,053; SRMR = 0,043).

Показатели пригодности данной модели демонстрируют достаточно хорошее соответствие модели (Marsh et al., 2004). Связи между социальным капиталом и адаптациями значимы (p < 0,05), модель описывает непосредственную связь соединяющего социального капитала на социокультурную адаптацию (0,19), связывающего социального капитала на психологическую адаптацию (0,19).

Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования показывают, что чем больше друзей и знакомых россиян, готовых помочь в повседневной жизни, тем мигранты легче находят способы к

Связь соединяющего и связывающего социального капитала и видов адаптации южнокорейских мигрантов, проживающих в России

Примечание: «*» - p < 0,05.

созданию формальных и неформальных отношений, а также легче происходит адаптация в повседневной жизни. Также по мере увеличения числа друзей и знакомых корейцев, готовых помочь, мигранты с большей вероятностью приобретают внутренний покой и удовлетворены жизнью в новом обществе.

Важно заметить, что все значимые и незначимые связи положительны. Следовательно, любые взаимодействия с людьми, к какой бы культуре и нации они ни относились, помогают в интеграции в новое мультикультур-ное общество. Однако следует подчеркнуть, что эти связи слабо выражены.

Другая часть мигрантов говорила об усталости от общения среди корейцев в собственной стране, где плотность населения занимает 12 место (The World Factbook-CIA.n.d.). Таким образом, переселенцы больше не хотят общаться с людьми из одной страны и при встрече более психологически напряжены, встревожены и чувствуют дискомфорт. Это больше всего касается корейцев, у которых период нахождения на территории России составляет от 1 до 5 лет.

В целом показано, что социальные связи с принимающей и собственной культурой, существующие у мигрантов, значимо и незначимо соотносятся со способами адаптации в обществе. Южнокорейцев в России можно рассматривать как этническое меньшинство, поскольку история их проживания на российской территории не так велика (Петров, 2000). Срок пребывания большей части респондентов, вошедших в выборку, не превышает одного года. Возможно, по этой причине наблюдается малая значимость некоторых связей и неоднородность в модели взаимосвязей связывающего социального капитала со способа- ми адаптации южнокорейских мигрантов.

Полученные результаты позволяют заключить, что психологическая роль социальных связей социального капитала при выборе способа адаптации состоит в том, что обе связи положительно связаны со способами адаптации, несмотря на то, что соотношение связывающего и соединяющего социального капитала с социокультурной и психологической адаптациями соответственно оказываются статистически незначимыми. Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что во взаимосвязях соединяющего социального капитала и способов адаптации можно обнаружить как специфические, характерные для конкретной этнической группы, признаки, так и универсальные взаимосвязи.

Заключение

В настоящем исследовании была продемонстрирована важность двух видов социального капитала – связывающего и соединяющего – для успешной социокультурной и психологической адаптации южнокорейских мигрантов в России.

Соединяющий социальный капитал представляет собой социальный ресурс, который может быть использован благодаря связям с принимающим населением, значимо позитивно влияет на социокультурную адаптацию южнокорейских мигрантов, однако значимая связь с психологической адаптацией отсутствует. Другими словами, высокое значение социального ресурса южнокорейских мигрантов к россиянам приводит, в первую очередь, к социокультурной адаптации.

Связывающий социальный капитал, отвечающий за социальную связь с собственной этнической группой, позитивно влияет на адаптацию южнокорейских мигрантов. При этом он значимо связан только с психологической адаптацией, а значимая связь с социокультурной отсутствует. Как следствие, чем чаще мигранты контактируют друг с другом, тем они менее тревожны, депрессивны и более удовлетворены жизнью в новой культуре.

Полученные данные говорят о том, что мигрантам необходимо подключить и использовать собственный положительный социальный капитал в качестве механизма успешной адаптации в новом обществе. Если данные социальные связи используются максимально, то иммигранты могут помочь отдельным ли- цам, семьям и обществу адаптироваться в новой культуре на начальной стадии миграции или в определенной трудной ситуации, как, например, при возникновении межгруппового конфликта или культурного шока.

Одна из главных проблем для мигрантов заключается в том, как максимизировать социальный капитал для успешной адаптации в новом обществе. Возможно, необходимо дополнить факторы для определения социального капитала, чтобы лучше понять проявления в случае отдельных людей и сообщества в целом. Исследование в области стратегий аккультурации, которые происходят до контакта с местными жителями, также необходимо рассмотреть в дальнейших работах.

Результаты данного исследования могут быть использованы при разработке методических политических пособий межкультурного взаимодействия для принимающих населений и мигрантов, а также послужить толчком для дальнейшего изучения различных видов и стратегий адаптации южнокорейских мигрантов в мультикультурных странах мира.

Список литературы Социальный капитал и адаптация южнокорейских мигрантов в России

- Министерство иностранных дел. Общая статистика зарубежных жителей. - https://goo.gl/Kg98nw (дата обращения: 10.01.2018).

- Петров А.И. Корейская диаспора на Дальнем Востоке России: 60-90-е годы ХIХ века. - ДВО РАН, 2000. 303 с.

- Татарко А.Н. Проверка гипотезы интеграции на примере Дагестана: медиативная роль социального капитала // Культурно-историческая психология. 2017. Т. 13. №. 4. С. 28-39. DOI: 10.17759/chp.2017130403

- Цой Г., Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Взаимосвязь ценностей и социально-экономических представлений у корейских и российских студентов // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 13. №. 2. С. 310-322.

- Berry J.W., Phinney J.S., Sam D.L., & Vedder P. (Eds.). Immigrant youth in cultural transition: Acculturation, identity, and adaptation across national contexts // Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2006, vol. 55 (3), pp. 303-332.

- Carpiano R.M., Hystad P.W. "Sense of community belonging" in health surveys: what social capital is it measuring? //Health & place, 2011, vol. 17, iss. 2, pp. 606-617.

- DOI: 10.1016/j.healthplace.2010.12.018

- Choi J.H. International migration, human resource development and migration policy in Korea // Asian and Pacific migration journal, 2001, vol. 10, iss. 3-4, pp. 463-483.

- DOI: 10.1177/011719680101000306

- Diener E.D., Emmons R.A., Larsen R.J., Griffin S. The satisfaction with life scale // Journal of personality assessment, 1985, vol. 49, iss. 1, pp. 71-75.

- DOI: 10.1207/s15327752jpa4901_13

- Ferlander S. The importance of different forms of social capital for health // Acta sociologica, 2007, vol. 50, iss. 2, pp. 115-128.

- DOI: 10.1177/0001699307077654

- Furnham A., Bochner S. Culture shock. Psychological reactions to unfamiliar environments. London; New York, Methuen Publ., 1986, 298 p.

- Granovetter M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American journal of sociology, 1985, vol. 91, iss. 3, pp. 481-510.

- DOI: 10.1086/228311

- Gullahorn J., Gullahorn J.E. An extension of the U-curve hypothesis // Journal of social issues, 1963, vol. 19, iss. 3, pp. 33-47.

- DOI: 10.1111/j.1540-4560.1963.tb00447.x