Социетальные детерминанты как факторы риска распространения ВИЧ-инфекции в регионах России

Автор: Бояркина С.И., Ходоренко Д.К.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в эпидемиологии

Статья в выпуске: 3 (35), 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования взаимосвязи распространения ВИЧ-инфекции с факторами социальной среды и социальной структуры населения регионов России. С позиций социально-эпидемиологического подхода проведена проверка гипотезы о влиянии демографических, экономических, культурно-поведенческих детерминант и показателей доступности здравоохранения на неравенства в территориальном распределении болезни. Для реализации поставленной задачи из источников официальной статистики были извлечены данные, характеризующие 85 регионов Российской Федерации. Проведен анализ дескриптивной статистики, построены регрессионные модели, позволившие осуществить проверку влияния анализируемых факторов в регионах и отобрать из них наиболее значимые, включенные в общую регрессионную модель. В ходе проведения исследования были выявлены значительные контекстуальные различия в распространении ВИЧ-инфекции. Регрессионный анализ показал, что различие в численности ВИЧ-инфицированных, выявляемых в регионах России, в 22,0 % объясняется различиями в численности городского населения, обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями и уровне безработицы. Более того, число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних обусловливает 35,2 % региональных различий в численности пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ. Полученные результаты позволяют предположить, что наиболее значимое влияние на распространение заболевания в регионах Российской Федерации оказывают последствия урбанизации, сопровождающейся увеличением доли городского населения, нестабильностью рынка труда и связанными с ней миграционными процессами внутри страны, расширяющимися возможностями реализации индивидуальных поведенческих стратегий, в том числе сопровождающихся нарушением законов страны и / или деструктивных по отношению к здоровью.

Неравенства в здоровье, социетальные детерминанты, распространение вич-инфекции, регионы России, математическое моделирование, регрессионный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/142231420

IDR: 142231420 | УДК: 316.34 | DOI: 10.21668/health.risk/2021.3.11

Текст научной статьи Социетальные детерминанты как факторы риска распространения ВИЧ-инфекции в регионах России

Распространение социально опасных заболеваний, как и здоровье в целом, обусловлено воздействием неравенств, конструируемых на всех уровнях социальной организации: институциональных факторов, материальной среды, культурных, поведенческих, индивидуальных социальнопсихологических и статусных детерминант, из которых наибольшее влияние на положение индивида в обществе оказывают доход, образование и трудовая занятость. Статусные различия обеспечивают доступ к жизненно важным ресурсам поддержания здоровья и приводят к формированию неравенств в здоровье и неравномерному распределению в обществе рисков заболеваемости и преждевременной смертности [1].

В зарубежных теоретических обзорах выделяют два основных подхода к изучению социальных неравенств в здоровье: 1) объективистский, разрабатываемый преимущественно в рамках социальной эпидемиологии и социальных наук, предполагающий, что именно среда, ее материальные, культурные и институциональные характеристики предопределяют различия в здоровье людей, а не их индивидуальные психологические и поведенческие особенности; 2) субъективистский, основанный на взглядах представителей медицинских и психологических наук, утверждающий наличие различий в психологических и поведенческих реакциях и резистентности, позволяющих человеку успешно справляться со стрессами и болезнями, используя индивидуальные психологические ресурсы и поддержку социального окружения. В рамках этих подходов разработаны объяснительные теоретические модели, дающие возможность анализировать влияние на здоровье факторов материальной среды, культурноповеденческих, индивидуальных социально-психологических характеристик, отдельных измерений социального статуса, механизмы формирования и

воспроизводства неравенств в здоровье как в кросс-секционном измерении в отдельных социальных группах, так и в лонгитюдном, на протяжении жизненного пути человека [2].

Гипотеза, высказываемая представителями этих подходов, основанная на накопленных знаниях о роли биологических (генетических), инвайронменталь-ных, социально-структурных и индивидуальных факторов в распространении заболеваний в различных социальных группах, неоднократно подтверждалась в социально-эпидемиологических исследованиях, посвященных анализу факторов окружающей материальной, культурной среды; социальных процессов, создающих условия формирования неравенств в здоровье; и факторов экономического (не) благополучия (в первую очередь бедности и безработицы и связанной с этим проблемой доступа к медицинской помощи), условий жизни, питания, негативных психологических влияний и связанных с ними форм поведения в отношении здоровья. Представляя убедительные доказательства зависимости различий в здоровье от обозначенных причин, социально-эпидемиологический подход, в рамках которого были разработаны теория социального продуцирования болезней и многоуровневая экосоциальная теория, доминировал в исследовании неравенств в здоровье примерно до конца 1990-х – начала 2000-х гг.1 [1, 3–6] и не утратил актуальности в наши дни.

Многоуровневая методология, применяемая современными исследователями, позволяет оценивать влияние на здоровье детерминант и индивидуального, и структурного, и контекстуального уровней. В эмпирических исследованиях неоднократно подтверждалось, что различия в заболеваемости и смертности обусловлены не столько индивидуальными психологическими и поведенческими особенностями, сколько материальными, культурными и институциональными характеристиками среды [7]. При этом большинство работ, опубликованных западными учеными в течение последних 15 лет, посвящено изучению социально-структурных и поведенческих факторов. Влияние факторов социального контекста остается менее изученным, хотя именно оно является наиболее значимым для понимания социальных механизмов возникновения болезней и их обусловленности глобальными социальными процессами2.

Несмотря на неоспоримую значимость проблемы социальных неравенств в здоровье, в России тематика социальной обусловленности здоровья параметрами макроконтекста также является мало- изученной, что позволяет поставить вопрос о необходимости выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на распространение социально опасных болезней.

По данным статистики Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и Росстата на протяжении последних десятилетий в России в числе социально опасных заболеваний чаще других регистрируется болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)3. Формируемый в ходе регистрации индикатор – число зарегистрированных больных на конец года за вычетом умерших – отражает степень распространенности болезни в отдельных регионах и является важным аналитическим показателем, позволяющим производить сравнительную оценку территориальных особенностей распространения болезни.

Проверка основных гипотез, высказываемых в рамках социально-эпидемиологического подхода в отношении особенностей территориального распределения ВИЧ, позволяет обозначить общие закономерности в распространении заболевания в Российской Федерации, высказать предположения о причинах существующих региональных различий, что может служить основанием для дальнейшей разработки целевых мер социальной политики, направленных на оптимизацию региональной эпидемической ситуации.

Материалы и методы. Возможности проведения анализа, соответствующего поставленным задачам, были ограничены имеющимися статистическими данными, отражающими интересующие характеристики макроконтекста регионов России. Поэтому нами было проведено исследование показателей 2017 г., наиболее полно представленных в российской базе Федеральной службы государственной статистики.

На протяжении последних 15 лет эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает ухудшаться [8]. По состоянию на 31 декабря 2017 г. кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации составило 1 220 659 чело-век4. В конце 2017 г. в стране проживало более 943 999 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекции, исключая 276 660 умерших больных. Показатель заболеваемости в 2017 г. составил 71,1 на 100 тысяч населения (в 2016 г. – 69,6). В число регионов, где превышено среднероссийское значение, лидировавших по показателю заболеваемости в Российской

Федерации, вошли: Кемеровская область (зарегистрировано 203,0 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения), Иркутская (160,7), Свердловская (157,2), Челябинская (154,0), Новосибирская (142,8) области, Пермский край (140,8), Тюменская (138,7), Томская (128,2), Курганская (117,3), Оренбургская (114,7) области, Красноярский край (114,1), Ханты-Мансийский автономный округ (109,2), Самарская (105,0), Омская (103,9) области, Алтайский край (101,5), Ульяновская область (93,9), Республика Крым (88,1), Удмуртская Республика (87,4), Республика Хакасия (84,4), г. Севастополь (73,5), Московская (73,4) и Нижегородская (72,3) области.

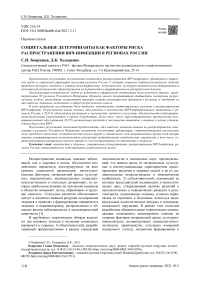

Предварительный анализ дескриптивной статистики по всем регионам России за 2017 г. позволяет зафиксировать наличие выраженных территориальных различий в распространении ВИЧ-инфекции (рис. 1).

Обзор публикаций, посвященных объяснению различий в заболеваемости населения социально значимыми болезнями в разных странах мира, позволяет обозначить ряд ключевых детерминант макроуровня, воздействующих на распространение социально значимых болезней. Это демографические факторы, факторы социально-экономического развития – ВВП (валовой внутренний продукт) и коэффициент Джини (отражает доходные неравенства), показатели состояния рынка труда; социальнополитические характеристики общества и функционирования страны – социальная политика в образовательной сфере и здравоохранении, расходы на систему здравоохранения и обеспеченность медицинской помощью; факторы социальной структуры общества – характеристики уровня дохода, образования и профессионального статуса; культурно- ненности деструктивных по отношению к здоровью форм поведения, уровень преступности и т.п.

Эти и ряд других показателей могут использоваться для оценки причин распространения социально опасных болезней в регионах Российской Федерации, изучения региональных различий [9].

Для реализации поставленной задачи из источников официальной статистики были извлечены данные, характеризующие 85 регионов России. При создании базы данных были отобраны следующие группы показателей: демографические (численность населения в регионе, соотношение мужчин и женщин, удельный вес городского и сельского населения в общей численности населения, население в трудоспособном возрасте, население старше трудоспособного возраста, коэффициент миграционного прироста); социально-экономические (коэффициент Джини, валовой региональный продукт на душу населения, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, число собственных легковых автомобилей на 1000 человек, численность безработных в возрасте 15–72 лет, уровень безработицы); социально-политические (доступность медицинской помощи (число больничных коек на 10 тысяч человек, численность населения на одну больничную койку, мощность амбулаторнополиклинических организаций, численность врачей всех специальностей)); социально-структурные (численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, число выпуска специалистов образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования в 2017 г.); культурно-поведенческие (число зареги-

Рис. 1. Распределение регионов РФ по численности пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ

число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних на 100 тысяч человек, численность пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансерное наблюдение с синдромом зависимости от наркотических веществ на 100 тысяч человек).

На этапе статистической обработки данные рассчитаны методом множественной линейной регрессии по формуле

Y =Ро + P1X1 + ... + P nXn + e, где у - зависимая переменная «численность выявленных пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ на 100 тысяч населения»; р0 -константа (интерсепт); X1...Xn – независимые переменные – характеристики регионов, оказывающие, вероятно, влияние на заболеваемость ВИЧ-инфекцией в регионах; е – необъясненные регрессионные остатки. Был проведен анализ связи распространенности ВИЧ-инфекции и демографических, социально-экономических, социально-политических, социально-структурных и культурно-поведенческих показателей регионов Российской Федерации. Построена серия регрессионных моделей с проверкой влияния каждой группы характеристик регионов, из которых отобраны наиболее значимые факторы, включенные в общую регрессионную модель. Логика регрессионного анализа предполагала поэтапную проверку воздействия разных групп факторов на распространенность ВИЧ-инфекции в регионах и построение обобщающей модели. Для анализа все переменные были стандартизированы (переведены в Z-score) для обеспечения корректности дальнейшего сравнения регрессионных коэффициентов между собой. Такой способ анализа данных позволяет произвести отбор факторов, сильнее других связан- ных с распространением болезни, и выявить ключевые характеристики регионов, определяющие неравенства в здоровье их населения.

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 приведены минимальные, максимальные, средние значения и стандартное отклонение для характеристик региона, оказавшихся статистически значимыми в регрессионном анализе. Значения дескриптивной статистики тех факторов, влияние которых проверялось в регрессионном анализе, но оказалось незначимым, в таблицу не включены5. Численность выявленных пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ на 100 тысяч населения в 2017 г. варьируется по регионам: от 5,4 до 172,3 человека на 100 тысяч населения. Этот показатель выступает в качестве зависимой переменной. Доля городских жителей варьируется от 29 до 100 %. Например, населенные пункты федерального значения (Санкт-Петербург, Москва, Севастополь) и северные регионы (Магаданская область, Мурманская область) имеют наибольшую долю городского. Минимальный процент городского населения отмечается в таких регионах, как Республика Алтай, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика. Численность безработных в возрасте 15–72 лет варьируется от 1000 до 163 тысяч человек. Меньше всего безработных в Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе, Магаданской области. Больше всего безработного населения в Республике Дагестан, Московской области, Краснодарском крае. По числу зарегистрированных преступлений несовершеннолетних на 100 тысяч человек в худшую сторону отличаются следующие регионы: Иркутская область, Челябинская область, Свердловская область. К регионам с наименьшим числом зарегистрированных преступлений несовершеннолетних на 100 тысяч человек можно отнести Республику

Таблица 1

Значения дескриптивной статистики для переменных, характеризующих регионы России

|

Показатель |

Минимальное значение |

Максимальное значение |

Среднее значение |

Ст. отклонение |

|

Численность пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ за 2017 г., на 100 тысяч человек |

5,4 |

172,3 |

52,8 |

39,1 |

|

Доля городского населения в регионе в 2017 г., % |

29,0 |

100,0 |

70,5 |

13,2 |

|

Число безработных в возрасте 15–72 лет, тысяч человек |

1,0 |

163,0 |

46,6 |

35,3 |

|

Число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних, на 100 тысяч человек |

14,0 |

2107,0 |

530,1 |

428,7 |

|

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, на 10 тысяч человек |

124,9 |

507,6 |

277,0 |

54,2 |

5 Это следующие характеристики для 2017 г.: соотношение мужчин и женщин (оценка на конец года; на 1000 мужчин приходится женщин) в регионе, процент населения в трудоспособном возрасте; численность населения с доходом ниже величины прожиточного минимума; коэффициент Джини; валовый региональный продукт на душу населения, обеспеченность населения врачами на 10 тысяч населения; численность населения на одного врача; число больничных коек на 10 тысяч человек; коэффициент миграционного прироста; число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек; число собственных легковых автомобилей на 1000 человек; число с синдромом зависимости от наркотических веществ на 100 тысяч соответствующего населения.

Таблица 2

Связь численности пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ на 100 тысяч населения за 2017 г. с региональными показателями

|

Показатель |

Демографические факторы. Модель 1 |

Экономические факторы. Модель 2 |

Доступность медицины. Модель 3 |

Культурноповеденческие факторы. Модель 4 |

|

Константа (интерсепт) |

5,285E-16 (0,104) |

2,025E-16 (105) |

-3,725E-16 (107) |

5,5031E-16 (0,088) *** |

|

Удельный вес городского населения в общей численности населения |

0,31 (0,104) *** |

– |

– |

– |

|

Численность безработных в возрасте 15–72 лет |

– |

0,27 (0,106) * |

– |

– |

|

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, на 10 тысяч населения |

– |

– |

0,21 (0,108) |

– |

|

Число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних, на 100 тысяч человек |

– |

– |

– |

0,59 (0,088) *** |

|

R 2 |

0,096 |

0,071 |

0,041 |

0,352 |

|

Adjusted R Square |

0,085 |

0,06 |

0,029 |

0,344 |

|

F |

8,846*** |

6,379* |

3,51. |

45,11*** |

П р и м е ч а н и е : *** – p < 0,001; ** – p < 0,01; * – p < 0,05; . – p < 0,1. В таблице для каждого фактора приведены β (SE).

Ингушетия, Чеченскую Республику, Чукотский автономный округ. Минимальное значение показателя – 14 человек, а максимальное – 2107 человек на 100 тысяч населения. По показателю обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тысяч человек в числе наиболее благополучных регионов оказались Чукотский автономный округ, Магаданская область, Республика Коми. Меньше всего амбулаторно-поликлиническими учреждениями обеспечены жители Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Республики Дагестан.

Результаты первого этапа регрессионного анализа представлены в табл. 2.

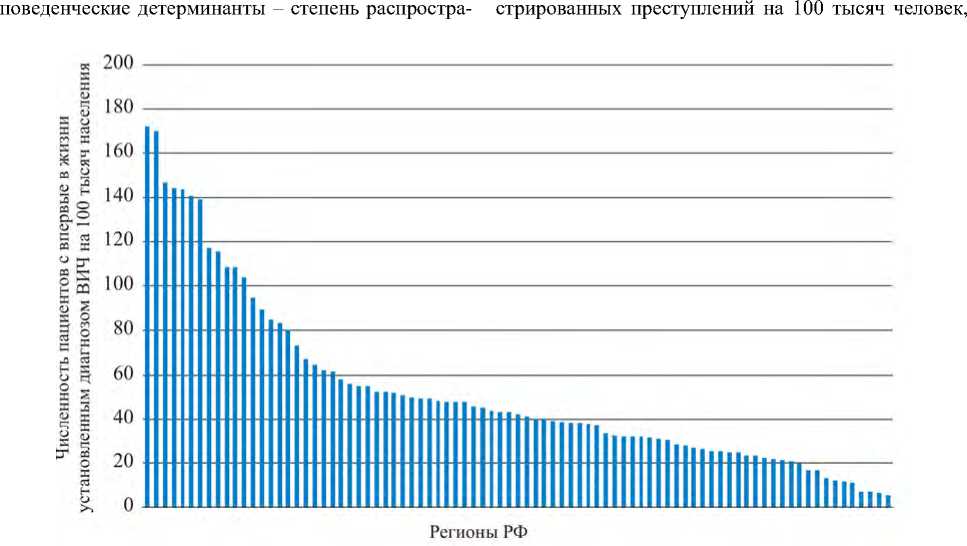

В модели 1 проверялось предположение о влиянии демографических характеристик регионов на количество выявленных пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ на 100 тысяч населения (рис. 2).

Рис. 2. Связь численности выявленных пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ с удельным весом городского населения в общей численности населения

В качестве независимых переменных рассматривались: удельный вес городских жителей в общей численности населения, соотношение мужчин и женщин в регионе (оценка на конец года), процент населения в трудоспособном возрасте, коэффициент миграционного прироста. Значимая положительная связь была выявлена только с удельным весом городского населения в регионе (0,31; p < 0,001), что свидетельствует о том, что ВИЧ-инфекция преимущественно распространяется среди населения, проживающего в городах.

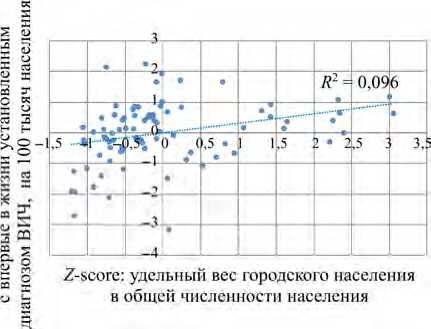

В модели 2 проверялась связь показателей доступности медицинской помощи в регионах и численности пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. Для проверки влияния доступности медицинской помощи в регионах на зависимую переменную использовались следующие характеристики региональных систем здравоохранения: обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тысяч человек, обеспеченность населения врачами на 10 тысяч человек, численность населения на одного врача; число больничных коек на 10 тысяч человек. Обнаружено, что с показателями распространенности ВИЧ статистически значимо связано число амбулаторнополиклинических учреждений (0,21; p < 0,1) (рис. 3).

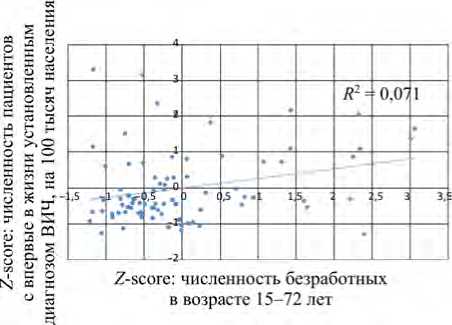

В третьей модели представлены результаты анализа связи экономических факторов и распространенности ВИЧ-инфекции. Проверялась связь распространенности инфекции с численностью безработного населения в возрасте от 15 до 72 лет, численностью населения с доходом ниже величины прожиточного минимума, коэффициентом Джини, валовым региональным продуктом на душу населения, числом собственных легковых автомобилей на 1000 человек, общей площадью жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя. Выясне- но, что распространенность инфекции в регионах статистически связана с численностью безработных в возрасте 15–72 лет (0,27; p < 0,05) (рис. 4).

При проверке связей между степенью распространенности ВИЧ и культурно-поведенческими факторами в анализ были включены следующие

Рис. 3. Связь численности пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ с показателем доступности медицинской помощи в регионах РФ

Рис. 4. Связь численности пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ с численностью безработных в возрасте 15–72 лет

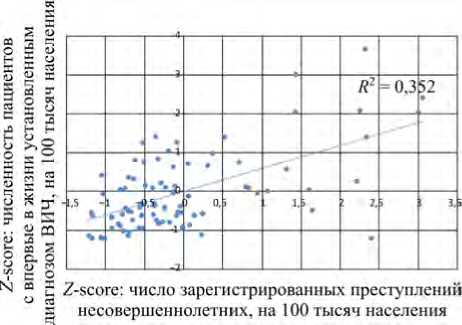

Рис. 5. Связь численности пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ с числом зарегистрированных преступлений несовершеннолетних переменные: число выпуска специалистов образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек, число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних на 100 тысяч человек, число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансерное наблюдение с синдромом зависимости от наркотических веществ, на 100 тысяч человек. Выявлено, что число больных с синдромом зависимости от наркотических веществ коррелирует с количеством инфицированных ВИЧ. Однако этот фактор теряет свою значимость при его включении в регрессию наряду с показателем безработицы. Это позволяет предположить, что безработица может являться причиной распространения ВИЧ и роста числа больных с синдромом зависимости от наркотических веществ. В результате построения модели значимым остается только число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних (0,59; p < 0,001) (рис. 5).

Число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних играет важную роль в распространенности ВИЧ-инфекции в регионе. В анализе включение этой характеристики в обобщающую регрессионную модель одновременно с другими факторами (долей городского населения, количеством безработных, количеством амбулаторий) приводит к возникновению мультиколлинеарности. Проблема возникает в силу того, что существует сильная связь преступности несовершеннолетних с численностью безработных в возрасте 15–72 лет (коэффициент корреляции двух характеристик 0,685; p < 0,001). Для решения проблемы мультиколлинеарности было проведено построение двух моделей, одна из которых включала показатель безработицы, а другая – показатель преступности несовершеннолетних (табл. 3).

В обобщающую модель 1 вошли такие характеристики регионов, как: удельный вес городского населения в общей численности населения (0,24; p < 0,05), численность безработных в возрасте 15–72 лет (0,36; p < 0,001), обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (0,25; p < 0,05). Все они значимо связаны с зависимой переменной: в регионах с большей долей городского населения, уровнем безработицы и числом амбулаторно-поликлинических учреждений наблюдается и большее число выявляемых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Именно этими факторами объясняется 22,0 % вариации между регионами в численности пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ.

В обобщающую модель 2 был включен только показатель преступности несовершеннолетних (число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних на 100 тысяч человек). Доля объясненной дисперсии показателя численности пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ в данной модели составила 35,2 %.

Таблица 3

|

Показатель |

Обобщающая модель 1 |

Обобщающая модель 2 |

|

Константа (интерсепт) |

9,6514E-17 (0,098) |

5,5031E-16*** |

|

Удельный вес городского населения в общей численности населения |

0,24* (0,104) |

– |

|

Численность безработных в возрасте 15–72 лет |

0,36*** (0,105) |

– |

|

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, на 10 тысяч человек |

0,25* (0,111) |

– |

|

Число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних, на 100 тысяч человек |

– |

0,59 (0,088) *** |

|

R 2 |

0,22 |

0,352 |

|

Adjusted R Square |

0,19 |

0,344 |

|

F |

7,58*** |

45,11*** |

П р и м е ч а н и е : *** – p < 0,001; ** – p < 0,01; * – p < 0,05; . – p < 0,1. В таблице для каждого фактора приведены β (SE).

Обобщающие регрессионные модели

Проведенный регрессионный анализ показал, что количество ВИЧ-инфицированных, регистрируемых в регионах России, связано с количеством городского населения в регионе, обеспеченностью амбулаторно-поликлиническими учреждениями, числом безработных и числом зарегистрированных преступлений несовершеннолетних (показатели перечислены в порядке возрастания силы связи). Последние две характеристики (безработица и число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних) связаны между собой, что позволяет предположить, что и распространение ВИЧ-инфекции и рост молодежной преступности могут являться последствиями неблагоприятной ситуации на региональных рынках труда.

Проводимые кросс-секционные исследования связей макроэкономических факторов и распространения ВИЧ-инфекции приводят к противоречивым результатам, в первую очередь в силу разнообразия изучаемых экономических параметров и непрерывной их динамики; все это характеризует обремененность территорий ВИЧ-инфекцией (распространенность, заболеваемость, летальность). В частности, в отдельных работах подтверждается положительное влияние среднедушевого дохода на заболеваемость ВИЧ-инфекцией – увеличение дохода приводит к снижению уровня заболеваемости ВИЧ [10]. В других исследованиях доказывается наличие обратной связи: авторы говорят о том, что с увеличением валового регионального продукта на душу населения, снижением уровня безработицы и числа людей с доходами ниже прожиточного минимума возрастает число новых случаев ВИЧ. В то же время наблюдается положительная связь между выявлением больных ВИЧ и уровнем преступности. Авторы объясняют это экономической спецификой рынка сбыта наркотиков – богатством региона, наличием налаженных сетей сбыта и индивидуальных экономических ресурсов потребителей, что приводит к увеличению числа соответствующих видов преступлений [11].

Экономическое развитие региона, наличие адекватно оплачиваемой работы и социальных гарантий в случае безработицы оказывают влияние на индивидуальные трудовые стратегии, выстраиваемые экономически активными группами. Смещение начала трудовой карьеры в более ранние возрастные группы и вынужденная миграция молодежи в крупные города приводят к повышению вынужденных девиантных и делинквентных практик, опосредующих рост распространения ВИЧ-инфекции в соответствующих демографических группах.

Современные исследования подтверждают, что инфицированные ВИЧ чаще являются жителями городов, что может объясняться доказанной связью распространения заболевания с показателем обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями, наличием доступа к ресурсам системы здравоохранения и, соответственно, бо́льшим числом выявляемых случаев заболевания [12, 13].

В то же время эта тенденция может объясняться происходящими демографическими процессами, трудовой миграцией представителей возрастных и гендерных групп, в которых наиболее часто регистрируется ВИЧ, из сельских поселений в города [10], хотя в нашем исследовании статистически значимых связей с коэффициентом миграционного прироста обнаружить не удалось. Как подтверждают результаты работ, посвященных изучению социально-структурных характеристик трудовой миграции, подавляющее большинство трудовых мигрантов в малых городах России, как правило, мужчины в возрасте от 25 до 50 лет [14–16]. К этим же демографическим группам относится и большинство инфицированных ВИЧ. В последние годы происходит увеличение числа больных в возрасте старше 25 лет. В 2000 г. 86,7 % ВИЧ-инфицированных получили диагноз в возрасте 15–29 лет, к 2010 г. их доля снизилась до 44,3 %. В первом полугодии 2019 г. 84,5 % были впервые выявлены в возрасте старше 30 лет. В 2019 г. ВИЧ-инфекция преимущественно диагностировалась у россиян в возрасте 30–49 лет (71,5 % новых случаев). Во всех возрастных группах доля инфицированных мужчин 4 существенно превышает долю женщин .

Обнаруженная в ходе проведения исследования сильная связь между распространенностью ВИЧ и подростковой преступностью, которая, в свою очередь, связана с количеством безработных в регионе, может объясняться тенденциями, наблюдаемыми криминалистами в сфере незаконного оборота наркотических средств. Общее число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за период с 2010 по 2015 г. увеличилось на 28,6 % [17]. Отчасти это обусловлено ограничениями рынка труда и сложностью трудоустройства, особенно в экономически неблагополучных регионах. В условиях отсутствия барьеров для входа в дилерские сети и наличия налаженных внутри- и межрегиональных связей между организованными группами, участвующими в распространении наркотических средств, молодые люди пополняют число лиц, совершающих преступления в сфере производства, хранения, распространения и употребления наркотиков. Молодежь активно участвует не только в сбыте и изготовлении синтетических препаратов, но и в их употреблении: доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет среди наркопотребителей составляет 76 %; растет число молодых людей, практикующих инъекционное введение наркотических препаратов, что увеличивает риски заболевания ВИЧ [18–21].

Результаты проведенного исследования позволяют согласиться с авторами, констатирующими, что среди больных ВИЧ велика доля мужчин до 35 лет, проживающих в городах, в том числе временно занятых или не работающих, употребляющих наркотические средства, нарушающих законы страны и склонных к рискованному поведению по отношению к здоровью.

Современная ситуация, характеризующаяся ростом числа инфицированных ВИЧ в регионах Российской Федерации, и ее взаимосвязь с факторами социального контекста обсуждаются в работах социальных эпидемиологов, социологов, демографов. Отчасти проблема распространения ВИЧ-инфекции объясняется ростом числа представителей уязвимых групп населения и их поведенческими особенностями. Проводимые исследования подтверждают, что основной группой риска являются потребители инъекционных наркотиков, гомосексуалисты и работники коммерческого секса [22]. В то же время современные социально-эпидемиологические тренды распространения ВИЧ свидетельствуют, что в последние годы инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции6 [23]. Этому способствуют не только культурно-поведенческие особенности отдельных социальных групп, рискованное половое поведение работников коммерческого секса и потребителей наркотиков [24], но и специ- фика экономических характеристик регионов и протекающих в них демографических процессов.

Выводы. Существующие региональные тренды распространения ВИЧ в Российской Федерации характеризуются выраженными различиями по многим параметрам макроконтекста – демографическим, социально-экономическим, социально-политическим (показателям доступности здравоохранения) и культурно-поведенческим. Значимое влияние на распространение заболевания оказывают последствия урбанизации, сопровождающейся увеличением доли городского населения, нестабильностью рынка труда и ростом потребностей в бесплатной медицинской помощи. Построение регрессионной модели, в которую были включены соответствующие характеристики регионов (удельный вес городского населения в общей численности населения, численность безработных в возрасте 15–72 лет, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тысяч человек), позволило выявить, что именно эти факторы объясняют 22,0 % региональных различий в численности пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ.

Вместе с тем урбанизация и интенсификация миграционных процессов приводят к изменению индивидуальных культурно-поведенческих стратегий, в том числе преступных, и практик, деструктивных по отношению к здоровью. Наибольшее число преступлений, совершаемых молодежью, регистрируется в городах, что связано с трудовой маятниковой миграцией, популяризацией бесконтактных схем распространения наркотиков и их употреблением. В результате построения регрессионной модели, включавшей в себя число зарегистрированных преступлений несовершеннолетних на 100 тысяч человек, выявлено, что этот фактор объясняет 35,2 % различий в численности пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ.

Полученные результаты позволяют предположить, что распространение ВИЧ-инфекции в регионах России обусловлено, в первую очередь, демографическими и социально-экономическими явлениями и процессами, провоцирующими развитие специфических культурно-поведенческих детерминант болезни. Комплексное воздействие обозначенных факторов приводит к возникновению выраженных региональных неравенств в здоровье и способствует сохранению проблемы инфекционной заболеваемости населения России.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Социетальные детерминанты как факторы риска распространения ВИЧ-инфекции в регионах России

- Link B.G., Phelan J.C. Understanding sociodemographic differences in health – the role of fundamental social causes // American Journal of Public Health. – 1996. – Vol. 86, № 4. – P. 471–473. DOI: 10.2105/ajph.86.4.471

- Macintyre S. The black report and beyond what are the issues? // Social science & medicine. – 1997. – Vol. 44, № 6. – P. 723–745. DOI: 10.1016/S0277-9536 (96) 00183-9

- Cassel J. Social science theory as a source of hypotheses in epidemiological research // American Journal of Public Health and the Nation’s Health. – 1964. – Vol. 54, № 9. – P. 1482–1488. DOI: 10.2105/ajph.54.9.1482

- Krieger N. Epidemiology and the web of causation: Has anyone seen the spider? // Social Science and Medicine. – 1994. – Vol. 39, № 7. – P. 887–903. DOI: 10.1016/0277-9536 (94) 90202-X

- Link B.G., Phelan J. Social conditions as fundamental causes of disease // Journal of Health and Social Behavior. – 1995. – Vol. 51 (Extra Issue). – P. 80–94.

- Krieger N. Theories for social epidemiology in the 21st century: an eco-social perspective // International Journal of Epidemiology. – 2001. – Vol. 30, № 4. – P. 668–677. DOI: 10.1093/ije/30.4.668

- Leavell H.R. Chronic disease and the behavioral sciences // Journal of chronic diseases. – 1955. – Vol. 2, № 1. – P. 113–118. DOI: 10.1016/0021-9681 (55) 90114-4

- Астрелин А.М. Тенденции заболеваемости, распространенности и смертности от ВИЧ-инфекции и туберкулеза в регионах России в XXI веке // Демографическое обозрение. – 2020. – Т. 7, № 4. – С. 82–107. DOI: 10.17323/demreview.v7i4.12045

- Moran D., Jordaan J.A. HIV/AIDS in Russia: determinants of regional prevalence // International Journal of Health Geographics. – 2007. – Vol. 6, № 1. – P. 22. DOI: 10.1186/1476-072X-6-22

- Анализ социально-экономических показателей, заболеваемости и смертности ВИЧ-инфицированных пациентов в РФ / Н.В. Мехоношина, Н.А. Гудилина, Н.Б. Рoстова, Н.А. Толстоброва, Р.А. Файзрахманов // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2017. – Т. 9, № 3. – С. 103–112. DOI: 10.22328/2077-9828-2017-9-3-103-112

- Выявление социально-экономических факторов, определяющих распространение ВИЧ-инфекции в регионах России / А.С. Подымова, И.Д. Тургель, П.Д. Кузнецов, К.В. Чукавина // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2018. – Т. 17, № 2. – С. 242–262. DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.2.011

- Соколова Е.В., Покровский В.В., Ладная Н.Н. Ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации // Терапевтический архив. – 2013. – Т. 85, №. 11. – C. 10–15.

- Панова Л.В. Доступность медицинской помощи: Россия в европейском контексте // Журнал исследований социальной политики. – 2019. – Т. 17, № 2. – С. 177–190. DOI: 10.17323/727-0634-2019-17-2-177-190

- Флоринская Ю.Ф. Трудовая миграция из малых российских городов как способ выживания // Социологические исследования. – 2006. – Т. 266, № 6. – С. 79–89.

- Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф. Социально-экономические эффекты трудовой миграции из малых городов России // Вопросы экономики. – 2016. – № 4. – С. 103–123. DOI: 10.32609/0042-8736-2016-4-103-123

- Мкртчян Н.В. Внутрироссийская трудовая миграция: масштабы и структурные характеристики // Научные труды / Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2016. – Т. 14. – С. 546–561.

- Радькова Л.С. Участие несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Вестник Воронежского института МВД России. – 2017. – №. 1. – С. 226–233.

- Ефимова А.А. Подростки и молодежь в сфере незаконного оборота наркотиков // Проблемы науки. – 2019. – Т. 11, № 47. – С. 65–73.

- Лелеков В.А., Бородин А.Д. Демографические процессы и преступность // Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2019. – № 4. – С. 214–218.

- Лелеков В.А., Кошелева Е.В. Наркопреступность и молодежь // Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2016. – № 4. – С. 164–168.

- Котельникова О.А. Наркотизм как социально негативное явление. Краткий криминологический анализ //Закон и право. – 2019. – № 9. – С. 112–113.

- Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в Российской Федерации в 2017 г. / Н.Н. Ладная, В.В. Покровский, Л.А. Дементьева, Е.В. Соколова, Р.Р. Айзатулина, Е.С. Липина [Электронный ресурс] // Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Охрана здоровья детей с ВИЧ-инфекцией: материалы международной научно-практической конференции. – СПб., 2018. – URL: https://congress-ph.ru/common/htdocs/upload/fm/vich/18/may/tezis.pdf#page=4 (дата обращения: 05.03.2021).

- Покровский В.В., Ладная Н.Н., Покровская А.В. ВИЧ/СПИД сокращает число россиян и продолжительность их жизни // Демографическое обозрение. – 2017. – Т. 4, № 1. – С. 65–82.

- Факторы инфицирования и распространения ВИЧ среди лиц из групп социального / С.О. Голоднова, И.В. Фельдблюм, Л.В. Юркова, Е.В. Сармометов, В.В. Николенко // Анализ риска здоровью. – 2020. – № 4. – С. 130–136. DOI: 10.21668/health.risk/2020.4.15