Социокультурные факторы в формировании образовательного потенциала регионов Северного Кавказа

Автор: Хаджалова Х.М., Гимбатов Ш.М.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Социально-экономические проблемы регионов России

Статья в выпуске: 4 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Целью проведённого исследования являлось выявление мотивов, ценностных и поведенческих установок, предпочтений, оказывающих влияние на развитие образовательного потенциала населения субъектов Северо-Кавказского федерального округа РФ. Определены основные проблемы доступности и качества в получении образования на разных стадиях его формирования, дана оценка влияния экономических, социальных и культурных ресурсов семьи на образовательные траектории. Исследование проводилось в южных национальных регионах России путём онлайн-опроса «Выявление особенностей социо-демографического, экономического и трудового поведения населения». Приведены результаты анализа полученных эмпирических данных. Показано, что определяющее влияние на образовательные траектории семей на Северном Кавказе оказывают, прежде всего, социокультурные факторы. Сформулированы направления развития образовательного потенциала населения СКФО, нацеленные на повышение качества и практической ценности образовательных программ, развитие приоритетных областей подготовки специалистов. Сделан вывод о том, что для совершенствования системы образования необходим комплексный подход, затрагивающий все уровни - от школьного до высшего и дополнительного образования. Ключевыми аспектами формирования программ развития образовательного потенциала являются практико-ориентированность обучения, доступность качественного образования для всех категорий населения, учёт этнокультурного многообразия и ориентация на приоритетные для развития региона направления подготовки кадров.

Образовательный потенциал, человеческий потенциал, высшее образование, качество образования, социокультурные факторы, северо-кавказский федеральный округ

Короткий адрес: https://sciup.org/143184079

IDR: 143184079 | DOI: 10.24412/1561-7785-2024-4-101-113

Текст научной статьи Социокультурные факторы в формировании образовательного потенциала регионов Северного Кавказа

Образование — важный аспект жизни каждого человека, который способствует его интеллектуальному, духовному, нравственному, творческому и профессиональному развитию, цель которого состоит не только в передаче знаний и формировании навыков, но и в воспитании личности, развитии критического мышления и способности к самостоятельной деятельности [1]. Эффективное использование образовательного потенциала способствует устойчивому социально-экономическому развитию и процветанию общества [2].

Важность образования для формирования человеческого капитала была отмечена в работах Т. Шульца и Г. Беккера [3; 4], которые подчеркивали, что «образовательный потенциал включает в себя такие компоненты, как знания, навыки, способности, опыт и творческий потенциал. Развитие образования и формирование человеческого капитала тесно связаны с развитием экономики знаний. Экономика знаний характеризуется тем, что основным фактором производства является знание, а главным продуктом — информация. В такой экономике роль образования значительно возрастает, поскольку оно позволяет людям приобретать и обновлять знания и навыки, необходимые для работы в условиях быстро меняющихся технологий и высокой конкуренции» [4]. Теория человеческого капитала утверждает, что «инвестиции в образование и приобретение знаний и навыков являются не просто потреблением, а вложением в самого себя, которое приносит дивиденды в виде более высоких доходов и лучшего благополучия» [5]. П. Бурдье представил свою теорию о трёх видах капитала (экономического, культурного и социального) [7], каждый из которых играет важную роль в формировании статуса и положения индивида в обществе. Их взаимодействие и сочетание определяют возможности и привилегии, которыми обладает индивид [2].

Оценивая роль образования в социальной мобильности, П. Сорокин подчёркивал, что «система образования выполняет роль некоего фильтра, способного отделять наиболее талантливых студентов от менее способных. Проходя через этот фильтр, одни поднимаются вверх по общественной лестнице, а другие — остаются на нижних уровнях. Важно отметить, что эффективность этого фильтра в значительной степени определяет, какие люди достигнут верхних слоев общества, а какие останутся внизу» [6]. Однако, помимо рассмотренных аспектов, существует ещё одна важная сторона влияния системы образования на общество, связанная с социальной мобильностью и возможностью перехода между социальными слоями. Система образования может либо способствовать социальной мобильности, позволяя людям подняться на более высокие ступени общественной лестницы, либо ограничивать возможности для личностного и профессионального развития.

В российской социологии проблемы и барьеры доступа к высшему образованию, влияние экономического, культурного и социального капитала семьи на образовательные траектории детей, начиная с 1960-х гг., находятся в центре внимания В. Н. Шубкина и его школы [8]. Им было подтверждено, что семьи с высоким уровнем капитала могут позволить себе оплачивать обучение в хороших школах, нанимать репетиторов, покупать учебные материалы; они также обладают более широкой сетью социальных связей, которая может помочь их детям поступить в вуз. Дети из семей с низким уровнем капитала, напротив, сталкиваются с многими барьерами на пути к высшему образованию. В результате дети из семей с высоким уровнем капитала имеют больше шансов получить высшее образование и занять престижные социальные позиции, в то время как дети из семей с низким уровнем капитала чаще оказываются в маргинальных социальных группах [9]. Аналогичные результаты были получены Е. С. Петренко и Е. Г. Галицкой, считавшими, что семья является важнейшим фактором, влияющим на образовательные и профессиональные достижения детей [5]. Именно образованию принадлежит первостепенная роль в формировании и развитии интеллектуально- образовательного потенциала, поскольку образование есть ценность и ресурс, открывающий дорогу к благосостоянию и повышению качества жизни.

Результаты исследования

Опрос «Выявление особенностей социо-демографического, экономического и трудового поведения населения» был проведён в июне-августе 2023 г. Институтом социально-экономических исследований Дагестанского федерального научного центра (ИСЭИ ДФИЦ) РАН среди жителей южных национальных регионов России1. Анкета включала комплекс вопросов, охватывающих демографические характеристики, социально-экономические показатели, а также аспекты, связанные с семейными ценностями и традициями. Особое внимание в опросе уделялось оценке текущего материального положения респондентов, используемым ими стратегиям его улучшения, а также представлениям об оптимальных способах достижения финансового успеха.

Основным вопросом онлайн-опроса являлся «Как Вы оцениваете качество образования?». Качество образования, получаемое в высших учебных заведениях, 64% респондентов оценило как среднее, 19% — как низкое и только 8% опрошенных — высоким. Немного лучше респондентами оценивается качество получаемого среднего образования: 12% считают получаемое среднее общее образование — высоким, 65% — средним и 11% — низким. Сходный уровень оценок был дан и качеству получаемого среднего профессионального образования.

Для оценки качества образования в общей совокупности опрашиваемых была выделена экспертная группа, чья трудовая деятельность напрямую связана с образованием, развитием образовательного потенци-

1 Метод сбора информации — анкетный онлайн-опрос взрослого населения. Выборочная совокупность — 424 человека, 64% которых — жители Республики Дагестан. Среди типов населённых пунктов преобладают жители городских территорий (61% от общего числа опрошенных). В возрастной структуре превалируют респонденты молодого возраста: 41% от 18 до 25 лет. Образовательный уровень участников опроса варьируется от неполного среднего до высшего (32%).

ала, это научные работники, профессорско-преподавательский состав, государственные служащие и представители организаций (N=56). Большинство респондентов этой экспертной группы оценили качество образования (от среднего общего до высшего) как среднее.

Среди причин, по которым качество получаемого образования различных уровней, по мнению экспертной группы, не может расцениваться как высокое, преобладают следующие (рис. 1).

Полученное распределение ответов отражает сложное сочетание различных причин недостаточно высокого качества образования. В системе высшего образования это: несовершенство образовательных программ (40%); недостаточный уровень финансирования (34%); низкое качество предоставляемых знаний (32%); в системе среднего профессионального образования: низкий престиж, обесценивание образования (30%); недостаточный уровень финансирования, несовершенство образовательных программ и недостаточность условий для обучения (28%); в системе общего образования: недостаточный уровень финансирования (30%); несовершенство образовательных программ (28%); недостаточность условий для обучения (26%).

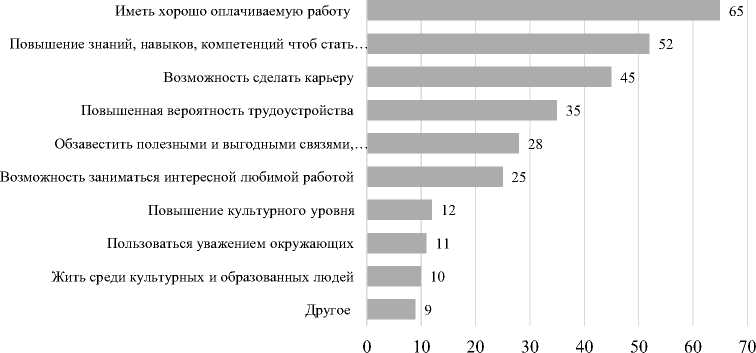

Распределение ответов на вопрос: «Для чего сегодня необходимо иметь высшее образование?», представлено на рис. 2. На первое место выходят критерии личного успеха, имеющие целью достижение материальных благ — хорошо оплачиваемая работа (65%), востребованность профессии (52%), возможность добиться успеха посредством карьерного роста (45%). Свыше 1/3 респондентов отметили, что наличие высшего образования повышает вероятность трудоустроиться. Ценности, декларирующиеся россиянами 30 лет назад (найти интересную, творческую работу, повышение своего культурного уровня, уважение окружающих) и казавшиеся тогда первоочередными, ныне набирают всего порядка 10–25%. Возможно, сегодня сам факт наличия высшего образования становится более значимым нежели его качество.

Каковы на Ваш взгляд причины недостаточно высокого качества образования в образовательных учреждениях?

Низкий уровень профессионализма педагогов

Недостостаточность финансирования системы образования

Низкий уровень качества предоставляемых знаний

Недостаточность условий для обучения

Несовершенство образовательных программ

Низкий престиж, обесценивание образования

Затрудняюсь ответить

I 16

6ИИК1

I

SSSSSSSSSSSSS51

_

I

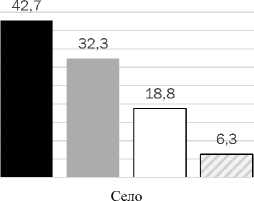

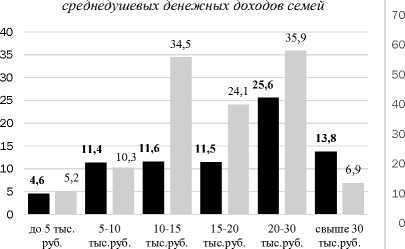

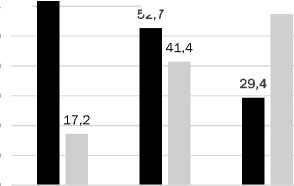

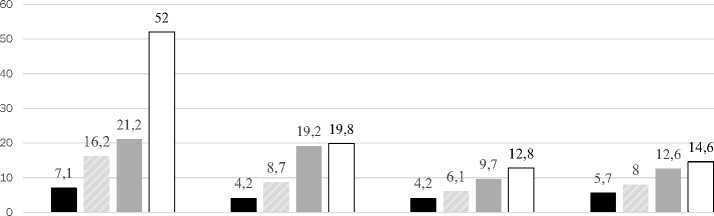

йввввввввввц

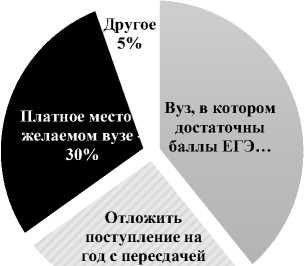

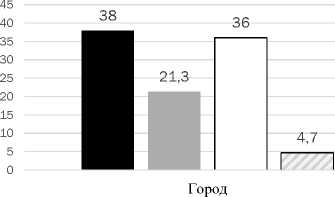

kzzzzzzzZ M«WZ«W»| ЮИИЮИИШ] ■ высшее образование □ среднее профессиональное ■ среднее общее образование 0 10 20 30 40 50 Рис. 1. Причины недостаточно высокого качества образования в образовательных учреждениях, в % от общего числа ответивших респондентов-экспертов Fig. 1. Causes of the insufficient quality of education in educational institutions, in % of the total number of expert respondents Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год. Для чего сегодня необходимо высшее образование? Рис. 2. Необходимость получения сегодня высшего образования, в % от числа респондентов, имеющих детей Fig. 2. The need to obtain higher education today, % of respondents with children Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год. Для определения ресурсных стратегий семей (финансовое планирование, задействование социальных связей и инвестирование в подготовку к поступлению) в выборе детьми высших учебных заведений, был задан вопрос: «Предположим, Вашему ребенку по результатам ЕГЭ не удалось поступить в желаемый вуз на бюджетное место. Какой из вариантов Вы бы выбрали? (рис. 3). ЕГЭ -... В разрезе места проживания поступление по баллам ЕГЭ другое отложить поступление платно Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос относительно выбора вуза, в % от числа респондентов имеющих детей Fig. 3. Distribution of respondents’ answers to the question regarding the choice of university, as a % of respondents with children Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год. Немногим меньше половины (39%) респондентов отметили, что если бы их ребенку по результатам ЕГЭ не удалось поступить в желаемый вуз на бюджетное место, то ему следует выбрать тот вуз, в котором достаточно полученных баллов ЕГЭ. Это характерно для и для городских, и для сельских жителей. Четверть респондентов готова отложить поступление своих детей в вуз на следующий год, для чего необходима пересдача ЕГЭ. И 1/3 респондентов (30%) считают, что ребенку необходимо учиться в желаемом вузе и тем самым проявили готовность поддержать его материально. Для этого семьи готовы либо выделить определенную сумму из семейного бюджета, либо «одолжить у друзей и родственников», либо «взять кредит». В разрезе места проживания (город/село) готов- ность поддержать детей материально в основном отмечена городскими жителями (36% против 18,8%). Респонденты, выразившие готовность в материальной поддержке детей в их выборе желаемого вуза в зависимости от места проживания и уровня ■ город село Рис. 4. Распределение ответов респондентов, готовых финансово поддержать детей в их выборе желаемого вуза, в % от числа респондентов, имеющих детей Fig. 4. Distribution of responses of respondents willing to financially support children in their choice of the desired university, as a % of respondents with children Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год. 61,8 57,5 в зависимости от места проживания и количества детей в семье 52,7 до 2 детей 3-4 детей более 5 детей ■ город ■ село На рис. 4 представлено распределение ответов респондентов, проявивших готовность в оказании материальной поддержки своим детям в их выборе желаемого вуза в корреляции с их местом проживания, среднедушевыми денежными доходами семей и количеством детей в семьях. Согласно полученным результатам, при любой финансовой возможности сельские жители проявляют большую активность в финансовой поддержке детей на пути к получению знаний. Если у городских жителей возможность материальной поддержки детей в выборе желаемого вуза напрямую зависит от среднедушевых денежных доходов (наибольшую активность проявили горожане с денежными доходами в интервале от 20–30 тыс. руб.), тогда как у сельских жителей денежный фактор не оказывает существенного влияния, т.е. сельские жители готовы к финансовой поддержке детей независимо от среднедушевых денежных доходов (если есть возможность, то поддержат). Вероятно, это является следствием того, что качество получаемых знаний в сельской местности ниже, чем в городе. При этом городские жители имеют возможность повышать качество образования посредством репетиторства, онлайн обучения, в то время как у сельских жителей данный ресурс ограничен. И для того, чтобы поддержать детей в этом направлении, сельские жители готовы рассмотреть вопрос платного обучения. Финансовая поддержка детей сельскими жителями также имеет целью тот факт, что, получив хорошее образование, у детей будет больше шансов на лучшую жизнь. На материальную поддержку детей в выборе вуза играет фактор детности. Если у городских жителей при увеличении числа детей снижается возможность их материальной поддержки, то у сельских жителей, наоборот, при увеличении числа детей, семьи проявляют большую активность в финансовой поддержке детей в их выборе места учебы. Возможно, данный факт является след- ствием того, что в сельской местности социальные выплаты на детей увеличиваются пропорционально количеству детей в семье, а также тот факт, что «дети в селе» рассматриваются как «подспорье в домашнем хозяйстве», что и обеспечивает семье дополнительный источник дохода. Стремление людей к повышению своего образовательного потенциала является ключевым фактором в их личном и профессиональном успехе. На рис. 5 (а, б) представ- лены основные цели, обозначаемые респондентами, связанные с повышением своего образовательного уровня. Наиболее популярными ответами на вопрос: «Какие цели Вы ставите перед собой стремясь повысить свой уровень образования», являются: «совершенствование знаний и навыков в своей профессиональной деятельности» — 32% опрошенных (на первом месте, независимо от уровня образования респондентов), «повышение карьерных возможностей» — Рис. 5а. Распределение ответов на вопрос: «Какие цели ставит перед собой человек, стремясь повысить свой уровень образования?», в % от всех опрошенных Fig. 5-а. Distribution of answers to the question: «What goals does a person set for himself trying to improve his level of education? «, in % of all respondents Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год. Какие цели ставит перед собой человек стремясь повысить свой уровень образования? высшее незаконченное высшее среднее профессиональное среднее ■ Личностное развитие ■ Карьерные возможности Финансовые возможности □ Знания и навыки в профессиональной деятельности Рис. 5б. Соотношение доли респондентов, нацеленных на повышение своего образовательного уровня в зависимости от уровня образования, в % от всех опрошенных Fig. 5-b. Ratio of the share of respondents aimed at improving their educational level depending on the level of education, in% of all respondents Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год. 23%, «улучшение финансовых возможностей» — 22% и «личностное развитие» — 22% опрошенных. Образование ценится высоко и рассматривается как возможность совершенствования своих знаний и навыков в своей профессиональной деятельности, и чем выше уровень образования человека, тем больше проявляется эта цель. Далее рассмотрим мнение о системе школьного обучения, которая в настоящее время организована таким образом, что без внешней поддержки ученики не в состоя- нии самостоятельно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Сегодня именно семья, по мнению родителей и учителей, несет значительные расходы на повышение образовательного уровня своих детей, нуждающихся в дополнительных занятиях, призванных восполнить знания, которые в необходимом объеме или глубиной теперь на обычных уроках не изучаются. Результаты ответов на вопрос «Какие образовательные, развивающие и культурные занятия/секции посещают Ваши дети?» представлены на рис. 6. Какие образовательные, развивающие и культурные занятия/секции посещают дети? углубленное изучение по основным предметам, дополнительные занятия по основным предметам изучение иностранных языков изучение информатики и программирования занятия творчеством (живопись, прикладное… обучение музыке, хореографии, театральному искусству спортивные и оздоровительные мероприятия изучение культуры, природы, краеведение, туризм другое 19,3 49,6 ^^ЯЙ!Я^! 34,1 ///////? 51,5 10,8 и^да/////////> 27,3 ■ 3,2 Wi 6,2 30,4 27,5 30,6 28,8 M 3,5 1,4 ■ 2,6 3,3 57,1 50,4 ■ село город 0 10 20 30 40 50 60 Рис. 6. Виды дополнительных занятий, посещаемых детьми, в % от всех ответов респондентов, имеющих детей Fig. 6. Types of extracurricular activities attended by children as a % of all answers from respondents with children Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год. Согласно результатам опроса, основными видами дополнительных занятий, посещаемых детьми, являются «спортивные и оздоровительные мероприятия» (50% — город, 57% — село); «дополнительные занятия по основным предметам» (52% и 34%, соответственно); и «подготовка к ЕГЭ» (50% и 19%); «обучение музыке, хореографии и театральному искусству» (31% и 29%) и «занятия творчеством» (30% и 28%). О степени доступности дополнительных занятий, восполняющих пробелы в знаниях, предоставляемых школой, можно судить по тем причинам, которые называют семьи, вследствие которых их дети не посещают подобные занятия (табл. 1). Основная причина отказа от посещения детьми секций дополнительного образования, согласно данным опроса, отсутствие у семей финансовых возможностей. В 2010 г. при проведении опроса населения Республики Дагестан порядка трети опрошенных отметили, что в случае существенного расширения платности образования будут вынуждены отказаться от платных услуг [10]. За этот период имеющиеся Таблица 1 Причины непосещения дополнительных занятий, в % от всех ответов респондентов, имеющих детей Table 1 Reasons for not attending additional classes as a % of all answers from respondents with children Причина Город Село Отсутствие таких образовательных организаций рядом с местом проживания 8,9 49,3 В таких организациях нет свободных мест 3,6 1,7 Нет возможности сопровождать ребёнка 11,8 12,6 Имеем ограниченные возможности в виду отсутствия финансовых возможностей 33,8 25,5 У ребёнка нет желания 28,3 17,2 У ребёнка нет возможности по состоянию здоровья, опасаемся перегрузки 7,1, 4,5 По другим причинам 22,0 15,7 Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год. реальные доходы населения снизились, при этом доля дополнительного образования, оплачиваемого семьями, выросла. Таким образом, исходя из проведённого анализа данных опроса, можно сделать следующие выводы: 1) качество образования, предоставляемое образовательными учреждениями, оценивается респондентами как среднее, так же, как и условия, созданные для развития образования; 2) финансирование системы образования и условий для получения общего и среднего профессионального образования недостаточно, несовершенные образовательные программы, применяемые на различных уровнях получения образования, нуждаются в улучшении; 3) необходимость высшего образования рассматривается, прежде всего, как критерий личного успеха, имеющий целью достижение материальных благ; 4) при выборе вуза родителями отдается предпочтение вузу, в котором достаточны полученные баллы ЕГЭ; 5) сельские жители готовы активнее, чем городские, поддержать своих детей в получении качественного образования; 6) главной целью человека, стремящегося к повышению своего образовательного уровня, является повышение знаний и навыков в своей профессиональной деятельности. Данная цель является определяющей для всех респондентов независимо от их уровня образования; 7) для повышения образовательного уровня детей родите- ли активно прибегают к системе дополнительного обучения, как правило, платного. Основными секциями, посещаемыми детьми, являются: спортивные и оздоровительные мероприятия, дополнительные занятия по основным предметам, подготовка к ЕГЭ; 8) причинами, по которым дети не имеют возможности в повышении своего образовательного потенциала, являются отсутствие у семей финансовых возможностей, а в сельской местности — отсутствие организаций дополнительного образования. Направления развития образовательного потенциала региона С учётом полученных результатов мы предлагаем к внедрению комплекс мер, направленных на повышение качества и практической ценности образовательных программ, развитие приоритетных направлений подготовки, равный доступ к обучению и профориентационную работу [11]. Реализация этих мер позволит вывести систему образования региона на качественно новый уровень. Следует продолжить работу по привлечению педагогических кадров на сельские территории путем реализации программ повышения заработной платы и предоставления жилья, таких как «Земский учитель» и «Сельский учитель», повышение квалификации действующих педагогов, особен- но в сфере этнокультурного и инклюзивного образования, позволит им овладеть актуальными методиками работы с учётом социокультурных особенностей региона (исторически сложившихся этнических, религиозных, языковых факторов). Необходимо активизировать работу в школах по проведению мотивационных встреч и наставничества, которое позволит школьникам ознакомиться с разнообразными траекториями карьерного роста, в которых материальный аспект не является единственной целью. Такая работа позволит своевременно выявлять склонности и таланты учащихся для дальнейшего их развития. Организация профильных смен и летних лагерей с погружением в различные специальности даст возможность школьникам на практике ознакомиться с интересующими их профессиями. Одним из основных препятствий для наращивания образовательного потенциала является отсутствие финансовых возможностей у семей и организаций дополнительного образования, особенно в сельской местности. Предоставление налоговых льгот компаниям, вкладывающим средства в развитие дополнительного образования, станет стимулом для активизации их участия. Разработка системы грантов для получения дополнительного образования детьми из малоимущих семей на безвозмездной основе позволит обеспечить более равные возможности для всех категорий учащихся. Готовность сельских жителей финансово поддерживать образование своих детей свидетельствует о высокой ценности, придаваемой обучению, особенно в сельской местности. Создание системы дистанционного и онлайн-обучения позволит обеспечить доступ к качественному образованию независимо от места проживания. Разработка специальных программ поддержки одаренных детей из малообеспеченных семей, таких как предоставление грантов и стипендий, будет стимулировать разви- тие их талантов вне зависимости от финансового положения родителей. Стремление жителей региона повышать знания и навыки, необходимые в профессиональной деятельности, является важным фактором для совершенствования системы образования [12]. В этой связи необходимо ориентировать систему высшего образования на получение практических компетенций, максимально приближенных к реальным условиям трудовой деятельности. Невысокое качество образовательных программ, их оторванность от реальных потребностей экономики и рынка труда, нехватка финансирования приоритетных направлений подготовки кадров, упрощенный взгляд на цели высшего образования, барьеры для развития талантов детей из малообеспеченных и сельских семей — все это сдерживает реализацию образовательного потенциала региона. Для совершенствования системы образования необходим комплексный подход, затрагивающий все уровни — от школьного до высшего и дополнительного образования. Социокультурные особенности и выявленные проблемы в сфере образования требуют разработки комплексных мер, направленных на повышение качества и доступности образования для всех категорий населения и преодоление существующих диспропорций между городскими и сельскими территориями. Важной составляющей успешной реализации этих мер является создание условий, способствующих раскрытию интеллектуального потенциала молодого поколения. В этом контексте реализация мер должна строиться на сотрудничестве между образовательными учреждениями, органами власти, бизнесом и местными жителями. Значимой тенденцией становится переосмысление в общественном сознании роли высшего образования, которое есть важное условие не только профессионального развития, но и формирования активной и ответственной личности.

Список литературы Социокультурные факторы в формировании образовательного потенциала регионов Северного Кавказа

- Молчанов, И. Н. Формирование и оценка потенциала сферы образования в современной России / И. Н. Молчанов // Гуманитарные и социальные науки. — 2014. — № 2. — С. 406-410. EDN: SGQOAF

- Александрова, О.А. Рыночная трансформация образования и качество народонаселения / О. А. Александрова // Уровень жизни населения регионов России. — 2021. — № 2. — С. 167-177. DOI: 10.19181 / lsprr.2021.17.2.1; EDN: XXYWHB

- Беккер, Г. С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории / Г. С. Беккер. — Москва: ГУ-ВШЭ, 2013. — С. 78-82.

- Schultz, T. The Investment in Human Capital / T. Schultz // American Economic Review. — 1961. — No. 51. — P. 1-11.

- Петренко, Е. С. Ресурсный потенциал семьи и образовательные траектории детей и взрослых / Е. С. Петренко, Е. Г. Галицкая // Вопросы образования. — 2007. — № 3. — С. 240-254. EDN: IJRLRH

- Сорокин, П. А. Социальная и культурная мобильность / П. А. Сорокин // Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. Ю. А. Согомонов. — Москва: Политиздат, 1992. — С. 297-424.

- Бурдье, П. Формы капитала / П. Бурдье // Экономическая социология. — 2005. — № 3. — С. 60-74.

- Образование в социокультурном воспроизводстве: механизмы и конфликты / отв. ред. В. Н. Шубкин. — Москва: Институт социологии РАН, 1994. — 180 с.

- Профессиональное самоопределение выпускников общеобразовательных школ: по материалам массовых социологических обследований молодежи / отв. ред. В. Н. Шубкин, Д. Л. Константиновский. — Москва: ЦСО РАО, 1996. — 109 с.

- Хаджалова, Х. М. Качество формирует потенциал / Х. М. Хаджалова // Экономика труда. — 2015. Т. 2. — № 1. — С. 39-50. DOI: 10.18334 / et.2.1.49; EDN: UBMAEH

- Гимбатов, Ш.М. Социальные и демографические проблемы формирования трудового потенциала Северного Кавказа / Ш. М. Гимбатов, Ш. К. Кутаев, Х. М. Хаджалова [и др.] // Народонаселение. — 2023. — Т. 26. — № 1. — С. 135-146. DOI: 10.19181 / population.2023.26.1.11; EDN: QKLQBO

- Хаджалова, Х. М. Образовательный потенциал как стратегический ориентир социально-экономического развития / Х. М. Хаджалова // Региональные проблемы преобразования экономики. — 2023. — № 5(151). — С. 109-115. DOI: 10.26726 / 1812-7096-2023-5-109-115; EDN: AAMBXD