Социокультурные причины вариативности терминологии в профессиональном дискурсе (на примере обозначения посетителя аптеки)

Автор: Бурдина Ольга Борисовна

Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal

Рубрика: Общие вопросы языкознания

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено проблеме вариативности терминологии в профессиональном дискурсе. Социальный институт фармации относится к сфере здравоохранения, деятельность в этой сфере находится под обязательным контролем государства. Для реализации профессиональной деятельности Всемирной организацией здравоохранения разработан этический стандарт профессии, который является обязательным и для Российской Федерации. В стандарте предусмотрены определённые термины для обозначения статусно-ролевых фигур в аптечной коммуникации. Современное общество фиксирует кризис институциональности, что проявляется и в языковых феноменах. В обозначении ключевой фигуры фармацевтического дискурса - посетителя аптеки - отмечается терминологическая вариативность. Не только в неформальном, но и в официальном фармацевтическом дискурсе нет терминологического единообразия в номинации посетителя аптеки. Наиболее частотными являются номинации пациент, покупатель, посетитель, клиент; кроме того, представлено большое количество лексических субститутов этих номинаций, что связано с потребностью персонализировать личность потребителя фармацевтических услуг. Предметом исследования является понятие ‘посетитель аптеки’ и его репрезентация в этическом и профессиональном стандартах профессии, профессиональных документах и неформальном профессиональном общении. Материалом исследования послужили тексты официальных документов: концепции Всемирной организации здравоохранения; приказов министерства здравоохранения Российской Федерации, инструкций по применению лекарственных препаратов; а также посты и демотиваторы в неофициальных фармацевтических сообществах в социальных сетях. Автор приходит к выводу, что терминологическое варьирование номинаций посетителя аптеки является результатом изменения статуса профессии и формата реализации профессиональной деятельности. Этический и профессиональный стандарты профессии, закреплённые законодательно, менее мобильны и не успевают фиксировать социальные изменения, отражённые в языковом сознании носителей языка.

Термин, понятие, дискурс, фармацевтический дискурс, социальный институт, профессиональная деятельность, профессиональная коммуникация, вариативность терминологии

Короткий адрес: https://sciup.org/147235688

IDR: 147235688 | УДК: 811

Текст научной статьи Социокультурные причины вариативности терминологии в профессиональном дискурсе (на примере обозначения посетителя аптеки)

Профессиональная коммуникация в современном обществе претерпевает значительные изменения, связанные, в первую очередь, с трансформацией общественного сознания и механизмов общественного взаимодействия. Долгое время практически во всех видах профессиональной деятельности, связанной с обеспечением социально-гуманитарных потребностей общества (медицине, фармации, образовании, юриспруденции, торговле и прочих), доминировала патерналистская модель, построенная на безграничном доверии к личности заботливого профессионала. Помощь осуществлялась строго в рамках определённого социального института в предназначенных для этого сооружениях (больницах, аптеках, магазинах и т. д.), по заданным (в том числе речевым) моделям. Системообразующими признаками институционального дискурса, согласно концепции В.И. Карасика, выступают два фактора: цели и участники общения, а ядром коммуникации – пара статусно-неравных участников, первый из которых представляет сам институт (агент), второй является потребителем услуг (клиент) [Карасик 2000: 25-33].

На смену патерналистсткой пришла клиентоцентричная модель, при которой услуги в рамках социального института предоставляются исходя из потребности обратившегося, обладающего правом на принятие решений, касающихся его жизни (здоровья, образования, досуга и другие). В фармацевтической практике реализация этого принципа выражается, например, в том, что с 2014 г. в рецепте врачом указывается не торговое название препарата, а название основного действующего вещества, и уже в аптеке специалист с фармацевтическим образованием обязан предложить посетителю аптеки несколько препаратов с этим действующим веществом на выбор. Тем самым формируется новая коммуникативная практика, новый тип профессионального взаимодействия, новая социальная культура.

На рубеже XX-XXI вв. стремительно развивается интернет-коммуникация, что, безусловно, влияет на способы взаимодействия человека с миром. Результат этого проявляется и в трансформации языковых моделей, многие исследователи отмечают медиальный поворот в лингвистике, проявляющийся в трансформации семиотически комплексных процессов коммуникации [Чернявская 2013]. Быстрый доступ к информации позволяет интернет-пользователю сформировать некоторые компетенции «заочно», вне социального института (прочитать информацию о лекарственном препарате, задать вопрос на форуме, заказать нерецептурный препарат онлайн). Таким образом происходит деинституализация профессионального дискурса [Карасик 2021], формируется новый тип социального взаимодействия, в котором представлена модель совместной ответственности – агента и клиента социального института – за процесс получения услуги: 1) непрофесионал постоянное «обучается» минимальным профессиональным навыкам, 2) появляется возможность получить многие услуги без привлечения специалиста (магазины самообслуживания, кассовые терминалы, личные кабинеты, интернет-покупки, электронная очередь, онлайн-бронирование и другие), 3) формируется целый класс лексических единиц с элементом само-: самозанятость, самозапись, самолечение. Ситуация с COVID-19 усилила это явление, поскольку некоторым категориям граждан получить помощь в очном формате не представлялось возможным.

Все эти процессы, произошедшие в обществе буквально за последние 15-20 лет, значительно меняют принципы организации профессионального взаимодействия, что проявляется и в терминологической составляющей коммуникации.

Основная часть

Исследователи согласны в том, что термины относятся к номинативным единицам языка. Одной из функций термина является репрезентация понятия через языковой знак [Капанадзе 1965: 14], другой – определение, дефинирование понятия [Алексеева, Мишланова 2002: 78]. Следовательно, в термине объединяются возможности фиксации знания и его постоянного приращения. Уникальность термина как концепта знания состоит в его способности выступать «точкой опоры» в разных типах коммуникативных актов: с одной стороны, фиксировать уже имеющийся опыт, с другой – формировать новые связи внутри терминосистемы специального предметного поля, развиваться в процессе коммуникации, «подстраиваться» под конкретную ситуацию общения. Благодаря этой особенности, термин способен концептуализировать знание и развиваться в дискурсе [Алексеева, Мишланова 2020].

Дискурс в современных лингвистических исследованиях рассматривается как комплексный феномен, включающая в себя коммуникативную, практическую, профессиональную деятельность, опосредованную речью [Алекссева, Мишланова 2002: 54-62]. Т.А. ван Дейк подчёркивает, что дискурс – событие, имеющее социальную функциональность, решающую роль в исследовании которого играет контекст (pragmatics, context) [Дейк 2002; Dijk 2008], следовательно, условия выполнения профессиональной деятельности оказывают непосредственное влияние на язык профессии и терминологию как часть профессионального языка.

Коммуникация в фармацевтическом дискурсе строится на пересечении нескольких разнородных типов деятельности: научной (синтезирование химических соединений, создание активных субстанций для изготовления лекарственных препаратов – далее ЛП), промышленной (производство ЛП), правовой (регуляция производства ЛП, патентное право, фармацевтическая деятельность по отпуску ЛП и прочее), прескриптивной (выполнение указаний врача по обслуживанию рецепта), консультативной (отпуск безрецептурных ЛП в аптеке). Всё это выражается в появлении большого числа специальных документов (функционально и стилистически разных текстов) и, как следствие, неоднородности терминологии. Свою социальную миссию институт фармации реализует в аптеке при отпуске лекарственных препаратов (далее ЛП); коммуникацию «агент-клиент» (пользуясь терминологией В.И. Карасика) осуществляют фармацевт/провизор и посетитель аптеки. Отметим, что номинация «посетитель аптеки» является нейтральной, не отражает статусной роли в профессиональной коммуникации (для сравнения: врач – пациент, учитель – ученик, продавец – покупатель, водитель – пассажир), однако в ней отражено представление о различных подвидах аптечной коммуникации, репрезентируемых в дискурсе такими терминологическими вариантами, как пациент, покупатель, посетитель, клиент.

Терминологическая вариативность является следствием «развития термина» в дискурсе [Авербух 2005]. Варьирование термина в рамках обозначения специального понятия, обозначающего определённый объект, – явление распространённое. Гораздо реже встречается варьирование в обозначении лиц, выполняющих профессиональные обязанности (агентов социального института), или адресата профессиональных услуг (клиентов института). Речь не идёт о синонимичных обозначениях, имеющих коннотативную дифференциацию (врач – доктор – эскулап), переводных / исторически сложившихся дублетах (няня – бебиситтер, учитель – преподаватель) или профессиональных жаргонизмах (менеджер – манагер), так как во всех этих случаях сохраняется структура понятия, стоящая за термином. Речь идёт о вариативности обозначения потребителя фармацевтических услуг в современной аптечной практике, которая выявляет трансформацию когнитивной модели номинируемого понятия.

Для анализа причин вариативности номинаций ключевой фигуры фармацевтического дискурса – посетителя аптеки – нами изучены тексты документов, регулирующих профессиональную фармацевтическую деятельность: концепция Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) о фармацевтической практике, приказы Министерства здравоохранения России (далее – Приказы МЗ), тексты, используемые в аптечной деятельности (инструкции по применению лекарственных препаратов), – все эти документы характеризуют институциональный подход к профессиональной коммуникации, а также посты и демотиваторы в профессиональных группах социальных сетей («Вконтакте»), характеризующие неформальный (неинституциональный) тип профессиональной коммуникации.

В профессиональном дискурсе исследователи особо выделяют правовой подтип, выполняющий нормативную функцию в формировании профессии [Кочемасова, Воронина 2018: 147]. Фармация относится к сфере здравоохранения, деятельность в которой регламентируется законодательно, поэтому вся фармацевтическая документация утверждается на государственном (а некоторые документы – на международном) уровне. Основным документом, регулирующим деятельность в сфере фармации, является концепция ВОЗ «Developing pharmacy practice – A focus on patient care». В России он функционирует под названием «Развитие фармацевтической практики. Фокус на пациента» (далее – РФП) и представляет собой перевод текста, а не нормативный документ, адаптированный к отечественным фармацевтическим реалиям. Это проявляется в некоторых социокультурных особенностях представленной в нём информации. Так, работник аптеки в документе именуется «фармацевт» (в соответствии с европейской традицией), однако в «Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» представлены две специальности: фармацевт (код 27309, среднее образование) и провизор (код 25850, высшее образование). Эта особенность не учтена и не представлена в тексте документа. Отметим, что в РФП прописаны этические нормы профессии и способы оказания лекарственной помощи населению. Поскольку речь идёт именно о помощи, используется обозначение адресата этой помощи, присущее медицинскому кодексу: уже в самом заглавии представлен термин пациент, который последовательно представлен во всём тексте документа:

Особенности пациента, необходимость терапии с учётом условий, выгоды, вреда и личные предпочтения пациента – все эти факторы должны приниматься во внимание. Выбранная стратегия должна быть согласована с пациентом; это соглашение о результате и путях его достижения получило определение согласия. Согласие – важный фактор приверженности терапии [РФП: Точка зрения пациента].

Общее количество словоупотреблений терминоварианта пациент в тексте – 192, из них в 15 представлена грамматическая форма женского рода – пациент ка . Отметим, что в тексте нет гендерного разделения пациентов, пациент и пациентка в значении половой дифференциации встречается только в иллюстративном материале (примерах) по оказанию фармацевтической помощи:

Пример из практики

П., 74-хлетней пациентке недавно был выставлен диагноз: болезнь Паркинсона. В анамнезе есть указание только на стенокардию. В настоящее время она принимает глицерилтринитрат 500 мкг по 1 таблетке сублингвально при болях и галоперидол 0.5 мг по 1 капсуле три раза в день [там же: п. 2.1: Образовательная деятельность].

В некоторых случаях характеристики пациент оказывается недостаточно, и для уточнения типа пациентов используются лексические субституты 1 , отражающих половозрастные и социально-статусные характеристики (мужчины, женщины, одинокие люди, очень пожилые и другие); есть даже выбивающийся по стилю книжный термин индивидуум.

Что касается факторов, связанных с пациентом, и влияющих на приверженность, то женщины имеют тенденцию быть более приверженными терапии, чем мужчины; более молодые и очень пожилые пациенты имеют менее низкую приверженность; одинокие люди менее привержены лечению, чем живущие с партнером или супругом. Направленные образовательные вмешательства демонстрируют улучшение приверженности. Особенности пациента, такие как неграмотность, узкий кругозор, культуральные особенности (например, предпочтение традиционных или альтернативных лекарств, недоверие к современной медицине) могут играть важную роль для некоторых индивидуумов или обществ. Эти особенности требуют открытого обсуждения [там же: п. 3.8: Точка зрения пациента].

Пациентроцентричный характер здравоохранения перераспределяет сферу ответственности в коммуникации врача / фармацевтического работника и пациента, и, как отмечают исследователи, в клинической картине и выборе способа лечения учитываются все факторы, способные повлиять на эффективную помощь [Таратухин 2016: 81], и особенно – социокогнитивные характеристики коммуникативной ситуации [Guest 2020: 48]. Если ранее отношения «специалист здравоохранения – пациент» были иерархическими, то теперь участники коммуникации выступают как партнёры, пациент активен в принятии решений, касающихся его здоровья, и, как следствие, воспринимает взаимодействие со специалистами сферы здравоохранения как услугу, а не как помощь. Такой подход отражен в эпиграфе к РФП:

«Фармацевты должны выйти из-за прилавка и приступить к оказанию помощи общественности, предоставляя услуги, а не только таблетки. У простого действия по отпуску лекарств нет будущего. Эта деятельность может и будет осуществляться по Интернету, автоматами и/или хорошо обученными специалистами. Тот факт, что фармацевты имеют академическое образование и действуют как профессионалы здравоохранения, накладывает на них бремя обслуживать общество лучше, чем они сейчас это делают» (Из: Фармацевтическая помощь, Европейское развитие в концепциях, внедрении и исследованиях: обзор) [там же: эпиграф].

Согласно РФП, к фармацевтической помощи предъявляются требования по качеству оказанию именно услуги, что выражается в выборе соответствующих лексем: услуга, обслуживать.

Если РФП определяет этический стандарт профессии, то требования к выполнению обязанностей работников аптеки регулируются приказами Министерства здравоохранения; в этих документах прописаны санитарные нормы, требования к хранению и отпуску товара, содержанию рабочего места – то есть правила исполнение разных видов деятельности в аптеке, а не только отпуска лекарственных препаратов. И посетитель аптеки в них обозначается терминами покупатель и посетитель.

Руководитель субъекта розничной торговли обеспечивает определение политики и целей деятельности, направленных на удовлетворение спроса покупателей в товарах аптечного ассортимента, минимизацию рисков попадания в гражданский оборот недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов, медицинских изделий и биологически активных добавок, а также эффективное взаимодействие медицинского работника, фармацевтического работника и покупателя IIIб) [Приказ МЗ № 647н].

Площадь для посетителей в зале обслуживания [Приказ МЗ № 309].

Однако, как только вопрос касается отпуска рецептурных препаратов, в Приказ МЗ возвращается термин пациент:

«Назначение лекарственного препарата в рецепте на бумажном носителе или рецепте в форме электронного документа оформляется на имя пациента, для которого предназначен лекарственный препарат» [Приказ МЗ № 4н];

Количество назначенных лекарственных препаратов, включенных в перечень ПКУ, при оказании пациентам, нуждающимся в длительном лечении, первичной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи может быть увеличено с учетом клинических рекомендаций не более чем в 2 раза по сравнению с количеством наркотических средств или психотропных веществ, которое может быть выписано в одном рецепте, установленным приложением N 1 к настоящему Порядку [Приказ МЗ № 1022Н].

Появление терминовариантов покупатель, посетитель в дискурсе, относящемся к сфере здравоохранения, объясняется тем, что изменился тип предоставляемых услуг, и общественное сознание это зафиксировало. Сейчас в аптеке практически не изготавливают лекарства, осуществляется отпуск готовых ЛП, следовательно, деятельность современной аптеки находится на пересечении сфер здравоохранения и торговли, обладающих сформированными терминосистемами и репрезентирующих разные типы общественного взаимодействия.

Статусы пациент и покупатель отражены в нормативных государственных документах – Федеральном законе от 21.11. 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и ГОСТе Р 51303-2013 Торговля. Согласно первому, пациент – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния [ФЗ № 323-ФЗ].

В тексте Закона № 323-ФЗ пациент выступает как объект оказания медицинской помощи, но в документе нет ни слова про фармацевтическую или лекарственную помощь. Аптека, согласно тексту документа, занимается «лекарственным обеспечением», но круг лиц, который она обеспечивает, и их номинация не прописаны в ФЗ. Однако лекарственное обеспечение входит в понятие «медицинская помощь», но только в той части товаров, которая предназначена именно для помощи, то есть по указанию врача о необходимости этой помощи (рекомендация, рецепт). Следовательно, применительно к фармацевтической деятельности определение можно интерпретировать так: пациентом именуется гражданин, обращающийся в аптеку в рамках оказания ему медицинской помощи за требуемыми ему для лечения изделиями медицинского назначения, посудой для медицинских целей, очковой оптикой, ЛП. Если у посетителя аптеки нет предписания врача, он, покупая аптечные товары, «попадает под» второе определение:

Покупатель (приобретатель) : Физическое или юридическое лицо, приобретающее, заказывающее или имеющее намерение приобрести или заказать товары и услуги. <…> Покупатель – физическое лицо, кроме индивидуальных предпринимателей, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее для использования товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [ГОСТ Р 51303-2013].

В отношении аптеки покупатель – это лицо, приобретающее иные (нерецептурные) товары аптечного ассортимента: БАДы, парфюмерно-косметическую продукцию, продукты диетического или детского питания, средства личной гигиены. Если же посетитель аптеки покупает безрецептурные аптечные товары вместе с рецептурными, он является и покупателем и пациентом. Такая ситуация соответствует аптечной практике, а термины покупатель, посетитель, пациент используются в обучении фармацевтической специальности (см. рис. 1).

> attestation > farmo > farmo-4-8 ’ pdf

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ...

Задача 1.В аптечную организацию обратился посетитель с рецептом на лекарственный ... В отдел рецептурного отпуска аптеки обратился пациент с рецептами на . Оплата товара ЗАО «Катрен - Краснодар» -12680.00 руб.

Олег Гончаров: как выстоять аптеке в условиях "ценопада ...

29 янв 2021 г — Нужно суметь поставить себя на мес то посетителя аптеки и взглянуть того, что посетитель-пациент обратится именно в эту аптеку

Рисунок 1. Поисковая строка с ситуационными задачами по фармации

Скриншот интернет-строки с файлами примерных ситуационных задач для подготовки к экзамену на допуск к фармацевтической деятельности демонстрирует наличие в одном контексте терминов посетитель и пациент, и даже формы с приложением: посетитель-пациент. Следовательно, перед нами контекстообусловленная ситуация: лица, получающие лекарственную помощь в аптеке, именуются в зависимости от вида покупаемого им товара.

Концепция ответственного самолечения, принятая ВОЗ, подразумевает «разумное применение самими пациентами лекарственных средств, находящихся в свободной продаже, с целью профилактики или лечения легких расстройств здоровья до оказания профессиональной врачебной помощи», а также «готовность медицинского и\или фармацевтического работника разделить эту ответственность с пациентом» [VIDAL]. Одним из признаков такой готовности является облегчение доступа пациента к профессиональной информации, связанной с действием и употреблением лекарственных препаратов. Источником этой информации являются инструкция по применению лекарственного препарата (далее – ИПЛП) и само название ЛП.

Задача ИПЛП как медико-фармацевтического профессионального документа – информирование пациента для оказания медицинской помощи, однако пациент – слишком абстрактная характеристика для медицинской практики, поэтому лексемы пациент, пациентка обычно сопровождаются уточняющей характеристикой, связанной с видом болезни (пациентам с заболеваниями почек, пациентам с сахарным диабетом). Чаще всего ЛП предназначен для человека, который уже нездоров, поэтому в ИПЛП в качестве синонима используются лексемы больной, больная. Лекарственная помощь является адресной. Важную роль при выборе ЛС, курса лечения и дозы играют пол и возраст пациента, что отражается в таких субститутах, как: конкретные лексемы (мужчина, женщина, взрослые, дети, детский возраст, ребёнок, подросток) и косвенные указания с помощью описательных конструкций (до наступления менархе, при беременности, в период лактации, в период полового созревания, в течение первого года жизни). В названиях ЛП также встречаются указания на пациента, чаще всего на его половозрастную характеристику (например, Diane-35, ЛедиБон, Матерна, КИНДЕРБИОВИТАЛЬ, Андрогель и другие) [Бурдина 2016: 27–28].

Развитие интернет-коммуникации, распространение социальных сетей позволило инициировать общение на профессиональные темы с большим количеством людей. Блоги, профессиональные интернет-сообщества доступны в любое время, не требуют соблюдения правил официально-делового общения: демонстрируют свободный стиль, близкий к разговорному язык (с нарушением грамматических норм, употреблением жаргонных и даже обсценных слов). Особенностью неформальной коммуникации в профессиональных сообществах является общение равностатусных участников, обладающих общим (в нашем случае, фармацевтическим, реже медицинским) образованием и, как следствие, общим терминологическим базисом и метаязыком, схожей системой ценностей, сопоставимыми условиями труда, одинаковыми профессиональными проблемами.

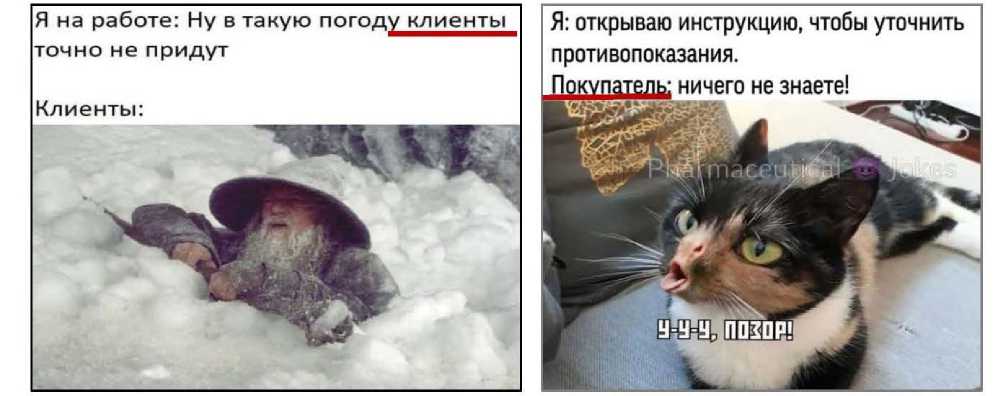

Информация в профессиональных сообществах социальных сетей представлена в постах (небольших сообщениях, отражающихся в новостной ленте подписанных на страницу пользователей) и демотиваторах (изображение, сопровождаемое надписью-слоганом). Материалом для нашего анализа послужили 270 текстов постов и демотиваторов с комментариями, из которых выделено 314 контекстов, содержащих 357 словоупотреблений, используемых для номинации посетителей аптеки. Источник материала – профессиональное сообщество социальной сети «Вконтакте» «Фармация / Pharmaceutical Jokes».

Статусно-ролевые отношения работника и посетителя аптеки отражены в таких номинациях последнего, как посетитель, покупатель, пациент, клиент (рис.2).

Рисунок 2. Демотиваторы в группе Фармация/Pharmaceutical Jokes

Первые три номинации уже были встречены в правовом подтипе фармацевтического дискурса (РФП, Приказы МЗ РФ), последняя в них отсутствует, однако словарное определение термина клиент1 соответствует сложившейся в аптечной практике ситуации. Можно сказать, что эта номинация начинает формироваться в правовом поле фармации (лексемы «услуга», «обслуживать» в РФП). Формально сфера здравоохранения ещё оказывает помощь (патерналистская модель), но фактически формируется практика оказания/потребления услуг (модель сотрудничества), что уже воспринято обществом, осознано и получило словесное выражение в номинации клиент (в цитируемых текстах сохранены авторская орфография и пунктуация):

Почему нельзя просто было объяснить что её в нос закладывают тоже?! Чё за бредятина?? Вообще поговорить с клиентом об этом ещё до совершения покупки! По сути если действительно существует такая мазь, значит в этом случае фармацевт отпустила неправильную лек форму. И она подлежит возврату или замене [Pharmaceutical Jokes 20. 04.03.2021].

Если в правовом дискурсе номинации посетитель, покупатель, пациент, клиент употребляются в мужском роде, обозначая статусную характеристику, то в неформальном профессиональном дискурсе они имеют и гендерную характеристику (мужчина), и у каждой из названных номинаций встречается производная форма женского рода (посетительница, покупательница, пациентка, клиентка):

Мужики, признаемся! Кого сколько раз поздравили уже с праздником? Они даже не задумываются! – И Вас тоже с праздником! У меня каждая 2ая клиентка так [там же: 08.03.03.2021].

Покупательница говорит: «у меня гемоглобин 85. Доктор сказал принимать 10 дней антиоксикапс с железом... дайте мне пластиночку...»… Я в ужасе [там же: 01.02.03.2021].

Употребление номинаций посетитель, покупатель, пациент, клиент имеет нейтральную стилистическую окраску; количество таких словоупотреблений невелико (суммарно четыре номинации – 41 % от общего количества лексем, указывающих на посетителя аптеки), обычно связано с нейтральной ситуацией: информирование, реклама в группах, описание стандартных ситуаций. Чаще встречаются субституты, не представленные в официальных документах. Часть из них имеет нейтральную стилистическую окраску, обозначая и/или индивидуализируя посетителя аптеки (мужчина, мужик, женщина с ребёнком, бабушка, молодой человек и другие), но преобладают лексемы с ярко выраженной эмоционально-экспрессивной окраской, чаще всего с негативной коннотацией. Достигается такой эффект за счёт использования: 1) бранной лексики (дурак, психичка и прочие) или негативных оценочных конструкций (гнусавая тётенька, женщина не очень опрятного и очень недружелюбного вида, токсичные люди); 2) указания на переносный смысл за счёт кавычек («врач», «любимые» клиенты, «умная» покупашка); 3) книжных слов как выражение иронии (дама, мадам, мудрые люди); 5) «уменьшительных» суффиксов в эмоционально-экспрессивном значении пренебрежения (тетка, дедок, покупашка, мужик, невменько); 6) словофрм, образованных сложением слов, составляющих фразу-характеристику (яжмать, яврач / ясамврач); 7) числительных один/одна в значении неопределённых местоимений или существительных (один такой, одна дама, одна, один на иномарке, одна в шубе в пол). Следует сказать, что причиной появления таких номинаций является не отношение работников аптеки к своим обязанностям, а именно социокогнитиная ситуация: описание негативных (или спорных в оценке) актов коммуникации, на которые авторы постов ожидают отклика у представителей профессионального сообщества. Описанные лексемы не являются терминоединицами, они выступают лишь эмоциональными лексическими субститутами терминовариантов, обозначающих посетителей аптеки.

Заключение

Появление терминологического варьирования в обозначении адресата фармацевтической помощи (пациент, посетитель, покупатель, клиент) демонстрирует изменение общественного сознания по отношению к фармацевтической деятельности в целом и аптечной коммуникации в частности. Фармацевтический дискурс, привычно воспринимаемый в контексте дискурса здравоохранения, проявляется во взаимодействии с другими сферами общественных отношений: маркетингом, менеджментом, торговлей. Это проявляется в трансформации терминологии. Новые терминоединицы, репрезентирующие понятие, выбираются иногда на интуитивном уровне, объективируя через язык складывающиеся в общественном сознании реалии. Наличие вариантных форм для обозначения одной статусной фигуры (посетителя аптеки) в фармацевтическом дискурсе фиксирует изменение восприятия фармацевтической профессии социумом, формирование новой социальной реальности. Формирование новой культуры общественных отношений в социальном институте фармации требует уточнения статуса посетителя аптеки в разных коммуникативных ситуациях, что выражается в наличии нескольких номинаций для обозначения ‘посетителя аптеки’: пациент, посетитель, покупатель, клиент. В фиксации языковых явлений «живой» язык неформального общения (в том числе на профессиональные темы) является более мобильным, чем язык профессиональных документов. Для обозначения потребителя фармацевтических услуг используются все четыре варианта: пациент, посетитель, покупатель, клиент. Определяющим мотивом для выбора является коммуникативная ситуация. В языке деловых документов (Положений, Приказов) также фиксируется терминологическое варьирование, что связано с разными функциональными ролями потребителя фармацевтических услуг с точки зрения аптечного менеджмента. Язык этического стандарта и ИПЛП наиболее консервативен, сохраняет медицинский термин пациент, так как позиционирует фигуру клиента социального института фармации как участника общего дискурса здравоохранения.