Социологическая оценка формирования репродуктивных планов молодежи

Автор: Татаурова Е.А., Новоселов В.П., Понич Е.С., Бабенко А.И.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 3-1 т.24, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты социологического опроса 1733 человек в возрасте до 30 лет о формировании половых взаимоотношений, сохранении репродуктивной функции и репродуктивных планах. Характер различных аспектов сексуального поведения у современной молодежи формируют, главным образом, среда их общения и средства массовой информации. Отсутствие уверенности в получении качественной медицинской помощи определяет установку на прерывание беременности при наличии риска возникновения нарушений здоровья будущих матери и ребенка. Очевидно, что для сохранения репродуктивного потенциала молодежи необходимо совершенствовать системы охраны здоровья детей и подростков, родовспоможения, сохранения репродуктивного здоровья с применением новых методов и технологий, в том числе в разделе первичной профилактики с участием медицинских работников и средств массовой информации.

Сохранение репродуктивной функции, инфекции, передающиеся половым путем, способы контрацепции, репродуктивные планы

Короткий адрес: https://sciup.org/14919097

IDR: 14919097 | УДК: 618.1/.17:616.97

Текст научной статьи Социологическая оценка формирования репродуктивных планов молодежи

E-mail: tataurova@soramn.ru

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПЛАНОВ МОЛОДЕЖИ

-

* Учреждение РАМН НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН, г. Новосибирск;

-

* * Новосибирское областное бюро судебномедицинской экспертизы;

-

* ** УХМАО-Югры Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер

Проблема воспроизводства населения России ставит ряд новых задач перед социально-гигиенической наукой и требует поиска новых подходов в их решении. Естественная убыль населения в большинстве регионов страны обусловлена в первую очередь низким уровнем рождаемости, причинами которого стали как социально-экономические преобразования в государстве, так и изменение в обществе модели формирования семьи. Увеличение периода профессионального становления женщин, неуверенность в завтрашнем дне, психологическая неготовность к деторождению являются основными причинами снижения репродуктивных планов молодых женщин [1], ведущая роль которых в воспроизводстве населения неоспорима.

На реализацию женщинами детородной функции влияет состояние их здоровья, и в первую очередь – репродуктивного. Факторами, снижающими уровень репродуктивного здоровья женщин, являются относительно высокий уровень абортов и осложнений после них, значительная величина гинекологической заболеваемости, распространенность болезней, передаваемых половым путем, ухудшение состояния здоровья беременных женщин и рожениц, недостаточно широкое применение современных методов контрацепции, увеличение частоты абдоминального родоразрешения и другие [2]. При этом специалистами в качестве наиболее значимых направлений охраны репродуктивного здоровья женщин признаются профилактика абортов и лечение их осложнений, медицинская профилактика и лечение венерических заболеваний [3].

Репродуктивное здоровье не только женщин, но и мужчин имеет ключевое значение для благополучия семьи и демографической ситуации в обществе в целом. Ежегодно впервые выявляются заболевания органов репродукции более чем у тысячи взрослых мужчин из каждых 100 тысяч. При этом распро- страненность заболеваний репродуктивных органов мужчин постоянно увеличивается, а течение приобретает хронический характер, что в итоге приводит к развитию бесплодия [4]. Между тем исследования показывают, что репродуктивные планы мужчин выше, чем у женщин [3].

Целью нашего исследования было изучение мнения молодежи о формировании половых взаимоотношений, сохранении репродуктивной функции и реализации репродуктивных планов. Социологический опрос, в котором приняли участие 1733 человека (мужчины и женщины) в возрасте до 30 лет, проводился по специально разработанной анкете в г. Ханты-Мансийске. Интенсивное развитие города началось со второй половины ХХ века с освоением нефтегазовых месторождений. Новое поколение, вступающее в репродуктивный возраст, в сложившейся демографической ситуации является основным, от которого во многом зависит дальнейшее развитие города. Среди респондентов не достигшие 20-летнего возраста составили 40,8% опрошенных, а от 20 до 24 лет – 46,7%. На долю респондентов 25 лет и старше приходится 12,5%. 62,6% являются учащимися, 24,9% опрошенных работают, а 12,5% временно не работают и не учатся. Большинство респондентов (72,8%) ввиду своей молодости в брак не вступили.

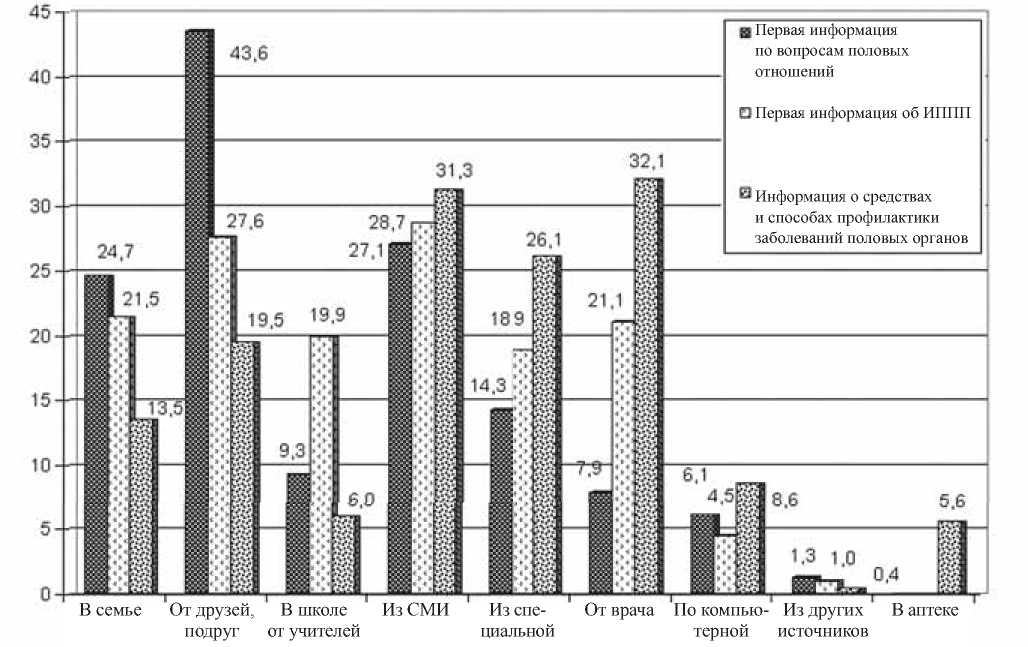

В последние годы большое внимание уделяется поиску новых форм и методов сексуального образования подростков, подчеркивается необходимость формирования у данного контингента навыков «безопасного» секса, мотивировки на выбор постоянного полового партнера, использования презерватива как наиболее простого средства защиты от инфекций, передающихся половым путем (ИППП). По данным проведенного нами опроса (рис.), характер половых отношений и сексуального поведения современной молодежи формирует, главным образом, среда их общения (сверстники, одноклассники, однокурсники, сотрудники), на что указали 43,6% опрошенных, и средства массовой информации (СМИ) – 27,1%. На долю семьи приходится только четвертая часть (24,7%) общего влияния социальной среды в данном аспекте. Достаточно редко источником таких знаний являются школьные педагоги (для 9,3% опрошенных) и врачи (для 7,9%).

Анализ показал, что для информации об инфекциях, передающихся половым путем, характерна та же тенденция: ее источником для молодежи является в первую очередь среда общения (27,6%) и СМИ (28,7%). Значимость семьи (для 21,5% опрошенных) в этом аспекте практически не меняется, однако в случае инфекционных заболеваний значительно возрастает роль врачей (21,1%) и педагогов (19,9%), что необходимо иметь в виду при формировании программ полового воспитания и охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи. При этом важно не только вооружить молодежь необходимыми для сохранения репродуктивного здоровья зна-57

Рис. Сравнение значения источников информации о половых отношениях, ИППП, средствах и способах профилактики заболеваний половых органов (на 100 опрошенных)

ниями, но и сформировать адекватные модели поведения в ситуациях, имеющих отношение к инфекциям, передающимся половым путем.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что презерватив как самое популярное и доступное средство для профилактики заболеваний, передающихся половым путем, регулярно используют меньшее число респондентов (36,8%), чем «имеют шанс» быть инфицированными (40,5%). В то же время 52,2% опрошенных указали, что пользуются презервативом с целью контрацепции. Значительно меньше число тех, кто в качестве метода контрацепции выбрал гормональные противозачаточные средства (14%) и прерывание полового акта (10,3%). При ответе на этот вопрос 17% респондентов указали, что не используют никаких методов контрацепции. Это лишь на 1% меньше доли принявших участие в опросе, не имеющих опыта сексуальных отношений. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в молодежной среде имеет место достаточная осведомленность о способах контрацепции и широкая практика применения ее различных методов.

Согласно литературным данным [2, 5, 6, 7, 8, 9], частота осложнений после абортов достигает 40%, а у первобеременных – до 45%. Свыше 50% случаев вторичного бесплодия у женщин обусловлено заболеваниями после искусственного аборта. Аборт ведет к различным расстройствам менструальной функции, причем в одних случаях это носит временный характер (12%), в других – более стойкий (6%), а так- же к хроническим расстройствам функции яичников, что нередко вынуждает женщин отказаться от деторождения. У женщин, имеющих в анамнезе один аборт, в 1,7 раза выше риск развития внематочной беременности; у женщин с двумя и более абортами в анамнезе риск развития данного осложнения при последующих беременностях возрастает в 2,5 раза. Значительно возрастает опасность возникновения осложнений с увеличением срока беременности к моменту ее прерывания.

Решение проблемы контрацепции отражает отношение молодежи к возникновению и прерыванию беременности, сохранению репродуктивного здоровья, рождению детей. Так, в качестве возможных причин прерывания беременности молодые люди чаще всего называют проблемы со здоровьем будущего ребенка (35,7%) и самой матери (34,6%). 14,3% респондентов считают возможным сделать аборт при наличии у будущих родителей материальных трудностей или жилищных проблем (11,0%). Неполная семья также может стать причиной прерывания беременности, по мнению 9,1% опрошенных молодых людей. Незначительное число респондентов (6,7%) считает необходимым прервать беременность для того, чтобы получить образование. Невозможность получить качественную медицинскую помощь является причиной аборта для 4,7% молодых респондентов.

Очевидно, на мнение респондентов оказывает влияние беспокойство за здоровье матери и будущего ребенка как следствие неуверенности в возмож- ности получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Это свидетельствует о необходимости совершенствования системы охраны здоровья детей, подростков, родовспоможения, сохранения репродуктивного здоровья.

Между тем показатели здоровья девушек-подростков явно свидетельствуют о наличии недостатков в системе охраны репродуктивного здоровья подрастающего поколения. По данным профилактических осмотров, гинекологически здоровые девочки 7-17 лет составляют лишь 64%. В структуре гинекологических заболеваний у них преобладают воспалительные заболевания, которые наряду с заболеваниями желез внутренней секреции, рядом экстра-генитальных заболеваний, недоразвитием половых органов и др. являются причинами бесплодия [10, 11].

По результатам проведенного исследования, ранее лечились по поводу заболеваний половых органов 17,3% опрошенных. При этом девушки чаще всего обращались в женскую консультацию (42,6%), а мужчины в кожно-венерологический диспансер (22,1%). Также в подобных случаях респонденты обращались в ближайшую поликлинику к педиатру или терапевту (10,1%) столь же часто, как и лечились самостоятельно или по совету родственников, знакомых (10,4%). Незначительное число опрошенных имеет опыт лечения заболеваний половых органов в кабинетах анонимного лечения, коммерческих медицинских центрах и центрах помощи подросткам и молодежи (соответственно 5,4; 4,7 и 3,9%).

То есть в целом молодежь достаточно хорошо знает, куда следует обращаться за медицинской помощью по поводу заболеваний половых органов. Однако настораживает значительное число молодых людей, которые не обращаются в медицинские учреждения в случае подобных заболеваний. С одной стороны, причиной такого поведения может быть доступность информации о методах лечения, а с другой – недостаточно внимательное отношение к данному аспекту своего здоровья. Между тем следует обратить внимание на большую часть юношей и девушек (82,7%), не имеющих заболеваний репродуктивных органов, для которых актуальным является первичная профилактика данной патологии, в том числе в виде информационного обеспечения.

Социологический опрос показал (рис.), что молодежь приобретает знания о средствах и способах профилактики заболеваний половых органов чаще всего от врачей (32,1% опрошенных) и из СМИ (31,3%) – газет, журналов, телевизионных передач и фильмов. 26,1 из каждых 100 опрошенных прибегают к специальной литературе по данной проблеме. Советами друзей и подруг пользуются 19,5% опрошенных, а советами членов своей семьи – 13,5%. В компьютерной сети ищут интересующую информацию 8,6% опрошенных. Наименее значимыми источниками информации по данным вопросам являются школьные педагоги (для 6,0%) и работники аптек

(5,6%). Очевидно, что в отношении средств и способов профилактики заболеваний половых органов друзья и среда общения молодежи уступили место врачам-специалистам и медицинской литературе. В то же время СМИ и в этом вопросе играют важную роль.

В результате качество и количество доступной информации о заболеваниях половых органов и мерах их профилактики считают вполне достаточными 45% опрошенных молодых людей, тем не менее 28% хотелось бы большего. Практически одинаковое число респондентов придерживается крайних позиций по этому вопросу: информации очень мало – 13% и информации более чем достаточно – 14%. Вероятно, полученные знания отразились на том, что 58,2% молодежи считают перенесенные заболевания половых органов возможным препятствием для рождения ребенка.

Между тем, если перейти от теоретических аспектов к практическим, оказывается, что основная масса опрошенных (66,5%) оценивает состояние своего здоровья относительно деторождения как хорошее, 29,5% считают его удовлетворительным, а 4% – плохим. Отчасти в связи с этим половина молодых респондентов (51,4%) планирует иметь двух детей в своей будущей семье, пятая часть (21,5%) – одного ребенка, трех – 18,4%, четырех и более – 6,6%. То есть основная часть молодых людей планирует суженный характер воспроизводства.

Таким образом, анализ результатов опроса молодежи г. Ханты-Мансийска свидетельствует о доступности информации о способах контрацепции, инфекциях, передающихся половым путем, методах профилактики и лечения заболеваний половых органов. В то же время имеет место низкая обращаемость молодых людей в медицинские учреждения при заболеваниях репродуктивной сферы, что можно расценивать как проявление недостаточного внимания к данному аспекту своего здоровья или неуверенности в возможности получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Последнее оказывает влияние на формирование установок в отношении искусственного прерывания беременности, что говорит о необходимости совершенствования системы охраны здоровья детей и подростков, сохранения репродуктивного здоровья и родовспоможения с применением новых методов и технологий, в том числе в разделе первичной профилактики с участием медицинских работников и средств массовой информации.

Список литературы Социологическая оценка формирования репродуктивных планов молодежи

- Бабенко А.И. Формирование и потери человеческого капитала в Сибири//Бюллетень ННИИ общественного здоровья. -2007. -№ 2. -С. 18-20.

- Фролова О.Г. Медикосоциальные аспекты проблемы репродуктивного здоровья женщины//Вестник РАМН. -1997. -№ 2. -С. 7-9.

- Калинин К.Э. Социально-гигиеническая оценка репродуктивного потенциала населения крупного промышленного центра Заполярья (на примере муниципального образования г. Норильск). -Автореф. дисс… канд. мед. наук. -Новосибирск, 2007. -18 с.

- Соловьева Ю.А. Нарушения репродуктивной функции мужчин как фактор снижения рождаемости//Бюллетень ННИИ общественного здоровья. -2006. -№ 2. -С. 147-148.

- Коновалов О.Е. Задачи здравоохранения по борьбе с бесплодием//Здравоохр. Рос. Фед. -1990. -№ 5. -С. 10-14.

- Кулаков В.И. Аборт и его осложнения/В.И. Кулаков, И.Р. Зак, Н.Н. Куликова. -М.: Медицина, 1987. -156 с.

- Паращук Ю.С. Бесплодие в браке. -Киев: Здоровье, 1994. -203 с.

- Попов А.А. Планирование семьи и искусственные аборты в России/А.А. Попов, А.В. Лукина/Здравоохр. Рос. Фед. -№ 1. -1995. -С. 25-30.

- Чернецкая О.С. Современные аспекты развития, диагностики и лечения внематочной беременности/О.С. Чернецкая, Г.А. Палади//Акуш. и гинекол. -1999. -№ 1. -С. 3-4.

- Антоненко Ф.Ф. Состояние репродуктивного здоровья населения Приморского края и меры по его улучшению/Ф.Ф. Антоненко, Л.А. Несвояченная, Г.П. Горшунова//Тихоокеанский медицинский журнал. -2002. -№ 1 (8). -С. 34-35.

- Ушакова Г.А. Демографическая катастрофа в Кузбассе и концепция сохранения репродуктивного потенциала женского населения/Г.А.Ушакова, С.И. Елгина//Вестник Межрегиональной ассоциации «Здравоохранение Сибири». -1999. -№ 3. -С. 17-21.