Социологический анализ ключевых проблем развития социального потенциала региона (на примере Республики Башкортостан)

Автор: Герасимова Людмила Алфисовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 10, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен комплексный анализ основных направлений и проблем развития социального потенциала Республики Башкортостан. На основе мнения экспертов в рамках проведенного исследования были выявлены положительные и отрицательные факторы формирования рассматриваемого объекта, обозначены сильные и слабые стороны его развития в сфере образования, науки, культуры, труда и занятости. В частности, сделаны выводы о недостаточно высоком качестве образовательных программ, низкой доступности послевузовского образования, неэффективности принимаемых мер в области содействия занятости населения, несовершенстве программ социально-демографического развития, высокой степени девальвации культуры. Результаты проведенного анализа позволяют представить качественную оценку эффективности реализации социального потенциала в регионе, обозначить необходимые направления его развития в ближайшей и отдаленной перспективе.

Социальный потенциал, социологический анализ, регион, образование, наука, занятость, инновации, культура, социально-демографическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149133047

IDR: 149133047 | УДК: 316.334.52(470.57) | DOI: 10.24158/spp.2018.10.2

Текст научной статьи Социологический анализ ключевых проблем развития социального потенциала региона (на примере Республики Башкортостан)

В современных условиях социально-экономического развития регионов России особую значимость приобретает изучение проблемы реализации социального потенциала, являющегося ключевой детерминантой конструктивных изменений, происходящих в обществе.

Неэффективное использование потенциальных ресурсов, которыми обладают территориальные субъекты, влечет за собой, помимо экономической стагнации, множество социальных проблем, связанных с низким уровнем и качеством жизни населения, что может привести к росту социальной напряженности и падению доверия к власти, правовому нигилизму и, как следствие, системному кризису во всех сферах общества [2].

Концептуальные основы исследования рассматриваемой проблемы нашли отражение в трудах таких авторов, как В.Г. Беломестнов, А.А. Буторина, А.А. Власова, Ю.Е. Захарова, И.П. Иваницкая, Е.В. Каргаполова, М.А. Нугаев, Ф.С. Файзуллин [3]. Данными учеными разработан ряд подходов к экспликации понятия «социальный потенциал»: ресурсный, структурно-функциональный, институциональный, деятельностный, целерациональный, факторный. Объединяет многообразие представленных в них интерпретаций системный подход, согласно которому под социальным потенциалом понимается система условий, возможностей и ресурсов, способствующих интенсификации социально-экономического развития региона. Опираясь на данное определение, можно выделить такие структурные элементы социального потенциала, как социально-демографический, интеллектуальный, трудовой, инновационный и культурный потенциал, каждый из которых определяет траектории положительных или отрицательных изменений, вносит свой вклад в развитие территорий.

Осознание рассматриваемой проблемы и поиски путей ее решения находят отражение в различных проектах социально-экономического развития, в том числе в Стратегии социально- экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 г., одной из приоритетных инициатив которой выступает человеческий капитал. Комплексный подход к анализу данного направления во взаимосвязи с инновационным, научным и культурным развитием региона позволит выявить основные перспективы и проблемы реализации социального потенциала, определить степень эффективности его использования.

Для достижения данной цели в 2017 г. было проведено авторское социологическое исследование «Социальный потенциал региона как объект управления». Сроки проведения исследования – 01.12.2016–01.05.2017. Метод сбора информации – заочный, формализованный экспертный опрос. Тип выборки – квотная, построенная по профессионально-образовательному признаку. В роли экспертов выступили научные сотрудники (50 % опрошенных экспертов), профессорско-преподавательский состав (25 %), государственные служащие и представители организаций, чья трудовая деятельность имеет прямое отношение к развитию социального потенциала Республики Башкортостан (25 %). Объем выборки составил 50 экспертов.

По данным проведенного опроса, в целом, если судить об уровне развития социального потенциала в Республике Башкортостан, ситуация складывается следующим образом: большинство опрошенных экспертов (38,8 %) расценивают условия для развития социального потенциала, созданные в республике, скорее положительно, чем отрицательно; 36,7 % – скорее отрицательно, чем положительно. Ответ «положительно» выбрали лишь 8,2 %, еще 16,3 % затруднились ответить.

Основной причиной, по которой условия для развития социального потенциала нельзя оценить как положительные, является недостаточный уровень эффективности функционирования основных институтов сфер общественной жизни, в том числе образования, науки, трудовых отношений, культуры [4].

Как показывают результаты опроса, качество образования (начиная от среднего общего и заканчивая послевузовским) большинство опрошенных экспертов оценивают как среднее. 63,3 % экспертов поставили данную оценку системе среднего общего образования. Еще 16,3 % считают качество образования данного уровня низким, и лишь 10,2 % – высоким. Качество образования, получаемого в средних специальных учебных заведениях, расценивают как среднее 54,2 % экспертов; 16,7 % считают его низким; 6,3 % – очень низким; лишь 6,3 % – высоким. Низкий уровень оценок присущ также качеству системы высшего образования: 61,2 % экспертов расценивают его как среднее, 20,4 % – низкое. Более благоприятна оценка качества послевузовского образования. По итогам исследования, 20,4 % экспертов считают его высоким, 49 % – средним, лишь 14,3 % – низким.

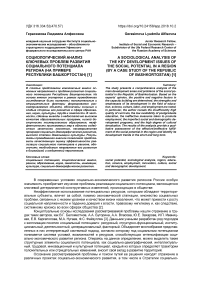

Среди причин, по которым качество образования различных уровней не может расцениваться как высокое, по мнению экспертов, преобладают несовершенство образовательных программ и низкий уровень качества предоставляемых знаний в системе среднего общего и среднего специального образования, недостаток финансирования и низкий престиж, обесценивание высшего и послевузовского образования (рисунок 1).

Недостаточный уровень профессионализма педагогов

Низкий уровень финансирования системы образования

Низкий уровень качества предоставляемых знаний

Недостаточно условий для обучения

Несовершенство образовательных программ

Низкий престиж, обесценивание образования

Затрудняюсь ответить

■ Высшее образование

■ Среднее общее образование

Послевузовское образование

Среднее специальное образование

Рисунок 1 – Причины недостаточно высокого качества образования в образовательных учреждениях Республики Башкортостан, % от общего числа ответивших

Анализ мнений относительно доступности образовательных услуг выявил более благоприятную картину. В частности, доступность среднего специального образования 45,8 % опрошенных оценивают скорее положительно, чем отрицательно. Аналогичную оценку 42 % экспертов дали системе высшего образования, 32 % - послевузовского.

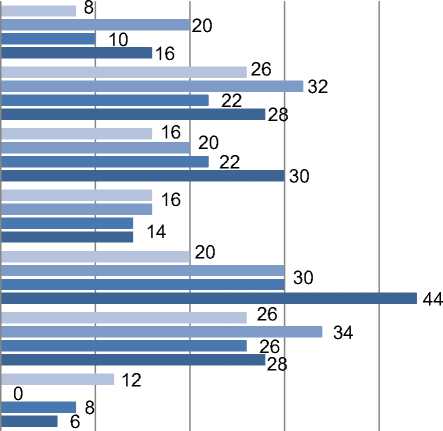

Неоднозначная ситуация складывается в сфере трудовых отношений. По данным экспертного опроса, большинство респондентов (42 %) оценивают условия трудоустройства скорее отрицательно, чем положительно, еще 24 % - отрицательно. Положительную оценку представили лишь 2 % респондентов (рисунок 2).

Отрицательно

24%

Скорее отрицательно, чем положительно 42%

Затруднились ответить

2% Положительно

2%

Скорее положительно, чем отрицательно 30%

Рисунок 2 - Процентное выражение экспертных оценок условий трудоустройства, созданных в Республике Башкортостан, % от общего числа ответивших

Среди причин, по которым эксперты отрицательно оценивают условия для трудоустройства, можно выделить следующие: низкий уровень заработной платы, предлагаемой работодателями (76 %); низкая вероятность найти работу по специальности (62); переизбыток на рынке труда кадров с высшим профессиональным образованием (30); нехватка рабочих мест (24 %).

Мнение экспертов относительно развития науки в регионе позволяет сделать вывод о недостатке инноваций в социально-экономической сфере и необходимости введения следующих мер повышения инновационной активности (таблица 1).

Таблица 1 - Мнения экспертов относительно наиболее приоритетных направлений повышения инновационной активности в Республике Башкортостан, % от общего числа ответивших

|

Направление повышения инновационной активности |

Количество экспертов, выбравших вариант ответа |

|

Повышение уровня заработной платы сотрудникам научной сферы в целях привлечения к работе наиболее одаренных и интеллектуально развитых специалистов |

48,0 |

|

Создание для работников научной сферы условий, соответствующих высоким техническим требованиям (новое оборудование, лаборатории, необходимые рабочие материалы, доступ к актуальной информации) |

42,0 |

|

Повышение престижа научной деятельности и статуса профессии научного сотрудника |

28,0 |

|

Введение мер стимулирования патентной активности |

16,0 |

|

Другие меры |

6,0 |

Исходя из рассмотренных данных, можно сделать вывод, что реформирование сферы науки не даст положительных результатов, если условия трудовой деятельности и уровень заработной платы научно-исследовательского персонала останутся без изменений [5].

Следует также отметить, что экспертами были предложены и такие направления повышения инновационной активности, как возможность внедрения инновационных открытий в производственный процесс, снижение коррумпированности сферы науки, устранение бюрократических барьеров.

Все эксперты высказались единогласно против того, что никакие меры не смогут дать существенных результатов.

Комплексная оценка эффективности реализации интеллектуального, трудового и инновационного потенциала во многом характеризует институциональный уровень развития социального потенциала общества, но в то же время нельзя недооценивать значимость социально-демографических ресурсов, так как приращение физически и духовно здоровых поколений во многом определяет перспективы развития общества в будущем [6]. По мнению большинства экспертов, демографическую политику, проводимую в Республике Башкортостан, можно оценить скорее положительно, чем отрицательно (48 % ответивших), и положительно (14 %).

В то же время экспертами был обозначен ряд наименее эффективных направлений проводимой демографической политики, среди которых преобладают сохранение и укрепление здоровья населения (38 %), увеличение ожидаемой продолжительности жизни (16), стимулирование рождаемости (12 %).

Как видно из представленного анализа мнений, развитие социального потенциала сталкивается с рядом проблем, в числе которых не только несовершенство создаваемых в обществе условий, но и специфика сложившегося типа социокультурных отношений. Рассматривая данный эмпирический срез в контексте развития социального потенциала, необходимо отметить, что, по мнению большинства экспертов (35,4 %), властным структурам региона следует обратить более пристальное внимание на развитие сферы культуры, так как многие острые социальные проблемы (такие как преступность, алкоголизация населения, наркомания и т. д.) являются прямым следствием бездуховности и низкого уровня культурного развития населения. Еще 31,3 % экспертов считают, что сфера культуры находится на высоком уровне развития, но дополнительные меры поддержки все равно необходимы для ее дальнейшего процветания. Наименьшее количество (2,1 %) склонилось к мнению, что в первую очередь нужно решать наиболее острые социальные проблемы, такие как бедность, преступность, безработица и т. д. До решения данных проблем о развитии культуры не может идти и речи.

В заключение необходимо отметить, что социальный потенциал, по мнению экспертов, представляет собой возможности, создаваемые в обществе для реализации трудового, социально-демографического, духовного, образовательного, научного и культурного потенциала населения. От результативности мер реализации данных составляющих социального потенциала напрямую зависит эффективность развития общества, продуктивность функционирования его социальных институтов. Тем не менее анализ мнений в области оценки результативности управления развитием социального потенциала в регионе свидетельствует о том, что данный процесс содержит ряд проблем, выраженных в первую очередь в низком качестве образовательных программ различных уровней, неэффективности создаваемых условий для трудоустройства, спаде темпов развития науки и инноваций, неблагоприятной социально-демографической обстановке и девальвации культуры.

Ссылки и примечания:

Список литературы Социологический анализ ключевых проблем развития социального потенциала региона (на примере Республики Башкортостан)

- Бурдье П. Формы капитала/пер. с англ. М.С. Добряковой//Экономическая социология. 2002. Т. 3, № 5. С. 60-74. DOI: 10.17323/1726-3247-2002-5-60-74

- Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий//Общественные науки и современность. 2001. № 3. C. 121-139.

- Nichols T.M. Russian Democracy and Social Capital//Social Science Information. 1996. Vol. 35, no. 4. P. 629-642. DOI: 10.1177/053901896035004003

- Беломестнов В.Г. Управление потенциалом социально-экономических систем региона. СПб., 2005. 161 с.

- Буторина А.А. Социальный потенциал региона: понятие и структура//Вестник социально-политических наук. 2014. № 13. С. 12-14.

- Власова А.А. Концептуальные основы развития и институты реализации социального потенциала региона (на примере Ярославской области)//Социальные и гуманитарные знания. 2015. № 2. С. 134-139.

- Захарова Ю.Е., Васильева И.А., Морозова Н.В. Исследование социального потенциала регионов Приволжского федерального округа//Актуальные проблемы экономической теории и региональной экономики. 2013. № 4 (12). С. 63-72.

- Иваницкая И.П., Васильева И.А. Определение самодостаточности социального потенциала субъектов Российской Федерации //Науковедение. 2015. Т. 7, № 5. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/37EVN515.pdf (дата обращения: 22.10.2018).

- Каргаполова Е.В. Категория «потенциал региона»: специфика проблемного поля//Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2013. № 1 (4). С. 144-145.

- Нугаев М.А., Нугаев P.M. Социальный потенциал региона. Концептуальные основы исследования//Научные труды ИСЭПН АН РТ. Т. 1. Казань, 1995.

- Файзуллин Ф.С., Шафиков М.Т. О содержании категории «потенциал»//Проблемы и перспективы развития человеческого потенциала в современном обществе. Уфа, 2014. С. 134-137.

- Мигунова Ю.В. Теоретико-методологические подходы к исследованию потребностей человека: эволюция взглядов//Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 5-5 (47). С. 112-114.

- Ишмуратова Д.Ф. Общий и специфический человеческий капитал: основные тенденции накопления и использования//Экономика и управление: научно-практический журнал. 2017. № 4 (138). С. 90-94.

- Свинухова Ю.Н. Социальное развитие региона: теоретико-методологические аспекты //Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2018. № 9. С. 254-262. URL: https://e-koncept.ru/2018/183052.htm (дата обращения: 22.10.2018).