Социологический анализ причин социальных конфликтов в трудовых коллективах

Автор: Соломатина Е.Н.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 5, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена социологическому анализу причин социальных конфликтов в малых трудовых коллективах, особенно среди индивидуальных предпринимателей (ИП). Автор обосновывает актуальность темы исследования, формулирует научную проблему и раскрывает ее научную разработанность в современных отечественных публикациях, выстраивает основные положения социологического исследования причин, проявлений и последствий социальных конфликтов в трудовых коллективах индивидуальных предпринимателей. По результатам проведенного опроса были выявлены ключевые факторы конфликтов: неравномерное распределение обязанностей, различия в оплате труда, а также субъективные причины ‒ амбиции работников и эмоциональное напряжение. Исследование показало, что неформальные трудовые отношения и отсутствие четких правил взаимодействия усиливают конфликтность, несмотря на общую удовлетворенность сотрудников. Доказано, что среди работников преобладают конструктивные стратегии разрешения конфликтов (сотрудничество, компромисс). Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций по оптимизации управления конфликтами в условиях цифровизации и трансформации рынка труда.

Социологический анализ, социальные конфликты, трудовые коллективы, объективные факторы, субъективные факторы, управление конфликтами

Короткий адрес: https://sciup.org/149148020

IDR: 149148020 | УДК: 316.48 | DOI: 10.24158/tipor.2025.5.7

Текст научной статьи Социологический анализ причин социальных конфликтов в трудовых коллективах

Актуальность темы исследования . Проблема социальных конфликтов в трудовых коллективах является одной из приоритетных и востребованных тем в современной социологии, поскольку она затрагивает вопросы взаимодействия, управления и организации труда. Социологи изучают причины конфликтов, их динамику и последствия для работников, руководства и организации в целом.

Согласно данным исследовательского центра Superjob, в 2024 г. рабочие конфликты стали происходить чаще по сравнению с 2019 г., при этом 25 % респондентов считают, что причинами конфликтов становятся последствия ссор с коллегами, 8 % – других участников рабочего процесса

и лишь 3 % указывают, что сами провоцируют конфликты1. Основными причинами напряженности становятся разногласия и недопонимания с коллегами и руководством, причем мужчины чаще выступают инициаторами споров. Более конфликтными оказались работники с низкими доходами, в то время как половина руководителей успешно избегает разногласий с подчиненными. Эти изменения подчеркивают рост социальной напряженности в профессиональной среде.

Для обоснования актуальности проблемы исследования следует указать на следующие объективные факторы состояния социально-экономической сферы:

-

– во-первых, в условиях глобальных экономических изменений, вызванных последствиями пандемии, санкциями и ростом цен, напряженность в сфере трудовых отношений усиливается;

-

– во-вторых, происходит существенное изменение рабочих условий, связанное с переходом к удаленной и гибридной работе, что значительно влияет на возникновение новых трудностей. В частности, наблюдается неравномерное распределение рабочей нагрузки, а также отсутствие четких каналов коммуникации и сложности в управлении командами;

-

– в-третьих, трансформируются трудовые ценности. Современные сотрудники ищут не только материальное вознаграждение, но и комфортные условия труда, удовлетворенность от результатов труда, возможности для профессионального развития и поддержку со стороны руководства.

Действительно, трудовые конфликты в организациях становятся все более значимой исследовательской проблемой в социологии, что обусловлено динамичными изменениями современного российского общества, происходящими под воздействием глобализации, цифровизации и трансформации рабочих процессов. Особый интерес представляют малые и индивидуальные предприятия, где трудовые отношения часто носят более личный характер, а коллективы отличаются тесными и эмоционально насыщенными взаимодействиями.

Степень научной разработанности . Для раскрытия научной разработанности темы исследования следует обратиться к результатам исследований А.Б. Алёшиной (2019), посвященных современным тенденциям трудовых конфликтов в России и тому, как экономические и нормативно-правовые изменения влияют на их характер и интенсивность.

В работе А.В. Соловьева (2022) раскрываются методологические аспекты изучения трудовых конфликтов. Рассматривая возможности применения количественных и качественных методов социологического анализа, автор указывает на приоритет последних, позволяющих глубже понять мотивацию участников конфликтов. В то же время количественные методы, включая анкетирование и статистический анализ, помогают обнаружить закономерности и общие тенденции, которые могут быть скрыты за индивидуальными особенностями. По мнению А.В. Соловьева, в современных исследованиях трудовых конфликтов все чаще применяется комплексный подход, объединяющий оба типа методов, что дает возможность получить более полное представление о природе и механизмах развития конфликтов (Соловьев, 2022).

Социологический анализ научных публикаций, посвященных трудовым конфликтам, позволяет выявить различные аспекты и механизмы, влияющие на их возникновение и разрешение в различных организационных контекстах.

Особый исследовательский интерес представляют выводы И.Ю. Сурковой и А.И. Соловьевой (2022) о причинах трудовых конфликтов в сфере торговли, обусловленных высокой текучестью кадров, что является важным фактором, влияющим на интенсивность конфликтов; А.В. Кузнецовой и А.М. Ажлуни (2020) – об особенностях организационных конфликтов в малом и среднем бизнесе, где основными конфликтогенными факторами являются недостаток ресурсов, неопределенность в управлении и отсутствие должного уровня профессионализма среди сотрудников; Е.А. Лазуковой (2023) – о причинах возникновения трудовых конфликтов в сфере социальных медиа и digital-маркетинга; С.С. Вещагина (2024), О.В. Котовой и др. (2021), Е.Д. Поляниной (2024), Б.З. Шичиях (2021) – об особенностях управления социально-трудовыми конфликтами с целью формирования эффективных методов разрешения таких конфликтов, которые требуют как индивидуального, так и коллективного подхода.

Теория и методика исследования . Теоретическая интерпретация понятий осуществлялась на принципах позитивно-функциональной концепции социального конфликта Л. Козера (Coser, 1964), конфликтологической парадигмы Р. Дарендорфа (Dahrendorf, 1959), теории социального обмена Дж. Хоманса (Homans, 1974), теории управления малыми организациями Г. Минцберга (2004), научных разработок К. Харта (Hart, 1973) для анализа неформальных трудовых договоренностей, теории групповой динамики К. Левина (2000) для выявления субъективных причин социальных конфликтов.

С целью выявления специфических факторов, проявлений и последствий социальных конфликтов в 2024–2025 гг. было проведено социологическое исследование на микропредприятиях индивидуальных предпринимателей (ИП) с численностью коллектива от 3 до 15 человек, работающих по трудовому договору, зарегистрированных в Едином реестре малого и среднего предпринимательства по состоянию на октябрь 2024 г.1

Предметом исследования выступили причины возникновения социальных конфликтов на предприятиях, влияние последствий конфликтов на трудовую деятельность и методы их разрешения.

Эмпирический объект исследования: сотрудники микропредприятий индивидуальных предпринимателей в сфере услуг (гостиницы, кафе, салоны красоты) города Москвы, работающие по трудовым договорам на постоянной основе, в возрасте от 18 до 65 лет. Выборочная совокупность составила 320 респондентов: 120 мужчин и 200 женщин. Отбор проводился методом «снежного кома» в связи с относительной закрытостью персональных данных и высокой концентрацией микропредприятий ИП в представленном регионе.

Для операционализации предмета исследования была разработана система показателей, сгруппированных в три исследовательских блока: экономические факторы, характеризующие оплату труда, системы премирования, предоставления льгот и развития персонала; психофизиологические факторы, связанные с восприятием условий труда, отсутствием конфликтов и возможностью карьерного роста; социально-психологические факторы: взаимоотношения в коллективе, удовлетворенность работой, приверженность корпоративным нормам, выявление особенностей решения конфликтов.

Результаты исследования . В ходе проведенного анкетного онлайн-опроса были получены следующие эмпирические данные: среди экономических факторов в большей степени респонденты удовлетворены системой оплаты труда (57,1 % от числа опрошенных). В то же время системой премирования и системой предоставления льгот респонденты довольны в меньшей степени: в оценке системы премирования преобладают ответы «удовлетворительно» (28,6 %) и «хорошо» (26,8 %); функционированием системы льгот удовлетворена лишь четверть опрошенных (25,0 и 23,2 % соответственно).

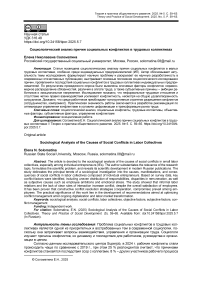

Анализ психофизиологических аспектов трудовой деятельности выявил неоднородность оценок респондентов. Так, наибольший уровень удовлетворенности зафиксирован в отношении поддержки со стороны коллег: 35,75 % опрошенных присвоили данному фактору высшую оценку («отлично»). Условия труда и организация рабочего пространства также получили преимущественно положительные оценки: 37,5 % респондентов оценили условия труда как «хорошо»; 28,6 % – «отлично»; 50,0 % указали на «хорошее» состояние рабочего места; 19,6 % – «отличное». Менее позитивные результаты отмечены по следующим показателям: отсутствие конфликтов – преобладание удовлетворительных оценок (30,4 %), тогда как «хорошо» выбрали 26,8 %; карьерные перспективы: 26,8 % респондентов оценили их как «удовлетворительно»; 30,4 % – «хорошо».

Таким образом, максимальная удовлетворенность связана с социальной поддержкой в коллективе, что контрастирует с нейтральными оценками конфликтной среды и возможностей профессионального роста (рис. 1). Полученные данные свидетельствуют о необходимости акцентировать внимание на оптимизации коммуникативных процессов и разработке программ развития персонала для усиления мотивационных факторов.

■123■45

Рисунок 1 ‒ Распределение респондентов по оценке психофизиологических факторов, чел.

Figure 1 ‒ Distribution of Respondents According to the Assessment of Psychophysiological Factors, People

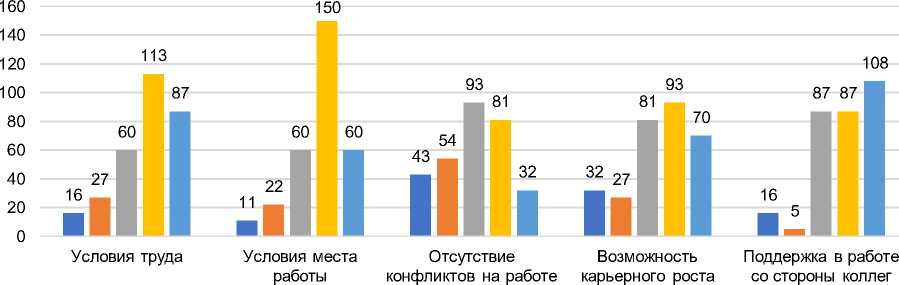

Практически среди всех социально-психологических факторов лидируют хорошие оценки («4»), максимально – по показателям взаимоотношений между самим работником и коллективом (50,0 %), т. е., субъективно сам работник оценивает свои отношения с коллегами как «хорошие», и наличию интереса к работе (39,3 %), т. е., работникам индивидуальных предприятий в большинстве случаев нравится то, чем они занимаются (рис. 2).

В то же время преобладают удовлетворительные оценки по критерию наличия чувства гордости за принадлежность именно к этой организации.

Рисунок 2 ‒ Распределение респондентов по оценке социально-психологических факторов, чел.

Figure 2 ‒ Distribution of Respondents According to the Assessment of Socio-Psychological Factors, People

Так или иначе, 50 % респондентов (оценки «4» и «5») согласны с тем, что напряженность в целом отсутствует в их рабочем коллективе.

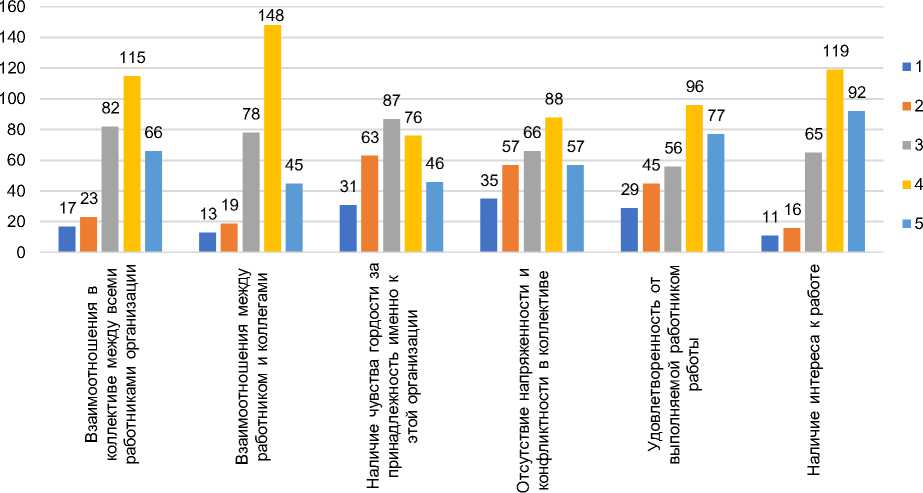

Наиболее актуальным в контексте исследования является вопрос о наиболее часто встречаемых причинах конфликтов в организациях (предлагалось выбрать до трех вариантов) (рис. 3).

Рисунок 3 ‒ Наиболее часто упоминаемые причины конфликтов на индивидуальных предприятиях, %

Figure 3 ‒ The Most Frequently Mentioned Causes of Conflicts in Individual Enterprises, %

Среди причин, наиболее часто сталкивающих людей друг с другом на индивидуальных предприятиях, были указаны следующие: неравномерное распределение обязанностей (64,3 %), размер оплаты труда (48,2 %), нарушение режима труда/отдыха (44,6 %).

Если свидетелями конфликтов с разной степенью частоты становились 96,4 % респондентов, то непосредственными участниками конфликта в организации – 76,8 % работников трудовых коллективов индивидуальных предприятий. Основными причинами конфликтов, по мнению респондентов, являются высокие амбиции некоторых работников (28,6 %), чувство зависти в коллективе (12,5 %), низкий уровень профессионализма (10,7 %), эмоциональное напряжение (8,9 %).

В результате проведенного исследования были выявлены три категории сотрудников: довольные тем, как разрешаются/разрешались конфликты в организации, таковых – большинство (37,5 %); недовольные результатами такого разрешения (28,6 %); те, кого не интересуют результаты урегулирования конфликтов (33,9 %). Из числа опрошенных 60,0 % обращались за разрешением конфликта непосредственно к работодателю.

В качестве наиболее приемлемого варианта выхода из конфликтной ситуации 28,6 % респондентов считают решение конфликта самими участниками, без привлечения третьих лиц; за решением конфликта обратились бы к руководству 26,8 % опрошенных; видят ведущую роль профессионалов в этом процессе 23,2 %.

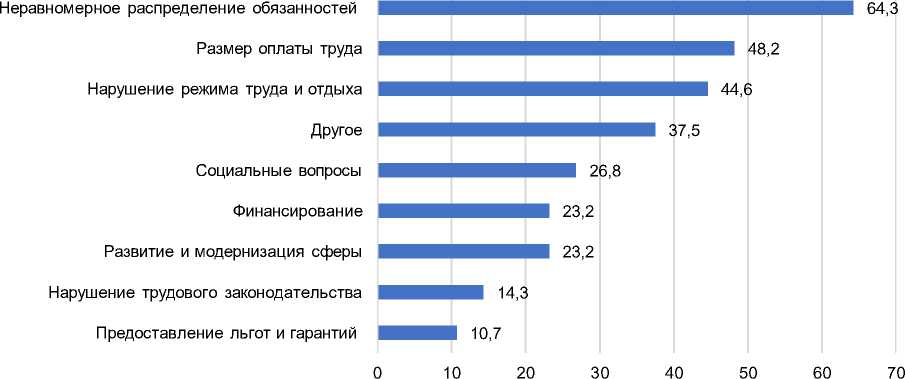

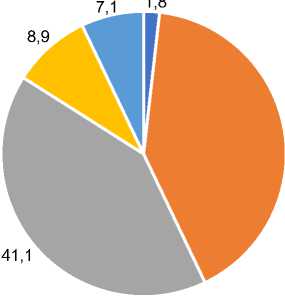

В целом значительная часть сотрудников индивидуальных предприятий нацелена на применение конструктивных стратегий при разрешении конфликта, что является позитивной тенденцией: в равном процентном соотношении (41,1 %) респонденты выбрали такие стили поведения в конфликте, как сотрудничество и компромисс (рис. 4).

41,1

-

■ Соперничество

-

■ Сотрудничество

-

■ Компромисс

-

■ Избегание

-

■ Приспособление

Рисунок 4 – Оптимальный стиль поведения при разрешении конфликтной ситуации, %

-

Figure 4 – Optimal Behavior in Conflict Resolution, %

Основные полученные выводы , подтверждающие исследовательские гипотезы:

-

1. Социальные конфликты в трудовых коллективах индивидуальных предпринимателей возникают из-за сочетания объективных (неравномерное распределение обязанностей – 64,3 %, различия в оплате труда – 48,2 %) и субъективных факторов (амбиции работников – 28,6 %, зависть – 12,5 %, эмоциональное напряжение – 8,9 %).

-

2. Неформальные трудовые отношения и отсутствие четких правил взаимодействия (например, из-за неравномерного распределения обязанностей) являются ключевыми причинами конфликтов. Руководство участвует в конфликтах напрямую в 25,0 % случаев, но его стиль управления (жесткий/доброжелательный) и методы мотивации существенно влияют на уровень конфликтности, несмотря на общую удовлетворенность сотрудников (60,7 %).

-

3. Наиболее остро стоят вопросы, связанные с распределением материальных благ и трудовых ресурсов. В частности, это касается заработной платы, условий труда и обеспечения безопасности на рабочем месте. Это создает дополнительные трудности и может привести к усилению конфликтов. Также неравномерная оплата труда (экономический фактор) и организационные проблемы (изменения в компании, нехватка ресурсов) усиливают напряженность в коллективе и способствуют возникновению социальных конфликтов.

-

4. Учет объективно-организационных и субъективно-личностных причин конфликтов позволяет не только снижать их деструктивное воздействие, но и трансформировать в инструмент развития предприятий, особенно в условиях цифровизации и глобальной конкуренции.

Кроме того, были обнаружены ключевые социально-психологические факторы, оказывающие значительное влияние на уровень напряженности в коллективе. К ним относятся эмоциональное выгорание сотрудников и несправедливое отношение со стороны руководства, которые могут стать источником конфликтов и создать нездоровую рабочую атмосферу.

Таким образом, изучение социальных конфликтов в трудовых коллективах индивидуальных предприятий актуально, так как они влияют на продуктивность, стабильность и развитие бизнеса.

В малых коллективах межличностные разногласия обостряются, что может приводить к снижению эффективности и текучести кадров. В условиях изменений на рынке труда и технологической трансформации важно находить баланс между интересами сотрудников и предпринимателей.

Результаты проведенного исследования позволили разработать практические рекомендации для индивидуальных предпринимателей по профилактике и оптимизации конфликтного взаимодействия в коллективах: проводить регулярные еженедельные «летучки» с сотрудниками по 7–10 мин с фиксацией ключевых проблем; разработать индивидуальные должностные инструкции с указанием зон ответственности каждого сотрудника и «Памятку сотрудника» с правилами взаимодействия и процедурами решения спорных ситуаций, чтобы минимизировать возникающее недопонимание; активнее использовать цифровые инструменты (например, Google Таблицы) для прозрачности рабочих задач и сроков выполнения, в том числе чат-боты в Telegram для быстрого сбора обратной связи; ввести систему благодарностей сотрудникам за проявленную инициативу в привлечении клиентов, более гибкий график работы; улучшить организацию рабочих мест с учетом комфорта.