Содержание и качество масла в семенах сортообразцов сои различного происхождения

Автор: Кучеренко Л.А., Петибская В.С., Ефименко С.Г., Савельев А.А.

Статья в выпуске: 1 (138), 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлен сравнительный анализ семян размножающегося генетического материала сои от предковых форм до современных сортов отечественного и зарубежного разведения на масле и 16 жирных кислот. Показано существенное влияние на эти параметры как биологических особенностей многообразия и эколого-географических условий при выращивании отечественных соевых сортов северных и южных экотипов. Выявлена взаимосвязь между содержанием масла в семенах сои и его параметром качества в зависимости от генотипа и окружающей среды.

Короткий адрес: https://sciup.org/142171285

IDR: 142171285 | УДК: 633.853.52:641.1

Текст научной статьи Содержание и качество масла в семенах сортообразцов сои различного происхождения

А. А. Савельев, научный сотрудник

ГНУ ВНИИ масличных культур

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО МАСЛА В СЕМЕНАХ СОРТООБРАЗЦОВ СОИ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Соя является не только белковой, но и масличной культурой. Одна треть мирового производства растительных масел приходится на соевое. В различных странах селекция этой культуры ведется не только на урожайность, но и на содержание масла и его основных компонентов. Масличность сои в зависимости от генотипа и условий выращивания варьирует в широких пределах: от 10 до 27 % [1, 2, 3, 4].

Качество масла, его биологическая эффективность и пищевые достоинства в значительной степени определяются содержанием и соотношением в нем жирных кислот. Жиры усваиваются организмом полностью, если они имеют сбалансированный состав насыщенных, мононенасыщенных и поли-ненасыщенных жирных кислот. Баланс этих кислот для разных возрастных категорий людей неодинаков. Для питания здорового растущего организма необходимо, чтобы в составе масла было 30 % среднецепочечных насыщенных, 50-60 % мононе-насыщенных и 10-20 % полиненасыщенных жирных кислот [5]. Но для людей пожилого возраста доля насыщенных жирных кислот должна быть меньше, а полиненасыщенных – больше. Причем содержание линолевой кислоты должно составлять не менее 40 %, а линоленовой более 4 % от суммы всех жирных кислот в масле [6, 7].

В настоящее время немало работ, в которых представлено содержание основных жирных кислот в соевом масле [4, 8].

Наличие в соевом масле большого количества линолевой и линоленовой жирных кислот является одной из ряда причин, обусловливающих меньшую стабильность масла к окислению при его получении и хранении. Между степенью ненасыщенности и стабильности масла к окислению имеется отрицательная корреляция вследствие того, что окислительные процессы легче идут по двойным связям. При 100 ˚С относительная скорость окисления в ряду стеариновая – олеиновая – линолевая – и линоленовая кислоты оценивается в соотноше-нии1:10:100:150 соответственно [9]. Смеси кислот с разной степенью ненасыщенности окисляются со скоростями, пропорциональными молярной доле каждого компонента и его активности в реакции продолжения цепей [10]. Но с другой стороны, именно эти жирные кислоты важны в питании организма, вследствие того, что они обладают физиологической активностью.

Значимость полиненасыщенных жирных кислот для организма человека и животных была определена еще в начале прошлого века. Бур в 1929 г. предложил назвать эссенциальные (незаменимые) полиненасыщенные жирные кислоты линолевую и линоленовую витамином F [11]. Эти кислоты важны по той причине, что в организме человека они играют роль строительного материала для синтеза жизненно важных соединений – простагландинов, которые влияют на обмен холестерина, предотвращают тромбоз, снижают воспалительные процессы, стимулируют защитные силы организма [12, 13].

За рубежом биохимики приняли метод нумерации молекулы жирной кислоты, согласно которому линолевую кислоту относят к ω-6 , линоленовую – к ω-3 жирным кислотам, так как в данном случае углеродную цепь нумеруют от метильного (ω) конца, а не от карбоксильного (α) [14].

В результате дальнейших исследований список ω-3 и ω-6 кислот расширился. В настоящее время к группе ω-3 относят также α-линоленовую (С18:3), эйкозапентаеновую (С20:5), докозапентаеновую (С22:5) и докозагексаеновую (С22:6) жирные кислоты. К группе ω-6 – линолевую (С18:2), γ – линоленовую (С18:3), арахидоновую (С20:4) жирные кислоты. [15]. По F–витаминной активности ω-6 кислоты сильнее ω-3 в 10 раз. Олеиновая кислота не обладает F–витаминной активностью, но она способствует усилению действия линолевой кислоты, то есть обладает синергизмом [16].

В последние десятилетия ХХ века ученые особое значение стали придавать не только содержанию, но и соотношению так называемых ω-6 и ω-3 жирных кислот. По данным диетологов, у здорового молодого организма эффективное использование полиненасыщенных жирных кислот происходит при соотношении линолевой и линоленовой кислот 9:1 и 10:1. В пожилом возрасте и для лиц с определенными заболеваниями этот баланс должен быть от 3:1 до 5:1, а по некоторым современным исследованиям – 2,5:1 [17-19].

Источником линолевой кислоты являются многие растительные масла. Но α-линоленовая отсутствует в составе некоторых масел (например подсолнечного) или же присутствует в небольших количествах. Фактическое потребление продуктов с этой незаменимой жирной кислотой, входящей в состав ω-3 кислот, гораздо ниже уровня, рекомендуемого органами здравоохранения во всём мире, в том числе и в России.

По прогнозам исследователей рынка, рост продаж пищевых продуктов, обогащенных ω-3 жирными кислотами, к 2011 г. составит 60 % в год [20]. Это говорит о том, что в ближайшем будущем спрос превысит предложение. Поскольку соевые семена служат возобновляемым источником ω-3 жирных кислот, то они будут иметь большую перспективу как ингредиент, повышающий пищевую ценность продуктов.

В состав незаменимых жизненно важных жирных кислот входят не только основные, но и второстепенные, однако информация об их содержании в научной литературе весьма ограничена и противоречива.

Поэтому представляло интерес идентифицировать и определить долю жирных кислот, входящих в состав соевого масла, в разнообразном селекционно-генетическом материале от предковых форм до современных сортов различного происхождения; определить влияние эколого-географических условий выращивания сои отечественных сортов на содержание и качество масла; найти, с одной стороны, генотипы с низким содержанием линоленовой и повышенным содержанием олеиновой кислоты для производства соевого масла с продолжительным сроком хранения, а с другой, выявить источники с благоприятным сочетанием ω6 и ω-3 жирных кислот в масле для рационов питания детей, пожилых и больных людей.

Для изучения были взяты дикорастущие, полу-культурные и культурные формы сои (всего 35 образцов). Культурные представлены сортами современной отечественной (кубанской и дальневосточной), а также зарубежной (американской и французской) селекции. Эти образцы были выращены отделом сои на центральной экспериментальной базе ВНИИМК (г. Краснодар) в 2005 г.

Для определения влияния условий внешней среды на содержание и качество масла семян сои были взяты отечественные сорта северного и южного экотипов, выращенные в 2007 г. в рамках экологического сортоиспытания на 59˚ с. ш. (Вологодская область), на 50˚ с. ш. (Белгородская область), на 45˚ с. ш. (г. Краснодар).

Масличность семян определяли на спектральном анализаторе NIR System-4500. Липиды из семян извлекали путем многократного настаивания диэтиловым эфиром в аппарате Сокслета. Жирнокислотный состав липидов определяли по ГОСТу 30418-96 с использованием хроматографа Кристалл-2000 с капиллярной колонкой ZB–WAX

30 м х 0,32 мм х 0,5 мкмм, температура колонки 210 ˚С, скорость газа-носителя (гелий) – 20 см/сек.

В этой работе представлены экспериментальные данные по изменчивости качества масла семян сои в зависимости от происхождения (табл. 1).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в соевом липидном комплексе содержится 6 насыщенных, 4 мононенасыщенных, 6 полинена-сыщенных жирных кислот. Всего нами идентифицировано 16 жирных кислот. Пять из них основные (пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая). Гамма-линоленовая кислота не обнаружена. Остальные 11 кислот присутствуют в масле в незначительном количестве от 1,21 до 1,92 %.

По мере окультуривания сои в содержании насыщенных жирных кислот липидов семян существенных изменений не произошло. Самые значитель-ные изменения коснулись содержания мононенасыщенной олеиновой кислоты. В дикорастущих формах ее доля в общем содержании жирных кислот в среднем в 2,2 раза меньше, чем в отечественных сортах, и в 2,4 раза меньше, чем в зарубежных, выращенных в условиях Кубани. Особенно высока доля олеиновой кислоты во французских сортах.

Полиненасыщенные жирные кислоты претерпели также существенные изменения как в количественном, так и в компонентном составе. В процессе эволюции и селекции сои произошло снижение доли полиненасыщенных жирных кислот, обладающих F–витаминной активностью (в отечественных сортах на 14 %, зарубежных – на 17 %) по сравнению с предковыми формами.

Оптимальное соотношение полиненасыщенных ω-6 и ω-3 жирных кислот (9:1), необходимое для эффективного использования здоровым организмом, было у сортов зарубежной селекции (американских и французских). В отечественных сортах – 8,3-8,5:1. В дикорастущих формах сои соотношение ω6 и ω3 жирных кислот масла семян соответствует требованиям для использования масел в лечебных целях от 1,6:1 до 3,5:1.

Коэффициент корреляции между содержанием олеиновой кислоты и витамином F в масле был высоким отрицательным (-0,97), с линоленовой кислотой также высоким отрицательным (-0,94). И это понятно, так как при десатурации олеиновой кислоты в процессе формирования семян, она превращается в линолевую и линоленовую до определенного предела, обусловленного генотипом и средой.

По мере окультуривания сои произошло увеличение масличности семян. Наибольшим содержанием масла характеризовались кубанские традиционные сорта (24,3 %). Пониженная маслич-ность была у дальневосточных и пищевых кубанских сортов (20,7 и 20,5 % соответственно). Зарубежные заняли промежуточное положение по этому показателю.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика масличности и состава жирных кислот липидов семян сои различного происхождения

ВНИИМК, 2007 г.

Соотношение жирных кислот соевого масла современных сортов можно оптимизировать методами селекции. Для получения масла более стойкого при хранении и пригодного для здорового организма необходимо снизить содержание линолевой кислоты до 40 %, линоленовой до 4 % от суммы всех жирных кислот в масле. Предпосылки для создания таких сортов есть, так как в научной литературе упоминается о том, что имеются образцы сои с минимальным содержанием линоленовой кислоты в масле (до 0,5 %). Низкое содержание линоленовой кислоты определяет рецессивный аллель гена fan, который имеется в двух образцах коллекции (к-10343, 10360) [21]. Вовлечение их в селекционный процесс позволит создать сорта с улучшенным качеством масла, наиболее пригодным для маслодобывающей промышленности.

С целью получения масла для геронтологического, детского и лечебного питания необходимо будет дозу линоленовой кислоты в масле увеличить для того, чтобы достичь желаемого в этом случае отношения ω-6 к ω-3, равного от 3:1 до 5:1.

Определённый жирно-кислотный состав присущ каждому виду растительного масла. На этом факте основаны идентификация и выявление фальсифицированных растительных масел [22]. В связи с этим мы провели сравнительный анализ жирнокислотного состава масла сои, предусмотренным ГОСТом 30623-98. Все идентифицированные жирные кислоты липидов семян сои различного происхождения укладываются в пределы показателей, установленных ГОСТом 30623-98, за исключением диапазона олеиновой кислоты. В изученных сортах доля олеиновой кислоты выросла до 31,1 % , в то время как согласно ГОСТ, её содержание находится в диапазоне 17,7–26,1 %.

Поскольку содержание и качество масла определяются не только генетическими особенностями сортов, но и условиями выращивания, представляло интерес изучить изменчивость масличности и жирно-кислотного состава масла семян различных сортов сои, созданных в южном регионе (45˚ с. ш., Краснодар, ВНИИМК), при выращивании их в более северных регионах (50˚ с. ш., г. Белгород,

БелГСХА), и сортов, созданных в северном регионе (на 53˚ с. ш. – Орел, ВНИИЗБК, на 54˚ с. ш. – Рязань, НИИПТИАПК, и на 50˚ с. ш. – г. Белгород, БелГСХА) при выращивании их в южном регионе на 45˚ с. ш., Краснодар, ВНИИМК, а также в самом северном регионе – на 59˚ с. ш. – в Вологодской области.

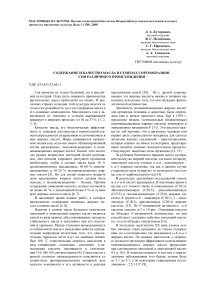

Исследование жирно-кислотного состава масла семян сои, выращенной в трёх различных по климатическим условиям регионах нашей страны (табл. 2), свидетельствует о том, что сорта северного экотипа при выращивании их в самой северной зоне (Вологда) имеют наименьшую долю олеиновой кислоты в масле и наибольшую – витамина F. Благодаря наименьшему отношению ω-6:ω-3 жирных кислот (3-4:1) это масло будет более пригодно для лечебных целей, но менее стойко при хранении.

При продвижении сортов южного экотипа на север (до 50˚ с. ш) произошло повышение маслич-ности семян на 2,6 абс. %, снизилась доля олеиновой кислоты в масле на 4,1 абс. % и повысилась доля линолевой кислоты на 1,9 %. Одновременно в 2 раза возросла доля линоленовой кислоты, увеличилось содержание витамина F на 5,8 %, улучшилось отношение ω6:ω3.

Приведенные нами результаты свидетельствуют о зависимости степени ненасыщенности жирных кислот масла сои от эколого-географических условий выращивания. Степень ненасыщенности жирных кислот уменьшается с увеличением температуры региона произрастания. Под влиянием эколого-географических условий выращивания четко проявилась взаимосвязь между жирными кислотами. Коэффициент корреляции между содержанием стеариновой и олеиновой кислоты в масле был

Таблица 2 – Влияние эколого-географических условий выращивания семян сои на содержание и качество масла

|

Сорт, экотип |

Маслич-ность, % |

Содержание жирных кислот в масле, % |

Витамин F, % в масле |

ω6: ω3 |

||||

|

пальми тиновая |

стеариновая |

олеиновая |

линолевая |

линоленовая |

||||

|

Вологодская область, 59 сев. ш. |

||||||||

|

Северный экотип Свапа |

21,3 |

9,5 |

4,1 |

17,0 |

53,0 |

14,7 |

67,7 |

3,6:1 |

|

Окская |

19,8 |

9,0 |

3,8 |

17,4 |

54,2 |

14,6 |

68,9 |

3,7:1 |

|

Светлая |

20,6 |

8,8 |

3,5 |

18,6 |

53,3 |

15,7 |

69,0 |

3,4:1 |

|

Касатка |

20,1 |

9,7 |

4,0 |

18,9 |

53,2 |

14,0 |

67,2 |

3,8:1 |

|

Среднее значение |

20,5 |

9,3 |

3,9 |

18,0 |

53,4 |

14,8 |

68,2 |

3,6:1 |

|

Белгородская область, г. Алексеевка, 50 сев. ш |

||||||||

|

Северный экотип Светлая |

20,6 |

9,3 |

4,0 |

27,3 |

51,2 |

9,1 |

60,3 |

5,6:1 |

|

Белгородская-6 |

22,5 |

9,2 |

4,5 |

29,2 |

49,9 |

7,9 |

57,8 |

6,3:1 |

|

Среднее значение Южный экотип |

21,6 |

9,3 |

4,3 |

28,3 |

50,5 |

8,5 |

59,1 |

6,0:1 |

|

Лира |

26,1 |

8,7 |

4,9 |

28,0 |

49,8 |

8,4 |

58,2 |

5,9:1 |

|

Вилана |

25,8 |

8,9 |

4,9 |

26,1 |

50,7 |

8,7 |

59,4 |

5,8:1 |

|

Селекта 101 |

23,0 |

8,9 |

4,7 |

29,7 |

50,0 |

6,9 |

56,9 |

7,3:1 |

|

Среднее значени е |

25,0 |

8,8 |

4,8 |

27,9 |

50,2 |

8,0 |

58,2 |

6,3:1 |

|

г. Краснодар, ВНИИМК, 45 |

сев. ш. |

|||||||

|

Северный экотип Свапа |

22,7 |

9,4 |

5,1 |

34,5 |

46,5 |

4,5 |

51,0 |

10,3:1 |

|

Окская |

19,7 |

9,1 |

4,7 |

33,1 |

49,4 |

5,1 |

54,5 |

9,7:1 |

|

Светлая |

19,8 |

9,9 |

4,2 |

30,0 |

50,3 |

5,9 |

56,2 |

8,5:1 |

|

Касатка |

18,6 |

10,0 |

4,6 |

31,6 |

48,8 |

6,2 |

55,0 |

7,9:1 |

|

Белгородская-6 |

21,3 |

9,6 |

5,4 |

37,9 |

44,6 |

4,2 |

47,1 |

10,2:1 |

|

Среднее значение Южный экотип |

20,4 |

9,6 |

4,8 |

33,4 |

47,9 |

5,2 |

52,8 |

9,3:1 |

|

Лира |

24,0 |

10,6 |

5,9 |

33,1 |

43,9 |

3,6 |

47,5 |

12,3:1 |

|

Вилана |

20,6 |

8,7 |

4,7 |

30,5 |

52,2 |

4,7 |

57,0 |

11,0:1 |

|

Селекта 101 |

22,5 |

9,2 |

4,4 |

32,4 |

48,7 |

3,9 |

52,6 |

12,5:1 |

|

Среднее значение |

22,4 |

9,5 |

5,0 |

32,0 |

48,3 |

4,1 |

52,4 |

11,9:1 |

При выращивании этих же сортов в южном регионе (г. Краснодар) масличность семян практически не изменилась, но качество масла подверглось существенным изменениям. Так, содержание олеиновой кислоты в масле в среднем увеличилось в 2,1 раза, линоленовой кислоты – уменьшилось в 3,1 раза. В то же время биологическая эффективность масла значительно снизилась. Отношение ω-6:ω-3 возросло в 3,1 раза, поэтому понизились и лечебные свойства масла.

положительным и высоким (r=0,77). Содержание олеиновой кислоты в масле высоко отрицательно коррелировало с линолевой (r=-0,99), линоленовой жирной кислотой (r=-0,99). Столь же высокой, но положительной была связь между линолевой и линоленовой кислотой. Чем больше доля витамина F в масле, тем меньше отношение ω-6 к ω-3, и следовательно, в большей степени выражены лечебные свойства масла.

Выводы. 1. В процессе эволюции и селекции сои в содержании и качестве масла произошли существенные изменения. Масличность семян увеличилась, возросла доля мононенасыщенной олеиновой, и снизилось содержание полиненасы-щенных жирных кислот в масле, что, возможно, обусловит повышенную стойкость масла при хранении.

-

2. Из арсенала исследуемых сортов и форм сои не выделены образцы с минимальным содержанием линоленовой кислоты. Поэтому при создании новых сортов сои, наиболее пригодных для маслодобывающей промышленности, следует использовать образцы коллекции ВИР.

-

3. По содержанию масла в семенах сои зарубежные сорта, выращенные в условиях Кубани, заняли промежуточное положение между кубанскими традиционными и пищевыми сортами. Они имели повышенное содержание олеиновой кислоты в масле (особенно французские). По сумме полине-насыщенных жирных кислот уступали отечественным сортам.

-

4. При выращивании сортов сои северного экотипа в южном регионе содержание масла в семенах практически не изменилось, но в качестве масла произошли значительные изменения. Доля олеиновой кислоты увеличилась, линолевой и линоленовой уменьшилась.

-

5. При выращивании сортов южного экотипа в более северном регионе содержание масла в семенах возросло, доля олеиновой кислоты в масле снизилась, а полиненасыщенных кислот повысились.