Содержание структурно-функциональной модели развития профессионального самоопределения бакалавра на основе формирования информационной компетентности

Автор: Сиюткин Андрей Геннадьевич

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Инновационные технологии в вузе

Статья в выпуске: 2 (36), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье наглядно представлены этапы проведенного автором педагогического моделирования от построения самой модели до практической (эмпирической) проверки получаемых на основе модели знаний и возможности их использования для построения обобщающей теории развития профессионального самоопределения обучающихся.Приведена схема структурно-функциональной модели, включающая взаимосвязанные и взаимообусловленные блоки (целевой, концептуально-методологический, содержательный, критериально-оценочный и результативный), раскрывающие внутреннюю организацию (содержание, структуру) процесса развития профессионального самоопределения бакалавра на основе формирования информационной компетентности

Моделирование, модель, профессиональное самоопределение, информационная компетентность, физическая культура, бакалавр

Короткий адрес: https://sciup.org/14240117

IDR: 14240117 | УДК: 378.147 | DOI: 10.7442/2071-9620-2017-9-2-71-78

Текст научной статьи Содержание структурно-функциональной модели развития профессионального самоопределения бакалавра на основе формирования информационной компетентности

Содержание структурно-функциональной модели развития профессионального самоопределения бакалавра на основе формирования информационной компетентности

А.Г. Сиюткин

Современное постиндустриальное общество требует поиска новых подходов к профессиональному самоопределению личности, связанных с информационной компетентностью обучающихся вуза. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 49.03.01 «Физическая культура», бакалавр должен: уметь генерировать информацию в области физической культуры и спорта; владеть информационно-коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности; рефлексией; образовательными технологиями развития и саморазвития личности [8].

Способность пользоваться информационными ресурсами является в современных условиях определяющим фактором в профессиональном статусе личности. Информационная эпоха стимулирует стремление современного молодого человека к саморазвитию, самосовершенствованию, ориентирует его на постоянно расширяющееся потребление информационных благ. Исходя из этого приоритетным направлением нашего исследования явилось моделирование процесса развития профессионального самоопределения студентов на основе формирования информационной компетентности.

Моделирование относится к общенаучным методам, однако в педагогической науке имеет свою специфику. Педагогическое моделирование представляет собой метод создания и изучения различных по форме и содержанию научнопедагогических моделей. При этом под моделью А.Т. Глазунов понимает мысленно представленную или материально реализованную систему, адекватно отображающую исследуемый объект педагогической действительности [2, с. 17]. Использование метода моделирования в педагогической науке имеет большое концептуальное и практическое значение для развития теории и методики профессионального образования. Являясь инструментом образовательного процесса подготовка бакалавра физической культуры, моделирование позволяет выявить наиболее существенные факторы изучаемого объекта или явления.

Именно моделирование, представляющее не только формализованное средство, но и универсальную форму отражения, выраженную средствами как естественного, так и искусственного языка, является принципиально необходимым методом научного исследования, который способен отразить специфический характер психолого-педагогической реальности [7, с. 21-22].

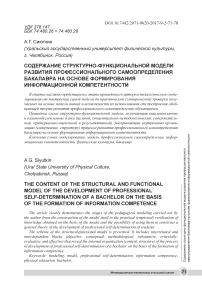

Использование метода моделирования при разработке структурно-функциональной модели развития профессионального самоопределения (ПС) бакалавра на основе формирования информационной компетентности проводилось в нашем исследовании поэтапно (рис. 1).

Выделенные этапы отражают процесс моделирования от построения общего контура модели до практической (эмпирической) проверки получаемых на ее основе знаний и их использование для построения обобщающей теории развития профессионального самоопределения студентов. При этом важным являлось исследование преобразования объекта и управление им. Исходя из этого проводились «модельные» эксперименты, при которых сознательно и целенаправленно изменялись педагогические условия ее функционирования. Это позволило накопить значительный эмпирический материал и систематизировать знания о ее «поведении».

При использовании метода моделирования мы придерживались позиции В.И. Загвязинского, который отмечает, что для понимания сущности данного процесса исследователю важно не упускать из виду, что моделирование – не единственный источник знаний об объекте. Процесс моделирования «погружен» в более общий процесс познания [3, с. 39].

Рисунок 1. Этапы моделирования процесса развития профессионального самоопределения бакалавра физической культуры

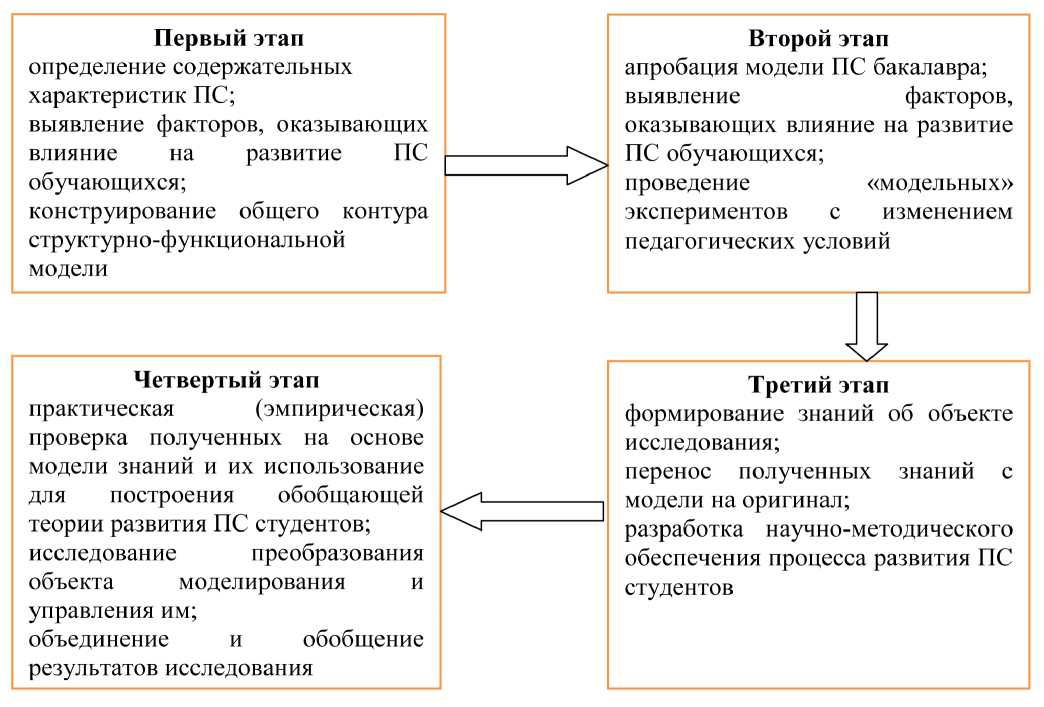

На это обстоятельство мы опирались не только на этапе построения структурно-функциональной модели развития профессионального самоопределения студентов на основе информационной компетентности (рис. 2), но и на завершающей стадии, когда происходило осмысление и обобщение результатов исследования, полученных на основе многообразных средств познания.

Сконструированная таким образом модель представляет собой целостное образование, включающее взаимосвязанные и взаимообусловленные блоки (целевой, концептуально-методологический, содержательный, критериально-оценочный и результативный), раскрывающие внутреннюю организацию (содержание, структуру) процесса развития профессионального самоопределения бакалавра на основе формирования информационной компетентности. Каждый из выделенных блоков проектируемой модели отвечает за адекватное воспроизведение взаимодействия между элементами данного процесса и имеет функциональное назначение (функция целеполагания, концептуальная, конструктивно-содержательная, диагностическая).

Методологическим основанием структурно-функциональной модели являются интегративно-развивающий и компетентностный подходы, которые в совокупности, как показало исследование, взаимодополняют и обогащают (выводят на качественно новый уровень) процесс развития профессионального самоопределения бакалавра на основе формирования информационной компетентности.

Цель интегративно-развивающей парадигмы – формирование целостного видения человека и окружающего мира. Смысловое содержание интегративноразвивающего подхода раскрыто в работах О.Л. Карповой [5], В.В. Козлова [6], А.Я. Найна [7], Л.А. Шипилиной [11] и других исследователей.

Содержание структурно-функциональной модели развития профессионального самоопределения бакалавра на основе формирования информационной компетентности

А.Г. Сиюткин

Рисунок 2. Схема структурно-функциональной модели развития профессионального самоопределения бакалавра на основе формирования информационной компетентности

Данный подход заключается в многомерном, многоуровневом и разновекторном анализе, создающем возможность качественно иного исследования проблемы профессионального самоопределения обучающихся, предполагающего включение в содержание анализа условий

(в нашем исследовании, информационная компетентность) развития изучаемого явления.

Интегративная методология предполагает диалог (синтез) психолого-педагогических подходов, традиций, научных школ и рефлексивное позиционирование.

В практическом использовании интегративно-развивающий подход включает в себя широкий спектр психолого-педагогических методов, приемов и средств диагностики и развития профессионального самоопределения студентов на основе информационной компетентности.

Другой, использованный нами, ком-петентностный подход, убедительно раскрыт в работах А.А. Вербицкого [1], И.А. Зимней [4], А.В. Хуторского [10] и других ученых. Этот подход в педагогических исследованиях устанавливает новый тип образовательных результатов, не сводимых к комбинации сведений и навыков, а ориентированных на способность и готовность личности к решению разного рода проблем, к профессиональной деятельности. Образовательные результаты, называемые компетентностями, рассматриваются как способность решать сложные реальные задачи профессиональной и социальной деятельности, в частности мировоззренческие, коммуникативные, личностные.

В обобщающем докладе W. Hutmacher по результатам проведенного симпозиума «Ключевые компетенции для Европы» (г. Берн, 1996 г.) среди ключевых компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза, отмечены: компе -тенции, связанные с возрастанием информатизации общества; способность учиться на протяжении всей жизни как основа непрерывного обучения в контексте как личной профессиональной, так и социальной сфер; компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией, которые особенно важны для работы и социальной жизни, с акцентом на то, что тем людям, которые не владеют ими, угрожает социальная изоляция и т.д. [12]. Как видно из приведенного перечня компетенций, все они в той или иной степени коррелируют с проблемой информационной компетентности как фактора профессионального самоопределения обучающихся.

Интерес к развитию компетенций в образовательных программах согласу- ется с таким подходом к образованию, который, в первую очередь, центрирован на студенте и его способности к самообразованию. Такой подход требует большей степени вовлечения обучающихся, поскольку уровень развития профессионального самоопределения напрямую зависит от умений работать с оригинальной информацией, пользоваться разнообразными формами доступа к информации и ее оценки; овладевать навыками работы с разнородными, противоречивыми данными.

Актуализация компетентностного подхода к проблеме развития профессионального самоопределения студентов обусловлена необходимостью форсированного индустриально-инновационного развития и присоединением России к Болонскому процессу. Формирование образовательных программ, ориентированных на компетентностную модель бакалавра, - это ведущее направление преодоления разрыва между конечными результатами образования и современными требованиями. Оно, не отрицая значимости комплекса знаний и умений, акцентирует внимание на достижении интегрированного результата, каковым служит информационная компетентность.

Особый акцент на приобретение студентами информационной компетентности, состоящей из ряда информационных компетенций, рекомендуемых ФГОС ВО по направлению 49.03.01 «Физическая культура» [8], позволяет улучшить прозрачность в определении целей развития профессионального самоопределения обучающихся, устанавливаемых для данной образовательной программы. Это достигается благодаря введению измеряемых индикаторов. Одновременно цели образовательной программы становятся более динамичными и «чуткими» к потребностям общества и рынка труда.

Компетентностный подход, используемый как инструмент развития профессионального самоопределения обучающихся, предполагает проектирование результата профессионального обра-

Содержание структурно-функциональной модели развития профессионального самоопределения бакалавра на основе формирования информационной компетентности

А.Г. Сиюткин

зования, его заданность и предуста-новленность. Здесь требуется внятное определение целей и задач профессионального образования, релевантных критериям оценки, которые должны быть достигнуты. При этом детализированные / операционализированные задачи гарантируют измеряемость результата и его устойчивость.

Эффективность функционирования структурно-функциональной модели развития профессионального самоопределения обучающихся на основе формирования информационной компетентности обеспечивается сформулированными педагогическими условиями. Под педагогическими условиями, мы, вслед за А.Я. Найном, будем понимать совокупность объективных возможностей, содержания, форм, методов, педагогических приемов и материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных в исследовании задач [7, с. 24].

В ходе исследования были разработаны педагогические условия эффективного функционирования структурно-функциональной модели развития профессионального самоопределения бакалавров на основе формирования информационной компетентности:

-

1. Научное представление о структуре и содержании понятия «профессиональное самоопределение студента» рассматривается как совокупность субъектно-личностного, смыслового, социально-личностного и рефлексивно-ценностного компонентов.

-

2. Осуществляется комплексное психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения (аналитико-диагностическое, учебнометодическое и организационное), обусловливающее совокупность возможностей образовательных ресурсов саморазвития студента.

-

3. Создана рефлексивно-образовательная среда развития профессионального самоопределения студента в процессе овладения информацион-

- ной компетентностью, позволяющая выявить многогранность будущей профессиональной деятельности и ее значение в решении социокультурных задач общества и личности.

Для оценки эффективности реализации проектируемой модели профессионального самоопределения бакалавров на основе информационной компетентности был выделен критериально-оценочный блок, включающий уровни (низкий, средний и высокий), критерии и показатели.

В ходе анализа сущности профессионального самоопределения обучающихся в психолого-педагогической литературе [5; 6; 9; 11] выявлены основополагающие критерии изучаемого в исследовании объекта. Под критериями мы понимаем качества, свойства, признаки изучаемого объекта (развитие профессионального самоопределения студентов), которые дают возможность судить о его состоянии и уровне функционирования и развития.

При разработке критериев развития профессионального самоопределения студентов мы придерживались следующих требований [9, с. 27-29]:

-

- соответствие критерия тому процессу, измерителем которого он является (любое изменение характеристики данного явления должно в явной форме отражаться на изменении величины критерия);

-

- критерий должен выражаться однозначным числом (одни и те же фактические значения различных явлений или объектов при применении к ним критерия должны давать одинаковые численные значения измеряемых величин);

-

- простота критерия (допускаются простейшие способы измерения с использованием недорогих и несложных инструментов или математических формул).

Показателями выступают количественные или качественные характеристики сформированости того или иного критерия. Покажем краткое содержание используемых в работе критериев.

Критерий самосознания включает следующие показатели его оценки: осознание личностью своей позиции, которая формируется внутри координат системы отношений; активность, осознанное стремление личности занять определенную позицию; осознанный выбор информации и др.

Когнитивно-деятельностный критерий характеризуется такими показателями, как: владение образовательными технологиями развития и саморазвития личности; умения генерировать информацию в области физической культуры и спорта; владение информационно-коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности; наличие способности к самореализации в информационном поле и др.

Рефлексивно-оценочный критерий оценивается с помощью ряда показателей. Среди них: интроспекция (самонаблюдение); самооценка; осмысление собственных возможностей в проектировании и реализации профессиональных планов и др.

Результативный блок завершает содержание верифицированной модели. В качестве результата выступает готовность бакалавра к профессиональному самоопределению (готовность личности к осознанному выбору информации, которая характеризуется определенным опытом жизнедеятельности человека и его готовностью к компетентному использованию имеющегося опыта в процессе построения индивидуального субъективного пространства саморазвития).

Список литературы Содержание структурно-функциональной модели развития профессионального самоопределения бакалавра на основе формирования информационной компетентности

- Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции Ларионова. -М.: Логос, 2009. -336 с.

- Глазунов А.Т. Педагогические исследования: содержание, организация, обработка результатов. -М.: АПО: НОУ ИСОМ, 2003. -40 c.

- Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. -М.: Педагогика, 1982. -158 с.

- Зимняя И.А Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. -М.: ИЦПКПС, 2004. -42 с.

- Карпова О.Л. Содействие самообразовательной деятельности студентов вуза на основе интегративно-развивающего подхода: научно-методическое пособие. -Магнитогорск: МаГУ, 2007. -72 с.

- Козлов В.В. Интегративная психология: пути духовного поиска или освящение повседневности: монография. -М.: Психотерапия, 2007. -528 с.

- Найн А.Я. Педагогический эксперимент: методика и его организация. -Челябинск: Уральская Академия, 2010. -136 с.

- Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 № 935 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 № 33796) //КонсультатПлюс. -Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadles/fgosvob/49_03_01_Fisra.pdf

- Сиюткин А.Г., Карпова О.Л. Содержательные характеристики информационной компетентности как фактор профессионального самоопределения бакалавра физической культуры//Теория и практика физической культуры. -2016. -№ 5. С. 27-29.

- Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении: научно-методич. пособие. -М.: Эйдос; Изд-во Ин-та образования человека, 2013. -73 с.

- Шипилина Л.А. Подготовка менеджеров образования в педагогическом университете: монография. -Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998. -293 с.

- Hutmacher W.Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne, Switzezland 27-30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC) a // Secondary Education for Europe. Strsburg, 1997. - 103 p. [In English]