Содержательные особенности развития профессионального интереса у обучающихся в туристском вузе

Автор: Хорева Анна Вячеславовна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 10, 2012 года.

Бесплатный доступ

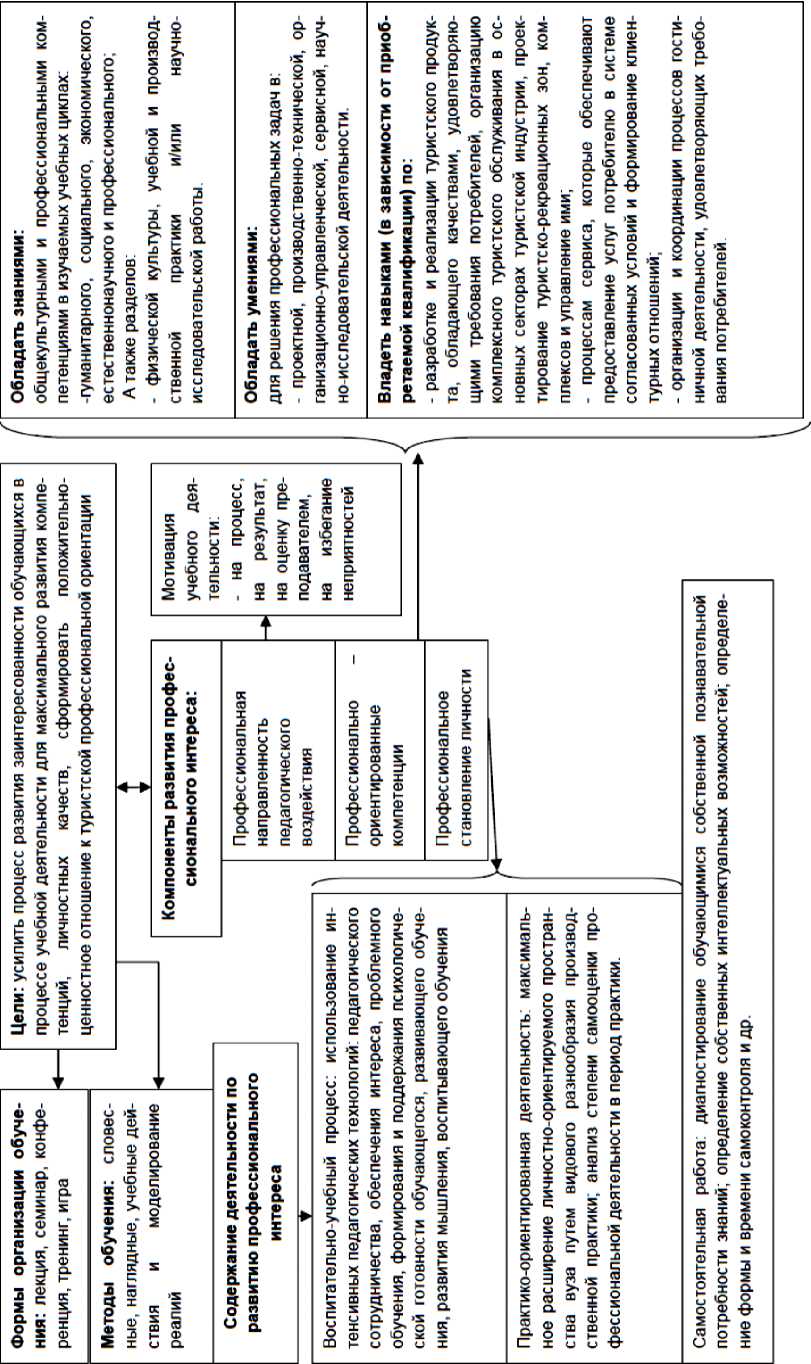

Данная статья рассматривает процесс развития профессионального интереса при обучении в высшей школе туристской направленности. Рассмотрение проблематики вопроса в виде модели позволяет наглядно представить все структурные элементы системы. Базовую основу формируют три компоненты: личность как цель воздействия; педагогический и туристский векторы аксиологического пространства как условия и средства достижения максимально возможного развития личности. Модель позволяет выборочно усиливать ее отдельные элементы для эффективного педагогического процесса развития профессионального интереса.

Профессиональный интерес, высшая школа, туризм, модель, педагогический процесс, личность, аксиологическое пространство

Короткий адрес: https://sciup.org/14933797

IDR: 14933797 | УДК: 378.1

Текст научной статьи Содержательные особенности развития профессионального интереса у обучающихся в туристском вузе

Феномен туризма современности - это потребности индустрии туризма в новых условиях рынка. Развивать интерес к этой области – стратегическая многокомпонентная задача педагогики туризма. Методологическую основу профессионального туристского образования сформировали работы ведущих исследователей в области педагогики туризма, такие как В.А. Горский, В.И. Жолдак, И.В. Зорин, В.А. Кабачков, В.А. Кальней, В.А. Квартальнов, В.М. Кузнецов, В.Д. Чепик, С.Е. Шишов и др. В ряде работ встречается структурное отображение концепций средствами моделирования, которое позволяет учитывать разнообразный многолетний педагогический опыт. Такая форма представления в виде модели в педагогике туризма формируется шестью подсистемами: личностью, комплексом воспитания, дидактическим комплексом, рекреационным комплексом, институциональным комплексом и менеджментом педагогики туризма [1, с. 134-145]. Модель развития профессионального интереса у обучающихся в туристском вузе, при учете всех факторов, ориентируется и усиливается в аспекте первой подсистемы и методологически разделяет взгляды К.Д. Ушинского: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях».

Отражение личности обучающегося в динамике есть развитие, трансформация, подчинение или переподчинение его иерархически построенных потребностей, которые заставляют обучающегося отказываться от одних интересов в пользу других. Ключевая ориентация модели -положение о направленной – устойчивой доминирующей системе мотивов, в частности интересов, убеждений, идеалов, вкусов, в которых наибольшим образом проявляются потребности, в том числе познавательного характера [2, с. 145-169].

Рисунок 1 – Модель развития профессионального интереса у обучающихся в туристском вузе

Модель как методологическая основа отражает три компоненты: личность как цель воздействия; педагогический и туристский векторы аксиологического пространства как условия и средства достижения максимально возможного развития личности (см. рисунок 1).

Структурные элементы модели развития профессионального интереса у обучающихся в туристском вузе раскрываются блоками: профессионально-ориентированным учебным процессом в рамках приобретаемых компетенций, согласно нормам и требованиям ФГОС ВПО 3-его поколения; процессом воспитания и становления личности, в части которой необходимо развивать устойчивый интерес к познавательной деятельности в гуманистическом образовании; и непосредственно векторным педагогическим воздействием направленным на мотивацию протекающих процессов в текущей учебной деятельности.

Данный механизм связи между практическим и познавательным подходом полностью соответствует аксиологическим или ценностным ориентациям, выступающим своеобразным «мостом» между теорией и практикой [3, с. 103-107]. Он позволяет, с одной стороны, исследовать явления с точки зрения заложенных в них возможностей удовлетворения потребностей личностного характера, а с другой – комплексно решать задачи гуманизации образовательного процесса. Именно аксиологические характеристики в педагогической деятельности отражают ее гуманистический смысл, являются ориентирами гуманистически направленной и развитой личности обучающегося. Развитость личности характеризуется как процесс становления, иденти-фицируемоего в зависимости от уровня ее социализации социокультурной средой, в процессе совместной деятельности и общения, способной к самореализации, самоопределению и продуктивной творческой деятельности [4, с. 3-8]. Соответственно, при аксиологическом подходе развитие личности стимулирует преобразование профессиональной деятельности, углубление представлений о ней, что характеризуется изменением требований, предъявляемых профессией к субъекту, так и требований, которые сам субъект начинает предъявлять к ней [5, с. 64-66].

В первом случае наблюдается зависимость требований института высшей школы и содержания ФГОС ВПО 3-его поколения. Основная тенденция данных стандартов – ориентации на решение поставленных задач и проблем в туристском пространстве, через систему знаний -умений - навыков. Во втором случае требования личности к осуществлению профессиональной деятельности, согласно модели, заключены в воспитательно-учебном процессе, практикоориентированной деятельности и самостоятельной деятельности. Так, воспитательно-учебный процесс ориентируется и реализуется средствами педагогических технологий, видовое разнообразие которых обуславливает их широкое распространение и целевую направленность. Настоящая модель активно позиционирует педагогическую технологию развития интереса обучающегося к учебному процессу с ее интенсификацией применительно к каждому занятию. Данная технология рассматривает усвоение материала с точки зрения мобилизации возможности, обеспечения внимания с целью лучшего понимания и запоминания, потому как то, что делается с интересом, вдвойне успешно. Педагогическая технология реализуется по ряду позиций, каждая из которой усиливается аспектами других педагогических технологий по принципу матрешки. Развитие интереса реализуется в направлении позиций:

-

- выраженное проявление интереса у носителя информации к занятию и увлеченность им. Создание атмосферы особых взаимоотношений и взаимодействия обучающего и обучающихся в рамках технологии педагогического сотрудничества;

-

- доступность, понятность и ясность изложения изучаемого материала; данная позиция поддерживается и привлекает основы технологии формирования и поддержания психологической готовности обучающегося к овладению содержанием занятия. Так, состояние готовности от начала до конца занятия обеспечивается средствами: привлечения и управления вниманием, разнообразием и комбинированием учебного материала и методов его изложения, громкостью речи, стилем изложения материала. В каждом конкретном случае инструментарий воздействия может быть разным и учитывает психологические особенности обучающихся как индивидуально, так и в составе малой группы;

-

- демонстрации и усиления раскрытия значения изучаемого материала для обучающегося с целью профессиональной ориентации. Такая технология развития мышления есть продукт не только общего мышления, но и профессионального как одна из задач развития, и как условие успеха в обучении вообще;

-

- содержательного значения материала как актуального, отличающегося новизной, практичностью, логичностью, структурной четкостью, глубиной и интересностью раскрытия, обоснованностью, и, что немаловажно, доказательностью. Такая ориентация достигается путем набора компетенций, состав которого ориентирован на содействие развитию каждого определенного качества у обучающихся с целью их дальнейшего развития средствами технологии развивающего обучения;

-

- возбуждения и удержания интереса целевой аудитории способами применения педагогических методических приемов: наглядности, конкретизации, персонификации, соучастия, рассмотрения и разбора проблемной ситуации, активизации самостоятельности и творчества. Решение проблемных ситуаций и задач в контексте технологии проблемного обучения как движущей силы развития интереса. Систематическая активность вышеуказанных психологических проявлений приводит их к совершенствованию.

Продолжая рассмотрение содержательной части деятельности по развитию профессионального интереса, следует отметить, что результативность воспитательно-учебного процесса во многом определяется на стадии практико-ориентированной деятельности и проявляется через самооценку личности. Одна из главных дидактических проблем заключается в создании условий для запуска мотивационно-потребностного механизма «самости» личности обучающегося. Как отмечает А.М. Новиков, обучающийся должен обладать правом на собственное видение учебного материала, на его интерпретацию и соотнесение с эмпирическими реалиями практики в свете личного, авторского пространства. При конкретизации практической деятельности степень самооценки личности будет варьироваться в зависимости от:

-

- уровня (высокая, средняя, низкая);

-

- соотношения с реальной успешностью (адекватная или неадекватная, также может быть завышенная или заниженная);

-

- особенностей строения (конфликтная или бесконфликтная).

Учитывая данную параметризацию, наиболее эффективная для личности самооценка, должна сочетать в себе высокий уровень общего положительного самоотношения в сочетании с дифференцированной системой оценок в практической деятельности обучающегося по направлению туристики. Гибкость самооценки позволяет реагировать обучающемуся на информативное представление о себе, стимулируя дальнейшее активизирование и развитие интереса через мотивационные факторы с учетом различных возрастных периодов. Воспринимая и оценивая свои действия и поступки, нравственные качества, мотивы поведения, интересы обучающийся проявляет через социальные контакты. Интеграция личности в социальную систему направлена на формирование на соответствующих уровнях способности человека входить в различные социальные группы без демонстративности и без самоуничижения [6, с. 116-124].

Заключительным блоком содержательной деятельности по развитию профессионального интереса у обучающихся в туристском вузе есть направление самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающегося служит основой перестройки его позиций (в том числе профессиональных интересов) в текущем учебном процессе. Такая необходимость в перестройке возникает, когда у обучающихся наблюдается потребность узнать, освоить что-то новое или важное для себя, а средств удовлетворения такой потребности, как отмечает И.А. Зимняя, в учебном процессе нет. Это в свою очередь предполагает необходимость направленной работы профессорско-преподавательского состава на создание предпосылок возникновения у них такой потребности или условий и предпосылок для заинтересованности в этом процессе в рамках технологии развивающего обучения. Управление потребностями и их формирование должно быть гибким, потому как обуславливается индивидуально-психологическими и личностными особенностями обучающегося как субъекта. К таким психологическим детерминантам, безусловно, относится саморегуляция, носящая предметный характер и соотносимая с организацией самостоятельной работы. Развитие саморегуляции базируется на основе целостной системы представлений о своих возможностях и умениях, а также их реализации с возможностями целеобразования и целеудержания.

Формирование умений самоорганизации есть процесс пролонгированный во времени, и как показывают материалы многих исследований, самостоятельная работа у обучающихся не вызывает проявления профессионального интереса. Так, 45,5 % студентов признают, что не умеют правильно организовывать самостоятельную работу, 65,8 % опрошенных респондентов вообще не умеют распределять свое время, а 85 % не думают, что его вообще можно распределять. Во многом это определяется недостаточно высоким уровнем познавательного интереса к определенным дисциплинарным модулям в отличие от обучающихся с положительной учебной мотивации и заинтересованностью к учебе. Хотя отмечено, что преобладающее количество студентов к учебе относятся отрицательно (77 % первокурсников, и 12,8 % второкурсников [7]). Программа изменений, направленная на обучение и дальнейшее развитие самостоятельной работы обучающегося в рамках учебной дисциплины, включает:

-

- определение диагностическими методами у обучающихся собственной когнитивной потребности в знаниях;

-

- определение личностно-субъективных характеристик обучающихся;

-

- разработка конкретизированного плана или программы по самостоятельной работе в рамках учебной дисциплины;

-

- определение формы и времени самоконтроля, представленных вариативным набором (например, проект, презентация, реферативное сообщение и пр.).

Таким образом, самостоятельная работа обучающегося, рассматриваемая в общем контексте блоков содержательной части развития профессионального интереса обучающихся, представляет собой определенную форму его деятельности и может быть дифференцирована в зависимости от источника управления, характера побуждения и пр.

В процессе воспитательно-обучающей, практико-ориентационной и самостоятельной деятельности как результата целенаправленного педагогического воздействия отражаются цели назначения модели развития интереса в туристском пространстве, формы организации данного педагогического процесса и конкретизируются методы обучения. Для реализации поставленных целей в рамках настоящего исследования рассматриваются такие формы организации обучения, направленные на взаимодействие педагога и обучающегося, как лекция, семинар, конференция, тренинг, игра и т.д. Для усиления активизации происходящих педагогических процессов с целью развития интереса к учебной деятельности формы обучения подлежат рассмотрению в аспекте вариативного подхода по методам обучения: словесные, наглядные, учебное моделирование реальных действий.

Поддерживая друг друга формы и методы обучения, наполненные конкретизированным содержанием предметного воздействия по развитию профессионального интереса обучающихся в рамках высшей школы туристской направленности, комплексно реализуют ряд подцелей:

-

- усиление и активизация процессов развития заинтересованности обучающихся в процессе их учебной деятельности;

-

- максимизация развития умений и навыков общего и профессионального циклов согласно ФГОС ВПО 3-его поколения;

-

- личностного становления и самоопределения профессионала отраслевой направленности туристской ориентации;

-

- формирование положительно-ценностного отношения к туристской отрасли и деятельности в целом.

Реализация концептуальной установки в исследуемой модели развития профессионального интереса у обучающихся в туристском вузе, как неоднократно отмечалось, зависима от уровня мотивации как катализатора запуска механизма педагогического воздействия. Исследования высшей школы демонстрируют, что сильные и слабые обучающиеся отличаются вовсе не по интеллектуальным показателям, а по тому, в какой степени у них развита профессиональная мотивация. Так, в самой сфере профессиональной мотивации важнейшую роль играет положительное отношение к профессии, потому как этот мотив связан с конечными целями обучения. Следовательно, важнейшим аспектом при определении степени мотивации обучающихся для дальнейшей ее профессионализации выступает изучение факторов привлекательности профессии с помощью различных педагогических методик психодиагностического плана.

Ссылки:

-

1. Фонарев А.Р. Психологические особенности личностного становления профессионала. М.; Воронеж, 2005.

-

2. Бим-Бад Б.М., Петровский А.В. Образование в контексте социализации // Педагогика. 1996. № 1. С. 3-8.

-

3. Бойко В.В., Ковалев А.Т., Панферов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. М., 1983.

-

4. Зорин И.В., Зорин А.И. Профессиональное образование и карьера в туризме: учебник для вузов. М., 2005.

-

5. Вербицкий А.А. Самостоятельная работа студентов младших курсов // Высш. шк. России. 1995. № 3.

-

6. Джидарьян И.А. О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации личности. М., 1974.

-

7. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. высш. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластенина. М., 2008.

Список литературы Содержательные особенности развития профессионального интереса у обучающихся в туристском вузе

- Фонарев А.Р. Психологические особенности личностного становления профессионала. М.; Воронеж, 2005.

- Бим-Бад Б.М., Петровский А.В. Образование в контексте социализации//Педагогика. 1996. № 1. С. 3-8.

- Бойко В.В., Ковалев А.Т., Панферов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. М., 1983.

- Зорин И.В., Зорин А.И. Профессиональное образование и карьера в туризме: учебник для вузов. М., 2005.

- Вербицкий А.А. Самостоятельная работа студентов младших курсов//Высш. шк. России. 1995. № 3.

- Джидарьян И.А. О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации личности. М., 1974.

- Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. высш. учеб. заведений/под ред. В.А. Сластенина. М., 2008.