Содержимое ранневизантийской амфоры из бухты Круглая в Черном море

Автор: Сипкина Н.Ю., Букатов А.А., Сипкин Д.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается найденный в бухте Круглая близ г. Севастополя фрагмент амфоры, которая была наполнена коричневым веществом с характерным запахом дегтя. На горловине сосуда имеется круглое клеймо диаметром ок. 30 мм с изображением императора и надписью вокруг него. Установлено сходство штампа с клеймами на амфорах из Александрии и с о-ва Геронисос; восстановлена надпись: «✞ επί Πτολεμαίου επάρχου». Основное внимание уделяется детальному химическому анализу содержимого сосуда. Методом газовой хроматомасс-спектрометрии выявлены дегидроабиетиновая кислота, метилдегидроабиетат, норабиетатриены, ретен и другие производные фенантрена, что свидетельствует о том, что содержимое амфоры является продуктом сухой перегонки древесины семейства сосновых. В результате парофазного анализа обнаружены компоненты скипидарного масла - α-пинен, камфен, лимонен, цимолы и другие терпены. Для определения происхождения содержимого амфоры проведен его сравнительный анализ с современным сосновым дегтем, полученным традиционным способом. С учетом идентичного профиля хроматограмм содержимого амфоры и дегтя в области смоляных кислот, близких по значениям площадей пиков компонентов, являющихся биомаркерами, а также наличия в образце компонентов скипидарового масла сделан вывод о том, что с большой долей вероятности содержимым амфоры являлся именно деготь.

Ранневизантийская амфора, черное море, деготь, смола, газовая хроматография, масс-спектрометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146935

IDR: 145146935 | УДК: [902.4.0346+903.23+904.02] | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.4.105-113

Текст научной статьи Содержимое ранневизантийской амфоры из бухты Круглая в Черном море

Через Черное море издавна проходили пути оживленной морской торговли. Остатки многочисленных кораблекрушений являются ценнейшим источником информации для анализа экономических связей прибрежных территорий в разные периоды [Зеленко, 2008; Окороков, 2016]. Морские глубины хранят непотревоженными археологические материалы, но их подробное изучение в значительной мере осложнено. В 2006 и 2008 гг. у берегов Крыма были найдены останки двух кораблей. Один затонул в IX–XI вв. вблизи Севастополя, второй – в XIII в. около пос. Форос на южном берегу Крыма [Вахонеев, 2015]. При обследовании мест этих кораблекрушений в амфорах не было остатков содержимого. В 2015 г. в акватории Черного моря у Балаклавы (Севастопольский р-н) на глубине 85,6 м удалось обнаружить скопление амфор XI–XII вв. [Günsenin, type IIb] и фрагменты деревянных конструкций судна, перевозившего вино [Гинкут, Лебединский, 2018].

В прибрежной мелководной зоне места морских катастроф более доступны для обследования [Зелен-ко и др., 2016], но они подвергаются активному гидрофизическому и антропогенному воздействию. Подводные находки связаны с размытыми культурными слоями затопленной территории или же с функционированием портов, гаваней и якорных стоянок. Вопросы использования бухт Гераклейского п-ова в качестве гаваней Херсонеса, а также количественная оценка поглощенной морем территории древнего города и его сельскохозяйственной округи пока остаются дискуссионными. Для их решения очень важны подводные археологические материалы, позволяющие определить динамику наступления моря и интенсивность использования бухт в разные исторические периоды. Подводные находки из бухты Круглой включают большое количество характерных для мест якорных стоянок и гаваней целых амфор и столовой посуды эллинистического времени и Средневековья. Поднятые со дна бухты многочисленные фрагменты амфор VIII–IX вв. имеют сходство с некоторыми находками из Фанаго-рийской гавани [Букатов, Аржанов, 2021]. Это позво- ляет предполагать использование значительной части акватории бухты Круглая в качестве херсонесской гавани начиная с IV в. до н.э. Археологический материал из акватории бухты представлен крупными фрагментами и археологически целыми предметами из керамики (амфорная тара) эллинистического времени и Средневековья, датируемыми начиная с IV в. до н.э. [Кадеев, 1964]. Обычно подобные находки происходят из мест древних гаваней и якорных стоянок, где за борт выбрасывался поврежденный при транспортировке груз [Букатов, Бондарев, Дюженко, 2020].

Источником информации являются не только тип, содержимое амфор, но и керамика [Morozova, Waksman, Zelenko, 2021]: ее анализ помогает определить центры изготовления сосудов. При благоприятных условиях остатки содержимого амфор и следы органических соединений на их поверхности могут хорошо сохраняться на мелководье; это позволяет исследователям получать ценную информацию о перевозимом грузе. При изучении археологических образцов органического происхождения из бухты Круглой использовался один из наиболее информативных и чувствительных методов – газовая хроматомасс-спектро-метрия (ГХ/МС) [Bonaduce et al., 2016; Oudemans, Boon, 1991; Colombini, Modugno, 2009; Reber, 2018; Charrié-Duhaut et al., 2009; Pollard et al., 2007].

Цель статьи – ввести в научный оборот данные о фрагменте сосуда, обнаруженного во время подводных археологических изысканий в бухте Круглая, результаты исследования компонентов содержимого находки.

Материалы и методы

Объектом исследования является содержимое амфоры, часть которой найдена в 2020 г. подводной экспедицией музея-заповедника «Херсонес Таврический», возглавляемой А.А. Букатовым, в бухте Круглая.

Для идентификации компонентов содержимого амфоры использовались: деготь сосновый натуральный (100 %) (ООО «ОгнеБиоЗащита», Россия), полученный традиционной сухой перегонкой древесины, при которой деготь собирается непрерывно при температуре печи 155–450 °С; хлороформ (99,8 %) (Sigma-Aldrich, США), пиридин (99,5 %) (Supelco, США), толуол (99,5 %) (Supelco), N,O-бис(триметилсилил) трифторацетамид – BSTFA (99,0 %) (Sigma-Aldrich), триметилхлорсилан – TMCS (99,0 %) (Sigma-Aldrich), гелий (99,9995 %), фильтр-нейлон, i.d. 0,45 мкм (Sartorius, Германия).

Хроматомасс-спектрометрический (ГХ/МС) анализ выполняли на хроматомасс-спектрометре Clarus 600 TMS (PerkinElmer, США), квадрупольный масс-анализатор, режим электронной ионизации (EI). Хроматографическое разделение производилось на колонке Rtx 5MS (30 м × 0,25 мм, 0,25 df) (Restek, США). Для управления прибором, сбора и обработки данных использовались программное обеспечение Turbomass 5.4.2 (PerkinElmer, США) и библиотека NIST (2017).

Приготовление образцов для исследований:

методом ГХ/МС - произведена концентрация содержимого амфоры в хлороформе – 2 мг/мл;

методом ГХ/МС ТМС (анализ триметилсилильных производных) - в виалу объемом 2 мл помещали ок. 10 мг образца, растворяли в 300 мкл пиридина, добавляли 300 мкл BSTFA и 30 мкл TMCS; выдерживали виалу при 60 °С в течение часа, после чего добавляли в нее 400 мкл толуола и проводили анализ;

методом ГХ/МС (анализ равновесного пара) - для парофазного анализа в виалу емкостью 20 мл помещали ок. 1 г образца; виалу термостатировали при 120 °С в течение 60 мин.

Анализ образца методом ГХ/МС проводился в условиях: ГХ – начальная температура 60 °С, выдержка

1 мин, нагрев до 280 °С со скоростью 5 °С/мин, выдержка в течение 5 мин при 280 °С. Скорость потока газа-носителя (гелий) 1 мл/мин. Температура инжектора 280 °С, деление потока 10 мл/мин, объем пробы 0,5 мкл; МС – электронная ионизация (70 эВ, температура интерфейса и ионного источника 280 и 240 °С соответственно), режим сканирования – полный ионный ток (TIC) в диапазоне m/z 45–450. Для идентификации полученных масс-спектров привлекалась библиотека NIST 2017.

Анализ триметилсилильных производных методом ГХ/МС ТМС проводился в условиях ГХ таких же, как и при анализе методом ГХ/МС; деление потока 50 мл/мин и диапазон m/z 45–550.

Анализ равновесного пара методом ГХ/МС проводился в условиях ГХ таких же, как и при анализе методом ГХ/МС; объем ввода равновесного пара 250 мкл, диапазон m/z 45–400.

Обсуждение результатов

В ходе подводных исследований в бухте Круглая в районе скалистой отмели был обнаружен фрагмент верхней части амфоры, заполненный твердым веществом коричневого цвета. Фрагмент залегал горловой частью вниз в слое донного грунта (рис. 1, а). Поверхность содержимого амфоры, масса которого составляла 340 г, в месте контакта с водой бугристая, с натеками. На горловине сосуда имеется круглое клеймо диаметром ок. 30 мм в виде изображения головы императора анфас, вокруг которого расположена над- а

б

10 cм

е

в

г

д

Рис. 1. Фрагмент верхней части амфоры in situ и ее содержимое ( а ), клеймо ( б ), излом стенки ( в ), вид находки сверху ( г ), сбоку ( д ), в разрезе ( е ).

пись (рис. 1, б ). Данный оттиск относится к 12 клеймам* на амфорах [Opait, Diamanti, 2014] из раскопок в Константинополе, Афинах, на о-ве Геронисос (у северо-западного побережья Кипра), Александрии, Селии и Токре. Печать на рассматриваемом фрагменте амфоры в значительной степени стерта, мелкие детали не сохранились, различимы только контуры изображения императора и некоторые буквы. Клеймо удалось выделить непосредственно при обнаружении амфоры благодаря специфическим морским условиям (находка залегала в толще донных отложений в защищенной от волн акватории) и отсутствию биологического нароста на поверхности черепка. По начертанию букв и ряду характерных признаков ( расположение клейма, детали изображения) оттиск имеет сходство с клеймами на артефактах из Александрии и с о-ва Геронисос [Ibid.]. Надпись читается так: $ еп Птоке^аюи епархои « $ При эпархе Птолемее» . Клеймо было поставлено службой коммеркиария. На аналогичных клеймах император показан со скипетром, увенчанным крестом, в левой руке и, вероятно, с маппой в правой. В оттиске на фрагменте сосуда из бухты Круглой эти элементы изображения практически не различимы, можно предполагать только окончание креста на скипетре. Большая часть клейменных подобным образом амфор относится к типу LRA2/LRA13. Такие сосуды делали преимущественно на территории, прилегающей к Эгейскому морю. Цвет керамического теста изучаемого фрагмента (рис. 1, в ) варьирует от светлого красно-коричневого и розового до красно-оранжевого (5YR 6/4, 6-7/4,6). Два подобных клейма на амфорах, изготовленных и найденных в Аласарне на о-ве Кос (Греция), с учетом стратиграфической позиции и археологического контекста отнесены к последней четверти VI – первой четверти VII в. [Ibid.].

С целью установления химического состава содержимого, извлеченного из рассматриваемого фрагмента амфоры, был проведен его детальный анализ. Гомогенизированный образец представлял собой коричневую твердо-смолянистую массу с характерным запахом древесного дегтя. Массовая доля нерастворимого осадка при растворении содержимого амфоры в хлороформе составила 6,54 %. Содержание золы при сжигании образца в тигле – 5,37 % – позволило сделать вывод об органической природе содержимого амфоры и высокой репрезентативности растворенного образца. Неорганический состав пробы не исследовался, т.к. содержимое амфоры контактировало с морской водой.

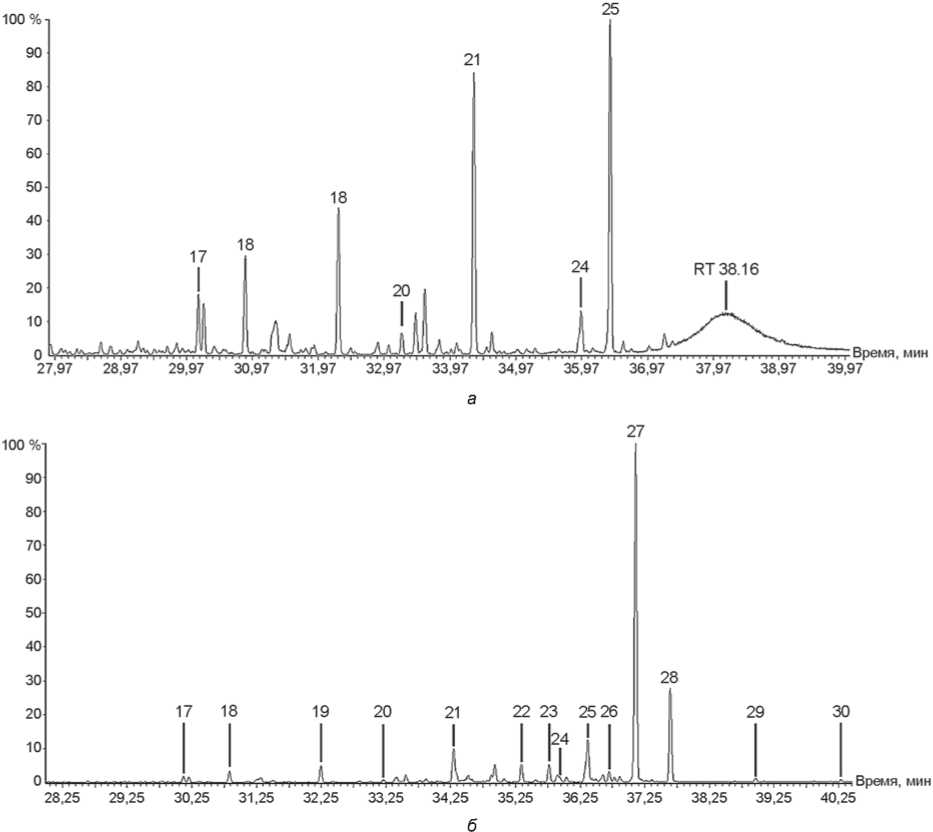

В результате анализа образца методом ГХ/МС были получены хроматограммы 2–4. Фрагмент хроматограммы TIC образца, растворенного в хлороформе с концентрацией ок. 2 мг/мл, свидетельствует о низкой интенсивности (рис. 2, а) пиков компонентов со временем удерживания до 28 мин; это затрудняло их достоверную идентификацию. Результаты идентификации основных пиков в диапазоне 28–40 мин приведены в порядке увеличения их времени удерживания (tR) в табл. 1. Уширенный пик на рис. 2, а со временем удерживания 38,16 мин идентифицировался (вероятность 65–75 %) как абиетиновая кислота (AA). Уширение пика обусловлено низкой летучестью аналита и/или наличием в образце других родственных соединений, не разделяющихся с данным компонентом в этих хроматографических условиях. Кроме того, образец мог содержать другие более высококипящие компоненты.

Для увеличения летучести высококипящих компонентов были получены TMS-производные с использованием BSTFA с добавкой 10 % TMCS. На рис. 2, б представлен фрагмент TIC хроматограммы c 28,0 по 40,5 мин анализа после силилирования испытуемого образца. Результаты идентификации основных пиков, приведенных в порядке их выхода на хроматограмме на рис. 2, б , представлены в табл. 1. На хроматограммах наибольшую интенсивность имеют пики TMS-производных дегидроабиетиновой и абиетиновой кислот, а также пики других трициклических дитерпе-ноидных соединений. Кислоты с абиетановым и пима-рановым скелетом являются основными компонентами смол, получаемых из растений семейства хвойных. Большое количество дегидробиетиновой кислоты и наличие в образце таких маркеров, как метиловый эфир дегидроабиетиновой кислоты, тетрагидроретена, нора-биетатриенов, ретена и других производных фенантрена свидетельствуют о том, что содержимое амфоры является продуктом сухой перегонки древесины семейства Pinaceae [Colombini, Modugno, Ribechini, 2005; Carpy, Marchand-Geneste, 2003; Izzo et al., 2013; Pollard, Heron, 1996; Mills, White, 1999; Hjulström, Isaksson, Hennius, 2006]. Крайне низкое содержание в образце 7-oксo-дегидроабиетиновой кислоты (отношение площадей пиков TMS-производных дегидроабиетиновой кислоты (TMS-DA) и 7-oксo-дегидроабиетиновой кислоты ~ 140 : 1), отсутствие 15-гидрокси-7-oксo-дегидроабие-тиновой и 15-гидрокси-дегидроабиетиновой кислоты, а также других продуктов окисления дегидроабиетиновой кислоты свидетельствуют о низкой степени окисления [Colombini, Modugno, 2009; Colombini, Modugno, Ribechini, 2005; Mezzatesta et al., 2021; Guo et al., 2021] и хорошей сохранности содержимого амфоры.

Общий профиль хроматограммы в области смоляных кислот (рис. 2) близок к таковым некоторых археологических образцов (см., напр.: [Colombini, Modugno, Ribechini, 2005; Izzo et al., 2013]), но наибольшее сходство проявляет с таковыми образцов современного дегтя, полученных в классических печах [Egenberg et al., 2002].

Рис. 2. Фрагмент хроматограммы TIC содержимого амфоры ( a ) и содержимого амфоры с дериватизацией BSTFA ( б ).

Следует отметить, что продукты сухой перегонки древесины в археологической литературе чаще всего обозначают как смолу (pitch) или деготь (tar), однако ввиду древности, плохой сохранности образцов и многих других причин квалифицировать их более точно в большинстве случаев невозможно. В данной статье, как и в работе [Ibid.], словом «tar» обозначен образец в жидком состоянии при комнатной температуре, а словом «pitch» - практически твердый образец при той же температуре.

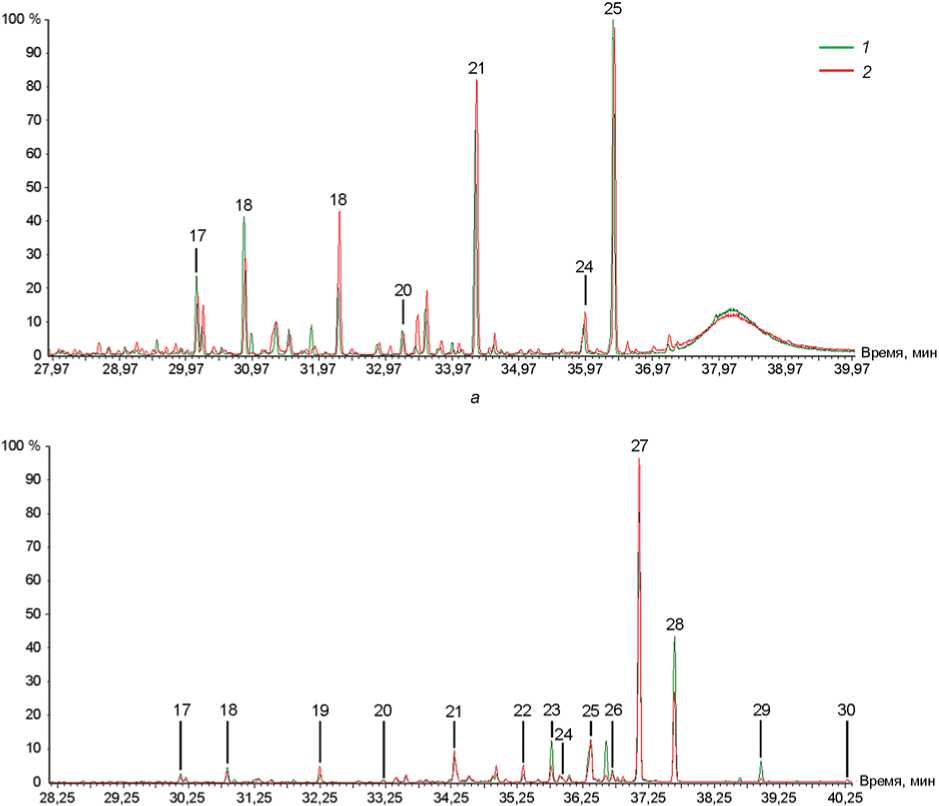

Для более детальной идентификации природы образца проведено сравнение современного соснового дегтя, полученного традиционным способом, с содержимым амфоры. Наложение хроматограмм растворов одинаковой концентрации содержимого амфоры и современного дегтя без дериватизации (рис. 3, а) и с дериватизацией (рис. 3, б) выявило идентичность общего профиля. В табл. 2 приведено сравнение средних значений площадей пиков основных ионов ключе- вых маркеров в содержимом амфоры и современном дегте с дериватизацией и без нее. Средние значения (n = 3) площадей пиков основных ионов ретена (Retene), метилового эфира дегидроабиетиновой кислоты (MDA), TMS-производных дегидроабиетиновой (TMS-DA) и абиетиновой (TMS-AA) кислот получены в результате анализа растворов образцов содержимого амфоры и современного дегтя одинаковой концентрации. Близкие значения площадей пиков ретена, метилового эфира дегидроабиетиновой кислоты и TMS-производного дегидроабиетиновой кислоты в содержимом амфоры и современном дегте позволяют предполагать сходство условий их получения.

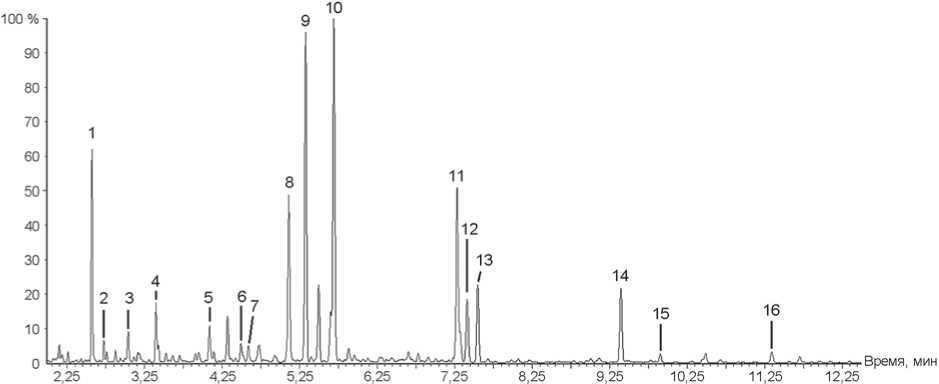

Как отмечалось, пики легколетучих компонентов (до 28 мин) имели низкую интенсивность, поэтому для их достоверной идентификации применялся анализ равновесной паровой фазы, позволяющий увеличить чувствительность метода. Анализ равновесной паровой фазы проводился в таких же хроматографических

Таблица 1. Результаты идентификации основных пиков

|

Пик |

t R, мин |

Соединение |

Структурная формула |

Степень соответствия |

Пик |

t R, мин |

Соединение |

Структурная формула |

Степень соответствия |

|

Парофазный анализ содержимого амфоры методом ГХ/МС |

|||||||||

|

1 |

2,57 |

2, 4-Heptadiene |

^Чх^ч^ |

931 |

10 |

5,69 |

Camphene |

^/Х^~7 |

961 |

|

2 3 |

2,72 3,04 |

Toluene n-Octane |

918 936 |

11 |

7,29 |

o/m-Cymene |

С^\ |

962 |

|

|

4 5 |

3,40 4,09 |

1, 3-Dimethyl-1-cyclohexene m/p-Xylene |

^у_ |

959 962 |

12 13 |

7,41 7,55 |

p-Cymene Limonene |

—с |

953 947 |

|

6 |

4,49 |

o-Xylene |

971 |

14 |

9,39 |

p-Ethylcumene |

У~^У—\ |

938 |

|

|

7 |

4,59 |

Nonane |

942 |

15 |

9,90 |

Fenchol |

j^7 |

854 |

|

|

8 |

5,11 |

Tricyclene |

945 |

16 |

11,34 |

Borneol |

ГП) |

879 |

|

|

9 |

5,33 |

α-Pinene |

Х1^ |

977 |

НО * |

||||

|

Анализ содержимого амфоры с дериватизацией и без нее методом ГХ/МС |

|||||||||

|

17 |

30,15 |

18/19-Norabieta-8, 11, 13-triene * |

859 |

25 |

36,40 |

Methyl dehydroabietate |

(Xt^x^^ |

928 |

|

|

18 19 |

30,86 32,28 |

18/19-Norabieta-8, 11, 13-triene * 10, 18-Bisnorabie-ta-5, 7, 9 (10), 11, 13-pentaene (1, 2, 3, 4-tetrahydro-retene) |

^^^х^ |

842 852 |

26 27 |

36,70 37,11 |

Didehydroabietic acid, TMS Dehydroabietic acid, TMS |

[Colombini, Modugno, Ribechini, 2005; Otto, Simoneit, 2001] 910 |

|

|

20 21 |

33,25 34,33 |

2, 3, 5-Trimethyl-phenanthrene Retene |

809 948 |

28 |

37,65 |

Abietic acid, TMS |

896 |

||

|

22 |

35,34 |

Isopimaric acid, TMS |

^р, j |

852 |

29 |

38,96 |

Neoabietic acid, TMS |

[Max Planck Institute] |

|

|

23 |

35,77 |

Pimaric acid, TMS |

825 |

30 |

40,28 |

7-Oxo-dehydro abietic acid, TMS |

805 |

||

|

24 |

35,96 |

8-Isopropyl-1,3-di-methylphenanthrene |

» COOTUS |

872 |

< Yootms |

||||

б

Рис. 3. Наложение фрагментов хроматограмм TIC.

а – содержимое амфоры ( 1 ) и современный деготь ( 2 ) (концентрация образцов – 2 мг/мл-1); б – содержимое амфоры с дериватизацией BSTFA ( 1 ) и современный деготь с дериватизацией BSTFA ( 2 ) (концентрация образцов – 10 мг/мл-1).

Таблица 2. Средние значения площадей пиков, RSD, %

|

Показатель |

Содержимое амфоры |

Современный деготь |

Соотношение площадей |

|

Без дериватизации, 2 мг/мл - |

|||

|

Retene m/z 219 |

695 749 |

595 727 |

1,17 |

|

(2,99) |

(3,2) |

||

|

MDA m/z 239 |

1 116 129 |

1 207 031 |

0,92 |

|

(2,58) |

(2,05) |

||

|

С дериватизацией, 10 мг/мл - |

|||

|

TMS-DA m/z 239 |

5 783 640 |

4 870 708 |

1,19 |

|

(5,14) |

(2,44) |

||

|

TMS-AA m/z 256 |

683 350 |

1 091 874 |

0,63 |

|

(5,94) |

(2,29) |

||

Примечание. В скобках указано относительное среднеквадратичное отклонение, %.

Рис. 4. Фрагмент хроматограммы TIC, полученной в результате парофазного анализа содержимого амфоры методом ГХ/МС.

условиях (колонка, поток газа-носителя и температурная программа термостата), как и анализ жидкой фазы прямым вводом (растворенных образцов). Фрагмент хроматограммы (с 3 по 12,5 мин) парофазного анализа содержимого амфоры свидетельствует о наличии в образце летучих компонентов (α-пинен, камфора, лимонен, цимолы и др.), входящих в состав скипидарового масла (рис. 4) [Evans W.C., Evans D., 2009], что является дополнительным доказательством хорошей сохранности содержимого амфоры. Образец современного дегтя также содержал большую часть летучих компонентов, представленных в табл. 1, однако сравнивать профили хроматограмм в области легколетучих компонентов, с нашей точки зрения, не имеет смысла в силу возраста содержимого амфоры и его контакта с водой.

Заключение

Практически идентичный профиль хроматограмм содержимого амфоры и современного дегтя в области смоляных кислот, близкие по значениям площади пиков компонентов, являющихся биомаркерами, а также наличие в образце компонентов скипидарового масла с большой долей вероятности позволяют предполагать, что в амфоре находился деготь, а не смола. Деготь широко применялся древними моряками для обработки канатов и элементов деревянных конструкций судов. Клейменные подобным образом амфоры предназначались, вероятно, для перевозки оливкового масла или вина; изучаемый сосуд, судя по его содержимому, использовался вторично. Рассмотренная клейменая ранневизантийская амфора с остатками дегтя – единственная среди обнаруженных в Северном Причерноморье. До настоящего времени следов содержимого в тарных сосудах этого типа не выявлено из-за их значительной фрагментации. Данные о месте обнаружения фрагмента амфоры важны для реконструкции очертаний берегов древней бухты. С учетом условий залегания рассматриваемой находки можно предположить, что амфора с дегтем была частью имущества корабля, посетившего одну из гаваней Херсонеса, которая находилась в современной бухте Круглая в последней четверти VI – первой четверти VII в.

Исследование выполнено в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» и Центре коллективного пользования «Аналитический центр Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета» за счет гранта 075-15-2021-685 26/07/2021, а также в рамках программы «Приоритет 2030» Севастопольского государственного университета (стратегический проект № 3).

Список литературы Содержимое ранневизантийской амфоры из бухты Круглая в Черном море

- Букатов А.А., Аржанов А.Ю. Средневековые амфоры из подводных разведок в бухте Круглая в 2020 г. // Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока. – М.: Ин-т востоковедения РАН, 2021. – С. 55–57.

- Букатов А.А., Бондарев И.П., Дюженко Т.В. К вопросу о существовании гавани Херсонеса в бухте Круглая // Херсонесский сборник. – 2020. – № 21. – С. 7–16.

- Вахонеев В.В. «Херсонес А» и «Форосский византиец» – глубоководные средневековые кораблекрушения в акватории Крыма // Вопр. подводной археологии. – 2015. – № 6. – С. 15–35.

- Гинкут Н.В., Лебединский В.В. «Воротничковые амфоры» типа Gunsenin II с затонувшего близ Балаклавы византийского корабля // Античная древность и Средние века. – 2018. – № 46. – С. 151–165. – doi:10.15826/adsv.2018.46.010

- Зеленко С.М. Подводная археология Крыма. – Киев: Стилос, 2008. – 272 с.

- Зеленко С.М., Лебединский В.В., Кузьминов В.В., Новицкая Р.С., Царенко С.А., Морозова Я.И., Пронина Ю.А. Подводно-археологические исследования в Юго-Восточном Крыму в 2014 г. Судакские археологические экспедиции. – Феодосия: Арт-Лайф, 2016. – 172 с.

- Кадеев В.И. Отчет о подводных исследованиях в Портовом районе. 1964 г. // Научно-архивный отдел государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». Ф.1. Д.1160, 1161.

- Окороков А.В. Свод объектов подводного культурного наследия России. – М.: Институт наследия, 2016. – Ч. 1: Черное и Азовское моря. – 440 с.

- Bonaduce I., Ribechini E., Modugno F. , Colombini M.P. Analytical approaches based on gas chromatography mass spectrometry (GC/MS) to study organic materials in artworks and archaeological objects // Top Curr Chem (Z). – 2016. – N 374 (1). – P. 6. – doi:10.1007/s41061-015-0007-x

- Carpy A.J., Marchand-Geneste N. Theoretical study of the thermal degradation pathways of abietane skeleton diterpenoids: aromatization to retene // J. of Molecular Structure: Theochem. – 2003. – N 635. – P. 55–82. – doi:10.1016/S0166-1280(03)00401-9

- Charrié-Duhaut A., Burger P., Maurer J., Connan J., Albrecht P. Molecular and isotopic archaeology: Top grade tools to investigate organic archaeological materials // Comptes Rendus Chimie. – 2009. – N 12. – P. 1140–1153. – doi:10.1016/j.crci.2009.01.001

- Colombini M.P., Modugno F. Organic Mass Spectrometry in Art and Archaeology. – Chichester: Wiley & Sons, 2009. – 512 p.

- Colombini M.P., Modugno F., Ribechini E. Direct exposure electron ionization mass spectrometry and gas chromatography/mass spectrometry techniques to study organic coatings on archaeological amphorae // J. Mass Spectrometry. – 2005. – N 40. – P. 675–687. – doi:10.1002/jms.841

- Dimitrakoudi E.A., Mitkidou S.A., Urem-Kotsou D., Kotsakis K., Stephanidou-Stephanatoud J., Stratis J.A. Characterization by gas chromatography–mass spectrometry of diterpenoid resinous materials in Roman-age amphorae from northern Greece // European J. of Mass Spectrometry. – 2011. – N 17. – P. 581–591. – doi:10.1255/ejms.1155.

- Egenberg I.M., Aasen J.A.B., Holtekjølen A.K., Lundanes E. Characterisation of traditionally kiln produced pine tar by gas chromatography-mass spectrometry // J. of Analytical and Applied Pyrolysis. – 2002. – N 62. – P. 143–155. – doi:10.1016/s0165-2370(01)00112-7

- Evans W.C., Evans D. Volatile oils and resins // Trease and Evans’ Pharmacognosy. – 6th ed. – L.: Bailliè re Tindall, 2009. – P. 263–303. – doi:10.1016/B978-0-7020-2933-2.00022-8

- Guo L., Zhang Y., Wang L., Zhao X., Yang F., Peng M., Guo J., Li K., Wang X. A multi-analytical approach for the identifi cation of the natural resin from the Ming tomb in Shaanxi, China // Heritage Sci. – 2021. – N 9. – P. 109. – doi:/10.1186/s40494-021-00586-1

- Günsenin N. La typologie des amphores Günsenin. Une mise au point nouvelle // Anatolia Antiqua. – 2018. – N XXVI. – P. 89–124. – doi:10.4000/anatoliaantiqua.589

- Hamm S., Bleton J., Tchapla A. Headspace solid phase microextraction for screening for the presence of resins in Egyptian archaeological samples // J. of Separation Sci. – 2004. – N 27. – P. 235–243. – doi:10.1002/jssc.200301611

- Hjulström B., Isaksson S., Hennius A. Organic Geochemical Evidence for Pine Tar Production in Middle Eastern Sweden During the Roman Iron Age // J. of Archaeol. Sci. – 2006. – N 33. – P. 283–294. – doi:10.1016/j.jas.2005.06.017

- Izzo F.C., Zendri E., Bernardi A., Balliana E., Sgobbi M. The study of pitch via gas chromatography-mass spectrometry and Fourier- transformed infrared spectroscopy: the case of the Roman amphoras from Monte Poro, Calabria (Italy) // J. of Archaeol. Sci. – 2013. – N 40. – P. 595–600. – doi:10.1016/j.jas.2012.06.017

- Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Department of Molecular Plant Physiology. – http://gmd.mpimp-golm.mpg.de/Spectrums/a237ab3f-39fd-4ce5-a3b4-e2cb4637bebc.aspx

- Mezzatesta E., Perraud A., Vieillescazes C., Mathe C. GC-MS and PCA analyses of diterpenoids degradation state in 21 human mummies of Ancient Egypt dating from New Kingdom to Graeco-Roman Period // J. of Cultural Heritage. – 2021. – N 47. – P. 43–49. – doi:/10.1016/j.culher.2020.09.008

- Mills J.S., White R. The Organic Chemistry of Museum Objects. – L.: Butterworth Heinemann, 1999. – 206 p.

- Morozova Y., Waksman S.Y., Zelenko S. Byzantine amphorae of the 10th-13th centuries from the Novy Svet shipwrecks, Crimea, the Black Sea // Multidisciplinary approaches to food and foodways in the medieval Eastern Mediterranean. – Lyon: Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 2021. – P. 429–446.

- Opait A., Diamanti C. Imperial Stamps on Early Byzantine Amphoras – The Athenian Agora Examples // Rei Cretariae Romanae Fautores. – 2014. – N 43. – P. 55–61.

- Otto A., Simoneit B.R.T. Chemosystematics and diagenesis of terpenoids in fossil conifer species and sediment from the Eocene Zeitz formation, Saxony, Germany // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 2001. – N 65. – P. 3505–3527. – doi:10.1016/S0016-7037(01)00693-7

- Oudemans T.F.M., Boon J.J. Molecular archaeology: analysis of charred (food) remains from prehistoric pottery by pyrolysis – gas chromatography/mass spectrometry // J. of Analytical and Applied Pyrolysis. – 1991. – N 20. – P. 197–227. – doi:10.1016/0165-2370(91)80073-H

- Pollard A.M., Batt C., Stern B., Young S. Mass spectrometry // Analytical Chemistry in Archaeology. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007. – P. 160–194. – doi:10.1017/CBO9780511607431.009

- Pollard A.M., Heron C. Archaeological Chemistry. – Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1996. – 375 p. Preusz M., Tříska J., Vrchotová N., Vilímek J., Enei F., Preusz K. Chemical profi le of organic residues from ancient amphoras found in Pyrgi and Castrum Novum, Tyrrhenian Sea (Italy) // J. of Archaeol. Sci.: Rep. – 2019. – N 24. – P. 565–573. – doi:10.1016/j.jasrep.2019.02.002

- Reber E.A. Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GCMS): Applications in Archaeology // Encyclopedia of Global Archaeol. – Cham: Springer, 2018. – P. 1–17. – doi:10.1007/978-3-319-51726-1_340-2.

- Stacey R., Cartwright C., Tanimoto S., Villing A. Coatings and contents: investigations of residues on four fragmentary sixth-century bc vessels from Naukratis (Egypt) // British Museum Technical Research Bull. – 2010. – N 4. – P. 19–26.