"Соединяя воспитание с материальным производством …": опыт пропаганды научно-популярных фильмов на селе

Автор: Коваленко Тимофей Викторович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Год российского кино

Статья в выпуске: 1 (5), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена специфика кинопропаганды в контексте культурной политики середины 1950-х - начала 1960-х гг. Автор, рассматривая основные направления и задачи модернизации советского сельскохозяйственного производства, демонстрирует их трансформацию в активные практики культурной политики, реализованные в форме пропаганды научно-популярного кино в сельских районах СССР. Представлены сведения о структуре кинопропаганды и кинораспространения в Краснодарском крае, рассмотрены вопросы доступности кинообслуживания сельского населения. Впервые опубликован архивный документ, содержащий сведения о проведении фестиваля сельскохозяйственных фильмов в Псебайском районе Краснодарского края в 1959 г.

Культурная политика, пропаганда сельскохозяйственных знаний, научно-популярное кино, фестиваль сельскохозяйственных фильмов, краснодарский край, псебайский район

Короткий адрес: https://sciup.org/170174912

IDR: 170174912

Текст научной статьи "Соединяя воспитание с материальным производством …": опыт пропаганды научно-популярных фильмов на селе

По мнению ряда современных исследователей, история советской культуры – во многом уникальный опыт долгосрочного социального эксперимента по созданию по-лифункциональной структуры, призванной радикально модифицировать поведение че- ловека (см., напр.: [5]). Разработанный В. И. Лениным план построения социализма, наряду с инфраструктурными преобразованиями – индустриализацией и коллективизацией села, включал также и идеологический аспект, получивший название «культурная революция». Ее суть заключалась в ликвидации культурной отсталости широких народных масс, изменении политического сознания и мировоззрения с целью утверждения и господства идеологии коммунизма. С позиций сегодняшнего дня очевидно, что культурная революция может быть охарактеризована сочетанием «репрессивного» и «конструктивного» ракурса (см. подробнее: [19]). Репрессивная часть, включая способы политического и неполитического воздействия, нашла свое воплощение в идеях «классовой борьбы», прямого уничтожения врага и беспрецедентном терроре. Парадоксально, но конструктивный ракурс культурной революции может быть рассмотрен в дискурсе идей Просвещения [12]. Этот процесс, имевший по мысли В. А. Куренного уже на ранних этапах советской истории специфическую «антропологическую модель» [19, с. 13] был развернут в направлении повышения образовательного и культурного уровня строителей коммунизма, открытии простора для развития творческих сил трудящихся, «создания … условий для приобщения … масс к политике, знаниям, эстетическим ценностям, распространения научной социалистической идеологии и организация на ее основных принципах всей духовной жизни народа» [22, с. 4].

Особое место в системе просветительской и пропагандисткой деятельности советского государства в решении задач культурной революции принадлежало киноискусству. Вплоть до сегодняшнего дня статус кино в советской культуре описывают словами В. И. Ленина – «из всех искусств важнейшим для нас является кино» [20, т. 44, с. 579]. Неоднократно цитируемые (причем часто произвольно) вырываемые из контекста, они приобрела «обязательно-ритуальный» характер, а история их появления в значительной степени мифологизирована. Обстоятельства появления этой фразы в идеологическом дискурсе раннего советского времени, а так же ее мифологизация, реконструированы в исследовании В. А. Ватолина [3]. Цитата, в том числе приведенная в полном собрании сочинений, основана на воспоминаниях А. В. Луначарского о беседе с В. И. Лениным в феврале 1922 г., изложенных в письме к Г. М. Болтянскому от 29 января 1925 г. Полностью письмо было опубликовано в журнале «Советское кино» в 1933 г. [11].

Художественные средства киноискусства были поставлены на службу пропаганде уже в первые годы советской власти. Еще 27 августа 1919 г. издан декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О переходе фотографической и кинематографический торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению», в 1922 г. образован Государственный комитет по кинематографии (Госкино), централизовано управлявший процессами производства и распространения кинофильмов. Вопросы пропаганды и цензуры также находились ведении этого органа. Советскими специалистами в области идеологии был даже сформулирован специальный термин, описывающий процесс распространения кинопродукции среди населения. В 1927 г. «Кино-справочник» не без гордости сообщал, что «кинофикация – слово, появившееся недавно в употреблении только у нас в СССР, означает широкое распространение кино во всех населенных пунктах с целью предоставления трудящимся массам общедоступного и наиболее отвечающего ихзапросам кино» [14, с. 75].

Организационно-методические принципы системы кинопропаганды в сельской местности были сформированы в 1930-е гг. В период коллективизации кинематографу отводилась весьма важная роль, связанная с вытеснением традиционных патриархальных ценностей крестьянства и формированием нового политического сознания общества. Была сформирована жесткая структура кинообслуживания сельского населения, включающая три уровня: стационарные кинотеатры в районных центрах; сельские и колхозные стационарные кинотеатры в небольших населенных пунктах; передвижные киноустановки (кинопередвижки), на которые приходилась основанная нагрузка по каждодневной демонстрации кино на селе.

Действенной формой пропагандисткой работы в советский период становится проведение тематических кинофестивалей. Программы таких фестивалей определялась идеологической повесткой дня, разрабатывались региональными органами управления культурой и кинофикации и согласовывалась с партийным руководством. Как правило, в период проведения фестиваля демонстрировались фильмы и кинохроника, устраивались лекции, беседы, выставки и другие просветительские мероприятия. Анализ тематического кинофестиваля как явления культурной политики советского периода демонстрирует весьма интересный факт, отмеченный в частности в исследовании Д. Ю. Асташкина. Кинопоказы и кинофестивали приносили их организаторам значительную прибыль и позволяли выполнять финансовый план, решая текущие идеологические задачи1. То есть, налицо «пропагандистская акция за которую платят сами реципиенты» [2, с. 5].

История культурно-просветительской деятельности в советской культурной политике середины 1950-х - середины 1960-х гг. относится к наименее изученным отечественной историографией проблемам. Ряд несомненно позитивных изменений в общественной жизни, в художественной культуре, связанных с феноменом «оттепели», получил должное освещение в работах историков, культурологов, искусствоведов. Совершенно противоположная ситуация наблюдается в сфере научного осмысления активных практик культурной политики и культурно-просветительной работы того времени.

Характеризуя отечественную историографию в изучении социальной политики, в том числе вопросов развития культуры и просвещения в 1945–1965 гг., Е. А. Чайка отмечает, что «достаточно глубоко исследовались вопросы экономического, политического развития села, но проблемы социальной политики в отношении сельских тружеников рассматривались фрагментарно» [33, с. 90]. Автор множества книг по истории советской культуры А. И. Манаенков уделял особое внимание культурно-просветительской работе. В научно-популярных брошюрах серии «История и политика КПСС», выходивших в издательстве «Знание» под общим названием «Новое в жизни, науке

Нелишним будет упомянуть, что еще в 1922 г. кинокритик-коммунист Н. А. Лебедев определил культурно-просветительные учреждения, в том числе и кинотеатры, как «платные агитпункты».

и технике», он рассмотрел становление и развитие советской культуры, идеологические задачи просветительской деятельности партийных органов в деревне в 1920–1930-е гг. [22], специфика культурно-просветительной деятельности в годы Великой Отечественной войны [23] и культурное строительство в годы послевоенного восстановления хозяйства [24], развитие культуры советского села в период середины 1960-х – середины 1980 гг. [21]. При этом период 1950-1960-х гг. не рассматривается вообще, хотя именно в эти годы А. И. Манаенков активно работал в сфере практической реализации культурной политики - заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Краснодарского крайкома ВЛКСМ (1958-1959), заместителем начальника Краснодарского краевого Управления культуры исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся, курировавшим культурно-просветительские учреждения (1959–1961).

Таким образом, рассматриваемый период истории культурно-просветительской работы практически без всяких оговорок может быть отнесен к наименее исследованным в отечественной историографии как в общероссийском, так в региональном ракурсе. Среди научных работ, предметом которых стало изучение регионального опыта кинопропаганды на селе в 1950-х - 1960-х гг., отметим исследования Д. Ю. Асташкина [2], О. В. Ралковой [30] и И. В. Кометчикова (см.: [16] [17]).

Основные направления культурной политики советского государства и мероприятия по ее пропаганде в сельских районах страны связаны с рядом структурных и содержательных преобразований в области сельского хозяйства середины 1950-х гг., главным визуальным образом которых стала кукуруза. «Всенародная борьба за крутой подъем сельского хозяйства» была провозглашена одним из приоритетов государственной политики на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС 1953 г.; на февральско-мартовском Пленуме ЦК КПСС 1954 г. было официально признано отставание СССР в области производства зерна и намечены основные пути подъема сельского хозяйства за счет освоения целинных и залежных земель; наконец, январский Пленум ЦК КПСС 1955 г. выдвинул задачу на базе увеличения производства зерна поднять продуктивность животноводства.

-

Н. С. Хрущев разрабатывал «мегапроект кукуруза» в течение нескольких лет. 22 января 1954 г. в Президиум ЦК КПСС им была подана записка о состоянии и перспективах развития сельского хозяйства в СССР, включающая сравнительную статистику структуры посевных площадей и урожайности по отдельным зерновым культурам, в том числе кукурузы в СССР, США и Канаде. На Пленуме ЦК КПСС 25–31 января 1954 г. Хрущев выступил с докладом «Об увеличении производства продукции животноводства». Здесь же принимается «эпохальное» решение – кукуруза как наиболее урожайная зерновая культура должна получить широкое распространение во всех районах страны. В постановлении Пленума указывалось: «… придавая больше значение расширению посевов кукурузы … считать необходимым довести к 1960 г. посевные площади под кукурузой не менее чем до 28 млн. га.» [18, с. 461]. 1 сентября 1956 г. состоялся Всесоюзный семинар по кукурузе, где она была провозглашена «вторым хлебом».

Крупным центром сельского хозяйственной науки был и Краснодарский край. Здесь работали выдающиеся ученые в области селекции и районирования подсолнечника (В. С. Пустовойт), пшеницы (П. П. Лукьяненко), винограда (А. К. Приймак), кукурузы (М. И. Хаджинов) и других культур (см. подр.: [9]). В структуре «кукурузного» мегапроекта Краснодарский край занимал достаточно важное место. Уже в 1955 г. площади посевов кукурузы составили более 100 тыс. гектаров. Так например, в колхозе имени Ленина Новотита-ровского района на площади более 200 гектаров было собрано по 25 цент. зерна кукурузы с гектара [29, с. 437]. В 1956 г. в хозяйствах края заготовлено 1456,8 тыс. тонн силоса (главным образом кукурузы) в 1959 г. – 3585,3 тыс. тонн [29, с. 439].

Важная роль в решении поставленных задач модернизации сельскохозяйственного производства отводилась пропаганде, культурно-просветительной работе на местах, особенно в сельских районах станы. На популяризацию «борьбы за крутой подъем сельского хозяйства» работала мощная индустрия советского агитпропа, широко привлекались возможности профессионального искусства. Постановление Пленума ЦК КПСС от 7 сентября 1953 г. «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» обязало Министерство культуры СССР «организовать производство необходимого количества высококачественных, главным образом цветных, учебных и научно-популярных сельскохозяйственных кинофильмов по планам и заказам Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР,

В. И. Говорков «Дорогу кукурузе!», плакат, 1955 г.

Министерства совхозов СССР», а также разработать систему мер «для организации массового показа учебных и научно-популярных фильмов непосредственно в колхозах МТС и совхозах» [18, с. 340]. С 1956 г. начинается издание ежемесячного научно-популярного журнала «Кукуруза», где к пропаганде этой культуры подключают даже образ Ленина, словами которого, удачно найденными в письме к Г. М. Кржижановскому от 16 октября 1921 г., открывался первый номер [20, т. 53, с. 274]2.

Традиционно повышенное внимание уделялось вопросам кинопропаганды, каче- ства и доступности произведений киноискусства для жителей сельских регионов и территорий. Специалисты отдела культуры ЦК КПСС в 1958 г. отмечали, что из 70 тыс. киноустановок Советского Союза более 50 тыс. расположены в сельской местности. При этом наблюдается низкая посещаемость кинотеатров, «…в настоящее время в среднем на одного жителя за год приходится только 14 посещений» [10]. Статистика охвата сельского населения кинообслуживанием велась Министерством культуры СССР начиная с 1953 г., когда в соответствующие формы государственной отчетности был введен показатель наличия движения и эксплуатации киноустановок в радиусе 1–3 км. от пункта демонстрации [16, с. 92].

Заявленная в качестве приоритетной задача достижения качественно нового уровня работы культурно-просветительских учреждений в деревне, включая деятельность библиотек, клубов, демонстрацию кинофильмов [18, с. 344], реализовывалась на всех уровнях государственной пропаганды. Приказом Министерства культуры СССР от 23 января 1954 г. № 117 «О расширении показа научно-популярных, видовых, хроникально-документальных и учебных кинофильмов» предписывалось организовывать демонстрацию в кинотеатрах райцентров таких фильмов не менее 1–2 сеансов в неделю, а также сверх программы при каждом показе художественных фильмов на кинопередвижках, киноустановках колхозах, совхозах и МТС [26, с. 127].

С 1 декабря 1957 г. по решению Министерства культуры СССР и Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР в стране проводился фестиваль сельскохозяйственных фильмов, направленный на популяризацию наиболее перспективных достижений советского растениеводства, животноводства, генетики и селекции. Фестиваль сельскохозяйственных фильмов ежегодно проводился во всех регионах страны.

Партийные органы Краснодарского края неустанно повторяли, что «кинообслуживание сельского населения должно быть повседневной заботой … руководства» [15, с. 1]. Начальник отдела кинофикации краевого управления культуры З. Михайлова сообщала, что в 1954 г. в крае проведено более 4 тыс. киносеансов демонстрации сельскохозяйствен- ных фильмов. Однако, ежегодно отчитываясь об охвате сельских тружеников кинообслуживанием, даже сами партийные пропагандисты были не всегда уверены в адекватности этой статистики. Так, например, инструктор отдела пропаганды ЦК КПСС Анисимов сокрушался: «Кажется кинообслуживание 101% выглядывает где-то по районам, сами себя в районе тешат этими цифрами и обманывают себя … тут надо разобраться и трезво на эти вещи смотреть» (цит. по: [19, с. 95]). Вопрос о количестве киноустановок на территории Краснодарского края в исследуемый период представляется весьма дискуссионным. Согласно статистическому сборнику «Краснодарский край: цифры и факты» в 1956 г. на территории Кубани работало 1190 киноустановок [6, с. 109–110]. В редакционной статье газеты «Советская Кубань» от 2 сентября 1958 г., под заголовком «Кинообслуживанию сельского населения повседневное внимание» содержатся сведения о 1040 киноустановках [15]. То есть, имеет место уменьшение на 150 единиц. Согласно другому источнику, число киноустановок в крае на 1958 г. достигло 1400, при этом их количество в сельской местности «в 1953–1958 гг. возросло в 2 раза, в том числе стационарных в 5,5 раз» [29, с. 449].

Конечно, ситуация в Краснодарском крае была на порядок лучше, чем в ряде других регионов страны. В Челябинской области, например, на 1956 г. было 467 государственных (не считая профсоюзных) киноустановок [30, с. 46] против 848 государственных киноустановок Краснодарского края [6, с. 110]. Кинопрокат на территории края обеспечивала подведомственная Министерству культуры РСФСР Краснодарская краевая контора по прокату кинофильмов, в состав которой входило 8 территориальных отделений: Армавирское, Майкопское, Новороссийское, Курганинское, Тихорецкое, Ейское, Тимашевское, Морское.

Однако о том, что в сфере доступности кинообслуживания сельского населения имеется ряд нерешенных проблем свидетельствует также З. Михайлова, указавшая на необходимость «заботится о доставке колхозников и механизаторов в места, где будут демонстрироваться научные фильмы и обеспечить качество показа» [27, с. 3]. Газета «Советская Кубань» в числе других трудностей отмечает, что

«есть проблемы со сплошной кинофикацией, слабо налажено рекламирование кинолент … неудовлетворительно положение с хроникально-документальными, научно-популярными и сельскохозяйственными фильмами» [15, с. 1].

На этом фоне ежегодное проведение фестиваля сельскохозяйственных фильмов представляется не просто актуальной задачей реализации государственной политики в области сельскохозяйственной пропаганды, но и служит целям достижения необходимого уровня доступности кинообслуживания сельского населения. То есть, в теоретическом контексте приобретает форму одной из активных практик культурной политики, содержание которой «определяет состояние системы культуры в обществе, является действенным механизмом решения проблемы духовного неравенства» [7, с. 105].

Первый фестиваль сельскохозяйственных фильмов в Краснодарском крае был проведен в 1955 г. [27]. В его организации кроме отдела кинофикации краевого управления культуры активное участие принял также крайком комсомола.

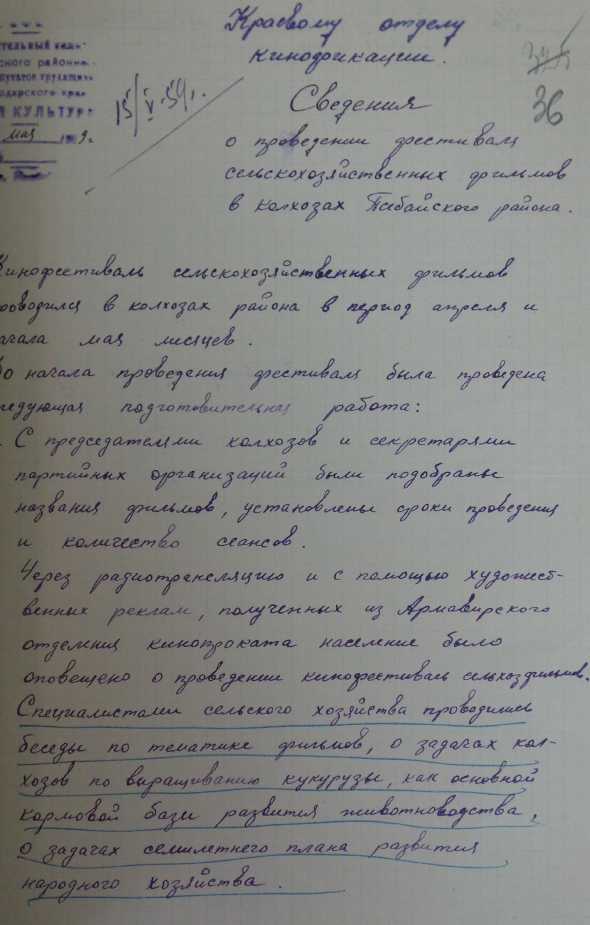

Поводом к написанию настоящей статьи послужила публикация документа «Сведения о проведении фестиваля сельскохозяйственных

Исполнительный комитет Псебайского районного Совета депутатов трудящихся Краснодарского края фильмов в колхозах Псебайского района», являющегося частью фонда Р-1403 Государственного архива Краснодарского края [8, л. 36–36 об]. Фонд комплектовался с 1943 по 1993 гг. и в настоящее время включает в себя 1334 архивных дела, относящихся к по истории киносети, кинопроката и кинообслуживания населения Краснодарского края.

Публикуемый ниже рукописный документ 5 мая 1959 г. был направлен в адрес отдела кинофикации Краснодарского краевого Управления культуры исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся – органа власти, уполномоченного в сфере кинофикации в это время. Представляет собой отчет о проведении кинофестиваля сельскохозяйственных фильмов в одном из отдаленных районов Кубани. Псебайский район существовал с 1944 по 1962 гг., в составе Краснодарского края он был образован 7 декабря 1944 г. за счет разукрупнения Мостовского района. Административный центр – село Псе-бай, в составе района первоначально было 9 сельских советов. 28 апреля 1962 г. Псебайский район был упразднен, его территория передана в состав Лабинского района.

Документ публикуется с сохранением всех орфографических, пунктуационных и стилистических особенностей оригинала.

Краевому отделу кинофикации

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

15 мая 1959 г.

Сведения о проведении фестиваля сельскохозяйственных фильмов в колхозах Псебайского района

Кинофестиваль сельскохозяйственных фильмов проводился в колхозах района в период апреля и начала мая месяцев.

До начала проведения фестиваля была проведена следующая подготовительная работа:

-

1. С председателями колхозов и секретарями партийных организаций были подобра

-

2. Через радиотрансляцию и с помощью художественных реклам, полученных из Армавирского отделения кинопроката население было оповещено о проведении кинофестиваля сельхозфильмов.

-

3. Специалистами сельского хозяйства проводились беседы по тематике фильмов, о задачах колхозов по выращиванию кукурузы, как основной кормовой базы развития животноводства, о задачах семилетнего плана развития народного хозяйства.

ны названия фильмов, установлены сроки проведения и количество сеансов.

На экранах киноустановок находящихся в колхозах имения Кирова, «Россия», «Путь Ленина», «Путь к коммунизму», им. Димитрова были показаны фильмы:

-

1. Чудесница.

-

2. Сейте кукурузу гибридными семенами.

-

3. Школьная бригада.

-

4. Кукурузу на поля страны.

-

5. Кукурузоуборочный комбайн.

-

6. Корма – основа продуктивности животноводства.

-

7. Ранний картофель.

-

8. Ящур.

-

Лекций и бесед проведено – 10.

Всего за период проведения кинофестиваля было продемонстрировано 60 сеансов и обслужено 4380 работников сельского хозяйства.

Лучшими по пропаганде сельхозфильмов были киномеханики: Кравченко Иван Денисович – Андрюковская к/установка; Харитонов Николай Степанович – Беслинеевская к/установка и кинопередвижник УЗКО т. Солодовников Василий Иванович.

К недостаткам проведения кинофестиваля следует отнести:

-

1. Ограниченное количество фильмов в Армавирском отделении кинопроката.

-

2. Недостаточно проводилось бесед и лекций со зрителями по тематике фестиваля.

Заведующий отделом культуры

Программа фестиваля сельскохозяйственных фильмов в Псебайском районе 1959 г. была составлена достаточно профессионально: с одной стороны учитывала интересы и потребности массового кинозрителя, с другой – полностью соответствовала реализации идейно-теоретических задач мероприятия, направленных на пропаганду сельскохозяйственных знаний.

Самой широкой аудитории, в том числе детской, был адресован красочный и зрелищный музыкальный мультипликационный фильм «Чудесница», образно и ярко представляющий достоинства кукурузы – главной сельскохозяйственной культуры времени. Фильм был снят в 1957 г. на киностудии «Союзмультфильм» выдающимся режиссером-мультипликатором, пионером советской графической мультипликации А. В. Ивановым. К производству были привлечены композитор А. В. Варламов, художники-мультипликаторы – В. Г. Лалаянц, В. М. Котеноч-кин, В. И. Пекарь и другие, оригинальный сценарий создан Л. В. Поздеевым. Роли озвучивали популярные советские киноактеры подпись

В. А. Вицин, Л. Г. Пирогов и другие. Согласно характеристике современного киноведа С. В. Капкова, «Чудесница» – юмористическая ода кукурузе, произведшая сенсационное впечатление на зрителя [13, с. 282]. О фильме много писали в советской прессе, что вообще-то нехарактерно для мультипликационного кино 1950-х гг. [4, с. 87].

В основе повествования лежит идея о необходимости культивирования кукурузы в северных широтах. Произрастающую на юге Кукурузу приглашает на постоянное место жительства колхоз «Северная заря». Приняв предложение, Кукуруза сталкивается с рядом трудностей, которые, конечно же, с успехом преодолеваются. В финале под аккомпанемент оркестра сельскохозяйственных животных продемонстрированы очевидные достижения возделывания кукурузы, направленные на утверждение основный максимы периода семилетки – «кукуруза … это танк, который дает возможность преодолевать барьеры, преодолевать преграды на пути к созданию изобилия продуктов для нашего народа» (цит. по: [28, с. 447]).

Сведения о проведении фестиваля сельскохозяйственных фильмов, фрагмент документа, Государственный архив Краснодарского края, 1959 г.

Образно и ярко представлены в фильме

в 1958 г. По мотивам мультфильма в 1959 г. в издательстве «Изогис» тиражом в 125 тыс. экземпляров был выпущен набор открыток (художники В. Г. Лалаянц, Г. В. Аркадьев, текст Л. В. Поздеев).

Поскольку список фильмов в отчете о проведении фестиваля открывает «Чудесница», можно предположить, что именно эта лента вызвала наибольший интерес публики. Впрочем, это не удивительно, поскольку другие фильмы фестивальной программы носили сугубо научно-популярный характер. Но даже в подборке их названий прослеживается жесткая логика, направленная, опять-таки, на решение задач сельскохозяйственного просвещения в свете постановления Пленума ЦК КПСС 3–7 сентября 1953 г. «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР». Колхозниками Псебайского района предлагались фильмы об аргротехнике сельхо-зультур и инновационном способе их возделывания («Кукурузу на поля страны, «Ранний картофель»), о новинках механизации сельского хозяйства («Кукурузоуборочный комбайн»), об инфекционных заболеваниях сельскохозяйственных животных и способах их профилактики («Ящур»), о важности пропаганды сельскохозяйственных знаний среди подрастающего поколения («Школьная бригада»).

Последнее представляет осо- другие, наиболее обсуждаемые вопросы развития сельского хозяйства: необходимость освоения целины, преимущества квадратно-гнездового посева, проблемы механизации сельскохозяйственного производства. Несмотря на то, что, по мнению Н. Я. Венжер, у режиссера есть картины гораздо более совершенные в художественном отношении и в целом ее нельзя отнести к числу безусловных шедевров [4, с. 87], мультфильм «Чудесница» был удостоен диплома на XI Международном кинофестивале в Эдинбурге в 1957 г. и премии на I Всесоюзном кинофестивале в Москве бый интерес, поскольку по всей стране при школах создавались ученические бригады: на уроках биологии подробно изучалась кукуруза и особенности ее выращивания, а весной и летом организовывалась учебная практика на специально закрепленных за школами участках посевов. Первые 17 школьных бригад в Краснодарском крае были созданы в Курганинском районе в 1953–1954 гг. [29, с. 447]. В 1954 г. на территории края работало 50 ученических производственных бригад, в 1955 г. – 100, в 1958 – 581 укрупненная и 836 самостоятельных бригады, в составе которых

Привет тебе, сестрица, Желанная родня, От северной пшеницы, Овса и ячменя!

Отныне здесь навечно.

художники В. Г. Лалаянц, Г. В. Аркадьев, текст Л. В. Поздеев

Открытка по мотивам мультипликационного фильма «Чудесница», Изогиз, 1959 г.

практику прошли 65,5 тыс. школьников [24, с. 22]. В 1958 г. опыт трудового воспитания и подготовки учащихся к практической деятельности учащихся средней школы № 18 ст. Платнировской совместно с колхозом имени Кирова Кореновского района даже рассматривался на заседании бюро крайкома КПСС и впоследствии широко пропагандировался [29, с. 448].

Большинство фильмов, упомянутых в отчете, выходило в составе киножурналов («Новости сельского хозяйства», «Наука и техника», «По Дону и Кубани», «Северный Кавказ» и др.) (см: [1]), на сегодняшний день они не оцифрованы и восстановить их содержание достаточно затруднительно. В качестве примера сельскохозяйственного научно-популярного фильма периода семилетки можно привести ленту 1957 г. «Увеличим производство кормов …». Фильм снят на студии «Центрна-учфильм» режиссерами Т. Ю. Вольфовичем и Н. Ф. Курихиным, оператором П. Н. Зотовым по заказу Министерства сельского хозяйства СССР. Опубликованная режиссерская экспликация дает представление о структуре и содержании ленты. Фактически визуальный ряд складывается вокруг дополняющих друг друга тезисов-лозунгов:

– повышение урожайности кукурузы – один из основных резервов кормопроизводства;

– сочетание кукурузных кормов с высокобелковыми позволяют успешно решить проблему повышения продуктивности животноводства;

– расширение посевов высокобелковых кормовых культур и повышение их урожайности – ещё один резерв в создании прочной кормовой базы;

– хозяйское использование естественных кормовых угодий – еще один резерв увеличения производства кормов.

На фоне кадров уборки кукурузы и подготовки зеленой массы для закладки в силосную башню появляется финальный лозунг-призыв: увеличение производства кормов – основа быстрого подъёма животноводства [32].

В отчете о проведении фестиваля упоминаются также отличившиеся специалисты киноотрасли района. Поддержка и поощрение наиболее успешных сотрудников в целом вписывается в основные тенденции кадровой политики советского периода. Хотя можно предположить, что ситуация в сфере кинообслуживания сельских жителей Краснодарского края была далека от идеальной, поскольку уже в сентябре 1959 г., через 5 месяцев после проведения фестиваля, заместитель начальника отдела кинофикации краевого управления культуры Н. Коновалов анонсировал проведение конкурса сельских кинофикаторов и конкурса на лучшую киноустановку по организации показа сельскохозяйственных фильмов, итоги которых должны были подвести в январе 1960 г. [31]. По мысли организаторов, эти мероприятия должны были повысить как качество обслуживания кинозрителей, так и мотивацию работников отрасли и, одновременно, решать проблему доступности кино в сельской местности. О множестве нерешенных проблем в сфере доступности кинопродукции свидетельствуют также информация из редакционной статьи газеты «Советская Кубань» от 5 сентября 1958 г., где отмечалось, что «колхозы Тихорецкого, Лазаревского, Ейского района вообще не заключили договор на целевой показ фильмов» [15, с. 1].

В отчете указано, что в мероприятий фестиваля сельскохозяйственных фильмов приняли участие 4380 чел., что с учетом численности населения Псебайского района на 1959 г. составляет только 7 % от общего числа жителей. В ходе фестиваля были проведены тематические лекции и беседы, однако, как указывают сами организаторы, в недостаточном количестве.

Сельскохозяйственные научно-популярные фильмы таким образом можно рассматривать как инструмент пропаганды, как способ донесения основных решений коммунистической партии до населения и как форму научно-просветительной работы, выступающую в качестве активной практики культурной политики. Фестивали сельскохозяйственных фильмов, проводившиеся в 50–60-х гг. ХХ в., вне всякого сомнения, оживляли провинциальную культурную жизнь, делали ее ярче и разнообразнее. В сельской местности, в отдаленных районах такие фестивали были нерядовым событием, позволяющим увидеть новые, а иногда даже, интересные фильмы.

* * *

Конечно, представленная здесь реконструкция фестиваля сельскохозяйственных фильмов в Псебайском районе в 1959 г. яв- ляется лишь робкой попыткой изучения многоаспектной истории культурной жизни Краснодарского края периода семилетки. Собранные когда-нибудь вместе эти сюжеты позволят очертить основные тенденции и сделать объективные выводы относительно этого сравнительно неизученного этапа региональной истории и культуры. А. И. Мана-енков в еще в 1998 г. писал: «Утвердившаяся в отечественной историографии концепция истории культуры … советского периода, сегодня изжила себя. Вместе с тем вряд ли было бы справедливо и целесообразно давать лишь негативную оценку указанной концепции. Думается, что должен изменится вектор собственно исторической методологии: не сверху вниз от общесоциологической универсальной схемы, а сверху вниз от теоретической и эмпирической разработки конкретной региональной проблематики к широким методологическим обобщениям и выводам, от концептуального анализа отдельных сторон культурного процесса к его общей теории» [25].

Список литературы "Соединяя воспитание с материальным производством …": опыт пропаганды научно-популярных фильмов на селе

- Аннотированный каталог фильмов действующего фонда. Научно-популярные и сельскохозяйственные фильмы. М., 1954.

- Асташкин Д. Ю. Организация кинопропаганды в послевоенной Новгородской области (1945-1953 гг.) // Вестник Новгородского государственного университета. 2013. № 72. С. 4-6.

- Ватолин В. А. Голливуд за Каменкой. Очерки зарождения и производства фильмов в Сибири // Киноведческие записки. 2005. № 74. С. 282-321.

- Венжер Н. Я. Наши мультфильмы. М.: Интеррос, 2006.

- Время вперед! Культурная политика в СССР / под ред. И. В. Глущенко, В. А. Куренного. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013.