Соевое масло как ресурс для биотоплива

Автор: Кобозева Т.П., Левшин А.Г., Девянин С.Н., Марков В.А.

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Статья в выпуске: 1 (30), 2021 года.

Бесплатный доступ

Оценка возможности производства сои в условиях нечерноземной зоны России для получения масла на топливные цели показала, что урожайность сортов сои северного экотипа в среднем за годы исследований составила 1,94…2,62 т/га при максимальной продуктивности - 2,95…3,12 т/га. Содержание масла в семенах в среднем по опыту составило 19…21%, при этом в его составе преобладали ненасыщенные жирные кислоты (69,71%). Масличная продуктивность сортов в среднем по опыту составила 482 кг/га, при максимальной - 630 кг/га. Использование смесевого топлива в двигателе не вызывало изменений мощностных показателей двигателя по сравнением с ДТ. Использование смесевого топлива вместо нефтяного ДТ позволило уменьшить дымность отработавших газов на 37…50% и снизить выбросы с ОГ в испытательном цикле: по оксидам азота - на 19%, по монооксиду углерода - на 10,9% и по углеводородам - на 9,3%.

Соя, производство сои, масло, биотопливо, дизельное топливо, экология

Короткий адрес: https://sciup.org/147230922

IDR: 147230922 | УДК: 665.7.032.5:665.335.2

Текст научной статьи Соевое масло как ресурс для биотоплива

Растительное масло всегда было не только пищевым, но и промышленным продуктом и использовалось для производства олиф, лаков, красок, мыла, глицерина, косметических средств.

Активно развивающимся направлением переработки растительного масла является использование его на биодизель (БД) – вид биотоплива, который получают из жиров растительного и животного происхождения, используя в чистом или смешанном виде для замены нефтяного дизельного топлива (ДТ).

В мире основой для его изготовления чаще всего служит рапсовое масло, масло подсолнечника, конопляное масло, масло бутылочного дерева и сои.

Применение соевого масла для биодизеля объясняется высоким уровнем его производства (2/3 от мирового) за счет широкого распространения сои (четвертое место в мире среди зерновых и зерновых бобовых культур), а также наличием в его составе до 60% олеиновой и линолевой жирных кислот, что делает его применение в этой области малопроблемным [1, 2].

В России сою возделывают прежде всего как ценную высокобелковую культуру (содержание белка в семенах около 40%) для производства кормов, при этом коэффициент конвертации сои в мясо (птицы или свиней) близок к единице, (то есть на 1 кг мяса требуется 1 кг зерна сои) [2, 3].

Соевое масло (в семенах его 20…27 %) в России, несмотря на его высокую пищевую ценность (соответствует стандарту ФАО/ВОЗ), на пищевые цели практически не используется из-за специфического вкуса и отсутствия пищевых традиций.

104 Агротехника и энергообеспечение. – 2021. – № 1 (30)

Успехи российских селекционеров и генетиков, создание в последние три десятилетия сортов сои северного экотипа, позволили интродуцировать культуру в Европейскую часть страны, существенно продвинув ее на север (до 56о северной широты), увеличив площадь возделывания с 500 тыс. га в 1990 г. до 3,0 млн га в 2020 г. при валовом сборе зерна около 3,0 млн т., при производстве соевого масла 0,6 млн т/год [2].

Известно, что по своим физико-химическим свойствам соевое масло аналогично маслам других растительных культур [4, 5-8]. При нормальных условиях оно имеет плотность от 915 до 930 кг/м, кинематическую вязкость от 59 до 72 мм 2 /с, температуру застывания от -15 до -18°C, йодное число от 120 до 141 единиц. Так как основные свойства соевого масла близки к свойствам нефтяных дизельных топлив, то это позволяет без существенных изменений конструкции двигателя использовать его в качестве моторного топлива, требуется только решить проблему высокой вязкости.

Решение этой проблемы осуществляется разными способами. Либо вводят в систему питания дополнительный подогреватель для масла или смешивают масло с нефтяным дизельным топливом, в случае непосредственного применения соевого масла. А также применяют технологию химической переработки масла в эфир, что позволяет получать биодизель, но несколько удорожает процесс применения масла в качестве топлива [9, 10].

Для широкого применения соевого масла в качестве топлива в сельскохозяйственном производстве наиболее привлекателен способ использования смесевого топлива – масла с дизельным [11]. Он не требует сложного технологического оборудования для химической переработки масла в биодизель и не требует модернизации дизеля системой подогрева масла для случая его подачи в чистом виде. Соевое масло и дизельное топливо смешиваются традиционными методами в любых пропорциях и образуют стабильные смеси, которые могут храниться длительное время. Поэтому данная технология использования соевого масла в качестве моторного топлива особенно интересна для проверки на серийном дизельном двигателе.

Цель исследований заключалась в оценке ресурсов по производству сои в качестве компонента для получения масла на топливные цели и оценки энергетических и экологических показателей дизельного двигателя при использовании такого топлива.

Материал и методы. Опыты по выращиванию сои проводились на опытном поле ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева (2008-2019 гг.) на районированных ультраскороспелых сортах северного экотипа Магева, Светлая, Окская (группа спелости 000). Закладка опытов и анализ результатов исследований выполнены в соответствии со стандартными апробированными методиками [2]. Химический анализ семян проводили во Всероссийском НИИ сои (г. Благовещенск) на установке NIR-42.

Экспериментальные исследования по использованию масла сои в биотопливе были проведены на дизеле Д-245 (4 ЧН 11/12,5) Минского моторного завода.

Результаты исследований. Многолетние исследования показали, что соя может успешно возделываться в условиях высоких широт (и в Центральном Нечерноземье) в разные по влагообеспеченности годы при среднем уровне продуктивности 1,94…2,62 т/га (табл. 1). У всех сортов максимальная урожайность наблюдалась в годы с оптимальной влагообеспеченностью и составила у сорта Окская 2,95 т/га, у сорта Магева – 2,74 т/га и у сорта Светлая – 3,12 т/га. Установлено, что важным фактором, ограничивающим продуктивность сои, является влагообеспеченность. Являясь культурой субтропической зоны, соя в большей степени реагирует на недостаток влаги, чем на ее избыток. Кроме того, при низкой влагообеспеченности посевов практически отсутствует биологическая азотфиксация, свойственная всем бобовым культурам, ухудшается азотное питание, снижается урожай и ухудшается его качество. В результате в годы с недостаточной влагообеспеченностью урожайность всех сортов была существенно ниже (в среднем по сортам в 1,99 раза), по сравнению с оптимальными условиями влагообеспеченности. Избыточное увлажнение также приводило к снижению продуктивности посевов, однако в меньшей степени, в среднем по опыту в 1,04 раза, что не превышало величину ошибки опыта.

Таблица 1 – Урожайность и белковая продуктивность сои сортов северного экотипа

|

Влагообеспеченность |

Сорт |

В среднем по сортам |

||

|

Окская |

Магева |

Светлая |

||

|

Урожайность, т/га |

||||

|

Избыточная |

2,87 |

2,56 |

3,02 |

2,81 |

|

Оптимальная |

2,95 |

2,74 |

3,15 |

2,94 |

|

Недостаточная |

1,34 |

1,44 |

1,69 |

1,49 |

|

В среднем по годам* |

1,94 |

2,24 |

2,62 |

2,41 |

*НСР 05 , т/га: 0,079

Содержание масла в семенах сои изучаемых сортов в среднем по опыту составило 19…21 %, при этом в его составе преобладали ненасыщенные жирные кислоты, что обуславливает его высокую пищевую ценность. Их доля составила в среднем 69,71 % (табл. 2). Важно, что содержание в масле наиболее ценных для биодизеля олеиновой и линолевой жирных кислот было высоким (достигало 60%) и не уступало сортам южного происхождения.

Таблица 2 – Содержание масла (%) в семенах сои и жирных кислот в масле (%) сортов северного экотипа, в среднем по опыту

|

Влагообеспеченность |

Сорт |

В среднем по сортам |

||

|

Окская |

Магева |

Светлая |

||

|

Содержание масла, % |

21,00 |

19,00 |

19,00 |

20,00 |

|

Насыщенные |

||||

|

Пальмитиновая |

11,48 |

11,46 |

11,40 |

11,44 |

|

Стеариновая |

3,89 |

3,86 |

3,84 |

3,86 |

|

Сумма |

15,37 |

15,32 |

15,23 |

15,31 |

|

Ненасыщенные |

||||

|

Олеиновая - мононенасыщенная (А) |

9,90 |

9,78 |

9,65 |

9,78 |

|

Линолевая - полиненасыщенная (Б) |

50,76 |

50,15 |

49,55 |

50,15 |

|

Линоленовая - полиненасыщенная (С) |

6,70 |

6,91 |

8,11 |

7,24 |

|

Сумма А+Б |

60,6 |

59,96 |

59,20 |

59,93 |

|

Сумма А+Б+С |

70,5 |

69,74 |

68,85 |

69,71 |

Масличная продуктивность сортов в среднем по опыту составила 482 кг/га, она существенно (в 1,90 раза) была меньше в засушливые годы и незначительно снижалась в годы с избыточным увлажнением (в 1,04 раза).

Максимальная масличная продуктивность наблюдалась у сорта Светлая в условиях оптимальной влагообеспеченности и составила 630 кг/га при самом высоком выходе олеиновой и линолевой жирных кислот – 373 кг/га.

Таблица 3 – Масличная продуктивность сои сортов северного экотипа в разные по влагообеспеченности годы

|

Влагообеспеченность |

Сорт |

В среднем по сортам |

||

|

Окская |

Магева |

Светлая |

||

|

Сбор масла, кг/га |

||||

|

Избыточная |

574 |

512 |

604 |

563 |

|

Оптимальная |

590 |

548 |

630 |

589 |

|

Недостаточная |

268 |

288 |

338 |

298 |

|

В среднем по годам* |

388 |

448 |

524 |

482 |

|

Сбор ненасыщенных жирных кислот (олеиновая+линолевая), кг/га |

||||

|

Избыточная |

347 |

306 |

357 |

337 |

|

Оптимальная |

357 |

329 |

373 |

353 |

|

Недостаточная |

162 |

345 |

200 |

235 |

|

В среднем по годам** |

289 |

327 |

310 |

308 |

*НСР 05 , кг/га: 31

**НСР 05 , кг/га: 19

Экспериментальные исследования были проведены на дизеле Д-245 (4 ЧН 11/12,5) Минского моторного завода. Основные параметры дизеля приведены в таблице 4. Дизель исследован на моторном стенде, который был оборудован комплектом необходимой измерительной аппаратуры. Концентрации токсичных компонентов (CO, СН x , NO x ) в отработавших газах дизеля (ОГ) определялись газоанализатором SAE-7532. Дымность ОГ измерялась дымомером МК-3 фирмы Hartridge.

Таблица 4 – Параметры дизеля Д-245 (4 ЧН 11/12,5)

|

Параметры |

Значение |

|

Тип двигателя Число цилиндров Общий рабочий объем, л Степень сжатия Номинальная частота вращения, мин-1 Номинальная мощность, кВт Система охлаждения Система питания Топливный насос высокого давления (ТНВД) Угол опережения впрыскивания топлива, град. до ВМТ Форсунки Распылители форсунок Давление начала впрыскивания форсунок, МПа |

Четырехтактный, рядный, дизельный 4 4,32 16 2400 80 Водяная принудительная Разделенного типа Рядный типа PP4M10U1f фирмы Motorpal с всережимным центробежным регулятором 13 Типа ФДМ-22 ФирмыMotorpalтипа DOP 119S534 21,5 |

Испытания проводились на дизельном топливе (ДТ) и смеси дизельного топлива (80%) и соевого масла (20%). В таблице 5 представлены физико-химические свойства ДТ, соевого масла (СМ) и их смеси.

Таблица 5 – Физико-химические свойства исследуемых топлив

|

Свойства |

ДТ |

СМ |

Смесь 80% ДТ и 20% СМ |

Изменение в смеси относительно ДТ |

|

Плотность при 20°C, кг/м3 |

830 |

923 |

848,6 |

1,02 |

|

Кинематическая вязкость при 20°C, мм2/с |

3,8 |

65 |

8 |

2,11 |

|

Коэффициент поверхностного натяжения при 20°C, |

||||

|

мН/м |

27,1 |

33 |

н |

|

|

Низшая теплота сгорания, МДж/кг |

42,5 |

37,3 |

41,46 |

0,98 |

|

Цетановое число |

45 |

38 |

н |

|

|

Температура самовоспламенения, °C |

250 |

310 |

н |

|

|

Температура помутнения, °C |

-25 |

-10 |

н |

|

|

Температура застывания, °C |

-35 |

-18 |

н |

|

|

Количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг |

||||

|

топлива, кг |

14,16 |

12,38 |

13,804 |

0,97 |

|

Содержание, % по массе: |

||||

|

- С |

87 |

77,5 |

85,1 |

0,98 |

|

- Н |

12,6 |

11,5 |

12,4 |

0,98 |

|

- О |

0,4 |

11 |

2,5 |

6,30 |

|

Общее содержание серы, % по массе |

0,2 |

0,005 |

0,161 |

0,81 |

Примечание: "н" - свойства не определялись; для смеси указано объемное процентное содержание компонентов.

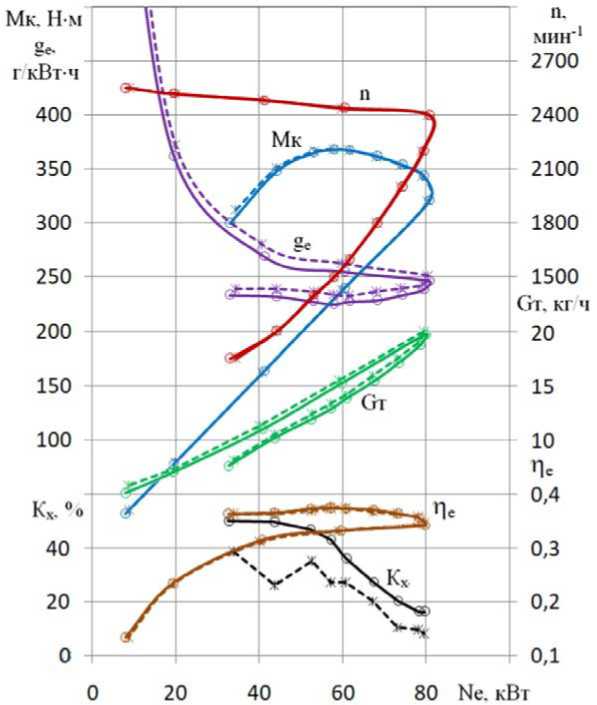

Исследования дизеля Д-245 представлены на режимах полной регуляторной характеристики на чистом ДТ и на смеси 80% ДТ и 20% СМ. Физико-химические свойства этого смесевого биотоплива ближе к свойствам ДТ, чем свойства СМ, хотя его плотность и вязкость все-таки несколько выше, чем у ДТ (табл. 5). Это могло явиться причиной небольшого увеличения часового расхода топлива Gт топливной системой при переходе от ДТ к исследуемому смесевому биотопливу, т.к. дополнительных регулировок двигателя и топливной аппаратуры не производилось. Несмотря на увеличение расхода топлива, крутящий момент двигателя и его эффективная мощность практически не изменились (рис. 1 и табл. 5).

Из полученных результатов испытаний дизеля (рис. 1 и табл. 5) следует, что мощностные показатели двигателя практически не изменились (изменение крутящего момента Мк и эффективной мощности Ne не превышает 1%, т.е. находятся в пределах погрешности измерений) несмотря на отсутствие дополнительных регулировок ТНВД. Характер изменения частоты вращения n при изменении эффективной мощности двигателя также сохраняется. Следовательно, перевод двигателя трактора или комбайна на смесевое топливо не вызовет изменений в работе машины на производительность проводимых работ. Перевод техники на смесевое топливо не потребует производить дополнительных регулировок в машине и ее двигателе.

При переходе с ДТ на исследуемое смесевое биотопливо изменяется часовой и удельный эффективный расходы топлива. На режиме номинальной мощности с частотой вращения коленчатого вала n = 2400 мин -1 часовой расход топлива Gт увеличился с 20,1 до 20,4 кг/ч (на 1,5%), а удельный эффективный расход g e увеличился с 248,4 до 253 г/(кВт ⋅ ч) или на 1,8%, а на режиме максимального крутящего момента (n = 1500 мин -1 ) – Gт увеличился с 13,1 до 13,5 кг/ч (на 3 %), а g e увеличился с 226,2 до 232,2 г/(кВт ⋅ ч) или 108

на 2,6 %.

n – частота вращения, мин-1; Мк – крутящий момент, Н ⋅ м; ge – удельный эффективный расход топлива, г/кВт∙ч; Gт – часовой расход топлива, Кх – дымность отработавших газов, %; η е – эффективный кпд; Ne – эффективная мощность двигателя, кВт.

Рисунок 1 – Регуляторная характеристика дизеля Д-245 при работе на различных топливах: 1 – ДТ; 2 – смесь 80% ДТ и 20% СМ

Эффективный КПД дизеля П- на этих режимах не уменьшился, а на режиме номинальной мощности при n = 2400 мин -1 даже несколько вырос (табл. 6). Это позволяет сделать вывод о том, что эффективность использования смесевого топлива в двигателе не хуже эффективности использования дизельного топлива, а увеличение удельного расхода топлива связано со снижением теплотворности смесевого топлива, которая ниже теплоты сгорания дизельного топлива на 2% (табл. 6).

Наличие в смесевом топливе увеличенного содержания кислорода в 6,3 раза по сравнению с ДТ (табл. 5) привело к заметному уменьшению дымности ОГ (Kx на корректорной ветви регуляторной характеристики). Так, на режиме максимальной мощности при n = 2400 мин -1 переход с ДТ на смесь 80% ДТ и 20% СМ сопровождался снижением Kx с 16 до 8% по шкале Хартриджа или в 2 раза, а на режиме максимального крутящего момента при n = 1500 мин -1 с 43 до 27% или в 1,6 раза (рис. 1, табл. 6).

Таблица 6 – Показатели дизеля Д-245, работающего на нефтяном ДТ и его смесях с

СМ

|

Показатели дизеля |

ДТ |

Смесь 80% ДТ и 20% СМ |

Изменение показателя |

|

Часовой расход топлива Gт, кг/ч: - на режиме номинальной мощности - на режиме максимального крутящего момента |

20,1 13,1 |

20,4 13,5 |

1,015 1,031 |

|

Крутящий момент дизеля Мк, Н ⋅ м: - на режиме номинальной мощности - на режиме максимального крутящего момента |

322 368 |

320 368 |

0,994 1,000 |

|

Удельный эффективный расход топлива ge, г/(кВт ⋅ ч): - на режиме номинальной мощности - на режиме максимального крутящего момента |

248,4 226,2 |

253 232,2 |

1,019 1,027 |

|

Эффективный КПД дизеля η е - на режиме номинальной мощности - на режиме максимального крутящего момента |

0,341 0,374 |

0,343 0,374 |

1,006 1,000 |

|

Дымность ОГ Kx: - на режиме номинальной мощности - на режиме максимального крутящего момента |

16 43 |

8 27 |

0,500 0,628 |

Экологические характеристики двигателя Д-245 оценивались по результатам его экспериментальных исследований на режимах 13-ступенчатого испытательного цикла Правил 49 ЕЭК ООН, которые представлены в таблице 7. Удельные выбросы токсичных компонентов оксидов азота e NОх , монооксида углерода e СО и несгоревших углеводородов е CHx определялись в соответствии с методикой Правил 49 ЕЭК ООН.

Таблица 7 – Экологические показатели дизеля Д-245 при стендовых испытаниях

|

Показатели дизеля |

ДТ |

Смесь 80% ДТ и 20% СМ |

Изменение показателя |

|

Интегральные удельные массовые выбросы на режимах 13-ти ступенчатого цикла, г/(кВт ⋅ ч): |

|||

|

- оксидов азота eNОх |

7,02 |

5,68 |

0,810 |

|

- монооксида углерода eСО |

1,72 |

1,54 |

0,891 |

|

- несгоревших углеводородов еCHx |

0,79 |

0,72 |

0,907 |

Полученные результаты исследований дизеля по токсичности отработавших газов показывают преимущества использования смесевого биотоплива по сравнению с нефтяным дизельным. Как следует из таблицы 7 перевод дизеля с ДТ на смесь 80% ДТ и 20% СМ приводит к изменению интегральных выбросов за цикл испытаний оксидов азота e NОх в 0,81 раза, монооксида углерода e СО в 0,89 раза и несгоревших углеводородов е CHx в 0,91 раза, т.е. выбросы всех газообразных токсичных компонентов снижаются.

Таким образом, приведенные в таблицах 6 и 7 данные подтверждают возможность улучшения экологических показателей дизеля Д-245 при его переводе с ДТ на смесь 80% ДТ и 20% СМ. Так, на режимах максимальной мощности и максимального крутящего момента при подаче в камеру сгорания дизеля смеси 80% ДТ и 20% СМ дымность ОГ снизилась на 37…50% по сравнению с использованием стандартного ДТ. При исследованиях дизеля на указанной смеси отмечено снижение на режимах 13- ступенчатого цикла интегральных удельных массовых выбросов всех трех газообразных нормируемых токсичных компонентов ОГ: eNO – на 19%, с 7,02 до 5,68 г/(кВт⋅ч); eCO – на 10,9%, с 1,72 до 1,54 г/(кВт⋅ч); eCH – на 9,3%, с 0,79 до 0,72 г/(кВт⋅ч).

Следует отметить, что полученные показатели по двигателю указывают на возможность сохранения энергетических характеристик машины, т.е без потери ее производительности, которые обеспечиваются без внесения конструктивных изменений двигателя и его регулировок. С одной стороны это упрощает процесс использования смесевого топлива на машине, а с другой позволяет достичь еще больших энергетических показателей двигателя оптимизацией конструкции и регулировок топливной аппаратуры для работы на смесевом биотопливе. Например, увеличенный запас по дымности отработывших газов позволяет работать на увеличенных подачах топлива, обеспечивая как больше мощность на номинальном режиме, так и увеличить запас крутящего момента двигателя повышая его приспособляемость к перегрузкам.

Также отметим, что для смесей ДТ и СМ может быть использовано соевое масло, полученное как побочный продукт производства белковых кормов для крупного рогатого скота. Для указанного технического использования подходят растительные масла из масло-семян, выращенных в неблагоприятных экологических условиях (земли рядом с автомобильными трассами, нефтехранилищами, экологически вредными производствами и др.). Сырьем для получения моторных топлив могут служить также низкокачественные и просроченные растительные масла, фритюрные масла – отходы пищевой промышленности и объектов общественного питания.

Выводы

-

1. Урожайность сортов сои северного экотипа в условиях высоких широт (57о с.ш.) Нечерноземной зоны России в среднем за годы исследований составила 1,94…2,62 т/га. Максимальная продуктивность изучаемых сортов отмечалась в годы с оптимальной влагообеспеченностью: у сорта Окская – 2,95 т/га, у сорта Магева – 2,74 т/га и у сорта Светлая – 3,12 т/га. В годы с недостаточной влагообеспеченностью урожайность всех сортов была существенно ниже (в среднем по сортам в 1,99 раза).

-

2. Содержание масла в семенах изучаемых сортов в среднем по опыту составило 19…21%, при этом в его составе преобладали ненасыщенные жирные кислоты (69,71%). Содержание в масле наиболее ценных для биодизеля олеиновой и линолевой жирных кислот было высоким (достигало 60,00%) и не уступало сортам южного происхождения.

-

3. Масличная продуктивность сортов в среднем по опыту составила 482 кг/га, она существенно (в 1,90 раза) была меньше в засушливые годы и незначительно снижалась в годы с избыточным увлажнением (в 1,04 раза). Максимальная масличная продуктивность наблюдалась у сорта Светлая в условиях оптимальной влагообеспеченности и составила 630 кг/га при самом высоком выходе олеиновой и линолевой жирных кислот – 373 кг/га.

-

4. Использование смесевого топлива (0,8 ДТ и 0,2 СМ) в двигателях трактора или комбайна не вызывало изменений в производительности проводимых работ машины, т.к. мощностные показатели двигателя практически не изменяются по сравнением с ДТ. Перевод техники на смесевое топливо не потребует производить дополнительных регулировок в машине и ее двигателе.

-

5. Использование смесевого топлива вместо нефтяного ДТ позволило на корректорной ветви регуляторной характеристики уменьшить дымность отработавших газов на 37…50% и снизить интегральные показатели нормируемых токсичных выбросов

с ОГ в испытательном цикле (по Правилам 49 ЕЭК ООН): по оксидам азота – на 19%, по монооксиду углерода – на 10,9% и по углеводородам – на 9,3%.

SOYBEAN OIL AS A RESOURCE FOR BIOFUELS

T. P. Kobozeva1, Dr. agric. sci.; A. G. Levshin1, Dr. tech. sci.; S.N. Devyanin1, Dr. tech. sci.; V. A. Markov2, Dr. tech. sci.

1 Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy; Russian Federation, Moscow.

-

2 Bauman Moscow State Technical University; Russian Federation, Moscow

Список литературы Соевое масло как ресурс для биотоплива

- Делаев У.А., Кобозева Т.П., Синеговская В.Т. Возделывание скороспелых сортов сои: монография. М.: ФГБОУ ВПО МГАУ имени В.П. Горячкина, 2012. 216 с.

- Синеговская В.Т., Наумченко Е.Т., Кобозева Т.П. Методы исследований в полевых опытах с соей. Благовещенск: ФГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2016. 116 с.

- Кобозева Т.П., Делаев У.А., Шевченко В.А., Буханова Л.А., Заренкова Н.В., Попова Н.П., Евлеева В.А. Возделывание сортов сои северного экотипа в Нечерноземной зоне Российской Федерации: методическое пособие. М.: ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова, 2015. 48 с.

- Марков В.А., Девянин С.Н., Зыков С. А., Гайдар С.М. Биотоплива для двигателей внутреннего сгорания. М.: ООО НИЦ «Инженер». 2016. 292 с.

- Кулиев Р.Ш. и др. Физико-химические свойства некоторых растительных масел // Химия и технология топлив и масел. 1999. № 4. C. 36-37.

- Малашенков К.А. Альтернативный рапс // Сельский механизатор. 2007. № 1. С. 26-27.

- Марков В.А., Девянин С.Н., Зыков С.А., Са Бовэнь, Маркова И.Г. Вязкостные характеристики биотоплив на основе растительных масел // Грузовик. 2017. № 3. С. 40- 46.)

- Goering С. Е. Fuel Properties of Eleven Oil Fuels // SAE Technical Paper Series. 1981. № 813579. – 7 p.

- Wagner L.E. Clark S.J., Schrock M.D. Effects of Soybean Oil Esters on the Performance, Lubricating Oil and Water of Diesel Engine // SAE Technical Paper Series. 1984. № 841385. P. 57-72.

- Clark S. J. Wagner L., Schrock M.D., Piennaar P.G. Methyl and Ethyl Soybean Esters as Renewable Fuels for Diesel Engines // Journal of the American Oil Chemists' Society. 1984. vol. 61. № 10. P. 1632-1638.

- Марков В.А., Девянин С.Н., Неверов В.А. Использование в дизелях смесевых биотоплив с добавками соевого масла // Транспорт на альтернативном топливе. 2014. № 6. С. 40-50.