Солнечная активность и сейсмичность Земли

Автор: Янчуковский В.Л.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

С использованием результатов непрерывных длительных наблюдений за 50 лет (включающих с 20-го по 24-й солнечные циклы) исследуется связь сейсмичности Земли с солнечной активностью. Увеличение числа сильных землетрясений на планете происходит на фазе спада солнечной активности, когда имеет место усиление потоков заряженных частиц из высокоширотных корональных дыр, а также в минимуме солнечной активности, когда интенсивность галактических космических лучей достигает максимальных значений. Рассмотрено изменение числа сильных землетрясений (с магнитудой М ≥6) в связи с вариациями интенсивности галактических космических лучей, форбуш-понижениями и наземными возрастаниями интенсивности солнечных космических лучей (GLE-события). Показано, что число сильных землетрясений увеличивается после форбуш-понижений с запаздыванием во времени от ~1 до ~6 сут в зависимости от амплитуды форбуш-понижения, а после GLE-событий число сильных землетрясений увеличивается на ~8-й день. В количестве сильных землетрясений наблюдается полугодовая вариация, которая как бы следует за полугодовой вариацией космических лучей с задержкой ~1-2 мес. Высказано предположение, что связь солнечной активности с сейсмичностью Земли является опосредованной и осуществляется через модуляцию галактических космических лучей и атмосферные процессы, которые провоцируют появление землетрясений в регионах, где ситуация уже была подготовлена тектонической деятельностью.

Солнечная активность, космические лучи, атмосфера, сейсмичность

Короткий адрес: https://sciup.org/142230077

IDR: 142230077 | DOI: 10.12737/szf-71202109

Текст научной статьи Солнечная активность и сейсмичность Земли

На наличие связи сейсмичности Земли с 11-летним циклом солнечной активности (СА) указывалось еще в 1938 г. Пьером Бернаром [Руссо, 1966]. К сожалению, из-за отсутствия продолжительных рядов инструментальных сейсмических наблюдений не рассматривалась связь времени возникновения землетрясений и процессов на Солнце. Результаты исследований процессов на Солнце и в межпланетной среде, накопленный объем данных инструментальных сейсмических наблюдений, использование энергетической классификации землетрясений обеспечили более подробное исследование связи сейсмичности Земли с солнечной активностью [Сытинский, 1989]. Анализ данных инструментальных сейсмических наблюдений и гелиогеофизических данных за 1909–1926 гг. и 1962–1977 гг. показал увеличение сейсмичности Земли на спаде вблизи максимума и вблизи минимума 11-летнего солнечного цикла. При этом в качестве показателя солнечной активности использовались числа Вольфа (W), а следовательно, не учитывались параметры солнечного ветра и напря- женность и направление межпланетного магнитного поля (ММП). К тому же бывает и так, что пятен на Солнце не наблюдается вовсе (например, конец 2008 — начало 2009 г.), но это не может означать, что активность Солнца нулевая.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

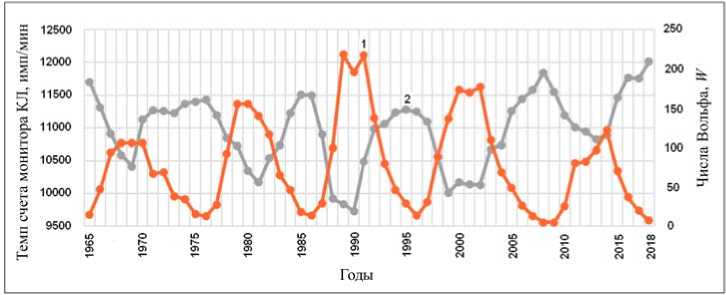

Вариации солнечной активности (числа Вольфа) [; ; ] и интенсивности космических лучей (КЛ) по данным среднеширотной станции «Новосибирск» [] за длительный период наблюдений (более полувека) представлены на рис. 1. До 1969 г. были привлечены данные нейтронного монитора кубической геометрии на нейтронных счетчиках СНМ-8 [Янчуковский и др., 1971]. Данные нормированы к данным нейтронного монитора NM-64 (на нейтронных счетчиках СНМ-15) [Hatton, Carmichael, 1964], начавшего непрерывную регистрацию в 1969 г.

Коэффициент корреляции годовых значений темпа счета нейтронного монитора и чисел Вольфа на всем интервале составляет –0.87. Это свидетельствует о достаточной согласованности данных. Поток КЛ является более объективной характеристикой солнечной активности, хотя и опосредованной. Космические лучи, представляющие собой поток заряженных частиц (в основном протонов), подвержены воздействию ММП и солнечного ветра. Этим обусловлена практически мгновенная реакция КЛ на изменения ММП и параметров солнечного ветра, вызванные, например, взрывами на Солнце. Таким образом, информация о процессах на Солнце и в межпланетной среде передается через модуляцию фонового космического излучения. В связи с этим представляется интересным рассмотреть временные закономерности глобальной сейсмичности и вариаций интенсивности КЛ, используя данные непрерывных прецизионных наблюдений за длительный период (с 20-го по 24-й цикл СА).

При изучении общей сейсмичности Земли обычно используют энергетическую характеристику землетрясений — магнитуду (М) [Gutenberg, Richter, 1954]. Спектр землетрясений по магнитудам N=f(M) — крутопадающий. Энергия землетрясения связана с магнитудой эмпирическим соотношением lgE=11.8+1.5M, следовательно, суммарная энергия землетрясений ∑E определяется энергией сильных землетрясений. Вклад слабых землетрясений (М≤6) в ∑E составляет доли процента [Сытинский, 1989], поэтому увеличение статистики (числа N) за счет слабых землетрясений приводит к грубым ошибкам [Сытинский, 1989]. Исходя из этого, при рассмотрении временных характеристик глобальной сейсмичности будем использовать информацию о сильных землетрясениях (М≥6). Наряду с данными мировой сети станций КЛ [] привлечены результаты непрерывных наблюдений КЛ (с 1970 г.) на ст. «Новосибирск» с помощью нейтронного монитора 24NM-64 (с эффективной площадью 24 м2) [Янчуковский, 2010; http://193.232.24.200/nvbk/ ] и результаты статистической обработки данных о землетрясениях [

V.L. Yanchukovsky gov/earthquakes] за 1970–2019 гг. Статистика по сильным землетрясениям за этот же период приведена в табл. 1. Общее число значимых землетрясений за указанный период составило 4306.

Таблица 1

Ежемесячное число сильных землетрясений за период 1970–2019 гг.

|

Г M |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

Всего |

|

1970 |

8 |

4 |

6 |

9 |

5 |

10 |

7 |

8 |

7 |

6 |

4 |

8 |

82 |

|

1971 |

4 |

6 |

4 |

4 |

7 |

4 |

16 |

9 |

9 |

9 |

3 |

5 |

81 |

|

1972 |

12 |

3 |

7 |

10 |

7 |

3 |

2 |

6 |

9 |

5 |

4 |

5 |

73 |

|

1973 |

2 |

4 |

3 |

6 |

0 |

5 |

5 |

4 |

4 |

6 |

2 |

6 |

47 |

|

1974 |

4 |

2 |

3 |

0 |

4 |

2 |

5 |

4 |

3 |

7 |

3 |

3 |

41 |

|

1975 |

3 |

4 |

5 |

4 |

3 |

2 |

7 |

3 |

3 |

13 |

2 |

3 |

53 |

|

1976 |

6 |

1 |

3 |

3 |

9 |

6 |

7 |

7 |

1 |

2 |

9 |

2 |

56 |

|

1977 |

4 |

2 |

4 |

5 |

0 |

1 |

3 |

5 |

4 |

4 |

4 |

3 |

39 |

|

1978 |

3 |

3 |

11 |

2 |

4 |

6 |

2 |

3 |

2 |

0 |

4 |

5 |

45 |

|

1979 |

4 |

4 |

1 |

3 |

2 |

2 |

2 |

4 |

2 |

7 |

6 |

3 |

40 |

|

1980 |

1 |

5 |

5 |

1 |

1 |

4 |

9 |

3 |

1 |

8 |

9 |

3 |

43 |

|

1981 |

7 |

3 |

2 |

2 |

3 |

2 |

4 |

0 |

4 |

4 |

5 |

6 |

41 |

|

1982 |

7 |

2 |

3 |

1 |

4 |

6 |

4 |

5 |

6 |

0 |

4 |

8 |

50 |

|

1983 |

9 |

5 |

7 |

8 |

5 |

7 |

6 |

5 |

5 |

14 |

6 |

10 |

87 |

|

1984 |

5 |

4 |

5 |

7 |

6 |

4 |

4 |

5 |

5 |

7 |

11 |

5 |

68 |

|

1985 |

3 |

1 |

17 |

7 |

8 |

7 |

8 |

7 |

8 |

8 |

6 |

9 |

89 |

|

1986 |

2 |

1 |

6 |

5 |

11 |

9 |

6 |

9 |

5 |

9 |

3 |

6 |

72 |

|

1987 |

9 |

9 |

8 |

8 |

8 |

8 |

5 |

3 |

9 |

11 |

7 |

4 |

88 |

|

1988 |

5 |

10 |

4 |

5 |

4 |

5 |

10 |

7 |

1 |

3 |

9 |

3 |

67 |

|

1989 |

4 |

6 |

1 |

7 |

8 |

3 |

4 |

8 |

5 |

6 |

3 |

7 |

62 |

|

1990 |

2 |

6 |

9 |

11 |

14 |

8 |

8 |

6 |

6 |

4 |

5 |

6 |

85 |

|

1991 |

7 |

4 |

4 |

8 |

8 |

8 |

5 |

4 |

4 |

6 |

7 |

14 |

80 |

|

1992 |

1 |

4 |

8 |

6 |

10 |

5 |

6 |

12 |

7 |

12 |

6 |

5 |

82 |

|

1993 |

6 |

2 |

9 |

7 |

9 |

8 |

4 |

10 |

12 |

7 |

2 |

5 |

82 |

|

1994 |

5 |

9 |

5 |

6 |

6 |

8 |

7 |

4 |

4 |

11 |

4 |

7 |

76 |

|

1995 |

8 |

8 |

2 |

11 |

15 |

5 |

6 |

13 |

3 |

12 |

8 |

11 |

103 |

|

1996 |

3 |

13 |

8 |

3 |

2 |

12 |

6 |

4 |

7 |

8 |

6 |

5 |

77 |

|

1997 |

3 |

3 |

4 |

5 |

10 |

4 |

4 |

6 |

3 |

7 |

6 |

6 |

61 |

|

1998 |

11 |

5 |

5 |

4 |

8 |

5 |

6 |

6 |

5 |

2 |

6 |

2 |

65 |

|

1999 |

5 |

3 |

5 |

6 |

4 |

4 |

4 |

8 |

10 |

4 |

10 |

12 |

75 |

|

2000 |

6 |

3 |

6 |

2 |

6 |

15 |

6 |

10 |

4 |

7 |

13 |

7 |

85 |

|

2001 |

13 |

9 |

3 |

5 |

8 |

6 |

8 |

6 |

5 |

7 |

5 |

7 |

82 |

|

2002 |

8 |

4 |

8 |

5 |

2 |

12 |

1 |

6 |

9 |

9 |

11 |

4 |

79 |

|

2003 |

7 |

8 |

7 |

7 |

13 |

8 |

7 |

4 |

11 |

7 |

7 |

12 |

98 |

|

2004 |

5 |

8 |

2 |

5 |

6 |

8 |

8 |

2 |

11 |

9 |

16 |

8 |

88 |

|

2005 |

11 |

15 |

9 |

11 |

10 |

9 |

6 |

2 |

8 |

8 |

6 |

8 |

105 |

|

2006 |

6 |

5 |

2 |

8 |

9 |

6 |

7 |

8 |

9 |

12 |

8 |

8 |

88 |

|

2007 |

8 |

6 |

8 |

12 |

4 |

7 |

9 |

14 |

21 |

9 |

13 |

7 |

118 |

|

2008 |

7 |

19 |

7 |

19 |

12 |

7 |

9 |

9 |

6 |

10 |

10 |

11 |

126 |

|

2009 |

11 |

3 |

9 |

13 |

10 |

7 |

7 |

13 |

11 |

18 |

7 |

7 |

117 |

|

2010 |

14 |

16 |

20 |

22 |

19 |

13 |

18 |

13 |

11 |

8 |

6 |

11 |

171 |

|

2011 |

9 |

13 |

35 |

13 |

6 |

11 |

13 |

13 |

19 |

11 |

11 |

6 |

160 |

|

2012 |

15 |

11 |

11 |

12 |

12 |

12 |

8 |

14 |

8 |

14 |

8 |

6 |

131 |

|

2013 |

4 |

17 |

6 |

15 |

15 |

7 |

10 |

11 |

9 |

13 |

9 |

4 |

120 |

|

2014 |

7 |

6 |

19 |

18 |

20 |

14 |

10 |

12 |

3 |

6 |

13 |

8 |

136 |

|

2015 |

8 |

8 |

6 |

11 |

20 |

7 |

13 |

4 |

18 |

6 |

17 |

10 |

128 |

|

2016 |

13 |

10 |

6 |

12 |

6 |

9 |

7 |

11 |

15 |

9 |

14 |

20 |

132 |

|

2017 |

10 |

9 |

4 |

11 |

14 |

8 |

10 |

11 |

14 |

9 |

14 |

11 |

125 |

|

2018 |

10 |

8 |

6 |

2 |

4 |

2 |

4 |

21 |

12 |

14 |

10 |

13 |

106 |

|

2019 |

7 |

4 |

7 |

11 |

9 |

15 |

9 |

7 |

9 |

6 |

13 |

5 |

102 |

|

Σ |

333 |

328 |

345 |

378 |

390 |

346 |

342 |

369 |

365 |

399 |

369 |

349 |

4306 |

Рис. 1. Среднегодовые значения чисел Вольфа (кривая 1) и темпа счета нейтронного монитора 24NM-64 станции КЛ «Новосибирск» (кривая 2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

И ИНТЕНСИВНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Связь суммарной годовой энергии землетрясений и интенсивности КЛ (по данным высокоширотного нейтронного монитора ст. «Апатиты») рассматривалась ранее [Соболев и др., 1998] за период с 1975 по 1987 г., т. е. на интервале только одного (21-го) цикла СА. Коэффициент корреляции на рассматриваемом интервале составил -0.82, однако возникает вопрос, наблюдается ли такая достаточно тесная связь на большем временном интервале, например в течение нескольких циклов СА.

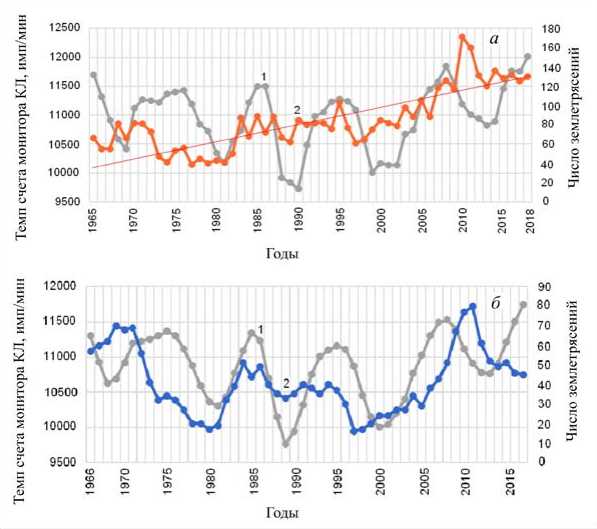

На рис. 2, а показаны вариации интенсивности КЛ, представленные в виде темпа счета нейтронного монитора, и числа землетрясений в год с магнитудой М > 6 за длительный период наблюдений. При сопоставлении рядов числа сильных землетрясений в год N ( t ) и интенсивности КЛ I ( t ) на протяжении почти пяти циклов СА трудно сделать заключение об очень высокой регулярности связи СА и глобальной сейсмичности, как это делается в работе [Сытинский, 1989] на примере только двух (15-й и 20-й) циклов СА, а в [Соболев и др., 1998] — на примере одного (21-го) цикла. Во временном распределении числа сильных землетрясений N ( t ) с М > 6 на рассматриваемом интервале наблюдается значительный линейный тренд N ( t )= a + bt ( a =40.905; b = 1.575), показанный на рис. 2, а (оранжевая прямая). Исходные данные (рис. 2, а ) были однократно сглажены скользящим средним с шагом, равным 3, и был учтен линейный тренд. Результаты показаны на рис. 2, б .

С использованием непрерывных рядов данных за последние пять циклов СА методом наложенных эпох были получены распределения чисел Вольфа W , интенсивности КЛ и числа сильных землетрясений относительно фазы СА. Интенсивность КЛ представлена наблюдаемой скоростью счета нейтронного монитора ст. «Новосибирск». За нулевой год взят год с максимальным числом Вольфа. Полученные распределения показаны на рис. 3.

Наблюдается положительная корреляция изменения числа сильных землетрясений и интенсивно- сти КЛ, причем наибольшие изменения числа землетрясений происходят в периоды, когда скорость изменения интенсивности КЛ в цикле СА максимальна. Увеличение числа сильных землетрясений происходит на спаде СА, когда имеет место усиление потоков заряженных частиц из высокоширотных корональных дыр, а также в минимуме СА, когда интенсивность КЛ достигает максимальных значений.

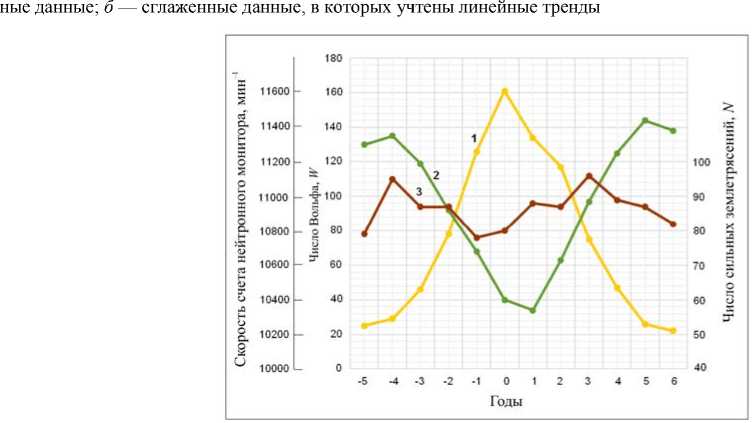

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ПЕРИОДЫ ВАРИАЦИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ СПОРАДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

В первую очередь к спорадическим вариациям интенсивности КЛ относятся форбуш-эффекты (форбуш-понижения, ФП), к которым обычно приводят мощные вспышки на Солнце. Форбуш-понижение является резким, в течение нескольких часов, понижением интенсивности КЛ, за которым следует ее более медленное (иногда в течение 15 сут) восстановление. За период с 1968 по 2018 г. было рассмотрено 185 ФП, из них 90 событий с амплитудой от 2.5 до 4 %, 65 — с амплитудой от 5 до 7 % и 30 — с амплитудой не менее 8 %. Количество ФП резко падает с ростом амплитуды эффекта. Невелика и статистика числа сильных землетрясений. Для исследования связи сильных землетрясений ( М > 6) с ФП был использован метод наложенных эпох. За нулевой принят день начала ФП (фронт ФП). Результаты представлены на рис. 4.

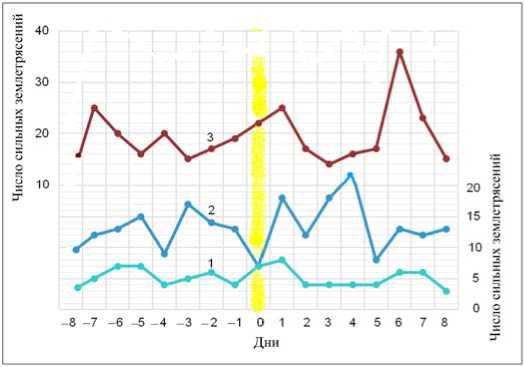

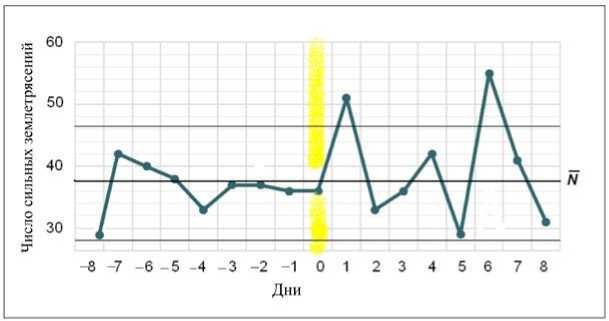

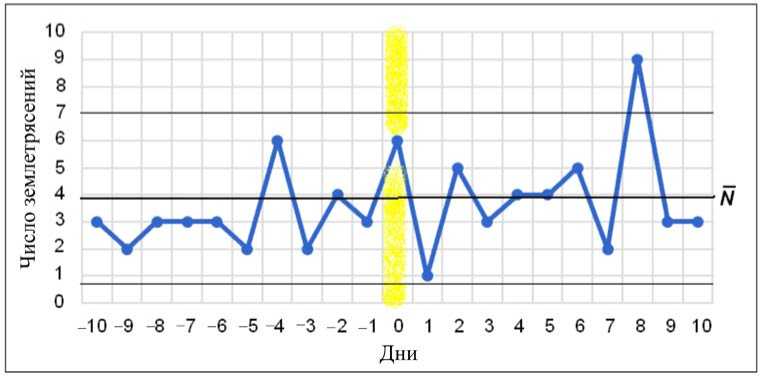

Распределение числа N сильных землетрясений ( М > 6) относительно фронта ФП (рис. 4) представлено для различных амплитуд понижений интенсивности КЛ. Незначительное увеличение N в период ФП с амплитудой >8 % наблюдается через день после начала понижения интенсивности КЛ, для ФП на 5-7 % — на 1-й и 4-й день, а для ФП на 2.5-4 % — на 1-й и 6-й день. Поэтому в распределении числа сильных землетрясений, приведенном на рис. 5 для всех рассмотренных 185 ФП, наблюдаются три максимума, наибольший из которых приходится на 6-й день.

Рис. 2. Одиннадцатилетние вариации КЛ (кривая 1) и вариации числа сильных землетрясений (кривая 2): а — исход-

Рис. 3. Распределение чисел Вольфа (кривая 1), скорости счета нейтронного монитора (кривая 2) и числа сильных землетрясений (кривая 3) в цикле СА

Рис. 4. Распределение числа сильных землетрясений относительно фронта форбуш-понижений с амплитудами ≥8 % (кривая 1, шкала справа), 5–7 % (кривая 2, шкала справа), 2.5–4 % (кривая 3, шкала слева)

Рис. 5. Распределение числа N сильных землетрясений относительно фронта ФП для 185 ФП за период с 1968 по 2018 г. Тонкие линии — границы доверительного интервала N ± 3σ

К вариациям интенсивности КЛ спорадического характера относятся также вспышки солнечных КЛ, вызванные солнечными протонными событими (СПС), регистрируемые на Земле в виде так называемых наземных возрастаний (Ground Level Enhancement, GLE) интенсивности солнечных КЛ. Наблюдаемые во время GLE с помощью нейтронных мониторов вариации КЛ в ряде случаев могут более чем на порядок превышать 11-летнюю вариацию и самые крупные форбуш-понижения КЛ. Наземные возрастания интенсивности солнечных КЛ — относительно редкие события и составляют менее 5 % всех солнечных протонных событий. В среднем наблюдается одно событие GLE в год. Последнее GLE было зарегистрировано 13 декабря 2006 г. Всего на среднеширотной станции КЛ «Новосибирск» с помощью нейтронного монитора 24NM-64 за 50 лет было зарегистрировано 18 событий, которые и были нами использованы при исследовании связи GLE с сильными землетрясениями. Распределение числа сильных землетрясений относительно дня GLE, полученное методом наложенных эпох, приведено на рис. 6. За нулевой был принят день, когда наблюдалась вспышка КЛ. Максимум числа сильных землетрясений наблюдается на восьмой день после вспышки КЛ.

ВАРИАЦИИ

КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ

В ПЕРИОД

СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

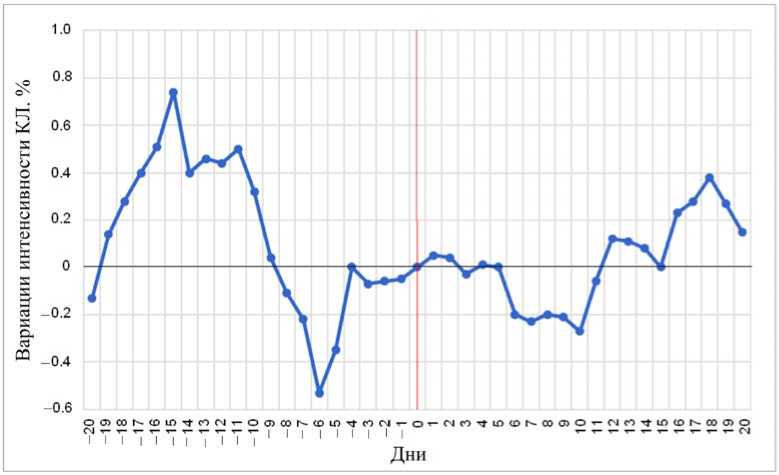

Рассмотрим вариации КЛ относительно дня начала наиболее сильных (крупнейших) землетрясений (М≥7) за указанный период [https://earthquake. ; http://www. ]. Информация об этих землетрясениях приведена в табл. 2. Результат, полученный методом наложенных эпох, представлен на рис. 7. За нулевой принимался день начала землетрясения.

На интервале от 18 до 4 сут, предшествующих началу землетрясения, наблюдаются изменения интенсивности КЛ с размахом около 1.5 % (рис. 7). Вариация интенсивности КЛ в этот период имеет вид мощного (продолжительного) биполярного импульса с большой положительной амплитудой.

ПОЛУГОДОВАЯ ВАРИАЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ

И СЕЗОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

О внеатмосферной природе сезонных вариаций интенсивности КЛ с максимумами в периоды равноденствия впервые было сказано в работе [Дорман и др., 1967] . Результаты последующих теоретических и экспериментальных исследований природы годовой и полугодовой вариаций интенсивности КЛ представлены в работах [Крымский и др., 1981, 2007, 2009, 2012; Белов и др., 2015] и др. Было установлено следующее. Полугодовая и годовая вариации КЛ вызваны, с одной стороны, наличием гелио-широтного градиента плотности КЛ, который обусловлен северно-южной асимметрией низкоширотной гелиосферы, а с другой — положением и раствором нейтрального слоя ММП, а также асимметрией активности полушарий Солнца [Крымский и др., 2007, 2009, 2012; Белов и др., 2015] .

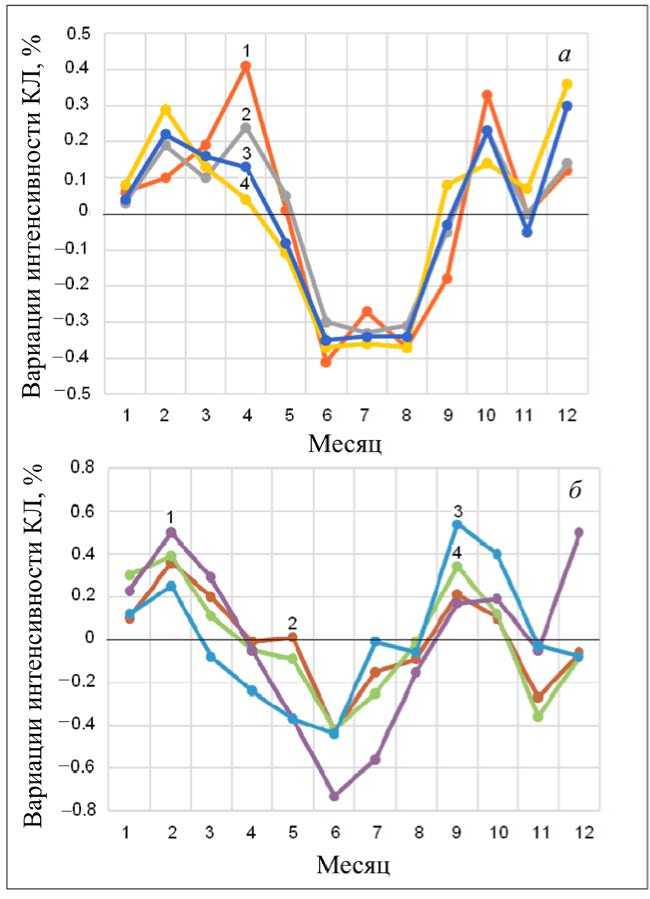

Для оценки сезонного распределения потока КЛ в атмосфере были привлечены данные, полученные с помощью нейтронных мониторов. Использовались исправленные на метеорологические эффекты среднемесячные значения темпа счета нейтронных мониторов мировой сети станций КЛ [http://www. ] за 1970–2019 гг. Сезонная вариация интенсивности КЛ на станциях КЛ Северного (а) и Южного (б) полушарий представлена на рис. 8. Координаты станций КЛ, высота над уровнем моря, тип нейтронного монитора, а также ссылки на сайты станций приведены в табл. 3.

При определении среднемесячных значений использовались все данные, независимо от фазы солнечного цикла, включая периоды сильных ФП и вспышек КЛ. Нетрудно заметить, что результаты, полученные по данным станций КЛ Северного полушария, более согласованны (рис. 8, а ). Это объясняется более высоким качеством данных: они непрерывны, получены с помощью приборов одного типа, имеющих большую эффективную площадь сбора, которая обеспечивает высокую статистическую точность регистрации. Из станций КЛ Южного

Рис. 6. Распределение числа сильных землетрясений относительно дня GLE. Тонкие линии — границы доверительного интервала

Таблица 2

Самые крупные землетрясения за последние 50 лет

|

№ |

Дата землетрясения |

Место события |

Магнитуда по шкале Рихтера |

|

1 |

1966 г., 26 апреля |

СССР, Узбекистан, Ташкент |

5.2 |

|

2 |

1970 г., 31 мая |

Перу |

7.9 |

|

3 |

1971 г., 6 сентября |

СССР, о-ва Сахалин, Монерон |

7.3 |

|

4 |

1972 г., 4 февраля |

Гватемала, Гондурас |

7.5 |

|

5 |

1976 г., 4 февраля |

Гватемала. |

7.5 |

|

6 |

1976 г., 8 апреля |

СССР, Узбекистан, Газли |

7.0 |

|

7 |

1976 г., 28 июля |

Китай, Таншан |

7.4 |

|

8 |

1977 г., 4 марта |

Румыния, Бухарест |

7.5 |

|

9 |

1978 г., 16 сентября |

Иран, Тебес |

7.4 |

|

10 |

1980 г., 10 октября |

Алжир, Аль-Аснам |

7.3 |

|

11 |

1985 г., 18 и 19 сентября |

Мексика, Мехико |

8.0 |

|

12 |

1988 г., 7 декабря |

Армения, Спитак |

6.8 |

|

13 |

1990 г., 21 июня |

Иран, зона Каспийского моря |

7.4 |

|

14 |

1993 г., 30 сентября |

Индия, штат Махараштра |

7 |

|

15 |

1995 г., 27 мая |

Россия, о-в Сахалин, Нефтегорск |

7.1 |

|

16 |

1998 г., 30 мая |

Афганистан |

6.6 |

|

17 |

1999 г., 17 августа |

Турция |

7.6 |

|

18 |

1999 г., 21 сентября |

Тайвань |

6.4 |

|

19 |

2000 г., 17 июня |

Исландия |

6.5 |

|

20 |

2000 г., 5 августа |

Россия, о-в Сахалин |

6.8 |

|

21 |

2000 г., 6 декабря |

Каспийский регион, Туркмения |

7.0 |

|

22 |

2001 г., 26 января |

Индия, штат Гуджарат |

7.7 |

|

23 |

2002 г., 3 марта |

Север Афганистана |

7.4 |

|

24 |

2002 г., 25 марта |

Афганистан |

7 |

|

25 |

2003 г., 26 декабря |

Юго-восток Ирана |

6.6 |

|

26 |

2004 г., 26 декабря |

Индийский океан, к северу от индонезийского острова Суматра |

9.1 |

|

27 |

2005 г., 12 января |

о-в Гаити |

6.8 |

|

28 |

2005 г., 8 октября |

Пакистан |

7.6 |

|

29 |

2008 г., 12 мая |

Китай, провинция Сычуань |

7.9 |

|

30 |

2010 г., 12 января |

о-в Гаити |

7.0 |

|

31 |

2010 г., 27 февраля |

Чили |

8.8 |

|

32 |

2011 г., 11 марта |

Япония, о-в Хонсю |

9.1 |

|

33 |

2015 г., 25 и 26 апреля |

Непал |

7.8 |

Рис. 7. Распределение интенсивности КЛ относительно момента начала землетрясения

Рис. 8. Сезонная вариация интенсивности КЛ по данным нейтронных мониторов: а — Северного полушария (1 — Novosibirsk; 2 — Irkutsk; 3 — Ouly; 4 — Moscow); б — Южного полушария (1 — Hermanus; 2 — Potchefstroom; 3 — Sanae; 4 — Tsumeb)

Таблица 3

Станции КЛ мировой сети

World network cosmic ray station Coordinates Altitude Type Instrument Link Novosibirsk, Russia 54.48° N 83.0° E 163 m 24-NM-64 http://193.232.24.200/nvbk/ Irkutsk, Russia 52.28° N 104.02° E 475 m 18-NM-64 Oulu, Finland 67.05° N, 25.47° E 15 m 18-NM-64 Moscow, Russia 55.47° N 37.32° E 200 m 24-NM-64 Hermanus, South Africa 34.43° S 19.23° E 26 m 12-NM-64 m_data/data/ Potchefstroom, South Africa 26.68° S, 27.09° E 1351 m IGY NM m_data/data/ Sanae, Antarctica 71.66°S, 02.85° W 856 m 3-NM-64 m_data/data/ Tsumeb, Namibia 19.20° S, 17.58° E 1240 m 18-NM-64 m_data/data/static-content/ полушария только ст. Tsumeb имеет прибор, по уровню соответствующий приборам станций КЛ Северного полушария. Несмотря на это, полугодовая вариация интенсивности КЛ практически равной амплитуды наблюдается одновременно на всех станциях, независимо от координат и высоты станции над уровнем моря (рис. 8). Можно заключить, что полугодовая вариация интенсивности КЛ обусловлена в основном положением и раствором нейтрального слоя ММП, при пересечении которого дважды в год на Земле наблюдаются возрастания интенсивности галактических КЛ.

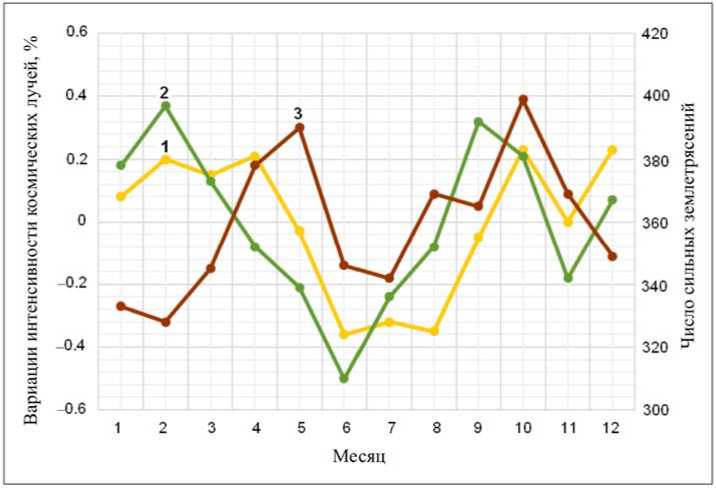

Сезонная изменчивость числа землетрясений была обнаружена ранее [Кропоткин, Люстих, 1974] только для слабых и умеренных землетрясений. Для землетрясений с магнитудой M≥ 5.5 все обстоит не так однозначно. На рис. 9 показаны сезонное распределение числа сильных землетрясений, а также полугодовая вариация интенсивности галактических КЛ, усредненная отдельно по станциям Северного и Южного полушария (табл. 3). Для оценки сезонного распределения сейсмической активности использовались данные [] по сильным землетрясениям с магнитудой M≥ 6 за 50 лет (табл. 1).

Можно видеть (рис. 9), что сезонное распределение числа сильных землетрясений как бы следует за полугодовой вариацией интенсивности КЛ. Таким образом, сезонная изменчивость характерна не только для слабых и умеренных землетрясений, но и для сильных. С точки зрения сейсмологии очень трудно объяснить наличие сезонной изменчивости землетрясений.

ВОЗДЕЙСТВИЕКОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙНА АТМОСФЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Космические лучи являются основным источником ионизации атмосферы до высот около 100 км [Usoskin, Kovaltsov, 2006; Usoskin et al., 2010], при- водящей к существенным физическим изменениям в атмосферном воздухе [Dorman, 2004; Harrison, Tammet, 2008]. Образовавшиеся ионы участвуют во многих атмосферных процессах: в формировании облачного покрова [Pudovkin, Veretenenko, 1995; Svensmark, 1998; Marsh, Svensmark, 2000; Pallé et al., 2004; Usoskin et al., 2004; Usoskin, Kovaltsov, 2006; Voiculescu et al., 2006], в образовании осадков [Kniveton, 2004] и аэрозолей [Lee et al., 2003; Mironova et al., 2008; Лушников и др., 2014], а также влияют на прозрачность атмосферы [Кудрявцев, Юнгер, 2008, 2011; Roldugin, Tinsley, 2004;], глобальную электрическую цепь [Harrison, 2004; Tinsley, 2000; Ermakov, Stozhkov, 2004; Tinsley, Zhou, 2006] и циклогенез на средних и высоких широтах [Tinsley et al., 1989; Tinsley, 2012; Veretenenko, Thejll, 2004].

Выявлены значительные вариации общей облачности, связанные с вариациями интенсивности КЛ в периоды ФП галактических КЛ и вспышек солнечных КЛ [Веретененко, Пудовкин, 1994; Pudovkin, Veretenenko, 1995] . Было установлено [Svensmark, 2000] , что вариации площади облачного покрова S и интенсивности КЛ I связаны соотношением δ S / S = k δ I / I , где k ≈0.2 с точностью 10 %. Корреляционный анализ показал наличие высокой положительной корреляции (коэффициент корреляции 0.80) [Чукин, 2007] между интенсивностью КЛ и количеством облаков нижнего яруса (680 гПа и более [Hahn et al., 2001] ). Для облаков среднего (440– 680 гПа) и верхнего (440 гПа и менее) ярусов неотчетливо наблюдается незначительная отрицательная корреляция с интенсивностью КЛ (–0.54 и –0.48 соответственно). Показано, что 11-летние вариации интенсивности КЛ на ±10 % приводят к изменениям облачности более чем на ±1 %, а 11-летняя вариация глобальной облачности вызывает изменения потока солнечной энергии у поверхности Земли с амплитудой 10 Вт/м2 [Чукин, 2007] .

Рис. 9. Полугодовая вариация интенсивности КЛ на станциях Северного (кривая 1) и Южного (кривая 2) полушарий и сезонное распределение числа сильных землетрясений (кривая 3)

Для объяснения воздействия КЛ на погодные явления были предложены механизмы [Крымский, 2006; Кудрявцев, Юнгер, 2011] , где в качестве основного процесса рассматривается ионизация атмосферы КЛ, интенсивность которых модулируется солнечной активностью. Лабораторные эксперименты в ЦЕРНе [Duplissy et al., 2010] и в Копенгагене [Enghoff et al., 2011] подтверждают существование предложенных механизмов.

Представленные механизмы воздействия КЛ на погодные явления объясняют, как ионизация атмосферы КЛ приводит к изменениям температуры и давления и, следовательно, к изменению атмосферной циркуляции, посредством которой тепловая энергия распределяется в атмосфере. Изменения атмосферной циркуляции приводят к значительным изменениям атмосферных процессов.

АТМОСФЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СЕЙСМИЧНОСТЬ

На возможность воздействия атмосферных процессов на сейсмичность указывалось еще в начале прошлого века [Голицын, 1912; Гутенберг, 1935] . В результате анализа синоптических ситуаций было обнаружено [Сытинский, 1987; Сытинский, Оборин, 1997; Боков, 2004; Боков, Воробьев, 2007] , что перед сильным землетрясением вокруг эпицентра на расстоянии около тысячи километров наблюдаются значительные изменения атмосферных процессов.

В тропосфере постоянно возникают, развиваются и исчезают вихри. Одни малы и незаметны, другие, например циклоны и антициклоны, имеют значительные пространственные масштабы и заметно влияют на климат Земли. Циклон — вихрь с понижением давления к центру, антициклон имеет обратное циклону распределение давления. В Северном полушарии в циклоне ветры дуют против часо- вой стрелки, отклоняясь в нижнем слое к центру, в Южном полушарии — по часовой стрелке (в антициклоне, соответственно, наоборот). В умеренных и полярных широтах возникают внетропические циклоны, которые, на начальной стадии имея диаметр около тысячи километров, достигают в своем развитии диаметра несколько тысяч километров. Диаметр циклонов, возникающих в тропических широтах, составляет сотни километров. Однако большие градиенты давления и скорости ветра могут способствовать превращению тропических циклонов в процессе развития во внетропические. Наличие силы Кориолиса из-за вращения Земли приводит к тому, что циклоны возникают постоянно. Энергия среднего циклона сопоставима с суммарной годовой энергией всех землетрясений [Ярошевич, 2019]. На этапе зарождения циклон — это низкое барическое образование [Хргиан, 1986]. Градиенты давления и ветра на начальной стадии циклона слабые, атмосферный фронт возмущен незначительно.

Ряд работ последних лет [Боков и др., 2011; Боков, Воробьев, 2012, 2013, 2014, 2016] был посвящен исследованию воздействия атмосферной циркуляции на сейсмичность. Установлено, что именно изменения атмосферной циркуляции обусловливают усиление ряда геофизических предвестников: гео-акустических шумов, эмиссии радона, изменения уровня подземных вод, деформации и наклонов земной коры [Боков, Воробьев, 2012, 2014] . При рассмотрении воздействия атмосферных процессов на сезонную изменчивость числа сильных землетрясений для районов Кавказа, Курил, Японии, Турции и Греции в работах [Боков, Воробьев, 2007; Боков, 2010] показано, что возрастание числа сильных землетрясений происходит при увеличении общей повторяемости подвижных циклонов и антициклонов.

Ежегодно в атмосфере возникают около ста пятидесяти циклонов и шестидесяти антициклонов.

При антициклоне дополнительное давление на участок земной поверхности (избыточная нагрузка) достигает 5·108 кг/км2 [Боков, Лебедев, 2017]. Обратная картина наблюдается при циклоне. Это приводит к возникновению колебаний в земной коре (поверхностные сейсмические волны Лява [ sejsmicheskie-volny]). Если граница антициклон — циклон находится над разломом и проходит вдоль него, то различие в воздействиях по разные стороны разлома может спровоцировать землетрясение [Боков, 2004; Боков, Воробьев, 2014; Боков, Лебедев, 2017]. В результате исследований связи атмосферных процессов и сейсмичности был предложен сей-смосиноптический метод краткосрочного прогноза землетрясений с заблаговременностью 2–3 сут, который имеет оправдываемость около 75 % для всех землетрясений: слабых, умеренных и сильных [Боков, Воробьев, 2014; Боков, Лебедев, 2017]. Это подтверждает, что постоянно смещающиеся воздушные вихри [Боков, 2004] совместно с эндогенными процессами [Гохберг и др., 1983] вызывают изменения напряженно-деформационного состояния земной коры и образование колебаний в ней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Увеличение числа сильных землетрясений на планете происходит на фазе спада солнечной активности, когда имеет место усиление потоков заряженных частиц из высокоширотных корональных дыр, а также в минимуме солнечной активности, когда интенсивность галактических космических лучей достигает максимальных значений.

Показано, что число сильных землетрясений увеличивается после форбуш-понижений с запаздыванием во времени от ~1 до ~6 сут в зависимости от амплитуды форбуш-понижения, а после GLE-событий число сильных землетрясений увеличивается на ~8-й день.

Наблюдается полугодовая вариация числа сильных землетрясений, которая как бы следует за полугодовой вариацией космических лучей с задержкой ~1–2 мес.

Делается предположение, что связь солнечной активности с сейсмичностью Земли осуществляется опосредованно, через модуляцию галактических космических лучей и атмосферные процессы, которые провоцируют появление землетрясений в регионах, где ситуация уже была подготовлена тектонической деятельностью.

В работе использованы экспериментальные данные УНУ-85 «Российская национальная сеть станций космических лучей».

Работа выполнена при поддержке проекта ФНИ № 0331-2019-0013 «Проявление процессов глубинной геодинамики в геосферах Земли по результатам мониторинга геомагнитного поля, ионосферы и космических лучей».

Список литературы Солнечная активность и сейсмичность Земли

- Белов А.В., Гущина Р.Т., Балабин Ю.В. Годовая вариация и гелиоширотная зависимость плотности космических лучей // Известия РАН. Серия физическая. 2015. Т. 79, № 5. С. 672–675. DOI: 10.7868/S0367676515050178.

- Боков В.Н. Изменчивость атмосферной циркуляции — инициатор сильных землетрясений // Уральский геофизический вестник. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. № 6. С. 5–11.

- Боков В.Н. О связи атмосферной циркуляции и сейсмичности в диапазоне сезонной изменчивости // Ученые записки РГГМУ. 2010. № 14. С. 89–100.

- Боков В.Н., Воробьев В.Н. О связи сильных землетрясений с атмосферной циркуляцией в сезонном и межгодовом диапазонах изменчивости // Сборник трудов конференции «Юбилейные чтения памяти А.Л. Чижевского, посвященные 110-летию ученого». СПб.: Изд-во Политех. университета, 2007. С. 51–56.

- Боков В.Н., Воробьев В.Н. Воздействие атмосферной циркуляции на наклоны земной поверхности // Ученые записки РГГМУ. 2012. № 26. С. 173–184.

- Боков В.Н., Воробьев В.Н. Изменчивость геоакустической эмиссии и изменения атмосферной циркуляции // Ученые записки РГГМУ. 2013. № 31. С.173–184.

- Боков В.Н., Воробьев В.Н. Мониторинг геофизических предвестников и прогноз землетрясений // Ученые записки РГГМУ. 2014. № 36. С. 128–138.

- Боков В.Н., Воробьев В.Н. Вариации поверхностной температуры земной коры под влиянием изменчивости атмосферного давления // Ученые записки РГГМУ. 2016. № 43. С. 106–115.

- Боков В.Н., Лебедев С.В. Экзогенные процессы и сейсмичность // Триггерные эффекты в геосистемах. Материалы IV Всероссийской конференции с международным участием (Москва, 6—9 июня 2017 г.) / Под ред. В.В. Адушкина, Г.Г. Кочаряна. М.: ГЕОС, 2017. С. 379–386.

- Боков В.Н., Гутшабаш Е.Ш., Потиха Л.З. Атмосферные процессы как триггерный эффект возникновения землетрясений // Ученые записки РГГМУ. 2011. № 18. С. 173–184.

- Веретененко С.В., Пудовкин М.И. Эффекты форбуш-понижений космических лучей в вариациях общей облачности // Геомагнетизм и аэрономия. 1994. Т. 34, № 4. С. 38–44.

- Голицын Б.Б. Лекции по сейсмометрии. СПб.: Типогр. императорской АН, 1912. 486 с.

- Гохберг М.Б., Гуфельд И.Л., Добровольский И.Н., Нерсенов И.Л. Процессы подготовки, признаки и предвестники коровых землетрясений // Известия АН СССР. Физика Земли. 1983. № 2. С. 59–67.

- Гутенберг Б. Основы сейсмологии. М.; Л.: ОНТИ, 1935. 146 с.

- Дорман Л.И., Лузов А.А., Мамрукова В.П. Годовые вариации космических лучей и изменения интенсивности космической радиации в функции гелиошироты Земли // Доклады АН СССР. 1967. Т. 172, № 4. С. 833–836.

- Кропоткин П.Н., Люстих А.Е. Сезонная периодичность землетрясений и принцип Ньютона—Маха // Доклады АН СССР. 1974. Т. 217, № 5. С. 1061–1064.

- Крымский Г.Ф. Космические лучи и земная атмосфера: факты и гипотезы // Солнечно-земная физика. 2006. Вып. 9. С. 44–46.

- Крымский Г.Ф., Кривошапкин П.А., Мамрукова В.П., Скрипин Г.В. Эффекты взаимодействия гелиомагнито-сферы с галактическим полем в космических лучах // Геомагнетизм и аэрономия. 1981. Т. 21, № 5. С. 923–928.

- Крымский Г.Ф., Кривошапкин П.А., Мамрукова В.П., Герасимова С.К. Гелиосферная модуляция интенсивности космических лучей высоких энергий. II Деформация нейтрального слоя // ЖЭТФ. 2007. Т. 131, вып. 2. С. 222–227.

- Крымский Г.Ф., Кривошапкин П.А., Мамрукова В.П., Герасимова С.К. Северно-южная асимметрия гелиосферы по наблюдениям космических лучей // Письма в Астрономический журнал. 2009. Т. 35, № 5. С. 372–376.

- Крымский Г.Ф., Кривошапкин П.А., Герасимова С.К., Гололобов П.Ю. Анизотропия и плотность космических лучей в окрестности нейтральной поверхности межпланетного магнитного поля // Письма в Астрономический журнал. 2012. Т. 38, № 9. С. 677–680.

- Кудрявцев И.В., Юнгер Х. К вопросу о связи аномалий облачного покрова Земли на различных высотах и вариаций интенсивности космических лучей // Солнечно-земная физика. 2008. Вып. 12, т. 2. С. 301–304.

- Кудрявцев И.В., Юнгер X. Вариации прозрачности атмосферы под действием галактических космических лучей как возможная причина их влияния на формирование облачности // Геомагнетизм и аэрономия. 2011. Т. 51, № 5. С. 668–676.

- Лушников А.А., Загайнов В.А., Любовцева Ю.С., Гвишиани А.Д. Образование наноаэрозолей в тропосфере под действием космического излучения // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2014. Т. 50, № 2. С. 175–184. DOI: 10.7868/S0002351514020072.

- Руссо П. Землетрясения. М.: Прогресс, 1966. 247 с.

- Соболев Г.А., Шестопалов И.П., Харин Е.П. Геоэффективные солнечные вспышки и сейсмическая активность Земли // Физика Земли. 1998. № 7. С. 85–90.

- Сытинский А.Д. Связь сейсмичности Земли с солнечной активностью и атмосферными процессами. Л.: Гид-рометеоиздат, 1987. 100 с.

- Сытинский А.Д. О связи землетрясений с солнечной активностью // Известия АН СССР. Физика Земли. 1989. № 2. С. 13–29.

- Сытинский А.Д., Оборин Д.А. Воздействие возмущений межпланетной среды на сейсмичность и атмосферу Земли // Геомагнетизм и аэрономия. 1997. Т. 37. С. 138–141.

- Хргиан А.Х. Физика атмосферы. М.: Издательство МГУ, 1986. 328 с.

- Чукин В.В. Корреляционные данные о связи между потоком космических лучей и глобальным количеством облаков // Фундаментальные исследования. 2007. № 7. С. 78–79.

- Янчуковский В.Л. Многоканальный наблюдательный комплекс космических лучей // Солнечно-земная физика. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. Вып. 16. С. 107–109.

- Янчуковский В.Л., Янчуковский А.Л., Красавин В.В. и др. Нейтронный монитор множественности // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. Наука, 1971. Вып. 20. С. 396–404.

- Ярошевич М.И. Некоторые общие закономерности циклонической и сейсмической активности // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. 2019. Т. 55, № 3. С. 62–66. DOI: 10.31857/S0002-351555362-66.

- Dorman L. Cosmic Rays in the Earth’s Atmosphere and Underground. Dordrecht: Springer Netherlands, 2004. 862 p. DOI: 10.1007/978-1-4020-2113-8.

- Duplissy J., Enghoff M.B., Aplin K.L., et al. Results from the CERN pilot CLOUD experiment // Atmos Chem. Phys. 2010. Vol. 10, no. 4. P. 1635–1647. DOI: 10.5194/acp-10-1635-2010.

- Enghoff M.B., Pedersen J.O.P., Uggerhøj U.I., et al. Aero-sol nucleation induced by a high energy particle beam // Ge-ophys. Res. Lett. 2011. Vol. 38, no. 9, L09805. DOI: 10.1029. 2011GL047036.

- Ermakov V.I., Stozhkov Y.I. Thunderstorm Cloud Physics. Preprint N 2. Moscow: Lebedev Physical Institute, 2004. 36 p.

- Gutenberg B., Richter C.F. Seismicity of the Earth and Associated Phenomena. Princeton: Princetion Univ. Press, 1954. 310 p.

- Hahn C.J., Rossow W.B., Warren S.G. ISCCP cloud proper-ties associated with standard cloud types identified in individual surface observations // J. Climate. 2001. Vol. 14. P. 11–28. DOI: 10.1175/1520-0442(2001)014-0011:ICPAWS-2.0.CO;2.

- Harrison R.G. The global atmospheric electrical circuit and climate // Sur. Geophys. 2004. Vol. 25. P. 441–484. DOI: 10.1007/s10712-004-5439-8.

- Harrison R.G., Tammet H. Ions in the terrestrial atmos-phere and other solar system atmospheres // Space Sci. Rev. 2008. Vol. 137. P. 107–118. DOI: 10.1007/s11214-008-9356-x.

- Hatton C.J., Carmichael H. Experimental invectigation of the NM-64 Neutron monitor. // Canad. J. Phys. 1964. Vol. 42. P. 2443–2472.

- Kniveton D.R. Precipitation, cloud cover and Forbush de-creases in galactic cosmic rays // J. Atmos. Solar Terr. Phys. 2004. Vol. 66, iss. 13-14. P. 1135–1142. DOI: 10.1016/j.jastp. 2004.05.010.

- Lee S.H., Reeves J.M., Wilson J.C., et al. Particle for-mation by ion nucleation in the upper troposphere and low-er stratosphere // Science. 2003. Vol. 301. P. 1886–1889. DOI: 10.1126/science.1087236.

- Marsh N.D., Svensmark H. Low clouds properties influ-enced by cosmic rays // Phys. Rev. Lett. 2000. Vol. 85. P. 5004–5007. DOI: 10.1103/PhysRevLett.85.5004.

- Mironova I.A., Desorgher L., Usoskin I.G., et al. Varia-tions of aerosol optical properties during the extreme solar event in January 2005 // Geophys. Res. Lett. 2008. Vol. 35, L8610. DOI: 10.1029/2008GL035120.

- Pallé E., Butler C.J., O’Brien K. The possible connection between ionization in the atmosphere by cosmic rays and low level clouds // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2004. Vol. 66. P. 1779–1790. DOI: 10.1016/j.jastp.2004.07.041.

- Pudovkin M.I., Veretenenko S.V. Cloudiness decreases associated with Forbush-decreases of galactic cosmic rays // J. Atmos. Terr. Phys. 1995. Vol. 57, no. 11. P. 1349–1355. DOI: 10.1016/0021-9169(94)00109-2.

- Roldugin V.C., Tinsley B.A. Atmospheric transparency changes associated with solar wind-induced atmospheric electrici-ty variations // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2004. Vol. 66, iss. 13-14. P. 1143–1149. DOI: 10.1016/j.jastp.2004.05.006.

- Svensmark H. Influence of cosmic rays on Earth’s cli-mate // Phys. Rev. Lett. 1998. Vol. 81, no. 22. P. 5027–5030. DOI: 10.1103/PhysRevLett.81.5027.

- Svensmark H. Cosmic rays and Earth’s climate // Space Sci. Rev. 2000. Vol. 93. P. 175–185. DOI: 10.1023/A:10265 92411634.

- Tinsley B.A. Influence of solar wind on the global electric cir-cuit, and inferred effects on cloud microphysics, temperature, and dynamics in the troposphere // Space Sci. Rev. 2000. Vol. 94, no. 1-2. P. 231–258. DOI: 10.1023/A:1026775408875.

- Tinsley B.A. A working hypothesis for connections between electrically-induced changes in cloud microphysics and storm vorticity, with possible effects on circulation // Adv. Space Res. 2012. Vol. 50, iss. 6. P. 791–805. DOI: 10.1016/j.asr. 2012.04.008.

- Tinsley B.A., Zhou L. Initial results of a global circuit model with stratospheric and tropospheric aerosols // J. Geophys. Res. 2006. Vol. 111, D16205. DOI: 10.1029/2005JD006988.

- Tinsley B.A., Brown G.M., Scherrer P.H. Solar variability influences on weather and climate: Possible connections through cosmic ray fluxes and storm intensification // J. Geophys. Res. 1989. Vol. 94, no. D12. P. 14783–14792. DOI: 10.1029/JD094iD12p14783.

- Usoskin I.G., Kovaltsov G.A. Cosmic ray induced ioniza-tion in the atmosphere: Full modeling and practical applica-tions // J. Geophys. Res. 2006. Vol. 111, D21206. DOI: 10.1029/ 2006JD007150.

- Usoskin I.G., Gladysheva O.G., Kovaltsov G.A. Cosmic ray induced ionization in the atmosphere: Spatial and temporal changes // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2004. Vol. 66, no. 18. P. 1791–1796. DOI: 10.1016/j.jastp.2004.07.037.

- Usoskin I.G., Kovaltsov G.A., Mironova I.A. Cosmic ray induced ionization model CRAC: CRII: an extension to the upper atmosphere // J. Geophys. Res. 2010. Vol. 115. D10302. DOI: 10.1029/2009JD013142.

- Veretenenko S., Thejll P. Effects of energetic solar proton events on the cyclone development in the North Atlantic // J. Atmos. Solar Terr. Phys. 2004. Vol. 66, no. 5. P. 393–405. DOI: 10.1016/j.jastp.2003.11.005.

- Voiculescu M., Usoskin I.G., Mursula K. Different re-sponse of clouds to solar input // Geophys. Res. Lett. 2006. Vol. 33, L21802. DOI: 10.1029/2006GL027820.

- URL: http://cosm-rays.ipgg.sbras.ru (дата обращения 10 марта 2020 г.).

- URL: http://www.wdcb.ru/stp/solar/sunspots.ru.html (дата обращения 10 марта 2020 г.).

- URL: http://www.meteo-dv.ru/geospace/AverageMonthW (дата обращения 10 марта 2020 г.).

- URL: http://sidc.oma.be (дата обращения 10 марта 2020 г.).

- URL: http://193.232.24.200/nvbk/main.htm (дата обраще-ния 10 марта 2020 г.).

- URL: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes (дата об-ращения 10 марта 2020 г.).

- URL: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/sig-nificant.php (дата обращения 10 марта 2020 г.).

- URL: http://www.nmdb.eu/ (дата обращения 10 марта 2020 г.).

- URL: http://www.rus-stat.ru/index.php?vid=1&year=2001 &id=49&page=2 (дата обращения 10 марта 2020 г.).

- URL: http://cgm.iszf.irk.ru (дата обращения 10 марта 2020 г.).

- URL: http://www.puk.ac.za/fakulteite/natuur/nm_data/ data/nmd_e.html (дата обращения 10 марта 2020 г.).

- URL: http://cr0.izmiran.ru/mosc (дата обращения 10 марта 2020 г.).

- URL: http://cosmicrays.oulu.fi (дата обращения 10 марта 2020 г.).

- URL: http://www.mining-enc.ru/s/sejsmicheskie-volny (дата обращения 10 марта 2020 г.).