Соотношение особенностей личности с качеством успеваемости у детей-сирот

Автор: Кузнецова Мария Николаевна, Рычкова Лидия Сергеевна, Морозова Светлана Витальевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 6, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования соотношения качества успеваемости в учебной деятельности с индивидуально-психологическими характеристиками у детей-сирот. Установлено, что подросткам с низкой успеваемостью присущи более высокий уровень нейротизма, эмоциональная лабильность, тревожность, беспокойство и раздражительность (опросник Г. Айзенка). Также у данного контингента опрашиваемых определены неадекватно высокие степень притязаний и самооценка, некритичное отношение к собственным возможностям, личностная незрелость, неумение реально оценивать результаты своей деятельности, некритичность к собственным ошибкам (методика Дембо - Рубинштейн). Выявлены низкий уровень мотивации к успеху и отсутствие достаточных волевых качеств (методика Т. Элерса). Детям-сиротам с низкой успеваемостью свойственны акцентуированные черты характера: демонстративность, застревание, гипертимность и эмотивность (методика Г. Шмишека). Проведена сравнительная характеристика результатов групп учащихся со средней и низкой успеваемостью с помощью метода ранговой корреляции Спирмена, выявлены статистически значимые данные о взаимосвязях изученных параметров. Можно предположить, что подростки с низкой успеваемостью обладают большей склонностью к деструктивному поведению.

Низкая успеваемость, дети-сироты, акцентуации характера, самооценка, уровень притязаний, мотивация достижения

Короткий адрес: https://sciup.org/149133359

IDR: 149133359 | УДК: 159.922.73:376.64 | DOI: 10.24158/spp.2019.6.10

Текст научной статьи Соотношение особенностей личности с качеством успеваемости у детей-сирот

В настоящее время в России достаточно большое внимание уделяется проблеме сиротства. В связи с этим следует отметить, что за последние 2 года проводимая в стране социальноэкономическая политика способствовала снижению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Например, согласно официальной статистике, в январе 2013 г. в России насчитывалось около 643 тыс. таких детей, а уже в начале января 2014 г. их число значительно уменьшилось и составило 106 тыс. человек. На 1 сентября 2018 г. в банке данных о детях-сиротах числятся 47,8 тыс. ребят. Однако численность этого контингента детей и подростков остается довольно высокой [1].

Социальные сироты - это дети, имеющие родителей, но в силу каких-либо обстоятельств оставшиеся без их попечения. Наибольшую по численности категорию детей-сирот составляют дети, родители которых в результате асоциального поведения лишены родительских прав [2]. У данной категории детей сиротство выступает основополагающим фактором, ведущим к нарушению эмоциональных связей во взаимоотношениях с окружающими, гипертрофированности отдельных индивидуально-психологических особенностей и появлению акцентуаций характера, существенно отражающихся на успеваемости в учебной деятельности [3].

Проблему взаимосвязи индивидуальных черт и успеваемости у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в школах-интернатах, можно назвать малоизученной. Сниженная успеваемость ребенка в образовательном учреждении может зависеть напрямую от особенностей личности, например недостаточно сформированной мотивации, низких самооценки и уровня притязаний [4]. Значимые индивидуально-психологические характеристики детей-сирот выражаются в явлениях инфантилизма; наличии пассивной жизненной позиции; невозможности совершать целенаправленные действия; ощущении чувства одиночества; бедной и уплощенной эмоциональной сфере; искажении границ психологического пространства личности (зависимости от внешнего воздействия, принятии роли жертвы); склонности к психологическому слиянию (несамостоятельности в принятии решений, конформном поведении); несформированности временной перспективы (нереалистичности планов и целей) [5].

В зарубежной и отечественной психологии имеется большое число работ, посвященных исследованию психического и личностного развития подростков-сирот. Первые публикации, в которых отмечалось, что у воспитанников детских домов наблюдаются значительные трудности в становлении личности, появились в начале 50-х гг. ХХ в. Многие личностные проблемы подростков-сирот (негативизм, лень, иждивенчество, неуверенность в себе и др.) связаны с неразвитой мотивационной сферой. Низкий уровень самостоятельности детей, воспитывающихся вне семьи, а также ответственности за свои поступки напрямую связан с мотивацией достижения успеха [6].

Социальное сиротство оставляет неизгладимые психологические травмы, которые отражаются на всей последующей жизни ребенка. Воспитанникам школ-интернатов присущ комплекс таких проблем, как психологические, педагогические и социальные. Чем раньше ребенок оторвется от семьи, тем более выраженными будут все нарушения.

Как следствие психической депривации следует рассматривать отсутствие способности к обучению по программе общеобразовательной школы. Большинство таких детей имеют задержку психического развития и интеллектуальную недостаточность, а также сенсорное недоразвитие. Данные характеристики выступают ведущими факторами, приводящими к проблемам школьной дезадаптации детей-сирот и нарушению их мотивации к учебе [7].

Цель исследования - установить соотношение особенностей личности с качеством успеваемости в учебной деятельности детей-сирот. Гипотеза - у респондентов, имеющих низкий балл успеваемости в учебной деятельности, ожидаются сниженная мотивация, завышенный либо заниженный уровень притязаний и самооценки, а также более высокая степень нейротизма и акцентуированные черты характера.

Выборку исследования составили 40 подростков в возрасте от 11 до 16 лет, из них 9 девочек и 31 мальчик. Базой исследования послужило МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 13 города Челябинска».

Методами исследования выступали следующие. Аналитический метод: изучение и анализ научной специализированной литературы. Клинико-анамнестический: беседа с респондентом, анализ документации по успеваемости. Статистические методы: t-критерий Стьюдента; анализ корреляций с помощью программы Statistica 10 методом ранговой корреляции Спирмена. Использовали следующие методики: личностный опросник Г. Айзенка (EPI); методику Дембо - Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан); методику диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; опросник Г. Шмишека (детский вариант).

По результатам анализа школьной документации, характеризующей учебную успеваемость, учащиеся были поделены на две группы. В первую вошли подростки, успеваемость которых в большинстве случаев проявляется в оценке «хорошо» (20 чел.). Во вторую группу – респонденты, успеваемость которых преимущественно выражается в оценке «удовлетворительно» (20 чел.).

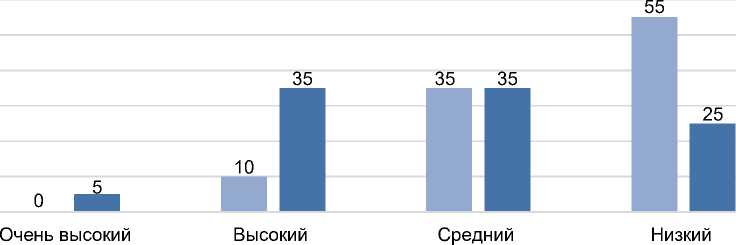

Далее с помощью личностного опросника EPI был определен уровень нейротизма у учащихся двух групп (рисунок 1). Результаты исследования показали, что у подростков с преимущественной оценкой «хорошо» по учебным дисциплинам наблюдается средний и низкий уровень нейротизма, а обучаемым с удовлетворительной оценкой свойствен высокий уровень.

■ Учащиеся на "хорошо" ■ Учащиеся на "удовлетворительно"

Рисунок 1 – Уровень нейротизма (в процентном соотношении)

Можно предположить, что подростки, получающие в основном оценки «хорошо», характеризуются эмоциональной устойчивостью, им свойственны сохранение организованного поведения, ситуативная целенаправленность в обычных и стрессовых ситуациях. Кроме того, эти учащиеся могут отличаться большей зрелостью, лучшими адаптационными способностями, отсутствием выраженной напряженности, у них проявляются такие качества, как склонность к лидерству и общительность.

Респондентам с удовлетворительными оценками, имеющим высокий уровень нейротизма, свойственны переменчивость настроения, высокая эмоциональная лабильность и недостаточно адекватная реакция на внешние события. Они отличаются импульсивностью, хаотичностью поведения, двигательной расторможенностью. Кроме того, у таких подростков отмечаются повышенный уровень тревожности, беспокойства и раздражительность.

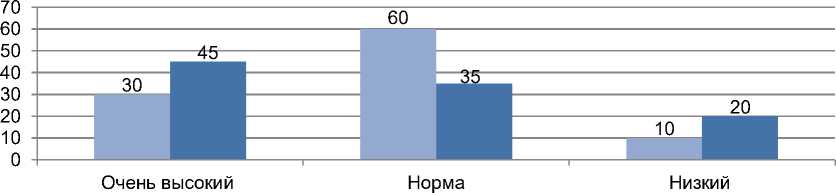

Далее с помощью методики Дембо – Рубинштейн был определен уровень притязаний и самооценки у школьников с разным качеством успеваемости (рисунки 2, 3). Результаты исследования свидетельствуют о том, что учащиеся с преимущественной оценкой учебных знаний «хорошо» имеют уровень притязаний, характеризующийся нормальными показателями и адекватной самооценкой. Этой категории респондентов свойственна уверенность в себе и своих действиях, они обладают настойчивостью в достижении целей, у них отмечается более высокая продуктивность в интересующей их сфере деятельности, их возможности соответствуют способностям.

■ Учащиеся на "хорошо"

■ Учащиеся на "удовлетворительно"

Рисунок 2 – Уровень притязаний (в процентном соотношении)

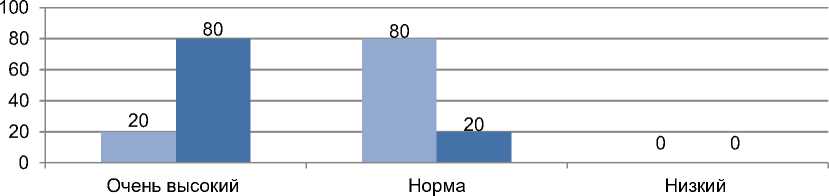

У школьников с низкой учебной успеваемостью наблюдаются неадекватный, чаще высокий, уровень притязаний и завышенная самооценка. Можно отметить, что этой группе подростков свойственны нереалистичное, некритичное отношение к собственным возможностям, неумение верно ставить перед собой цели. Важно, что полученные результаты могут свидетельствовать о личностной незрелости респондентов, неспособности правильно оценивать результаты своей деятельности и сравнивать себя с другими, нечувствительности и некритичности к собственным ошибкам и замечаниям окружающих. Следует обратить внимание на то, что для учащихся с удовлетворительными оценками в учебе характерно пренебрежительное отношение к другим людям – как к сверстникам, так и к учителям.

■ Учащиеся на "хорошо"

■ Учащиеся на "удовлетворительно"

Рисунок 3 – Уровень самооценки (в процентном соотношении)

Кроме того, у 30 % подростков отмечается значительное несоответствие высокого уровня самооценки низкому уровню притязаний. Это может свидетельствовать о том, что дети-сироты, высоко оценивая себя, не стремятся прилагать каких-либо реальных усилий для достижения настоящих целей, что приводит к их пассивной учебной и познавательной позиции, еще более усугубляя их депривационные характеристики и усиливая иждивенческий настрой.

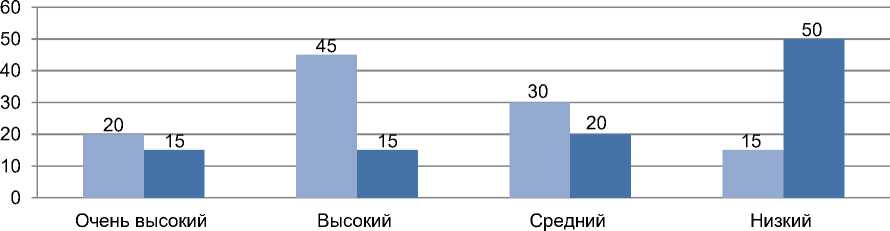

Далее с помощью методики диагностики личности Т. Элерса у школьников был определен уровень мотивации к успеху (рисунок 4). Анализ результатов показал, что детям-сиротам, учащимся на оценки «хорошо», свойствен высокий уровень подобной мотивации, а подросткам с низкой успеваемостью присущ низкий уровень.

■ Учащиеся на "хорошо"

■ Учащиеся на "удовлетворительно"

Рисунок 4 – Уровень мотивации к успеху (в процентном соотношении)

Учащиеся с высоким уровнем мотивации к успеху ставят перед собой цели, достижение которых однозначно расценивается ими как успех. Они стремятся во что бы то ни стало добиться успеха в своей деятельности, проявляют смелость и решительность, рассчитывают получить одобрение за действия, направленные на решение поставленных задач. Для них характерны мобилизация всех ресурсов и сосредоточенность внимания на достижении целей.

Рассматривая показатели учащихся с низкой мотивацией к успеху, важно отметить, что для них выраженная цель деятельности заключается не в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи. Подростка, изначально мотивированного на ее избегание, можно характеризовать как неуверенного в себе и возможности достичь цели, он боится критики, не испытывает удовольствия от работы, в которой возможны временные неудачи. Кроме того, отметим, что низкий уровень мотивации свидетельствует об отсутствии учебных, научных, профессиональных интересов и непонимании необходимости широкого образования. Это может быть обусловлено низким уровнем знаний, умственной деятельности, а также отсутствием соответствующих волевых качеств.

С помощью личностного опросника Г. Шмишека был определен доминирующий тип акцентуации личности у учащихся со средней и низкой успеваемостью (таблица 1). Анализ результатов показал, что у опрошенных с преимущественной оценкой «хорошо» преобладают экзальтированные черты личности, а у подростков с низкой успеваемостью – гипертимные.

Таблица 1 – Результаты среднеарифметических балльных значений типов акцентуаций характера учащихся со средней и низкой успеваемостью (по Г. Шмишеку)

|

Тип акцентуации личности |

Среднее значение |

|

|

Группа 1 (средняя успеваемость) |

Группа 2 (низкая успеваемость) |

|

|

Демонстративный |

13,30 * |

16,40 * |

|

Застревающий |

12,90 * |

15,50 * |

|

Педантичный |

11,80 * |

15,30 * |

|

Возбудимый |

12,25 * |

15,15 * |

|

Гипертимный |

16,45 * |

19,80 * |

|

Дистимный |

7,95 * |

9,75 * |

|

Тревожный |

8,10 |

10,50 |

|

Экзальтированный |

17,70 * |

15,00 * |

|

Эмотивный |

13,05 * |

15,60 * |

|

Циклотимный |

10,95 * |

14,20 * |

* Уровень достоверности р < 0,05 .

Дети-сироты с экзальтированным типом акцентуации имеют определенную зависимость от смены настроения, высокую эмоциональную восприимчивость, склонность к оживленному поведению, высокие пластичность и скорость протекания психических процессов, что позволяет им иметь хорошие показатели в учебной деятельности. Учащиеся с преобладающим гипертимным типом акцентуации активны, энергичны, но при этом беззаботны. Они отличаются разговорчивостью, склонностью к остроумным выходкам, но при этом неусидчивы и нетерпеливы, неспособны к длительной концентрации внимания. Отрицательным проявлением гипертимной личности у этих подростков выступает склонность создавать видимость продуктивной работы. Результатом совокупности указанных особенностей могут оказаться низкая успеваемость и отсутствие дисциплины.

Важно отметить, что у респондентов с низким баллом успеваемости в зоне возможной акцентуации оказались также застревающие, демонстративные, педантичные, возбудимые, экзальтированные и эмотивные черты личности. Это свидетельствует о том, что в определенных условиях и под влиянием разных факторов те характеристики, которые находятся в зоне возможных акцентуаций, могут стать устойчивыми акцентуациями личности.

Проанализировав результаты, полученные с помощью каждой методики, мы рассчитали средние значения, сформировали достоверные шкалы и составили таблицу сравнительных характеристик учащихся из групп со средней и низкой успеваемостью (таблица 2). В зону возможных акцентуаций входят те шкалы методики Г. Шмишека, среднее значение которых превышает или равно 15. Этот порог был введен для обозначения тех индивидуально-психологических черт, которые близки к акцентуированию.

Таблица 2 – Сравнительная характеристика результатов исследования в группах учащихся со средней и низкой успеваемостью

|

Методика |

Шкала |

Среднее значение |

p |

|

|

Группа 1 |

Группа 2 |

|||

|

Личностный опросник Г. Айзенка |

Нейротизм |

7,75 * |

12,00 * |

0,005 |

|

Методика Дембо – Рубинштейн |

Уровень притязаний |

80,85 |

75,20 |

0,343 |

|

Самооценка |

68,80 * |

78,95 * |

0,009 |

|

|

Методика Т. Элерса |

Мотивация к успеху |

16,80 * |

11,95 * |

0,005 |

|

Опросник Г. Шмишека |

Демонстративность |

13,30 * |

16,40 * |

0,021 |

|

Застревание |

12,90 * |

15,50 * |

0,009 |

|

|

Педантичность |

11,80 * |

15,30 * |

0,003 |

|

|

Возбудимость |

12,25 * |

15,15 * |

0,019 |

|

|

Гипертимность |

16,45 * |

19,80 * |

0,013 |

|

|

Дистимность |

7,95 * |

9,75 * |

0,046 |

|

|

Тревожность |

8,10 |

10,50 |

0,076 |

|

|

Экзальтированность |

17,70 * |

15,00 * |

0,034 |

|

|

Эмотивность |

13,05 * |

15,60 * |

0,019 |

|

|

Циклотимность |

10,95 * |

14,25 * |

0,013 |

|

* Уровень достоверности р < 0,05.

По результатам исследования можно отметить, что чем выраженнее экзальтированные черты, тем выше успеваемость; чем сильнее проявлены эгоцентризм и желание личности быть в центре внимания, тем выше уровень самооценки; чем ярче такие особенности, как активность, оптимизм, коммуникабельность и стремление к новому, присущие гипертимному типу акцентуации, тем выше уровень самооценки; чем выраженнее коммуникабельность, недостаточное ощущение дистанции в общении, эгоцентричность и потребность быть в центре внимания, тем заметнее становятся эгоцентризм и стремление любым способом добиться внимания к своей личности; чем выраженнее гипертимные индивидуально-психологические особенности, тем сильнее раскрывается специфика возбудимого типа акцентуаций характера.

|

Таблица 3 - Результаты исследования ус психологических особенностей детей-си |

:певаемости в зависимости от ин рот со средней успеваемостью [8] |

ивидуально- |

|||||

|

Параметр |

Экзальтированность |

Самооценка |

Демонстрати вность |

Возбудимость |

|||

|

Успеваемость |

0,48 |

||||||

|

Демонстративность |

0,56 |

||||||

|

Гипертимность |

0,52 |

0,83 |

0,58 |

||||

|

Экзальтированость |

0,50 |

||||||

|

Циклотимность |

0,69 |

||||||

|

Таблица 4 - Результаты и психологических характе |

сследования успеваемости в зависимости от индивидуально-ристик детей-сирот с низкой успеваемостью |

||||||

|

Параметр |

Успеваемость |

Уровень нейротизма |

Уровень притязаний |

||||

|

Уровень нейротизма |

–0,46 |

||||||

|

Самооценка |

–0,46 |

||||||

Таким образом, чем выше уровень нейротизма, тем ниже успеваемость в учебной деятельности и выраженнее проявления заниженной самооценки. При этом чем сильнее стремление достичь цели той степени сложности, на которую респондент считает себя способным, тем выше мотивация к достижению успеха.

После того как в группах учащихся со средней и низкой успеваемостью были выявлены и проанализированы связи индивидуально-психологических характеристик и успеваемости, мы решили определить взаимосвязи внутри общей группы респондентов для более полного анализа статически значимых корреляций. Результаты оценки приведены в таблице 5.

|

Таблица 5 - Результаты исследования успеваемости в зависимости от индивидуальнопсихологических особенностей учащихся |

|

|

Параметр |

Успеваемость |

|

Самооценка |

-0,31 * |

|

Мотивация к успеху |

0,39 * |

|

Застревающий тип |

-0,31 * |

|

Педантичный тип |

-0,35 * |

|

Гипертимный тип |

-0,33 * |

|

Дистимный тип |

-0,35 * |

|

Экзальтированный тип |

0,48 * |

|

Циклотимный тип |

–0,34 |

|

* Уровень достоверности р < 0,05. |

|

По итогам исследования можно отметить следующее: чем выше уровень самооценки, тем ниже успеваемость; чем выше уровень мотивации на успех, тем выше успеваемость; чем выше степень нейротизма, тем ниже успеваемость; чем более выражены черты застревающего типа, тем ниже успеваемость и ее динамика в учебной деятельности; чем выраженнее ги-пертимные черты, тем ниже уровень успеваемости; чем больше проявляются акцентуированные черты, тем менее успешными будут учеба и динамика успеваемости; также от степени выраженности экзальтированных черт зависит уровень успеваемости.

В результате выявлено, что для группы опрошенных со средней успеваемостью характерны сниженный уровень нейротизма, высокая мотивация к достижению успеха и адекватный уровень самооценки и притязаний. Им свойственны эмоциональная устойчивость, ситуативная целенаправленность, уверенность в себе и своих действиях, настойчивость в достижении целей, а также высокие пластичность и скорость протекания психических процессов, что позволяет им иметь хорошие показатели в учебной деятельности.

В группе респондентов с низкой успеваемостью преобладают такие индивидуально-психологические характеристики, как направленность мотивации на избегание неудач, высокий уровень нейротизма, завышенные самооценка и уровень притязаний. Им свойственны высокая эмоциональная лабильность, импульсивность, нечувствительность и некритичность к собственным ошибкам и замечаниям окружающих, а также они зачастую ставят перед собой недостижимые цели и не стремятся прилагать какие-либо реальные усилия для их достижения, что приводит к пассивной учебной и познавательной позиции и усугублению депривационных характеристик.

С помощью анализа корреляций выявлены статистически значимые взаимосвязи индивидуально-психологических особенностей и успеваемости. В группе опрошенных с низкой успеваемостью уровень нейротизма влияет на показатели учебной деятельности, в то время как у респондентов со средней успеваемостью значимой является связь экзальтированных черт характера, которые влияют на успешность учебной деятельности.

В общей группе установлено, что высокий уровень мотивации к достижению успеха позволяет респондентам успешно справляться с проблемами в учебной деятельности и тем самым улучшать показатели успеваемости. Также отмечается следующая тенденция: чем выше эмоциональная устойчивость и адекватнее самооценка, тем существеннее успехи в учебе.

Таким образом, гипотеза о том, что у детей-сирот, имеющих низкий балл успеваемости, ожидаются сниженная мотивация, завышенный либо заниженный уровень притязаний и самооценки, а также более высокий уровень нейротизма и акцентуированные черты характера, подтвердилась.

Ссылки и примечания:

-

1. Зиннатуллина Э.В. Федеральный и региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей [Электронный ресурс] // Novainfo.Ru. 2018. № 89, ч. 1. С. 223–225. URL: https://novainfo.ru/article/15620 (дата обращения: 20.06.2019).

-

2. Авдеева Н.Н. Развитие «образа Я» у воспитанников дома ребенка в первые три года жизни // Психологическая наука и образование. 2009. № 3. С. 13–23 ; Шахманова А.Ш. Особенности развития детей вне семьи (к постановке проблемы) // Начальное образование. 2011. № 1. С. 36–41 ; Shulga T.I., Savchenko D.D., Filinkova E.B. Psychological Characteristics of Adolescents Orphans with Different Experience of Living in a Family // International Journal of Environmental & Science Education. 2016. Vol. 11, no. 17. P. 10493–10504.

-

3. Бережная О.В. Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот как средство их социализации : дис. … канд. психол. наук. Ставрополь, 2005. 191 с. ; Исакова О.Е. Дети-сироты: формирование коммуникативной компетентности // Социальная педагогика. 2010. № 3. С. 64–71 ; Комарова И.А. К проблеме эмоционального развития подростков-сирот, оставшихся без попечения родителей // Вестник ТГУ. Сер.: Педагогика и психология. 2012. № 1. С. 228–239.

-

4. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Особенности развития личности детей, воспитывающихся в условиях материнской депривации // Психологическая наука и образование. 2009. № 3. С. 5–12.

-

5. Berman S.L., Weems C.F. Identity Distress in Adolescence / ed. by R.J.R. Levesque. Part 9. N. Y., 2012. P. 1357–1361.

-

6. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Указ. соч. ; Shulga T.I., Savchenko D.D., Filinkova E.B. Op. cit.

-

7. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Указ. соч. ; Шахманова А.Ш. Указ. соч.

-

8. Здесь и в таблице 4 уровень достоверности р < 0,05.

Список литературы Соотношение особенностей личности с качеством успеваемости у детей-сирот

- Зиннатуллина Э.В. Федеральный и региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей [Электронный ресурс] // Novainfo.Ru. 2018. № 89, ч. 1. С. 223-225. URL: https:// href='contents.asp?titleid=38018' title='NovaInfo.Ru'>Novainfo.Ru/article/15620 (дата обращения: 20.06.2019)

- Авдеева Н.Н. Развитие «образа Я» у воспитанников дома ребенка в первые три года жизни // Психологическая наука и образование. 2009. № 3. С. 13-23

- Шахманова А.Ш. Особенности развития детей вне семьи (к постановке проблемы) // Начальное образование. 2011. № 1. С. 36-41

- Shulga T.I., Savchenko D.D., Filinkova E.B. Psychological Characteristics of Adolescents Orphans with Different Experience of Living in a Family // International Journal of Environmental & Science Education. 2016. Vol. 11, no. 17. P. 10493-10504.

- Бережная О.В. Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот как средство их социализации: дис. … канд. психол. наук. Ставрополь, 2005. 191 с.

- Исакова О.Е. Дети-сироты: формирование коммуникативной компетентности // Социальная педагогика. 2010. № 3. С. 64-71

- Комарова И.А. К проблеме эмоционального развития подростков-сирот, оставшихся без попечения родителей // Вестник ТГУ. Сер.: Педагогика и психология. 2012. № 1. С. 228-239.

- Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Особенности развития личности детей, воспитывающихся в условиях материнской депривации // Психологическая наука и образование. 2009. № 3. С. 5-12

- Berman S.L., Weems C.F. Identity Distress in Adolescence / ed. by R.J.R. Levesque. Part 9. N. Y., 2012. P. 1357-1361