Соотношение степени воронкообразной деформации грудной клетки с тяжестью дисплазии соединительной ткани у детей

Автор: Горемыкин И.В., Погосян К.Л., Лукьяненко Е.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 3 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ влияния тяжести, наличия отдельных фенотипических признаков неспецифической дисплазии соединительной ткани (НДСТ) на выраженность и скорость прогрессирования воронкообразной деформации грудной клетки (ВДГК) у детей. Материал и методы. Обследовано 98 пациентов с ВДГК в возрасте от 4 до 18 лет. Степень ВДГК оценивалась по индексу Гижицкой (ИГ). Структура фенотипических признаков НДСТ определялась согласно М. J. Glesby (1989), степень тяжести НДСТ — по таблицам Л. Н. Фоминой (2000). Результаты. Установлено, что степень ВДГК у детей в значительной мере ассоциирована с тяжестью НДСТ. Заключение. Прогностически неблагоприятным фактором для быстрого прогрессирования ВДГК у детей является преобладание среди фенотипических признаков НДСТ костно-скелетных и суставных проявлений на фоне минимальных изменений со стороны кожи.

Взаимосвязь, воронкообразная деформация грудной клетки, неспецифическая дисплазия соединительной ткани

Короткий адрес: https://sciup.org/14917634

IDR: 14917634

Текст научной статьи Соотношение степени воронкообразной деформации грудной клетки с тяжестью дисплазии соединительной ткани у детей

Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 12, кв. 96.

Тел.: 89272272938.

гических состояний у детей, оказывать негативное влияние на течение заболеваний [9, 10]. Однако соотношения между тяжестью НДСТ, наличием его различных фенотипических признаков и выраженностью ВДГК в различном возрасте у детей изучены недостаточно. В то же время анализ сочетаемости различных фенотипических признаков НДСТ с тяжестью ВДГК может в определенной степени служить одним из критериев оценки скорости ее прогрессирования и использоваться для выбора оптимальных сроков оперативного вмешательства.

Методы. В исследование включены 98 детей в возрасте от 4 до 18 лет, находившихся на обследовании или лечении в клинике детских болезней Саратовского государственного медицинского университета в период с 2005 по 2011 г. с диагнозом «ВДГК». Критерием включения было информированное согласие родителей ребенка на участие в исследовании. С целью уточнения диагноза ВДГК проводилось комплексное клинико-рентгено-функциональное обследование: клинический осмотр, лабораторные методы исследования, торакометрия, фотографирование, инструментальные (ЭКГ, УЗИ сердца, рентгенография грудной клетки, исследование функции внешнего дыхания). Степень деформации грудной клетки оценивалась по индексу Гижицкой (ИГ). Структура фенотипических признаков НДСТ определялась согласно М. J. Glesby (1989), степень тяжести НДСТ — по таблицам Л. Н. Фоминой (2000).

Для статистической обработки результатов исследования использовали пакеты программ «Microsoft excel», Statistica 6.0 (Stat Soft Inc, США). Проверка нормальности распределения значений в выборке проводилась с помощью теста Колмогорова — Смирнова. Рассчитывали среднее арифметическое (М), среднюю ошибку среднего арифметического (m), среднеквадратичное отклонение (σ). Показатель достоверности различий (Р) определялся с использованием критериев Стьюдента (t). Различия оценивались как достоверные при вероятности 95% (Р<0,05) и выше.

Результаты. В большинстве случаев ВДГК может диагностироваться сразу после рождения ребенка по наличию характерного симптома западания ребер и грудины во время вдоха. По мере роста примерно у половины детей ВДГК прогрессирует и к 3-5 годам становится фиксированной. Деформация может появляться и в более старшем возрасте, обычно в момент ускоренного роста, что совпадает с пубертатным периодом. Причины, вследствие которых у одних детей наблюдается быстрое прогрессирование ВДГК, а у других оно отсутствует, остаются не совсем понятными и требуют детального анализа. В табл. 1

представлено распределение детей по степени ВДГК в различных возрастных группах.

Анализируя полученные данные, можно отметить, что с увеличением возраста частота встречаемости тяжелых форм ВДГК возрастает. В возрасте 4-7 лет I степень ВДГК обнаруживалась у 30,0% детей, II степень в 17,7% случаев и III степень регистрировалась у 6% больных. Увеличение возраста детей до 8-11 лет приводило к снижению встречаемости ВДГК I степени на 10% и увеличение частоты ВДГК II и III степени на 17,8 и 12,1% соответственно. В 16-18 лет число деформаций I степени было в два раза ниже, чем в 4-7 лет, а количество детей с деформацией II и III степени возрастало в 3-5 раз. Количество детей с ВДГК I степени, обратившихся за медицинской помощью в возрасте 16-18 лет, было выше в 2 раза, чем число детей в возрасте 8-15 лет. Результаты опроса детей показали, что данные различия обусловлены тем, что после полового созревания дети в большей мере акцентированы на своих внешних данных и хотят исправить недостатки своей внешности. Суммируя полученные данные, можно сделать заключение, что у трети детей I степень ВДГК может сохраняться на протяжении 18 лет, в то время как в 70% случаев наблюдается прогрессирование той или иной выраженности.

Обсуждение. В ходе выполнения работы была проанализирована взаимосвязь между степенью ВДГК и тяжестью НДСТ (табл. 2). Анализ полученных данных показывает, что выраженность ВДГК в значительной мере ассоциирована с тяжестью НДСТ. В возрасте 4-7 лет при I степени ВДГК суммарный показатель тяжести НДСТ составил 16,7±2,2 балла,

Таблица 1

Распределение детей по степени ВДГК в различных возрастных группах

|

Степень деформации по индексу Гижицкой |

Возраст обследованных |

|||||||

|

4-7 лет |

8-11 лет |

12-15 лет |

16-18 лет |

|||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

I степень (n=20) |

6 |

30,0 |

4 |

20,0 |

3 |

15,0 |

7 |

35,0 |

|

II степень (n=45) |

8 |

17,7 |

16 |

35,5 |

13 |

28,8 |

8 |

17,7 |

|

III степень (n=33) |

2 |

6,0 |

6 |

18,1 |

10 |

30,3 |

15 |

45,4 |

Таблица 2

Соотношение степени ВДГК с тяжестью синдрома НДСТ

Тяжесть НДСТ (баллов)

|

Группы обследованных |

Костно-скелетные проявления |

Суставные проявления |

Кожные проявления |

Суммарная оценка тяжести НДСТ |

Возраст 4-7 лет Степень ВДГК

|

I |

7,3±0,9 |

4,8±0,6 |

6,1±0,9 |

16,7±2,2 |

|

II |

12,6±1,3 |

11,7±0,9 |

4,6±0,8** |

28,7±1,2 |

|

III |

23,2±1,4 |

11,1±2,4** |

2,2±0,2** |

34,6±1,8 |

Возраст 8-11 лет Степень ВДГК

|

I |

7,1±0,6 |

3,4±0,8 |

2,8±0,7* |

13,4±2,1 |

|

II |

9,3±0,7 |

6,4±0,8* |

3,2±0,4 |

20,5±1,1* |

|

III |

16,1±1,7* |

9,8±1,0** |

1,8±0,4** |

26,9±1,6* |

Окончание табл. 2

|

Группы обследованных |

Тяжесть НДСТ (баллов) |

|||

|

Костно-скелетные проявления |

Суставные проявления |

Кожные проявления |

Суммарная оценка тяжести НДСТ |

|

|

Возраст 12-15 лет Степень ВДГК |

||||

|

I |

6,1±0,8 |

5,9±0,4 |

4,8±0,3 |

16,7±2,2 |

|

II |

8,6±0,9 |

7,4±1,0* |

3,2±0,6** |

18,7±1,6 |

|

III |

6,6±0,9* |

7,3±0,2* |

5,9±0,6* |

20,4±1,8* |

|

Возраст 16-18 лет Степень ВДГК |

||||

|

I |

6,1±0,9 |

3,8±0,4 |

2,7±0,6** |

12,4±0,9 |

|

II |

6,4±0,6* |

4,0±0,8* |

3,7±0,4** |

14,3±1,1* |

|

III |

7,3±0,6* |

5,8±0,4* |

6,1±0,8** |

18,7±1,2 |

Примечание: * — достоверность различий с группой детей в возрасте 4-7 лет (Р<0,05); ** — достоверность различий с костно-скелетными проявлениями НДСТ (Р<0,05).

II степени — 28,7±1,2, III степени — 34,6±1,8 (Р<0,05). Аналогичные различия наблюдались в других возрастных группах. В возрасте 8-11 лет I степень ВДГК регистрировалась на фоне тяжести НДСТ, равной 13,4±2,1 балла, II степень отмечалась при 20,5±1,1 балла тяжести и III степень при выраженности НДСТ, равной 26,9±1,6 балла.

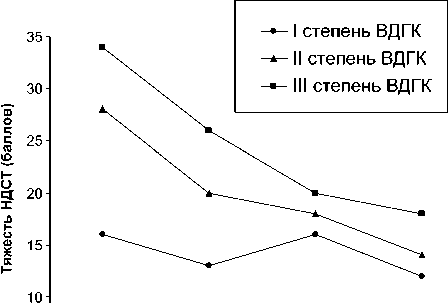

Важно отметить тот факт, что наличие тяжелых форм НДСТ приводило к выраженной ВДГК уже в раннем детском возрасте (рисунок). Как следует из рисунка, с увеличением возраста тяжесть НДСТ, на фоне которой регистрировалась ВДГК III степени, существенно снижалась. В возрасте 4-7 лет она составила 34,6±1,6 балла, 8-11 лет — 26,9±1,6, 12-15 лет — 20,4±1,8 и в 16-18 лет оказывалась равной 18,7±1,2. При наличии ВДГК II степени в 4-7 лет у детей также отмечались высокие значения тяжести НДСТ При II степени ВДГК в 4-7 лет тяжесть НДСТ была равной 28,7±1,2 балла, в 16-18 лет при аналогичной выраженности ВДГК не превышала 18,7±1,2 балла (Р<0,05). Таким образом, можно констатировать, что тяжелые формы НДСТ способствуют развитию выраженной ВДГК у детей в более раннем возрасте.

4-7 лет

8-11 лет 12-15лет 16-18лет возраст

Соотношение тяжести НДСТ со степенью ВДГК у детей в различных возрастных группах

Среди факторов, способствующих быстрому прогрессированию ВДГК у детей с НДСТ, следует выделить не только ее тяжесть, но и структуру соотношений между отдельными фенотипическими признаками. Согласно современной классификации, наиболее характерными внешними фенотипическими признаками соединительной дисплазии являются: костно-скелетные: астенический тип конституции, готическое нёбо, долихоцефалия, сколиоз, кифоз и т.д.; суставные аномалии: гипермобильность суставов, арахнодактилия, плоскостопие и т.д.; кожные проявления: тонкая просвечивающая и легко ранимая кожа, повышенная потливость, легкость образования кровоподтеков, кожные стрии и т.д.

Анализ данных, представленных в табл. 2, показывает, что у детей с ранними тяжелыми формами ВДГК среди фенотипических признаков НДСТ преобладали костно-скелетные и суставные аномалии развития. При III степени ВДГК у детей в возрасте 4-7 лет костно-скелетные проявления НДСТ оценивались в 23,2±1,4 балла, суставные аномалии — 11,1±2,4 балла, в то время как кожные проявления в общей структуре НДСТ занимали 2,2±0,2 балла. Аналогичные соотношения фенотипических признаков НДСТ отмечались при II степени ВДГК в младшей возрастной группе. Костно-скелетные проявления в общей суммарной тяжести НДСТ, равной 28,7±1,2 балла, занимали 12,6±1,3 балла, суставные аномалии 11,7±0,9 балла и кожные проявления оценивались в 4,6±0,8 балла. Важно отметить, что при III степени ВДГК в возрасте 16-18 лет соотношения между выраженностью различных фенотипических признаков НДСТ существенно менялись и вклад костно-скелетных, суставных и кожных проявлений НДСТ в суммарную оценку ее тяжести был практическим равным. В указанной возрастной группе костно-скелетные проявления занимали 38,8% от общей суммы оценки тяжести НДСТ, суставные аномалии — 27,7% и кожные — 33,4%. Как следует из табл. 2, при II степени ВДГК в возрасте 16-18 лет вклад костно-скелетных, суставных и кожных проявлений в общую оценку тяжести НДСТ был практически пропорциональным и составил 38,7, 29,4 и 31,9% соответственно.

Выводы:

Список литературы Соотношение степени воронкообразной деформации грудной клетки с тяжестью дисплазии соединительной ткани у детей

- Васильев ГС, Горицкая Т. А., Полюдов С. А. Дифференцированный подход к методу стабилизации грудины при хирургическом лечении воронкообразной деформации грудной клетки у детей//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 1991. №12. С. 39-42

- Виноградов А. В., Типикин А. Е. Модификация торакопластики по Nuss при воронкообразной деформации грудной клетки у детей//Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии: матер, конф. детских травматологов-ортопедов России. М., 2001. С. 230

- Губа А.Д., Шатохин В. Д. Оптимизация и стандартизация оперативного лечения воронкообразной деформации грудной клетки//Клиника, диагностика и лечение больных с врожденными аномалиями развития: матер, всерос. науч.-практ конф. Курган, 2007. С. 67-69

- Дисплазия соединительной ткани: матер, симпозиума/под ред. Г. И. Нечаевой. Омск: ОГМА, 2005. 250 с.

- Дюков А. А. Выбор метода хирургического лечения врожденной воронкообразной деформации грудной клетки у детей: автореф. дис... канд. мед. наук. Иркутск, 2007. 22 с.

- Королев П.А., Рудаков С. С, Колеров М.Ю. Радикальная торакопластика из малого доступа при воронкообразной деформации грудной клетки//Пироговская хирургическая неделя: матер. Всерос. форума. СПб., 2010. С. 508-509

- Некрасов Е.Г, Виноградова И. А., Казакова О. В. Лечение врожденных деформаций грудной клетки у детей//Проблемы современной детской хирургии: науч. тр. детских хирургов России. Челябинск, 1999. С. 59-60

- Дисплазия соединительной ткани: основные клинические синдромы, формулировка диагноза, лечение/Г. И. Нечаева, В.М. Яковлев, В. П. Конев [и др.]//Лечащий врач. 2008. № 2. С. 22-25

- Ishikawa Т., Sakuraba К. Biochemical markers of bone turnover: new aspect: Bone metabolism movement in various sports and physical activities//Clin. Calcium. 2009. Vol. 19, № 8. P. 1125-1131

- Saito M. Biochemical markers of bone turnover: new aspect: Bone collagen metabolism: new biological markers for estimation of bone quality//Clin. Calcium. 2009. Vol. 19, № 8. P. 1110-1117.