Сопла бронзового века с севера Западной Сибири

Автор: Кокшаров Сергей Федорович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Культура, социум и человек в эпоху палеометалла (Урал и Западная Сибирь)

Статья в выпуске: 3 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Предметом исследования являются керамические сопла, обнаруженные при изучении поселений бронзового века на севере Западной Сибири. Они связаны с керамикой полымьятского, сартыньинского, кульёганского и вары-хадыта (или йоркутинского?) типов. По мнению специалистов, появление этих изделий может указывать на использование теплотехнических сооружений и демонстрировать высокий уровень металлообработки. Северные материалы относятся к началу бронзового века по региональной периодизации (или досейминскому времени) и не связаны с миграциями сейминскотурбинских популяций. Становление местного металлопроизводства может быть объяснено диффузиями иного характера, например, распространением технологий и сырья (металла) среди родственного урало-сибирского населения. Налаженные широтно-меридиональные связи не только не прервались, но еще больше упрочились в бронзовом веке, когда у таежного населения Обь-Иртышья появился устойчивый спрос на металл и изделия из него. На значительные расстояния перемещалось не только сырье, но и передавались технологии его обработки. Однако обмен информацией в родственной среде, имевший место в эпоху бронзы, затронул не только сферу металлообработки (свидетельством тому может быть так называемая археологическая непрерывность, фиксируемая на археологическом материале). Северяне приобщились к технологии формовки посуды на жестких шаблонах в виде опрокинутых горшков и использовали типы каменных изделий, которые соответствовали определенным периодам эпохи палеометалла.

Западная сибирь, досейминское время, сартыньинская культура, полымьятские поселения, варпаульский тип керамики, керамика кульёганского типа, вары-хадыта, металлопроизводство, сопла, диффузия, технология

Короткий адрес: https://sciup.org/147219053

IDR: 147219053 | УДК: 902.64

Текст научной статьи Сопла бронзового века с севера Западной Сибири

Становление металлообрабатывающего производства на севере Западной Сибири является одной из дискуссионных проблем древней истории. Специалисты, разрабатывающие более четверти века миграционную модель, полагают, что навыки литейного дела и необходимое сырье (медь и бронзы) распространялись южносибирскими группами населения, оставившими сейминско-турбинские (далее – СТ) памятники Северной Евразии (см.: [Черных, Кузьминых, 1987; 1989. С. 269–277; Кузьминых, 2011. С. 240– 241] и др.). Согласно предложенной концепции, археологические памятники эпохи брон- зы севера Западной Сибири должны входить в лесную зону Азиатской части Евразийской металлургической провинции в начале третьего периода ее существования (ПБВ-3 или XV/XIV–XIII/XII вв. до н. э.), когда появились вещи самусьско-кижировского (далее – СК) облика [Черных и др., 1990].

Вместе с тем реконструируемые исторические процессы и предлагаемые датировки противоречат имеющимся археологическим данным. Материалы ранних полымьятских поселений р. Конда свидетельствуют, что население этого таежного микрорайона было знакомо с металлом уже в досейминское вре-

∗ Работа проведена в рамках Программы фунда-ментальных исследований, выполняемых совместно организациями СО, УрО и ДВО РАН, государственных академий наук России, национальных академий наук стран СНГ, отраслевых академий, и финансируемых из средств СО РАН и УрО РАН в 2012–2013 гг.

Кокшаров С. Ф. Сопла бронзового века с севера Западной Сибири // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. С. 78-87.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 3: Археология и этнография

мя [Кокшаров, 2012. С. 39]. Здесь отливали, например, заготовки-полуфабрикаты заданного облика и параметров, т. е. владели несложными технологическими схемами, широко распространенными в Циркумпонтийской металлургической провинции на ее поздней фазе [Рындина, Дегтярева, 2002. С. 136]. На возможное западное (или юго-западное?) направление связей западносибирского населения указывают не только найденные на северных памятниках архаичные односторонние литейные формы и состав металла, но и такая категория технологической керамики, как сопла. По мнению специалистов, они служили для подачи воздуха в теплотехнические сооружения и отражали достаточно высокий уровень металлопроизводства [Вальков, Кузьминых, 2000. С. 76]. Ввиду своего специфического (узко специализированного) назначения, связанного с металлургическим производством, сопла выбраны предметом предлагаемого исследования.

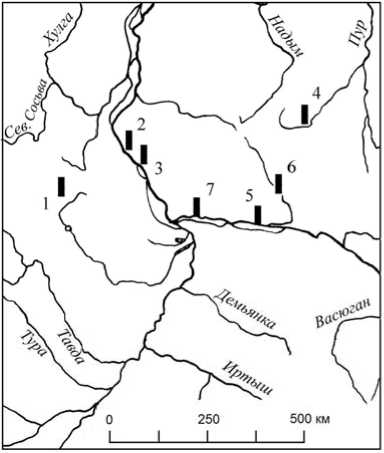

В настоящее время на севере Западной Сибири известны 7 пунктов, где найдены эти изделия: поселения Геологическое XVI, Низямы VII, Малоатлымское II городище расположены на севере Приуральской части Западной Сибири; Пякупур-3 – в центральной части Сибирских Увалов; Барсова Гора II/19, Нёх-Урий, Балинское-1 – в Сургутском Приобье (см. рисунок).

Места нахождения сопел бронзового века на севере Западной Сибири: 1 – поселение Геологическое XVI;

2 – поселение Низямы VII; 3 – Малоатлымское II городище; 4 – поселение Пякупур-3; 5 – поселение Барсова Гора II/19; 6 – комплекс поселений Нёх-Урий; 7 – поселение Балинское-1

Поселение Геологическое XVI расположено в Советском районе ХМАО-Югры (Тюменская область), на правом берегу р. Эсс (северный приток Конды), в южной части Северососьвинской возвышенности (см. рис., 1 ). Сопло, найденное на поселении, оформлено в виде конической трубки, расширенная часть которой ошлакована из-за воздействия высокой температуры [Кокшаров, 2006]. Ее длина составляет 144 мм, диаметр варьирует от 42 до 14, диаметр продольного отверстия около 12 мм (см. табл.). В глине отмечено большое количество песка. Внешняя поверхность декорирована отпечатками гребенчатого штампа. Они собраны в продольные пояски, чередующиеся с зигзагами. Изделие входит в ранний полымьятский комплекс, представленный посудой, керамическими рыболовными грузилами с раздвоенными концами и тремя медными предметами [Кокшаров, 2012. С. 36–37. Табл. 2].

Принадлежность ранних полымьятских комплексов Конды к началу бронзового века по региональной периодизации (или средней бронзе по евразийской шкале) подтверждается остатками металлопроизводст-ва досейминского времени с производственной площадки поселения Лева VIII, нахождением подвески из сплава Cu + Ag на поселении Геологическое III, стратиграфической позицией раннеполымьятских объектов в свите отложений эпохи палеометалла, присутствием специфических сосудов с ложнотекстильной орнаментацией, характерной для одиновско-крохалевских комплексов начала бронзового века на юге Западной Сибири, а также калиброванной 14C датой, полученной для раннего полымьятского жилища 3 поселения Геологическое XVI – 4080 ± 90 л. н. (Le-7104) [Там же. С. 34].

Поселение Низямы VII расположено на правом берегу Нижней Оби, в Октябрьском районе ХМАО-Югры (Тюменская область), в окрестностях деревни с эпонимным названием (см. рис., 2 ). Обломок сопла, найденный при изучении памятника, имеет длину более 78 мм, внешний диаметр 30 (?) и 17 мм, диаметр отверстия 5–13 мм. Сведения о составе формовочной массы отсутствуют. Внешняя поверхность украшена в технике отступающе-печатной гребенки, узоры представляют собой параллельные продольно-спиральные линии. Орнамент противоречит выводу В. М. Морозова о лозьвинской

По Е. А. Васильеву, сартыньинская культура существовала в XVIII–XIII вв. до н. э. Однако верхняя дата представляется существенно омоложенной, и принять ее невозможно. Неразработанность хронологии сартынь-инских древностей обусловлена отсутствием стратифицированных памятников, вещей-хрономаркеров и абсолютных дат. Отнесение к сартыньинской культуре СТ кельта из окрестностей Самарова, по меньшей мере, неубедительно, так как объяснено исключительно территориальной близостью самаровского местонахождения [Васильев, 2000б. С. 69].

Металл и литейные формы СТ облика встречены на таежном западносибирском могильнике Сатыга XVI вместе с керамикой варпаульского типа, являющейся в типологическом отношении более поздней, чем сартыньинская. Первая представлена слабо-профилированными горшками, украшенными преимущественно в печатно-гребенчатой технике с преобладанием в декоре монотонных линейных мотивов. По М. Ф. Косареву, она имеет хорошие соответствия в черноозерских комплексах АКИО [1993. С. 97– 98]. На культовом объекте Сайгатино VI варпаульская керамика обнаружена с литейными формами СК облика и матрицей для подвески в виде «человека в круге». Эти ажурные отливки признаны ярким атрибутом андроновских памятников юга Западной Сибири [Погодин и др., 2008. С. 202. Рис. 1, 2–3 ; 2, 1–2 ; 4, 4 ; 5, 3–4 ; Стефанов, 2004. С. 114. Рис. 1, 1–2 ]. На синхронность обоих таежных комплексов – Сатыги XVI и Сайга-тино VI, указывает не только однотипная керамическая посуда, но и костяные пластинки с отверстиями на широких плоскостях. Различия в облике форм для кельтов и содержании в металле Sn могут объясняться локальными особенностями памятников.

В определении возраста следует исходить из отличительного декора сартыньин-ской керамики, который насыщен узорами из геометрических фигур (лент, рассеченных ромбических и шестиугольных сеток или «сот»). По декоративно-морфологическим признакам она имеет хорошие соответствия в поздних полымьятских комплексах верхнего течения Конды. В свою очередь, досейминский (доандроновский) возраст полымьятских древностей устанав- ливается по случаю перекрывания полымь-ятского захоронения варпаульской могилой на Сатыге XVI. Литейные формы кельтов с поздних полымьятских поселений Волвонча I и Пашкин Бор I по-своему оригинальны и лишь отчасти схожи с самусьскими [Черных, Кузьминых, 1989. С. 145]. Предложение синхронизировать разновременные по-лымьятские и варпаульские памятники Конды с объяснением различий обоих типов керамики ее функциональным назначением (поселенческая и погребальная) [Стефанов, 2011. С. 54, 56] не подкреплено фактами и является скорее пожеланием.

Малоатлымское II городище расположено на правом берегу Нижней Оби, на северной окраине пос. Малый Атлым в Октябрьском районе ХМАО-Югры (Тюменская область) (см. рис., 3 ). Отсюда происходит почти целое керамическое сопло, связываемое исследователями с отложениями сар-тыньинской культуры [Васильев, 1989. С. 17; Морозов, 1995. С. 26]. Оно имеет форму конической трубки. Ее длина превышает 154 мм, внешний диаметр варьирует от 48 до 16 мм (?), диаметр отверстия 6–19 мм. Снаружи предмет украшен отпечатками гребенчатого штампа, образующими ромбическую сетку. На широком основании видна 9-лучевая розетка, ниже основания имеются два параллельных желобка. К сожалению, состав глиняного теста не известен.

Поселение Пякупур-3 расположено в Пуровском районе ЯНАО (Тюменская область), в центральной части Сибирских Увалов, на левом берегу р. Пякупур (см. рис., 4 ). Памятник почти на 90 % разрушен при обустройстве нефтяного месторождения. Раскопки позволили получить интересную коллекцию каменных предметов, керамики, среди которой выделяется сопло [Пошехонова, Скочина, 2012. С. 31]. Трубка имеет коническую форму, ее длина более 60 мм, максимальный и минимальный диаметры 31 и 14 мм, диаметр отверстия 6– 13 мм. В качестве примесей в глиняном тесте отмечены песок, шамот, охра и органика. Внешняя поверхность украшена параллельными резными линиями.

При датировке комплекса могут быть приняты во внимание облик бытовой керамической посуды и две 14С даты. Один из сосудов был изготовлен на перевернутом горшке-шаблоне, от которого на внутренних стенках новой емкости отпечатался негатив узора [Там же. С. 33]. Эта технология, получившая широкое распространение у гончаров синташтинской и петровской культур, может свидетельствовать о синхронности южных и северных памятников бронзового века. Пякупурская керамика имеет определенные соответствия по технике нанесения орнамента уголковыми штампами с арктическими комплексами Йоркутинской стоянки [Лашук, Хлобыстин, 1986. С. 44. Рис. 8] и поселения Вары-Хадыта II [Васильев, 2000а. С. 26. Рис. 2, 2–6; 5, 15; 6; Кудрич, 2011. Рис. 1, 1]. Исходя из «модели культурогене-за», Е. А. Васильев относит памятники типа вары-хадыта к периоду ранней бронзы, помещая их между йоркутинскими и поздне-сартыньинскими, т. е. в интервале между первой четвертью II тыс. до н. э. и XV–XIII вв. до н. э. [2000а. С. 29]. Полученные две радиоуглеродные даты – 3 635 ± 90 л. н. (СОАН-7437) и 3 765 ± 85 л. н. (СОАН-7438), позволяют отнести поселение Пяку-пур-3 к досейминскому времени или раннему бронзовому веку (XIX–XVII вв. до н. э.) [Пошехонова, Скочина, 2012. С. 41].

Поселение Барсова Гора II/19 расположено в Сургутском районе ХМАО-Югры (Тюменская область), на правом берегу обской протоки Утоплая (см. рис., 5 ). Предмет, отнесенный авторами раскопок к соплам, изготовлен из глины с примесью кальцинированной кости [Дубовцева, Юдина, 2010. С. 232]. Он сохранился фрагментарно: длина более 52 мм, максимальный диаметр – 28, диаметр отверстия – 13 мм. Орнамент отсутствует. По устному сообщению В. И. Стефанова, изделие отнесено к соплам ошибочно и в действительности является керамическим грузилом для рыболовной сети. Изделие связано с керамикой кульёганского типа. Для кульёганского слоя поселения получены абсолютные даты – 3 610 ± 190 л. н. (Ле-8591) и 3 590 ± 100 л. н. (Ле-8545) [Там же. С. 238].

Комплекс поселений Нёх-Урий расположен в Нижневартовском районе ХМАО-Югры (Тюменская область), в среднем течении р. Аган, правого притока Оби (см. рис., 6). Отсюда происходят обломки двух (?) керамических сопел. Статья о находках В. И. Стефановым и Е. Н. Даниловой сдана в печать, поэтому содержательная характеристика предметов пока не проводится. Известно, что они украшены отпечатками гребенчатых штампов и связаны с керамикой кульёганского типа, а также тиглем оригинальной формы – с оформленной рукоятью и выступами-ножками.

Поселение Балинское-1 расположено в Ханты-Мансийском районе ХМАО-Югры (Тюменская область), на р. Балинская, правом притоке Оби (см. рис., 7 ). Интересующий нас предмет керамический, снабжен продольным каналом (12 мм). Отнесен автором раскопок к керамическим рыболовным грузилам и связан с керамикой кульё-ганского типа [Баранов, 2006а. Рис. 116]. Предложенная версия не может рассматриваться в качестве единственной, так как известные кульёганские грузила имеют иную конструкцию. Это керамические палочки круглого или овального сечения с уплощенными (округлыми) концами [Борзунов и др., 2010. С. 201. Рис. 26, 8–37 ] либо изделия, крепившиеся к снасти с помощью небольших поперечных отверстий у торцов [Сергеев, Погодин, 2008. Рис. 14–15; 16, 1 ]. Длина балинского предмета свыше 87 мм, внешний и внутренний диаметр – 24 и 12 мм соответственно. Внешняя сторона украшена продольными поясками из отпечатков гребенчатого штампа. Для поселения получена абсолютная дата 3 920 ± 90 BP (Лу-5133) [Баранов, 2006б. С. 346].

Исходя из радиоуглеродных дат, специалисты относят кульёганские древности к концу III – началу II тыс. до н. э. При обращении же к традиционной хронологии речь идет о первой трети – первой половине II тыс. до н. э., т. е. периоде ранней бронзы по региональной шкале (средней бронзы по евразийской периодизации) [Борзунов и др., 2010. С. 217–218]. Однако часть кульёган-ских памятников могла доживать до начала сложения ЕАМП в азиатской зоне (ПБВ-1) [Борзунов и др. 2011. С. 68] и быть синхронна поздним полымьятским поселениям Конды. Об этом может свидетельствовать, в частности, сходство кульёганской и поздней полымьятской керамики. Кроме того, справедливо указывается на архаичность кульё-ганских комплексов в сравнении с варпа-ульскими [Чемякин, 2008. С. 48].

Рассмотренные материалы свидетельствуют, что керамические сопла на севере Западной Сибири появляются достаточно рано, предшествуя по времени памятникам с керамикой варпаульского типа (могильники Cатыга XVI и Товкуртлор-3, культовый комплекс Сайгатино VI, поселение Ленино I).

Напомним, что посуде варпаульского типа сопутствуют находки СТ, СК и андронов-ского облика, демонстрирующие достаточно совершенные технологии литья и типы металлических изделий. Наблюдения согласуются с выводом Д. Н. Валькова и С. В. Кузьминых, подметивших «неуклонное убывание числа сопел от эпохи раннего бронзового века к ПБВ» [2000. С. 76]. В 2000 г. они учли 13 сопел, найденных на 63 поселениях позднего бронзового века, и 7 – в богатых погребениях петровско-синташтинского круга. Еще 5 обнаружены на поселениях ранней и средней бронзы и 26 – в погребениях катакомбной культуры [Там же]. В Азиатской части России сопла встречаются реже. Одно связано с плавильной печью елунинского поселения Мышиный Лог I [Грушин, 2013. C. 34], два происходят с поселения одинов-ской культуры Старый Тартас-5 1.

Вместе с тем северные находки противоречат другому выводу специалистов, полагающих, «что выделившиеся социально и обособившиеся на укромных поселениях горно-металлургические кланы рьяно поддерживали свою эзотеричность. Ими накладывались строгие ограничения не только на места проживания мастеров «огненного ремесла», но и на распространение некоторых высоких технологий и соответствующего инвентаря. Таким образом, сопла вообще не выходили за пределы «металлургических центров». Несокрушимое табу на их применение, подкрепленное вполне прагматическим соображением воспрепятствовать похищению сопел грабителями могил, могло распространяться на мир мертвых [Там же]. Можно согласиться с замечанием, что в становлении литейного дела на севере Евразии еще очень много неясного [Черных, 2013. С. 399], но было бы неверно связывать все новшества в этой сфере деятельности переселениями древних металлургов-литейщиков.

Принимая во внимание наличие остатков досейминского металлопроизводства на севере Приуральской части Западной Сибири и, в частности, находки керамических сопел, мы вправе допускать диффузные явления иного характера. Они были сопряжены не столько с физическими миграциями (хотя было бы неверно отрицать их полностью), сколько обменом технологиями между различными группами урало-сибирского населения. Наличие традиционных контактов в рассматриваемом регионе может отражать, например, восточноуральская историко-культурная область периода энеолита.

Налаженные широтно-меридиональные связи не только не прервались, но еще больше упрочились в бронзовом веке, когда у таежного населения Обь-Иртышья появился устойчивый спрос на металл и изделия из него. На значительные расстояния перемещалось не только сырье, но и передавались технологии его обработки. Однако обмен информацией в родственной среде, имевший место в эпоху бронзы 2, затронул не только сферу металлообработки. Северяне приобщились к технологии формовки посуды на жестких шаблонах в виде опрокинутых горшков, использовали типы каменных изделий, которые соответствовали определенным периодам эпохи палеометалла.

Список литературы Сопла бронзового века с севера Западной Сибири

- Баранов М. Ю. Отчет о НИР: Археологические раскопки памятников археологии поселения Балинское-1 и городища Балинское-2 в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа -Югра Тюменской области в 2005 году: В 2 кн. Нефтеюганск, 2006а. Кн. 2. 193 с. (Личный архив М. Ю. Баранова).

- Баранов М. Ю. Комплекс археологических памятников бронзового века на р. Балинская в Среднем Приобье и его культурно-хозяйственная интерпретация (по материалам археологических исследований поселений Балинское-1, 3, 8, 10)//Современные проблемы археологии России. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006б. С. 343-346.

- Борзунов В. А., Бельтикова Г. В., Коссинская Л. Л., Дубовцева Е. Н., Юдина Е. А. Раскопки поселения Барсова Гора II/22 в окрестностях Сургута (итоги работ 2007-2008 гг.)//Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Издво ТГУ, 2010. Вып. 8. С. 184-220.

- Борзунов В. А., Стефанов В. И., Глушков И. Г. Быстрый Кульёган-38 -укрепленное жилище эпохи бронзы в Сургутском Приобье//Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 2 (46). С. 55-69.

- Васильев Е. А. Поселение Вары-Хадыта II и проблемы первобытной археологии Ямала//Научный вестник. Вып. 3: Археология и этнология. Материалы научно-исследовательской конференции по итогам полевых исследований 1999 г. Салехард: Изд-во «Красный Север», 2000a. С. 24-31.

- Васильев Е. А. Сартыньинская культура//Югория. Энциклопедия ХМАО. Ханты-Мансийск: АО «Неография», 2000б. Т. 3. Р-Я. С. 69-70.

- Васильев Е. А. Энеолит и ранний бронзовый век средне-и северотаежного Приобья: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1989. 21 с.

- Вальков Д. Н., Кузьминых С. В. Сопла евразийской металлургической провинции (к проблеме одной археологической загадки)//Проблемы изучения энеолита и бронзового века Южного Урала. Орск, 2000. С. 73-77.

- Дубовцева Е. Н., Юдина Е. А. Раскопки объектов кульёганского типа селища Барсова Гора II/19//ХМАО в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2010. Вып. 8. С. 221-240.

- Грушин С. П. Культура жизнеобеспечения и производства населения степного и лесостепного Обь-Иртышья во второй половине III -первой четверти II тыс. до н. э.: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Барнаул, 2013. 53 с.

- Кокшаров С. Ф. Север Западной Сибири в эпоху раннего металла//Археологическое наследие Югры. Пленарный доклад II Северного археологического конгресса. 24-30 сентября 2006 г., Ханты-Мансийск. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: Чароид, 2006. С. 41-67.

- Кокшаров С. Ф. Первый металл Конды//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 4 (19). С. 27-42.

- Косарев М. Ф. Из древней истории Западной Сибири: общая историко-культурная концепция//Российский этнограф. М.: Изд-во ИНИОН РАН, 1993. Вып. 4. 283 с.

- Кудрич О. С. Север Западной Сибири: новые источники по энеолиту -раннему бронзовому веку низовий Оби//Тр. III (XIX) Всерос. археол. съезда. СПб.; М.; Великий Новгород, 2011. Т. 1. С. 233-234.

- Кузьминых С. В. Сейминско-турбинская проблема: новые материалы//КСИА. 2011. № 225. С. 240-263.

- Лашук Л. П., Хлобыстин Л. П. Север Западной Сибири в эпоху бронзы//КСИА. 1986. № 185. С. 43-50.

- Морозов В. М. Древние люди Нижней Оби//Очерки истории Коды. Екатеринбург: Изд-во «Волот», 1995. С. 5-27.

- Погодин Л. И., Полеводов А. В., Труфанов А. Я. Бронзовая антропоморфная пластика могильника Боровлянка XVII//Барсова гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2008. С. 195-205.

- Пошехонова О. Е., Скочина С. Н. Комплекс эпохи ранней бронзы многослойного поселения Пякупур-3 в северо-таежной зоне Западной Сибири//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 1 (16). С. 31-41.

- Рындина Н. В., Дегтярева А. Д. Энеолит и бронзовый век: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 2002. 226 с.

- Сергеев А. С., Погодин А. А. Культурно-хронологические комплексы поселения Коим-1//Барсова гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2008. С. 170-194.

- Стефанов В. И. Забытая находка из Черноозерского могильника//РА. 2004. № 4. С. 114-118.

- Стефанов В. И. Керамика//Сатыга XVI: Сейминско-турбинский могильник в таежной зоне Западной Сибири: Коллект. моногр. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2011. С. 51-56.

- Чемякин Ю. П. Барсова гора: Очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. Сургут; Омск: ОАО «Омский дом печати», 2008. 224 с.

- Черных Е. Н. Феномен Западно-Азиатской (Евразийской) металлургической провинции//Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии: К 70-летию акад. А. П. Деревянко. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. С. 386-400.

- Черных Е. Н., Агапов С. А., Кузьминых С. В. Азиатская зона Евразийской металлургической провинции//Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1990. С. 34-37.

- Черных Е. Н., Кузьминых С. В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). М.: Наука, 1989. 320 с.

- Черных Е. Н., Кузьминых С. В. Памятники сейминско-турбинского типа в Евразии//Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М.: Наука, 1987. С. 84-105.