Сопоставление изображений жилищ Боярских писаниц с особенностями традиционных жилищ и образом жизни населения Хакасско-Минусинского края в XVIII-XX веках

Автор: Прищепа Евгений Валерьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 3 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности традиционных жилищ населения Хакасско-Минусинского края (территория Республики Хакасия и южные районы Красноярского края) в XVIII-XX вв. в сравнении с изображениями жилищ Боярских писаниц конца I тыс. до н. э. (Боградский район, Республика Хакасия). Автор пришел к выводу, что традиционные жилища хакасов XVIII-XX вв. в основных своих типах - стационарные и переносные, конструктивно и функционально похожи на дома, изображенные на писаницах. Эта позволяет уточнить особенности развития жилищ в регионе, свидетельствует о сходных условиях жизни и хозяйственной деятельности населения региона в разные эпохи. В целом, жилища писаниц и традиционные жилища XVIII-XX вв., существуя и развиваясь на территории Хакасско-Минусинского края, являвшегося единой историко-культурной областью, имеют универсальные черты.

Хакасско-минусинский край, боярские писаницы, хакасы, традиционные жилища

Короткий адрес: https://sciup.org/147219740

IDR: 147219740 | УДК: 39

Текст научной статьи Сопоставление изображений жилищ Боярских писаниц с особенностями традиционных жилищ и образом жизни населения Хакасско-Минусинского края в XVIII-XX веках

Тагарская культура территориально в основном была сконцентрирована и развивалась в центре Хакасско-Минусинской котловины. Удобство расположения, изолированность от внешнего мира горными хребтами Алтая и Саян, позволяли тагарцам веками сохранять самобытность локальных традиций [Грязнов, 1983. С. 10]. Известный памятник наскального искусства той эпохи – Боярские писаницы (горы Бояры – «Пойар таг» на левом берегу Енисея; Боградский район) (рис. 1–3), свидетельствует о складывании здесь в тагарскую эпоху общности материальной и духовной культуры населения. Временем их создания следует считать II в. до н. э. – первую половину I в. н. э. [Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2011. С. 96]. Боярские писаницы – уникальный исторический источник, изучение которого помогает найти ответы на многие проблемные вопросы, например, в области развития материальной культуры современных народов Хакасско-Минусинского края.

Поэтому проблема сравнительно-исторического анализа изображений жилищ Боярских писаниц и их сопоставление с жилищами населения ХМК XVIII–XX вв. определяет актуальность такого исследования. Его новизна заключается в том, что ранее сравнительный анализ жилищ, его компонентов и типологии, у народов ХМК в сравнении с жилищами тагарского населения не проводился.

Цель исследования – характеристика генезиса жилища и его конструктивных особенностей на основе сопоставления изображений с Боярских писаниц и традиционных жилищ XVIII–XX вв. Цель исследования

Прищепа Е. В. Сопоставление изображений жилищ Боярских писаниц с особенностями традиционных жилищ и образом жизни населения Хакасско-Минусинского края в XVIII–XX веках // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 3: Археология и этнография. С. 108–116.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 3: Археология и этнография

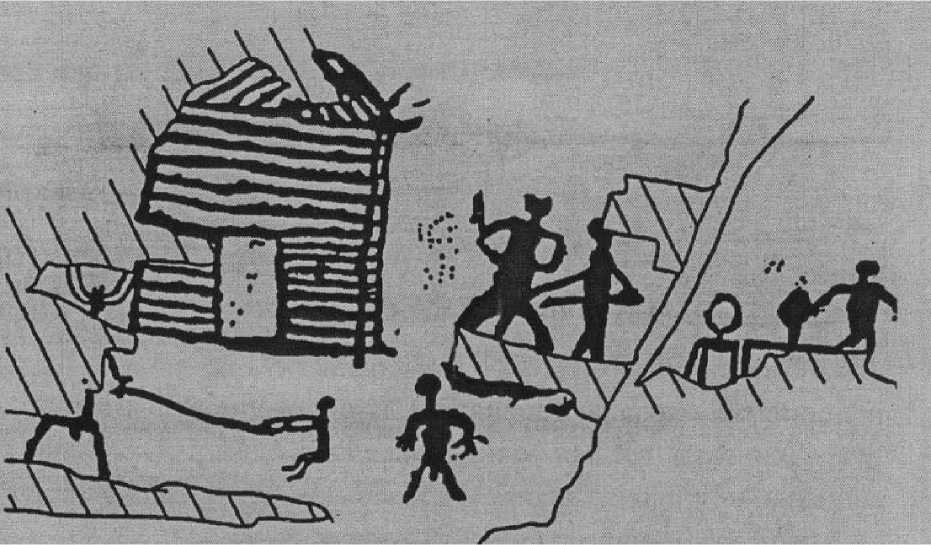

Рис. 1 (фото) . Юртообразное жилище (фото автора; без масштаба)

Рис. 2 (фото). Бревенчатое жилище с характерно выраженным срубным углом (по: [Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2005. С. 42]; без масштаба)

определяет задачи: провести анализ жилищ писаниц, их конструктивных особенностей и функциональных свойств, сравнить с традиционными жилищами XVIII–XX вв., выявить аналогии в архитектурных особенностях построек, показать их семантическое место в образе мира. В работе был исполь- зован сравнительно-исторический метод при системном подходе к анализу исторических и этнографических данных.

Данные писаницы обращали на себя внимание путешественников и ученых еще в XVIII в. [История Хакасии…, 2014. С. 179]. Их открытие в 1904 г. сделано археологом

А. В. Адриановым 1. Боярские писаницы – это культурный феномен, уникальный источник сведений о жилищах тагарской эпохи и несколько более позднего времени 2, с изображениями бревенчатых домов и жилищ юртообразной формы. Писаницы, составляющие единые композиции, при существующих разных научных концепциях их интерпретаций, вероятно, передают картины реальной жизни (но, возможно, показывают поселения загробного мира – в таком случае их следует рассматривать как мифологические поселения мертвых). Вопрос характера поселений на этих писаницах остается вне предметного поля наших исследований. Мы исходим из того (даже принимая концепцию «жилища на писаницах – дома мертвых»), что погребальные сооружения во многом имитируют жилища живых.

Известная исследовательница Боярских писаниц М. А. Дэвлет считает: «Только в результате опыта населения, жившего в бревенчатых домах, когда основные конструктивные приемы передавались преемственно от поколения к поколению в течение веков, строительная техника могла достичь столь высокого уровня развития, какой мы наблюдаем при возведении срубов погребальных камер больших тагарских курганов» [1976. С. 9]. Э. Б. Вадецкая, описывая гробницы тагарцев, предполагала, что их строили по типу жилых домов методом «в лапу» и «в обло» – это «сруб, наподобие избы, с дощатым полом и потолком» [2007. С. 70]. Сомнительно, чтобы такая сложная техника изготовления погребальных конструкций в виде «домов» у тагарцев не была востребована при реальном изготовлении жилищ. Вероятно, многие конструктивные особенности «домов» из гробниц, вплоть до внутреннего интерьера, были характерны и для реальных жилищ.

В связи с этим немаловажен вопрос типологии построек, изображенных на писаницах. Жилища, имеющие продольные линии на прямых стенах, М. П. Грязнов и С. И. Вайнштейн назвали бревенчатыми до- мами, считая их срубными деревянными постройками [Грязнов, 1933; Вайнштейн, 1976. С. 45]. Жилища с конусовидным остовом и куполообразным верхом, переходящим в дымоход, они определили как юртообразные жилища 3 [Вайнштейн, 1976. С. 45– 46; Грязнов, 1933]. Но М. П. Грязнов считал, что в одном поселке не могло находиться жилье оседлого и кочевого населения. С. И. Вайнштейн же, выражая сомнения в этом, полагал, что уже в древности на зимниках у кочевников могли быть как переносные, так и стационарные постройки [1976. С. 46].

Анализируя изображения жилищ писаниц, действительно можно заметить распространенность и сосуществование построек юртообразных (см. рис. 1) и срубных с прямыми стенами (см. рис. 2). Срубные жилища свидетельствуют о характеристике поселения как постоянного или могут являться вариантом жилищ зимнего типа. В работе «Большая боярская писаница» М. А. Дэвлет использует для таких изображений термин «бревенчатые избы» [1976].

Изучая явные характерные изображения деревянных домов писаниц, мы видим, что основной формой конструкции в строительстве являлся сруб, сложенный из горизонтально расположенных бревен. На изображениях это четко видимые горизонтальные бороздки. Постройки насчитывают восемь-десять венцов. Принимая во внимание изображения людей (их размеры) рядом с домами и исключая вариант гипертрофиро-ванности изображений, срубы незначительно превышали их рост. Так, у хакасов высота средней юрты «агас иб» доходила до 3,5 м при диаметре 6–8 м [Бутанаев, 1996. С. 56]. Хранящиеся в рукописном фонде ХакНИИЯЛИ чертежи жилищ и хозяйственных построек хакасов, собранные Ю. А. Шибаевой в середине XX в. в Хакасии 4, содержат зарисовки стационарных деревянных юрт высотой 2,5–3 м, что вполне сопоставимо по высоте с подобными жилищами тагарцев, изображенных на писаницах.

На некоторых из жилищ на писаницах хорошо заметна конструктивная форма крыш, известная в русском домостроении как

Рис. 3. Тип срубного жилища с изображением входа и очага (фото автора; без масштаба)

«самцовая». По своей конструкции она является продолжением сруба дома. Дома с такой крышей можно увидеть в ХКМ и в настоящее время. Технология ее изготовления такова: тес укладывают на горизонтальные бревна – слеги. Концы слег врубаются в поперечные бревна сруба («самцы»), образуя треугольный фронтон. Чтобы тесины не соскальзывали, их снизу поддерживает бревно-поток, опирающееся на «курицы», которые сейчас практически исчезли как конструктивный элемент крыши. Раньше у русских старожилов на него крепили желоб-«водотечник». Технологически такая крыша даже могла рубиться отдельно от дома, а потом собираться на срубе. Для ее изготовления требовалось больше материала, чем для простых крыш (ПМА, А. Г. Калачёв). Видимо, это явилось одной из причин большего распространения последних. Наличие самцовых крыш в жилищах тагарцев является свидетельством ее распространения уже в столь глубокой древности.

Характерные конструкции кровли с элементами в виде загибающихся кверху полос в месте стыка верхнего венца сруба и настила кровли – особенность жилищ писаниц. Причем эти элементы присущи юртообразным и деревянным жилищам. Такие бревна с оставленными корневищами (обычно это еловый крюк, поскольку корень ели обычно перпендикулярен стволу) в русском деревянном зодчестве носят название «курицы» (стропильный брус). Изучение полисемантического значения «куриц» на примере русского зодчества показало, что они выполняли и апотропеическую (оберегающую) функцию применительно к жилому помещению [Ершов, 2007]. Вероятно, подобную оберегающую функцию в системе мировоззрения тагарцев (между мирами своим и чужим) и несла эта яркая конструктивная деталь жилищ писаниц.

Конические кровли бревенчатых домов писаниц напоминают такие же конические корьевые покрытия хакасских стационарных многоугольных деревянных юрт («агас иб»), получивших распространение с середины XIX в. В сведениях о государстве Ха-гас (Хягас) из Истории династии Тан на- прямую говорится: люди зимой «живут в избах, покрытых древесною корою» [Бичурин, 1950. С. 353]. Следует дополнительно указать, что у хакасов деревянные юрты рубились из отесанных лиственных бревен (использовались ввиду их прочности и долговечности) «в обло» и «в лапу» («хыйган»), двери («iзiк») были одностворчатые, крыши «хыр» [Бутанаев, 1996. С. 56].

В технологическом отношении такая конструкция крыши заключалась в изготовлении решеток-балок, сложенных в виде пирамиды («хыйынды»), укорачивающихся к верху. Свод крыши покрывали берестой, а сверху лиственничной корой («хахпас»). Кора укреплялась лежащими поверх нее слегами «пазыт», которые сходились концами к вершине кровли. Посредине крыши оставляли дымовое отверстие [Там же]. Кора как кровельный и иной материал широко использовалась и в других традиционных жилищах и постройках хакасов.

По данным археологии региона известно, что при изготовлении различных деревянных конструкций тагарцы широко применяли лиственницу и использовали аналогичные строительные приемы [Дэвлет, 2016. С. 17; Марсадолов, 2016. С. 26].

Изучая изображения жилищ на писаницах, можно увидеть наличие входов в них, причем их размеры по отношению к постройкам незначительны. При внимательном рассмотрении 5 заметно нечто, расположенное над верхней частью входа в геометрической форме прямоугольника – как бы изображение свернутого войлока. Упоминание о юртах, которые «изнутри затворяются дверью из досок», а снаружи завешиваются войлоком, встречаются в работах, посвященных материальной культуре хакасов XIX в., например у А. А. Кузнецовой [1898. С. 119]. Такие юрты были характерны для зажиточных людей. У бедных вход в юрту завешивался откидным войлоком или берестой [Патачаков, 1982. С. 6, 11].

В границах очертания входа в жилища на писаницах просматривается расположенный внутри круг (см. рис. 3), который с полной уверенностью можно идентифицировать как очаг. Так, в наземном квадратном, срубном жилище на Шестаковском городище, рубленном «в лапу», имелось сразу два очага 6. Его изображение на писаницах говорит о высокой значимости данного объекта, возможно, и как культового центра жилища. Это может свидетельствовать о почитании тагарцами стихии огня, вероятно, связи огня с культом солнца в религиозных воззрениях [Дашковский, Культякова, 2007. C. 30]. В выделении тагарцами очага прослеживается аналогия с его значимостью в пространственном решении традиционного жилища хакасов, включавшего определенные сакральные символы. Таким был и очаг. В культуре жизнеобеспечения он выполнял особую роль, выступая средством для приготовления пищи, являлся основным источником тепла и освещения. Сосредоточение всех предметов в юрте вокруг очага символизировало и центр жилища, и устройство мира. Выражение «домашний очаг» у хакасов служило символом жилища в целом, а огонь считался самой сильной из стихий в мире и персонифицировался. Богиней огня была «От ине» (мать огня), которая считалась заступницей семьи [Бутанаев, 2014. С. 75].

Сложно точно ответить на вопрос о расположении по сторонам света входов в жилища на писаницах, но археологические данные различных эпох свидетельствуют об их преимущественной пространственной ориентации на северо-восток, включая и памятники тагарской культуры [История Хакасии…, 2014. C. 188; Археология…, 2003. С. 135]. Ориентация входа в жилище на восток у народов Евразии была характерна для хунну и тюрок [Вайнштейн, 1991. С. 36].

Исследователи тагарской культуры отмечали комплексный уклад хозяйства ее носителей. О соотношении скотоводства и земледелия, их роли в жизни тагарцев нет единого мнения. М. П. Грязнов, например, основным видом деятельности тагарцев считал скотоводство [1968. С. 195]. Его характер – отгонное (яйлажное) и придомное, определялся благоприятными природно-климатическими и географическими условиями ХМК. О важной роли скотоводства в хозяйстве тагарского населения может свидетельствовать тот факт, что треть всех изображений Большой Боярской писаницы составляют фигуры животных: быков, горных козлов, оленей. Н. Ф. Катанов, описывая особенности образа жизни и хозяйства хакасского населения ХМК, сообщал: «Минусинские татары около полугода (с сентября до конца года или половины апреля) живут в зимниках, где стоят их бревенчатые избы и прочные дворы для скота, а полгода (с марта или половины апреля до сентября) – на летниках, где кроме бревенчатых, берестяных или войлочных юрт да дворов из жердей или плетня, ничего нет» [1897. С. 5]. Эти этнографические свидетельства о полукочевом хозяйстве «зимник-летник» позволяют сложить представление и об образе жизни та-гарцев, характере использования ими различных типов жилищ.

Есть основания предполагать, что изображенные на писаницах жилища, принимая во внимание реалистичный характер поселка древности, типичны для позднетагарско-го времени. Изображения этих построек не просто ряд отвлеченных образов. Они отождествляют предмет и его свойства. Древний художник выразил на камне внешнюю сторону предмета, то, что для него было видимо и осязаемо, являлось выражением объективной действительности. Поэтому маловероятно, что у детально прописанных типов жилищ на писаницах не имелось реальных прообразов. Деревообработка у та-гарцев была широко развита, о чем свидетельствуют остатки многочисленных деревянных конструкций погребальных камер (деревянных срубов). Соответственно древние строители обладали набором профессиональных навыков и умений, которые позволяли им возводить также разные по характеру конструкций жилища и хозяйственные постройки. В целом, мы считаем писаницы реальными воплощениями образа жизни людей тагарской эпохи.

Изображения на писаницах во многих аспектах неясны, чтобы делать исчерпывающие, четкие и окончательные выводы о распространенности того или иного типа жилищ, уровне, характере и преобладающем образе жизни в познетагарскую эпоху. Причина этого – специфика самих писаниц как исторического источника. Даже опираясь на данные археологии о тагарской культуре, мы так или иначе используем предположения, достоверность которых может и не подтвердиться.

Сложно настаивать также на прямых параллелях между наскальными рисунками и данными этнографии, о чем писала М. А. Дэвлет [1976. С. 11]. Но, тем не менее, этнография населения ХМК, являясь продуктом генезиса развития образа жизни, определяемого природно-климатическими условиями, дает нам некоторые дополнительные возможности для понимания и воссоздания быта, технологий, хозяйства и мировоззрения населения прошлых эпох. Сопоставление жилищ писаниц и традиционных построек населения ХМК этнографического периода позволяет говорить об определенных параллелях ряда конструктивных особенностей срубных и юртообразных жилищ: их типологии, формы, размеров, функционального назначения, конструктивных элементов, материалов, вероятной технологии изготовления.

Список литературы Сопоставление изображений жилищ Боярских писаниц с особенностями традиционных жилищ и образом жизни населения Хакасско-Минусинского края в XVIII-XX веках

- Археология Хакасско-Минусинского края / А. И. Готлиб, В. С. Зубков, А. И. Поселянин, Ю. С. Худяков. Абакан, 2003. 224 с.

- Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитающих в Средней Азии в древние времена. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 381 с.

- Бутанаев В. Я. Традиционная культура и быт хакасов. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1996. 224 с.

- Бутанаев В. Я. Будни и праздники тюрков Хонгорая. Абакан: Журналист, 2014. 316 с.

- Вадецкая Э. Б. Имитации мертвых для продления их жизни // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе: Сб. ст. / Под ред. П. К. Дашковского. Барнаул: Азбука, 2007. Вып. 1. С. 66-80.

- Вайнштейн С. И. Проблемы истории жилища степных кочевников Евразии // СЭ. 1976. № 4. С. 42-62.

- Вайнштейн С. И. Мир кочевников Центра Азии. М.: Наука, 1991. 296 с.

- Грязнов М. П. Боярская писаница // Проблемы истории материальной культуры. 1933. № 7-8. С. 41-45.

- Грязнов М. П. Тагарская культура // История Сибири. Л.: Наука, 1968. Т. 1: Древняя Сибирь. С. 187-196.

- Грязнов М. П. Начальная фаза развития Минусинский округ Енисейской губернии. скифо-сибирских культур // Археология Южной Сибири. Кемерово, 1983. С. 3-18.

- Дашковский П. К., Культякова Д. В. Влияние иранского религиозного комплекса на мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в скифскую эпоху // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе: Сб. ст. / Под ред. П. К. Дашковского. Барнаул: Азбука, 2007. Вып. 1. С. 24-44.

- Дэвлет М. А. Большая боярская писаница. М.: Наука, 1976. 39 с.

- Дэвлет М. А. Большой Салбыкский курган - могила племенного вождя // Большой Салбыкский курган и археологические памятники в его окрестностях. Абакан, 2016. С. 16-20.

- Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А. Мифы в камне. Мир наскального искусства России. М.: Алетейя, 2005. 567 с.

- Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А. Сокровища наскального искусства Северной и Центральной Азии. М., 2011. 382 с.

- Ершов В. П. К вопросу о «курицах» как конструктивной детали безгвоздевой крыши // Рыбинские чтения - 2007. Музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск, 2007. URL: http:// kizhi.karelia.ru/library/ryabinin-2007/382.html (дата обращения 28.11.2016). История Хакасии.

- Древность / А. И. Готлиб, В. С. Зубков, А. И. Поселянин. Абакан, 2014. 288 с. Катанов Н. Ф. Отчет о поездке, совершенной с 15 мая по 1 сентября 1896 г. в Казань: Типолит. Имп. Казан. ун-та, 1897. 104 с.

- Кузнецова А. А. Жилища, одежда и пища минусинских и ачинских инородцев. Красноярск: Тип. Енисейского губернского управления, 1898. 297 с.

- Марсадолов Л. С. Комплексные исследования Саяно-Алтайской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в Салбыкской долине // Большой Салбыкский курган и археологические памятники в его окрестностях. Абакан, 2016. С. 21-26.

- Патачаков К. М. Очерки материальной культуры хакасов. Абакан: Красноярск. кн. изд-во. Хакас. отд-ние, 1982. 88 с.

- Русакова И. Д. Петроглифы западной части Боярского хребта в Хакасии // Научное обозрение Саяно-Алтая. 2013. № 1 (5). С. 120-124.