Сопоставление возможностей сцинтиграфии с 199Tl-хлоридом и 99mTc-МИБИ в индикации и дифференциальной диагностике опухолевых и воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата

Автор: Куражов А.П., Завадовская В.Д., Килина О.Ю., Зоркальцев М.А., Чойнзонов Евгений Лхамацыренович, Чернов Владимир Иванович, Слонимская Елена Михайловна, Богоутдинова Анна Владимировна, Анисеня Илья Иванович, Тицкая Анна Александровна, Зельчан Р.В., Фролова Ирина Георгиевна, Сапунова Лариса Станиславовна, Удодов В.Д.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (52), 2012 года.

Бесплатный доступ

В сравнительном аспекте изучены возможности сцинтиграфии с 199Tl-хлоридом и 99mTc-МИБИ в индикации и дифференциальной диагностике опухолевых и воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата. Радионуклидные исследования проведены у 117 пациентов, имеющих 149 локализаций неопластических (n=80) или воспалительных (n=69) процессов. Сцинтиграфия как с 199Tl-хлоридом, так и с 99mTc-МИБИ обладает высокой чувствительностью неспецифической индикации воспалительных процессов - 92,3 % и 95,4 %, а также новообразований опорно-двигательного аппарата - 98,0 % и 100,0 % соответственно. Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом, в отличие от 99mTc-МИБИ, может быть использована для дифференциальной диагностики воспали- тельных и опухолевых процессов опорно-двигательного аппарата путем учета количественных и качественных сцинтиграфических признаков, при этом чувствительность, специфичность и точность диагностики воспаления составляет 89,5; 85,7 и 87,1 %; неоплазм - 79,6; 98,1 и 89,1 % соответственно.

199tl-хлорид, 99mtc-миби, сцинтиграфия, новообразования и воспалительные процессы опорно-двигательного аппарата

Короткий адрес: https://sciup.org/14056239

IDR: 14056239 | УДК: 616.7-006-002-073-079.4

Текст научной статьи Сопоставление возможностей сцинтиграфии с 199Tl-хлоридом и 99mTc-МИБИ в индикации и дифференциальной диагностике опухолевых и воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата

Важной проблемой в клинической практике является точная и своевременная индикация и дифференциальная диагностика опухолевых и воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата (ОДА). Достижения ядерной медицины значительно расширили возможности визуализации данных процессов благодаря появлению новых радионуклидных методик [4, 7], к которым, в частности, относится сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом и 99mTc-МИБИ. В иностранных публикациях широко освещен опыт использования 201Tl-хлорида (зарубежного аналога российского 199Tl-хлорида) и 99mTc-МИБИ в диагностике опухолевых поражений [9, 12]. Нами установлено, что 199Tl-хлорид может быть успешно использован для индикации и дифференцирования опухолевых и воспалительных процессов ОДА [2]. Однако возможности сцинтиграфии с 99mTc-МИБИ в индикации и дифференциальной диагностике воспалительных и опухолевых процессов не изучались.

Целью исследования явилось сопоставление возможностей сцинтиграфии с 199Tl-хлоридом и 99mTc-МИБИ в индикации и дифференциальной диагностике опухолевых и воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата.

Материал и методы

Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом (199Tl) выполнялась у 80 пациентов, из них – 41 мужчина, 39 женщин, средний возраст – 45,9 ±17,5 года, исследовалась 101 локализация патологических процессов. Сцинтиграфия с 99mTc-МИБИ (МИБИ) проводилась у 37 больных, из них – 24 мужчины, 13 женщин, средний возраст – 54,1 ± 15,4 года, исследовалось 48 локализаций.

Все больные в зависимости от характера патологии были поделены на две группы. В первую группу вошел 61 пациент с воспалительными заболеваниями ОДА или с подозрением на их наличие (199Tl: 42 человека – 17 мужчин, 25 женщин, средний возраст – 47,3 ± 19,6 года, 47 локализаций; МИБИ: 19 человек – 13 мужчин, 6 женщин, средний возраст – 52,2 ± 13,9 года, 22 локализации). Вторую группу составили 56 пациентов с имеющимся или предполагаемым неопластическим процессом ОДА (199Tl: 38 человек – 24 мужчины, 14 женщин, средний возраст – 44,5 ± 18,8 года, 54 локализации; МИБИ: 18 человек – 11 мужчин, 7 женщин, средний возраст – 54,8 ± 17,4 года, 26 локализаций). При комплексном клинико-лабораторном и лучевом ис- следовании воспалительный процесс подтвержден в 59 (199Tl/МИБИ: 38/21), отвергнут – в 10 наблюдениях (199Tl/МИБИ: 9/1). Наличие неопластического процесса подтверждено в 69 (199Tl/МИБИ: 49/20), отвергнуто – в 11 случаях (199Tl/МИБИ: 5/6). У 2 пациентов (199Tl/МИБИ: 1/1) с двойной локализацией патологического процесса один из них имел воспалительную, другой – опухолевую природу.

Клиническими формами воспалительных процессов явились гангрена стоп с признаками демаркационного воспаления, развившаяся после отморожения (n=8, 199Tl/МИБИ: 6/2), диабетическая стопа, осложненная воспалением костей или мягких тканей (n=14, 199Tl/МИБИ: 11/3), различные локализации остеомиелита (n=13, 199Tl/МИБИ: 8/5), воспалительные заболевания мягких тканей (n=18, 199Tl/МИБИ: 11/7), артриты (n=5, 199Tl/МИБИ: 2/3). Особую, наиболее проблемную в диагностическом плане, когорту больных составили пациенты с воспалительными заболеваниями мягких тканей и костей после радикального удаления первичной опухоли с последующим эндопротезированием (n=11, 199Tl/МИБИ: 9/2).

Гистологическими типами опухолевых процессов явились: остеосаркома (n=5, 199Tl/МИБИ: 4/1), фиброзная гистиоцитома (n=4, 199Tl/МИБИ: 3/1), плеоморфная саркома (n=3, 199Tl/МИБИ: 3/0), хондросаркома (n=9, 199Tl/МИБИ: 5/4), PNET (саркома Юинга) (n=2, 199Tl/МИБИ: 2/0), фибросаркома (n=2, 199Tl/МИБИ: 2/0), фибромиксоидная саркома (n=1, 199Tl/МИБИ: 1/0), синовиальная саркома (n=1, 199Tl/ МИБИ: 1/0), веретеноклеточная саркома (n=2, 199Tl/ МИБИ: 1/1), лейомиосаркома (n=1, 199Tl/МИБИ: 0/1), гемангиоперицитома (n=1, 199Tl/МИБИ: 1/0), высокодифференцированная липосаркома (n=1, 199Tl/МИБИ: 1/0), гигантоклеточная опухоль (n=2, 199Tl/МИБИ: 2/0), капиллярная гемангиома (n=1, 199Tl/МИБИ: 0/1), десмоид (n=1, 199Tl/МИБИ: 1/0), метастазы рака толстой кишки (n=4, 199Tl/ МИБИ: 4/0), предстательной железы (n=3, 199Tl/ МИБИ: 3/0), легкого (n=4, 199Tl/МИБИ: 1/3), почки (n=3, 199Tl/МИБИ: 3/0), мочевого пузыря (n=2, 199Tl/МИБИ: 0/2), щитовидной железы (n=1, 199Tl/ МИБИ: 1/0), меланомы кожи (n=1, 199Tl/МИБИ: 1/0), злокачественной аденомы паращитовидной железы (n=9, 199Tl/МИБИ: 9/0), недифференцированной аденокарциномы (n=6, 199Tl/МИБИ: 0/6). Неоплазмы верифицировались гистологически или цитологически (при выявлении метастазов опухоли известного гистотипа) (n=42, 199Tl/МИБИ: 33/9).

Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом и 99mTc-МИБИ выполнялась на гамма-камере LFOV Searl в планарном режиме (199Tl/МИБИ: 55/26 человек, 76/36 локализаций), на двухдетекторной гамма-камере E.cam-180 Siemens (199Tl/МИБИ: 25/0 человек, 25/0 локализаций) и на двухдетекторной гамма-камере Philips brightview (199Tl/МИБИ: 0/11 человека, 0/12 локализаций) в планарном и ОЭКТ-режимах с использованием коллиматоров на 300 кэВ и 185 кэВ соответственно, набором импульсов до 0,3–1,0 млн. 199Tl-хлорид активностью 185 МБк или 99mTc-МИБИ активностью 740 МБк вводился внутривенно, после чего проводилась сцинтиграфия в раннюю и отсроченную фазы (через 20 и 180 мин соответственно). По полуколичественной шкале определялось изменение интенсивности аккумуляции РФП в зоне интереса в зависимости от фазы исследования (вы-раженное/незначительное повышение/снижение, отсутствие изменения), изменение четкости контуров очагов гиперфиксации маркера в зависимости от фазы исследования (выраженное/незначитель-ное возрастание/снижение четкости, отсутствие изменения), структура (однородная/неоднородная), геометрическая форма (правильная/неправильная). Количественная оценка результатов сцинтиграфии с 199Tl-хлоридом включала определение отношений «зона поражения/интактная контралатеральная или прилежащая область» в раннюю (early ratio, ER) и отсроченную (delayed ratio, DR) фазы исследования и индекса ретенции (retention index, RI), RI=DR/ER. Для оценки результатов сцинтиграфии с 99mTc-МИБИ количественно определялись коэффициенты дифференцированного накопления (КДН), полученные в раннюю (КДН20) и отсроченную (КДН180) фазы исследования, и их отношение (КДН180/КДН20).

Результаты и обсуждение

Сцинтиграфическая визуализация опухолевых и воспалительных процессов при использовании в качестве маркеров 199Tl-хлорида и 99mTc-МИБИ оказалась сходной. Воспаление диагностировалось на основании повышенной гиперфиксации индикаторов в зоне интереса в 35/38 (92,1 %) случаях сцинтиграфии с 199Tl и в 20/21 (95,2 %) с МИБИ. В зависимости от особенностей сцинтиграфической картины мы выделили 2 типа визуализации воспаления – очаговый и диффузный. Очаговый тип явился следствием ограничения области воспаления от окружающих интактных тканей (199Tl: 33/35, 94,3 %; МИБИ: 19/20, 95,0 %). В противном случае регистрировался диффузный тип (199Tl: 2/35, 5,7 %; МИБИ: 1/20, 5,0 %). Аналогичным образом визуализировались состояния, не связанные с бактериальным воспалением – послеоперационным отеком и репаративными изменениями (199Tl/МИБИ: 0/5). Отсутствие накопления 199Tl наблюдалось при хроническом остеомиелите лопатки (n=1) и бедренной кости после эндопротезирования тазобедренных суставов (n=2), что, по данным литературы, связано с развитием соединительной ткани и редукцией локального кровотока, с помощью которого РФП доставляется к очагам воспаления [5]. Отсутствие гиперфиксации МИБИ наблюдалось у пациента с разлитым рожистым воспалением мягких тканей бедра, вероятно, вследствие его низкой активности и диффузного характера.

В итоге чувствительность, специфичность и точность неспецифической индикации воспалительных процессов с помощью 199Tl составили 92,3; 21,0 и 48,5 %, а с использованием МИБИ – 95,4; 30,8 и 60,4 % соответственно. Таким образом, основываясь только на факте гиперфиксации РФП в зоне интереса, обе методики обладали высокой чувствительностью, что обеспечивало успешную индикацию воспаления и опухолей.

Новообразования наблюдались в 48/49 (98,0 %) случаях сцинтиграфии с 199Tl и в 20/20 (100 %) – с МИБИ. В одном случае отсутствие визуализации рецидива гемангиоперицитомы обусловлено депонированием 199Tl в опухоли и окружающих ее мышцах в равной степени, что затрудняло их различение. Сцинтиграфическая семиотика неоплазм оказалась более разнообразной, чем воспаления. В зависимости от наличия и характера аккумуляции РФП в опухолях мы выделили 3 типа их визуализации – позитивный, негативный и смешанный (рис. 1). Позитивный тип выражался в наличии участков гиперфиксации маркеров в зоне интереса и встречался наиболее часто (199Tl: 41/48, 85,4 %; МИБИ: 16/20, 80,0 %). Негативный тип наблюдался реже и представлял собой соответствующий опухоли стойкий фотопенический очаг на фоне физиологического накопления РФП в окружающих органах и тканях (199Tl: 4/48, 8,3 %; МИБИ: 2/20, 10,0 %). Смешанному типу соответствовало сочетание участков повышенного и пониженного накопления

Рис. 1. Типы визуализации опухолевых процессов при использовании томосцинтиграфии с 199Tl-хлоридом: а) позитивный тип: очаг гиперфиксации индикатора в крыле правой подвздошной кости (метастаз рака почки);

б) негативный тип: фотопенический участок в глубоких отделах правого бедра, прилегающий к диафизу бедренной кости, на фоне физиологического накопления маркера в мягких тканях (высокодифференцированная липосаркома мягких тканей);

в) смешанный тип: чередование очагов гиперфиксации маркера и фотопенических участков в мягких тканях правого бедра (плеоморфная саркома мягких тканей)

маркеров (199Tl: 3/48, 6,3 %; МИБИ: 2/20, 10,0 %). Позитивный тип встречался при разнообразных вариантах гистологического строения опухолей и специфики не имел. Негативный тип наблюдался у пациентов с хондросаркомами – 5/6 всех наблюдений (199Tl: 3/4, 75,0 %; МИБИ: 2/2, 100,0 %) и в одном случае – у пациента с высокодифференцированной липосаркомой (199Tl: 1/4, 25,0 %). Однако некоторые хондросаркомы визуализировались позитивно (199Tl/МИБИ: 1/1). Смешанный тип наблюдался у пациентов с метастазами меланомы (n=1, 199Tl/МИБИ: 1/0), рака мочевого пузыря (n=1, 199Tl/ МИБИ: 0/1), хондросаркомой G1 (n=1, 199Tl/МИБИ: 0/1) и хондросаркомой G2 (n=1, 199Tl/МИБИ: 1/0).

Выделение трех типов визуализации опухолевых процессов связано с особенностями их гистологического строения, метаболизма и кровоснабжения. Так, позитивный тип характерен для неоплазм с высокой степенью васкуляризации, опухолевая масса которых представлена жизнеспособными клетками [11]. Негативный тип наблюдался чаще при наличии в опухоли множества неопухолевых элементов и низком уровне кровотока. Смешанный тип отражал резко разнородную гистологическую структуру и кровоснабжение опухолей. Причиной этого является спонтанный или индуцированный химиолучевым лечением некроз опухоли [8, 12], который при центральном расположении обусловливал феномен «центральной опухолевой фотопении» [8].

В итоге чувствительность, специфичность и точность неспецифической индикации новообразований с помощью 199Tl составили 98,0; 28,8 и 62,4 %, а при использовании МИБИ – 100,0; 28,6 и 58,3 % соответственно. Это подтвердило общепринятую в ядерной медицине точку зрения о высокой чувствительности сцинтиграфии с данными РФП в индикации неоплазм [9, 11]. Однако специфичность индикации опухолевых процессов оказалась низкой, что не позволяло дифференцировать их с воспалительными изменениями. Поэтому изучалась сцинтиграфическая семиотика данных процессов для выяснения их качественных и количественных признаков.

Признаки воспаления при использовании 199Tl и МИБИ оказались тождественными. Первый из них представлял собой существенное снижение интенсивности накопления РФП в очагах поражения в отсроченную фазу исследования по сравнению с ранней – всего 52/55 (94,5 %) случаев, из них 199Tl – 32/35 (91,4 %), МИБИ – 20/20 (100 %), что в соответствии с литературными данными обусловлено «вымыванием» изучаемых маркеров из воспалительных очагов со временем благодаря усилению локального кровотока [2, 3, 10]. Вторым признаком воспаления явилось значительное возрастание нечеткости контуров очагов депонирования РФП в отсроченную фазу исследования по сравнению с ранней – всего 42/50 (84,0 %) случаев, из них 199Tl – 29/35 (82,9 %), МИБИ – 15/20 (75,0 %). Это обусловлено диффузией межклеточно накопившихся маркеров в смежные с очагом воспаления области ко времени отсроченной фазы исследования.

Качественные признаки новообразований обладали бóльшим разнообразием и не всегда совпадали при использовании в качестве РФП 199Tl или МИБИ.

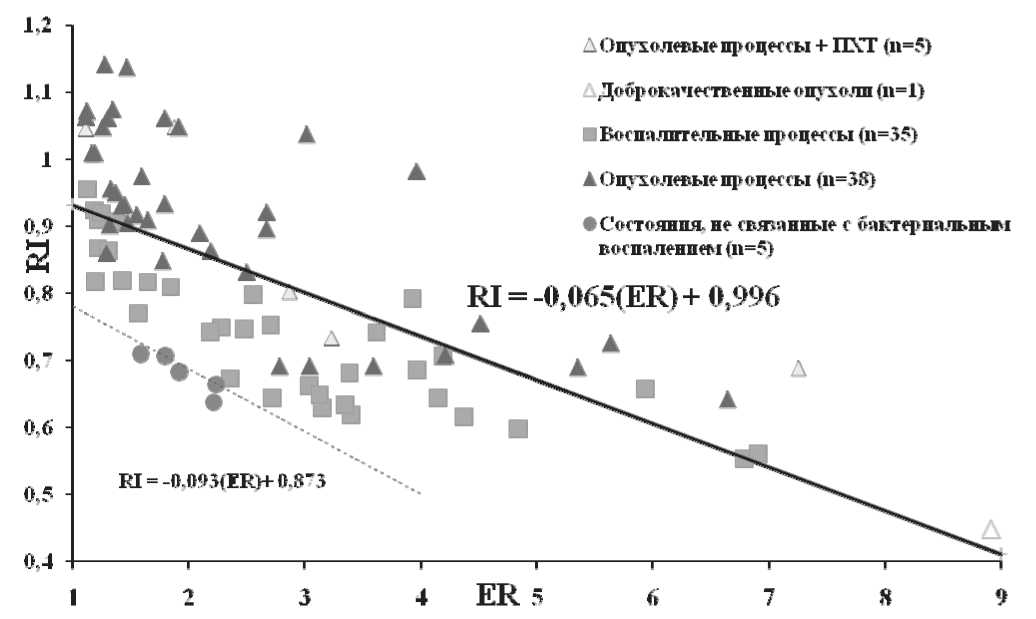

Рис. 2. Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом: взаимосвязи ER и RI в группах пациентов с воспалительными и опухолевыми процессами, количественная дифференциально-диагностическая граница между ними – график функции RI=–0,066(ER)+0,996. Состояния, не связанные с бактериальным воспалением, могут быть дифференцированы от воспалительных процессов по величине RI=–0,093(ER)+0,873

Общими качественными сцинтиграфическими признаками опухолей явились неоднородность структуры очагов гиперфиксации РФП – всего 25/62 (40,3 %) случая позитивного и смешанного типов, из них 199Tl – 15/44 (34,1 %), МИБИ – 10/18 (55,6 %) и неправильная геометрическая форма очага накопления индикатора в раннюю фазу исследования – 39/62 (62,9 %) случая позитивного и смешанного типов, в том числе 199Tl – 27/44 (61,4 %), МИБИ – 12/18 (66,7 %). Неоднородность структуры очагов аккумуляции РФП в опухолях описана в литературе, посвященной сцинтиграфии с 201Tl-хлоридом [6] и 99mTc-МИБИ [12], но не рассматривалась как важный дифференциальнодиагностический признак неоплазм. Видимо, данный симптом обусловлен неравномерными васкуляризацией и метаболизмом опухолевых элементов. Неправильная геометрическая форма очагов гиперфиксации РФП связана с неравномерным ростом опухоли по разным направлениям.

Для разработки количественных признаков воспалительных и опухолевых процессов учитывались обнаруженные обратные корреляционные связи RI и ER при воспалении (r=–0,78, р<0,05, уравнение регрессии RI=–0,058(ER)+0,911) и новообразованиях (r=–0,66, р<0,05, уравнение регрессии RI=–0,072(ER)+1,080). По аналогии выявлены связи КДН20 и КДН180/КДН20 при вос- палительных (r=–0,59, р<0,05, КДН180/КДН20=– 0,115(КДН20)+1,023) и опухолевых (r=–0,81, р<0,05, КДН180/КДН20=м0,095(КДН20)+1,022) процессах для МИБИ. Они хорошо объяснимы механизмом доставки и выведения РФП из области воспалительных или опухолевых процессов, включающим усиление кровотока. Однако данные процессы при использовании 199Tl различались по величинам свободных членов в уравнениях регрессии (0,911 и 1,080 соответственно), что обусловлено захватом и депонированием его в жизнеспособных опухолевых клетках [10] и «вымыванием» из очагов воспаления [1–3, 10]. На основании этой особенности предложена статистически обоснованная дифференциальная граница воспалительных и опухолевых процессов по величине RI: RIк ит=– 0,065(ER)+0,996 (рис. 2). крит

Однако при использовании МИБИ отсутствие существенных отличий в уравнениях регрессии при воспалительных и неопластических процессах не позволило предложить данный РФП для их дифференциальной диагностики. По данным сцинтиграфии с 199Tl-хлоридом воспалительные процессы и состояния, не связанные с бактериальным воспалением, удалось дифференцировать по величине RIкрит=–0,093(ER)+0,873 вследствие еще большего, чем при воспалении, «вымывания» РФП из зоны интереса.

Таким образом, при использовании в качестве маркера 199Tl удалось получить сочетание сцинтиграфических признаков воспалительных и опухолевых процессов, пригодное для их дифференцирования. Так, при выявлении хотя бы двух из трех следующих признаков диагностировалось воспаление: 1) выраженное снижение четкости контуров участка гиперфиксации 199Tl в отсроченную фазу исследования по сравнению с ранней, 2) однородность структуры участка гиперфиксации 199Tl и 3) RI<–0,065(ER)+0,996, но RI>–0,093(ER)+0,873.

Для индикации неоплазм достаточно хотя бы двух из трех признаков: 1) отсутствие выраженного снижения четкости контуров участка гиперфиксации РФП в отсроченную фазу исследования по сравнению с ранней, 2) неоднородность структуры участка гиперфиксации РФП и 3) RI> –0,065(ER)+0,996. Негативный или смешанный типы явились высокоспецифичными для опухолей.

При использовании полученного сочетания признаков в диагностике воспаления с помощью сцинтиграфии с 199Tl чувствительность, специфичность и точность составили 89,5; 85,7 и 87,1 %, а опухолей – 79,6; 98,1 и 89,1 % соответственно. Для сцинтиграфии с МИБИ сочетания сцинтиграфических признаков, пригодных для эффективной дифференциальной диагностики опухолевых и воспалительных процессов, выявить не удалось.

Заключение

Сцинтиграфия как с 199Tl-хлоридом, так и с 99mTc-МИБИ обладает высокой чувствительностью неспецифической индикации воспалительных и опухолевых процессов опорно-двигательного аппарата. Дифференциальная диагностика воспалительных и опухолевых процессов может быть успешно осуществлена с помощью сцинтиграфии 199Tl-хлоридом, особенно у пациентов с метал- локонструкциями, исключающими возможность проведения МРТ или КТ или получения с их помощью надежной диагностической информации. Сцинтиграфия с 99mTc-МИБИ не эффективна в дифференциальной диагностике воспалительных и опухолевых процессов опорно-двигательного аппарата.