Сопроводительный инвентарь элитного сакского погребения могильника Кырыкоба в системе культурных взаимосвязей кочевников Казахстана и Сибири

Автор: Искаков К.А., Умиткалиев У.У., Митько О.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты изучения материалов раскопок кургана раннесакского времени Кырыкоба в Восточном Казахстане. Памятник разграблен, содержал останки человека. По заключению антропологов, в кургане была похоронена женщина зрелого возраста с признаками трепанации черепа. В захоронении обнаружены ок. 200 предметов, в основном украшения из золота и поделочных камней (поясные обоймы, золотой бисер, бусы). В статье дается описание наиболее интересной находки - биметаллической булавки: она изготовлена из железа, стержень обломан, миниатюрная головка диаметром менее 1 см покрыта золотой фольгой. На поверхности головки изображено копытное животное с изогнутым рогом на голове и перекрученным на 180° туловищем. Отмечено, что подобный стилистический прием в изображении копытных животных и хищников был распространен в скифо-сибирском искусстве на территориях Казахстана и Западной Сибири в VII-IV вв. до н.э. В числе незаурядных находок выделены украшения, изготовленные из мелового слоя створок устричных раковин. Это подвески в виде овальной пластины, которая по форме напоминает клык животного, а также фигурок хищного животного (20 экз.), различных по размерам - от 0,4 х 0,4 до 2,5 х 2,2 см. Отмечено, что устричные раковины с толстым меловым слоем добывали на побережье Индийского океана и Персидского залива. Указаны аналоги бусам и фигурке животного, изготовленным из мелового слоя моллюсков, в коллекции раннескифского погребения Гилёво-10 на Алтае. Сделан вывод о том, что рассмотренные материалы отражают характер региональных и внутриконтинентальных торговых и культурных связей Восточного Казахстана и Западной Сибири. Они проявляются в единстве технологических традиций, образов, композиций и орнаментальных мотивов.

Ранний железный век, казахстан, саяно-алтай, скифский звериный стиль, трепанация, украшения из створок раковин моллюсков

Короткий адрес: https://sciup.org/145146553

IDR: 145146553 | УДК: 903'15. | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.072-081

Текст научной статьи Сопроводительный инвентарь элитного сакского погребения могильника Кырыкоба в системе культурных взаимосвязей кочевников Казахстана и Сибири

Одной из долгосрочных задач исследования степных районов Казахстана и Сибири является поиск закономерностей между интенсивностью межкультурных контактов и развитием социумов раннего железного века. В Западной Сибири наиболее четкие проявления межрегиональных связей зафиксированы у носителей саргатской культуры. У них, по мнению Н.П. Матвеевой, ко второй половине I тыс. до н.э. сложились разносторонние торговые отношения с населением Средней Азии (Бактрия, Фергана, Семиречье, междуречье Сырдарьи и Амударьи), Ирана, Индии и Причерноморья. С IV в. до н.э. отмечается массовый приток импорта на саргатскую территорию, с III в. он становится фактором, определяющим облик материальной культуры. Привозные вещи составляют 80–90 % от всего сопроводительного инвентаря погребений представителей наследственного аристократического сословия, стоявшего во главе военно-иерархической пирамиды [Матвеева, 2000, с. 68, 286–298].

На территории Казахстана торговые взаимоотношения местного населения с оседло-земледельческими центрами стимулировали выделение знати. Высшее сословие состояло из «вождей племен», «племенной аристократии» и «глав семейно-родовых групп». Как и на всем пространстве скифо-сибирского мира, на территории Казахстана захоронения племенной и родовой аристократии отличаются от таковых «среднего и низшего слоя» особенностями погребального обряда, конструкцией и размерами насыпи. Важным социальным маркером является наличие в сопроводительном инвентаре большого количества оригинальных высокохудожественных изделий, выполненных с использованием редких материалов [Грач, 1975].

В ходе раскопок могильника Кырыкоба в Восточном Казахстане было открыто потревоженное захоронение взрослого человека. Конструкция и размеры каменного кургана, особенности погребальной практики, включающей трепанацию черепа, и сопроводительный инвентарь, в состав которого входили оригинальные предметы искусства, позволяют отнести кырыкобинский курган к числу элитных некрополей высшей знати сакского общества. Показателем социальной значимости погребенного также служат обнаруженные в могиле украшения, изготовленные из редкого и в силу этого престижного органического материала, который добывали на побережьях южных морей и распространяли по внутриконтинентальным торговым путям на север, в Казахстан и далее, в степные районы Западной Сибири.

Общие сведения о памятнике

Могильник Кырыкоба расположен в непосредственной близости от пос. Акшатау в Аягузском р-не Восточно-Казахстанской обл. (рис. 1). Он был открыт в 2012 г. сотрудниками кафедры археологии и этнологии исторического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Летом

Рис. 1. Расположение могильника Кырыкоба.

2018 г. археологическим отрядом этого вуза на площади некрополя был исследован кург. 7.

Погребальный памятник представлял собой уплощенную каменно-земляную насыпь округлой в плане формы диаметром ок. 28 м, высотой 1,7 м. Одной из конструктивных особенностей сооружения являлась возведенная по периметру кургана крепида из вертикально вкопанных плит (максимальные размеры 0,3 × 0,5 × 0,10 м). Согласно стратиграфическим наблюдениям, центральная часть насыпи была сложена из крупных блоков, периферийная – камнями меньшего размера, уложенными в несколько слоев (рис. 2, 1 ). В стратиграфическом разрезе отчетливо просматривался грабительский вход, который вел от вершины кургана к захоронению.

Могильная яма округлой формы, в диаметре чуть более 3 м. На глубине 2 м зафиксирована конструкция в виде прямоугольного каменного ящика размерами 3,0 × 1,3 × 0,5 м, ориентированного длинными сторонами по линии З–В. Перекрытие из длинных плоских плит, уложенных поперек ящика, сохранилось лишь частично (рис. 2, 2 , 3 ). Анатомическая целость костяка была нарушена. Антропологический анализ останков показал, что в кург. 7 была похоронена женщина зрелого возраста. В правой нижней части затылочной ко сти ее черепа имелось трепанационное отверстие (рис. 2, 4 ).

Образцы кости человека были исследованы в лаборатории Центра по изучению климата, окружающей среды и хронологии Королевского университета в Бел-

Рис. 2. Курган 7, могильник Кырыкоба.

1 – насыпь кургана; 2 – заполнение могильной ямы; 3 – каменный ящик со следами грабежа; 4 – череп со следами трепанации.

фасте (14 CHRONO Centre, Queens University, Belfast). На основе AMS-датирования радиоуглеродный возраст памятника составляет 2 579 ± ± 41 лет. Калибровочные показатели охватывают интервал календарного времени в 273 года (821–548 гг. до н.э.).

Описание инвентаря и обсуждение результатов

Коллекция находок включает ок. 200 артефактов, относящихся в основном к украшениям (бусины, золотой бисер, поясные обоймы, бляшки, конусовидные колпачки) (рис. 3, 4; 5, 1 , 3–7 ). Объем статьи не позволяет подробно рассмотреть весь состав инвентаря, приводятся описание и характеристика только миниатюрной биметаллической булавки (шпильки) и украшений, изготовленных из створок морских раковин. На наш взгляд, эти артефакты расширяют представления о социально престижных художественных украшениях скотоводов Казахстана и служат свидетельством их контактов с населением отдаленных побережий Индийского океана и Персидского залива.

Биметаллическая бул авка (шпилька). Изготовлена из железа, головка эллипсоидной формы покрыта золотой фольгой. Общая длина изделия составляет 2,4 см. От иглы булавки сохранилась небольшая часть, место слома сплющено и коррозировано, поэтому характер повреждения не ясен (возможно, игла была придавлена камнями при

Рис. 3. Золотой бисер из погребения кург. 7.

Рис. 4. Бусы и бусины из погребения кург. 7.

1 cм

1 cм

1 cм

Рис. 5. Погребальный инвентарь из погребения кург. 7.

1 – фрагмент золотой фольги с тиснением; 2 – биметаллическая булавка с изображением животного; 3–5 – накладки на поясной ремень; 6 , 7 – конусовидные колпачки.

обрушении перекрытия). Диаметр головки по вертикали 0,8 см, по горизонтали 0,5 см (рис. 5, 2 ).

Железные булавки, декорированные золотом, часто встречаются в женских захоронениях на скифских памятниках Тувы [Савинов, 2002, с. 123–124]. Головка булавки из кург. 7 украшена низкорельефным тиснением, выполненным в орнаментальной манере, которая характерна для штампованных рельефных изображений, а также для золотых аппликаций на ровной поверхности. На небольшой по размерам площадке помещено развернутое изображение животного с перекрученным туловищем. Обращает на себя внимание то, что художественно сложный рисунок выполнен на сферической поверхности. Фигура с достаточно четко проработанными отдельными деталями занимает все пространство, благодаря чему композиция выглядит замкнутой и напоминает хорошо известные бронзовые бляшки в виде фигур свернувшихся хищников. Своеобразие кырыкобинской находки заключается в том, что фигура на головке булавки представлена не в горизонтальной, а во фронтальной развертке. Подобный художественный прием, как отмечал С.И. Руденко, не является «решающим моментом», поскольку древние мастера «умели вкладывать фигуры животных в любую геометрическую форму» [1953, с. 315].

Судя по особенностям отдельных элементов тела, показано копытное животное (лось, олень, баран ?) с необычно изогнутым рогом, имеющим листовидное окончание. Вместе с тем его хвост, переданный в виде трех отдельных прядей, больше соответствует лошади. Сочетание в одном образе черт разных животных позволяет рассматривать изображение как пример зооморфной трансформации. Подобный стилистический прием чаще всего использовался, как считает А.Р. Канторович, при изображении копытных в VII–IV вв. до н.э. [2002, с. 118]. Однако, по мнению К.А. Акишева, реалистичные изображения оленя, козла и архара – древних родовых сакских тотемов-родоначальников – в V–IV вв. до н.э. уже стали пережитками. В иссыкское время чаще изображали их символ – оленьи и козлиные рога, головы коней с имитацией рогов козла [1978, с. 56–57, табл. 9]. Хорошо известны кони в масках, обнаруженные на могильнике Берель [Самашев, 2011, с. 57, 61, 65, 170, рис. 38–40, 109, 405]. Д.В. Черемисиным отмечено, что маскирование жертвенных коней рогами сопровождалось моделированием сюжета их терзания, что соответствовало контексту погребального ритуала индоиранских народов [2005, с. 138].

Экспрессивные изображения животных с перекрученным на 180° туловищем были распространены в скифо-сибирском искусстве восточной части степного пояса. Основные персонажи – копытные животные и хищные звери – в виде отдельных фигур и в композициях, передающих сцены терзания, встречают- ся в дерматоглифике, на оружии, ковровых изделиях, роговых и металлических украшениях конской сбруи и в наскальных изображениях. На территории Казахстана подобные фигуры и композиции представлены на предметах сопроводительного инвентаря некрополей Иссык и Берель и в наскальных изображениях терзаемого волками козла с измененной задней частью туловища [Акишев, 1978, табл. 25; Самашев, 2011, рис. 30, 36, 403; Марьяшев, 1984, с. 46]. Такой художественный прием был распространен также в предгорьях и горах Алтая, Минусинской котловине, на территориях Тувы и Синьцзяна и типичен для скифской культуры [Могильников, 1997, рис. 41, 5; Бородовский, Телегин, 2007, рис. 2, 34, 10, 11; Королькова, 2006, табл. 16, 13, 20; 18, 1; Богданов, 2006, табл. XXXIX, 1, 9; Моор, 2014, рис. 6, 6а; Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2005, рис. 100, 1; Советова, 2005, табл. 9, 7–9; Русакова, 2003, с. 96, рис. 1, 1, 3; Грач, 1980, c. 178, рис. 40; Мандельштам, 1992, табл. 78, 16; Руденко, 1953, рис. 157–161, 181–184; табл. CXI; Баркова, Панкова, 2005, рис. 2, 1, 2, 5, 6, 12; Молодин, 2000, с. 117–118; Полосьмак, 2001, рис. 151; Баркова, 1984, рис. 1, 6, б; Кубарев, 1998; 1999, табл. IV, 13; Черемисин, 1990, с. 164].

В скифском искусстве с помощью приема переворачивания задней части тела по отношению к передней создается своего рода художественный «шаблон», который является частью темы «благого терзания». Этот прием неоднократно обсуждался в научной литературе. С.И. Руденко интерпретировал графический стиль па-зырыкских татуировок – зверь с закинутыми за спину задними конечностями – как прием изображения жертвы и видел в нем «очень древнюю шумерскую манеру» [1953, с. 315]. В развернутой трактовке этот прием иллюстрирует древнее жертвоприношение. В этнографических описаниях подобная поза (с переломанным позвоночником) характерна для животных в момент смерти [Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2005, с. 108; Русакова, 2003, с. 98; Советова, 2005, с. 43, 45]. В рамках концепта «благого терзания» борьба копытного с хищником рассматривается как один из вариантов презентации базовой мифологемы, отражающей космологические представления ираноязычного населения Евразии [Кузьмина, 1976; Черемисин, 2008б].

Другая группа трактовок «изобразительного текста», которую мы можем определить как этологическую, о снована на прагматическом подходе к объяснению художественных особенностей скифского звериного стиля. Согласно предложенной В.А. Ко-реняко военно-охотничьей гипотезе, появление «экспрессивных деформаций», включающих «кручение» и «перекручивание» тела животного, связано с наблюдениями за его повадками [2002, с. 146; 169–175]. З.С. Самашев, развивая гипотезу В.А. Кореняко, уточняет: в мотиве «перекручивания» тела отражен опыт наблюдения за состоянием раненого животно- го [2011, с. 167]. Высказывается также предположение о том, что экспрессивные деформации позволяют показать моменты естественного поведения животного в природной среде [Бородовский, Телегин, 2007, с. 55]. В этом случае дефор-мированность передает объемность тела животного и помогает представить его в различных ракурсах [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 65].

С «охотничьей» гипотезой согласуется и точка зрения С.С. Сорокина, отметившего, что охотники везли добычу – туши и шкуры животных – перевалив ее через холку верховой лошади, таким образом демонстрировали удачу и личную доблесть. Позже помещенные на крышки седел изображения-замены убитых на охоте зверей служили своеобразными знаками отличия [Сорокин, 1973, с. 182].

Рис. 6. Подвески из мелового слоя створок раковин.

1 , 2 – плоские; 3–8 – в форме клыка животного.

Е.С. Богданов, развивая тезис о близости композиций

К числу незаурядных находок из рассматрива-

со сценами терзания и предметов, на которые они нанесены, отмечал, что седельные украшения семантически более связаны с всадником, нежели с его конем. В соответствии с принципами симпатической магии изображения конкретных животных и фантастических существ могли усилить скоростные и боевые качества коня [Богданов, 2006, с. 44–45].

Из вышесказанного следует, что рельефная миниатюра на головке булавки из сакского кург. 7 могильника Кырыкоба не только дополняет свод изображений, крайне показательных для скифского искусства, но и расширяет круг предметов, на которые они наносились.

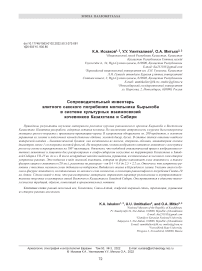

емого кургана относятся изготовленные из экзотического для степного пояса Азии сырья украшения: подвески в форме овальной пластины с просверленными на концах отверстиями (размеры 1,8 × 1,5 × × 0,2–0,3 см) – 2 экз. (рис. 6, 1 , 2 ), подвески в форме изогнутого клыка животного с просверленными на концах и в средней части отверстиями (длина 1,5– 4,0 см, ширина до 1 см) – 6 экз. (рис. 6, 3–8 ), бляшки в виде однотипных, разносторонне направленных фигурок хищного животного (минимальные размеры 0,4 × 0,4 см, максимальные – 2,5 × 2,2 см) – 20 экз. (рис. 7). По заключению сотрудника лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя

Рис. 7. Бляшки в виде фигурок животных из мелового слоя створок раковин.

Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН канд. геол.-минер. наук И.Н. Косенко, все они изготовлены из мелового слоя створок субфоссильных (неокаменевших) устричных раковин.

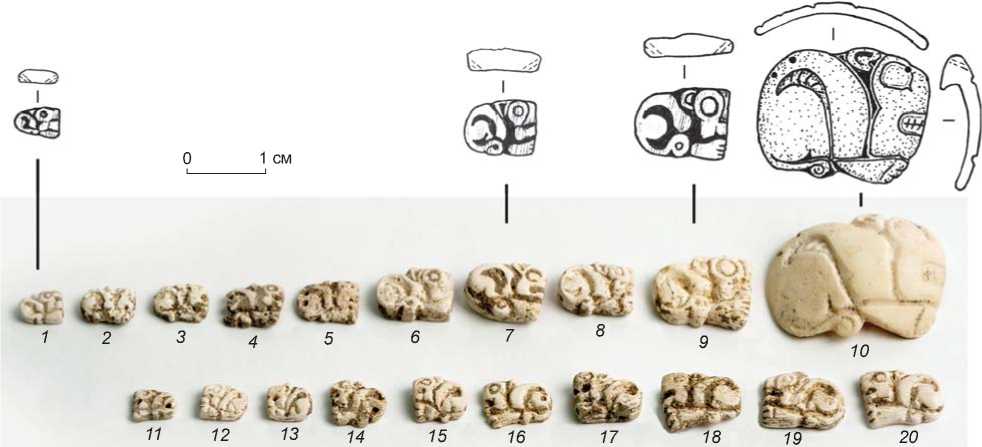

Моллюски небольших размеров, поэтому признаки, позволяющие определить их вид, не фиксируются. Можно отметить, что стенки двустворчатых раковин, например вида Ostrea edulis , со стоят из нескольких слоев (рис. 8, 1 ). Наружный слой (пе-риостракум) сложен из органического рогоподобного вещества, следующий – меловой – из кальцита, за ним – слой, сходный по микроструктуре с предыдущим. По следний (внутренний) слой – перламутровый – образован пластинчатыми кристаллами с характерным блеском или матовыми. Меловой слой имеет характерную пористую структуру, которая прослеживается на поверхности находок (рис. 8, 2 , 3 ). На одной подвеске в форме клыка сохранилась часть внутреннего перламутрового слоя створки раковины (рис. 8, 4 ). Особенно хорошо микроструктура мелового материала заметна на внутренней стороне накладок в виде животных (рис. 8, 5 ).

В археологических памятниках степного пояса Евразии раковины моллюсков и украшения из них

Рис. 8. Устричная раковина вида Ostrea edulis .

1 – створка; 2 , 3 – меловой слой; 4 – подвеска в форме клыка животного; 5 – бляшка в виде фигуры животного.

встречаются часто. С середины IV тыс. до н.э. украшения из раковин речных моллюсков Colletopterum входили в состав погребального инвентаря памятников неолита и энеолита в бассейнах Оби и Ангары [Молодин, 2001, с. 22, 37]. По мнению некоторых исследователей, традиция изготовления украшений из раковин моллюсков была привнесена в Западную Сибирь мигрантами из Средней Азии или Восточного Казахстана. В Сибири в качестве сырья использовали, вероятно, раковины моллюсков из местных рек [Кирюшин и др., 2011, с. 37, 44–45].

Разнообразные изделия – бусы, подвески, слож-нопрофилированные пластинки, наглазники – были обнаружены в сакских некрополях Восточного Памира. По мнению Б.А. Литвинского, эти не характерные для Средней Азии предметы, возможно, изготавливались из палеогеновых морских отложений. Однако, наиболее вероятно, створки раковин Turbinella pyrum специально доставляли на указанную территорию с морского побережья Индии: здесь они встречаются в мегалитических сооружениях [Литвинский, 1972, с. 72, 141, 142, табл. 25, 26, 47]. Система торговых связей не изменилась и в гунно-сарматское время: раковины вида Turbinella pyrum продолжали поступать из Индии на территорию Казахстана и в степные районы Западной Сибири [Мерщиев, 1970, рис. 7, 1 , 2 ; Егоров, 1993, рис. 2, 2 ].

Биоминерал, из которого изготовлены перечисленные выше украшения, характеризуется такими качествами, как высокая плотность при низкой твердости. Это позволяло обрабатывать материал с помощью простейших инструментов – ножа и небольших абразивов. Судя по форме и размерам подвесок и накладок (рис. 8, 4, 5), меловой слой был достаточно толстым, что присуще моллюскам только южных морей. Свойства материала позволили изготовить очень мелкие накладки с тщательной проработкой всех деталей, при этом применялись технические приемы, как при резьбе по кости, рогу и дереву. Специфической особенностью можно считать наличие следов наклонного сверления отверстий на боковых гранях, которое производилось с целью скрыть систему крепления накладок к основе (рис. 8, 5). Признаки применения подобного технического приема имеются на плоских прямоугольных украшениях из бирюзы и бусинах из хризопраза (скифские могильники Ак-Даг, Саускен-3 и Догээ Баары-2 в Туве), изделиях из нефрита, найденных в погребальных памятниках староалейской культуры V–IV вв. до н.э. (могильник Обские Плесы-2) [Волков и др., 2019, рис. 1–4].

Изображения животных стилизованные, поэтому достоверно определить видовую принадлежность невозможно. Выделены округлый глаз, овальное ухо, открытая пасть с подчеркнутыми зубами. Положение хвоста соответствует позе «отдыхающего зверя». По мнению Ю.Б. Полидовича, расположение хвоста, как бы защищающего лежащего зверя снизу, является знаковым. Аналогичную стилистическую особенность имеют бронзовые бляхи из Приаралья [Полидович, 2002, с. 187, рис. 2, 4 ]. Наряду с изобразительной схемой «отдыхающего зверя», самостоятельное семантическое прочтение может иметь линейное расположение бляшек, организованных в две противоположно ориентированные группы с соблюдением принципа пропорционального уменьшения фигур.

Бляшки с изображением животных из сакского кургана могильника Кырыкоба являются уникальными, но не единственными изделиями, выполненными из мелового слоя субфоссильных раковин. В мог. 6 алтайского могильника раннескифского времени Ги-лёво-10 вместе с бусинами разной формы (ок. 60 экз.) находилась «бусина» в виде «кошачьего хищника», изготовленная «из белого мягкого камня» [Шульга, 2016, с. 29, рис. 10, 4 а–д; 47, 5 а–д ].

Технология изготовления подвесок в виде клыков животных не является сложной, особенно если их форма соответствует геометрическим очертаниям створок раковин (см. рис. 6; 8, 4). В эпоху раннего железа одними из самых распространенных украшений были клыки кабана. В скифских курганах встречаются крупные наборы натуральных кабаньих клыков, некоторые из них имеют оправу из листового золота с рельефным орнаментом [Руденко, 1960, с. 73–75, табл. XLIX, 5–8; Грязнов, 1980]. Они использовались как украшение нагрудных ремней жеребцов и в качестве обойм-двойников. Такие клыки выполняли эстетическую функцию и, возможно, служили оберегами и индикаторами определенного социального положения [Боковенко, 2017, с. 23–24, рис. 13, 4; 14, 10–11]. М.П. Завитухина отметила, что традиция украшать конскую упряжь кабаньими клыками получила распространение в ахеменидское время в Иране, она характерна для ранних кочевников Алтая. При этом использовались как естественные кабаньи клыки, так и их имитации, сделанные из дерева, бронзы, рога, золота [Завитухина, 1961, с. 103]. Особенно многочисленны имитации из дерева. По данным Д.В. Черемисина, в отдельных памятниках встречается до нескольких сотен таких имитаций. Так, в Туэкте I в наборах восьми коней было свыше 370 деревянных копий клы- ков. В рядовых пазырыкских погребениях могильника Юстыд XII в наборе на одного верхового коня приходилось до 50 деревянных имитаций [Черемисин, 2008а, c. 28].

Украшения с натуральными клыками кабана характерны для начального этапа эпохи ранних кочевников. Позднее появляются их имитации из различных материалов. Деревянные подвески окрашивали в белый или светло-желтый цвет, в соответствии с обликом реальных прототипов [Бородовский, Черемисин, 1989, с. 129–130]. Очевидно, в число материалов, из которых делали имитации, следует включить импортные раковины моллюсков, они, вероятно, были более доступными, нежели натуральные клыки кабана.

Заключение

Данные радиоуглеродного анализа и предметный комплекс позволяют отнести кург. 7 могильника Кырыко-ба к раннесакскому периоду. По времени сооружения он близок к таким памятникам, как Аржан-2, Шилик-ты, Талды II, Жалаулы. Погребенная в кургане женщина принадлежала к элите сакского общества; по социальному положению, как мы полагаем, она была близка к погребенным в северо-западных предгорьях Алтая (кург. 1 могильника Бугры, кург. 9 могильника Локоть-4а) [Чугунов, 2014; Шульга, 2003].

Рассмотренные украшения отчетливо отражают связь предметных комплексов Восточного Казахстана и Западной Сибири. Это проявляется прежде всего в единстве художественных традиций – сходство образов, композиций и орнаментальных мотивов. Вместе с тем серия предметов, изготовленных из нетипичного для степного пояса сырья, позволяет актуализировать проблему изучения внутриконтинентальных торговых и культурных трансляций, осуществлявшихся по направлению С–Ю. Субфоссильные устричные раковины с достаточно толстым меловым слоем могли добывать только на побережье Индийского океана и Персидского залива. С берегов южных морей они попадали в мастерские Северной Индии и Хорезма, в которых для кочевого населения степной Азии массово изготавливали украшения из драгоценных металлов и поделочных минералов.

В казахстанской степи торговля на большие расстояния сложилась еще в период поздней бронзы. В раннем железном веке она стала важным условием, обеспечивающим усиление власти правителей вождеств – распределение внутри общества редких и диковинных товаров позволяло им повысить свой престиж и влияние на подданных [Крадин, 2001, c. 138].

Работа выполнена в равных долях: Митько О.А. – за счет гранта Российского научного фонда, проект № 20-18-00111; Искаков К.А. и Умиткалиев У.У. – в рамках планового научного исследования кафедры археологии и этнологии исторического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Казахстан.

Выражаем искреннюю благодарность за помощь в подготовке данной публикации канд. геол.-минер. наук И.Н. Косенко, сотруднику лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, старшему преподавателю кафедры исторической геологии и палеонтологии геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета.

Список литературы Сопроводительный инвентарь элитного сакского погребения могильника Кырыкоба в системе культурных взаимосвязей кочевников Казахстана и Сибири

- Акишев К.А. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. – М.: Искусство, 1978. – 132 с.

- Баркова Л.Л. Резные изображения животных на саркофаге из 2-го Башадарского кургана // АСГЭ. – 1984. – Вып. 25. – С. 83–89.

- Баркова Л.Л., Панкова С.В. Татуировки на мумиях из больших Пазырыкских курганов (новые материалы) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 2. – С. 48–59.

- Богданов Е.С. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская художественная традиция). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – 240 с.

- Боковенко Н.А. Формирование конского снаряжения ранних кочевников Центральной Азии // Yлкен Алтайǝлемi. – 2017. – № 3 (4). – С. 8–42.

- Бородовский А.П., Телегин А.Н. Роговые украшения седла скифского времени с Приобского плато // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 2. – С. 52–62.

- Бородовский А.П., Черемисин Д.В. К изучению украшений из кабаньих клыков и их имитаций (социально-технологический аспект) // Скифо-сибирский мир. Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения). – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1989. – Ч. II. – С. 128–131.

- Волков П.В., Митько О.А., Губар Ю.С., Давыдов Р.В., Половников И.С. Технологический анализ украшений из бирюзы (по материалам находок из могильника скифского времени Ак-Даг I в Тыве) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2019. – Т. 18. – № 7: Археология и этнография. – С. 74–86.

- Грач А.Д. Принципы и методика историко-археологической реконструкции форм социального строя по курганным материалам скифского времени Казахстана, Сибири и Центральной Азии // Социальная история народов Азии. – М.: Наука, 1975. – С. 158–182.

- Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. – М.: Наука, 1980. – 256 с.

- Грязнов М.П. Аржан. Царский курган скифского времени. – Л.: Наука, 1980. – 64 с.

- Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А. Мифы в камне: Мир наскального искусства России. – М.: Алетей, 2005. – 472 с.

- Егоров Я.В. Новое исследование воина эпохи Великого переселения народов на Алтае // Культура древних народов Южной Сибири. – Барнаул: Алт. гос. ун-т, 1993. – С. 77–80.

- Завитухина М.П. Могильник времени ранних кочевников близ г. Бийска // АСГЭ. – 1961. – Вып. 3. – С. 89–108.

- Канторович А.Р. Классификация и типология элементов «зооморфных превращений» в зверином стиле степной Скифии // Структурно-семиотические исследования в археологии. – Донецк: Дон. нац. ун-т, 2002. – Т. 1. – С. 77–130.

- Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Шмидт А.В., Кузменкин Д.В., Абдулганеев М.Т. Раковины моллюсков в погребениях могильника Тузовские Бугры-1 как индикатор этнокультурных процессов на территории Южной Сибири и Средней Азии в III тыс. до н.э. // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2011. – № 2. – С. 37–45.

- Кореняко В.А. Происхождение скифо-сибирского звериного стиля (прагматические аспекты семиотики) // Структурно-семиотические исследования в археологии. – Донецк: Дон. нац. ун-т, 2002. – Т. 1. – С. 131–188.

- Королькова Е.Ф. Звериный стиль Евразии: Искусство племен Нижнего и Южного Поволжья в скифскую эпоху (VII–IV вв. до н.э.). – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2006. – 272 с.

- Крадин Н.Н. Политическая антропология. – М.: Ладомир, 2001. – 213 с.

- Кубарев В.Д. Портативный «алтарь» из Чичкеши // Древности Алтая. – Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алт. гос. ун-та, 1998. – С. 55–58. – (Изв. лаборатории археологии; № 3).

- Кубарев В.Д. Пазырыкские сюжеты в петроглифах Алтая // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1999. – С. 84–92.

- Кузьмина Е.Е. Скифское искусство как отражение мировоззрения одной из групп индоиранцев // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. – М.: Наука, 1976. – С. 52–65.

- Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира». – М.: Наука, 1972. – 267 с.

- Мандельштам А.М. Ранние кочевники скифского периода на территории Тувы // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. – М.: Наука, 1992. – 494 с. – (Археология СССР; т. 10).

- Марьяшев А.Н. Памятники эпохи бронзы и раннего железа в долине реки Коксу // Скифо-сибирский мир (искусство и идеология): тез. докл. 2-й Археол. конф. – Кемерово, 1984. – С. 45–46.

- Матвеева Н.П. Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке (лесостепная и подтаежная зоны). – Новосибирск: Наука, 2000. – 399 с.

- Мерщиев М.С. Поселение Кзыл-Кайнар-Тобе I–IV вв. и захоронение на нем воина IV–V вв. // По следам древних культур Казахстана. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1970. – С. 79–92.

- Могильников В.А. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тысячелетия до. н.э. – М.: Пущ. науч. центр РАН, 1997. – 196 с.

- Молодин В.И. Культурно-историческая характеристика погребального комплекса кургана № 3 памятника Верх-Кальжин II // Феномен алтайских мумий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. – С. 86–119.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми (культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи неолита и раннего металла). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т. 1. – 128 с.

- Моор Н.Н. Копытные в нехарактерных для звериного стиля тагарской культуры позах (по материалам тагарской мелкой пластики) // Архаическое и традиционное искусство: проблемы научной и художественной интерпретации: мат-лы Всерос. (с международным участием) науч. конф. – Новосибирск, 2014. – С. 51–53.

- Полидович Ю.Б. Природное и мифологическое в скифских изображениях (на примере позиций хвоста хищников) // Структурно-семиотические исследования в археологии. – Донецк: Дон. нац. ун-т, 2002. – Т. 1. – С. 181–198.

- Полосьмак Н.В. Всадники Укока. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. – 336 с.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 402 с.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. – М., Л.: АН СССР, 1960. – 361 с.

- Русакова И.Д. К вопросу о мифологических представлениях ранних кочевников // Археология Южной Сибири: сб. науч. тр., посвящ. 70-летию со дня рожд. А.И. Мартынова. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – С. 96–99.

- Савинов Д.Г. Ранние кочевники Верхнего Енисея. Археологические культуры и культурогенез. – СПб.: СПб. гос. ун-т, 2002. – 204 с.

- Самашев З.С. Берел. – Алматы: Таймс, 2011. – 236 с.

- Советова О.С. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и образы). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – 140 с.

- Сорокин С.С. Большие седельные подвески из Пазырыка и Башадара и их параллели // СГЭ. – 1973. – Вып. 36. – С. 47–51.

- Уманский А.П., Шамшин А.Б., Шульга П.И. Могильник скифского времени Рогозиха-1 на левобережье Оби. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2005. – 203 с.

- Черемисин Д.В. Петроглифы устья р. Чуи // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. – М.: Наука, 1990. – С. 162–165.

- Черемисин Д.В. О семантике маскированных рогатых лошадей Пазырыкских курганов // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 2. – С. 129–140.

- Черемисин Д.В. Искусство звериного стиля в погребальных комплексах рядового населения пазырыкской культуры: семантика звериных образов в контексте погребального обряда. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008а. – 136 с.

- Черемисин Д.В. К семантике образа клювоголового оленя в пазырыкском искусстве // Тропою тысячелетий: к юбилею М.А. Дэвлет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008б. – С. 99–105.

- Чугунов К.В. Захоронение «золотых людей» в традиции номадов Евразии (новые материалы и некоторые аспекты исследований) // Диалог культур Евразии в археологии Казахстана. – Астана: Сырыарка, 2014. – С. 714–725.

- Шульга П.И. Могильник скифского времени Локоть-4а. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – 204 с.

- Шульга П.И. Могильник раннескифского времени Гилёво-10 в предгорьях Алтая. – Новосибирск: Ред.-издат. центр Новосиб. гос. ун-та, 2016. – 258 с.