Состав и композиция сооружений ритуального комплекса с оленными камнями Ушкийн-Увэр (по результатам исследований 2013 года)

Автор: Ковалев Алексей Анатольевич, Эрдэнэбаатар Д., Рукавишникова И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена реконструкции структуры и истории сооружения ритуального комплекса с оленными камнями Ушкийн-Увэр (Хубсугульский аймак, Монголия) на основе масштабных раскопок 2013 г. В ходе работ были обнаружены и исследованы объекты наиболее раннего периода его существования: шесть забитых камнем катакомб и ритуальные ямы. Получены новые данные о возможных местах установки известных оленных камней, а также обнаружены in situ нижние части пяти новых. Определено, что в исследованную часть комплекса входили два единых по композиции ансамбля сооружений с рядами оленных камней. Основу каждого из них составляли две каменные платформы: одна изогнутая (ориентирована в меридиональном направлении), а другая прямоугольная (ориентирована в широтном направлении, сопровождалась каменными стелами). Оленные камни устанавливались по западному краю изогнутых платформ. Ансамбли с востока, севера и юга дополнялись жертвенниками с захоронениями костей лошади. Эти объекты не перекрывали друг друга, что говорит о едином композиционном замысле сооружения. К северу от него располагались еще два ряда оленных камней, к востоку от которых также находились аналогичные жертвенники, а к западу - каменные кольца с фрагментами кальцинированных костей животных. По составу и композиции все ансамбли (платформы со стелами, дуга из жертвенников с останками лошадей с востока, каменные кольца с кальцинированными костями животных с запада) аналогичны ритуальным сооружениям, сопровождающим погребальные курганы-херексуры Центральной Монголии, что подтверждает высказанное ранее предположение о замещении оленными камнями реальных погребений.

Монголия, поздний бронзовый - ранний железный век, оленные камни, херексуры, древние ритуалы, кенотафы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145748

IDR: 145145748 | УДК: 903.6 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.1.082-092

Текст научной статьи Состав и композиция сооружений ритуального комплекса с оленными камнями Ушкийн-Увэр (по результатам исследований 2013 года)

В 1970 г. комплекс погребальных и поминальных сооружений Ушкийн-Увэр был осмотрен отрядом Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции под руководством В.В. Волкова и Э.А. Новгородо-вой. Первая публикация выполнен- план комплекса (рис. 1). Экспедиция провела раскопки одного из крупных херексуров (Х-1) к северу от местонахождения оленных камней, кургана с кольцевой оградой, расположенного к востоку от изваяний (Х-12), ных в ходе разведки плана памятника и рисунков оленных камней [Волков, Новгородова, 1975] стала началом нового этапа исследований последних как феномена культуры евразийских номадов. На основании сходства изображенных на изваяниях Ушкийн-Увэра предметов вооружения с оружием «карасукских типов» Э.А. Новгородова и В.В. Волков предположили, что наиболее ранние оленные камни относятся к концу эпохи бронзы [Новгородова, 1973; Волков, Новгородова, 1975, c. 84; Волков, 1981, c. 111; Новгородова, 1989, c. 182–183, 211–212]. Опубликованный в 1975 г. план комплекса, на котором оленные камни изображены установленными в ряд, идущий от кургана-«херексура» к югу, послужил одним из аргументов в пользу отнесения их к единой культурной общности [Худяков, 1987, c. 156–158; Новгородова, 1989, c. 202].

В 1999–2006 гг. на памятнике проводила исследования монголо-японская экспедиция под руководством Д. Эрдэнэбаатара, Шу Такахама, Хая-ши Тошио [Takahama Shu et al., 2006]*. Был снят детальный топографический

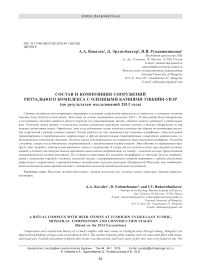

Рис. 1. План местонахождения Ушкийн-Увэр (по: [Takahama Shu et al., 2006]). На план нанесены границы раскопа 2013 г.

а – оленные камни (1–14 – нумерация по: [Волков, Новгородова, 1975]); б – стелы; в – каменный курган, каменная насыпь; г – ряд камней, каменное кольцо. Х – херексур.

Рис. 2. Раскоп 2013 г. на комплексе Уш-кийн-Увэр. Общий вид с востока ( 1 ) и с юга ( 2 ). Перемещенные оленные камни заретушированы.

а также ряда иных погребальных и ритуальных сооружений, в т.ч. каменных конструкций на небольшой площади в районе оленных камней 4 и 7 (здесь и далее известные на 2013 г. оленные камни 1–15 по нумерации В.В. Волкова и Э.А. Новгородовой). Были выполнены новые прорисовки известных оленных камней.

Обнаружение стелы с признаками таких изваяний («серьга», скошенная верхняя грань) в поле насыпи херексура подкрепляет, на взгляд авторов, предположение о синхронности подобных сооружений с оленными камнями [Ibid., p. 77]. Кроме того, по костям животных из исследованных ритуальных объектов, сопровождающих херексур и оленные камни, были получены четыре радиоуглеродные даты, все они (после калибровки) укладываются в период XIII–IX вв. до н.э. [Takahama Shu, 2010, c. 127].

В 2013 г. Международная Центрально-Азиатская археологическая экспедиция под руководством А.А. Ковалева и Д. Эрдэнэбаатара провела масштабные раскопки на памятнике Ушкийн-Увэр (рис. 2) с целью выявления особенностей пространственной организации ритуального места и прояснения вопроса о последовательности сооружения конструкций. В ходе работ была исследована центральная часть т.н. западного ряда оленных камней.

Раскоп был устроен таким образом, чтобы охватить абсолютно все сооружения в районе сохранившихся in situ оленных камней 5 и 10 (его расположение показано на рис. 1), а не только каменные конструкции в месте их максимальной концентрации. Наибольшая ширина раскопа с севера на юг составила 75 м, с запада на восток – 55 м. Грунт (гумусированные лессовые отложения) по всей площади снимался до уровня щебнистого предматерика, что должно было гарантировать выявление всех созданных человеком структур и объектов на каждом этапе развития комплекса. Чертежи для максимальной детализации выполнялись в масштабе 1 : 10.

Большую проблему для реконструкции структуры и истории сооружения комплекса создали варварские действия лиц, в 80-х или 90-х гг. XX в. вкопавших поваленные оленные камни. Изваяния вкапывались, естественно, без предварительного изучения сохранившихся в земле следов их первоначальной установки. Новые ямы могли повредить оригинальные сооружения. Особенно изрытым оказался участок, на котором изначально располагались оленные камни 6–8 [Волков, 2002, с. 80–81]. Об их исходном положении теперь можно только догадываться.

В исследованную часть комплекса входили два единых по композиции ансамбля сооружений с оленными камнями (рис. 3). Основу каждого из них составляли каменные платформы: одна – изогнутая, ориентированная длинной осью по линии юго-юго-запад – северо-северо-восток (платформы 1 и 2), другая – прямоугольная (платформы 3 и 4), вытянутая в широтном направлении, на оконечности которой устанавливались

Стела 1 А

ЧОК5

Ж 99; |

Ж 105

Стела 2

А * x^j ОК 21 (Ж) Катакомба 5

Ж 97;

:Ж 95

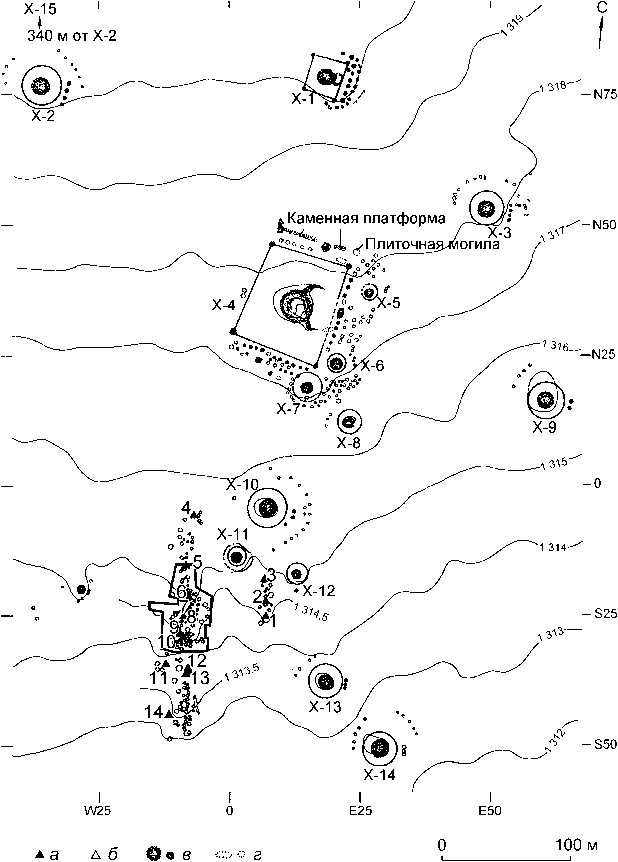

Рис. 3. План-схема исследованной в 2013 г. части комплекса.

Ж – жертвенник, ОК – оленный камень (нумерация по В.В. Волкову, Э.А. Новгородовой с добавлением вновь найденных изваяний; в скобках указаны полевые номера найденных фрагментов оленных камней), ЦС – центральное сооружение: U-образная ритуальная яма, «pit» – ямы, исследованные в 2006 г. Зеленым цветом обозначены объекты начального периода (катакомбы, ритуальные ямы), голубым – ряды оленных камней, желтым – сооружения с погребениями костей лошади и с кальцинированными костями;

ОК 20 (1J

Ж 94

Ж 104;

ХТйо

Стела"

Катак^Ю

■Ж 92.

Ж 93 Ж98 гм

о Яма ОК 6?*о Яма (объект 2) (объек^б) f

фкэ^Жвб/жад l - ж ву'

"■■■......•■•■ ;Ж44: .......

:Ж85......^uf;

Ж 84.....

ж83; Ж lip ж 109:

Ж 60

Ж 59

Ж 57;

Ж 44

Стела 18 д

Стела 17 А

Стела 16 д

Стела 19 д

Стела 20 Д

Стела 21 Д

6 м

Платформа 4

Стела'- ' " .....Ж82........Ж74-:

Ж 81.....(Ж 79 Ж-

Ж86^ ....... /ж 8Й (ж 76

Стела 12.

Стела 13»

Стела 14 А

Ж 72:

1ма ОК87

ДфЛЗ) 'тела 4 ..Ж 67, Ж 66

Ж 55; ^'^Ж 52;

;ж 58

Ж 1'14-~"

^Катакомба 1 такомба'2 /.....\

Ж 4?.......Ж 11^

ж 62) (Ж4)--^К4^

Ж 7§ -Ж 65

ок^А' .....••• ■.....■ (ж 70

ж 6$ ^^ЛВ

Ж 64 Ж 39: CD v V / Ж13

: Ж 69 Ж 68 ; /......■■

Яма1 Л Ж 61

Q Яма 2

Стела 15 а “Ям

Стела J1 д ОК 9

Платформа 3

ireria Стел:

Ж 25'"

эла 15

ОК 16 (9

Ж 1

Ж W8

। -у" =Ж 36

I ^ Я - Ж 1G£ <

Ж 43 • Ж 32:

Ж21Э Ж^ ;£<

ОК'17(4У*' "

Стела 6 д v

Cjena 7*% 'д

Стела Х^ I UJId

Ж 54:

Ж 16:Ж5

Ж14<ж>1

: Ж37/Жб; Ж"2

ч-......-1Ж35

106 V /

Ж 53

Ж 50

'•••.....Ж 51

Ж 49

Ж'21

Ж 20

Ж19

ЖУ

Ж 4

•••Ж 8

Ж18

Ж 34

Ж 15:

Ж9

Ж 115) Ж 71 ЭК 27 Жж 17

:Ж29

м®3*

ЖЙ

Жм;(Ж29

Ж 33

Ж10

Ж12 Ж11

три стелы. Оленные камни в обоих случаях располагались по западному краю изогнутой платформы.

Ансамбль 1 (рис. 4, 5). Изогнутая платформа 1 (рис. 5, 6) имеет длину ок. 5,2 м, наибольшую ширину ок. 2,1 м. Ее длинная ось (условно принята по линии хорды дуги восточной стороны) отклоняется от меридиана к северо-востоку приблизительно на 11°. Торцевые стороны платформы практически параллельны

Рис. 4. Ансамбль 1. Вид с юго-востока.

друг другу, южная короче северной. Обе продольные стороны изогнуты, причем если восточная представляет собой часть окружности, то кривизна западной увеличивается к югу. Эта непростая форма в плане, несомненно, была придана сооружению специально, поскольку такими же особенностями отличается и исследованная севернее платформа 2. Площадь платформы выложена небольшими плоскими обломками гранита в один слой, ее периметр сформирован такими же плитками, вкопанными вертикально в предматерик на глубину до 0,10–0,15 м.

Приблизительно в 4 м к западу от платформы 1 начинается прямоугольная в плане платформа 3, вытянутая в широтном направлении с отклонением от параллели к юго-западу ок. 4° (см. рис. 4, 5). Ее длинная ось выведена приблизительно на середину платформы 1. Длина сооружения ок. 9,5 м, ширина – ок. 2,1 м. Стенки платформы сложены из одного-двух слоев каменной кладки, а с южной стороны еще вкопаны две

Платформа 1

Яма ОК?

Стела 15

Яма ОК 9?

Платформа 3

ОК 16 (10)

Стела 9

;ла 10

Стела

Стела

ОК 16 (6)

ОК 16 (9) ^v?-П-РК16(1

Стела 12

^ Стела 13

Стела 14

Рис. 5. План центральной части ансамбля 1 с U-образной ритуальной ямой (после выборки ее заполнения).

0 3 м

Рис. 6. Изогнутая платформа 1 и ряд оленных камней 1 ансамбля 1. Вид с востока.

приостренные стелы. Пространство между стенками заполнено небольшими каменными глыбами в один – три слоя. В западной части платформа сильно разрушена. Менее чем в 2 м к западу от нее по линии, параллельной торцевой стороне, были вкопаны три стелы из необработанного камня (19–21). Такой же ряд (стелы 9–11) располагался и вдоль восточной стороны. Стелы 12–15, находившиеся к северу от платформы 3, могли относиться к тому же ансамблю, но планиграфически это не выявляется.

Западная сторона изогнутой платформы 1 в средней части перекрыта забутовочным материалом ямы, в которой стоит оленный камень 10 – один из немногих, сохранившихся до наших дней целиком in situ [Волков, 2002, табл. 72; 77, 1; Takahama Shu et al., 2006, pl. 18, 1] (см. рис. 5, 6). Яма была выкопана у самого края платформы, изваяние располагалось лицевой стороной строго на восток. Как выяснилось в ходе раскопок, приблизительно в 1,2 м к югу от этого оленного камня находился еще один (см. рис. 5, 6). Яма для его установки прорезала западный край платформы 1. Она овальная в плане, вытянута длинной осью по линии запад – восток, следовательно, оленный камень также должен был быть ориентирован узкими сторонами по этой линии. В яме находился обломок средней части оленного камня (фрагмент ОК 9), воткнутый наклонно в перевернутом положении (см. рис. 5). Нижняя часть этого же камня (фрагмент ОК 6) лежала на древнем горизонте в 1 м к юго-западу от ямы, а два фрагмента верхней обнаружены к югу от ямы (ОК 8) и на платформе 1 (ОК 10). Расположение обломков указывает, скорее всего, на то, что именно этот оленный камень, получивший номер 16, был установлен в указанной яме.

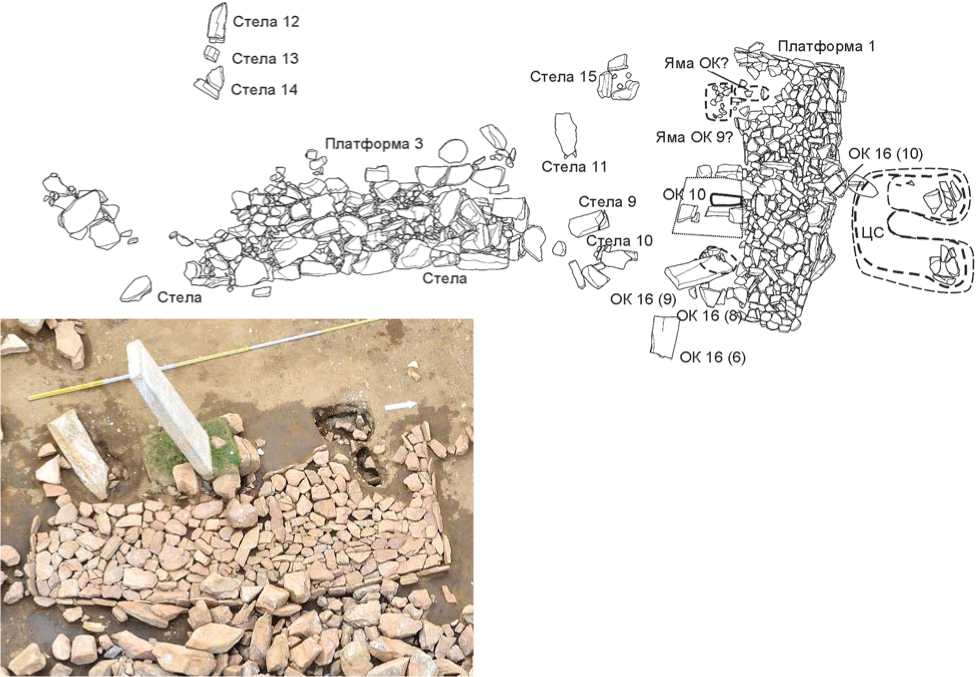

В 2 м к северу от оленного камня 10 выявлены еще две ямы, предназначенные, видимо, для установки оленных камней (см. рис. 5, 6). Одна из них прорезала западную сторону платформы 1, имела в плане подовальную форму, длинной осью ориентирована в широтном направлении. Вероятно, в ней был первоначально установлен «уплощенный» олен-ный камень типа изваяния 10. Его обломков обнаружить не удалось. С запада к этой яме примыкала другая, подпрямоугольная в плане, вытянутая, напротив, в меридиональном направлении. По пропорциям она подходит для оленного камня 9, который, судя по плану В.В. Волкова, «лежал в земле» в 2 м к северу от стоявшего оленного камня 10 [Волков, 2002, табл. 72; 76, 2 ; Takahama Shu et al., 2006, pl. 17, 2 ]. Верхний конец изваяния был отбит в древности. Нам удалось найти его среди каменных обломков, лежавших на уровне древнего горизонта в 3 м к западу от ямы оленного камня 16 (фрагмент ОК 7; рис. 7), что косвенно подтверждает нашу атрибуцию.

Итак, вдоль западного края платформы 1 был установлен ряд оленных камней, ориентированный по линии юго-юго-запад – северо-северо-восток (ряд 1).

Ансамбль 2 (рис. 8). Изогнутая платформа 2 так же, как и платформа 1, сложена из одного слоя неболь-

Рис. 7. Оленный камень 9.

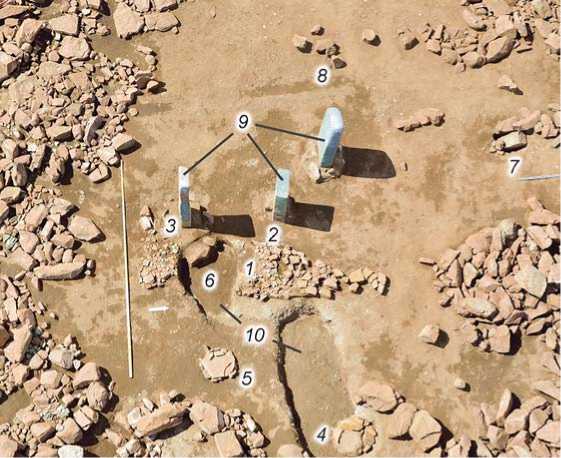

Рис. 8. Ансамбль 2. Центральная часть с окружающими объектами. 1 – изогнутая платформа 2; 2 – яма для установки оленного камня 7 (?) (pit 1); 3 – яма для установки оленного камня 8 (?) (pit 3); 4 – катакомба 1; 5 – катакомба 2; 6 – место просадки платформы 2 в камеру катакомбы 2 (разрушено); 7 – оленный камень 18 in situ ; 8 – яма для установки оленного камня 6 (?); 9 – перемещенные оленный камень 8 и фрагменты оленного камня 7; 10 – траншеи экспедиции 2006 г.

ших плиток, по периметру окаймлена такими же плитками, вкопанными вертикально. Она была зачищена и зафиксирована монголо-японской экспедицией в 2005–2006 гг. [Takahama Shu et al., 2006, p. 72–73]. К сожалению, в ходе этих исследований платформу сильно повредили. Нам удалось обнаружить in situ только часть плиток, установленных вертикально по ее периметру, а также небольшой участок выкладки. Северо-западный угол платформы был уже разрушен ко времени раскопок 2005–2006 гг., однако здесь сохранились фрагменты периметра, которые позволяют реконструировать форму сооружения.

Судя по имеющимся данным, платформа 2 по форме в плане аналогична платформе 1, но с более резкими диспропорциями. Ее длина составляла ок. 5,4 м, наибольшая ширина – 2,2 м. Торцевые стороны были прямыми и параллельными друг другу, причем южная короче северной, продольная восточная сторона также была прямой, а западная вогнута по дуге, кривизна которой нарастала к югу. Ориентация сооружения (по западной стороне) – 20° к северо-востоку от меридиана.

Примерно в 5 м к западу от платформы 2 начинается прямоугольная платформа 4, вытянутая строго в широтном направлении. Она сложена аналогично платформе 3, стенки образованы уложенными по прямой линии крупными каменными блоками, внутреннее пространство заполнено небольшими глыбами в один-два слоя. Западная часть сооружения сильно разрушена. В 1 м к западу от платформы по линии, параллельной ее торцевой стороне, были вкопаны три стелы из необработанного камня (№ 16–18). Еще одна стела (№ 4) находилась между платформами 2 и 4, однако ее принадлежность этому ансамблю планиграфи-чески подтвердить невозможно.

На момент осмотра комплекса В.В. Волковым и Э.А. Новгородовой в 1970 г. примерно на месте платформы 2 стояла in situ как минимум нижняя часть оленного камня 7. Именно в таком положении (вид сверху) он изображен на плане В.В. Волкова и назван «стоящим» [2002, с. 80–81; табл. 72]. Кроме того, в статье 1975 г. [Волков, Новгородова, 1975, с. 80] сообщается не только о высоте надземной части этого изваяния (1,7 м), но и об общей его длине (3,75 м). Таким образом, «стоящий» оленный камень 7 или его нижняя часть были выкопаны в ходе разведки 1970 г. В монографии В.В. Волков дал рисунок этого изваяния с разрывом на месте разлома [2002, табл. 73, 3]. Так что надземная часть оленного камня 7 была, скорее всего, уже отколота к началу работ 1970 г. Японские исследователи в 2005 г. застали обратную картину: вкопана была уже верхняя часть камня, а нижняя лежала у ее подножия; вокруг них было выложено кольцо из обломков гранита в два-три ряда и один слой. Это кольцо и уложенная нижняя часть оленного камня 7 перекрывали вышеописанную платформу 2. Ясно, что верхняя часть изваяния была вкопана сюда после 1970 г. Оленные камни, насколько нам известно, никогда не устанавливались в центре каменного кольца. Одно это наводит на мысль, что кольцо было выложено в XX в. Однако есть и более серьезное доказательство. В ходе работ монголо-японской экспедиции 2005 и 2006 гг. вкопанный обломок оленного камня 7 вытащили и полностью исследовали яму (pit 2), в которой он находился. Опубликованные чертежи и фотографии показывают, что глубина этой ямы составляла всего ок. 52 см, а диаметр – 98 см [Takahama Shu et al., 2006, pl. 10, 11], она не могла предназначаться для установки столь крупного оленного камня. А вот севернее, непосредственно под кладкой указанного каменного кольца, обнаружилась другая яма (pit 1), глубиной 1,06 м, диаметром в нижней части 0,5, вверху – 1,38 м. По своим параметрам она точно соответствует нижней, закапывавшейся части оленно-го камня 7 (без рисунков), которая имеет длину 1,1 м, плавно сужается книзу с ширины 0,6 м до 0,3 м [Ibid., pl. 16]. Именно из этой ямы, скорее всего, В.В. Волков ее выкапывал. Поэтому перекрывающее яму каменное кольцо должно было быть сооружено уже после работ Советско-Монгольской экспедиции и не может учитываться в составе комплекса.

Яма (pit 1), в которой, как мы предполагаем, изначально стоял оленный камень 7, расположена около середины западной стенки платформы 2, поэтому данное изваяние, аналогичное по пропорциям олен-ному камню 10, находилось в том же положении относительно платформы 2, что и этот камень относительно платформы 1.

Юго-западный угол платформы 2, как и у платформы 1, был прорезан ямой (pit 3) [Ibid., p. 73, pl. 11]. Эта яма, исследованная в 2006 г., имела диаметр 165 см, глубину 55 см. В ней были обнаружены камни до 30 см в диаметре, которые могли использоваться для забутовки оленного камня. Японские коллеги почему-то предположили, что в эту яму устанавливался оленный камень 7. Однако простейшие расчеты показывают, что он никак не мог бы удержаться в вертикальном положении, если бы его зауженная нижняя часть была закопана в землю на 55 см, а на поверхности осталась в 2 раза более широкая верхняя часть высотой 3,2 м. Скорее всего, эта яма служила для установки оленного камня 8, найденного в 1970 г. лежащим «рядом со стоящим камнем № 7» с южной стороны [Волков, 2002, с. 81, табл. 72]. Согласно описанию, он имел длину 2,3 м, ширину 0,4–0,5, толщину 0,15–0,18 м. Судя по рисунку В.В. Волкова, его нижняя часть без изображений (закапываемая в землю) составляла немного менее четверти от общей длины (от 2,3 м), т.е. как раз ок. 55 см [Там же, табл. 76, 1). Поэтому, вполне вероятно, в яму (pit 3), прорезавшую край платформы 2, изначально был установлен олен-ный камень 8.

Таким образом, можно предположить, что вдоль западного края платформы 2 так же, как и у платформы 1, был сооружен ряд оленных камней, ориентированный по линии юго-юго-запад – северо-северо-восток (ряд 2).

Севернее ансамблей 1 и 2 были прослежены еще два (?) ряда сооружений, состоящие из оленных камней, каменных колец с погребениями костей лошади и насыпями, а также с кальцинированными костями.

Ряд 3. В 3 м к северо-западу от северо-западного угла платформы 2 нами обнаружена in situ нижняя часть оленного камня подквадратного сечения, который получил номер 18 (фрагмент ОК 12) (см. рис. 3, 8). Северо-северо-западнее его был изначально установлен найденный нами оленный камень 19, его вывороченная нижняя часть (фрагмент ОК 13) лежала около ямы, а обломки средней – на современной поверхности. Видимо, еще одним в этой дуге был поваленный в древности оленный камень 6. Как сообщалось в статье 1975 г., он замыкал с севера «ряд» оленных камней «6–8, 11, 13 и 15» [Волков, Новгородова, 1975, с. 80]. На плане он показан «лежащим» совсем недалеко от оленного камня 7 [Волков, 2002, табл. 72]. Рисунок В.В. Волкова [Там же, табл. 75, 1 ] отображает только надземную часть изваяния, хотя начиная со статьи 1975 г. приводится его общая длина – 3,4 м, что весьма сомнительно, поскольку зафиксированная часть с рисунками составляет всего 1,9 м. Это оставляет возможность того, что положение, в котором камень застала монголо-японская экспедиция [Takahama Shu et al., 2006, pl. 2], является первоначальным. Тогда он оказывается в этом ряду между оленными камнями 18 и 19, с небольшим смещением к востоку. Однако сегодняшнее местонахождение изваяния отстоит от предполагаемого места установки оленного камня 7 на 8 м, что расходится с планом 1970 г. Возможно, оно было изначально установлено южнее, в 4 м к западу от северо-западного угла платформы 2, где нами зачищена яма диаметром ок. 0,4 м, глубиной ок. 0,8 м (см. рис. 8). В ее заполнение уходило несколько каменных обломков, другие лежали вокруг на уровне древнего горизонта (эти стуктуры получили полевое обозначение «объект 5»; см. рис. 3). Оленный камень 6 имеет ширину 0,38 м, а толщину 0,27 м [Волков, 2002, с. 80], поэтому по основным параметрам яма для него подходит.

В случае, если оленный камень 6 был установлен в указанную яму, ряд 3 располагался обособленно от ряда 2 (вдоль западного края платформы 2), к северо-западу от него. Если же он сохранил свое первоначальное положение, то линия, по которой устанавливались вместе с ним оленные камни 18 и 19, была как бы продолжением дуги, образованной западной стенкой платформы 2, и, соответственно, ряда 2, включавшего оленные камни 7 и 8 (см. рис. 3).

Ряд 4. В следующий ряд входят стоящий in situ оленный камень 5, а также найденные нами оленные камни 20 и 21, от которых in situ сохранились вкопанные нижние части (фрагменты ОК 16 и ОК 26 соответственно) (см. рис. 3, 9). Если отбитых фрагментов последнего найти не удалось, то обломки оленного камня 20 (как минимум пять) обнаружены на широкой площади северной части раскопа. Ряд 4 имеет форму слабоизогнутой дуги. Аналогичное размещение олен-ных камней было про слежено нами при раскопках на соседнем (10 км к западу) ритуальном комплексе с восемью изваяниями Суртийн-дэнж [Ковалев, Эрдэ-нэбаатар, 2010, рис. 4, 5].

К югу от платформы 1 нами открыт отдельно стоящий оленный камень 17: нижняя часть (фрагмент ОК 4) in situ и три обломка в южной части раскопа на древнем горизонте. Яма для его установки смещена к западу от оси ряда 1, входящего в ансамбль 1. Юго-западнее оленного камня находился ряд из трех стел (№ 6–8).

С востока, юга и севера ансамбли были дополнены более чем сотней жертвенников, основу которых составляли неглубокие ямы с захороненными частями лошадиных скелетов. Как правило (хотя не все жертвенники имеют столь полный набор), на дне ямы находились четыре копыта и верхнее ребро, а на них кости черепа и шейный отдел позвоночного столба. Ориентация копыт и черепов восточная. Этот вид захоронения, многократно зафиксированный при раскопках сооружений, сопровождающих оленные камни и херексуры, видимо, связан с обрядом, который до-

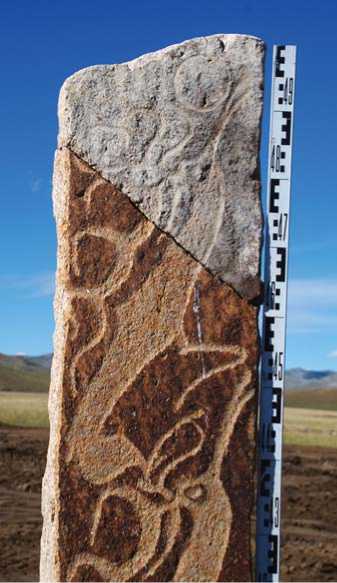

Рис. 9. Оленный камень 20 in situ . Вид с севера.

жил до наших дней в Центральной Азии: именно такой набор костей остается после сгнивания конской шкуры, выставляемой в ритуальных целях (см. напр.: [Потанин, 1883, с. 78–79]), верхнее ребро в погребении символизирует внутренности лошади. Ямки с частями лошадиных скелетов заполнялись грунтом, затем (что подтверждается стратиграфическими наблюдениями) вокруг большинства из них сооружалось кольцо из одного – трех слоев камня, засыпавшееся каменными обломками различного размера. По мере отдаления от центра ансамблей качество этих каменных сооружений ухудшается, в ряде случаев кольцо только «намечено» укладкой отдельных глыб. По восточной окраине комплекса располагались жертвенники вовсе без каменных сооружений.

При тщательном полевом исследовании нами не встречено ни единого случая перекрывания одним жертвенником другого. Все они сооружались с уче-

Рис. 10. Фрагмент оленного камня 20 в засыпке жертвенника 52.

Рис. 11. U-образная ритуальная яма (вид с запада после разборки заполнения, на переднем плане край платформы 1).

том уже имеющихся. Жертвенники не перекрывают и не нарушают также каменные платформы и ряды оленных камней 1–4, что говорит о единстве замысла всего комплекса на этом этапе. В то же время фрагмент оленного камня 20 был обнаружен нами в заполнении жертвенника 52 (рис. 10). Данный факт свидетельствует о долговременном функционировании комплекса. Провести точную границу между жертвенниками, входящими в ансамбли 1 и 2 или сопровождающими ряды оленных камней 3 и 4, не представляется возможным, хотя некоторые наблюдения могут указывать на определенное членение этого массива.

Нами впервые зафиксированы и исследованы сооружения, относящиеся либо к наиболее раннему периоду существования комплекса, либо к начальным стадиям формирования отдельных его частей: шесть катакомб, забитых камнем, а также ритуальная U-образная в плане яма со вкопанными в ее дно стелами. Эта яма, получившая полевое обозначение «центральное сооружение» (ЦС), была выкопана и засыпана камнем, по данным стратиграфии, до строительства платформы 1 (см. рис. 3–5). Плитки бордюра с восточной стороны последней перекрывали край каменного завала ритуальной ямы. Кроме того, камни этого завала лежали на ее краю на уровне ок. 10 см ниже, чем уровень, на котором располагалась платформа 1. Жертвенники с лошадиными костями 106 и 108 устроены поверх каменного завала ритуальной ямы. В то же время оленный камень 10 вкопан с противоположной стороны платформы 1 в точности по линии оси симметрии ритуальной ямы, а сама платформа сооружена практически на краю последней, и хорда ее вогнутой восточной стороны почти перпендикулярна этой оси (отклонение на 3°). Таким образом, можно предположить определенное единство ритуальной ямы и сооружений ансамбля 1.

В плане яма (рис. 11) имела размеры примерно 2 × 2 м, между ее северной и южной частями была оставлена перемычка шириной ок. 0,4–0,5 м, ориентированная в широтном направлении с отклонением примерно на 7° к юго-востоку. Дно ямы понижалось к востоку (с уровня приблизительно 0,3 м от древнего горизонта до уровня ок. 0,7 м). В ее северной части на дне зачищены фрагменты таза и челюсти лошади. На концах «ветвей» яма расширялась. Здесь в ее дно были вкопаны стелы из необработанных обломков гранита: в северной части – три плоские, ориентированные широкими сторонами примерно по линии запад – восток, а в южной – четыре, расположенные приблизительно по сторонам света. На западном краю северной «ветви» лежал гранитный обломок с выемкой сверху, ориентированной точно по линии восток – запад (алтарь?).

Яма была забита обломками камня. Наверху этой засыпки в северной части лежала глыба размерами

Рис. 12. Камень с выбитой лункой в заполнении U-образной ритуальной ямы.

0,7 × 0,6 × 0,5 м. На ее верхней грани имеется лунка диаметром ок. 0,1 м (рис. 12), поверхность которой покрыта натеком органического вещества (взят соскоб для проведения химического и генетического анализов). От лунки по камню идут многочисленные радиальные трещины. Они могли образоваться при промерзании жидкости, залитой в углубление. Несомненно ритуальное применение этой глыбы, но в засыпке ямы она, возможно, была вторично использована, поскольку лунка оказалась здесь в наклонном положении.

Каждая катакомба представляла собой вертикальную шахту диаметром до 1 м и глубиной до 1,6 м, в западной стенке которой устраивался подбой длиной 0,8–1,5 м (рис. 13, 14). Вход в камеру закладывался каменной плитой, в катакомбах 1 и 2 их было несколько. Шахта плотно забивалась камнями. Катакомбы 3, 5, 6 сопровождались каменными кольцами (рис. 15). Эти кольца («жертвенники» 30, 93 и 96) входили в ряды типичных жертвенников с захоронениями. Шахта катакомбы 1 была перекрыта жертвенником 114 (stone heap 1 по нумерации 2006 г.) [Takahama Shu et al., 2006, p. 71, pl. 10], край шахты катакомбы 3 – жертвенником 31. Часть платформы 2 в древности просела в катакомбу 2; в 2006 г. это приняли за яму (pit 4) [Ibid., p. 73–74, pl. 11, 5 ].

Планиграфия катакомб позволяет предполагать их композиционное единство с ансамблем 2 (катакомбы 1 и 2), рядами оленных камней 3 и 4 (катакомбы 4–6), а также с оленным камнем 17 (катакомба 3). Случаи перекрывания шахт жертвенниками могут указывать на то, что дислокация входа в катакомбу была неизвестна людям, обустраивавшим ритуальное место,

Рис. 13. Катакомба 2. Вид с запада.

Рис. 14. Катакомба 2. Заполнение камеры. Вид с севера.

Рис. 15. Катакомба 6. Вид входной шахты с юго-востока.

либо игнорировалась ими. Поэтому принадлежность этих сооружений отдельным ансамблям остается дискуссионной.

Предварительные итоги исследования памятника Ушкийн-Увэр предоставляют новые доказательства единства планировки ансамблей сооружений с олен-ными камнями и ритуально-погребальных комплексов херексуров Центральной Монголии, о котором уже говорилось на примере Суртийн-дэнжа [Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2007, 2010]. Аналогичную композицию каменных колец, содержащих погребения костей лошади, и прямоугольных каменных платформ со стелами мы видим на планах херексуров (Уш-кийн-Увэр, Жаргалантын-ам, Урт-булагын, Цацын-эрэг B09 и В10 и др.) [Takahama Shu et al., 2006, pl. 2; Төрбат и др., 2011, т. 53–54; Allard, Erdenebaatar, 2005, p. 547–551; Erdenebaatar, 2007; Magail, 2007, p. 115–116]. Это подтверждает предположение о замещении оленными камнями реального погребального сооружения – кургана с могилой [Ковалев, Эрдэнэба-атар, 2007, c. 104]. Таким образом, можно утверждать, что в Центральной Монголии все оленные камни использовались как кенотафы – памятники, изображающие реальных умерших людей, по каким-то причинам не погребенных в курганах-херексурах (о понятии «кенотаф» см.: [Тишкин, Грушин, 1997]). В настоящее время появились новые свидетельства использования оленных камней Евразии в качестве ритуального замещения покойного, в т.ч. известны случаи намеренного захоронения оленных камней в курганах раннескифского времени Тувы [Ковалев, Рукавишникова, Эрдэнэбаатар, 2014].

Список литературы Состав и композиция сооружений ритуального комплекса с оленными камнями Ушкийн-Увэр (по результатам исследований 2013 года)

- Волков В.В. Оленные камни Монголии. -Улан-Батор: Изд-во АН МНР, 1981. -253 с.

- Волков В.В. Оленные камни Монголии. -2-е изд. -М.: Науч. мир, 2002. -248 с.

- Волков В.В., Новгородова Э.А. Оленные камни Ушкийн-Увэра (Монголия)//Первобытная археология Сибири. -Л.: Наука, 1975. -С. 78-84

- Ковалев А.А., Рукавишникова И.В., Эрдэнэбаатар Д. Оленные камни -это памятники-кенотафы//Древние и средневековые изваяния Центральной Азии. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. -С. 41-54

- Ковалев А.А., Эрдэнэбаатар Д. Две традиции использования оленных камней Монголии//Каменная скульптура и мелкая пластика древних и средневековых народов Евра зии. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007. -С. 99-105. -(Тр. САИПИ; вып. 3)