Состав и микроструктура пластовых строматолитов Каруярвинской свиты полуострова Средний (северо-восточное обрамление Кольского полуострова)

Автор: Михайленко Ю.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (245), 2015 года.

Бесплатный доступ

Впервые исследованы строение, состав и микроструктура пластовых строматолитов, обнаруженных на п-ове Средний в каруярвинской свите кильдинской серии (рифей). Слоистость строматолитов обусловлена чередованием темных (органогенных) и светлых (терригенных) слоев. Сгустковая микроструктура и черные переплетающиеся нити, которые были обнаружены в темных доломитовых слоях, интерпретируются как следы микробиальной жизни.

Рифей, полуостров средний, пластовые строматолиты, микроструктуры, каруярвинская свита, кaruyarvinskaya suite

Короткий адрес: https://sciup.org/149129164

IDR: 149129164

Текст научной статьи Состав и микроструктура пластовых строматолитов Каруярвинской свиты полуострова Средний (северо-восточное обрамление Кольского полуострова)

По результатам полевых работ (2006 г.) на п-ове Средний вдоль юговосточного побережья губы Большая Волоковая была впервые доказана строматолитовая природа пластовых слоистых образований в составе пестроцветной терригенно-карбонатной каруярвинской свиты среднего(?) — верхнего рифея [4, 10]. Таким образом, строматолиты п-ова Средний являются связующим звеном между рифейскими строматолитами п-ова Варангер и о. Кильдин, которые рассматриваются в составе известной строматолитовой формации, обрамляющей с северо-востока ВосточноЕвропейскую эпикарельскую платформу. Строматолитовая (карбостро-мовая) формация узкой полосой прослеживается вдоль Главного Тиман-ского разлома, который ограничивает ее с юго-запада, и его северо-запад- ного продолжения — разлома Троль-фиорд-Комагельв — на 2500 км от По-людова Кряжа до Северной Норвегии [4,14] и является важным биорепером при корреляции рифейских комплексов.

Цель настоящей работы заключается в характеристике пластовых строматолитов каруярвинской свиты п-ова Средний, основанной на полевых наблюдениях и результатах изучения ориентированных аншлифов, шлифов и свежих сколов образцов.

Объект исследований

Верхнедокембрийский комплекс дислоцированных и метаморфизованных осадочных пород широко распространен вдоль северной и северо-восточной периферии Кольского п-ова, где он залегает на гнейсах и гранитах архея — нижнего протерозоя. Наиболее крупные выходы и достаточно полные разрезы его известны в пределах баренцевоморской акватории Кольского п-ова, на п-овах Средний, Рыбачий и о. Кильдин [7,8,11], а также на северо-востоке Норвегии, на п-ове Варангер [18]. Его юго-восточным продолжением принято считать рифейский комплекс байкалид п-ова Канин и Тиманского кряжа [3, 4, 8, 12]. Детальная характеристика геологического строения п-ов Средний, Рыбачий и о. Кильдин рассмотрена в ряде опубликованных работ [7—9,11, 13, 15, 18 и др.].

Рифейский разрез п-ова Средний включает кильдинскую и волоковую серии. Кильдинская серия включает (снизу вверх): пяряярвинскую, пал-винскую, поропелонскую, землепах-тинскую и каруярвинскую свиты общей видимой мощностью около 1600 м. Разрез волоковой серии представлен (снизу вверх): куяканской и пуманской свитами (около 500 м) [12]. Вышеуказанные серии разделены перерывом с угловым несогласием. Изучение столбчатых строматолитов (о. Кильдин) и микрофитолитов в породах кильдинской серии, а также K-Ar-возраст по глаукониту (для п-ова Средний — 1059—619 млн лет, а для о. Кильдин — 1015—709 млн лет [1]) позволили большинству исследователей отнести кильдинскую серию к верхнему рифею, тогда как вышележащую волоковую серию — к верхнему рифею-венду(?) [7,9,11,13,15,18].

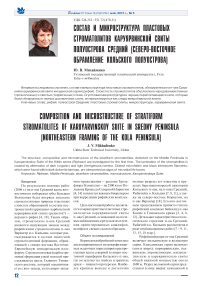

Каруярвинская свита кильдинской серии имеет локальное развитие на северо-западном побережье и широкое вдоль северо-восточного побережья п-ова Средний, от устья ручья Выкат в направлении мыса Земляной. Она согласно залегает на земле-пахтинской свите, местами с тектоническим контактом. Свита сложена ритмично переслаивающимися, выветрелыми, пестроцветными от красных до зеленовато-серых преимущественно метаалевролитами, глинизированными метасланцами, а также темно-серыми доломитами, которые при выветривании приобретают палевую окраску. Они включают пластовые строматолиты, которые четко выделяются на общем фоне своей волнисто-слоистой текстурой. В строении свиты выделяются трехчленные ритмы мощностью около 3— 3.5 м каждый (рис. 1, а). Общее количество ритмов в строении свиты вдоль побережья губы Большая Волоковая не менее 20, т. е. видимая мощность каруярвинской свиты около 70 м. Залегание пород вдоль побережья губы Большая Волоковая изменчивое, с преобладающим падением слоев на северо-восток под углами 4—20°.

Методы исследования

Аншлифы и шлифы пластовых строматолитов были изучены при помощи стереоскопического микроскопа Motic MLC-150 и оптического микроскопа Olympus Б х 51.

Изучение состава и микроструктур строматолитов проведено на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионным спектрометром X-MAX фирмы OXFORD Instruments (напыление углеродное) в ИГ Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар). Из строматолитов были вырезаны пластинки размером 1 х 1 см (поперечные срезы). Для получения более четкой картины микрострукту ры пластовых строматолитов некоторые образцы были протравлены слабым раствором соляной кислоты (10 %). Кроме обработанных поверхностей строматолитов для изучения были подготовлены свежие сколы образцов (продольные и поперечные).

Результаты и их обсуждение

Биостромы изучаемых пластовых строматолитов в естественных обнажениях четко выделяются благодаря своей тонкой слоистости и волнистобугорчатой поверхности напластования (рис. 1, б—г). Они образуют слои мощностью от 0.5 до 1.5 м, прослеживаются во время отлива вдоль побережья на расстоянии около 4 км.

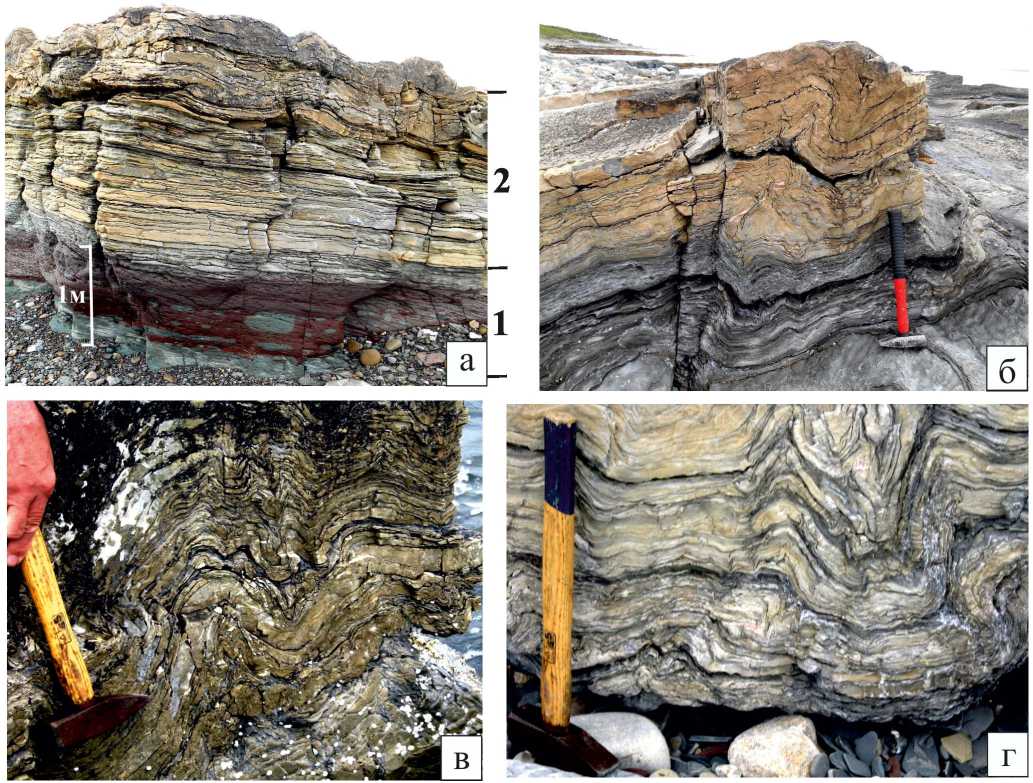

В вертикальном сечении наблюдается субгоризонтальное или флексурообразное унаследованное перегибание слоев. Иногда в постройке создается ряд бугорков, производящих впечатление сближенных между собой столбиков (рис. 1, в; рис. 2, б, д). Однако каждый строматолитовый слой проходит через все эти ложные столбики, не прерываясь. Волнистобугорчатые строматолитовые слои с поверхности наслоения образуют чередующиеся пологие мелкие бугорки длиной 10 см, шириной 2 см, высотой 1—1.5 см и впадины шириной 5—7 см.

Рис. 1. Особенности строения каруярвинской свиты п-ова Средний: а — строение одного из ритмов каруярвинской свиты вдоль побережья губы Большая Волоковая: 1 — пестроцветные метаалевролиты, 2 — темно-серые доломиты с пластовыми строматолитами; б, в, г — биостромы пластовых строматолитов в разрезе.

Fig. 1. Composition features of Karuyarvinskaya formation in Sredny Peninsula: а — composition of one of the rhythms of Karuyarvinskaya formation along the coast of Bolshaya Volokovaya Bay. 1 — variegated, metaaleurolities 2 — dark gray dolomites with stratiform stromatolites; б, в, г — biostromes of stratiform stromatolites in section.

Форма продольного сечения бугорков самая разнообразная: округлая, эллипсовидная, с-образная и т. п.

Сравнительный анализ пластовых строматолитов каруярвинской свиты с голотипом формы Stratifera flexurata Komar и с формой из умбель-ской свиты Прибайкальской зоны юга Восточной Сибири [2] позволил к. г.-м. н. С. А. Анисимовой (Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск) отнести изучаемую форму к виду Stratifera aff. flexurata Komar.

Микроструктура пластовых строматолитов определяется закономерным чередованием слоев двух типов: органогенных и терригенных (рис. 2, а—ж). Органогенные слои (от темно-серой до черной окраски) состоят из тонкозернистого доломита с незначительной примесью обломочного алевритового материала. Внутри органогенных слоев обнаружены следы былой микробиальной жизни в виде сгу-стковой (комковатой) структуры пелитоморфного доломита (рис. 2, з) и дихотомирующих нитей черной окраски (рис. 2, и). Терригенные (светло-серые, розовато-серые ) слои представлены алевритовым полевошпат-кварцевым материалом с доломитовым тонкозернистым базальным цементом.

СаСО

1 см

Рис. 2. Структуры пластовых строматолитов (поперечный разрез): а — чередование органогенных (темно-серых) и терригенных (светло-серых) слоев, штуф 508-1; б — ряд бугорков (показаны стрелками), создающих впечатление сближенных столбиков (слойки обведены маркером), аншлиф 5-В; в — флексурообразное изгибание слоев с линзочками белого кальцита, шлиф 77-5к; г — четкая слоистость, неправильно-волнистая, аншлиф 5-В; д, е — ряд бугорков, создающих впечатление микростолбиков, шлиф 166-3; ж — полого-волнистая слоистость, шлиф 77-5к; з — сгустковая микроструктура органогенных слоев, шлиф 77-4к; и — черные дихотомирующие нити в строении органогенного слоя, шлиф 508-1; к — обрывки черных нитей в строении органогенных слоев, шлиф 77-5к; л — лейсты метаморфического биотита в составе органогенных слоев; прямоугольником обозначен участок, где биотит развивается по обрывкам черных нитей, шлиф 76-1. Масштабный отрезок для рисунков е—з 500 мкм, для рисунка ж — 100 мкм

Fig. 2. Structures of stratiform stromatolites (cross section): а — alternation of organogenic (dark gray) and terrigenous (light gray) strata, sample 508-1; б — line ofplugs (arrows), creating impression of closely spaced columns (laminae circled), polished section 5-B; в — flexure-like bending layers with small lenses ofwhite calcite, polished section 77-5к; г — clear stratification, irregularly wavy, polished section 5-B; д, е — series ofplugs that create impression of micropillars, section 166-3; ж — flat wavy stratification, section 77-5k; з — lumpy microstructure of organogenic layers, section 77-4k; и — black dichotomizing threads in the structure of organogenic layer, thin section 508-1; к — scraps of black threads in the structure of organogenic layers, section 77-5k; л — metamorphic biotite composed oforganogenic layers; rectangle designated area where biotite develops on the scraps of black threads, section 76-1. The scale interval for the figures е—з 500 microns, for figure ж — 100 microns.

Углеродистое вещество (УВ) в составе тёмно-серых органогенных слоев изучено методом спектрального комбинационного рассеивания (рамановская спектроскопия) [9]. Рамановские спектры УВ всех образцов строматолитов аналогичны спектрам разупорядоченного (аморфного) УВ [16, 17, 19]. Исходным, очевидно, было УВ сложного состава, что служит аргументом в пользу его биогенного происхождения [9].

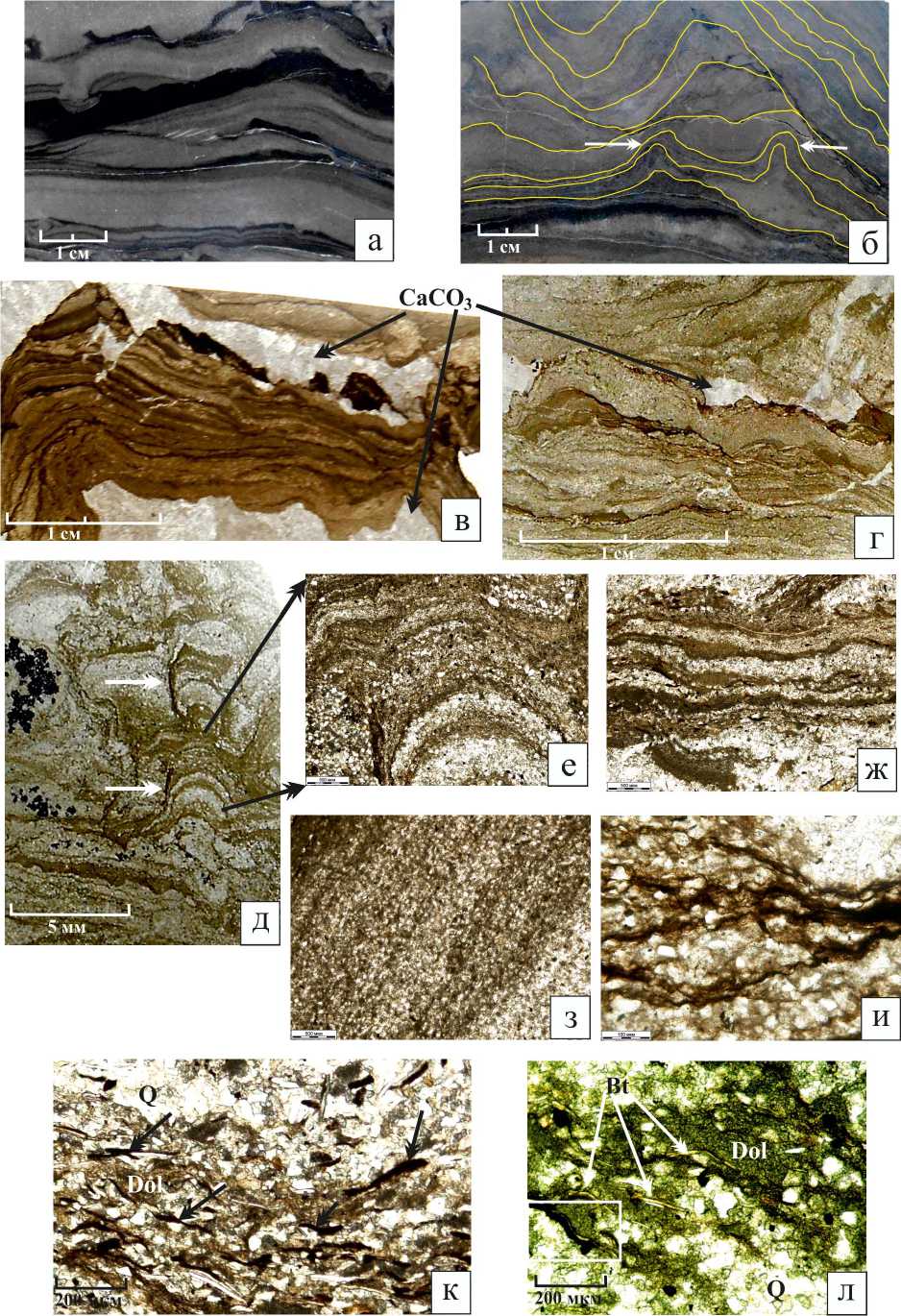

Изучение пластовых строматолитов с помощью электронного сканирующего микроскопа позволило вы явить в строении органогенных и реже терригенных слоев лентовидные микрообразования сложного химического состава, отличимые от вмещающего доломитового субстрата (рис. 3, а, б; табл.). Их толщина изменяется от 1 до 5 мкм. Нестабильность состава связана, скорее всего, с разной степенью их сохранности и вторичными процессами преобразования (катагенез, метаморфизм). Внутри органогенного слоя они в большинстве случаев ориентированы согласно общей слоистости. Контуры их в поперечном срезе четкие, слабоизвили стые. Внутри этих лентовидных микрообразований в большинстве случаев наблюдаются многочисленные вкрапления кристаллов пирита (рис. 3, а, б). Такая приуроченность пирита, по нашему мнению, свидетельствует о генетической связи его с первичным органическим веществом, которое составляло основу лентовидных микрообразований.

При изучении продольных свежих сколов строматолитов были обнаружены тонкие пленочные микрообразования неправильных очертаний сложного состава (рис. 3, в—д; табл.).

Рис. 3. Микроструктуры пластовых строматолитов каруярвинской свиты п-ова Средний: а, б — лентовидные микрообразования сложного состава с кристаллами пирита в строении органогенных доломитовых слоев (поперечный срез); в, г, д — пленочные микрообразования сложного состава с многочисленными кристаллами пирита (продольный срез); е — линзовидные микрообразования, выполненные пиритом; ж, з — участки после травления соляной кислотой (поперечный срез): 1) черные участки — пустотное пространство после выщелачивания кальцита; 2) тонкие лентовидные микрообразования (указаны стрелками); 3) халцедоновый каркас в виде тонких выростов и перегородок (указаны стрелками с пунктиром). На рисунке номерами показаны точки опробования, результаты см. в таблице

Fig. 3. Microstructures ofstratiform stromatolites of Karuyarvinskaya formation of Sredny Peninsula: а, б — ribbon-like microunits with complex composition with crystals of pyrite in the structure of organogenic dolomite layers (cross section); в, г, д — film microunits with complex composition with numerous crystals of pyrite (longitudinal section); е — lenticular microunits filled by pyrite; ж, з — areas after etching with hydrochloric acid (cross section) 1) black areas — voids after leaching of calcite; 2) thin ribbon-like microunits (indicated by arrows); 3) chalcedony frame as fine protrusions and walls (indicated with dotted arrows). Numbers show points of sampling, see the results in table.

|

№ точки |

лентовидные микрообразования |

пленочные микро о бразо вания |

||||||

|

Оксид |

G2.1 |

G5.1 |

G4.1 |

G3.1 |

G8.1 |

G6.1 |

G7.1 |

С2рЛ |

|

Na2O |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0.33 |

|

|

MgO |

15.99 |

26.17 |

15.94 |

26.47 |

8.48 |

8.28 |

21.51 |

11.89 |

|

А120з |

16.89 |

19.62 |

16.84 |

18.02 |

17.6 |

14.03 |

16.73 |

17.79 |

|

SiO2 |

29.19 |

32.83 |

36.09 |

35.02 |

35.79 |

29.57 |

35.92 |

32.57 |

|

К2О |

0.43 |

0.22 |

5.72 |

1.28 |

8.77 |

5.91 |

3.23 |

3.59 |

|

СаО |

0.3 |

0.4 |

- |

0.22 |

- |

- |

- |

- |

|

ТЮ2 |

- |

- |

1.43 |

0.7 |

3.08 |

2.52 |

1.11 |

2.1 |

|

FeO |

22.36 |

14.93 |

15.35 |

11.56 |

19.33 |

14.51 |

11.74 |

15.09 |

|

Примечание. Номера точек соответствуют номерам на рисунке 3. |

||||||||

Note. Point numbers are according to figure 3.

Их размеры изменяются в среднем от 12 x 12 мкм до 60 x 40 мкм. И вновь к этим пленочкам приурочена обильная пиритовая минерализация, как и в случае с лентовидными микрообразованиями. Их составы очень схожи по содержанию основных оксидов (см. таблицу). Лентовидные микрообразования, которые были установлены при изучении поперечных срезов образцов, соответствуют срезам пленочных микрообразований.

В образце 508-1 (рис. 2, а) после травления его разбавленной соляной кислотой в поперечном срезе органогенного слоя были обнаружены участки выщелачивания кальцита с остаточным кремнистым каркасом в виде шестоватых выростов и перегородок (рис. 3, ж, з), которые находятся в тесном срастании с лентовидными образованиями сложного состава (рис. 3, з, точка G 8.1). Они практически лишены пиритовой минерализации. Иногда можно наблюдать ярусное строение этих микрообразований: тонкое (4— 6 мкм) лентовидное образование — кремнистый каркас — лентовидное образование — кремнистый каркас (рис. 3, ж). При изучении шлифов также были обнаружены червеобразные выделения длиной 0.2—0.3 мм, выполненные кальцит-халцедоновым материалом. Скорее всего, они имеют первичную биофильную структуру.

Наблюдаемые лентовидные образования переменного состава соответствуют поперечным срезам лейст биотита. Этот вывод подтверждает их химический состав (см. таблицу) и результаты изучения аншлифов и шлифов. При изучении продольных сколов строматолитов под бинокуля ром были обнаружены многочисленные лейсты биотита. В большинстве случаев они связаны с темно-серыми органогенными слоями. В поперечном срезе они имеют вид тонких лентовидных образований. Просмотр ориентированных шлифов подтвердил, что лейсты метаморфического биотита действительно приурочены к органогенным слоям. Они находятся в тесном срастании с переплетающимися черными нитями. В промежутках между нитями сосредоточены алевритовые зерна кварца и полевых шпатов. Нити обволакивают эти обломочные зерна, разветвляются и образуют ячеистую структуру. В шлифах можно наблюдать участки, где лейсты биотита развиваются непосредственно по обрывкам черных нитей (рис. 2, л). Кроме биотита в составе органогенных слоев установлен мусковит, но в значительно меньшем количестве.

Всестороннее исследование карбонатных пород каруярвинской свиты (полевые наблюдения; микроскопические исследования образцов; изучение УВ в составе тёмных органогенных слоев методом спектрального комбинационного рассеивания; заключение к. г.-м. н. С. А. Анисимовой) позволяет сделать вывод, что обнаруженные структуры отражают органо-минеральную природу исходного вещества. Оно, очевидно, было сложного алюмосиликатного состава, главными компонентами которого выступали Mg, Ca, Al, Si, K, Ti, Fe и С. В дальнейшем метаморфические и гипергенные преобразования способствовали изменению его состава, возникнове- нию новых микроструктур, первичные признаки затушевывались, происходило слияние биогенного и абиогенного в единое целое.

Заключение

Изучая докембрийские строматолиты, мы имеем дело с карбонатными или терригенно-карбонатными образованиями, претерпевшими длительную и сложную историю вторичных изменений. Обнаружение в породах фоссилизированных организмов или следов их жизнедеятельности является важным критерием в пользу их биогенной природы [9].

Таким образом, микроскопическое изучение микроструктуры пластовых строматолитов п-ова Средний показало, что она обусловлена чередованием доломитовых органогенных и алевритовых терригенных слоев. В органогенных слоях обнаружены следы микробиальной жизни в виде сгу-стковой структуры тонкозернистого доломита и черных переплетающихся (с ячеистой структурой) нитей. Очевидно, каждый из органогенных слоев в прошлом представлял собой цианобактериальное сообщество, существование которого каждый раз приостанавливалось в связи с поступлением очередной порции терригенного материала. При этом некоторые цианобактерии вновь проникали между частицами осадка и продвигались в сторону света, то есть на поверхность терригенного слоя [7]. В итоге чередование органогенных и терригенных слоев определило в целом микроструктуру изученных пластовых строматолитов. Особенности строения пластовых строматолитов (наличие флексурообразных перегибов слоев, кажущихся столбиков в вертикальном срезе) позволяют рассматривать их как Stratifera aff. flexurata Komar.

Список литературы Состав и микроструктура пластовых строматолитов Каруярвинской свиты полуострова Средний (северо-восточное обрамление Кольского полуострова)

- Беккер Ю. Р., Негруца В. З., Полевая Н. И. Возраст глауконитовых горизонтов и верхней границы гиперборея восточной части Балтийского щита // Докл. АН СССР. 1970. Т. 193. № 5. С. 1123-1126.

- Дольник Т. А. Строматолиты и микрофитолиты в стратиграфии рифея и венда складчатого обрамления юга Сибирской платформы. Новосибирск: ИГиГ СО АН СССР, 2000. 320 с.

- Гецен В. Г. Тектоника Тимана. Л.: Наука, 1988. 210 с.

- Кочетков О. С., Иванов Н. Ф. О некоторых аспектах формационно-геоструктурного развития Варангер-Тиманского подвижного пояса байкалид // XV Геологический съезд Республики Коми. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2009. Т. 2. С. 124-127.

- Кочетков О. С., Михайленко Ю. В., Иванов Н. Ф. и др. Характеристика пластовых строматолитов Stratifera flexurata Kom. (каруярвинская свита полуострова Средний, северное побережье Кольского полуострова) // X Всероссийская (с международным участием) Ферсмановская научная сессия «Геология и стратегические полезные ископаемые Кольского региона», 2011. С. 85-88.