Состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта у цыплят-бройлеров при воздействии пробиотика и антибиотика (по данным T-RFLP-RT-PCR)

Автор: Грозина А.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Микробиология, вирусология, молекулярная биология

Статья в выпуске: 6 т.49, 2014 года.

Бесплатный доступ

Кишечник птиц представляет собой не только первую линию защиты от экзогенных патогенов, но и самый большой орган, участвующий в обеспечении иммунитета. Микрофлора, обитающая в слепых отростках кишечника, выполняет многочисленные функции по поддержанию гомеостаза макроорганизма, в том числе играя важную роль в процессах переваривания кормов. Препараты пробиотиков, антибиотиков, пребиотиков, симбиотиков, ферментов и т.п. способны прямо или косвенно влиять на микрофлору кишечника птицы и, следовательно, увеличивают суточный прирост живой массы цыплят, сохранность, убойный выход, улучшают переваримость питательных веществ корма, качество и санитарную безопасность тушек. Однако влияние этих препаратов на микрофлору кишечника цыплят до конца не изучено. Появление и развитие современных молекулярно-генетических методов позволило изучать разнообразие микроорганизмов без ограничений, сопутствующих традиционным техникам. Мы изучили состав и возрастную динамику микрофлоры в желудочно-кишечном тракте у цыплят-бройлеров кросса Cobb 500 методами T-RFLP с RT-PCR при использовании добавок к полнорационному комбикорму, которыми служили пробиотик целлобактерин-Т и антибиотик стафак-110. Проведенный анализ показал, что введение в рацион птицы антибиотика и пробиотика способствовало увеличению общего числа бактерий, причем численность представителей нормофлоры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (целлюлозолитические бактерии, лактобактерии, бифидобактерии, бациллы, селеномонады) возрастала, а доля нежелательных энтеробактерий, актиномицетов снижалась. У бройлеров из группы, получавшей пробиотик, по сравнению с птицей, в рацион которой добавляли антибиотик, в исследуемых отделах кишечника было больше целлюлозолитических бактерий, в слепых отростках - в 10-100 раз больше лактобактерий, бифидобактерий, бацилл, а также меньше клостридий и транзитных бактерий. Многочисленные исследования пробиотических препаратов уже подтвердили их эффективность в птицеводстве, что отражено в зоотехнических показателях, однако только с использованием современных молекулярных методов идентификации микрофлоры желудочно-кишечного тракта (в частности, T-RFLP-анализ с RT-PCR) можно определить, на представителей каких таксономических групп микроорганизмов влияет тот или иной препарат, для дополнительного обоснования рациональности его использования.

Цыплята-бройлеры, желудочно-кишечный тракт, 12-перстная кишка, слепой отросток, микрофлора, нормальная микрофлора, патогенная микрофлора

Короткий адрес: https://sciup.org/142133554

IDR: 142133554 | УДК: 636.52/.58:615.33:619:579.62:577.2 | DOI: 10.15389/agrobiology.2014.6.46rus

Текст научной статьи Состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта у цыплят-бройлеров при воздействии пробиотика и антибиотика (по данным T-RFLP-RT-PCR)

Высокие темпы мирового производства мяса птицы во многом связаны с последними достижениями в области генетики, селекции, кормления, технологий содержания и ветеринарной защиты (1). Так, современные промышленные кроссы обладают огромным генетическим потенциалом для роста и эффективной конверсии корма, что позволяет к 38-суточному возрасту птицы получать около 2,2-2,3 кг живой массы при затратах корма на единицу прироста 1,45-1,50 кг/кг (2). У таких цыплят в 1-ю нед жизни живая масса повышается минимум в 3-4 раза, при этом желудочнокишечный тракт (ЖКТ) развивается еще быстрее. Подобные изменения часто отрицательно связаны со здоровьем птицы (как правило, чем выше продуктивность особи, тем она чувствительнее к различным стрессам), что значительно усложняет селекционное решение проблемы (3).

Многочисленные исследования позволили установить роль нормальной микрофлоры организма, которая принимает участие в функциях сердечно-сосудистой, эндокринной, кроветворной, нервной и других систем, участвует в формировании иммунологической реактивности, выработке антибиотических соединений, белков, ферментов, гормонов, витаминов и ряда других соединений, а также предохраняет внутренние органы от внедрения и неограниченного размножения в них патогенных микроорганизмов (4-6). Через воздействие на переваримость компонентов корма и развитие систем пищеварительного тракта микрофлора существенно влияет на усвоение питательных веществ, пищевые потребности, физическое состояние и скорость роста птицы (7).

Для цыплят несколько суток накануне и после вывода считаются критическими для развития и выживания. В течение указанного периода в их организме происходит метаболический и физиологический переход от питания в яйце за счет желтка к сухому корму. При этом кишечник быстро развивается для того, чтобы эффективно использовать питательные вещества корма. Замедленное формирование кишечной микрофлоры в первые дни жизни ставит существование молодняка птицы в зависимость от санитарного состояния кормов, воды и условий содержания (8).

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения и тот факт, что кишечник представляет собой не только первую линию защиты от экзогенных патогенов, способных колонизировать клетки и ткани хозяина, но и самый большой орган, участвующий в обеспечении иммунитета. Любые изменения в морфологии кишечника могут привести к подавлению всасывания питательных веществ, повышению секреции, развитию диареи, снижению устойчивости к болезням и продуктивности в целом (9). По сравнению с другими отделами пищеварительной системы птицы в слепых отростках кишечника численность микроорганизмов наибольшая (1010-1011 на 1 г содержимого) (10). Микрофлора, обитающая в слепых отростках кишечника, выполняет многочисленные функции по поддержанию гомеостаза макроорганизма, в том числе играя важную роль в процессах переваривания кормов

Известно, что одной из важнейших функций нормальной микрофлоры является колонизационная резистентность, которая определяет ее защитные свойства. При воздействии отрицательных факторов нарушается стабильность соотношения индигенной флоры, а также адгезивность и колонизационная резистентность, что приводит к развитию патологических процессов, именуемых дисбиозами (дисбактериозами) (11). В результате таких изменений кишечник заселяется видами микроорганизмов, которые ранее не встречались в нормальной микрофлоре макроорганизма, а также начинают превалировать штаммы бактерий, которые, хотя и относятся к естественной микрофлоре, но обладают свойствами, отличающими их от облигатных бактерий тех же видов. Например, при дисбактериозах более 50 % Escherichia coli проявляют гемолитической активностью, приобретают способность образовывать гиалуронидазу, что служит признаком повышения вирулентности. Кроме того, отличительная особенность форм, выделяемых при дисбактериозах, — их множественная лекарственная устойчивость. Также в кишечнике уменьшается число лакто- и бифидобактерий, которые выполняют ряд важных функций: защищают слизистую кишечника от проникновения в кровь патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, синтезируют антибиотикоподобные вещества, органические кислоты, участвуют в синтезе витаминов группы В, стимулируют иммунную защиту организма (12-14).

Как известно, рационы для высокопродуктивной птицы составляются так, чтобы обеспечить максимально быстрый рост за небольшой промежуток времени. В то же время повышенное содержание питательных веществ в корме часто приводит к нарушению баланса микроорганизмов в кишечнике (15). В стремлении бороться с патогенными микроорганизмами используются кормовые антибиотики, подкислители и другие химикаты, хотя далеко не все микроорганизмы с ними совместимы. Многие бактерии, например, не выдерживают экспандирования и гранулирования комбикормов (16).

В последние годы биологическая промышленность выпускает множество препаратов, которые способны прямо или косвенно влиять на микрофлору кишечника птицы и, следовательно, увеличивают суточный прирост живой массы цыплят, сохранность, убойный выход, улучшают переваримость питательных веществ корма, качество и санитарную безопасность тушек. Это пробиотики, антибиотики, пребиотики, симбиотики, ферменты и т.п. (17). Однако парадокс заключается в том, что влияние этих препаратов на микрофлору кишечника цыплят до конца не изучено.

Антибиотики добавляли в корма для животных, чтобы поддержать здоровье и экономическую эффективность производства, но из-за развития резистентности у патогенных бактерий, от которой может зависеть и здоровье людей, в странах Европы антибиотики в настоящее время исключены из рациона птицы и свиней (в Швеции — с 1986 года, в странах Евросоюза — с 2006 года) (18). Из-за бессистемного применения антибиотиков снижается численность полезной кишечной микрофлоры, более того, с периодичностью примерно 2-3 года появляются устойчивые штаммы, которые ранее не выделяли. На разработку нового антибиотика необходимо затратить существенно больше времени, а результаты не всегда соответствуют ожиданиям, так как в ряде случаев эти препараты влияют на моторную функцию ЖКТ (19). Как следствие, в последние годы возрастает актуальность поиска альтернатив для замены кормовых антибиотиков.

Пробиотические микроорганизмы стали активно применяться в странах Евросоюза с 2006 года в связи с запретом на кормовые антибиотики и некоторые антибактериальные препараты. Пробиотические препараты обычно содержат живую микробную культуру, которая может быть представителем нормальной микрофлоры ЖКТ животного: лакто- и бифидобактерии, спорообразующие микроорганизмы, дрожжи и некоторые грибы (20). Пробиотики используют для профилактики и лечения заболеваний ЖКТ инфекционной природы, стимуляции неспецифического иммунитета, коррекции дисбактериозов пищеварительного тракта, возникающих вследствие резкого изменения состава комбикормов, при нарушениях режимов кормления и стрессах птицы во время пересадок, для замены антибиотиков в комбикормах для птицы (21).

В связи с огромным числом предложений по комбикормам и кормовым добавкам для птицеводства возникает необходимость их рационального выбора. Этот вопрос можно решить только с помощью точного, быстрого и низкозатратного мониторинга микроорганизмов в ЖКТ (22).

Большинство сведений о составе и роли микрофлоры ЖКТ у сельскохозяйственной птицы были получены с помощью классических методов микробиологии. Однако эти подходы имеют ряд существенных ограничений и недостатков. Например, не удается правильно подсчитать микроорганизмы при рассеве на питательные среды, если колония образовалась не из одной клетки, а из их скопления (23). Кроме того, зарубежными исследователями установлено, что значительная часть микроорганизмов ЖКТ представлена некультивируемыми видами, то есть формами, неспособными расти на существующих питательных средах (24). Отметим, 48

что проблему некультивируемых микроорганизмов следует отнести к глобальным, поскольку она признана актуальной для многих областей микробиологии — в почвоведении, растениеводстве, медицине, ветеринарии и др. Существование бактерий в отсутствие клеточной стенки — весьма своеобразное и широко распространенное явление, к которому неприменимы принципы классической микробиологии. L-трансформация бактерий с образованием L-форм затрудняет обнаружение патогенов и служит причиной многочисленных ложноотрицательных заключений по результатам биопроб, так как L-формы находятся в некультивируемом состоянии (25).

Появление и развитие современных молекулярно-генетических методов позволило изучать разнообразие микроорганизмов без ограничений, сопутствующих традиционным техникам, то есть минуя стадию культивирования. К наиболее перспективным приемам в настоящее время относят применение полимеразной цепной реакции, и в частности T-RFLP-анализ (terminal restriction fragment length polymorphism) — молекулярно-генетический метод, основанный на оценке полиморфизма длин амплифицирован-ных рестрикционных фрагментов ДНК микроорганизмов (26). Он предназначен для определения общей и относительной численности, а также таксономической принадлежности всех бактерий в микробной экосистеме, что дает возможность осуществлять широкомасштабное и детальное сравнительное изучение микробных сообществ в их развитии и изменении (27).

В России этот метод начал использоваться относительно недавно. В частности, компанией ООО «Биотроф» (г. Санкт-Петербург) в 2008 году методика T-RFLP-анализа была модифицирована для изучения микрофлоры ЖКТ у сельскохозяйственной птицы (28). Предложенный регламент позволяет за короткий срок максимально точно определять состав микрофлоры пищеварительного тракта, на ранних стадиях выявлять патогенные формы, а также оценивать эффект кормовых добавок в отношении микрофлоры кишечника.

Наша цель заключалась в изучении состава и возрастной динамики микрофлоры в желудочно-кишечном тракте цыплят-бройлеров методами T-RFLP с RT-PCR при использовании в качестве кормовых добавок пробиотика и антибиотика.

Методика . Научно-практический опыт выполняли на цыплятах-бройлерах кросса Cobb 500 (виварий ФГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП», г. Сергиев Посад, 2013 год). Цыплят выращивали в клеточных батареях типа Р-15 с 1- до 35-суточного возраста. Опытные и контрольные группы комплектовали аналогами по живой массе в 1-суточном возрасте (по 70 гол. в группе и по 35 гол. в клетке). Для кормления птицы во всех группах использовали полнорационные комбикорма в виде россыпи с питательностью согласно следующим возрастным рекомендациям по работе с используемым кроссом от фирмы-оригинатора :

|

0-5 сут |

6-15 сут |

15-36 сут |

|

|

Пшеница, % |

60,40 |

59,96 |

67,11 |

|

Шрот соевый, % |

23,03 |

19,43 |

11,05 |

|

Шрот подсолнечный, % |

6,00 |

7,20 |

7,31 |

|

Мука рыбная, % |

4,00 |

2,50 |

0 |

|

Мука мясокостная, % |

0 |

2,00 |

5,00 |

|

Масло соевое, % |

3,11 |

5,33 |

6,00 |

|

Известняк, % |

0,87 |

1,01 |

0,19 |

|

Монокальцийфосфат, % |

1,00 |

0,70 |

0 |

|

Трикальцийфосфат, % |

0 |

0,37 |

1,84 |

|

Витаминно-минеральный премикс, % |

1,50 |

1,50 |

1,50 |

В I группе (контроль) птица получала сбалансированный по нормам для кросса рацион с содержанием белка животного происхождения 4,0 % (в возрасте 0-5 сут), 4,5 % (в возрасте 6-15 сут) и 5,0 % (с 15-х сут)

(ОР). К OP на протяжении всего периода выращивания птицы во II опытной группе добавляли антибиотик стафак-110 («Phibro Animal Health Corporation», США) в дозировке 180 г/т корма, в III опытной группе — пробиотик целлобактерин-Т (ООО «Биотроф», Россия) в дозировке 1 кг/т корма, используя прямое смешивание.

Для отбора проб проводили убой цыплят-аналогов по живой массе (произвольно по 6 гол. из каждой группы) в возрасте 1; 7; 14; 21 и 35 сут. При этом с целью получения более полного представления о микробном фоне брали особей с заполненным зобом, а 1-суточных цыплят — через 1 сут после кормления. Отбор содержимого 12-перстной кишки и слепых отделов кишечника в одноразовые пробирки типа эппендорф выполняли c соблюдением условий асептики. До транспортировки в лабораторию пробы помещали в морозильную камеру ( - 20 ° C), перевозку материала осуществляли в специальном термоконтейнере с охлаждающими элементами ( - 18 ° C).

T-RFLP- и RT-PCR выполняли согласно методике, разработанной австралийскими учеными (29) и опубликованной в российских источниках (30). Совместно с ООО «Биотроф» метод был апробирован (31).

ДНК для T-RFLP-анализа выделяли при помощи набора «Genomic DNA Purification Kit» («Fermentas», Литва). Для лизиса клеточных стенок в пробирку типа эппендорф объемом 1,5 мл к навеске 200 мкг добавляли 400 мкл лизирующего раствора, перемешивали в вортексе (CVP-2, «BioSan», Латвия) и инкубировали в термошейкере (TS-100, «Biosan», Латвия) при 65 ° C в течение 30 мин. Для преципитации ДНК в микроцентрифужные пробирки добавляли 800 мкл специального раствора, после чего смесь помещали в мультивортекс (V-32, «BioSan», Латвия), а затем центрифугировали в настольной центрифуге («Beckman Coulter», США) (14000 оборо-тов/мин, 10 мин). Отделяли осадок, тщательно перемешивали в вортексе со 100 мкл раствора NaCl и 300 мкл 96 % этилового спирта и центрифугировали в том же режиме, после чего осадок помещали в термостат Гном (Россия) при 45 ° C до полного высушивания. К осадку добавляли 100 мкл стерильной дистиллированной воды и перемешивали смесь в вортексе. Полученный раствор ДНК хранили в морозильной камере при - 20 ° C до дальнейших исследований. Качество препарата ДНК оценивали с использованием электрофореза в 1 % агарозном геле в камере («Bio-Rad», C0A) с ТАЕ-буфером («Fermentas», C0A); маркер молекулярных масс — Gene Ruler («Fermentas», C0A) по 3 мкл (режим разделения — 50 В, 1 ч). Гели просматривали и результаты документировали с помощью трансиллюминатора («New England BioGroup», C0A).

При T-RFLP-PCR-амплификации использовали следующие реагенты («Fermentas», C0A): праймеры — 10 пМ; Taq-полимераза — 10 ед., *10 буфер для Taq-полимеразы; MgCl2 — 2,5 мМ; смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов — 2,5 мМ; ДНК-матрица — 10 нг. Для амплификации гена 16S-рРНК бактерий подбирали специфичные варианты олигонуклеотидов (63f, 1087r) с флуоресцентной меткой 5'-конца. Дополнительно к опытным пробам использовали негативный (смесь без ДНК) и позитивный (успешно ам-плифицированная ДНК) контроли. Реакцию проводили в программируемом амплификаторе iCycler («Bio-Rad», C0A) в следующем режиме: денатурация — 95 ° C, 3 мин; 34 цикла (денатурация; отжиг; элонгация) — 95 ° C, 30 с; 42-60 ° C, 30-60 с; 72 ° C, 1 мин; элонгация — 72 ° C, 10 мин. Качество образцов оценивали с использованием электрофореза («Bio-Rad», C0A), как было описано выше, с учетом размера фрагментов и чистоты ДНК.

Очистку ДНК-фрагментов из блоков агарозного геля проводили с использованием набора «Genomic DNA Purification Kit» («Fermentas», Лит50

ва) согласно прилагаемым инструкциям. Преципитат ДНК растворяли в 15 мкл деионизированной воды и использовали для рестрикции с применением набора реагентов («Fermentas», США: 1,5 мкл буфера для рестрикции; 10 ед. рестриктазы (HaeIII, HhaI и MspI); деионизированная вода — до 15 мкл). Реакцию останавливали прогреванием при 72 ° С 20 мин.

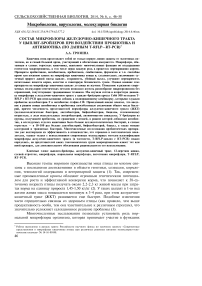

Рис. 1. Пример электрофореграммы препаратов ДНК, используемых для анализа состава микрофлоры кишечника птицы в T-RFLP—RT-PCR: М — маркер молекулярных масс Gene Ruler («Fermentas», США), 1-6 — исследуемые пробы ДНК (1 % агарозный гель, TAE-буфер, 50 В, 1 ч).

Для капиллярного электрофореза полученных фрагментов к пробам после стандартной подготовки добавляли по 0,2 мкл маркера (набор для определения размера фрагментов ДНК Size Standart 600, «Beckman Coulter», США). Образцы анализировали, используя автоматический секвенатор CEQ8000 («Bechman Coulter», США) с программой для подсчета длины фрагментов.

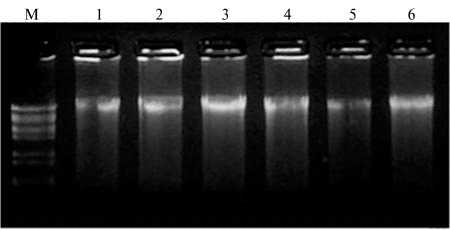

Данные T-RFLP-PCR оценивали по интенсивности флуоресценции проб (10-200 тыс. ед.) и длине контрольных фрагментов (600 п.н.), после чего в MS Exсel получали матрицу данных и определяли филогенетическую принадлежность микроорганизмов с помощью программы FragSort . Точную таксономическую принадлежность филотипов определяли на основе обработки проб для всех трех эндонуклеаз (HaeIII, HhaI и MspI) с вычислением их процентной до ли в микробном сообществе.

Длина фрагментов, нт

Рис. 2. Пример паттерна, отражающего результаты электрофореза фрагментов при анализе состава микробного сообщества в кишечнике птицы методом T-RFLP-PCR (серым цветом отмечены маркерные пики, черным — профиль фрагментов в образце).

В RT-PCR при оценке количественного содержания конкретной группы микроорганизмов проводили выделение, контроль качества ДНК и амплификацию гена 16S-рРHК, как было описано выше (iCycler, «BioRad», США), используя не один, а четыре позитивных контроля (ДНК определяемого мик- роорганизма в серии концентраций геномов). В режиме реального вре мени программа амплификатора строила калибровочный график, со гласно которому вычислялось количество геномов в опытных пробах. Математическую обработку результатов выполняли в программе MS Exсel.

Результаты. Оценка качества образцов ДНК с использованием электрофореза в агарозном геле подтвердила, что фрагментация в них не превышает допустимого уровня (рис. 1). Пример паттерна, отражающего результаты электрофореза при анализе состава микробного сообщества, приведен на рисунке 2.

Использованный нами в эксперименте антибиотик стафак-110 обладает бактериостатическим, а в высоких концентрациях — бактерицидным действием в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий. Действующее вещество (вирджиниами-цин) не всасывается в желудочно-кишечном тракте и не подвергается воздействию пищеварительных ферментов, поэтому создается его высокая концентрация, что способствует длительному антимикробному действию в ЖКТ. Вирджиниамицин не накапливается в органах и тканях и выводится из организма в неизмененном виде с фекалиями (32). Пробиотик целло-бактерин-Т — это препарат комплексного действия, созданный на основе ассоциации микроорганизмов, выделенных из рубца жвачных (33). Содержит целлюлозолитические и молочнокислые бактерии и обладает свойствами пробиотика профилактического назначения и свойствами ферментного препарата. Бактерии, входящие в состав ассоциации, образуют ферменты, которые способны гидролизовать клетчатку корма, — ксиланазы, пектиназу и в -глюканазу. Это позволяет применять препарат в качестве добавки к кормам с увеличенным содержание клетчатки, используемым при выращивании животных и птицы.

1. Возрастная динамика общего числа бактерий (геномов/г) в содержимом желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у цыплят-бройлеров кросса Cobb 500 при использовании антибиотика и пробиотика в качестве кормовых добавок (по данным T-RFLP-RT-PCR)

|

Группа |

| Отдел ЖКТ |

| 1 сут |

7 сут |

| 14 сут |

21 сут |

| 35 сут |

|

I (контроль) |

12-перстная кишка |

9,6х107 |

2,6x10 8 |

2,1х10 8 |

1,5х109 |

2,2х109 |

|

Слепая кишка |

7,0x10 9 |

1,6х1010 |

2,2х1010 |

2,8х1010 |

8,3х1010 |

|

|

II (антибиотик стафак- |

12-перстная кишка |

1,9х1010 |

6,4х109 |

1,3х109 |

1,5х109 |

7,1х109 |

|

110) |

Слепая кишка |

2,5х1010 |

1,4х1011 |

2,4х109 |

3,1х1010 |

6,3х1010 |

|

III (пробиотик целло- |

12-перстная кишка |

4,0x10 10 |

1,1х10 8 |

1,5х109 |

2,3х109 |

7,0х1010 |

|

бактерин-Т) |

Слепая кишка |

1,4х1010 |

1,2х10 11 |

1,3х1011 |

2,6х1010 |

8,3х1010 |

Определение общего числа бактерий в исследованных пробах показало, что в обеих опытных группах (с введением в рацион антибиотика и пробиотика) оно было выше, чем в контроле (табл. 1). Наиболее явные различия наблюдали в исследуемых отделах ЖКТ у цыплят в возрасте 1-14 сут. Так, через 1 сут после кормления в группах с применением антибиотика и пробиотика численность бактерий в 12-перстной кишке и слепых отростках была соответственно в 100 и в 10 раз выше по сравнению с контролем. Полученные результаты свидетельствуют о более быстром заселении ЖКТ микрофлорой у цыплят из опытных групп, что важно для развития кишечника. В 7- и 14-суточном возрасте у бройлеров из II и III групп численность бактерий в 12-перстной кишке и слепых отделах кишечника в 10 раз превышала контроль, кроме того, в возрасте 14 сут у цыплят из опытных групп в слепых отростках анализируемый показатель был в 100 раз выше, чем у получавших антибиотик, что могло быть связано со сменой рациона и повышением содержания животного белка в комбикорме. На 21-е сут численность бактерий в исследуемых отделах ЖКТ между группами практически не различалась. У 35-суточных цыплят эти показатели в пробах также существенно не разнились. Исключение составила II группа, получавшая пробиотик, в которой общая численность бактерий в 12-перстном отделе кишечника была в 10 раз выше, чем в осталь- ных группах.

Среди представителей нормоценоза кишечника значительную роль играют целлюлозолитические бактерии следующих семейств: Bacteroidacea (бактероиды), Lachnospiracea (лахноспиры), Ruminococcacea (руминококки), Thermoanaerobacteriacea (термоанаэробактерии), Clostridiacea (клостридии) (34). Поскольку у птиц практически отсутствуют собственные пищеварительные ферменты для расщепления целлюлоз и других некрахмалистых полисахаридов, роль этих микроорганизмов в пищеварении у цыплят-бройлеров трудно переоценить.

На основании произведенного расчета в изучаемых микробных сообществах наибольшей оказалась суммарная доля целлюлозолитиков в слепых отростках у бройлеров из групп, получавших пробиотик и антибиотик (табл. 2).

-

2. Возрастная динамика численности нормальной микрофлоры (геномов/г) в содержимом желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у цыплят-бройлеров кросса Cobb 500 при использовании антибиотиков и пробиотиков в качестве кормовых добавках (по данным T-RFLP-RT-PCR)

Группа | Отдел ЖКТ | 1 сут | 7 сут | 14 сут |

21 сут I

35 сут

Целлюлозолитические бактерии Целлюлозолитики

I (контроль) 12-перстная кишка 1,9х107 1,6х107 1,1х107

2,4х108

5,8х106

Слепая кишка 7,0х105 1,9х109 3,6х109

9,4х109

8,7х109

II (антибиотик стафак- 12-перстная кишка 1,1х109 6,8x10 8 < 1,0х105

9,3х107

1,6х108

110) Слепая кишка 5,2х108 3,1х1010 6,2х108

8,0х108

1,6х1010

III (пробиотик целлобак-12-перстная кишка 1,7х109 1,4х107 3,6х107

3,3х108

8,3х109

терин-Т) Слепая кишка 4,6х108 2,5х1010 3,1х1010

8,0х109

1,6х1010

Целлюлозолитические бактероиды (сем. Bacteroidaceae)

I (контроль) 12-перстная кишка 7,3х106 1,6х107 7,0х106

8,0х108

9,8х105

Слепая кишка 7,0х105 6,1х108 1,5х108

5,1х108

8,0х106

II (антибиотик стафак- 12-перстная кишка 4,2х107 1,4х107 < 1,0х105

5,5х107

1,4х107

110) Слепая кишка 8,8х107 1,4х1010 4,0х107

5,0х109

3,6х109

III (пробиотик целлобак-12-перстная кишка 1,1х109 1,2х107 1,9х107

2,3х108

3,6х109

терин-Т) Слепая кишка 1,9х108 1,3х1010 7,8х109

1,5х109

2,4х109

Целлюлозолитические клостридии (сем. Clostridiaceae)

I (контроль) 12-перстная кишка 1,9х106 3,4х106 2,0х104

3,3х107

3,0х106

Слепая кишка 4,5х109 4,3х109 6,7х109

2,8х108

1,9х109

II (антибиотик стафак- 12-перстная кишка 3,4х107 6,0х105 < 1,0х105<

1,0х105

3,3х107

110) Слепая кишка 7,5х109 5,8х109 2,4х107

2,0х109

4,0х108

III (пробиотик целлобак-12-перстная кишка 1,9х108 4,2х105 1,4х107

2,1х107

5,0х106

терин-Т) Слепая кишка 2,3х109 1,2х1010 5,3х109

1,6х108

5,5х106

Молочнокислые бактерии

Лактобактерии (сем. Lactobacillaceae)

I (контроль) 12-перстная кишка 5,8х106 1,7х108 1,6х108

9,1х107

1,3х108

Слепая кишка 1,8х107 4,0х109 1,2х109

3,7х109

1,7х109

II (антибиотик стафак- 12-перстная кишка 1,5х1010 2,0х109 1,2х109

8,4х108

1,4х109

110) Слепая кишка 5,5х108 1,0х1010 9,6х107

8,0х108

3,0х108

III (пробиотик целлобак-12-перстная кишка 3,1х1010 4,6х107 8,9х108

8,7х108

3,1х109

терин-Т) Слепая кишка 3,7х108 2,7х10п 4,4х109

4,0х109

1,7х1010

Бифидобактерии (cем. Bifidobacteriaceae)

I (контроль) 12-перстная кишка 1,9х106 3,0х106 2,0х104

6,0х107

2,0х104

Слепая кишка 7,0х105 2,0х106 2,4х107

9,0х107

8,0х106

II (антибиотик стафак- 12-перстная кишка 2,0х106 6,0х105 < 1,0х105

1,5х107

4,3х108

110) Слепая кишка 3,0х106 6,6х108 4,8х106

3,0х106

6,2х108

III (пробиотик целлобак-12-перстная кишка 3,2х108 2,1х106 3,0х107

6,7х107

2,1х109

терин-Т) Слепая кишка 1,0х10 6 1,8х10 8 1,0х10 7

1,4х108

6,8х108

Полезные бациллы и селеномонады Бациллы (сем. Bacillaceaе)

I (контроль) 12-перстная кишка 1,6х107 1,3х107 7,5х106

5,0х108

2,0х107

Слепая кишка 7,0х105 6,2х108 3,4х108

6,0х108

8,0х106

II (антибиотик вирджи- 12-перстная кишка 1,9х108 4,6х107 1,0х105

1,2х108

3,3х107

ниамицин) Слепая кишка 6,0х108 9,8х109 3,4х107

7,4х108

3,0х109

III (пробиотик целлобак-12-перстная кишка 1,7х109 1,7х107 3,5х107

5,3х108

5,5х108

терин-Т) Слепая кишка 6,5х108 8,4х109 1,0х109

1,2х109

1,1х 1010

Селеномонады (сем. Veillonellaceae)

I (контроль) 12-перстная кишка 1,5х105 2,0х104 2,0х104

1,0х105

2,0х105

Слепая кишка 7,0х105 3,8х108 2,2х109

1,1х109

4,1х108

Продолжение таблицы 2

|

II (антибиотик вирджи- |

12-перстная кишка |

9,0х107 |

5,1Х107 |

1,0Х105 |

1,0Х105 |

1,9х107 |

|

ниамицин) |

Слепая кишка |

3,0Х106 |

1,6х1010 |

1,5Х108 |

3,0x10 9 |

4,0x10 8 |

|

III (пробиотик целлобак- |

12-перстная кишка |

4,0x106 |

6,8Х105 |

2,2Х106 |

1,3Х107 |

6,2x10 8 |

|

терин-Т) |

Слепая кишка |

1,0Х106 |

5,5x10 9 |

3,5х1010 |

4,7 Х109 |

6,8x10 8 |

В слепых отростках у 1-суточных цыплят из контрольной группы чи сленность целлюлозолитиков была не более 7x10 5 , тогда как в опытных группах оказалась выше приблизительно в 1000 раз. В 12-перстном отделе кишечника в опытных группах бройлеров зарегистрировали в среднем 100-кратные значения этого показателя по сравнению с таковым в контрольной группе. В слепых отростках у 7-суточных бройлеров из опытных групп общая численность целлюлозолитических бактерий приблизительно в 10 раз превышала величину в контрольной группе. В 12-перстном отделе кишечника у птицы из группы, получавшей антибиотик, по сравнению с контрольной группой и цыплятами, в рацион которых вводили пробиотик, численность таких бактерий была в среднем в 10 раз выше. В обоих исследуемых отделах кишечника у 14-суточных бройлеров наибольшую численность целлюлозолитиков наблюдали в группе, получавшей пробиотик, наименьшую — антибиотик. Отмеченные показатели очень важны, поскольку в указанный период происходит смена рациона. В 21-суточном возрасте существенных различий по численности целлюлозолитиков не отмечали. Исключение составила группа с добавлением в рацион антибиотика, где численность целлюлозолитиков оказалась существенно ниже, чем в других группах (возможно, из-за снижения показателя у 14-суточных цыплят). В 35-суточном возрасте наибольшее число целлюлозолитиков наблюдалось в группе, получавшей пробиотик, наименьшее — в контроле.

Среди целлюлозолитических бактерий следует особо выделить бактероиды (сем. Bacteroidaceae ) — формы, способные ферментировать, помимо клетчатки, крахмалистые компоненты кормов (35). Численность этих бактерий в исследуемых отделах кишечника бройлеров на протяжении всего опыта была наибольшей при добавлении в рацион пробиотика, наименьшей — у контрольной птицы. Также стоит отметить род клостридий, которых обычно относят к нормальной микрофлоре кишечника птицы в связи со способностью ферментировать клетчатку кормов (36), однако среди клостридий часто встречаются патогенные виды, вызывающие гастроэнтериты и интоксикацию. Установлено, что число клостридий значительно варьировало, однако в слепых отростках у бройлеров, получавших с кормом пробиотик, регистрируемый показатель был в целом ниже, чем в остальных группах.

Среди молочнокислых микроорганизмов (см. табл. 2) были идентифицированы лакто- и бифидобактерии.

Лактобактерии — представители нормальной микрофлоры кишечника птицы (сем. Lactobacillaceae ), которые обладают рядом полезных свойств, в том числе антимикробной активностью в отношении патогенных микроорганизмов (37). Наибольшее число лактобактерий выявили в исследуемых отделах кишечника у бройлеров из II (антибиотик) и III (пробиотик) групп, наименьшее — в контрольной группе. При этом в слепых отростках у цыплят из III группы лактобактерий было в среднем в 10-100 раз больше (в зависимости от возраста), чем у бройлеров, получавших антибиотик.

Бифидобактерии (сем. Bifidobacteriaceae) в кишечнике птицы также обладают антимикробной активностью в отношении патогенных микроорганизмов (38). Больше всего бифидобактерий обнаружили в исследуемых отделах кишечника у особей из II и III групп, наименьшее количество — в контроле. В слепых отростках у бройлеров из III группы численность бифидобактерий в среднем в 10-100 раз (в зависимости от возраста) превышала таковую во II группе.

В ЖКТ бройлеров также были обнаружены полезные бациллы (сем. Bacillaceae ), обладающие значительной антимикробной активностью в отношении патогенных микроорганизмов, и селеномонады (сем. Veillonellaceae ), способные разлагать органические кислоты (39) (см. табл. 2).

Наибольшее число бацилл выявили в исследуемых отделах кишечника у бройлеров, получавших антибиотик и пробиотик, наименьшее — в контрольной группе. При этом в III группе (пробиотик) по сравнению со II группой (антибиотик) в слепых отростках численность бацилл оказалась выше приблизительно в 10-100 раз (в зависимости от возраста). Максимальное число селеномонад было выявлено в исследуемых отделах кишечника у бройлеров из групп с добавкой антибиотика и пробиотика в рационы, наименьшее — в контрольной группе.

3. Возрастная динамика численности энтеробактерий и актиномицетов (гено-мов/г) в содержимом желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у цыплят-бройлеров кросса Cobb 500 при использовании антибиотика и пробиотика в каче-

|

стве кормовых добавок (по данным T-RFLP-RT-PCR) |

||||||

|

Группа |

| Отдел ЖКТ | |

1 сут |

| 7 сут | |

14 сут | |

21 сут | |

35 сут |

|

I (контроль) |

Энтеробактерии (сем. 12-перстная кишка 2,7^10 6 |

Enterobacteriaceae ) 3,5х106 9,2х105 |

1,1х 108 |

4,2х106 |

||

|

Слепая кишка |

7,0х105 |

4,8х108 |

6,3х108 |

7,0х109 |

3,3х109 |

|

|

II (антибиотик вирджи- |

12-перстная кишка |

6,1х108 |

7,7х108 |

7,5х106 |

8,7х107 |

5,5х108 |

|

ниамицин) |

Слепая кишка |

4,4х108 |

3,5х109 |

7,2х108 |

1,5х109 |

2,1х109 |

|

III (пробиотик целлобак- |

12-перстная кишка |

4,0х106 |

5,6х106 |

1,4х107 |

3,8х107 |

2,0х107 |

|

терин-Т) |

Слепая кишка |

1,6х109 |

4,6х109 |

1,1х109 |

2,0х109 |

5,2х107 |

|

I (контроль) |

Актиномицеты 12-перстная кишка 3,5х105 |

(род Actinomyces ) 2,0х104 2,0х104 |

1,4х107 |

1,1х 106 |

||

|

Слепая кишка |

1,5х107 |

5,7х108 |

3,8х109 |

1,6х109 |

3,0х1010 |

|

|

II (антибиотик вирджи- |

12-перстная кишка |

5,1х107 |

1,8х107 |

1,0х105 |

1,0х105 |

7,1х107 |

|

ниамицин) |

Слепая кишка |

4,3х109 |

1,4х1010 |

5,7х108 |

1,6х109 |

5,7х109 |

|

III (пробиотик целлобак- |

12-перстная кишка |

8,0х108 |

2,4х105 |

5,1х106 |

3,2х107 |

2,8х107 |

|

терин-Т) |

Слепая кишка |

1,5х109 |

1,1х 1010 |

8,6х109 |

2,0х109 |

6,9х109 |

Энтеробактерии (сем. Enterobacteriaceae ) (сальмонелла, кишечная палочка, протей и др.) относятся к нежелательной микрофлоре ЖКТ птицы, так как часто служат причиной гастроэнтеритов (40). Результаты анализа структуры микробного сообщества показывают, что наименьшее содержание указанной группы микроорганизмов наблюдалось в кишечнике у бройлеров из контрольной группы и группы, в рацион которой вводили пробиотик. При этом у исследованных цыплят наибольшую численность энтеробактерий выявили в слепых отростках (табл. 3).

Актиномицеты (род Actinomyces ) тоже считаются нежелательными обитателями кишечника птицы как обычные возбудители актиномикозов (41). Анализ показал, что с 1-х по 14-е сут эти микроорганизмы имели наименьшую численность в содержимом обоих отделов кишечника у контрольных бройлеров из I группы, с 14-х по 35-е сут — в слепых отростках у цыплят из II и III групп, получавших соответственно антибиотик и пробиотик.

Молекулярно-генетический анализ не вывил патогенную микрофлору в ЖКТ бройлеров: доля стафилококков, фузобактерий, пастерелл и кампилобактерий оказалась низкой, при этом существенные различия между показателями в контрольной и опытных группах отсутствовали.

Кроме того, в ЖКТ у всех исследованных особей были обнаружены транзитные микроорганизмы, попадающие в пищеварительный тракт птицы с кормом и не играющие значительной роли в процессах ферментации. Исследования показали, что численность таких микроорганизмов в слепых отростках у 1-суточных цыплят из группы, получавшей пробиотик, существенно ниже, чем в ЖКТ у бройлеров из других групп. Это может свидетельствовать о более раннем заселении ЖКТ полезной микрофлорой у цыплят, получавших пробиотик, по сравнению с другими группами бройлеров. При этом с 7- до 21-суточного возраста в опытных группах численность транзитной микрофлоры возрастала, что, вероятно, связано с изменением основного рациона (табл. 4).

4. Возрастная динамика численности транзитной микрофлоры (геномов/г) в содержимом желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у цыплят-бройлеров кросса Cobb 500 при использовании антибиотика и пробиотика в качестве кормовых добавок (по данным T-RFLP-RT-PCR)

|

Группа |

| Отдел ЖКТ | |

1 сут | |

7 сут | |

14 сут |

| 21 сут | |

35 сут |

|

I (контроль) |

12-перстная кишка |

2,6х105 |

4,6х106 |

2,0х104 |

1,0х105 |

2,0х105 |

|

Слепая кишка |

2,5x10 9 |

1,7x109 |

2,0х106 |

2,8х10 8 |

2,6х108 |

|

|

II (антибиотик стафак- |

12-перстная кишка |

2,0х106 |

9,0x107 |

1,0х105 |

9,4х106 |

2,6х108 |

|

110) |

Слепая кишка |

7,5x10 9 |

1,1х 1010 |

2,0х105 |

8,4х108 |

2,3х109 |

|

III (пробиотик целло- |

12-перстная кишка |

7,2х107 |

2,2x106 |

3,0х107 |

4,2х107 |

1,9х107 |

|

бактерин-Т) |

Слепая кишка |

1,9x10 8 |

1,2х1010 |

2,2х109 |

1,1х109 |

2,2х107 |

Таким образом, анализ микрофлоры желудочно-кишечного тракта методом T-RFLP—RT-PCR, выполненный у цыплят-бройлеров, показал, что введение в рацион птицы антибиотика и пробиотика способствовало увеличению общего числа бактерий, причем численность представителей нормофлоры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (целлюлозолитические бактерии, лактобактерии, бифидобактерии, бациллы, селеномонады) возрастала, а доля нежелательных энтеробактерий, акти-номицетов снижалась. У бройлеров из группы, получавшей пробиотик, по сравнению с птицей, в рацион которой добавляли антибиотик, в исследуемых отделах кишечника было больше целлюлозолитических бактерий, в слепых отростках — в 10-100 раз больше лактобактерий, бифидобактерий, бацилл, а также меньше клостридий и транзитных бактерий. Многочисленные исследования пробиотических препаратов уже подтвердили их эффективность в птицеводстве, что отражено в зоотехнических показателях, однако только с использованием современных молекулярных методов идентификации микрофлоры желудочно-кишечного тракта (в частности, T-RFLP-анализ с RT-PCR) можно определить, на представителей каких таксономических групп микроорганизмов влияет тот или иной препарат, для дополнительного обоснования рациональности его использования.