Состав, строение и условия образования нижнепермских терригенных отложений в нижнем течении р. Щугер (Приполярный Урал)

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127965

IDR: 149127965

Текст статьи Состав, строение и условия образования нижнепермских терригенных отложений в нижнем течении р. Щугер (Приполярный Урал)

Ранее в восточной части Большесы-нинской впадины Предуральского краевого прогиба в нижнепермских отложениях бассейна р. Щугер выделяли флишевую и нижнемолассовую формации. По данному району имеется ряд интересных публикаций авторами которых являются В. П. Горский, Н. Н. Кузь-кокова, И. С. Муравьев, В. И. Чалышев, Б. И. Чувашов, Г. А. Мизенс, В. А. Чер-мных и В. А. Салдин. Однако для правильного понимания истории развития северной части прогиба в позднем палеозое потребовалось уточнить формационную принадлежность этих отложений, в частности определить состав обломочной части, позволяющий установить комплекс пород, слагающих орогенную область.

Цель нашей работы заключалась в выяснении строения, состава и условий образования терригенных нижнепермских отложений, выходящих на дневную поверхность на р. Щугер, в районе устья р. М. Паток (рис. 1).

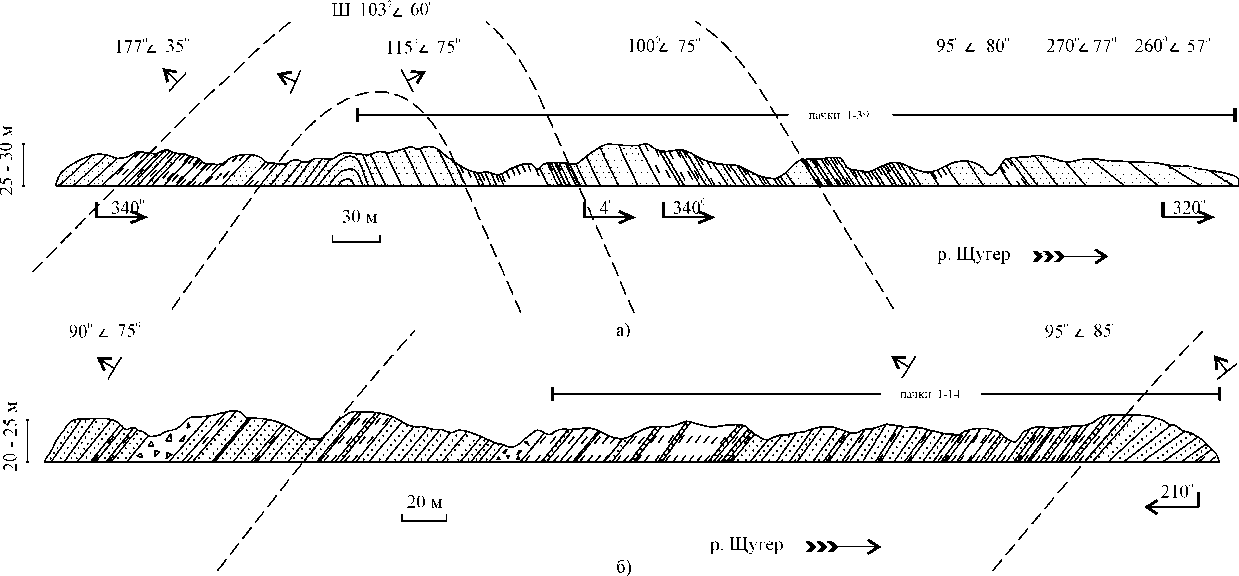

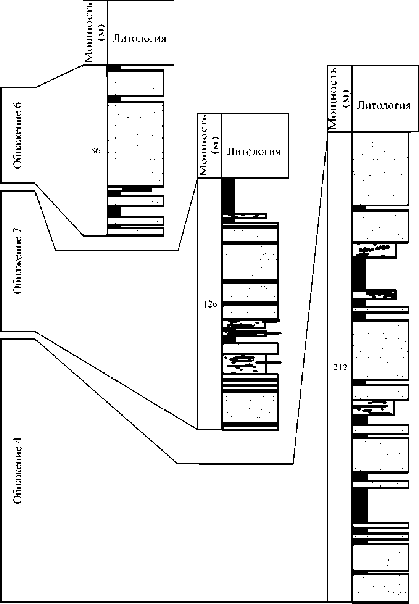

При изучении нижнепермских отложений в нижнем течении р. Щугер нами было выделено пять литолого-стратиграфических пачек, участвующих в строении разреза. Hа основе построенных за время полевого сезона структурных схем обнажений (рис. 2), детальных стратиграфических колонок конкретных обнажений в масштабе 1:100 и геологического плана артинских отложений пород в районе исследования был построен нормальный последовательный разрез. Нижняя часть этого разреза вскрыта в обн. 4, средняя — в обн. 7 и верхняя — в обн. 6 (рис. 3). Общая мощность разреза составляет не менее 424 м.

В нижнепермских отложениях был выделен ряд типов пород: терригенные, глинистые, карбонатные и смешанные. При микроскопическом изучении терригенных пород был определен состав обломочной части песчаников, а также алевролитов, представленный обломками пород (65—75 %), полевых шпатов (8—11 %), кварца (5—7 %), карбонатным материалом (3—6 %), хлоритом (2—3 %). Обломки сложены осадочными образованиями — кремнистыми породами (60—70 %), кварцевыми алевролитами (~2 %), эффузивными породами среднего и основного составов (1.5—4 %) и магматическими породами — гранитоидами (ед. зерна). Hали-чие такого набора обломков в песчаниках свидетельствует о выходах на дневную поверхность осадочных и магматических пород в области размыва. Эта

а

C

Щуг<

Вуктыл

50 км

:

В

В

Обн. №7

Обн. №6

Е

Обн. №2

Обн. №5

250 м

Обн. №4

Обн. №3

fi

Г

Составил: Bасенев Е.В.

Условные обозначения:

б

-

- линия разреза

-

- антиклинальная складка Обн. №1

-

- синклинальная складка

элементы залегания номер обнажения направление нарастания разреза

Рис. 1. Тектоническая схема правобережья средней Печоры (а), геологический план и разрез артинских отложений в районе исследования (б)

Условные обозначения к рис. 2 и 3

- песчанистые

- пачки микститов

пачки

р. Щугер

- аргиллит-алевролитовые пачки

- осыпи

^ д

- азимут хода

- направление течения реки

255 0 30 0 - элементы залегания слоев

- направление нарастания разреза

- глинистые пачки

Рис. 2. Геологический разрез артинских отложений в обн. 4 (а) и 7 (б)

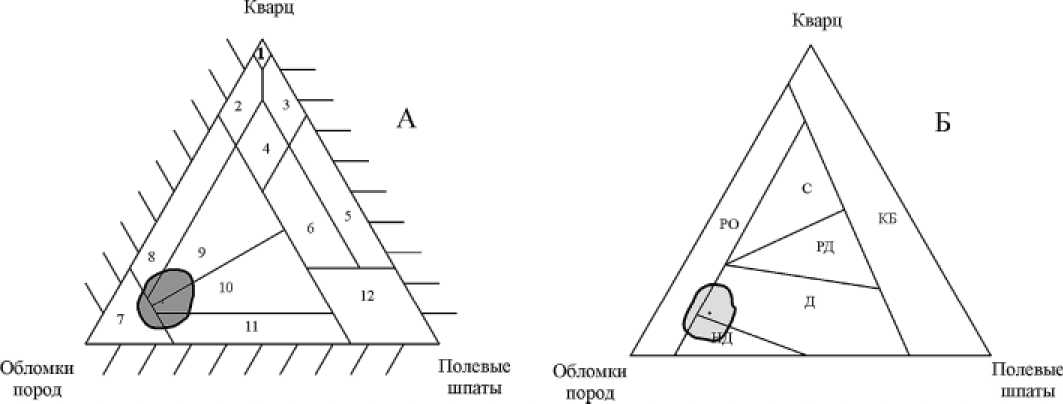

Рис. 3. Сводная литолого-стратиграфическая колонка артинских отложений в районе исследований область характеризовалась благоприятными для развития растительности условиями, гумидным климатом, о чем свидетельствует часто встречаемый растительный детрит в подошве слоев песчаника и алевролита. При обработке данных состава кластической части песчаников по методу Шутова был определен их тип — кварц-полевошпатовые и полевошпат-кварцевые граувакки (рис. 4, А), что подтверждается и резуль- татами исследования химического состава песчаников методом Шванова. Результаты химического анализа песчаников, обработанные по методике Ƃха-тия, позволяют предположить, что источником сноса обломочного материала, могла быть островная дуга, также это подтверждается при обработке данных по методу Диккинса (рис. 4, Ƃ). Степень постдиагенетического изменения песчаных пород, соответствующая стадии раннего метагенеза, была определена нами по оптико-геометрической методике.

В результате лабораторных исследований глинистых пород, рентгендиф-ракционного анализа, в составе глинистой фракции были выделены преобладающие хлорит, иллит и редкий каолинит, а также смешанослойные фазы: иллит/смектит, иллит/хлорит, смектит/ хлорит, о чем свидетельствует наличие весьма высоких пиков в малоугловой области. Кроме этих компонентов в глинистой фракции присутствуют кварц и полевые шпаты. Степень перобразо-ванности глинистых пород, определенная по методу Г. Дуанье де Сегонзака, также соответствует стадии раннего метагенеза.

Результаты химического анализа карбонатных пород показали значительное количество нерастворимого остатка в составе пород, при микроскопическом изучении пород также отмечено присутствие терригенной примеси. По нашему мнению, накопление карбонатного, а также глинистого и алевритистого материалов происходило в перерывах между периодами интенсивного сноса более грубого материала, т. е. в периоды «затишья» — так могли образовываться линзовидные тела пелитоморфного известняка. При дальнейшем диагенетическом преобразовании отложений карбонатный материал мог перераспределяться, что в результате приводило к образованию желваков пелитоморфного известняка.

В ходе исследований нами была установлена и охарактеризована цикличность флишевых отложений района исследований и выделены циклиты трех порядков, образование которых было обусловлено действием турбид-ных потоков, следующими за ними периодами «затишья» (циклиты первого порядка) и миграцией русла по поверхности конуса выноса (циклиты третьего типа).

Ƃыли рассмотрены механизмы образования отложений и выделены три генетических типа: 1) отложения тур-бидных, 2) дебритных (обвально-оползневых) потоков и 3) пелагические (или гемипелагические) отложения. Два первых типа входят в группу гравитационных отложений, слагающих около 85—

1 — мономнктовые

Типы разрушающихся структур:

кварцевые песчаники аркозовые песчаники

граувакховые песчаники

-

2 — кремнскластовыс

-

3 — полевошпатовые

-

4 — мезомнктовые

-

5 — аркозы

-

6 — граувакковыс аркозы

-

7 — собственно граувакки

-

8 — кварцевые граувакки

-

9 — полевошпат-кварцевые граувакки

-

10 кварц-полевошпатовые граувакки

-

11 — полевошпатовые граувакки

-

12 — не терргсннот происхождения

КБ — континентальные блоки, РО — рециклированные орогены, РД — расчлененные островные дуги, Д — островные дуги в переходном состояшш. НД — нсрасчлснснныс островные дуги С — смешанный тип островных дуг.

Рис. 4. Треугольная классификационная диаграмма песчаников (А) и диаграмма Диккинса (Ƃ)

90 % разреза. Hа долю отложений третьего генетического типа приходится примерно 10—15 % разреза.

Кроме того, нами выделены па-рагенетические ассоциации пород, образование которых происходило в русловых, межрусловых и переход- ных областях средней части подводного конуса выноса. Определена принадлежность исследуемых отложений к флишевой формации. Проведены единичные измерения ориентировки борозд в подошве слоев песчаника, свидетельствующие о се- верном направлении сноса обломочного материала. Установлено, что глубина образования конуса выноса не более глубины карбонатной компенсации, на что указывает наличие пелитоморфных известняков в разрезе.

Реферат дипломной работы