Состояние и динамика семейных структур современной России как вызов её цивилизационного развития

Автор: Доброхлеб В.Г.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Особенности современных семей

Статья в выпуске: S1 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования заключается в выявлении специфики динамики и состояния семейных структур современной России как вызова её цивилизационного развития. Задачами работы является: рассмотрение теоретических подходов к динамике семьи и браков в стране, анализ состояния брачной структуры населения России, а также структуры семей с детьми; обоснование вывода о том, что переход от малодетности к многодетности российских семей является направлением преодоления депопуляции и сохранения российской цивилизации. Аналитики ООН делают вывод о том, что Россия к середине XXI в. потеряет статус одной из наиболее населённых стран мира. Обострение проблем демографической динамики, в первую очередь нарастающая депопуляция, становится самым значительным вызовом цивилизационного развития страны. Для нашего исследования особый интерес представляет брачное состояние населения современной России. Брачная структура показывает, что в возрасте старше 16 лет треть населения страны не указали брачное состояние или никогда не состояли в браке, почти каждого пятого жителя нашей страны (19,5%) можно отнести к категории «потерпевших крушение брака» и только менее половины россиян (49,0% от населения брачных возрастов) состоят в браке, в числе которых в незарегистрированном браке - 4,4% от населения в возрасте 16+. Вместе с тем интерес к браку остаётся значимым для жителей нашей страны - в 2022 г. брачность составляла 7,2‰. По данным последней Всероссийской переписи населения (2020) доля семей с детьми в возрасте до 18 лет с одним ребёнком составляла 49%, с двумя детьми - 38%, с тремя - 10%, с четырьмя - 2%, с пятью и более - 1%. Преодоление цивилизационных вызовов, в том числе демографических, обусловлено эффективными стратегиями в социальной и политической сферах. Социальное конструирование лучшего будущего в демографической сфере - наиболее актуальная и сложная цель современной России.

Цивилизация, демографическая динамика, семейная структура, брачная структура, демографическая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/143183036

IDR: 143183036 | DOI: 10.24412/1561-7785-2024-S1-17-27

Текст научной статьи Состояние и динамика семейных структур современной России как вызов её цивилизационного развития

В широкой палитре научных школ и течений заметное место занимают исследование цивилизаций (цивилиография), которые более двухсот лет назад появились в нашей стране [1]. Российские учёные разных поколений предложили научные теории, объясняющие развитие цивилизаций. Дефиниция «цивилизации» — предмет незатихающих дискуссий [2]. При этом подчёркивается, что культура и цивилизация являются различными понятиями1. В одной из последних работ Ю. В. Яковца «Новая парадигма теории, истории и будущего мира цивилизаций: Фундаментальная монография» дано системное представление о структуре, динамике и будущем цивилизаций, их трёх «опорах» — семьи, экономики и государства [3]2.

Цель данного исследования состоит в выявлении специфики демографической динамики и состояния семейных структур современной России как вызова цивилизационного развития. Задачами работы является: рассмотрение теоретических подходов к динамике семьи и браков в стране, анализ состояния брачной структуры населения России, а также структуры семей с детьми; обоснование вывода о том, что переход от малодетности к многодетности российских семей является направлением преодоления депопуляции и сохранения российской цивилизации. Методология исследования основывается на статистическом анализе, использовании междисциплинарного подхода. Информационной базой являются российские и международные базы данных,

POPULATION. VOL. 27. NO. S1. 2024 а также исследования отечественных и зарубежных учёных по избранной тематике.

Демографическая динамика и состояние семейных структур в современной России

К настоящему времени накопилось значительное число научных работ, которые рассматривают демографическую динамику как существенную составляющую современных цивилизаций [2] и как вызов национальной безопасности [4]. Экономисты и математики, демографы, социологи исследуют будущее с позиции демографической динамики. В известном докладе Римскому клубу «Пределы роста», появившемуся в 1972 г., на основании разработанной его авторами математической модели, делался вывод о катастрофе, если рост населения Земли будет продолжаться достигнутыми к семидесятым годам двадцатого века темпами [5]. Однако в последние десятилетия демографические прогнозы связывают будущее мира со стабилизацией численности мирового населения и существенной демографической поляризацией будущего мира.

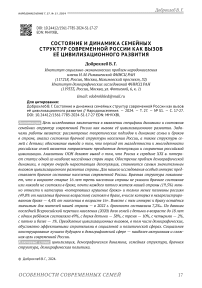

В одном из последних демографических обзоров ООН показаны основные тенденции изменений населения, в числе которых замедление темпов роста населения мира, его более медленное увеличение до примерно 8,5 млрд человек в 2030 г., 9,7 млрд — в 2050 г. и 10,4 млрд — в 2100 году. Наибольший вклад в прирост населения Земли до 2050 г. дадут лишь 8 государств: Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Танзания и Филиппины. Это изменит порядок ранжирования по размеру среди крупнейших стран мира. Продолжится демографическое старение — к середине XXI в. доля населения в возрасте 65+ возрастёт в мире с 10% до 16%. По прогнозам ООН, население 61 страны (около трети стран мира) в период 2022– 2050 г. уменьшится на 1% и более в первую очередь из-за со кращения рождаемости 3.

Рис. 1. Демографический прогноз населения мира до

2100 г. (средний вариант), млрд человек

Fig. 1. Demographic forecast of the world population up to 2100 (medium version) in billions of people Источник: World Population Prospects. Population Division // United Nations. — URL: //https: www.// (дата обращения: 09.01.2024).

По предложению ректора МГУ В. А. Садовничего, в 2022 г. в Римский клуб был направлен доклад «Преодолевая пределы роста», представляющий взгляд российских учёных на изменения, в том числе демографические, которые идут в мире в настоящее время. С. Ю. Малков с соавторами в статье с обзором этих идей показал влияние технологического развития на все сферы жизни: на экономику, демографию, социальные и политические взаимодействия. Исследователи предполагают, что изменения, в том числе демографические, начавшие в последней трети XX в. обусловлены базисными инновациями в технологии — цифровой революцией, связанной с изобретением высокоскоростных вычислительных машин, внедрением их во все сферы жизнедеятельности человека. Авторы называют эту фазу развития кибернетической. Предложены модели, которые показывают, что в отличии от индустриального общества «демографический рост перестаёт быть бес- конечным и численность населения в конечном итоге стабилизируется». При этом динамика населения в кибернетическом обществе во многом связана с реальной демографической политикой [6].

Рассматривая демографическую динамику ряд учёных фокус внимания направляют на семью. При этом оценивают её современное состояние с различных позиций. Во-первых, как институциональный кризис семьи [7–13]. Российский исследователь А. И. Антонов связывает современные вызовы с нестабильностью семейных структур, которые являются существенным фактором социальных преобразований. Он подчёркивает, что «крах семьи означает не просто исчезновение одного из институтов, а крах в целом всего человеческого общества» [14]. Во-вторых, как адаптацию института семьи, позволяющую приспосабливаться к меняющейся социально-экономической ситуации [15–20]. Эту позицию отстаивал российский демограф А. Г. Волков, который писал, что, несмо- тря на значительные потрясения, в России семья как социальный институт сохранилась и демонстрирует способность приспосабливаться и изменяться даже при экстраординарных социальных переменах [21].

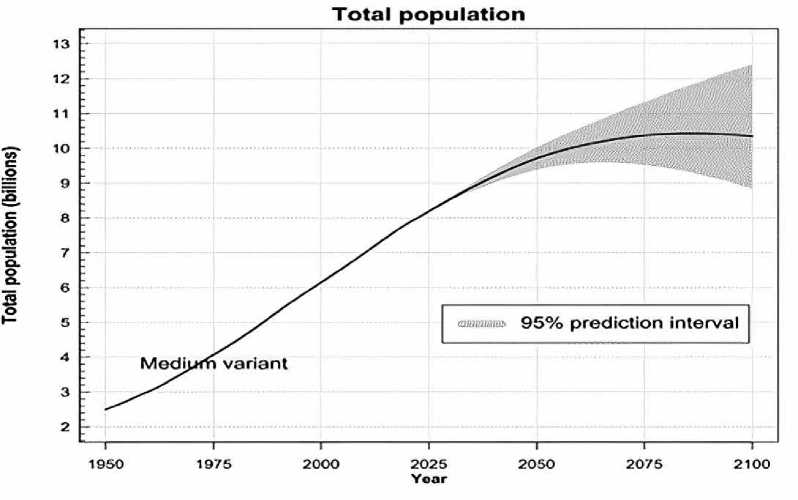

Семья — важнейший социальный институт, в демографии семья в первую очередь рассматривается как «ячейка воспроизводства населения» 4. Объектом изучения является также процесс образования и развития семей. Исследователи показали, что в России с середины XX в. сформировалась «специфическая и относительно устойчивая семейная структура населения», для которой характерны три типа семей — основой данной структуры стали «нуклеарные семьи с небольшим числом детей; распространены неполные семьи с одним из родителей; а также сложные семьи, в составе которых, как правило, две брачные пары. В этот период фиксируется устойчивая доля лиц, живущих отдельно. По данным последней Всероссийской переписи населения в России (2020) в стране более 35,4 млн семейных ячеек (табл. 1). Более половины от всех семейных ячеек составляют супружеские пары с детьми, более трети из них — имеют детей моложе 18 лет. Существенный интерес представляют данные по составу семей с детьми до 18 лет. Ниже представлена гистограмма по числу детей в семьях (рис. 2.): с одним ребёнком — 49%, с двумя — 38%, с тремя — 10%, с четырьмя — 2%, с пятью и более — 1%.

Таблица 1

Некоторые типы семейных ячеек, входящих в состав частных домохозяйств в России по данным Переписи‑2020

Table 1

Some types of family units that are part of private households in Russia, data from the All-Russian Population Census 2020

|

Тип семейных ячеек |

Число, единиц |

В них лиц, человек |

Доля лиц в семейных ячейках, % |

|

Всего семейных ячеек |

35466004 |

97134722 |

100 |

|

Супружеские пары без детей |

11009257 |

22018514 |

22,6 |

|

Супружеские пары с детьми |

13231393 |

48804457 |

50,2 |

|

— из них имеющие детей моложе 18 лет |

9550492 |

36836207 |

37,9 |

|

Матери с детьми |

9208993 |

21653061 |

22,2 |

|

— из них имеющие детей моложе 18 лет |

4854030 |

12354000 |

12,7 |

|

Отцы с детьми |

2016361 |

4658690 |

4,7 |

|

— из них имеющие детей моложе 18 лет |

1128280 |

2746576 |

2,8 |

Источник: рассчитано автором по данным Всероссийской переписи населения 2020 года // Росстат. — URL: (дата обращения: 12.01.2024).

Более четверти семейных ячеек — супружеские пары без детей, что может быть обусловлено двумя факторами. С одной стороны — старением населения, при котором все большее число семей оказываются на стадии семейного цикла «пустое гнездо». С другой — увеличением числа бездетных пар. Существенную долю в данной ти- пологии составляют неполные семьи, в целом к ним относится менее трети всех семейных ячеек (26,9%). Значительная доля домохозяйств состоит из одного человека 5.

Рис. 2. Супружеские пары с детьми моложе 18 лет по числу детей, %

Fig. 2. Married couples with children under the age of 18 by the number of children, % Источник: рассчитано автором по данным Всероссийской переписи населения 2020 года // Росстат. — URL: (дата обращения: 12.01.2024).

В России брак в соответствии с ст. 72 Конституции РФ рассматривается как «союз мужчины и женщины». Защита брака находится в совместном ведении РФ и её субъектов 6. Семейный кодекс РФ устанавливает несколько вариантов брачного возраста, как правило по достижении 18 лет. Вместе с тем, по решению органов местного самоуправления, разрешается вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет (по их просьбе) и, в порядке исключения, при учёте особых обстоятельств может быть разрешено заключать брак до достижения возраста 16 лет, что устанавливается законами субъектов РФ7.

По Методологическим пояснениям к Переписи-2020, материалы о брачном состоянии вносятся для всех респондентов в возрасте 16 лет и старше, а также для лиц моложе 16 лет, которые на период проведения переписи состояли в зарегистрированном браке или незарегистрированном супружеском союзе8. Семейные и брачные структуры анализируются по различным показателям в том числе: 1) по семейным ячейкам, входящим в состав частных домохозяйств, по размеру и числу детей, в том числе моложе 18 лет; 2) по структуре брачности как для всего населения, так по полу, возрасту и иным показателям; 3) по числу заключённых браков и разводов, в том числе в ‰. Могут быть использованы и иные показатели. Для нашего исследования особый интерес представляет брачное состояние населения современной России.

По данным Переписи-2020 из 122,4 млн человек в возрасте 16 лет и старше 103,6 млн (84,6%) указали своё брачное состояние; из них 19,6 млн (или 18,9%) указали, что они никогда не состояли в браке или супружеском союзе. Отметим, что это не только молодые люди в возрасте 16–29 лет, которых насчитывается 11,8 млн человек. В целом число людей в трудоспособном возрасте, никогда не состоявших в браке или брач- ном союзе, достигает 18,4 млн человек. Среди лиц старше трудоспособного возраста никогда не состояли в браке или брачном союзе 1,2 млн человек.

Перепись-2020 зафиксировала 18,8 млн человек (15,4%) от населения в возрасте 16 лет и старше, не указавших состояние в браке. Гипотетически мы можем рассматривать две группы населения, которые с большой вероятностью представляются проблемными с позиции отношения к браку — это никогда не состоявшие в браке (19,6 млн человек) и не указавшие состояние в браке (18,8 млн человек). Общее число рассмотренных выше двух групп в населении старше 16 лет составляет 38,4 млн человек, а их доля — 31,4% в населении брачных возрастов. Имеются определённые различия по полу в описанных выше группах. Например, 8,4 млн мужчин и 10,3 млн женщин не указали состояние в браке. В числе никогда не состоявших в браке или супружеском союзе 10,8 млн мужчин и 8,7 млн женщин. Безусловно, треть населения, не имеющая отношения к браку, является фактором, требующим более пристального исследования, так как, с одной стороны, это может отражать кризис семейно-брачных отношений, а с другой — быть возможным фактором их дальнейшего развития в направлении поиска гармоничных отношений между полами в семейной сфере. Как правило, исследователи сосредоточены на лицах, состоящих в браке. По данным Переписи-2020, в браке состоят 60,0 млн или 49,0% от населения брачных возрастов. При этом в зарегистрированном браке — 54,6 млн (44,6% от населения в возрасте 16+), в незарегистрированном супружеском союзе — 5,4 млн (4,4% от населения в возрасте 16+).

Кроме рассмотренных выше брачных состояний, рассмотрим ещё три категории граждан, которые ранее состояли в браке, а в настоящее время являются официально разведёнными — 9,1млн (7,5% от населения в возрасте 16+), разошедшимися — 3,0 млн (2,5% от населения в возрасте 16+) и вдовыми — 11,7млн (9,6% от населения в возрасте 16+) (рис. 3). Вдовые, официально разведенные и разошедшиеся составляют 19,5% в на- селении старше 16 лет. Эти данные характеризуют нестабильность браков в стране, которая по мнению демографов обусловлена как высоким уровнем разводов, демографическим старением и сверхсмертностью мужчин.

Разведенные официально, разошедшиеся, вдовые

вдовые ^^^^^^^^^ разошедшиеся ^м разведенные - ^^^^"

О 50ОО0ОО1О0ОООО0150ОО0ОО

Рис. 3. Разведённые, разошедшиеся, вдовые по результатам Переписи‑2020, человек

Fig.3. The divorced, separated, widowed according to the results of the AllRussian Census 2020, person Источник: Всероссийская перепись

2020 года. — URL: vpn/2020/Tom2_Vozrastno_polovoj_sostav_i_ sostoyanie_v_brake (дата обращения: 10.01.2024).

Брачная структура современного населения России показывает, что в возрасте старше 16 лет треть населения страны не состояли в браке или не указали своё брачное состояние, почти каждого пятого жителя (19,5%) можно отнести к категории «потерпевших крушение брака». Вместе с тем интерес к браку остаётся значимым для жителей нашей страны. По данным Росстата, с середины прошлого века по настоящее время самый высокий показатель заключённых браков на тысячу человек населения наблюдался в 1960 г. и составил 12,5‰, наименьшее число заключённых браков пришлось на 2020 г. — 5,3‰, в 2022 г. этот показатель — 7,2‰ 9.

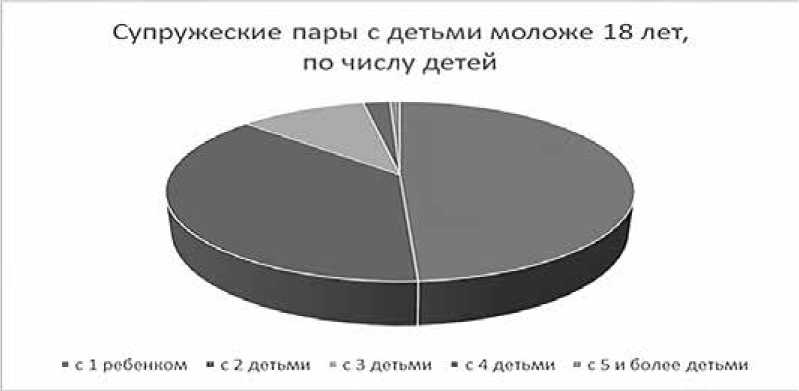

Устойчивость браков оценивают по числу разводов. Начиная с 1950 по 2022 гг. наименьшее число разводов в расчёте на 1000 человек было в первый год наблюдения, когда этот показатель составил 0,5‰. Наибольших значений показатель достигал в 2002 г. — 5,9‰. В 2022 г. его значение составило 4,7‰. Каковы прогнозы по динамике российского населения и как они связаны со структурой семей? На рис. 4 представлен средний вариант прогноза ООН по динамике населения в долгосрочном периоде. Тренд даёт представление о депопуляции в нашей стране до 2100 года. Данный прогноз обусловлен динамикой рождаемости в РФ, которая представлена ниже (рис. 6). Аналитики ООН делают вывод о том, что Россия к середине XXI в. потеряет статус одной из наиболее населённых стран мира. В 2022 г. в рейтинге наиболее населённых стран планеты Россия занимала 9 место10.

Рис. 4. Прогноз ООН по динамике численности населения России до 2100 г., млн человек

Fig. 4. The UN forecast on the dynamics of the population of the Russia up to 2100, millions of people

Источник: World Population Prospects.

Population Division. United Nations. — URL: // https: www.//

DemographicProfiles/Line/643 (дата обращения: 12.01.2024).

Среднесрочные прогнозы Росстата (до 2046 г.), представлены в трёх вариантах: низком, среднем и высоком. Низкий и средний варианты прогноза показывают, что страна не выйдет из режима депопуляции — население продолжит сокращаться. При высоком варианте прогноза в 2045 г. численность населения РФ незначитель-

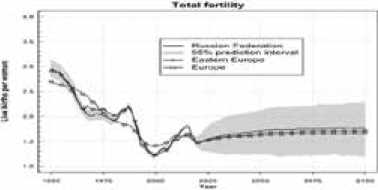

Рис. 5. Рождаемость в РФ и Европе до 2100 года, % Fig. 5. Fertility rate in Russia and Europe up to 2100, %

Источник: World Population Prospects.

Population Division. United Nations. — URL: https: www.//

DemographicProfiles/Line/643 (дата обращения: 12.01.2024).

но увеличиться и составит 150,3 млн человек. Естественный прирост населения прогнозируется начиная с 2038 г., когда данный показатель может составить 2,8 тыс. и увеличится к 2045 г. до 104,3 тыс. человек. Однако и в этом варианте прогноза основной рост населения предполагается за счёт миграционного, а не естественного прироста.

Заключение

Обострение проблем демографической динамики, в первую очередь нарастающая депопуляция, в значительной мере обусловлена низкой рождаемостью, которая связана со структурой семей: доля семей с одним ребёнком составляет около половины семей с детьми в возрасте до 18 лет и это становится вызовом цивилизационного развития России. Следует иметь ввиду, что при существенном росте продолжительности жизни, а, следовательно сокращении смертности, депопуляция может быть приостановлена лишь на определённом временном периоде, если не произойдут изменения динамики рождаемости, которая в основном формируется в зарегистрированных браках. Проблема преодоления депопуляции — это переход от ма-лодетности к многодетности российских семей. В Послании Президента России Федеральному Собранию 2024 г. подчёркнуто: «Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной страте-гии»11. Благополучная многодетная семья является основой сохранения российской цивилизации.

В настоящее время депопуляция в нашей стране подтверждается как международными, так и отечественными прогнозами. По наиболее оптимистичны сценариям процесс сокращения населения может быть преодолён лишь начиная с конца 2030-х годов. Ряд известных исследователей убеждены, что страна обречена в будущем существовать в условиях отрицательного естественного прироста с привлечением больших миграционных потоков [22]. Существует и другой взгляд, представители которого убеждены, что низкую рождаемость, как важнейший фактор депопуляции, можно преодолеть. Инструментом для этого является эффективная демографическая политика, её важнейшее направление — семейная политика [16], которая должна рассматриваться в широком контексте, предусматривать проблемы преодоления бедности, высокой смертности, бездомности, негативного или безразличного отношения к базовым традиционным ценностям. На современном этапе развития российской цивилизации динамика населения во многом связана с реальной демографической политикой [6]. Преодоление цивилизационных вызовов, в том числе демографических, обусловлено эффективными стратегиями в социальной и политической сферах. Социальное конструирование лучшего будущего в демографической сфере — наиболее актуальная и сложная цель социальной политики современной России.

Список литературы Состояние и динамика семейных структур современной России как вызов её цивилизационного развития

- Шторх, А. Курс политической экономии. Ч. 2. Теория цивилизаций / А. Шторх. — Москва: Экономическая газета, 2008. — 357 с.

- Кузык, Б. Н. Цивилизация: теория, история, диалог, будущее. Том 1 / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яко-вец. — Москва: ИНЭС, 2006-2009. — 768 с.

- Яковец, Ю. В. Новая парадигма теории, истории и будущего мира цивилизаций: Фундаментальная монография / Ю. В. Яковец. — Москва: МИСК-ИНЭС, 2021. — 534 с.

- Рыбаковский, Л. Л. Демографическая безопасность / Л. Л. Рыбаковский // Безопасность Евразии. — 2003. — № 3(13). — С. 154-186. EDN: OZVRTB

- Meadows, D. H. The Limits to Growth. A report for the Club of Rome's on the predicament of Mankind / D. H. Meadows, D. L. Meadows et. al. — New York: Universe Books, 1972. — 211 p.

- Малков, С. Ю. Мировая динамика как объект моделирования (к пятидесятилетию первого доклада Римскому клубу) / C. Ю. Малков, А. В. Коротаев, О. И. Давыдова // Компьютерные исследования и моделирование. — 2022. — Т. 14. — № 6. — С. 1371-1394. DOI: 10.20537/20767633-2022-14-6-1371-1394; EDN: LLECEN

- Антонов, А.И. Динамика населения России в XXI веке и приоритеты демографической политики / А. И. Антонов, В. А. Борисов. — Москва: КЛЮЧ-С, 2006. — 192 с.

- Архангельский, В. Н. Факторы рождаемости / В. Н. Архангельский. — Москва: ТЕИС, 2006. — 344 с. EDN: OOPDZV

- Архангельский, В. Н. Анализ изменений брачно-семейного состава населения Москвы по данным переписей населения 2002, 2010 и 2020 гг. / В. Н. Архангельский. — Москва: Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы. 2023. — 24 с. EDN: VLLRJN

- Иванова, А. Е. Возможен ли естественный прирост населения России в ближайшие 10 лет? / А. Е. Иванова, Ю. Э. Плетнева, С. Ю. Сивоплясова [и др.] // Экономика. Налоги. Право. — 2021. — Т. 14. — № 2. — С. 32-43. DOI: 10.26794/1999-849X-2021-14-2-32-43; EDN: OOJZWD

- Кузьмин, А. И. Жизненные стратегии как регуляторы демографического поведения семьи и населения / А. И. Кузьмин, Т. В. Примак, А. А. Кузьмина // Экономика Региона. — 2011. — № 3(27). — С. 63-70. DOI: 10.17059/2011-3-7; EDN: OFMWEH

- Popenoe, D. Beyond the nuclear family-A statistical portrait of the changing family in Sweden / D. Popenoe // Journal of Marriage and the Family. — 1987. — Vol. 49. — P. 173-183.

- Lesthaeghe, R. J. US Presidential Elections and the Spatial Pattern of the American Second Demographic Transition / R. J. Lesthaeghe, L. Neidert // Population and Development Review. — 2009. — Vol. 35(2). — P. 391-400.

- Антонов, А. И. Кризис фамилистической цивилизации в XXI веке / А. И. Антонов // Экономические стратегии. — 2016. — № 1. — С. 40-43. EDN: VPCGIH

- Вишневский, А. Г. Эволюция российской семьи. Кризис семейных ценностей с исторической точки зрения / А. Г. Вишневский // Экология и жизнь. — 2008. — № 7. — С. 4-11. EDN: MSUMMZ

- Гурко, Т. А. Институт семьи в постиндустриальных обществах / Т. А. Гурко // Ценности и смыслы. — 2011.- № 4(13). — С. 26-44. EDN: OPZEGZ

- Голод, С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ / С. И. Голод. — Санкт-Петербург: Петрополис, 2011. — 272 с.

- Чернова, Ж. В. Семейная политика современной России: гендерный анализ и оценка эффективности / Ж. В. Чернова // Женщина в российском обществе. — 2011. — № 3(60) — С. 44-51. EDN: OJMXKB

- Чернова, Ж. В. Незавершенная гендерная революция / Ж. В. Чернова // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — 2019 — № 2(150). — С. 222242. DOI: 10.14515/monitoring.2019.2.10; EDN: IAWOYE

- Van de Kaa, D. J. Universal History And Population Change Universal History And Population Change / D. J. Van de Kaa // Demogrifia. — 2010. — Vol. 53. — No. 5. — Р. 5-20.

- Волков, А. Г. Эволюция российской семьи в XX веке / А. Г. Волков // Мир России. — 1999. — № 4. — С. 47-57. EDN: WXPBJS

- Голод, С. И. И Социолого-демографический анализ состояния и эволюции семьи / С. И. Голод // Социологические исследования. — 2008.- № 1(285). — С. 40-49. EDN: IPWLWL